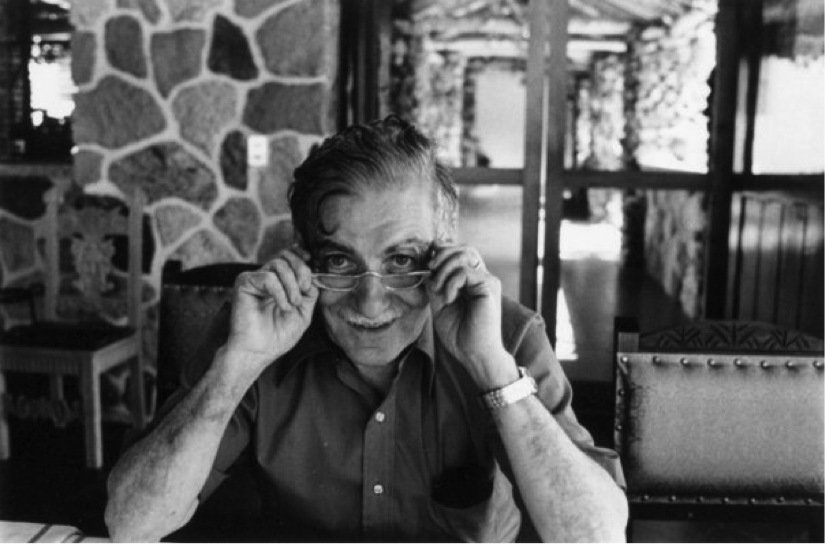

Entradas Etiquetadas ‘Rodrigo Fernández Ordóñez’

¿Qué será del arte después de la COVID-19? Radiografía de una realidad que superó a la ficción

Martín Fernández-Ordóñez, curador de Casa Popenoe, responde a esta compleja pregunta en el ensayo que les presentamos en el enlace. Fernández-Ordóñez analiza la situación de algunas de las principales instituciones del mundo del arte durante la última década, hasta llegar al contexto guatemalteco actual. Descargue el PDF, aquí.

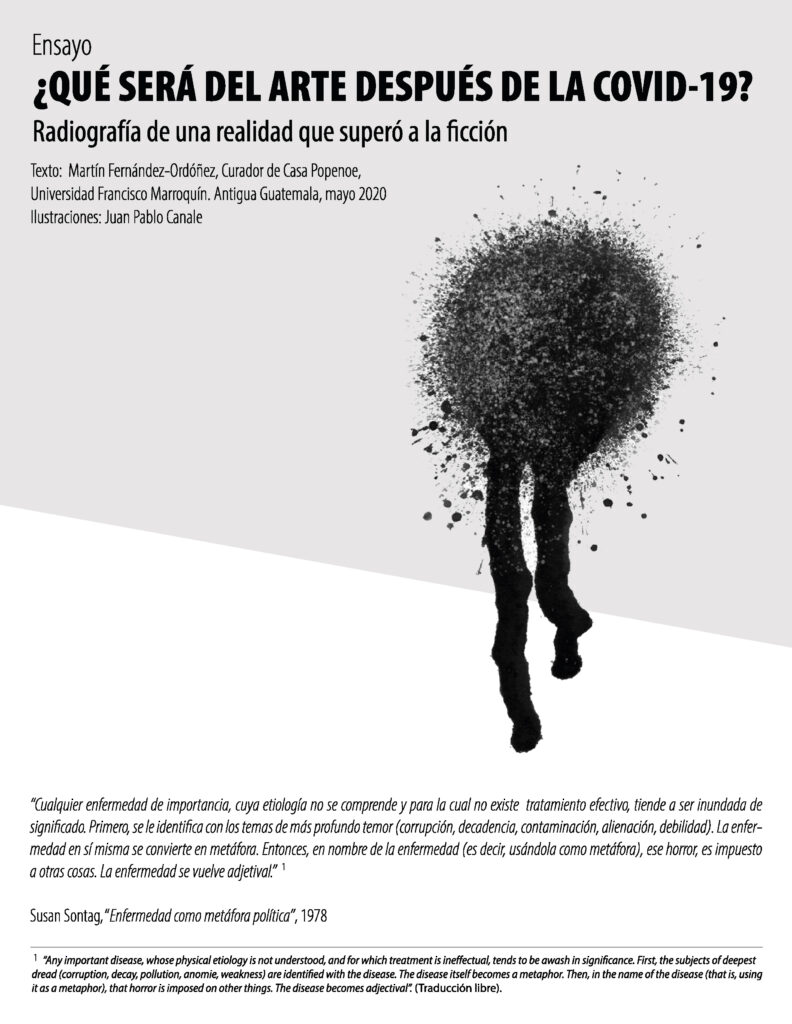

Leer más“Encyclopédie”. El triunfo de la razón en tiempos irracionales. Philipp Blom.

Confesiones de un devorador de libros… Rodrigo Fernández Ordóñez -I- Todavía recuerdo, antes aún de haber escuchado siquiera mencionar el nombre de Jorge Luis Borges, una historia que contaba mi papá en las sobremesas, mientras pudimos tenerlas. Era la historia de un amigo suyo, Juan Fernández, español, vendedor de enciclopedias que conoció cuando ambos…

Leer más“¿Cuántos soldados se necesitan para enterrar a un conejo?”, de Marta Sandoval

Confesiones de un devorador de libros Rodrigo Fernández Ordóñez -I- Creo pertenecer a esa última generación que tuvo la dicha de complementar su educación con lecturas de las páginas de los periódicos, esa “insólita herramienta de aprendizaje”, como le llamara Vera Brittain. Al hacer un poco de memoria, recuerdo por ejemplo los formidables artículos…

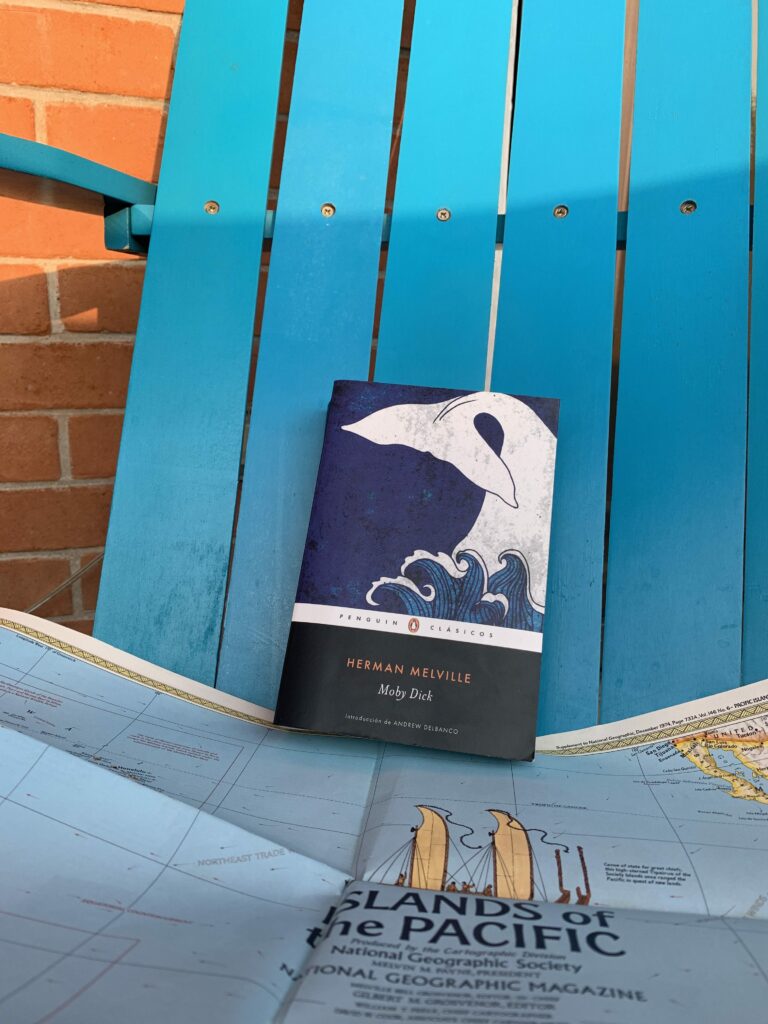

Leer másMoby Dick. Herman Melville

Rodrigo Fernández Ordóñez Confesiones de un devorador de libros… Podría suponerse que un tipo de recomendación literaria como esta se hace por comodidad, por evitar riesgos. Moby Dick, todos lo sabemos, es un clásico de la literatura y también, cómo no, del cine. Todos, o algunos, recordamos esa formidable actuación de Gregory Peck en la…

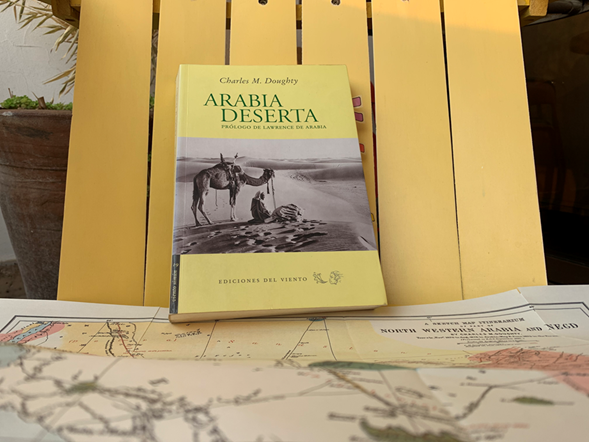

Leer más“Arabia deserta” de Charles M. Doughty

Confesiones de un devorador de libros Rodrigo Fernández Ordóñez No logro recordar otro libro de viajes que me haya dejado en tal estado de ensoñación. A ese estado de alucinamiento, (esa secreta y profunda certeza de haber leído algo completamente excepcional o genial), se le mezclaba también el sentimiento encontrado de tristeza por haberlo terminado…

Leer másCharlie Sugar al poder (II)

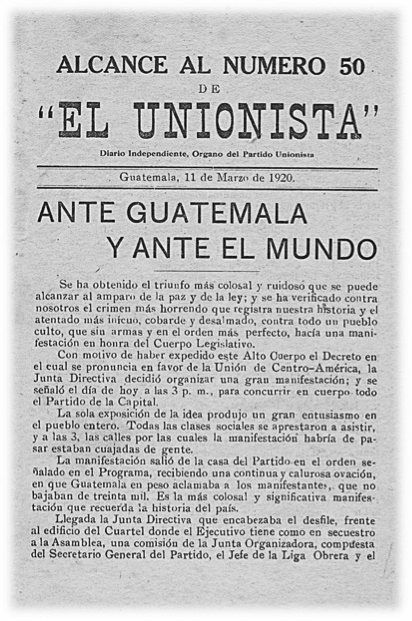

La breve presidencia de Carlos Herrera Rodrigo Fernández Ordóñez -I- La Presidencia Constitucional Mediante Decreto 754 del 20 de abril de 1920, se convocó a elecciones populares para presidente de la república, para celebrarse durante siete días, del 23 al 29 de agosto de ese año, evento para el cual el gobierno…

Leer másCharlie Sugar al poder (I)

La breve presidencia de Carlos Herrera Rodrigo Fernández Ordóñez -I- Carlos Herrera asciende al poder Luego de una multitudinaria sesión, la Asamblea Legislativa eligió como presidente interino al rimer designado a la Presidencia, don Carlos Herrera, quien estableció provisionalmente su gobierno en la residencia de su amigo José Goubaud, ubicada en la quinta…

Leer másLa Semana Trágica (II)

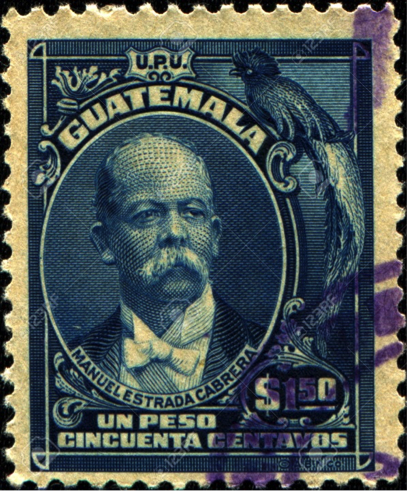

La violenta caída del tirano Manuel Estrada Cabrera Rodrigo Fernández Ordóñez Hace 100 años, el 8 de abril de 1920, a la caída de la tarde, un estruendo sacudió la normalmente apacible ciudad de Guatemala. Las baterías del Fuerte de Matamoros tronaron, bombardeando las goteras de la ciudad al oriente, sede del Cuartel Número…

Leer másLa semana trágica (I)

La violenta caída del tirano Manuel Estrada Cabrera Rodrigo Fernández Ordóñez Hace 100 años, el 8 de abril de 1920, a la caída de la tarde, un estruendo sacudió la normalmente apacible Ciudad de Guatemala. Las baterías del Fuerte de Matamoros tronaron, bombardeando las goteras de la ciudad al oriente, sede del cuartel Número 3,…

Leer másOtro héroe olvidado

Sol Tax, autor de El capitalismo del centavo Rodrigo Fernández Ordóñez En una ocasión anterior, hace ya varios meses, recordábamos a Walter Lehmann, uno de esos estudiosos que se recorrió nuestro país hasta llegarlo a conocer mucho mejor que los propios guatemaltecos. En esta ocasión recordamos a otro de esos héroes intelectuales, el antropólogo…

Leer más