Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

Creo que mi tardía y claramente trasnochada concepción hobbesiana de la humanidad (“el hombre es el lobo del hombre”) me viene de haber leído ese tomazo a la corta edad de los 13 años. Claro que muchos, muchos años más tarde me topé con el magnífico libro de Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, que, ¡oh sorpresa!, me vino a dar la razón; matizada, claro está, pero me la dio. En fin, el libro de Arévalo Martínez me dejó tan alucinado como fascinado. Aún hoy, el período histórico nacional que me parece más interesante como inexplorado es esa larga dictadura de los 22 años. Los relatos de la mezquindad humana y de la absoluta ausencia de valores y escrúpulos de todo un pueblo, esa degradación moral a la que llevó esa dictadura me llegó a parecer incluso, cosa de ficción. Esto, hasta que fallecida mi abuela materna, con mis hermanos Martín y Santiago encontramos refundidos en un armario del costurero, el más remoto cuarto de la casa antañona del Centro Histórico, un magnífico Álbum de Minerva de 1902 y un álbum hechizo en un catálogo de modelos tipográficos, de mi tío abuelo, con muchas fotos de la época.

Lo primero que pensé es que esos dos libros llevaban metidos en ese lugar desde que en 1942 mis abuelos se mudaron a esa casa, escondidos no sé si por miedo (por la dictadura de turno) o bien por vergüenza, pues el relato fotográfico es el de un maestro rural en Salamá en el que consciente o inconscientemente va dejando muestras de su solidaridad con el régimen cabrerista, como un carné que lo acredita como miembro de la Comisión de Festejos de las Fiestas Minervalias de 1910, en la que consta que puso incluso dinero para la marimba que amenizó el evento. Ambos me devolvieron la realidad del período histórico, con sus luces y sus sombras.

Esas fotos desteñidas por el tiempo han venido a materializar en cierta forma otras nociones de la dictadura, como el magnífico trabajo de Catherine Rendón, Minerva y La Palma: el enigma de don Manuel, los relatos de muchos testigos como Felipe Cruz, las oscuras memorias de Adrián Vidaurre, asesor del dictador, los legajos del juicio llevado en contra del dictador cuando ya derrocado languidecía en su arresto domiciliario, o bien los relatos de primera mano de esa época oscura que nos dejaron Federico Hernández de León y Miguel Ángel Asturias en muchas de sus entrevistas. Por último, el coletazo de realidad y horror de esa época me vino de Ecuador, gracias a mi querido amigo Daniel Bowen, quien hará cosa de 6 años se encontraba investigando la vida de su abuelo, el general Plutarco Bowen, lider de la revolución liberal ecuatoriana y que murió fusilado en la plaza central de San Marcos, en el occidente de Guatemala. Resultó providencia que yo me topara con ese nombre en reiteradas ocasiones sin mayores datos, pero logré esbozar la figura de este hombre joven, del que consta una única fotografía, vestido con uniforme militar y brazo en cabestrillo, que se desvanece de la historia, como agua en el agua, en la hermosa frase de Borges.

Pues bien, para ilustrar el terror de esta época, Bowen me contactó y empezamos a compartir ciertos detalles y bibliografía al respecto hasta armar la gran fotografía, que publicó años más tarde en Guayaquil. Tiempo después, tuve la suerte de reunirme con él durante un viaje a Quito, en donde tuve una de las más interesantes conversaciones que haya tenido nunca, sobre historia y literatura en la terraza de un restaurante en el centro histórico de Quito, restaurante que nos vio almorzar y cenar, y del que fuimos desalojados cuando ya amenazábamos con ordenar el desayuno. Esta conversación me recordó inevitablemente las heroicas jornadas en las que con mis amigos de la universidad nos instalábamos en el patio de “La Jacaranda”, una especie de cantina estudiantil en las afueras de la universidad, en las que no pocas veces nos sacaba del sopor de la conversación de literatura, historia, música y cine doña Blanqui, la dueña, para ofrecernos panqueques con miel de desayuno luego de pasar la noche en blanco en el lugar.

Pero cerrando esta invocación: la historia de Bowen es terrible porque el general, que había participado en la revolución de 1897 en contra del general Reina Barrios, que llegó a tomar la ciudad de Quetzaltenango, se había retirado a una vida de descanso en Tapachula, con un colega de apellido Treviño, compañero de armas desde Ecuador y con quien compartió batallas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Bowen fue secuestrado en Tapachula, drogado fue transportado de forma clandestina en el fondo de una lancha a Ocós, registrado su arresto en Retalhuleu y despachado sin más a la plaza de San Marcos acusado de sedición. Fue fusilado un lejano 26 de junio de 1899 en la esquina occidental de la plaza mayor de San Marcos. El hombre autor de la operación, un tipo de origen francés y apellido Lambert, recibió en pago de su audaz y cobarde acción, el monopolio de las bebidas alcohólicas en el Hipódromo del Norte.

-II-

Como una nueva confirmación del absurdo de esta dictadura, me vino a caer en las manos el libro de César Tejeda, escritor mexicano, que en su novela Mi abuelo y el dictador, parte de una anécdota significativa para ir hilvanando no sólo las raíces del suceso anecdótico, sino la de la propia construcción de la novela, en esta nueva corriente de las novelas de no ficción que, sin querer, vino a inventar ese genial autor argentino Rodolfo Walsh.

La anécdota llevada a lo esencial, cuenta que en 1908 Antonio Tejeda fue acusado de participar en una conspiración en contra de la vida del dictador, y obligado a caminar desde Antigua Guatemala a la Ciudad de Guatemala, custodiado por un pelotón a caballo, luego del atentado de los cadetes. “Durante todo el trayecto, fueron seguidos por una mujer con un bebé en brazos: era Victoria Fonseca, la esposa de Antonio, y en los pañales del bebé llevaba escondido un revólver”, nos informa la contraportada del libro. Cabe decir que la anécdota inmediatamente me recordó la suerte de Rosendo Santa Cruz, valiente opositor del régimen cabrerista que bajo el mismo artilugio (Estrada Cabrera era autor de siniestras ideas, pero de muy poca imaginación), fue obligado a encaminarse a la capital desde Cobán, con lazo al cuello, pero en este caso, asesinado vilmente en un corral de cerdos a la salida de la población de Tactic. Era el prototipo de las ejecuciones extrajudiciales que Ubico llevaría a la perfección, bajo el nombre socarrón de ley-fuga.

El autor parte entonces de la anécdota para realizar un tipo de arqueología familiar. Viaja a Guatemala desde México, de donde es nacional, y nos lleva por su investigación visitando lugares, amigos y familiares para ir aclarando o buscando echar luz a la historia de los abuelos. El libro tiene la bondad de estar bien escrito, Tejeda es un buen narrador que no pierde el puslo de la historia, aunque la anécdota a base de ser repetida varias veces en todo el libro va perdiendo su fuerza y su significado, como cuando repetimos de forma seguida y por muchas veces una palabra; pongamos “casa”, y repítala 20 veces. Verá que el significado desaparece y la palabra se nos antoja a un mero intento gutural que trata de transmitir algo que ya se nos escapa. Otra bondad del libro es que logra reconstruir ese escenario absurdo de odios, rivalidades y envidias que fue la Guatemala de 1898 a 1920, teníamos a Asturias, claro, pero este relato viene a refrescar las trilladas ideas del tan trillado tema del dictador latinoamericano.

“…Juan Viteri padre conspiraba en contra de la vida del dictador –sin éxito, desde luego–, Estrada Cabrera esculpía en su imaginación, con el cincel entre los dedos, a un perro fiel que dormía a los pies de la puerta de su recámara para cuidarlo, y que en eso se convertía, precisamente, Juan Viteri hijo, quien fue uno de los esbirros de confianza del tirano, tiempo después de que su padre fuera mandado a fusilar”.

“Afirman que Estrada Cabrera, enemigo incluso, de sí mismo, discutió con uno de sus hijos porque el joven tenía una deuda de cuatro mil dólares en una joyería, y Estrada Cabrera, inconscientemente de que tenía el cincel de jade en la mano, deseó nunca haber tenido a ese hijo despilfarrador mientras lo insultaba, y que el hijo de nombre Francisco, caminó a su habitación, tomó el revólver y se disparó en la cabeza”.

La dictadura de Estrada Cabrera siempre ha estado fundida en hechos de violencia y sobrenaturales. Abundaban en La Palma, la residencia presidencial ubicada antaño en la barranquilla, altares mayas, por los que desfilaban sacerdotes y brujos que hacían permanecer al dictador en la silla presidencial, y que manejaban las fuerzas oscuras a su antojo, como el incidente del cincel de jade, obra de unos sacerdotes de Totonicapán, que Tejada recoge. Teosofismo, ocultismo y pactos con el diablo fueron las explicaciones que el ciudadano guatemalteco encontró para justificar la larga noche de la dictadura, omitiendo el rasero de Occam, que resulta ser la propia naturaleza del hombre. La dictadura se construyó, y subsistió porque había personas alrededor del dictador que lo adularon y construyeron los mecanismos del horror, como el mismo Adrián Vidaurre, José Santos Chocano, Enrique Gómez Carrillo o Cara de Ángel, que repite una figura histórica.

El libro nos brinda una oportunidad para acercanos a la dictadura desde el punto de vista de un extranjero, con familia radicada aún en Guatemala. Es una visión foránea que abunda en una perspectiva muy interesante sobre este periodo, que para el guatemalteco en general se le hace borroso o intrascendente cuando en la educación media se le hace leer sin mayor preparación ni contexto, El señor presidente con el objeto de llenar un requisito del pensum estudiantil. A fuerza de literatura nos arruinan la historia, y el guatemalteco sale de los establecimientos educativos sin volver a tocar un libro o a interesarse por algún evento del pasado patrio. Sin embargo, comete un error de bulto, imperdonable para la familia y amigos guatemaltecos que según el relato ayudaron al pobre Carlos en su investigación, pues nos dice el autor:

“Llego al departamento de Sacatepéquez y leo un letrero que dice ‘Adopte un kilómetro’. Si tuviera una cuenta bancaria con quetzales, lo haría. Porque no hay otro camino que pueda resultar más importante. Lo mantendría libre de baches y con las líneas de la carretera cuidadosamente pintadas. Adoptaría un kilómetro al azar, tal vez ése en el que mi abuelo comenzó a patear una inmensa piña de pino para distraerse. Para dejar de contar los pasos que recorren 45 kilómetros en las peores condiciones…”.

Al leer este párrafo no pude ocultar mi molestia, que dejé escrita al margen de la página 83 en que Tejeda aborda el tema del camino recorrido por su abuelo. ¿Cómo es que nadie pudo explicarle al pobre César Tejeda que no estaba recorriendo la ruta que le tocó a su abuelo caminar en ese lejano 1908? ¿Cómo nadie se tomó la molestia de explicarle que la actual prolongación de la ruta Interamericana que usamos los guatemaltecos para salir de la Ciudad de Guatemala para ir a la Antigua, Chimaltenango o Panajachel no fue construida sino hasta mediados de la década de 1960? Digo, según su relato habla con gente educada, profesionales exitosos, incluso periodistas culturales en Guatemala, ¿cómo es que nadie lo sacó del error? ¿Será tan corta la memoria histórica del guatemalteco que eventos o lugares de más de 3 o 4 décadas se pierden en la niebla del tiempo?, ¿o les habrá parecido tan poca cosa la anécdota de este escritor que vino hasta aquí para explorarla, como para explicarle que esa carretera no existía en 1908?

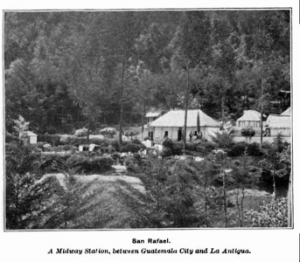

En fin, la cuestión es que César soluciona su historia en el camino equivocado, pues hasta que se inauguró la extensión de la carretera Interamericana, el camino hacia la Antigua Guatemala era saliendo por Mixco, bordeando el cerro Alux por el lado opuesto al que lo hace actualmente la carretera, se pasaba por un hermoso paraje llamado San Rafael Las Hortencias y se salía por San Lucas Sacatepéquez, aproximadamente a la altura del crucero en donde se encuentra el monumento al caminero. En San Rafael se levantaba un hermoso hotel, que luego fue transformado en casa de retiros y que hasta allá por los años 90 en que lo conocí, mantenía y respetaba la arquitectura original y su entorno. Era un paraje hermoso a la sombra del imponente cerro y rodeado de abundante naturaleza, teniendo un impacto tranquilizador cuando se salía del caos de las callejuelas abarrotadas de gente y vehículos de Mixco. El camino que pasaba frente al hotel y que unos trescientos metros se perdía en una especie de desfiladero profusamente arbolado, habrá sido el camino que realmente recorrió el señor Antonio Tejeda cuando fue conducido “a pie por cordillera”, como se decía en ese entonces desde Antigua a la Ciudad de Guatemala.

Para hacerse una mejor idea de la belleza del paraje, he hallado en mis archivos digitales dos hermosas fotografías del lugar, la primera muy probablemente de unos veinte años después del incidente que narra César y una segunda muy probablemente de la misma época de la anécdota que fundamenta la novela de Tejeda.

Una segunda queja que tendría en contra de los familiares, amigos y colegas intelectuales de César afincados en Guatemala, es la poca contextualización que del país le hicieron al escritor a su llegada y en los dos o tres viajes más que logró hacer al país. Es otro párrafo que me parece desafortunado, porque trata de ser lapidario, pero creo que peca de inexacto:

“Es un acto de justicia poética que Rubén Darío sea recordado por todo lo que escribió con excepción de sus penúltimos versos, y que Estrada Cabrera no sea recordado por casi nadie, ni siquiera en Guatemala”.

Sólo basta hojear los pocos periódicos que circulan en el país para botar por tierra esta idea de César Tejeda. En las páginas de Prensa Libre, desde hace varios meses ya, circulan las columnas del historiador José Molina Calderón sobre temas económicos y políticos precisamente del período de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, incluyendo una larga serie del manejo que de la epidemia de influenza tuvo el dictador y los servicios de salud de la época, o bien en la Revista D del mismo periódico, hace apenas unos meses publicaron una serie de artículos en conmemoración de los 100 años del derrocamiento del dictador. También en el Diario de Centro América hará cosa de unas cuantas semanas, se publicó un invaluable artículo sobre el cine en la época de la dictadura de Estrada Cabrera y en las columnas de la siempre interesante María Elena Schlesinger, que publica en elPeriódico, se trae al dictador constantemente a la memoria de los lectores.

Pero así como tiene desaciertos, tiene otros filones de información invaluables, como un párrafo de oro que por sólo esas líneas vale la pena leer toda la novela, en donde rescata el nombre de uno de los dos cobardes asesinos de Brocha, el expresidente de Guatemala, general Manuel Lisandro Barillas:

“El joven se llamaba Florencio Morales y acuchilló en dos ocasiones a Barillas. Su cómplice fue un soldado de la guardia de honor del ejército guatemalteco. Una vez detenidos aceptaron que habían recibido como anticipo por el trabajo 650 dólares de las manos de un general del ejército cabrerista”.

También aportan mucho para el lector en general los dos capítulos que dedica a las relaciones entre el dictador y los dos escritores modernistas por excelencia, Rubén Darío y Enrique Gómez Carrillo, llenos de datos interesantes y de los que apenas haya que señalar una omisión: cita como biógrafo de Gómez Carrillo a un tal José Luis García Martín, pero se olvida de incluirlo en la bibliografía al final de su libro. Con unos pocos errores más de puro bulto, como ubicar la Antigua Guatemala al oriente de la ciudad capital o poner a Arturo Morelet unos 60 años posteriores a su verdadero viaje a Guatemala, la novela está bien documentada y resulta un verdadero placer leerla. Sus impresiones del país y de la sociedad guatemalteca resultan por demás interesantes. César Tejeda logra una novela bien acabada, de la que cuesta desprenderse y a la que invitamos se lea con ganas de disfrutarse un buen relato sobre la construcción de una novela.