Testamento de juventud de Vera Brittain

Confesiones de un devorador de libros

Rodrigo Fernández Ordóñez

– I –

Noventa años tardó este libro en ser traducido al español, hasta que la editorial Periférica & Errata Naturae decidieron remediar la omisión. A grandes rasgos se puede definir el libro de Vera Brittain como el ensayo autobiográfico de una mujer que, al estallido de la Gran Guerra, decide poner su parte en el esfuerzo bélico que su patria (Inglaterra) le demanda y se enlista como enfermera en 1915. Sus memorias abarcan desde las duras condiciones de un hospital de campaña, hasta el difícil regreso a la vida civil, después de haber visto tanto, sufrido tanto.

Pero se cometería una enorme injusticia al resumir esta magnífica obra de la forma anterior, porque en realidad Brittain es una verdadera profesional en el arte de escribir, y ella, con sabiduría irá desgranando a lo largo de las 846 páginas, la razón de que escriba tan bien. El testamento de juventud es en realidad un esfuerzo por retratar una época y una generación, al menos en una primera lectura, porque yo logré establecer, en realidad, tres. Para que usted, querido lector, escoja la aproximacion que más le atraiga para recorrer este majestuoso ejercicio del recuerdo y de la palabra.

El libro de Brittain aporta para el lector en castellano, una nueva voz, una nueva perspectiva de esta mujer inquieta que no quiso quedarse al margen de la historia y se subió al tren de los hechos mundiales, tren del que se bajaría años después, maltrecha y con cicatrices, pero más viva que cuando fantaseaba en su jardín con una vida de aventuras. Estábamos acostumbrados a la gran narrativa de la guerra, la voz de Erich Maria Remarque, de John Dos Passos o del invetable Hemingway, que nos regalaron sus experiencias, ya asimiladas y reflexionadas en obras de ficción, para superar esa máquina monstruosa de la memoria traumatizada. Contábamos además con esas visiones terroríficas de primera mano de Blaise Cendrars, Céline, Henri Barbusse o Jules Romaines, que no quisieron hacernos más sencillo el viaje y se volcaron con todo y sus traumas en sus páginas, dejándonos esos relatos de camaradería y de terror a los bombardeos de artillería, el olor a carne quemada y el mal de trinchera comiéndose los pies de los soldados.

El libro de Brittain aporta para el lector en castellano, una nueva voz, una nueva perspectiva de esta mujer inquieta que no quiso quedarse al margen de la historia y se subió al tren de los hechos mundiales, tren del que se bajaría años después, maltrecha y con cicatrices, pero más viva que cuando fantaseaba en su jardín con una vida de aventuras. Estábamos acostumbrados a la gran narrativa de la guerra, la voz de Erich Maria Remarque, de John Dos Passos o del invetable Hemingway, que nos regalaron sus experiencias, ya asimiladas y reflexionadas en obras de ficción, para superar esa máquina monstruosa de la memoria traumatizada. Contábamos además con esas visiones terroríficas de primera mano de Blaise Cendrars, Céline, Henri Barbusse o Jules Romaines, que no quisieron hacernos más sencillo el viaje y se volcaron con todo y sus traumas en sus páginas, dejándonos esos relatos de camaradería y de terror a los bombardeos de artillería, el olor a carne quemada y el mal de trinchera comiéndose los pies de los soldados.

En los últimos años contábamos también, gracias a los esfuerzos editoriales esporádicos, en Guatemala, España y Argentina, con los reportajes del mejor corresponsal de guerra del mundo hispanoamericano en el frente occidental: Enrique Gómez Carrillo, un guatemalteco que nos legó una decena de los mejores textos en castellano de esta monstruosidad europea que fue la Primera Guerra Mundial.

Brittain, por su parte, con toda comodidad y derecho propio, viene a poner su libro en el mismo estante, sin complejos, aportando una necesaria voz femenina, de primera mano, sobre su experiencia como enfermera en esta hecatombe dominada por la voz masculina. Ella también se desveló, también dejó todo por servir a su país, también vio sufrir, agonizar y morir a camaradas luego de su paso por el hospital de campaña en Amiens, esa trituradora de carne y otros hospitales de retaguardia. Pero Brittain estuvo en primera línea, estuvo expuesta a los ataques de gas alemanes y al shellshock, ese trauma nervioso que afectó a los soldados por la tensión de soportar por horas, o días, el continuo bombardeo de la artillería enemiga y que los hacía temblar de forma descontrolada. Brittain nos regala su testimonio con una voz tranquila, sin ansias por hacerse un lugar, que sabe se ha ganado años antes al estar en el frente. Sus páginas se pasan con interés creciente, pues la lee uno crecer, si es que esta es la expresión correcta.

– II –

Decía que el primer camino para leer a Brittain es acercarse a su libro viéndolo como las memorias de una persona que trata de fijar en el tiempo –ese enemigo que se lleva todo–, una época y una generación: “[algunas personas] …generalizan y atribuyen un encanto mendaz a los dorados días de la juventud, una etapa de la vida en la que cualquier aflicción se antoja permanente, y cada contratiempo, insuperable…”. Brittain es una mujer educada de la clase media alta británica. Su padre, un impresor de varias generaciones, es dueño de una pequeña imprenta, aunque no queda claro de qué tipo de material se ocupaba, salvo que a ella la mantiene al margen por su condición de mujer. Esta lectura permite recostruir un mundo antes de que salte en mil pedazos. Es la historia de Vera, su hermano y un grupo de amigos de la universidad, con sus sueños y sus ambiciones que se interrumpen por la Gran Guerra. En esta aproximación hay lugar para el amor, tal y como se vivía en este ambiente victoriano, que aún no había asimilado la muerte de la reina, un cuarto de siglo antes. Este círculo de amigos –de los que la mayoría soñaba con ser escritores, poetas, músicos o periodistas–, acuden al llamado de las armas, envueltos en el fervor patriótico que cruza las islas británicas y al resto del Imperio. Así, tenemos que ellos se enlistan en el Ejército, y ella resulta atendiendo heridos en un hospital de retaguardia en Londres, para luego ser transferida a Malta y luego al frente occidental, Francia específicamente, como enfermera de campaña. “La persona que afirmó aquello de que ‘Dormí, y soñé que la vida era hermosa; / desperté, y descubrí que la vida era deber’ no podía tener más razón, en este caso…”.

Brittain nos pasea por esos tiempos por medio de una narrativa deliciosa, suavemente melancólica y descreída; Brittain va narrando el destino de ese grupo de amigos, sorprendidos en el centro de la historia, la gran historia, la de los libros y sus terribles nombres: Somme, Passchandale, Noyón, Yprés. La voz de la autora es suave pero controladora, ella sabe cómo administra la información que nos quiere dar, y en qué momento. Así, ante sus ojos desfilan fotografías, notas, poemas, cartas, diarios, periódicos, discursos; todo con una habilidad que no deja que uno se salga de sus páginas, y si es necesario hacerlo, regresar a ellas lo más pronto posible.

“Mucha humedad, mucho barro, muchas de las trincheras de comunicación están impracticables, decía una carta de Roland escrita el 9 de diciembre [de 1915]. Tres hombres murieron el otro día por el derrumbe de un refugio, y otro se ahogó en un pozo séptico. El mundo entero, al menos el mundo visible y tangible, es fango en diversos estados de solidez o viscosidad…”.

El control que ejerce ella como narradora sobre sus lectores depende del hábil manejo del tiempo narrativo, pues a pesar de que es un ensayo autobiográfico, su relato no es lineal, sino constantemente (sin abusar, sin marear, sin deconcertar) nos está llevando al futuro, incluso cuando nos adelanta que escribió un par de novelas con sus vivencias, o los viajes que haría unos pocos o muchos años después de lo que está narrando.

“…Cinco años después, circulando en coche desde Amiens por los campos de batalla aún desfigurados para visitar la tumba (…) en Louvencourt, desfilé con repentino estupor ante un letrero blanco que decía simplemente: Hédauville. El lugar debía parecerse mucho a cómo había sido tras un par de años de guerra, y sólo las ruinas desmochadas de las granjas que se desmoronaban en los campos torturados mostraban el emplazamiento donde antaño había existido una población. Pero, en la cima de una colina, los restos de un camino destruido por las bombas giraban en un recodo y se curvaban hacia abajo…”.

“En la actualidad, cuando emprendo unas vacaciones y tomo esta línea, tengo que buscar con detenimiento el lugar en el que antaño viví con tanta intensidad. Al cabo de una docena de viajes casi anuales, todavía no estoy segura de saber dar con él, porque las últimas cicatrices han desaparecido de los campos donde se desplegaban los campamentos; ahora los nabos, las patatas y las remolachas forrajeras de un territorio considerablemente agrícola recubren el suelo que tanta agonía sostuvo. Incluso las cruces castigadas por el tiempo del gran cementerio que hay bajo los pinares de lo alto de la colina, con sus vistosos jardines de pensamientos, alhelíes y caléndulas, han sido sustituidas por la arquitectura de piedra de nuestra manía por los monumentos conmemorativos…”.

“…todavía hoy me carteo de vez en cuando con un criador de ovejas de Queensland que por casualidad dio con el libro cuando estaba aún en Inglaterra con la Fuerza Expedicionaria Australiana: por algún misterioso motivo halló consuelo en mis crudos versos… [Versos de una enfermera voluntaria]”.

Porque el viaje que nos ofrece Brittain es la búsqueda de la vida antes de la muerte. Antes de los cañones, de las trincheras, de las ametralladoras. Es una arqueología de la generación perdida y el angustioso deber de seguir adelante, de dejar atrás ese pasado doloroso y decidir continuar. “La ventana que había por encima del cuerpo estaba cerrada, y Hope me pidió que la abriera: ‘Siempre abro las ventanas cuando se mueren… para dejar salir las almas’, explicó…” Somos testigos de cómo esta joven muchacha que viaja llena de emociones para participar de la lucha a su manera, va mutando en una mujer madura, de pocas palabras y mucho mundo interior. No nos ahorra sus reflexiones, así que el viaje es también una aventura interior. Esta voz es valiosa en el relato, pues nos va dejando también el trazo del paso de una niña hacia una mujer, en una sociedad que trata de no verla para no recordar el pasado doloroso.“La conjetura del cierre ya está respondida, no sólo para mí, sino para la totalidad de mi generación. Jamás recobraremos aquella dicha…”.

La segunda lectura que permite este libro es la de una mujer en busca de su lugar en la sociedad y en el mundo. Es fascinante leer entre sus párrafos ese orgulloso discurso feminista. Brittain ha visto y ha sufrido lo suficiente como para ser una fanática, una feminazi, como dicen ahora. Su feminismo es inteligente y maduro, propositivo. Para un padre de tres maravillosas niñas, es altmente gratificante leer sus reflexiones sobre el papel de la mujer en la sociedad, siempre teniendo en mente la época en que fue escrito, porque debemos recordar que Brittain militó en las filas del sufragismo. Entonces entendemos la evolución de esa segunda voz: la mujer que poco a poco, a lo largo de las páginas de su inteligente relato, va cobrando seguridad. “La guerra iba consumiendo fuerzas y ánimos, la generación que se encontraba en la mediana edad, tras ceder irrevocablemente a sus hijos varones, empezaba a buscar cada vez más apoyo en las hijas…”. Es increíble la habilidad de Brittain para darnos esta segunda lectura y hacerla vívida, pues en las primeras páginas su discurso es tenue, inseguro, tal y como lo habrá vivido ella misma en 1913, cuando lucha a brazo partido para que su papá se digne en pagarle una educación superior y ella logre, con las mejores notas, ingresar a la Universidad de Oxford. “¡Cómo puede usted mandar a su hija a la universidad señora Brittain!, gimió una mujer con honda tristeza. ¿Acaso quiere que no se case jamás?”. Luego, al final la escuchamos segura, aleccionadora, como una coleccionista de luchas callejeras y muchos mítines rurales en nombre de la igualdad de la mujer.

“… apenas unos días antes de coger el permiso, había sido aprobada en la Cámara de los Lores la Ley de la Representación del Pueblo que concedía el derecho al voto a las mujeres mayores de treinta años (…) pero mi indiferencia ante el hecho de que, el 6 de febrero de 1918, el sufragio femenino pasara a formar parte de la ley inglesa era un reflejo claro del cambio de actitud de todas las Pankhurst que habíamos sido absorbidas por la guerra…”.

Tan poco dado como soy a las lecturas obligatorias, porque resultan destruyendo las bondades de un hábito tan sano como el de la lectura, sí me permitiría recomendar la lectura y discusión de este libro o de ciertos fragmentos para los adolescentes que pasan por los distintos grados de nuestro sistema educativo. De sus páginas, las niñas podrán obtener un vistazo del fundamento de la reivindicación de sus derechos de igualdad, y los niños, tomar conciencia de esta evidente pero misteriosamente evadida, igualdad. Se podría seguir la lectura con una verdadera joya que recién me ha recomendado un buen amigo: Ladina Social Activism in Guatemala City (1871-1954), de Patricia Harms, para aterrizar a nuestros niños en el contexto nacional.

Entonces esta aproximación es la visita a su militancia, seria, responsable, pero no menos ardorosa. Terminada la guerra, Brittain regresa a la universidad y retoma sus estudios, licenciándose en Relaciones Internacionales, gracias a que:

“El proyecto, que se convirtió en ley el 23 de diciembre de 1919, declaraba asimismo en su tercera cláusula que ninguna universidad podía incluir en sus estatutos ninguna norma susceptible de considerarse excluyente del hecho de admitir a mujeres entre sus miembros; y en Oxford, los defensores del movimiento a favor de que las mujeres pudiéramos obtener títulos aplicó dicha cláusula tan aprisa que el 27 de noviembre de aquel mismo año, la víspera de que Lady Astor fuese nombrada por parlamentaria por Plymouth Sutton, pude escribirle a mi madre: (…) entrará en vigor el 9 de octubre del año que viene, lo que significa que, cuando me presente a los exámenes finales, me titularé y me veréis con birrete y toga…”.

Sabemos que Brittain obtuvo su título de licenciada en Relaciones Internacionales en la segunda promoción femenina de la Universidad de Oxford, pero fue testigo de la primera; “… el 14 de octubre me uní a las hordas de muchachas que asistieron, en el Teatro Sheldonian, a la primera ceremonia de graduación en la que participaron mujeres. Era un día de otoño cálido y chispeante…”, ella obtuvo su título al año siguiente, en 1921, lo que le permitiría participar como asesora de la representación británica en la Liga de las Naciones y luego dedicarse a la enseñanza de historia en un colegio de enseñanza media. Pero siempre tendrá tiempo para continuar con la militancia política, pues las conquistas sociales de igualdad para la mujer estaban en peligro en los primeros años de la paz.

“… La escasa aplicación de la Ley de Supresión de la Descalificación por Razones de Sexo era un claro ejemplo de reacción posbélica, cuando la neurosis que generaba el conflicto se transformó en miedo, miedo sobre todo por las consecuencias incalculables que podrían desprenderse de unas causas nunca vistas; miedo a perder el poder por parte de quienes lo ostentaban; miedo, en definitiva, a las mujeres…”.

La tercera lectura que nos permite este maravilloso volumen es la de la escritora en busca de una voz. La maestría de Brittain una vez más, es evidente, cuando al inicio de su libro nos parece una voz titubeante, como en el caso de su lectura feminista, pero sus últimas páginas ya están escritas sin asomo de duda, para leerse en voz alta. Uno siente a esa mujer empoderada de su oficio, que ya no rebusca más justificación que su afán por decir algo, y decirlo en voz alta, casi gritando. Algunos podrían acusarme de inocente, de haber leído sus memorias con demasiada pasión y deseo de sorprenderme, de que es lógico que empiece con titubeos y termine con la voz segura de quien ha logrado la maestría en su oficio, si sobre todo, lo ejerció durante casi 850 páginas. Pero lector, no se deje sorprender por estas voces injustas. Brittain, para cuando se sienta a escribir su obra, ya habría escrito al menos dos novelas y dos poemarios, centenares de artículos periodísticos y al menos dos tesis académicas. Es una escritora en toda regla para cuando toma sus cajas de archivos y decide contarnos su aprendizaje, del que no nos ahorra nada, ni siquiera los hermosos pasajes poéticos, en los que transcribe poesías propias o de sus amigos, como tampoco nos ahorra los últimos estertores modernistas, cuando nos relata el exotismo de las circunstancias de una inglesita en Malta:

“Los mercados indios y egipcios de La Valeta, con sus chales de seda, kimonos recamados, encajes malteses, mantelerías de lino, suntuosos crespones de China, bordados chinescos, cajas de madera de sándalo, abanicos pintados y pitilleras negras con incrustaciones en oro, me habían tentado lo suficiente para gastar todo el dinero que logré reunir en regalos de Navidad de todo tipo, que envié a casa junto con dos acuarelas de pequeño formato compradas en Nápoles…”.

Es este aspecto, Brittain se nos muestra como una escritora en control de todas las herramientas de su oficio, pues para no abrumarnos con sus recuerdos tristes o terribles de las vivencias de sus amigos en los campos de batalla, o los desfiles de horrores que presenciara ella en los hospitales de campaña, nos cambia el ritmo narrativo a veces, intercalando otras imágenes, consciente además de que la vida, por terrible que pueda parecer para una enfermera británica en plena conflagración mundial, sigue su curso, y que hay personas que viven ajenas a los cañonazos de Verdún. “Desde mi cama observaba, a través de la puerta abierta, los barcos de velas blanquísimas de la isla de Gozo, flotando con las alas extendidas cien metros mar adentro, y las diminutas dghajsas pintadas que desfilaban como letárgicos escarabajos verdes y rojos por la línea del litoral…”, como ejemplifica este hermoso paraje, que más que escrito se asemeja a una de las pinturas mediterráneas de Sorolla.

Esta tercer lectura permite que seamos testigos de una especie de “cómo se construye” el mismo libro que estamos leyendo, terminando en una experiencia altamente gratificante, pues en algunos parajes, mínimos, escasos, que hay que buscar con atención, vemos esos remaches, clavos y costuras de las que hablaba García Márquez cuando explicaba la tarea del escritor como carpintero de las palabras. Testamento de juventud es una obra bella y finamente acabada, de la que vemos algunas costuras porque así lo ha permitido su propia autora, no por descuido; por eso vemos como en paralelo que atestiguamos los avatares de su proceso creativo, sabemos que hubo intentos anteriores de ficción, para que sus memorias perdieran su carga de drama y sentimentalismo, y nos quedara, como el alcohol en el alambique, la esencia de sus reflexiones más puras, concentradas.

Así, avanzamos también en el desengaño de la veterana que regresa de la guerra a un mundo que ha cambiado sin ella. Se encuentra de vuelta en una Inglaterra que trata de apresurarse en los locos años veinte, sin pensar en nada, en un vértigo y frenesí del que nos hablará El gran Gatsby, por ejemplo, que se quiere ovidar de todo y vivir, vivir y gozar, y olvidar…, en esas circunstancias es aleccionador este pasaje: “… no pude permanecer ajena a las eufóricas reacciones de mi generación, que bailaba frenética noche tras noche en las galerías Grafton aun cuando de las paredes colgaban, acusadoras, imágenes de la agonía de los soldados canadienses durante la guerra…”.

Es una lástima que Brittain deje sus memorias a finales de la década de los 20, pues hubiese sido fascinante saber cómo ella y los suyos afrontaron las amenazas de Hitler y de cómo los rencores históricos de una victoria mal manejada, llevaron a Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial. Porque en sus páginas deja ya un adelanto, una advertencia de la hecatombe futura y de la irrenunciable posición crítica de la autora frente al mundo, apartada de todo patrioterismo incondicional, pese a que, ella misma, presa de ese patriotismo, voluntariamente vivió todas las experiencias que nos narra.

“De modo que cuando, en mayo, yo ya me encontraba de nuevo en Oxford y se publicó el texto del Tratado de Versalles, me abstuve deliberadamente de leerlo; ya empezaba a sospechar que mi generación había sido engañada, que se había explotado con cinismo su valor juvenil, traicionando su idealismo, y no quería conocer los detalles de la traición…”.

Solo nos queda conjeturar qué hubiera opinado de la traición de Münich, del escozor de los muertos al escuchar las bobadas optimistas del patético Chamberlain y sus promesas en papel mojado de su “paz para nuestro tiempo”.

El libro de Brittain es entonces un ejemplo de la mejor literatura testimonial que se tiene a la mano, y es en tres niveles la búsqueda de una mujer en pos de su identidad; como ser humano que se reconstruye luego de los traumas de la guerra, de los fantasmas que la visitan, en segundo lugar esa mujer que busca su propio espacio en su familia, en la vida, en la sociedad y en las tareas del gobierno, es una feminista que lucha desde las calles hasta los salones dorados porque se respete su dignidad humana, sin aspavientos, con la lógica imbatible del ser humano cuando quiere ser razonable y desprejuiciado, y tercero, es esa construcción del escritor, de la búsqueda de la voz propia luego de que la vida le ha proporcionado el material necesario para tener algo que decir, como tantos otros hombres y mujeres de su tiempo, que nos regalaron sus pensamientos y experiencias en sus obras literarias, de ficción o no ficción. Termino, con lo que bien podría ser el epígrafe o cintillo promocional del libro para que mis queridos lectores lo busquen y lo lean con la garantía de que tras agotarlo, serán seres humanos distintos, esa promesa que conlleva toda la alta literatura:

“Se trata de un caso más de ‘Aquellos a quienes aman los dioses mueren jóvenes’; las personas que amamos nos parecen demasiado buenas para este mundo, y las perdemos… Seguro, que tiene que haber un lugar donde la dulce intimidad aquí iniciada pueda continuar, y los corazones rotos por esta guerra se curen…”.

Max Ernst, «Napoleón en el desierto». Óleo sobre tela, 1941

Julián González Gómez

En un extraño paisaje, con un cielo neutral y un mar en calma donde flota una criatura que recuerda a un pez, hay dos figuras que están colocadas cada una a cada lado de una columna. El suelo está plagado de plantas de pequeño tamaño que de lejos recuerdan a un arrecife de coral. Pero nos podríamos preguntar si lo que estamos viendo es en realidad lo que estamos interpretando y no es así. No hay ningún elemento que sea totalmente interpretable aunque nos parezca familiar.

En un extraño paisaje, con un cielo neutral y un mar en calma donde flota una criatura que recuerda a un pez, hay dos figuras que están colocadas cada una a cada lado de una columna. El suelo está plagado de plantas de pequeño tamaño que de lejos recuerdan a un arrecife de coral. Pero nos podríamos preguntar si lo que estamos viendo es en realidad lo que estamos interpretando y no es así. No hay ningún elemento que sea totalmente interpretable aunque nos parezca familiar.

La figura de la izquierda porta una extraña vestidura sobre su cuerpo y tiene lo que parecería ser una máscara sobre su rostro, mientras que sobre la cabeza lleva un misterioso tocado o quizás es su pelo. La figura de la derecha es evidentemente femenina y está vestida también con un extraño ropaje que permite ver parcialmente su anatomía. Lleva también un tocado sobre su cabeza y además, porta algo que parece ser un instrumento musical que termina en la cabeza de lo que pudiera ser una gárgola, un ser monstruoso. No parece haber un diálogo entre ambas figuras, pero es posible que la relación se verifique a través de la columna que está en medio.

La organización del cuadro es bastante simple y es equilibrada a pesar de que la columna establece una línea central que determina el balance asimétrico de la composición. El colorido, aunque muy variado y relativamente armónico, sobre todo en la sección inferior y la columna, resulta apagado y connota un escenario poco luminoso y al final, triste y hasta deprimente.

La imagen es sórdida y desconcertante, es difícil establecer las relaciones entre los elementos porque en realidad estas no existen. Tampoco el título describe nada relacionado con el cuadro ni con ningún programa. Se trata de una imagen onírica, expresión del arte surrealista que fue hecha por uno de los más destacados miembros de este movimiento, Max Ernst.

El surrealismo surgió en los años 20 del siglo pasado a través de la asociación de un grupo de artistas plásticos y poetas alrededor de la figura de André Bretón, un psicoanalista seguidor de las teorías de Freud. Bretón impulsó una expresión personal y única de cada creador basada en las imágenes del subconsciente y el automatismo psíquico. Muchos de los artistas y poetas de este grupo provenían del movimiento Dadá y por lo mismo, estaban fuertemente influenciados por los gestos irracionales, la explosión instintiva y un decurso iconoclasta en lo que se refiere a los términos del arte, la cultura y la sociedad. El surrealismo proponía una nueva expresión y esta tenía que ver con la liberación de aquellos elementos que subyacen debajo de la consciencia y el juicio. No mediaba ningún filtro racional para expresar algo y tampoco contenía, en general, aspectos simbólicos que deberían interpretarse. Un factor esencial para revelar estos contenidos son las imágenes de los sueños, en los que no median ni la razón ni ningún otro filtro que tenga que ver con la realidad fenomenológica de la vida. La expresión surrealista es entonces una imagen visual o literal del subconsciente que se manifiesta tal cual, aunque no tenga sentido.

Max Ernst nació en Brühl, Alemania en 1891. Era hijo de un pintor aficionado y seguramente dio sus primeros pasos en el arte al lado de su padre. En 1909 ingresó a la Universidad de Bonn donde estudió varias carreras, entre ellas Filosofía, Historia del Arte y Psiquiatría, aunque no se graduó en ninguna de estas disciplinas. Por esa época empezó a pintar con una fuerte influencia del expresionismo. En 1914 se enlistó en el Ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial. Se sintió atraído por el movimiento Dadá y empezó a experimentar con la técnica del collage creando obras de un fuerte contenido satírico e irracional. En 1922 se instaló en París donde empezó a relacionarse con el recién surgido grupo de los surrealistas, al que aportó la técnica del frottage que consistía en obtener una serie de texturas inéditas frotando diversos materiales en la tela. Como miembro activo del grupo surrealista, participó en numerosas exposiciones y actos de esta tendencia, incluyendo una aparición en la película La edad del oro de Luis Buñuel.

Cuando las tropas nazis invadieron Francia en 1940 fue encarcelado y luego, logró evadirse para marchar a los Estados Unidos donde se asentó en Nueva York. En 1953 se fue de Los Estados Unidos y se afincó definitivamente en París, aunque realizaba constantes viajes a diversos países, en especial a su patria Alemania. Reconocido internacionalmente, continuó fiel a los principios del surrealismo y ejerció un notable influjo sobre gran cantidad de artistas de las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado. Durante esta época empezó a desarrollar nuevas técnicas y su afán de experimentación nunca terminó. Entre las novedades que presentó a partir de los años 60 estuvo la instalación de objetos. Murió en París a los 84 años en 1976.

Franz Marc, «El tigre». Óleo sobre lienzo, 1912

Julián González Gómez

Aqu í nos encontramos con una escena selvática en la cual un poderoso animal está en cuclillas sobre el suelo desconfiando de las miradas de otros y por ello pretende no ser visto. Captura la esencia del depredador cuya naturaleza es el sigilo y la permanente vigilia. La vida en la selva es dura, inclemente, hay que sobrevivir a toda costa y si se falla o se comete un error todo se acaba. El animal voltea su cabeza a la izquierda como si acabara de escuchar un ruido y sus ojos miran intensamente en esa dirección con las pupilas dilatadas, todo en él es tensión. Podemos notar la flexibilidad del cuerpo del animal y su poderosa fuerza.

í nos encontramos con una escena selvática en la cual un poderoso animal está en cuclillas sobre el suelo desconfiando de las miradas de otros y por ello pretende no ser visto. Captura la esencia del depredador cuya naturaleza es el sigilo y la permanente vigilia. La vida en la selva es dura, inclemente, hay que sobrevivir a toda costa y si se falla o se comete un error todo se acaba. El animal voltea su cabeza a la izquierda como si acabara de escuchar un ruido y sus ojos miran intensamente en esa dirección con las pupilas dilatadas, todo en él es tensión. Podemos notar la flexibilidad del cuerpo del animal y su poderosa fuerza.

Su mirada es feroz, propia de su condición salvaje y solitaria. El artista supo captar la esencia de este animal y por ello cobra vida ante nuestra asombrada mirada como si de pronto nos encontráramos con él. La plástica de esta obra se puede caracterizar como cubista, producto de la tendencia que por entonces influía a Marc al igual que a innumerables artistas de su tiempo. De ahí la angulosidad que domina a todos los elementos que aparecen en el cuadro, reducidos a sus formas básicas. Los colores son elementales, reducidos casi a su mínima expresión al igual que las sombras y las penumbras. Pero a pesar del tono descriptivo y naturalista de los elementos visuales, hay algunos colores que se antojan no naturales, sobre todo los azules y los morados que responden más bien a efectos expresivos que a las consideraciones figurativas.

En efecto, esta es una pintura que se encuentra a medio camino entre el cubismo y el expresionismo que también por esa época se estaba desarrollando en Alemania de la mano de un grupo de artistas de vanguardia. Todo había empezado en 1904 en Dresde con la fundación del grupo “El Puente” que empezó a experimentar con una nueva expresión audaz y de gran contenido de color mostrando la condición humana desde una perspectiva de cierto vacío existencial y el subjetivismo del individuo dando pie al expresionismo. Posteriormente se fundó en Múnich el grupo “el Jinete Azul“ del cual surgió una expresión plástica que sentaba sus raíces en los hallazgos de el Puente, pero su trayectoria los llevó a un arte más ligado a la síntesis de las formas naturales, posiblemente bajo la influencia del cubismo en mayor o en menor medida. Algunos artistas que pertenecieron a este grupo como Kandinsky o Klee llevaron estos hallazgos a tal punto que empezaron a desarrollar un arte ya verdaderamente abstracto y con ello se separaron de la figuración.

Bajo estas premisas Franz Marc se sumergió en el mundo de la representación de animales en su entorno natural. Antes que la expresión de sus características formales intentaba captar la esencia fundamental de cada uno de los animales que pintaba, dando pie a un contenido antes espiritual que fenomenológico. En cierto modo intentaba representar el mundo no desde el punto de vista del humano que lo observa sino desde el punto de vista del animal que lo protagoniza. Marc sentía que abandonando las representaciones humanas su arte irrumpiría en nuevos horizontes que lo llevarían a una visión más integral de las condiciones del mundo natural. Lo ajeno del ser humano se volvió entonces su búsqueda, así como años antes Gauguin se alejó de la civilización para vivir en el entorno salvaje y paradisíaco de las islas de los mares del sur.

Franz Marc nació en Múnich en 1880 y era hijo de un pintor de paisajes de cierto renombre llamado Wilhelm Marc. Tras realizar sus estudios básicos e influido por su madre, una fervorosa creyente, realizó estudios de filosofía y teología. Un tiempo después ingresó en la Academia de Bellas Artes de Múnich para formarse como artista, siguiendo los pasos de su padre.

Afín al paisaje en su primera época, viajó en 1903 a París y esta circunstancia hizo que descubriera en la capital de Francia las expresiones artísticas revolucionarias que se habían empezado a manifestar por esa época, sobre todo las pinturas de Van Gogh y Gauguin. Bajo estas influencias su expresión pictórica empezó a variar y regresó a Múnich donde montó su estudio pintando diversos temas, siempre con los paisajes en primera importancia.

Realizó otros viajes a París y en 1910 descubrió el cubismo y se sintió seducido por su síntesis geométrica, empezando a experimentar en su arte esta vanguardia pero sin abandonar sus formas naturalistas. En 1912 fundó el Jinete Azul junto a los pintores Kandinsky y August Macke, con los que trabajó según el programa que se fijaron. Marc entonces se especializó en la pintura de animales y además creó un código de colores que pretendían expresar el carácter y el estado de ánimo. Así el rojo significaba violencia, mientras que el amarillo significaba la alegría y el azul significaba la austeridad y el mundo espiritual. En plena época de trabajo novedoso del grupo estalló la Primera Guerra Mundial y Marc se enroló en el ejército siendo mandado al frente. Su convicción era que la guerra purificaría el alma de Europa pero estando en el frente se desencantó de este ideal tornándose pesimista. En medio de sus tribulaciones cayó herido el 4 de marzo de 1916 luchando en la Batalla de Verdún muriendo a los pocos días.

Campos de batalla y campos de ruinas. Enrique Gómez Carrillo

Un guatemalteco reporteando desde las trincheras

Rodrigo Fernández Ordóñez

Un hombre coherente con su tiempo, Enrique Gómez Carrillo, autor de libros de viajes y cronista de la vida cosmopolita y frívola de Paris de fines de siglo, es uno de los primeros hombres que se pone al servicio de la prensa para reportar la verdad desde el frente, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La terrible realidad de la guerra moderna se muestra en esta imagen: soldados británicos gaseados marchan en fila india hacia su hospitalización. Algunos temporalmente enceguecidos, otros para siempre. En uno de sus viajes al frente, Gómez Carrillo es llevado a un hospital de gaseados en la costa belga, el recuerdo de los tosidos y los lamentos lo acompañarían por mucho tiempo.

-I-

El periodista multifacético

Aunque fue autor de libros con títulos tan intrascendentes como Entre Encajes y novelas tan vacías de contenido y reflexión como Pobre Clown, su mirada atenta de periodista se afinó conforme maduró y tocó temas tan delicados como la podredumbre del sistema zarista en Rusia y sintió los movimientos subterráneos que terminaron desencadenando los hechos de la Revolución de Octubre. Enviado originalmente para explicar las razones de la derrota de las tropas de Nicolás II en la Guerra Ruso-Japonesa en 1905 aplastadas en Port Arthur, Gómez Carrillo regresó con un retrato triste y opresivo de la vida en Moscú y San Petersburgo, alejado, sorprendentemente de los grandes salones y estancias palaciegas, y concentrado en los congelados callejones y sótanos de las grandes ciudades en donde se gestaban los movimientos revolucionarios. Por sus páginas desfilan campesinos, obreros y estudiantes, todos quejándose de una vida sin esperanza, olvidados por el príncipe de príncipes.

También fue enviado a la Conferencia Internacional de Desarme, llevada a cabo en La Haya en 1902, reunión de altas gestas políticas en las que compartió jornadas con su tío José Tible, quien era diplomático guatemalteco destacado en Londres en esas fechas. Gómez Carrillo entonces repartía su tiempo entre burdeles y salones nocturnos con actividades periodísticas más serias, aspecto de su vida que siempre le agradeció a don Miguel Moya, director del diario español El Liberal, y a quien le dedica su libro de crónicas madrileñas explicando que fue él quien lo rescató de la vida bohemia y le enseñó a trabajar. Posiblemente se habría visto en el espejo de decadencia y alcoholismo que para entonces ya era su querido amigo Rubén Darío, y logró esquivar tan triste destino.

Gómez Carrillo era un conocido colaborador del prestigioso diario argentino La Nación, que publicaba sus interesantes crónicas de viaje y que, al parecer, distribuía sus escritos a otros diarios de Sudamérica y Centroamérica. Al estallar la Gran Guerra el gobierno francés, sabiendo de su gran influencia en los lectores hispanoamericanos, lo invita a formar parte de un grupo de periodistas para visitar las líneas del frente occidental. Así, de la mesa de mármol del Café Napolitain, nuestro paisano se ve trasladado al lodo de las trincheras a enfrentarse a la miseria humana que es la guerra. De esos viajes como corresponsal de guerra saldrían una serie de libros publicados casi al ritmo de las batallas, y algunos traducidos casi instantáneamente al francés y al inglés, como Crónicas de la guerra (1915), Campos de batalla y campos de ruinas (1915), Reflejos de la tragedia (1915), En las trincheras (1916), En el corazón de la tragedia (1916), Tierras mártires (1918)[1], La gesta de la legión (1918) y El alma de los sacerdotes soldados (1918)[2], además de crónicas sueltas y entrevistas con militares de alto rango como el general Galieni o Joffré, que publicó en sus cinco Libros de las Crónicas, a partir de 1919.

De sus trabajos posteriores podemos presumir el impacto que tuvo la guerra en sus castigados nervios, pues a mediados del conflicto aparece firmando una crónica desde Niza, muy lejos de los cañones y la pestilencia de la muerte. Hospedado en casa de su amigo, el premio nobel de literatura, Maurice Materlink, fantasea desde su jardín sembrado de naranjos que él adquiere en la soleada ciudad su propia casa, sueño que se materializaría tan sólo un par de años después. Sin embargo, luego del descanso regresa a las trincheras y por ejemplo, tenemos una crónica invaluable que firma desde Verona, el día en que se firma el armisticio de Italia con Austria, y él se suma a las celebraciones espontáneas que estallan en las calles[3].

No obstante haber comprobado que la guerra es un asunto triste y desagradable, como afirma desde sus páginas, en 1922 es comisionado nuevamente como corresponsal de guerra, esta vez por El Liberal, para informar al lector español de la guerra en Marruecos. El juego de ingenio de Gómez Carrillo, que se revela como un vividor irredento, resulta en un golpe maestro del arte de la literatura, pues evita los campos de batalla y se va a pasear por las callejuelas de Fez, dejando el que es para mí su mejor libro de viajes: Fez, la Andaluza.

-II-

El libro

Lanzado en conmemoración a su centésimo aniversario, Campos de batalla y campos de ruinas lo leí en un par de noches, a pedido de la Asociación Enrique Gómez Carrillo, para comentarlo en su presentación. Así, apenas y pude saborear la hermosa escritura de mi admirado cronista, por lo que en los días de diciembre regresé a sus páginas para leerlo más reposadamente, y por ello, en esta ocasión tengo el deber, casi la obligación, de recomendarlo a todo aquél interesado no sólo en las crónicas de guerra, sino en las obras de periodismo que no pierden vigencia. Este libro, y los demás referentes a su testimonio de los combates en el Frente Occidental[4] colocan al periodista en el sitial de los mejores cronistas de la condición humana en situaciones extremas, compartiendo banca con Philip Caputo (Rumor de Guerra, y sus crónicas de la destrucción de Hue), Michael Herr y su inmejorable Despachos de Guerra, Richard Tregaskis y su dramática Guadalcanal o Ernie Pyle y sus volúmenes sobre la guerra en África e Italia y luego su testimonio del asalto a Normandía. Otros nombres se me vienen a la mente, pero no es el caso de abusar de la paciencia del amable lector[5].

El libro, prologado por Benito Pérez Galdós, registra el recorrido por el frente occidental, ya agotada la ola inicial de entusiasmo. Los soldados ya están enterrados en sus trincheras y los duelos de artillería ya martillean de forma insistente sus nervios. Lo acompañan José María Sert, del diario La Época, un periodista estadounidense de apellido Sims, un italiano, Sarti, enviado por La Tribuna, un sueco, un inglés y otros cuya nacionalidad nos va desvelando a lo largo de su relato. El arranque de su testimonio es casi cinematográfico, cuando describe el paseo desde París a Esternay, en donde empezará la pesadilla:

“El automóvil militar que nos lleva hacia el teatro de la tragedia de ayer, y que luego nos conducirá al de la tragedia de hoy, corre por la admirable carretera guiado por un artillero. Las suaves llanuras de la Isla de Francia extiéndense a uno y otro lado en ondulaciones tenues. Nada en el cuadro que tenemos ante la vista nos habla de violencias, de crueldades, de hecatombes. Todo respira por el contrario, bajo este cielo de otoño, entre estas enramadas áureas, la dulzura de vivir…”.

Pasajes como el anterior, ponen de manifiesto las cualidades narrativas del periodista, que alcanzan alturas casi perfectas, volviéndose tan vívidas que pierden la distancia del papel y se nos revelan ante los ojos como escenas de cine. En el ejercicio de relectura encontré otro pasaje de este tipo, que roza también las escenas desenfadadas y de macho de lo mejor de Hemingway:

“Otra bomba que estalla bajo nuestra ventana interrumpe el brindis. Uno de nuestros oficiales entra en el comedor trayendo un fragmento de granada que acaba de caer a sus pies. La dueña del hotel, una dama enlutada, acude, pálida, para rogarnos que nos refugiemos en una sala interior. Sims, el periodista americano, propone al contrario, que salgamos a la calle para visitar la ciudad bajo el fuego de los cañones enemigos. Uno solo protesta: el sueco. Los demás dejamos las copas a medio vaciar y emprendemos nuestra trágica peregrinación hacia la catedral. La bruma se ha disipado, y el espectáculo comienza a aparecer ante nuestra vista en toda su horrible grandeza. Un grupo de chiquillos nos sigue, mostrándonos las casas destruidas y enseñándonos los pedazos de estatuas que acaban de recoger…”.

Las dotes de narrador de Gómez Carrillo quedan al desnudo en las escenas anteriores, pues fijan en la mente del lector la grandeza de esa Francia que está sufriendo el embate salvaje de la guerra, pero aun así se niega a claudicar. La señora que regenta el hotel es el símbolo de esa población resistente, que no abandona su hogar ni su negocio, pese a haber quedado en medio de la línea de fuego. Cabe recordar que aunque se espera de los periodistas la objetividad de sus reportajes, también existe un toque de complicidad para que por medio del retrato heroico de los franceses, se presente al mundo la fuerza moral de los aliados frente a la barbarie alemana. La escena de todo el libro que mejor refleja esta visión optimista de la civilización enfrentándose casi indiferente a la guerra de los bárbaros, ocurre en los campos alsacianos: los alemanes bombardean una línea de árboles, buscando impactar en la iglesia de la aldea, mientras los alsacianos trabajan sus campos bajo el fuego de los obuses que retumban.

La total destrucción del paisaje es otra realidad de la guerra, que devasta todo a su paso gracias a las nuevas máquinas. Estas escenas se convirtieron en cotidianas para Gómez Carrillo tras sus cinco años de reportear desde las mismas líneas de combate del Frente Occidental.

La obra alcanza notas modernas cuando llegan a las trincheras. Una escena es hermosa por su naturalidad: el autor cansado del ir y venir entre poblados destruidos y las trincheras, se va quedando dormido en el auto en marcha. La irrealidad de la guerra queda reflejada en un largo párrafo en el que registra el sistemático bombardeo contra las líneas alemanas, en el que escribe con detalle las maniobras de operación de la batería de obuses que machaca puntos lejanos en el horizonte, en donde supuestamente están las trincheras enemigas.

La obra de nuestro paisano adquiere relevancia cuando se revisa el catálogo de la institución literaria estadounidense por excelencia The Library of America, y encontrarse con que no cuenta con una recopilación de periodismo para la Primera Guerra Mundial, pese a contar con dos con gruesos volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial (Reporting World War Two) y dos dedicados a la Guerra de Vietnam (Reporting Vietnam). Esto hace de los textos de Enrique Gómez Carrillo, crónicas casi únicas sobre la visión de la guerra de un americano, afrancesado, pero americano al fin, al alcance del lector actual. Me atrevería a asegurar, sin miedo a equivocarme que Gómez Carrillo fue el único o uno de los únicos americanos que reporteó el conflicto desde el frente, y lo que me lleva a respaldar esta afirmación es que para esa época sus crónicas ya se publicaban en Guatemala, en El diario de la Marina (Cuba), La Nación (Buenos Aires), periódicos en Venezuela, Chile y Perú de los que se sabe, por lo que siendo invitado por el gobierno francés para visitar el frente, no sería nada extraño que sus crónicas fueran publicadas en la red de diarios para los que colaboraba, sin necesitarse la presencia de otro periodista hispanoamericano.

Los maledicentes que nunca faltan, corrieron el rumor de que Carrillo escribía sus crónicas de la guerra desde la comodidad de su escritorio, en su apartamento de la calle de la Castellana, número 10, a pocos pasos de la sombría iglesia de la Magdalena. Maliciosamente, Luis Cardoza y Aragón usó los rumores para criticar de la forma más injusta la obra de su compatriota en su mezquino ensayo incluido en Guatemala: las líneas de su mano. Sin embargo, he encontrado dos artículos del periodista español Fabián Vidal, publicados en el diario barcelonés La Vanguardia, (uno el 17 de junio de 1937 y el segundo el 27 de junio de 1937), en los que relata una visita al frente occidental y otro a un hospital británico de gaseados en Bélgica, acompañado por Gómez Carrillo, lo que confirma la veracidad de sus impresiones y lo superficial de la crítica de Cardoza al hacerse eco de acusaciones sin fundamento.

Otro aspecto interesante del periodista guatemalteco que se revela en las páginas de su obra de la guerra, es que demuestra ser un intenso lector, o lector sangrante como se definiría años más tarde Borges, que a base de quemarse las pestañas se adentra en la psicología de sus lectores y usa ese conocimiento en su beneficio. Tomo un ejemplo de la página 62:

“…Para mí, sobre todo, la aprensión es de una tristeza infinita. Mis compañeros no evocan sino paseos veraniegos por las márgenes de la Nonette y alegres almuerzos campestres en los jardines armoniosos del Valois. Yo, en cambio, tengo algo de mi vida, algo de mi adolescencia, guardado en esta comarca de boscajes ligeros, de campanarios esbeltos y de fuentes murmuradoras. ¡Ah! ¡Senlis, con su pradera blanca, entre las espesuras de las florestas; Sinlis de mis vacaciones de antaño, el suave Senlis idílico, tibio, lleno de indulgencias y de murmullos discretos!… Lo que yo amaba hace veinte años, Dios sabe si queda ya…”.

O este otro, siempre de su paso por la destruida Senlis:

“…Existías en tu pasado fastuoso más que en tu mediocre presente; existías aletargada, soñando siempre nombres que ya nada significan; y en tu deseo de no dejarte turbar por el estrépito de los trenes que pasan por tus campiñas llevando hacia regiones activas las fiebres de París, hacías que tus campanas te cantaran sin tregua el salmo ilusorio de esplendores remotos…”.

Estos fragmentos ponen de manifiesto que nuestro cronista no es un escritor frívolo (como aseguraban sus detractores), que no escribía para tren y trasatlántico (como algún malicioso lo acusó en algún momento), sino que dominaba el arte de escribir, alternando emociones en la mente del lector para conducirlo por los terribles pasajes de la guerra sin llegar a horrorizarlo del todo, y terminara por abandonar el libro. Jugando de forma audaz con la escenas para provocar emociones, que de eso se trata al final el modernismo, pero sin llegar al recurso obvio de la impresión violenta. El juego de sutileza que es todo el libro hace que su lectura sea una verdadera delicia. Llama la atención también, la seriedad con que abordaba su trabajo de escritor, pues sus textos, tanto sus crónicas de viaje como sus crónicas de guerra, están constantemente salpicados de referencias históricas o literarias, de esas que se ganan a base de largas horas de lectura, como cuando pasa por Villemetrie echa mano a los cronistas medievales para citar una descripción de 1214.

Pero pese a que utiliza, y bien vale decir, los recursos literarios, las escenas de tristeza y devastación de la guerra parecen escritas para quedarse fijadas en nuestra mente por largo tiempo, como cuando registra su paso por un cementerio en una aldehuela:

“Callados desandamos el camino, siempre entre las tumbas. Una brisa fría, límpida, que no trae en sus alas sino aromas de heno seco; orea nuestros pulmones. Los pobres guerreros no se pudren sobre la tierra, sino que duermen en sus hoyos profundos. En las copas de los árboles, las hojas amarillentas palpitan ligeras. A lo lejos, el sol pálido del invierno tiñe de oro las nubes que pasan jugueteando ante su disco. Hay en el paisaje una paz melancólica que sugiere ideas de piedad, de bondad, de quietud…”.

Cierro esta breve reseña con un fragmento más, que encierra todo el espíritu del libro y que describe a la perfección los avatares de la vida del periodista, en lo que considero son unas de sus palabras más sinceras y desnudas. En este párrafo el eterno bon vivant se nos presenta en su faceta más vulnerable, la del testigo de los horrores del siglo XX:

“Nosotros también nos sentimos incapaces de pronunciar una sílaba. Somos siete, y todos hemos visto, en nuestras correrías por el mundo, grandes tragedias y grandes dolores; todos hemos oído gritos de rabia y gritos de agonía; todos, profesionalmente, estamos armados contra las impresiones dolorosas. No obstante, hay en nuestras almas, ante esta escena de miserable pena, una angustia que nos humedece los párpados…”.

El libro, como dicen los españoles, no tiene desperdicio, así que hágase un favor y cómprelo y léalo, me lo va a agradecer…

Gómez Carrillo, Enrique. Campos de batalla y campos de ruinas. Editorial Cultura y Asociación Enrique Gómez Carrillo. Guatemala: 2014.

——————————

[1] En 2015 las editoriales Evohé y Periscopio de España, lanzaron una bella edición de este libro, al cuidado de María José Galván, quien escribe una interesante y muy bien documentada Introducción.

[2] Un inventario razonado de las obras relativas a la Primera Guerra Mundial lo da el biógrafo de nuestro cronista, Juan Manuel González Martel en su interesante estudio preliminar del libro que reseñamos hoy, que tituló El primer encuentro con la máscara horrible de la tragedia.

[3] Las crónicas sobre Niza en tiempo de guerra y el armisticio italiano firmada en Verona se incluyeron en el hermoso libro Vistas de Europa.

[4] Un breve listado de estas obras debería incluir obligatoriamente a La mano cortada, de Blaise Cendrars, El Fuego, de Henri Barbusse, 1917 de John Dos Pasos, Adiós a las armas, de Hemingway o la gran novela de esta guerra, Sin novedad en el Frente de Erich Marie Remarque, obras que aportan una visión desde el punto de vista del soldado inmerso en el mundo de las trincheras.

[5] Alan Moorhead y su Desert Trilogy, y los más modernos Sebastian Junger (War), Bing West (One million steps) y David Finkel (The Good Soldiers y Thank you for your service) o Ana Politovskaya y su descarnada descripción de la guerra en Chechenia, la vergüenza rusa, son autores/corresponsales de guerra que conviene tener en mente para el lector interesado en el género.

Paul Klee, «Ad Marginem». Técnica mixta, 1930-1935

Julián González Gómez

“La naturaleza puede ser malgastadora en todas partes, pero el artista debe ser extremadamente frugal. La naturaleza es casi vertiginosamente locuaz; el artista debe ser taciturno. Si mis obras a veces dan una impresión primitiva, ello se puede explicar afirmando que surgen de mi disciplina, que busca reducirlo todo a unos pocos pasos. Es sólo frugalidad, la habilidad profesional final, en realidad lo opuesto al verdadero primitivismo”.

“La naturaleza puede ser malgastadora en todas partes, pero el artista debe ser extremadamente frugal. La naturaleza es casi vertiginosamente locuaz; el artista debe ser taciturno. Si mis obras a veces dan una impresión primitiva, ello se puede explicar afirmando que surgen de mi disciplina, que busca reducirlo todo a unos pocos pasos. Es sólo frugalidad, la habilidad profesional final, en realidad lo opuesto al verdadero primitivismo”.

Estas palabras de Paul Klee, uno de los mayores artistas del siglo XX, reflejan la visión integral del arte que practicó: una aventura profundamente humana e intimista que se manifestaba con los mínimos elementos posibles, pero todos de una enorme elocuencia expresiva. Klee nunca quiso impresionar a nadie con su obra, la cual se asemeja a una especie de diario íntimo que desarrolló durante toda su existencia y tampoco pretendió dejar escuela. Tan solo manifestarse a sí mismo a través de un lenguaje absolutamente personal, el cual se asemeja al de los niños por su candidez y claridad.

En esta obra, una esfera roja, ligeramente desplazada hacia arriba sobre el centro, domina la composición. El halo de luz que la rodea, de color parecido al del oro, empuja hacia los márgenes los elementos del mundo que Klee reprodujo: pájaros, extraños habitantes zoomorfos y entes que recuerdan a la flora, todos reducidos a un lenguaje de signos que se desenvuelven accidentadamente, como si hubiesen sido desplazados de improviso. También se encuentran algunos misteriosos signos alfabéticos que parecieran haber sido colocados al azar intensificando así la sensación de que un aparente caos acaba de irrumpir en este mundo. La simbología es entonces oscura por su ambigüedad, ya que a primera vista pareciese que la estructuración de la composición manifiesta un orden que va desde los bordes hacia el centro, pero en realidad es un orden centrífugo, lo opuesto, que se puede verificar por medio de la cantidad de figuras y formas que están cortadas por los márgenes.

Los colores, apenas el rojo intenso del círculo y el amarillo dorado con ciertas variantes están desarrollados en sutiles gradaciones y claroscuros que definen las formas de las figuras por medio de las tonalidades. El balance resultante es entonces de un equilibrio sólido y concreto que le da a esta obra un ligero toque decorativo. Finalmente, el lenguaje de signos de Klee aquí se concreta en formas naturales y combinaciones aleatorias que denotan la influencia que en esta época ejerció el surrealismo en el artista.

Cuando Klee terminó esta obra, empezó a advertir los primeros síntomas de la dolencia que le causó la muerte sólo cinco años después: la esclerodermia, una grave enfermedad degenerativa que ataca la piel y consiste en una afección que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error y destruye tejido corporal sano. Sin embargo, a pesar de su afección, Klee produjo gran cantidad de dibujos y pinturas ininterrumpidamente hasta el final.

Paul Klee nació en Münchenbuchsee, Suiza, en 1879, en una familia de músicos. Su padre era alemán y por esta razón Klee obtuvo esa ciudadanía, la cual no abandonó durante toda su vida. A la vez que inició los estudios de arte en su ciudad natal, empezó a recibir lecciones de música de su padre y luego en varias escuelas por lo que se convirtió con el tiempo en un virtuoso del violín, aunque dio muy pocos conciertos, prefiriendo dedicarse a la pintura y el dibujo.

En 1910, asentado en Munich, conoció a los pintores Wassily Kandinsky y Franz Marc quienes fundaron en 1911 el grupo Der Blaue Reiter (el jinete azul), vinculado al expresionismo aunque hay que destacar que Klee nunca perteneció formalmente al grupo, pero se vio fuertemente influenciado por su tendencia durante esos años, incluso expuso con ellos en varias oportunidades.

En 1914 viajó por el norte de África, específicamente a Túnez, cuyo sol y colorido marcaron una transformación en sus obras, utilizando colores mucho más cálidos y de gran viveza, dotando a su arte de un nuevo cromatismo que empezó a contrastar con las tendencias de color que por ese entonces se desarrollaban en Alemania. Ese mismo año fue enlistado en el ejército y estuvo en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial hasta el final del conflicto.

En 1919 se convirtió en profesor de la Bauhaus, la escuela de arte y diseño fundada por Walter Gropius en Dessau y luego en Weimar, donde dio varias clases hasta 1931 en que pasó a enseñar en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. En 1933 fue denunciado por los nazis de producir “arte degenerado” y se prohibieron sus exposiciones por lo que abandonó Alemania y se instaló en Berna trabajando incansablemente a pesar de su enfermedad. Trasladado a una clínica de Muralto-Locarno, falleció en este lugar en 1940.

Los hijos de las olas

Allá en la Patagonia. María Brunswig de Bamberg

Rodrigo Fernández Ordóñez

Las dolorosas imágenes del pequeño niño sirio ahogado en una playa europea han dado la vuelta al mundo levantando pasiones. El tema de la migración vuelve a los titulares, tanto europeos como estadounidenses, impulsados por las incendiarias declaraciones de un Donald Trump cada vez más retador e ignorante. Hablar de los migrantes en los términos despectivos con que lo hace Trump u otros líderes políticos es no solo irresponsable, sino inconsecuente con la historia de sus propios países. Porque en mayor o menor medida, todos los países son producto de olas de migración que llegan a mezclarse con la población local. Esta afirmación es tan válida para Guatemala, como para Alemania, Estados Unidos o Birmania. Casualmente, hace unas semanas cerraba con gran placer uno de esos libros que todos deberíamos leer obligadamente, tanto por su valor humano, como por su alta calidad literaria. Se trata de la correspondencia de una migrante alemana a la Argentina de principios del siglo XX, María Brunswig, que se establece con su familia en la Patagonia.

Hotel de Inmigrantes, en Buenos Aires. Inaugurado en 1911, el edificio tenía un área total de 10,000 metros cuadrados, con zonas de dormitorios con literas marineras de hierro y cuero, y servicios de baño con agua caliente para hospedar por cinco días a los extranjeros recién llegados, que se apegaban al programa de fomento de la migración hacia el interior del país.

-I-

El contexto histórico

La república de Argentina era, para finales del siglo XIX y principios del XX un destino tan atractivo para la migración como los Estados Unidos o Brasil. Muchos elementos expulsaban a la población del Viejo Continente, como la mala situación económica, la instauración del servicio militar en algunos países (del que muchos huían), afán de progreso y ambiciones personales. Esta situación coincidió con las necesidades del país receptor, que tenía una grandísima extensión de tierra por poblar y pocos habitantes. Adicionalmente, los grandes propietarios agrícolas querían abaratar los precios de la mano de obra, y esta al ser escasa, presentaba el fomento de la migración como una opción atractiva.

También la tecnología tuvo su participación en este gran movimiento de grupos humanos. Los barcos de tecnología a vapor acercaron al continente americano; los ferrocarriles conectaron las zonas interiores de los países a los litorales y las zonas porteñas. Así, era fácil que los migrantes siguieran de forma inversa los caminos que tomaban las mercancías. En 1850 por ejemplo, un viaje entre Europa y América duraba en promedio 50 días, mientras que en 1930 el tiempo se había acortado a tan solo 13.

La postura de los Gobiernos, por supuesto, también tuvo influencia. En el caso de la Argentina, la emisión en 1876 de la Ley de la Inmigración y la Colonización puso como condiciones para ser admitido como migrante permanente en el país sudamericano, ser menor de 60 años, ser considerado útil para el trabajo, estar sano, tener algún conocimiento de agricultura, técnico o ejercer oficio artesanal y viajar en segunda o tercera clase. Posteriormente, otras leyes crearon todo un programa de ordenamiento de la migración, como la creación del Hotel de Migrantes, inaugurado en 1911, y la Oficina de Colocación. El hotel ofrecía por cinco días hospedaje y comida a los recién llegados, previo a su instalación en los llamados “conventillos”, verdaderas casas de miseria, y la Oficina de Colocación recibía expedientes de los migrantes para colocarlos en las extensas zonas agrícolas del país o en los centros industriales nacientes de los litorales. Se les conseguía un puesto de trabajo y se les daba un pasaje gratuito de ferrocarril hasta su destino.

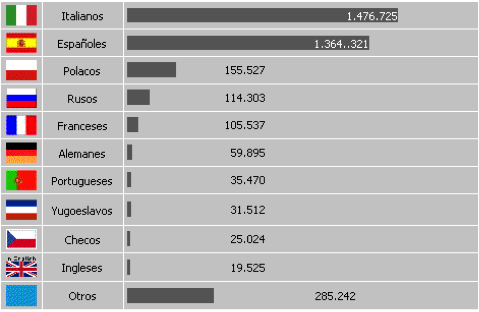

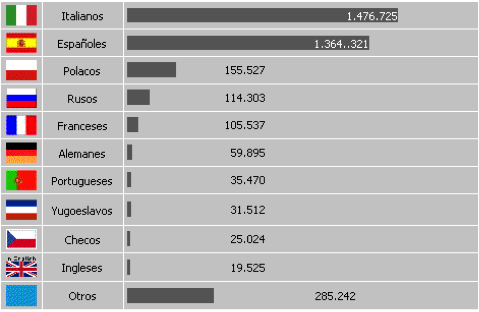

La tabla presenta los números totales de la migración hacia la Argentina, ordenados por su nacionalidad de origen. Fuente: ealem.mrecic.gov.arg.

Con estas condiciones tan favorables, no debe sorprender que la Argentina recibiera entre los años de 1881 y 1914, un total de 4.2 millones de extranjeros, de los cuales 2 millones eran italianos, 1.4 millones españoles y el resto de un sinfín de nacionalidades europeas en su inmensa mayoría. Con este nuevo flujo de gente, el país pasó de tener 1,737,000 de habitantes en 1869 con un 29 % de concentración urbana, a 7,885,200 en 1914, con un 53 % de concentración urbana.

Sin embargo, la gran concentración urbana puso en riesgo de crisis a ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, que no pudieron reaccionar con la misma celeridad con que llegaban los migrantes, rebalsando los servicios públicos y los alojamientos. Así, surgieron los famosos “conventillos”, que eran edificaciones privadas acondicionadas para recibir a esta oleada de personas, con cuartos alrededor de patios, y con servicios básicos limitados. Las habitaciones eran cuartos regularmente de 3×4 metros, en los que se apretaban familias enteras. Los conventillos llegaban a alojar incluso a 150 personas. Verdaderos pozos de miseria y enfermedad que empezaron a causar serios problemas de orden público, que pretendió solucionar el presidente Julio Argentino Roca con su Ley de Residencia, que contemplaba la expulsión de aquellos extranjeros considerados incómodos por su militancia política o bien por estar identificados ideológicamente con organizaciones calificadas de “incómodas”, por el gobierno. Los conventillos en realidad, fueron controlados a fuerza de batonazos y revólveres, en barrios como La Boca o San Telmo, cercanos al puerto de la ciudad de Buenos Aires.

Depósito del Hotel de Inmigrantes, Buenos Aires, Argentina. Imagen de aproximadamente 1915.

Esta paupérrima situación de la gente recién llegada, que buscaba ganar dinero de cualquier forma en la ciudad haciendo cualquier trabajo para ahorrar lo suficiente para hacerse de un predio o parcela en el interior (“chacharita”, como le decían), fue un destino que se ahorró la autora del libro que reseñamos en esta ocasión. Ella llegó a Buenos Aires y de allí saltó a las extensas llanuras de la Patagonia.

-II-

El libro

La autora de Allá en la Patagonia ha realizado un gran trabajo. Ha ordenado y en ciertas ocasiones anotado (solo cuando es necesario, logrando una gran fluidez de lectura), las cartas que su madre Ella Hoffmann escribió a su madre, Emma Augusta, nacida en Estados Unidos pero establecida desde corta edad en Alemania, desde Argentina, país al que decidieron establecerse definitivamente con su esposo, Hermann Brussnswig, ante el caos político y económico en que quedó sumida su Alemania natal luego de la Primera Guerra Mundial. La primera carta de la colección está fechada el 6 de enero de 1923, a bordo del vapor Vigo, anclado en Hamburgo, y la última firmada en Chacayal, Patagonia, el 12 de julio de 1929. Son seis años los que se acompaña a esta familia por sus avatares mientras se establecen en haciendas de dueños alemanes, mientras juntan el dinero necesario para comprar su propia tierra. El período, claramente, queda fuera de la edad de oro de la inmigración a la Argentina (1881-1914), pero es muy útil para enterarnos de estos aventurados pioneros que dejaban atrás toda civilización y se establecían en territorios hostiles para sacarles provecho. En el caso guatemalteco, la historiadora Regina Wagner ha hecho lo propio con los alemanes que se internaron en las selvas del norte del país (Alta Verapaz, principalmente), publicando cartas y diarios en las páginas de la Revista Anales, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, y a los que esperamos referirnos en próximas ocasiones.

La señora María Brunswig llega a una Argentina todavía en formación. Es un país de inmensos espacios vacíos, de los que han sido desalojados por la fuerza los habitantes originarios, y nos deja de pasada una terrible imagen, cuando contrata a una persona para ser el cocinero de la estancia: “¡Entre otras cosas me contó que había cazado indios en Tierra del Fuego, a cinco pesos la cabeza! Pero sabía cocinar divinamente…”, no estaban lejos los años de la campaña de la conquista del sur de Julio Argentino Roca, y todavía espacio de sobra para los recién llegados.

Pero la Patagonia era en esa época una región peligrosa. La distancia entre los cascos de las haciendas se contaban por días de viaje, y en los espacios vacíos vagaba todo tipo de gente, desde jornaleros vacantes, que establecían sus salarios “…según el número y destreza de sus perros, indispensables para el trabajo con las ovejas”, o soldados desertores, o extranjeros fracasados que se ponían a trabajar por nada, con tal de ganar un plato de comida. Era, en todo caso, un sitio de mucho peligro para una mujer sola, que afronta las temporadas en su esposo se iba en busca de nuevos trabajos, encerrada en la hacienda con una escopeta de doble cañón, apodada en Guatemala como “cuache”.

Del relato de la señora Brunswig resalta la ley de hospitalidad del desierto, porque desierto no es solo el Sahara o el Gobi, sino también estas extensas llanuras llenas de pasto y soledad, en donde un tren podía fácilmente hacer un recorrido de mil kilómetros de total vacío entre una población y otra. En estos campos de abandono es importante la asistencia mutua. Eso queda plasmado en varias ocasiones, en las cartas en las que relata la llegada imprevista de desconocidos a los que se debe recibir (aún sin saber de dónde viene, o por qué vagan en esos campos) y ofrecer una taza de café o un piso en donde estirar el poncho. Así, llegan gringos y europeos vagabundos, indios, y todo tipo de hombres solitarios que se dejan caer frente al fuego y tras agradecer la hospitalidad se pierden en los caminos. Se llega a conocer todo tipo de personas, de todo origen, como esos hombres que “…para comer, sacaban un facón de un pie de largo de la bota y no lo usan solamente para pelar el chorizo, sino para comer: y cuando terminaban, lo limpiaban en los fundillos del pantalón…”.

El mayor número de migrantes tenía como destino las grandes estancias o haciendas del campo argentino, que se expandía al oeste y al sur. En la imagen, trabajadores frente a una segadora mecánica en el campo.

Es constante también en las cartas la presencia del viento. Ese viento que quien ha estado en la Patagonia sabe que cansa, irrita, desespera, porque sopla todo el tiempo, haciendo ruidos insospechados, que van de un zumbido agudo cuando se cuela por rendijas, hasta el ronco chocar con las paredes y ventanas. Ella lo define apropiadamente, con mucha elegancia, como todo en su relato: “Parece que el viento actúa como una carga eléctrica: me pongo tan nerviosa, excitada, no puedo permanecer sentada, siempre ese zumbido, y desde que los árboles tienen hojas, aún más.”

-III-

Los fragmentos

“La mala fortuna de aquella gente que comentas es realmente terrible pero si la misma nos tocase a nosotros. No tendríamos otro remedio que quitarnos la vida –toda la familia-: es lo que la gente aquí suele hacer en tales aprietos y a nadie le parece gran cosa. Llamar a un médico, siquiera tener un bebé, es considerado el colmo de la pretensión. Es evidente que gente como nosotros y de nuestra edad no está hecha para una vida así que no invita a tomarla a la ligera como lo sugieren algunas cartas que me llegan desde Alemania. Nos acostamos con preocupaciones, y nos levantamos con los mismos problemas. Bueno, no tiene sentido lamentarse mucho…”.

(Lago Ghío, 26 de mayo de 1923).

“Que no venga a la Argentina aquel joven que mencionas; Hermann lo desaconseja terminantemente. Es muy difícil describir las condiciones de estos lugares, pero la inseguridad es total, y no hay decencia. Hay un superávit de trabajadores que están en el país desde hace mucho tiempo, así que nadie está seguro en su puesto…”.

“Me preguntas quiénes son los viajeros. En su mayoría son los que llegan en el auto que reparte los víveres y la correspondencia para las estancias; a veces también gente en busca de trabajo, estancieros en viaje de negocios, etc. Estamos ubicados sobre una arteria importante de tránsito. No son un regalo agradable estos viajeros; los nativos duermen en la casa de los peones, pero a los otros los tenemos que alojar, nos guste o no”.

(Lago Ghío, 1 de junio de 1923).

“Han pasado casi cuatro meses desde que te escribí por última vez. Desde aquel primero de junio hemos estado incomunicados, sin autos, sin diarios, sin noticia alguna de San Julián; sólo de vez en cuando pasaba algún jinete que traía rumores, de poca credibilidad en su mayoría. Fue un invierno terrible, duro e interminable, como nunca lo he vivido y poca gente de aquí se acuerda de otro parecido. Nieve y hielo durante semanas, era desesperante…”.

(Lago Ghío, 23 de septiembre de 1923).

“…Bailey y Wilson eran ‘tumbeadores’, como se dice en la Patagonia, gente sin hogar que iban de estancia en estancia con uno o dos caballos. Si encontraban trabajo, trabajaban por un tiempo, luego seguían camino. Dormían en el campo, bajo un calafate; a veces pillaban una oveja, a veces un armadillo y, cuando se aproximaba el frío, se arrimaban a alguna estancia para invernar hasta que asomaba la primavera. Cuando había que ayudar en algo, lo hacían, pero en general pasaban el tiempo al lado de su fuego…”.

(Recuerdos de la Patagonia, memorias inéditas de María Brunswig).

“Entramos ahora de lleno en la primavera. Hasta la pampa pelada adquiere un brillo verdoso. Los calafates lucen florecillas amarillas, y hay muchas otras flores, pequeñas y humildes, pero que alegran la vista. Y lo mejor de todo es que ha cesado el viento. No puedo dormir con viento y me da dolor de cabeza, el mal patagónico”.

(Lago Ghío, 20 de octubre de 1923).

“…Ayer a la noche, para alegría general, llegaron dos canoas con indios, completamente desnudos a pesar del frío, que no parece molestarlos. En el centro de una de las canoas se sentaba una mujer gorda envuelta en una capa de fieles, y los niños chicos, igualmente desnudos, a veces se refugiaban allí como los pollitos bajo la clueca. Pero la experiencia no era agradable. La tripulación del barco se divertía tirando a los indígenas no sólo pan, cigarrillos y whisky, sino también prendas de ropa de toda clase, sobreros, etcétera. Los hombres se disfrazaban con esos trapos y, borrachos, presentaban un aspecto muy lamentable. Me avergoncé de los blancos, supuestamente civilizados, que tan infamemente se mofaban de esta gente…”.

(Estrecho de Magallanes, 29 de abril de 1924).

“Mencionas el viento, Mutt. Pues si, la Argentina es un país de mucho viento. Una se acostumbra, pero los grandes vendavales influyen en el bienestar. No se puede dormir, se sufre de dolor de cabeza y un nerviosismo se apodera de todo el cuerpo. A Hermann le pasa lo mismo que a mí”.

(Chacayal, 12 de octubre de 1925).

“El gobierno comete el error de querer estrangular al latifundio, por más que sea el único rentable en este país. En el sur ha habido grandes expropiaciones, también en el Ghío y Posadas; incluso los Bridges han perdido muchas tierras. Han sido fraccionadas en estancias chicas y adjudicadas a toda clase de gente inexperta, oficiales e ingenieros y dentistas, que ya han quebrado miserablemente, de modo que, en parte, las grandes compañías han readquirido las tierras. Esto es una prueba de lo mal que se rige este país, una política de programas de partido, ningún conocimiento de las necesidades. ¡Podrían llenarse libros con esto!”.

(Chacayal, 30 de diciembre de 1927).

“El tiempo ha mejorado, pero ya parece otoñal, con noches de heladas y mañanas de neblina. El verano nos ha engañado este año. Mejoró un poco en los últimos días, pero una helada súbita de cuatro grados bajo cero ha acabado con todo lo que había en la huerta. Y encima tuvimos una tormenta con relámpagos y truenos, lluvia torrencial y granizo, cosa por completo desconocida aquí…”.

(Chacayal, 5 de marzo de 1928).

“…¡Tres semanas sin correo! Llovió durante ocho días, parecía el diluvio, casi pensábamos en construir un Arca de Noé. Los ríos crecieron tanto que no solamente nosotros, situados entre el Chimehuin y el Aluminé, estábamos incomunicados, sino que todas las balsas de la región quedaron inutilizadas (…) Hace meses que no vemos a nadie…”.

(Chacayal, 1 al 7 de julio de 1928).

“Hace dos años, en invierno, me afectó una tragedia así: un indio llegó a la casa, pidiendo comida y, como se veía muy enfermo, Hermann le permitió alojarse en un puesto abandonado. Se le alcanzó comida y leña para hacer fuego, pero un día Hermann lo encontró muerto. Nadie conocía su nombre ni de dónde había venido. Fue enterrado cerca del lugar donde había pasado sus últimos días, y al cabo de poco tiempo la tumba había sido destruida por los zorros y otros animales. En estos lugares nacer y vivir tiene mucho menos importancia que en la civilización, por más que haya tan poca gente”.

(Chacayal, 14 al 19 de octubre de 1928).

Queden estos fragmentos de esta interesante historia como homenaje para todas aquellas personas que en busca de mejores oportunidades han tomado la difícil decisión de dejar atrás hogar, familia y amigos, sacrificando la felicidad y apostándole a un futuro incierto. Sean de donde sean, vayan a donde vayan.

Otto Dix, «Jugadores de cartas». Óleo sobre tela, 1920

Julián González Gómez

Hay un arte en el cual la autocomplacencia y el sentido de lo agradable le es ajeno por superfluo, es un arte que se podría catalogar de “feo” en su sentido más crudo y desgarrado, y este cuadro pertenece a él. Durante una noche y en un lugar cerrado y sórdido, tres personajes se sientan alrededor de una mesa, iluminados por una tenue lámpara, están jugando a las cartas y es el momento en el que cada cual está mostrando su jugada a los otros dos. El juego se llama Skat y desde hace mucho ha sido el juego de cartas más popular en Alemania y otros lugares del centro de Europa.

Hay un arte en el cual la autocomplacencia y el sentido de lo agradable le es ajeno por superfluo, es un arte que se podría catalogar de “feo” en su sentido más crudo y desgarrado, y este cuadro pertenece a él. Durante una noche y en un lugar cerrado y sórdido, tres personajes se sientan alrededor de una mesa, iluminados por una tenue lámpara, están jugando a las cartas y es el momento en el que cada cual está mostrando su jugada a los otros dos. El juego se llama Skat y desde hace mucho ha sido el juego de cartas más popular en Alemania y otros lugares del centro de Europa.

Los tres individuos son veteranos de guerra y muestran de forma cruda las mutilaciones y heridas recibidas en combate. El que está de frente muestra los dos muñones que quedaron después de perder las piernas, también ha perdido los brazos y su cuello puede sostener su cabeza únicamente por medio de una prótesis. En la cabeza lleva una placa metálica que cubre la parte del cráneo que perdió, un ojo es de vidrio y su mandíbula, por medio de la cual sostiene las cartas, es de metal pues también la ha perdido. El personaje de la izquierda perdió una pierna y el brazo derecho; en el muñón del brazo izquierdo lleva una prótesis y ha perdido también la mitad derecha de la cabeza faltándole el ojo, la oreja y la mejilla; lleva un largo tubo con un auricular que sale del agujero donde estaba la oreja y le sirve para poder oír. Al personaje de la derecha le faltan las dos piernas y el brazo derecho, donde lleva una prótesis; carece de la movilidad de su espina dorsal y ha perdido la mandíbula y la nariz, pero lleva orgullosamente la cruz de hierro que ganó en combate.

La parte inferior de los cuerpos de los tres personajes se mezcla con las patas de la mesa y las sillas, como aludiendo a la naturaleza inanimada de sus piernas, carentes de movimiento autónomo. Lo mismo sucede con el perchero que se encuentra detrás de uno de ellos y que cierra la composición en la parte superior derecha. Detrás del personaje central se pueden ver tres periódicos de la época, en clara alusión a los terribles acontecimientos que estaba viviendo Alemania en la postguerra.

Dix empleó no solo el pigmento disuelto en óleo para realizar esta patética representación, sino además usó el collage para resaltar ciertos detalles como las prótesis de las mandíbulas. Las cartas son de un auténtico mazo de Skat, al igual que las hojas de los periódicos, que son de Dresde y aluden directamente al contexto donde se desarrolla este drama. El cuadro no pretende provocar pena o compasión en el que lo contempla, es más bien una parodia de los horrores de la Primera Guerra Mundial sufridos por los que la sobrevivieron y también es una llamada de atención sobre la espantosa situación que sobrevino después de ella, en la cual se perdió la cohesión social, se inició una depresión económica y una inmensa inflación que hizo imposible la vida para todos los alemanes. Todo este caos y carencia desembocaría en una gran polarización de la sociedad y dentro de esta situación surgirían grupos de radicales, en especial el Partido Nazi, con los consiguientes acontecimientos que desembocarían años después en su ascenso al poder y la segunda guerra mundial.