Sobre lo que nosotros llamamos “Arte” y “Artista” (II)

Por: Julián González Gómez

El período Paleolítico

¿Podrían considerarse como arte las representaciones de animales, personas y objetos que fueron elaborados por el Homo sapiens en la prehistoria? Estas manifestaciones corresponden a diferentes períodos y culturas en sociedades primitivas, cuyos alcances no sobrepasaban más que la abstracción de una pequeña cantidad de conceptos, todos ellos relacionados con los medios de supervivencia y el entorno. La prioridad de estos individuos era evitar su extinción y, para ello, aprovechaban lo más que podían las cualidades del medioambiente en el que se desenvolvían. Las pinturas encontradas en las profundidades de las cavernas, los objetos tallados en piedra, hueso, concha o marfil y las piedras organizadas en distintas formas para crear espacios y volúmenes, son los únicos vestigios que han quedado de sus representaciones; las cuales, de acuerdo a un criterio absoluto (tal como se manejaba hace tiempo), no pueden considerarse necesariamente como arte.

Venus de Willendorf, 28,000-25,000 a.C.

Su valor, ante todo, es muy grande en cuanto a que son vestigios históricos y culturales que evidencian una parte de su pensamiento simbólico y, seguramente, también de su visión del mundo. Si ligamos los principios de la estética tradicional a estas consideraciones, podríamos afirmar que algunas de ellas manifiestan ciertas cualidades: simetría especular, armonía compositiva, armonía del color, ritmos, proporción (relativa) y una concepción bastante adelantada del naturalismo. Se puede afirmar también que los individuos que las realizaron eran, por decirlo así, artesanos que poseían conocimientos adelantados de las técnicas para su realización y también una habilidad especial para su caracterización. Indudablemente, tuvieron que pasar por un período de aprendizaje y ante todo de reflexión que les permitía alcanzar la síntesis adecuada para la representación de símbolos y la manipulación de su interpretación.

Los primeros vestigios de estas representaciones fueron estudiados y registrados a mediados del siglo XIX y en esa época no fueron considerados como obras de arte, de acuerdo a los patrones en boga por entonces, los cuales estaban enfocados exclusivamente en las Bellas Artes. Tampoco se especuló sobre sus funciones o propósitos, aunque algunos estudiosos propusieron que su función era únicamente de carácter estético, lo cual muy pronto se demostró que era falso. Hasta hoy no se sabe cuál era efectivamente el propósito de elaborar estas representaciones y se ha supuesto que formaban parte de rituales mágico-religiosos o de índole similar, pero en la mayoría de casos estas explicaciones sólo son hipótesis establecidas con mayor o menor respaldo.

Desde sus primeros hallazgos y clasificaciones hasta la actualidad, se han podido establecer distintos períodos de elaboración de estas representaciones y sus características. Algunas de ellas, las más primitivas, se remontan al final del Paleolítico inferior y al Paleolítico medio (desde hace unos 500,000 años, hasta unos 30,000 años). Por consiguiente, no provienen del Homo sapiens, sino de algunos de sus antecesores, incluyendo la especie de los Neandertales. La clasificación que se emplea más comúnmente es la que estableció Leroy Gourhan mediante un cuadro crono-estilístico del Arte Paleolítico. Los vestigios más antiguos están clasificados en la etapa llamada “Período Pre-figurativo” y consisten generalmente en incisiones realizadas en huesos o piedras y son abstractos; en esta categoría también se incluyen algunos artefactos tallados con un fino acabado que supera las necesidades prácticas, lo cual ha inducido a pensar que en esas etapas ya se había desarrollado cierto sentido estético. El siguiente período, llamado “Figurativo Geométrico”, abarca desde fines del Paleolítico medio, hasta los inicios del Paleolítico superior (desde hace unos 40,000 años, hasta unos 30,000 años) y se caracteriza por el inicio del geometrismo, algunos signos e ideomorfos y representaciones parciales y sintéticas de animales. En este caso, se ha podido comprobar que las manifestaciones provienen únicamente del Homo sapiens. En el siguiente período, llamado “Figurativo sintético elemental” (desde hace unos 27,000 años, hasta 20,000 años) ya encontramos las primeras estructuras espaciales (¿arquitectura?), figuras detalladas de animales dibujados con rasgos anatómicos y muchas de las llamadas “Venus”, que son figurillas femeninas estilizadas, con exageración de sus atributos sexuales. El cuarto período, llamado “Figurativo sintético evolucionado” (desde hace unos 20,000 años, hasta 15,000 años) es más extendido y también el más estudiado; en él aparecen representaciones de animales en tres cuartos y con microcefalia; además aparece por primera vez la representación de movimiento. El quinto y último período se llama “Figurativo analítico” (desde 15,000 hasta 12 o 10,000 años) y se caracteriza por el desarrollo masivo del arte mueble (esto es un elemento realizado sobre un objeto de dimensiones limitadas y manejables, es decir, que pueden ser transportados por el ser humano), los santuarios interiores cubiertos de losas de piedra y las representaciones más realistas. A lo anterior se suma en las pinturas rupestres el modelado en relieve, contornos difuminados, simulación de pelaje y la bicromía. Cada uno de estos períodos presenta sus propios convencionalismos y estereotipos, de acuerdo a los rasgos culturales y regionales que enmarcaron su creación.

Bisonte de la cueva de Altamira, 16,000 a.C.

En las primeras décadas del siglo XX se acuñó el término “arte rupestre” para clasificar las pinturas de las cuevas y las figurillas talladas; otro término que se aplicó fue “arte del paleolítico”, clasificación en la que se incluyó a las representaciones pictóricas y tallas de distintas culturas primitivas. Entonces, el término “Arte” empezó a abarcar nuevas categorías, antes ajenas a esta consideración, lo que es signo de que las fronteras establecidas de acuerdo a una clasificación estricta fueron sobrepasadas y se volvieron inclusivas. Por ello es que, en los tiempos modernos, el mundo del arte ha aceptado y asimilado determinadas representaciones que están caracterizadas por cualidades o valores distintos de los tradicionales. Por esta rendija se colaron estas manifestaciones y hoy se les llama efectivamente “Arte” y nadie discute sobre su pertenencia a esta categoría.

Muchos artistas de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX y de tiempos posteriores han utilizado diversos elementos de estas representaciones prehistóricas para desarrollar su propia obra; no sólo como motivo de inspiración, sino también sus técnicas y su plástica. Otro tanto ha sucedido con el arte de los pueblos primitivos, el llamado “Arte Étnico”, que ha alcanzado un alto grado de estima en los círculos de la crítica y la academia. Son bien conocidos, entre otros, los casos de Picasso, Modigliani y Brancusi, fascinados por las tallas y máscaras de África, Oceanía o de las culturas prehistóricas de Europa.

De todo lo anterior, podemos establecer algunas distinciones en lo que respecta a la posible clasificación del concepto de “Arte”, referido a las manifestaciones del Paleolítico. En primer lugar, todo objeto o elemento al que se le adjudica esta categoría es una representación, es decir, es una imagen o idea que sustituye a la realidad; o bien, una cosa que representa a otra. Claramente, las manifestaciones del Paleolítico constituyen una representación de elementos naturales que captaron los individuos de esas culturas (el geometrismo abstracto presenta un problema en este sentido), sustituyendo la imagen real por otra ficticia, por una ideación. En esos aspectos estas manifestaciones se asocian al lenguaje y mucho tiempo después se asociarán a la escritura. En todo caso, este proceso sólo se puede llevar a cabo si se verifica el pensamiento simbólico, que es la capacidad de representar mentalmente el entorno más allá de los estímulos presentes, con base en experiencias previas. Esta capacidad ya estaba presente en algunas especies pre-neandertales y en los neandertales, siendo en el Homo sapiens ya intrínseca. Una vez superado este período, se llegará a un grado muy superior de sofisticación y especialización, en el cual los creadores establecerán una diversidad de lenguajes y códigos que identificarán socialmente a los grupos, distinguiéndose por el grado de su avance y por la profundidad de las ideas representadas. En el próximo artículo revisaremos las experiencias de las culturas del Neolítico y sus alcances para seguir avanzando en nuestra búsqueda.

Historia del Arte Moderno III: del arte conceptual al arte actual – los sábados del 5 de octubre al 26 de octubre 2019

Programa Historia del Arte Moderno I, II y III

En este curso se abordará la historia del arte moderno, de una manera amena y actualizada, desde sus precursores –en los inicios del siglo XIX–, hasta el arte contemporáneo actual.

La programación Historia del Arte Moderno se divide en tres cursos interrelacionados entre sí y, a la vez, independientes; lo que significa que se pueden tomar los tres cursos consecutivamente o, solo uno o dos de ellos, sin ningún problema de incompatibilidad.

Los tres módulos son los siguientes:

- Historia del Arte Moderno I: del preimpresionismo al futurismo

- Historia del Arte Moderno II: de Kandinsky al Pop Art

- Historia del Arte Moderno III: del arte conceptual al arte actual

Objetivos del programa

- Conocer la historia y los principales movimientos artísticos de Europa y Estados Unidos, surgidos a finales del siglo XIX y desde ahí, los que se dieron durante los siglos XX y XXI, de una manera amena y entretenida.

Frank Stella

Módulo 3 – Historia del Arte Moderno: arte conceptual – arte actual

Objetivos del Módulo

- Que el estudiante aprenda acerca de la contextualización del arte en general, y del arte conceptual y del arte actual.

- Que el estudiante conozca los principales artistas y las principales obras, así como la filosofía imperante en cada movimiento artístico.

Contenido general

- Arte conceptual

- Fluxus

- Arte povera

- Performance

- Minimalismo

- Posmodernismo

- El arte de hoy

Duración

- Durante un mes, el estudiante recibirá cuatro sesiones de clase, de dos horas cada una. Una vez por semana.

Fecha y lugar

- Los sábados –del 5 al 26 de octubre, 2019–, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Inversión

- Q1,000 por participante

Muso Guggenheim de Bilbao

Inscripción abierta

Departamento de Educación, UFM, Edificio Académico, D-406

Calle Manuel F. Ayau (6a. Calle final), zona 10

Teléfono: 2338-7794

Cupo limitado

Estacionamiento, tarifa especial por sesión Q40

Francis Picabia, «La primavera». Óleo sobre tela, 1912

Julián González Gómez

La fragmentación explícita nos mueve a considerar una suerte de desintegración con la cual nos podemos identificar en determinados momentos de la vida. Esta identificación, en muchos casos, tiene que ver con una sensación interna y subjetiva que puede llegar a afectarnos y conmovernos profundamente. Aunque la imagen de la obra que aquí se presenta muestra esa fragmentación, su título no alude a ella. En la intención de la pintura abstracta incipiente, estaba contenida una suerte de visión programática de una realidad paralela y subjetiva que el artista pretendía mostrar y que el observador debía interpretar. Es una visión totalmente alejada de consideraciones objetivas que implican una interpretación literal de la imagen. Con un lenguaje libre de simbolismos el camino interpretativo queda libre para cualquier lectura.

La fragmentación explícita nos mueve a considerar una suerte de desintegración con la cual nos podemos identificar en determinados momentos de la vida. Esta identificación, en muchos casos, tiene que ver con una sensación interna y subjetiva que puede llegar a afectarnos y conmovernos profundamente. Aunque la imagen de la obra que aquí se presenta muestra esa fragmentación, su título no alude a ella. En la intención de la pintura abstracta incipiente, estaba contenida una suerte de visión programática de una realidad paralela y subjetiva que el artista pretendía mostrar y que el observador debía interpretar. Es una visión totalmente alejada de consideraciones objetivas que implican una interpretación literal de la imagen. Con un lenguaje libre de simbolismos el camino interpretativo queda libre para cualquier lectura.

Todas estas primeras experiencias de abstracción descienden de los hallazgos de los cubistas, quienes por fin se decidieron a romper la representación literal que era la norma desde el Renacimiento. Aunque los cubistas como Picasso y Braque nunca rompieron con la figuración, otros artistas que los siguieron llegaron a alcanzar la rotura y se adentraron en un mundo de nuevas posibilidades. Picabia bebió de esas experiencias en esos años de intensas investigaciones al igual que muchos otros. La mayoría quedaron en simples intentos que no tuvieron mayores consecuencias, pero otros experimentos llevaron a conformar nuevas vanguardias que dejaron una imperecedera huella en la historia del arte moderno.

En esta obra vemos una composición densa y abigarrada, conformada por múltiples fragmentos de elementos que no se pueden identificar, pero que nos parecen extrañamente conocidos. Hay un ritmo primordial que es discontinuo y que fija todas las pautas visuales. Hacia la parte superior hay un agrupamiento más denso de figuras de menor tamaño y en la parte inferior, las figuras han crecido y se muestran menos abigarradas. Parece como que si todas las formas descansaran sobre una base y se proyectaran hacia arriba. La fluidez espacial es total y surge como producto de una libertad compositiva que aparentemente no tiene límites. Debido a esta libertad compositiva, el autor no utilizó ningún esquema preestablecido como por ejemplo trazos reguladores o directrices, permitiendo que las formas se plasmaran en un aparente desorden que fluye sin dirección evidente.

El uso del color es restringido, es casi una composición monocromática y muestra que Picabia no tenía –aparentemente– intenciones de establecer una comunicación cromática con el observador. Sin embargo, hay una intención de establecer un ritmo en el color que se hace palpable en la combinación de una gama de tonos ocres que dominan el esquema y que se mezclan con grises neutros que establecen cierto contraste.

Es esta una obra que nos puede mover a tener una sensación de excitación y algarabía, siempre y cuando nos sintamos identificados con los códigos que estableció el artista. Cuando Picabia la pintó, atravesaba por una fase de experimentación en la que buscaba definir un lenguaje abstracto, que consolidara un esquema visual que se inscribiese en una vanguardia, pero pronto abandonó estos experimentos y se sumergió en el dadá, que lo llevaría a ser uno de sus artistas más reconocidos.

Francis-Marie Martínez Picabia nació en París en 1879, proveniente de una familia cubana de raíces gallegas. Su padre era diplomático y esta posición le permitió darle una magnífica formación a Francis, quien se decantó por las expresiones artísticas desde muy joven. Estudió en la École des Beaux-Arts y en la Escuela de Artes Decorativas de París, donde recibió una fuerte influencia del impresionismo y el posimpresionismo. Muy pronto se vinculó a las vanguardias, en especial al cubismo y empezó a experimentar dentro de sus esquemas. Más tarde conoció a Marcel Duchamp. En 1913 viajó a Nueva York para darse a conocer como artista de vanguardia y estuvo allí hasta 1916, año en el que se marchó a Barcelona, donde siguió trabajando sobre sus propias tendencias. En 1917 volvió a París donde conoció a Tristan Tzara y un buen grupo de los artistas dadá y se sumergió de lleno en este movimiento participando en sus múltiples expresiones, muchas de ellas escandalosas para la sociedad de su tiempo. Unos años más tarde, se vio influenciado por el incipiente surrealismo, aunque nunca llegó a participar de lleno en este movimiento comandado por André Breton. A partir de 1924 se moderaron sus tendencias nihilistas y volvió a experimentar con un arte más tradicional y figurativo en el que destacó realizando gran cantidad de exposiciones en Europa y los Estados Unidos. Trabajando en sus propios y originales conceptos artísticos desarrolló el resto de su carrera residiendo en París, donde murió en 1953.

Juan Gris, «Mujer sentada». Óleo sobre lienzo, 1917

Julián González Gómez

Los primeros pasos del cubismo los dieron Picasso y Braque a partir de 1908 en que comenzaron a investigar sobre el desarrollo de la descripción en diversos planos de un objeto representado sobre la tela. Esta búsqueda empezó a rendir sus frutos un poco después cuando el estilo y su radical forma de presentar las formas se empezaron a plasmar de tal manera que se rompía toda representación naturalista y perspectiva por primera vez desde el Renacimiento. La búsqueda los llevó a una técnica casi monocroma en la cual se podían ver los diversos planos que daban la idea general de lo que se estaba representando, acercándose al objeto y reduciéndolo a su geometría más básica, además mediante la descomposición de esa geometría presentar el esbozo más simplificado y estilizado que se había logrado hasta entonces.

Los primeros pasos del cubismo los dieron Picasso y Braque a partir de 1908 en que comenzaron a investigar sobre el desarrollo de la descripción en diversos planos de un objeto representado sobre la tela. Esta búsqueda empezó a rendir sus frutos un poco después cuando el estilo y su radical forma de presentar las formas se empezaron a plasmar de tal manera que se rompía toda representación naturalista y perspectiva por primera vez desde el Renacimiento. La búsqueda los llevó a una técnica casi monocroma en la cual se podían ver los diversos planos que daban la idea general de lo que se estaba representando, acercándose al objeto y reduciéndolo a su geometría más básica, además mediante la descomposición de esa geometría presentar el esbozo más simplificado y estilizado que se había logrado hasta entonces.

De esa manera surgió el llamado cubismo analítico que fue visto en sus inicios con bastante reserva aún entre los artistas de vanguardia. Sin embargo poco a poco se fue afianzando y sus principios radicales empezaron a ser aceptados y adoptados por otros artistas. Pero la excesiva estilización y fragmentación del cubismo analítico llevó a Picasso y Braque a una trampa: llevados a su última consecuencia estos principios estaban llevando a un arte abstracto en el cual ya no se podía visualizar lo representado y por ello no se le podía identificar. Los dos pintores no quisieron dejar de representar los objetos de una forma reconocible y entonces se generó una revisión de los principios del cubismo en la cual la representación necesariamente tenía que representar los objetos para su identificación y para esto se simplificó la descomposición en las diversas facetas del objeto de una forma más simple. El color adquirió un nuevo protagonismo así como la aplicación de diversos materiales con lo cual se creó el llamado collage. En esta fase del cubismo es cuando hace su aparición Juan Gris como uno de los más destacados artistas de este movimiento.

En el cuadro que aquí presentamos aparece la figura altamente estilizada de una mujer, la cual se puede reconocer por los elementos geométricos que componen su cabeza y su cuerpo. Su posición es sentada sobre una silla que también podemos reconocer. La descomposición de los planos está organizada de tal forma que corresponden con la estilización de la figura sin perder su carácter esencial. Algunas de las partes están dibujadas con líneas blancas que se destacan sobre todo con el azul de la blusa, mientras que las zonas pintadas de negro muestran variantes de dibujos en curvas que contrastan con los diseños rectilíneos que dominan la composición. Las diferencias entre figura y fondo se diluyen gracias a la descomposición en diversos planos que se adelantan o retrasan de acuerdo al patrón establecido previamente por el artista. A diferencia de otros cuadros de Gris, aquí la coloración no es variada e intensa sino que se limita a una gama de grises, el negro, un plano amarillo en el fondo, blancos y sobre todos destaca el azul antes mencionado. El efecto es discreto y lo que se pierde en expresividad del color se gana en la buena combinación del diseño de los distintos planos creando un lenguaje claro y directo.

Falta en este cuadro el collage típico en la obra de Gris pero aún así el efecto final resulta de gran atractivo visual. Algunos críticos han aseverado que la pintura de Gris carece de profundidad conceptual y constituye sobre todo un arte decorativo. Pero ante esto hay que decir que en general el cubismo sintético no buscaba comunicar nada más que lo que se presentaba tal y como se puede ver descompuesto en un número determinado de planos que se relacionan entre sí dando al final un resultado de fácil identificación del objeto representado.

Juan Gris, que era su seudónimo, nació en Madrid en 1880 y recibió el nombre de José Victoriano González-Pérez. El Madrid que vio nacer a este artista era por esa época conservador y poco permeable a las vanguardias. Gris pronto se aficionó al dibujo y entre 1904 y 1906 estudió en la Escuela de Artes y Manufacturas de Madrid y en el estudio de un pintor local, de nombre José Moreno Carbonero. Trabajó como ilustrador en diversas publicaciones y también se dedicó a diseñar las portadas de varios libros en un estilo modernista. Para evitar el servicio militar se marchó a París en 1906 donde se empezó a relacionar con diversos artistas, entre ellos Picasso y Braque. Por esa época sobrevivía como dibujante trabajando para diversas publicaciones.

En 1910 inició su obra cubista bajo la influencia de Picasso y en 1912 presentó varias de sus obras en el Salón de los Independientes de París obteniendo un relativo éxito. Un año más tarde empezó a trabajar con la técnica de pegar diferentes papeles a la tela con lo cual innovó al cubismo, por esa época ya definitivamente sintético. Mientras que otros artistas abandonaban la vanguardia cubista, entre ellos Picasso, Gris se mantuvo fiel a este estilo creando cada vez más obras con un especial sentido colorístico. Nunca obtuvo grandes reconocimientos y sus pinturas pasaron discretamente por los salones y la crítica. De hecho la obra de Gris pasó desapercibida y subestimada durante muchos años hasta que hace un tiempo relativamente corto se empezó a valorar y exponer en algunos de los museos más importantes del mundo. Falleció a los cuarenta y siete años en Boulogne-sur-Seine, Francia.

Wilfredo Lam, La selva. Guache sobre papel montado en tela, 1943

Julián González Gómez

Un amigo mío decía que los europeos inventaron el surrealismo para representar un mundo que a la mayoría de ellos le resultaba exótico y ajeno, pero los latinoamericanos ya tenían el surrealismo incorporado a su cultura desde tiempos ancestrales. Nadie mejor que Wilfredo Lam para demostrar esa afirmación, ya que su pintura se nutría de los elementos mágicos y sincréticos de las distintas civilizaciones que se han manifestado en nuestros países a lo largo de su historia. En el ámbito europeo, Lam fue identificado siempre con el surrealismo por su temática, inspirada en sus ancestros de origen africano que habían sido trasplantados a su natal Cuba desde los tiempos de la colonia, junto a las tradiciones indígenas casi extinguidas. Su obra se enmarca en los ritos de la santería, el cristianismo, el ancestro indio y el paisaje.

Un amigo mío decía que los europeos inventaron el surrealismo para representar un mundo que a la mayoría de ellos le resultaba exótico y ajeno, pero los latinoamericanos ya tenían el surrealismo incorporado a su cultura desde tiempos ancestrales. Nadie mejor que Wilfredo Lam para demostrar esa afirmación, ya que su pintura se nutría de los elementos mágicos y sincréticos de las distintas civilizaciones que se han manifestado en nuestros países a lo largo de su historia. En el ámbito europeo, Lam fue identificado siempre con el surrealismo por su temática, inspirada en sus ancestros de origen africano que habían sido trasplantados a su natal Cuba desde los tiempos de la colonia, junto a las tradiciones indígenas casi extinguidas. Su obra se enmarca en los ritos de la santería, el cristianismo, el ancestro indio y el paisaje.

En La selva apreciamos un conjunto de varias figuras alargadas y muy estilizadas ataviadas con máscaras africanas y tocados indios realizando un rito mágico-religioso, en medio de un paisaje mixto en el que hay una parte de la profusa vegetación propia del entorno selvático y una sección de una plantación de caña de azúcar, cultivo al que siempre estuvieron asociadas las labores de los esclavos africanos. En este entorno asfixiante de profusa vegetación, las figuras se muestran representadas como parte misma del ambiente, con formas y colores semejantes a los vegetales, pero también representando algunos de los animales que habitan ahí, los cuales se mimetizan con humanos y plantas. Resaltan las máscaras de terráqueos y a la vez fantásticos diseños con las que están ataviados los personajes semidesnudos que realizan una danza muy simple de movimientos verticales al compás de sonajas y otros instrumentos de percusión. Una fogata que no se ve en el cuadro ilumina la escena, que se está realizando de noche, lejos de las miradas vigilantes de los amos blancos, dueños de la plantación. El seno de la mujer de la derecha pende como una gruesa hoja, asimilándose a las plantas que la rodean, mientras que la figura de la izquierda levanta su pierna hacia arriba, como un tallo, en un movimiento acompasado. Las dos figuras centrales nos miran fijamente como invitándonos a unirnos al rito, mientras que del denso fondo surgen manos y pies, como si las plantas también participaran en él.

El colorido presenta un contraste entre tonos cálidos y fríos, destacando el azul y el azul verdoso entre los primeros y los rojos, naranjas y amarillos en los segundos. Estos tonos cálidos, producto de la iluminación que da el fuego, representan junto a los tonos fríos de la vegetación la simbiosis entre la ceremonia, los seres humanos y la naturaleza. El conjunto entonces, se enmarca en un único contexto en el cual las partes no están separadas entre sí, sino que forman una unidad conceptual y armónica que nos hace ver que el rito, que algunos llamarían salvaje y primitivo, proviene de la naturaleza y es parte de ella.

La influencia de Picasso en los cuadros de Lam es innegable, sobre todo porque el artista cubano, recién llegado a París a finales de la década de 1930, fue acogido por el pintor malagueño como su protegido y en cierta forma como su discípulo. Esta influencia siempre estuvo presente en su obra, hasta el final de su carrera, y por ello muchas de sus formas se identifican con el cubismo.

Wilfredo Lam nació en Sagua La Grande, Cuba, en 1902. Era el octavo hijo de un emigrante de origen chino y su madre era una mestiza que tenía ancestros españoles y africanos. La región de Sagua es sumamente frondosa y Lam, criado en medio de este entorno, se vio toda su vida influenciado por sus misterios y costumbres. En 1916 se traslada con su familia a La Habana, donde se inscribió en la Academia de San Alejandro para estudiar pintura y escultura. En 1923 recibió una beca de la municipalidad de Sagua la Grande para estudiar pintura en Europa. Ese mismo año se fue a España y en ese país permaneció por los siguientes 14 años. Su estancia española le permitió estudiar a los maestros de la antigüedad y también las nuevas corrientes vanguardistas que tenían su centro en París. En 1931 mueren su mujer y su hijo por la tuberculosis y su dolor se expresó por medio de una serie de cuadros de madres e hijos con los que ganó notoriedad en los círculos artísticos. Al estallar la guerra civil se unió al bando republicano y dibujó diversos carteles antifascistas y se encargó de la dirección de una fábrica de municiones. En 1938, ante la inminente derrota de la República se marchó a París donde entabló una serie de relaciones cercanas con diversos artistas vanguardistas, especialmente con Picasso, quien le presentó al propietario de la galería Pierre, donde realizó su primera exposición individual en 1939. Durante esos años, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Lam se relacionó especialmente con el grupo de los surrealistas encabezados por André Breton, con quienes empezó a desarrollar su propia versión del surrealismo inspirada en la cultura de su Cuba natal.

En 1941 abandonó Francia y regresó a su país donde retomó el estudio de los ritos ancestrales de los afrocubanos e indios para incorporarlos a su arte. Durante esos años viajó a otros países latinoamericanos como Haití, Colombia, Venezuela y Brasil donde se apuntaló su conocimiento y su afirmación por las culturas afroamericanas. También por esa época realizó varias exposiciones en los Estados Unidos, donde el cuadro que aquí se presenta: La jungla, causó un fuerte impacto y hasta escándalo. En 1947 se marchó a Nueva York, donde se reencontró con algunos de sus colegas de Francia. En estos años su trayectoria internacional se consolidó gracias a diversas exposiciones y publicaciones de su obra. En 1952 se instaló de nuevo en París, donde trabajó en estrecha colaboración con algunos de los movimientos artísticos de la postguerra, viajando a distintos países, especialmente a Italia donde abrió un estudio en Albissola. Durante los años sesenta del siglo pasado recibió numerosas distinciones, entre ellas el Premio Internacional Guggenheim. Su carrera desde entonces lo proyectó como uno de los artistas más renombrados a nivel mundial. Falleció en París en 1982 y fue enterrado en su ciudad natal, Sagua la Grande.

Alexander Archipenko, «Mujer peinándose». Bronce, 1914

Julián González Gómez

En una postura tradicional en contraposto, con la cadera derecha más elevada y la pierna rígida e inclinada hacia adentro para hacer coincidir su pie con el centro de gravedad de la figura y la izquierda flexionándose, esta mujer está peinándose con su brazo derecho encima de su cabeza. Las formas, sensuales y armónicas que se enfatizan por la postura, son de una gran tersura que se puede notar no solo en su piel, sino además en la delicadeza del modelado.

En una postura tradicional en contraposto, con la cadera derecha más elevada y la pierna rígida e inclinada hacia adentro para hacer coincidir su pie con el centro de gravedad de la figura y la izquierda flexionándose, esta mujer está peinándose con su brazo derecho encima de su cabeza. Las formas, sensuales y armónicas que se enfatizan por la postura, son de una gran tersura que se puede notar no solo en su piel, sino además en la delicadeza del modelado.

Una lectura con más profundidad nos hace ver que la cara y el busto de la mujer están vacíos. Este vaciado no es accidental, sino que es el resultado de una concepción espacial en la cual las formas negativas se integran con las positivas, determinando un variado lenguaje plástico que el autor realizó gracias a la influencia del cubismo. De esta manera solo se sugieren los elementos anatómicos, dejando al observador la tarea de completarlos mediante la imaginación o la experiencia en una suerte de arte no totalmente contemplativo y por lo mismo pasivo, sino al contrario, haciendo al que lo observa un sujeto activo en la construcción de la obra. En el mismo sentido se puede notar el contraste entre las líneas curvas de los muslos y el vientre con las pantorrillas y pies, que están realizados en un lenguaje con base en líneas más rígidas. Otro contraste se establece a través de las formas cóncavas del pecho en negativo con las formas convexas del vientre y el hombro. Por lo demás, la plástica de esta escultura denota una combinación entre un lenguaje clásico, resaltado sobre todo por medio de la postura y una concepción vanguardista en torno a la síntesis de las formas.

La sugerencia de Archipenko es entonces la de unificar los elementos tradicionales de la escultura que han sido heredados desde fuentes tan antiguas como Fidias o Praxíteles con las nuevas ideas vigentes en su tiempo relativas al extracto sintético de la geometría de la forma. En cierto modo se podría decir que en esta obra el autor buscó plasmar las grandes corrientes del arte europeo de una manera experimental por medio de un lenguaje no totalmente rompedor, quizá aquietando para sí mismo el llamado de la vanguardia que pedía una ruptura completa con el pasado. Por lo mismo, no se puede afirmar que esta escultura es cubista en el sentido cabal del término. En realidad por su naturaleza misma es inclasificable.

Sin embargo, a pesar de su compromiso solo relativo con cualquiera de las dos fuentes de las que bebe, esta obra, así como muchas más de Archipenko, ejerció una notable influencia en artistas de generaciones posteriores como Henry Moore o Eduardo Chillida.

Alexander Archipenko nació en Kiev, Ucrania en 1887, que por entonces era parte del imperio ruso. En 1902 se matriculó en una escuela de pintura de su ciudad natal, en la que estuvo formándose hasta 1905. Posteriormente se convirtió en estudiante de un escultor local y en 1906, realizó su primera exposición junto a otros jóvenes artistas. En ese mismo año viajó a Moscú donde participó en otras exposiciones colectivas. La formación de Archipenko en esta época estaba basada en las rígidas normas del academicismo, por lo que sus obras estaban realizadas bajo esa óptica. Sin embargo, todo cambió cuando en 1908 se trasladó a París.

Desde su llegada a la capital francesa Archipenko se empezó a relacionar con otros jóvenes artistas que también trataban de abrirse campo. Entre ellos estaban Picasso y Braque, que iniciaron el cubismo por esa época y con los cuales se relacionó de muy cerca desde el principio de este movimiento. Decididamente incursionó en el ámbito de esa vanguardia y se convirtió en su principal escultor, dándose a conocer en los medios artísticos de la ciudad. Archipenko introdujo varios materiales no tradicionales en su obra como el alambre, las planchas de metal, el cristal y el hule. También introdujo el uso del color en su escultura, experimentando con diversas policromías, aplicando pigmentos de colores primarios sobre las superficies. Pero lo más notable es la interacción entre volumen y espacio en sus obras como resultado de la búsqueda de contrastes espaciales propia del cubismo.

En 1909 se trasladó a vivir en la colonia de La Ruche junto a otros artistas emigrados de Rusia, donde siguió experimentando con el cubismo, pero variando sus normas para adaptarlas a su gusto, decididamente más tradicional. En esa colonia vivió hasta 1914. Su primera exposición individual la realizó dos años antes en el Museo Folkwang de Hagen, época en la que también abrió su propia escuela de escultura donde enseñaba las técnicas de este arte a jóvenes aprendices.

En 1913 sus obras aparecieron en el Armory Show de Nueva York y en 1914, ante el estallido de la guerra, se trasladó a Niza desvinculándose así de los cubistas, aunque sin abandonar totalmente sus principios. Tras la guerra se mudó a Berlín donde abrió una nueva academia de arte y finalmente se marchó en 1923 a Estados Unidos donde continuó su labor docente y artística con gran éxito y reconocimientos internacionales, hasta su fallecimiento en 1964. Su legado abrió las puertas de las vanguardias en ese país y dio la oportunidad a muchos artistas de conocer y experimentar con las técnicas que desarrolló a lo largo de su larga carrera.

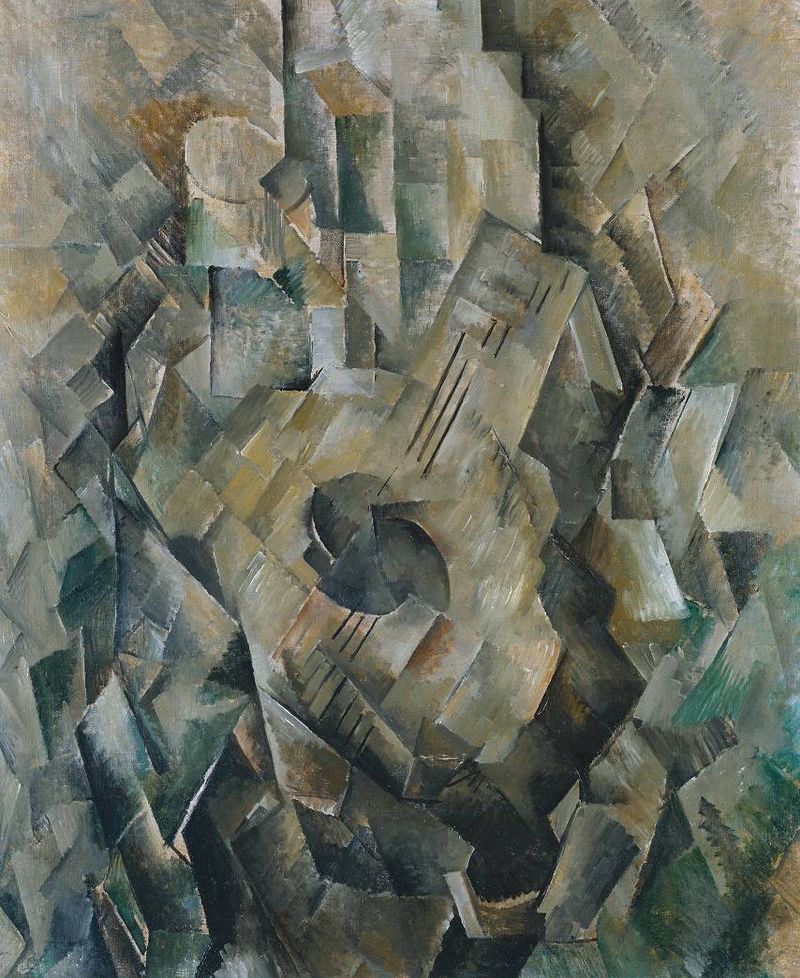

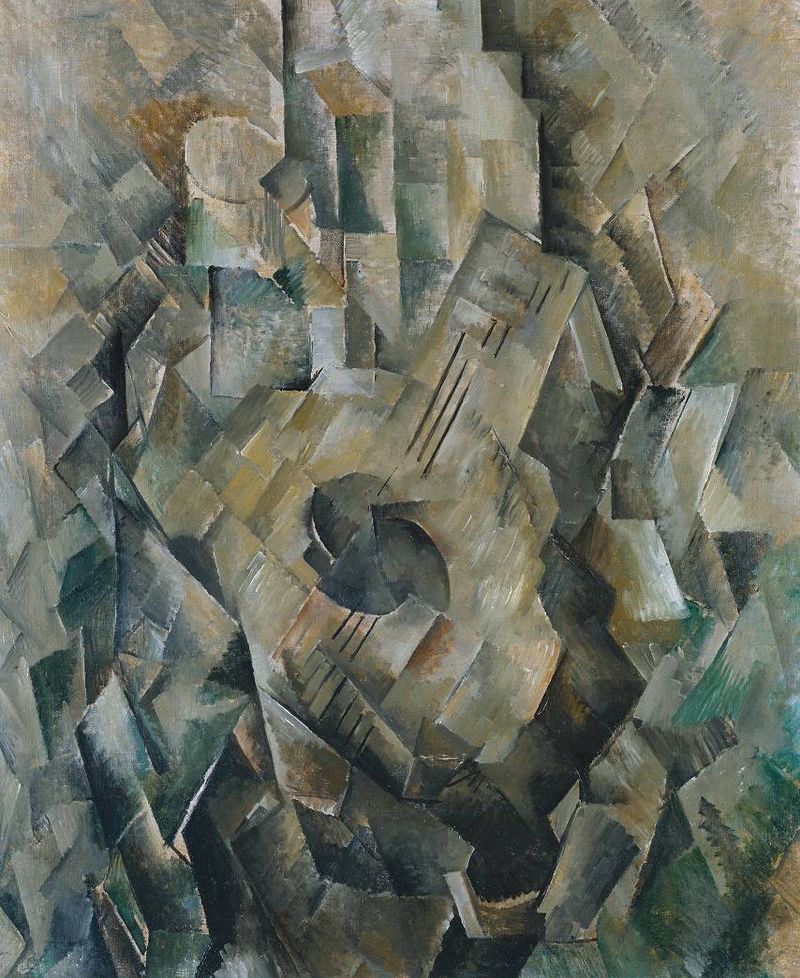

Georges Braque, “Guitarra”. Óleo sobre tela, 1910

Julián González Gómez

El cubismo rompió con todos los esquemas de la representación a base de la perspectiva que habían sido establecidos desde el Renacimiento y eran considerados, hasta su advenimiento, como inamovibles en el ámbito de la pintura y la escultura. Georges Braque y Pablo Picasso fueron los iniciadores de esta revolución en el arte, que causó escándalo y repudio entre los “entendidos” y también entre el público en general. No puedo dejar de sentir cierto placer morboso al imaginar la indignación de aquellos emperifollados caballeros y los gestos de las damas del mejor gusto ante la visión de las pinturas de estos artistas, colgadas de la pared como si se tratase de obras de arte, que para ellos no lo eran. Aquellos cultores de la belleza y el bien hacer, inmersos en un ámbito en el que la presencia del academicismo más anquilosado era la única vía para expresar la realidad del arte, primero se mofaron y después se indignaron con estas muestras de barbarie, fruto de mentes y espíritus salvajes que no hallaban otra manera de vomitar su incivilizada condición. Lo mejor del caso es que todavía hoy, a más de cien años de aquellos sucesos, aún hay por ahí algunos dinosaurios que no entienden, o tal vez no quieren entender, que el arte evoluciona al igual que lo hace la sociedad y la cultura y que, por lo menos en lo que se refiere al quehacer artístico, la norma y la academia enquistan y fosilizan la creatividad y a la larga la aniquilan.

El cubismo rompió con todos los esquemas de la representación a base de la perspectiva que habían sido establecidos desde el Renacimiento y eran considerados, hasta su advenimiento, como inamovibles en el ámbito de la pintura y la escultura. Georges Braque y Pablo Picasso fueron los iniciadores de esta revolución en el arte, que causó escándalo y repudio entre los “entendidos” y también entre el público en general. No puedo dejar de sentir cierto placer morboso al imaginar la indignación de aquellos emperifollados caballeros y los gestos de las damas del mejor gusto ante la visión de las pinturas de estos artistas, colgadas de la pared como si se tratase de obras de arte, que para ellos no lo eran. Aquellos cultores de la belleza y el bien hacer, inmersos en un ámbito en el que la presencia del academicismo más anquilosado era la única vía para expresar la realidad del arte, primero se mofaron y después se indignaron con estas muestras de barbarie, fruto de mentes y espíritus salvajes que no hallaban otra manera de vomitar su incivilizada condición. Lo mejor del caso es que todavía hoy, a más de cien años de aquellos sucesos, aún hay por ahí algunos dinosaurios que no entienden, o tal vez no quieren entender, que el arte evoluciona al igual que lo hace la sociedad y la cultura y que, por lo menos en lo que se refiere al quehacer artístico, la norma y la academia enquistan y fosilizan la creatividad y a la larga la aniquilan.

El cubismo, al igual que muchas otras vanguardias, nació entre un grupo de gente que era considerada como “marginal”, personajes oscuros y execrables de la sociedad. Bohemios echados a la perdición, borrachos y drogadictos, incapaces de trabajar con la corrección debida y con una técnica depurada. Tan solo fueron aplaudidos y apoyados por algunos personajes que eran también severos críticos de la sociedad, entre los que se encontraban otros artistas, poetas, escritores y unos cuantos marchantes de arte que pudieron sustentarlos mientras realizaban sus experimentos. Los críticos decían que por no poder pintar “bien”, solo eran capaces de realizar estos garabatos que no contenían ningún mensaje artístico. Sin embargo, tanto Picasso como Braque recibieron una educación artística de la mejor clase que se podía recibir por esos tiempos en las escuelas de Bellas Artes, entonces, ¿cómo es posible que, con los conocimientos y técnicas que habían aprendido y demostrado su dominio, se expresaran de esta manera tan poco ortodoxa que negaba todo lo que supuestamente habían asimilado?

La respuesta quizás haya que expresarla por medio de la famosa frase de Picasso: “Todo acto de creación es en primer lugar un acto de destrucción”, en la cual señala sin ambages que para crear algo que sea realmente nuevo es necesario deshacerse de todo aquello que le antecedió, es decir, destruir aquello que ate o ligue al creador a un pasado que ya no existe. En cierta forma, podríamos decir en contra de esta frase que todo creador se apoya en lo que ya ha acumulado, pero hay que señalar que la frase fue dicha en un contexto en el cual los artistas construían sus ejecuciones en torno a la impuesta escuela academicista, que veneraba la tradición por sobre cualquier otro elemento.

También podemos decir que para hacer cubismo, Picasso y Braque utilizaron como medio una especie de destrucción de la figura, para dividirla en diferentes partes y luego agruparlas en una amalgama creada a partir de sus propios elementos conjuntados en una nueva sintaxis. El problema que se plantearon estos artistas partió del hecho que la perspectiva no permitía poder visualizar completamente a la figura real con todos sus elementos, sino solo aquellos que eran visibles desde un determinado punto de vista y había que buscar una manera de poder representar la figura tal cual era, con todos sus planos visibles. El ojo humano no ve en perspectiva y para poder visualizar completamente un objeto o un paisaje, hay que moverse y así poder ver todas sus partes, con lo cual se completa la precepción. En el cubismo, para facilitar la descomposición del todo, se reducen sus formas a los elementos geométricos más simples y luego se descomponen para después recomponerlos y así tener una visión completa. Los cubistas partieron de las experiencias de Cézanne, quien en su última etapa empezó a sintetizar las formas, reconstruyéndolas por medio de las figuras geométricas, pero nunca llegó a descomponerlas.

Braque le debió su fama inicial a sus experiencias cubistas, que realizó junto a Picasso entre 1908 y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Nació en Argenteuil-sur-Seine, Francia, en 1882, en una familia de artesanos. Su infancia la pasó en la ciudad portuaria de Le Havre, donde estudió en su Escuela de Bellas Artes desde 1897 hasta 1899. En 1900 se trasladó a París para seguir estudiando arte y se inscribió en la Academia Humbert, para pasar después a la prestigiosa Academia de Bellas Artes de la capital francesa. En 1905 asistió a la exposición de los fauvistas, sintiéndose atraído por este movimiento, dentro del cual empezó a pintar. Posteriormente, en 1907, conoció a Picasso y desde entonces se entabló una amistad y una colaboración que han sido de las más importantes en lo que se refiere al ámbito del arte moderno y las vanguardias. Por esa época, Picasso acababa de pintar Las señoritas de Aviñón, cuadro que marca un punto de inflexión en el arte moderno. Braque se sumerge en este nuevo lenguaje y trabaja junto a Picasso en la creación del cubismo, desarrollando una pintura en la cual es muy difícil diferenciar las creaciones de uno o el otro. Como la experimentación era la norma para estos artistas, Braque empezó en determinado momento a aplicar diversos materiales en sus obras y con ello creó el collage, utilizando diversos tipos de papel o de tapices, creando novedosos efectos y texturas. En 1912 hizo una incursión en el mundo de la tridimensionalidad, desarrollando diversas esculturas en papel.

En 1914 fue movilizado al frente de batalla y fue gravemente herido al año siguiente, regresando a París para pasar su convalecencia. No fue sino hasta 1917 cuando empezó de nuevo a pintar, pero en esta época el cubismo ya era historia. Aun así, el desarrollo de su obra estuvo fijado por la síntesis cubista, dedicándose sobre todo a pintar naturalezas muertas. Posteriormente su obra se fue haciendo menos geométrica y más cargada de lírica, aunque siempre impregnada de una gran austeridad formal y cromática. En 1961 el Museo del Louvre organizó una exposición retrospectiva de su trabajo, convirtiéndose así en el primer pintor vivo cuya obra se exhibió en el famoso museo. Murió en París en 1963, a los 81 años.

Esta obra, llamada “Guitarra” pertenece a su período de intensa experimentación en el cubismo, en los años que trabajó junto a Picasso. El instrumento musical está claramente sugerido a pesar de la gran cantidad de quiebres a los que ha sido sometido por el pintor. Figura y fondo se ligan, creando una totalidad cerrada en sí misma en la cual parece como si la forma se estuviese desintegrando en el espacio. Los colores son a la usanza de esta época, la del cubismo analítico, dominando los tonos pardos y grises para resaltar ante todo las formas del objeto representado, sin ninguna distracción cromática que impregne con ningún tipo de atmósfera el objeto en sí. En el cubismo analítico el color solo juega un papel secundario y la descomposición se llevó hasta sus límites más extremos, de manera que los objetos representados fueran descompuestos, pero sin perder la figuración porque de lo contrario se hubiesen convertido en representaciones abstractas. En algún momento, quizás entre 1909 y 1910, Picasso y Braque se dieron cuenta de que esta descomposición llevaba necesariamente hacia la abstracción y no querían esto. Para ellos la representación no debería prescindir de las cualidades visuales de lo representado, así que hubo que empezar a investigar en otros aspectos, lo que llevaría al cubismo sintético, en el cual los collages de Braque jugaron un papel esencial.