Samarcanda de Amin Maalouf

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.

El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.

Ahora bien, ya todos sabemos hasta el cansancio que la Real Academia Sueca que anualmente entrega dicho premio, ha cometido innumerables errores más de tinte político, que, de criterio estrictamente literario, que vienen a opacar su desempeño. Sin el fuerte componente ideológico, no se comprende que se le haya concedido dicho premio, el máximo de las letras humanas, a un autor tan intrascendente como Darío Fo; su premio fue más un reconocimiento a su constancia como militante histórico del Partido Comunista Italiano que un reconocimiento al valor literario y aporte artístico de sus obras teatrales.

¿Sueno radical, puedo equivocarme? Sin duda, lector, pero estas aventuradas expresiones ayudan a entender un mundo tan confuso que otorga dicho premio a autores como Joseph Brodsky, pero se lo negó en su momento al monumental Jorge Luis Borges. Afortunadamente, los aciertos han sido más, pues podemos aplaudir con toda justicia el premio dado a Camus, Soljenitsin, Neruda, Mistral y Miguel Ángel Asturias.

Ha habido también otros incidentes. Unos vergonzosos, como en el que se le concedió el galardón al escritor ruso Boris Pasternak, y el gobierno soviético lo obligó a rechazarlo; o bien uno mucho más, como el que protagonizó el archiconocido filósofo Jean-Paul Sartre, que se dio el tupé (como decía mi abuelita) de rechazar el premio, pero exigió el estipendio monetario que acompaña a la medalla, a lo que la Academia Sueca, con toda justicia, se negó a entregar.

-II-

Me he propuesto en estos textos nunca ser un spoiler. Por eso prometo siempre detenerme cada vez que los dedos quieren cometer alguna imprudencia y ahondar mediante su control del teclado en las tramas de los libros que comentamos. Hecha esta advertencia, podemos asegurar que cualquier libro que empiece así, merece ser leído de cabo a rabo:

“En el fondo del Atlántico hay un libro. Yo voy a contar su historia. Quizás conozcan su desenlace, ya que en sus tiempos los periódicos lo refirieron y luego algunas obras lo citaron: cuando el Titanic naufragó durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912, mar adentro a la altura de Terranova, la más prestigiosa de las víctimas era un libro, un ejemplar único de los Ruba’iyyat de Omar Jayyám, sabio persa, poeta, astrónomo…”.

Así arranca una de las novelas más hermosas y fascinantes que haya tenido la oportunidad de leer este devorador de libros que escribe para ustedes. Samarcanda, una de las exóticas paradas de la ruta de la seda, famosa por albergar el mausoleo de Tamerlán, quien desde sus cúpulas turquesa cuenta la leyenda, convertido en fantasma atisba el horizonte, esperando la resurrección de los muertos, para recuperar la vasta extensión de sus conquistas. Esta ciudad será el escenario de la mitad del relato, en el que veremos pasearse al poeta Omar Jayyam, la oscura secta de los asesinos y otros personajes fascinantes que se pasean por los siglos XI y XII y la otra mitad nos traslada a la Persia que recién arriba al siglo XX, y nos sumerge en intrigas políticas y la injerencia de los imperios occidentales en el Oriente Medio.

Maalouf ha sido constante en sus temáticas durante su carrera literaria[1]. Las escalas de Levante y Los desorientados, por ejemplo, arrancan en la Beirut de su infancia; en su primera novela, por ejemplo, León el africano, uno de los protagonistas más importantes es la ciudad de Timbuctú; en El viaje de Baldassarre, el protagonista es un libro, presumiblemente escrito por el diablo. Leer a Maalouf es entonces un viaje sugerente a un mundo que funciona como bisagra; sus libros son un péndulo que va de la visión del mundo de occidente, hacia la visión del mundo de oriente. El mejor ejemplo sería su bien terminado trabajo, Las cruzadas vistas por los árabes, que resulta en un ejercicio aleccionador de esta posición dual, además de estar bellamente escrito, que se complementa de buena manera con un pequeño volumen, Identidades asesinas, en donde critica la locura de los crímenes cometidos en nombre de la religión o por razones étnicas o culturales.

Escribir más acerca de la novela sería arruinar su magia, que arranca desde la primera línea de su primera página, por eso quizá convenga más, con miras a convencer al lector, hablar de Maalouf, su autor o de Omar Jayyám, el sujeto literario alrededor del cual construye su magistral novela. Como de Maalouf ya hemos apuntado alguna que otra cosa, quisiera dar paso a la voz de Omar Jayyam[2], como la más contundente invitación a visitar no solo las páginas de Samarcanda, sino cualquiera de sus novelas, todas de alta calidad literaria, de la que se obtendrá no solo horas de plácida lectura, sino un cúmulo de conocimientos sobre ese mundo árabe tan hermoso como ajeno para nosotros los americanos.

Dejo entonces la palabra a Jayyam y sus Rubaiyat, versos que también son personajes centrales del hermoso libro que apenas nos hemos atrevido a entrever:

LXXX

Tal aroma de vino emanará de mi tumba, que los transeúntes se embriagarán. Tal serenidad rodeará mi fosa, que los amantes no se podrán dejar.

XCIV

Brilla la luna del Ramadán. Mañana el sol inundará de luz una ciudad silenciosa. Dormirán los vinos y las jóvenes doncellas en la sombra de los bosques.

CXV

La bóveda celeste bajo la cual vagamos, es la linterna mágica lo que el sol a la lámpara. Y el mundo es el telón donde vacilan nuestras imágenes.[3]

Maalouf es, en suma, uno de los últimos escritores universales que lo mismo pueden hablar con toda propiedad de una caravana de camellos siguiendo los contornos del río Níger, como de un grupo de amigos que coinciden en pleno siglo XXI en un bar de Beirut de la posguerra o bien que ahonda en sus orígenes familiares hasta encontrar una raíz profunda en Cuba. Es un autor de una obra intimista, de un ritmo literario que atrapa desde las primeras palabras y que nos permite explorar mundos remotos tanto en el tiempo como en la geografía. Para mí, tan ajeno a las afirmaciones totalizantes, puedo sugerir que Maalouf es de los pocos escritores que no puede faltar en una biblioteca que se precie de cubrir lo mejor de la literatura.

[1] Su última obra publicada en español Un sillón que mira al Sena, es una larga investigación sobre los personajes literarios que han ocupado el sillón 29 de la Academia Francesa, el cual Maalouf ocupa desde el año 2012 en reconocimiento por su obra y su incidencia en el diálogo de las culturas, árabe y occidental principalmente.

[2] Sobre Jayyam está disponible una hermosa biografía escrita por el especialista en literatura Medieval, Harold Lamb, editado en español por Sudamericana con titulo Omar Khayyam. Alianza Editorial cuenta en su catálogo una biografía de Gengis Khan del mismo autor.

[3] Según la versión inglesa de Francis Scott Fitzgerald.

Sobre lo que nosotros llamamos “Arte” y “Artista” (X)

Julián González Gómez

La antigua Grecia (Primera parte)

La civilización de la antigua Grecia produjo un sinnúmero de expresiones, fórmulas y pensamientos que son, junto a la tradición judeocristiana, la base fundamental de nuestra cultura en Occidente. A los antiguos griegos se les debe, entre otras cosas: el juicio y la expresión estética, la filosofía, el origen de la ciencia, la ética, la democracia como sistema político, la historia, etc.

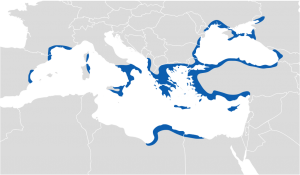

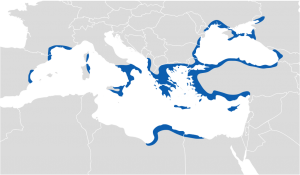

Mapa del mundo griego en el siglo VI a.C.

Todo ello se generó mediante diversos aportes que se concretaron a lo largo de los nueve o diez siglos que marcaron los devenires de su historia. La civilización antigua de Grecia empezó a tomar su forma característica desde el siglo IX a.C. aproximadamente, y perduró hasta su integración en el imperio romano. Pero su vigencia primordial nunca decayó y se manifestó en una continuidad que se extiende hasta el día de hoy. Uno de los aspectos más notables de esta civilización fue su originalidad, factor que quizás permitió en buena medida su importante desarrollo cultural. Esta originalidad, que diferenció a los griegos de otros pueblos, anteriores o contemporáneos a ellos, consiste en la consciencia de la autonomía individual y política, frente a la dominación de los monarcas, y los aspectos relacionados con el culto y la religión. Se podría decir que, en cierta forma, los antiguos griegos fueron el primer pueblo que pensó y actuó en términos de la libertad del individuo, en cuanto a ente autónomo y centro de sus propias decisiones éticas y morales. Por otra parte, y también relacionado con este aspecto, los antiguos griegos determinaron, y lo más importante, sistematizaron, las diferencias entre la razón y la emoción; la mente, el cuerpo y el espíritu; la consciencia del “yo” frente al mundo; el orden y el caos; el determinismo frente al libre albedrío y colocaron al hombre como protagonista y centro del mundo.

A pesar de estas conquistas, es erróneo idealizar a los antiguos griegos como un pueblo “superior” en lo relativo a sus alcances, comparándolos con otras civilizaciones como las de Mesopotamia, Egipto o la China antigua. Cada civilización tiene sus propias cualidades y particularidades, de acuerdo a los múltiples factores que las han definido. En realidad, aunque la presencia del pensamiento griego ha estado presente en la cultura europea y del Oriente Medio durante más de dos mil años, su ensalzamiento cultural se incrementó a partir de la Ilustración, en el siglo XVIII; período en el cual se “redescubrieron” sus tesoros artísticos, que habían estado ausentes del ámbito europeo durante siglos. En efecto, Grecia fue conocida desde los primeros siglos de nuestra era por la difusión de su pensamiento y su arte por parte de los romanos, quienes fueron en muchos sentidos sus herederos culturales. Luego, durante la Edad Media, la antigua Grecia permaneció oculta a los ojos de los europeos, a pesar de su notable presencia en el mundo del imperio bizantino. Con la conquista de Constantinopla en 1453 por parte de los turcos otomanos, acción que provocó el fin de ese imperio, Grecia quedó vedada a los extranjeros. No fue sino hasta mediados del siglo XVIII cuando se abrieron las fronteras y, por fin, los visitantes europeos pudieron contemplar y estudiar las antigüedades griegas en su propio lugar de origen.

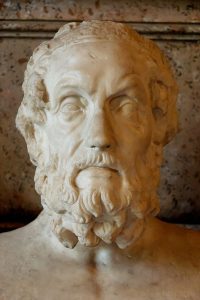

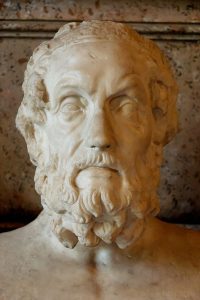

Busto de Homero, copia romana de un original helenístico.

Gracias a esa pervivencia cultural y también a los estudios realizados desde hace ya bastante tiempo, podemos conocer hoy la mayor parte de las características culturales de la Grecia antigua. Entre ellas, una muy importante, su lengua, que se sigue estudiando como materia destacada en gran cantidad de instituciones universitarias. Es por medio de esta lengua que los griegos se expresaron ampliamente en lo que se refiere a su pensamiento e idiosincrasia y ha sido el principal vehículo de la difusión de sus ideas. El griego ocupa un lugar importante dentro de la civilización occidental y la cristiandad, como lengua histórica. Los antiguos textos griegos fueron traducidos en Roma al latín y así fueron difundidos por todo el ámbito del imperio. En el Oriente del Mediterráneo, en Egipto y en Mesopotamia fue la lengua franca de gran cantidad de personas cultas de los distintos pueblos que recibieron su influencia, gracias a su difusión después de las conquistas de Alejandro Magno. En su versión koiné, derivada del dialecto ático, fueron escritos los evangelios en Judea y el Apocalipsis. Esta misma versión koiné se convirtió en la lengua oficial del imperio bizantino, utilizada tanto para los aspectos litúrgicos y religiosos, como para los edictos imperiales y la literatura profana.

La antigua civilización griega ocupó desde sus etapas más antiguas un territorio relativamente amplio, conformado por la península helénica, las islas del Mar Egeo y la zona costera de Asia Menor. Gracias a la fundación de gran cantidad de colonias, se extendió por el Mediterráneo, hasta llegar a España por el Oeste y hasta las cotas del Mar Negro hacia el Este. Posteriormente, a causa de las conquistas de Alejandro Magno (356- 323 a. C), su civilización se extendió por Asia, el Oriente Medio y Egipto, conformando por fin un imperio. Los griegos se organizaron políticamente bajo un sistema de ciudades-estado, llamadas Polis. Aunque eran políticamente independientes entre sí, los pueblos mantenían vínculos comunes que compartían, como la lengua, la cultura, la religión y la ideología. A los territorios que ocupaban los llamaban la Hélade, y ellos se identificaban a sí mismos como helenos. Su economía se basaba fundamentalmente en dos actividades: la agricultura y el comercio marítimo, del que llegaron a ser la potencia más importante del Mediterráneo oriental desde el siglo V a.C.

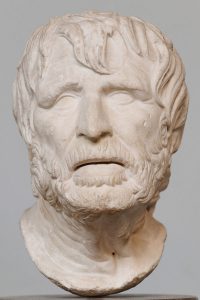

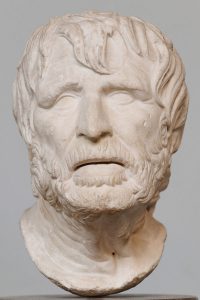

Su religión era politeísta, con múltiples dioses de diversa índole, creados a semejanza de los humanos, pero poseedores de la inmortalidad y de poderes especiales, los griegos los llamaban “Dioses Olímpicos”, ya que, según la tradición, residían en el Monte Olimpo, ubicado al Noroeste del territorio continental griego. Los dioses participaban activamente de las actividades de la vida de los seres humanos, favoreciendo o condenando las mismas, muchas veces de acuerdo a sus caprichos y vicisitudes. Mostraban muchas características humanas, tanto positivas, como negativas desde el punto de vista ético y moral y eso, como vamos a ver más adelante, determinó en gran parte el pensamiento y la idiosincrasia de los griegos. La mitología griega es muy rica en historias, pero no sólo trata sobre la vida de los dioses y héroes, sino también sobre la naturaleza y su creación, el significado de los cultos y prácticas rituales y las instituciones de carácter religioso en general. Conocemos esas historias gracias a los dos poetas más grandes de la antigüedad: Homero, autor de La Ilíada y La Odisea y Hesíodo, autor de la Teogonía, Los Trabajos y los días y El escudo de Heracles, entre otras obras. Los lugares en que se celebraban los cultos particulares a los dioses se consideraban los más importantes, no sólo dentro de las Polis, sino también en el ámbito general de la Hélade. Entre estos santuarios destacaban dos: Olimpia, donde se celebraban cada cuatro años los juegos en honor a Zeus, desde el año 776 a.C., fecha con la que se inició el calendario, y Delfos, lugar de peregrinación en honor a Apolo, donde la gente acudía a consultar el oráculo. Otros santuarios importantes fueron también Epidauro y Cos, una ciudad y una isla respectivamente, dedicadas al culto de Asclepios, donde la gente acudía para curarse de enfermedades. Otros santuarios estaban dedicados a los llamados Cultos Mistéricos u Orgiásticos, como los de Eleusis, en honor a Démeter; Erice, en honor a Afrodita y ubicada en Sicilia, y Pesinunte, en honor a Cibeles, ubicada en Anatolia. Gran parte de las más importantes expresiones artísticas de los griegos se desenvolvieron alrededor del ámbito religioso, y por ello vamos a hacer énfasis en él a lo largo de estos artículos dedicados al arte griego.

Busto de Hesíodo, copia romana de un original helenístico.

Aunque se han encontrado vestigios arqueológicos de diversas culturas prehistóricas que se asentaron en el territorio de Grecia, la historia de esta civilización ha sido dividida en varios períodos desde la Edad del Bronce, empezando por el de las culturas prehelénicas, como la cultura Minoica, la Cicládica y la Micénica. Los períodos helénicos propiamente dichos, se inician alrededor del siglo IX a.C. con el período llamado Arcaico (siglos IX al V a.C.), posteriormente el período Clásico (siglos V al III a.C.) y finalmente el período Helenístico (siglos III a.C. al I a.C.). Después de este artículo, donde se tocan brevemente algunos aspectos generales, los siguientes artículos estarán dedicados a las expresiones artísticas griegas, de acuerdo a esta cronología.

Imágenes para soñar

The Queen of the Desert. Werner Herzog

Rodrigo Fernández Ordóñez

Recién pasados los Premios Goya, ya se acercan los Premios Óscar, por lo que es un buen momento para recomendar las cintas que vale la pena ver, sean o no nominadas a los premios de la Academia, sean clásicos o nuevos lanzamientos. Empezamos con un largometraje con una fotografía impecable, de mucho presupuesto, pero con ciertos hoyuelos en el desarrollo de la historia que nos impiden conectar del todo con la protagonista.

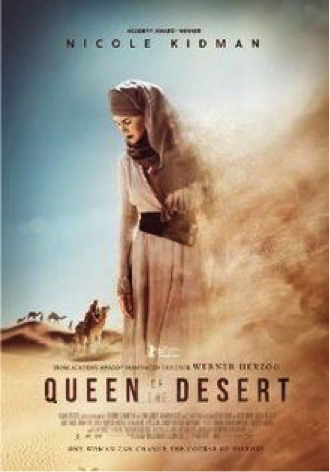

Cartel publicitario de la película dirigida por Werner Herzog y Nicole Kidman, como Gertrude Bell.

Escribo esto desde mi experiencia como espectador de la cinta. No he investigado acerca de las reacciones que la película causó en la llamada “crítica especializada”, para no recaer en lugares comunes, y para no contaminar mi propia impresión. La película contaba con todos los elementos para atrapar al espectador con una maravillosa historia de aventuras e intrigas políticas, como la historia con la que nos deleitó Anthony Minghella en su fantástica El paciente inglés, en la que Ralph Fiennes, encarna a otro aventurero enamorado del desierto y también miembro de la Real Sociedad Geográfica, conde Lazslo de Almasy. El primer problema que plantea la historia de Gertrude Bell, es cómo hacer que su personaje nos resulte atractivo, pero que a la vez nos transmita todo el conocimiento y gran preparación intelectual de su modelo original, pues Bell, nacida en el seno de una familia de exitosos industriales siderúrgicos, graduada con honores en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, miembro de la Real Sociedad Fotográfica y de la Real Sociedad Geográfica, políglota, traductora, arqueóloga, viajera, asesora del gobierno de su majestad y especialista en el Oriente Medio. El escoger a Kidman para encarnarla fue un acto audaz de publicidad, pero a mi parecer, la actriz australiana no logra del todo apropiarse del papel y siempre parece como una muñeca de porcelana inalcanzable, ni siquiera cuando debe parecer vulnerable lo logra del todo. Kidman me parece un poco rígida, tal vez era la intención del director, que pareciera una típica mujer victoriana, pero creo que perjudica el esfuerzo monumental de la película, que a juzgar por la fotografía y las locaciones, tuvo que costar un dineral. Yo le hubiera apostado a una actriz menos conocida, que se pudiera relajar un poco.

La verdadera Gertrude Bell en un campamento del desierto. El que Nicole Kidman la encarne en esta película le hace sin duda un gran favor a la mítica aventurera, tarea que no resulta tan sencilla, pues no es nada fácil tratar de convertirse en una persona tan interesante como contradictoria, que en una ocasión escribió: “…Their tenets forbid them to look upon an unveiled woman and my tenets don’t permit me to veil –I think I’m right there, for it would be a tacit admission of my inferiority wich would put our intercourse from the first out of focus. Nor is it any good trying to make friends through the women –if the women were allowed to see me they would veil before me as if I were a man. So you see I appear to be too female for one sex and too male for the other…”.

El segundo gran problema que afronta la película es un guión que no logra explicar puntos esenciales de la historia que narran las imágenes y los actores y que resultan fundamentales para conocer o atisbar un poco la personalidad de la verdadera Bell. Por ejemplo, cuando ella solicita al padre permiso para casarse con el tercer secretario de la embajada británica en Teherán, y el padre le niega su consentimiento bajo el argumento que Henry es un ludópata, se da por finiquitado el asunto. La decisión pareciera ser arbitraria, y desencadena un trágico suceso, que marcará en adelante la personalidad de Bell. Sin embargo, la historia verdadera tiene más matices que llevan a explicar esta decisión, al parecer egoísta, del padre. Sucede que en esa época las leyes de propiedad establecían que la posesión de bienes de una mujer pasaba automáticamente a manos de su esposo como un efecto del matrimonio[1]. Es por ello que el vicio del juego de su enamorado impide que formalicen su unión y no un mero capricho del padre, que protegía así un negocio familiar de varias generaciones.

Otro punto necesario de aclarar para comprender la complejidad del personaje principal, ocurre en la siguiente escena, cuando ella ya está de regreso en Londres y recibe noticias de Teherán, en donde dejó a Thomas. Ella aparece escribiendo en un escritorio, rodeada de libros y papeles, sumergida en alguna tarea que no terminamos de adivinar. La verdadera Bell, por esa época se dedicaba a traducir los poemas del místico sufí del siglo XIV, Shemsuddin Mahommad, que escribió bajo el seudónimo Hafiz. Las odas o ghazals, de Hafiz fueron publicadas en 1897 bajo el título Poems from the Divan of Hafiz, fueron muy bien recibidas por la crítica, “…probably the finest and most truly poetical renderings of any Persian poet ever produced in the English language”, según Edward Browne, especialista de literatura persa de la época. La cualidad de la traducción de Bell consiste principalmente, según su biógrafa Georgina Howell, en que traslada su tristeza por la pérdida de su amor, a los nostálgicos poemas de Hafiz, logrando imprimirles en el inglés su suave melancolía. Así, de una traducción literal de un verso: “I will not hold back from seeking till my desire is realized,/ Either my soul will reach the beloved, or my soul will leave its body”, los sentimientos y momento vital por el que atraviesa Bell, explica Howell, resultan estos hermosos versos: “I cease not from desire till my desire/ Is satisfied; or let my mouth attain/ My love’s red mouth, or let my soul expire,/ Sighed from those lips that sought her lips in vain.” Resulta entonces que Gertrude Bell era una mujer apasionada por la poesía, que se hacía acompañar por el desierto por sus tomos encuadernados en cuero de sus poetas favoritos, desde los persas hasta Shakespeare.

Fotograma de la película, con Nicole Kidman como Gertrude Bell. Una cinta que cojea a ratos, pero que vale la pena ser vista.

Por último, el otro fallo que encuentro en la forma de relatar la historia, es la innecesaria caricaturización de otro de los grandes personajes del desierto, el capitán T. E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, encarnado en este caso por Robert Pattinson, que se esfuerza tanto por parecer tan gay como Lawrence, que se olvida de su inmensa talla intelectual, que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más importantes del Imperio Británico en el Oriente Medio. Lawrence, que compartió mesa con personas tan importantes y tan dispares de su momento como el general Allenby, o el rey Faisal, encontró justicia en la monumental cinta Lawrence de Arabia, en la que Peter O’Toole sí logra dotar a su personaje de todas las complejidades internas de su modelo, usando su rostro y sus ojos azules como importantes herramientas. En el caso de la película que reseñamos, el papel de Pattinson está cuidadosamente diseñado para que de ninguna forma opaque la presencia de la rubia Kidman.

En resumen y para no arruinarle nada a nadie, la película es una verdadera cátedra de fotografía y de uso de locaciones impresionantes, grabada mitad en Marruecos y mitad en Jordania, que resulta sumamente interesante por lo bien ambientada y el clima exótico que logra el director al dejar sin traducción ciertos fragmentos en los que se habla árabe, logrando una atmósfera de creíble originalidad, pero que falla al concentrar toda la carga dramática en una Kidman que parece más pendiente en cuidar que no se le corra el maquillaje que en transmitir la gran fuerza de su modelo, desperdiciando una oportunidad de oro para legarnos una obra maestra como las ya citadas arriba. La gran arabista y aventurera dejó 75 pies de documentos sobre sus aventuras como fuente para que en un futuro, alguna otra actriz se lea aunque sea unas cuantas páginas de su archivo para intentar hacerle justicia en su interpretación.

[1] Para estas aclaraciones me apoyo en la fantástica selección de escritos de Gertrude Bell realizada por Georgina Howell, Gertrude Bell, A Woman in Arabia. The Writings of the Queen of the Desert. (Penguin Classics, New York: 2015).

El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.

El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.