Julián González Gómez

La antigua Grecia (quinta parte)

Aunque nunca se ocupó directamente de los problemas relacionados con las ideas sobre el arte, Platón sí los trata parcialmente en La república y las leyes. De acuerdo a lo afirmado en el escrito anterior, las ideas de Platón acerca del arte y la representación establecen que su apreciación no provoca más que una ilusión, engañosa y no veraz sobre lo que es la realidad del mundo. Entonces, la Aísthesis, es decir, la percepción, no basta por sí sola para proveernos de las herramientas necesarias para procurarnos del verdadero conocimiento.

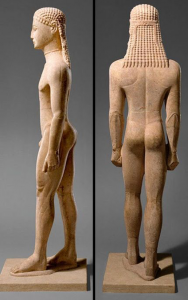

Kouros primitivo, s. VIII a. C.

Sin embargo, el filósofo sí se ocupó de las características de la belleza en sí misma y también en lo referente a su apreciación a través de la representación. Pretendía alcanzar una interpretación objetiva de lo bello, o más bien, de lo que la belleza es en sí misma, la idea “pura” de la belleza. Belleza y placer no eran equiparables según sus ideas, por lo que la belleza no se limita a los objetos sensibles, sino que es una propiedad objetiva de las cosas que son bellas por sí mismas. En El banquete se refirió a la belleza como algo por lo que vale la pena vivir, por lo que su interés en este campo se refiere más bien a aquellos aspectos éticos de la belleza. Platón equiparaba la belleza a la verdad y a la bondad, sin elevarla por encima de ellas. En otro diálogo, el Hipias, Platón consideró cinco definiciones de lo bello: lo conveniente, lo útil, lo que sirve para lograr lo bueno, lo que da placer a la vista y oídos, y la grata utilidad. Platón aceptó la definición de su maestro Sócrates de que lo bello es lo conveniente, lo que es apto para su fin; pero somete esta definición a dos objeciones: primero, lo que es adecuado puede llegar a ser un medio para lograr lo bueno, pero no constituye lo bueno en sí mismo, mientras que lo bello siempre es bueno, y la segunda es que entre los objetos y formas hermosas algunos los apreciamos por su utilidad, pero otros los valoramos en sí mismos, y a estos últimos, la definición de Sócrates les resulta insuficiente.

El sentido de lo bello es algo innato y no un efímero sentimiento de placer. En otras palabras, no todo lo que nos gusta resulta bello de verdad, sino que a veces sólo lo aparenta; tal es el caso de las representaciones artísticas. Platón asume y amplía la concepción pitagórica de la belleza, basada en el orden, la proporción y la armonía (aspectos que se definen fundamentalmente por la matemática y su derivada: la geometría), donde la medida es el elemento fundamental. Pitágoras diferenciaba lo que él llamaba el “buen arte”, que estaba basado en la medida, del “mal arte”, que se apoyaba en las reacciones sensoriales y emotivas. Pero para Platón la belleza no se puede limitar a los cuerpos, sino que es una propiedad de las almas y las ideas. Si, por ventura, los cuerpos y las almas son bellos, es porque son semejantes a las ideas y el grado de belleza de las cosas depende de su mayor o menor distancia respecto a la idea de lo bello. Estas ideas tuvieron una importancia fundamental en las artes de la Edad Media y posteriormente en el Renacimiento, como vamos a ver más adelante. Sobre el concepto pitagórico de la medida, Platón prefiere utilizar el término Justedad, que se refiere a lo oportuno, acertado, conveniente y sin desviaciones hacia los extremos. Cálculo y medida garantizan la justedad y se manifiesta en la disposición adecuada de los elementos de una obra, su orden interno y la conveniencia entre las partes y el todo, en otras palabras, lo que se conoce como Simetría.

Kouros de Anavyssos, s. VI a. C.

Si bien Platón mantenía la idea generalizada entre los griegos de su tiempo, en el sentido de que las obras propias de la representación eran apropiadas y hermosas si estaban producidas con habilidad (Techne) y tenían algún fin, no veía vínculo alguno que las uniera con la belleza, tal y como él la concebía. En la época de Platón el arte había alcanzado un esplendor y virtud representativas de muy altas cotas, tanto en la pintura, como también en la escultura y la arquitectura, mediante la representación naturalista e idealizada de la realidad, haciendo patente el concepto de la Mímesis, la imitación de la naturaleza. Platón entendía la Mímesis como la reproducción del aspecto de las cosas y creía que el pintor o el escultor, al imitar al hombre, no crean otro hombre parecido, sino sólo su imagen. De acuerdo a esta idea, el artista crea una imagen irreal, sólo parecida a la realidad y nunca la realidad por sí misma. Al referirse a la imitación, es decir, a la copia, se le debe considerar un engaño, una falsedad. Para Platón, la Mímesis sólo puede cumplir su objetivo cuando se libre del ilusionismo.

Como conclusión, se puede afirmar que Platón, en lo que respecta al arte de su tiempo, tenía una opinión más bien negativa. Tanto por su ilusionismo, como por su deformación y por representar sólo el aspecto exterior de las cosas y no las cosas en sí mismas. Buscando las ideas puras, el predominio de la razón sin corromperse y las virtudes más profundas en las esencias, Platón vio al mundo sensible como un reflejo imperfecto de ese otro mundo, el perfecto, el de las ideas puras; el cual no se puede alcanzar más que por los mecanismos de la razón.

Si nos enfocamos en el arte del tiempo de Platón, antes mencionamos que alcanzó por esta época su esplendor clásico, con obras que se consideran entre las mejores y más elevadas de la historia del arte, producto de las dotes y habilidades de artistas como Apeles, Fidias, Policleto, etc. Pero la excelencia que se refleja en su contemplación, es producto de una evolución que previamente pasó por varias etapas, aunque siempre guiadas por la idea constante de representar las virtudes propias de la cultura helena, centradas en el ser humano. Desde los tiempos del período llamado por los historiadores “Arcaico” hubo una serie de características que definieron una ética propia de la naturaleza de las obras de arte, no sólo en lo que se refiere a su ejecución, sino también a su contemplación.

En ellas, el culto al hombre es equivalente, aunque no igual, al culto a los dioses. Esto se manifiesta por la veneración a los héroes; quienes, aunque no son dioses en sí, son semejantes por sus virtudes. En este sentido, Platón diría que los héroes son, a lo sumo, reflejos imperfectos de las virtudes que sólo los dioses pueden tener. El culto al héroe tiene dos clases de protagonistas: los héroes míticos como Herakles, Jasón, Aquiles, etc. Y los héroes que han vivido, entre ellos algunos guerreros y, sobre todo, atletas olímpicos. El culto al héroe implica la representación de su figura de una forma idealizada; creando así un arquetipo, que es un modelo original de cualquier manifestación de la realidad. El arquetipo heleno representa los más caros ideales de su civilización, lo que se llaman las virtudes cardinales. Al Dios se le adora; al héroe, se le venera.

Por ello, desde el período arcaico se veneraban públicamente las figuras de los héroes, manifestados por figuras en bulto o en relieve de los protagonistas. Pero no eran retratos de ellos, sino una idealización estereotipada, basada en determinadas fórmulas de expresión. Son los llamados Kouroi, figuras de jóvenes en la plenitud de su desarrollo físico; mostrando así su potencia corporal y también su bondad interna. La mayoría se representó en la escultura griega de época arcaica, influenciada notablemente por la egipcia, que se caracterizó por rasgos originales, como la sonrisa llamada “arcaica”, su frontalidad y estaticidad. Estos rasgos se fueron transformando, al final del periodo (últimas décadas del siglo VI y primeras del V a. C.), en un estilo de transición al clasicismo denominado estilo severo, estimulado finalmente por la necesidad de renovar la decoración escultórica de los templos destruida durante la invasión persa. En general las figuras eran hieráticas y carentes de expresiones y rasgos psicológicos. Las figuras masculinas (kouroi, en singular kuros) y femeninas (korai, en singular kore) podían representar tanto a seres humanos como a dioses, muestra de la antropomorfización de estos y de la elevación al rango semidivino o heroico de aquellos.

Kore de Eutídico, s. V a. C.

Además de las posibilidades texturales que ofrecen los distintos materiales y técnicas de acabado, aprovechadas de forma limitada en la época arcaica, fue la policromía aplicada sobre las esculturas la que las dotó de luminosidad y sensación de vida. Los antiguos griegos no hubieran concebido que una escultura se dejase sin pintar, la considerarían imperfecta o inconclusa. Incluso la inevitable pérdida de los colores por el paso del tiempo, que el gusto romántico considera un incremento del interés estético, era considerada como un deterioro esencial.

El paso al arte clásico heleno vendría de la nueva conciencia que de su cultura alcanzarían los helenos tras las guerras contra los persas. Si bien la cultura helénica como tal se empezó a manifestar desde el siglo VIII a. C por el nacimiento de la Polis como ciudad estado, y su diversa evolución política: de monarquías se pasarán a tiranías y de estas a gobiernos de los ciudadanos (democracias u oligarquías); tras las guerras se potenció la firmeza y vitalidad de sus instituciones, tanto políticas, como culturales y su pensamiento, dando paso al esplendor clásico.