Hombres de papel de Oswaldo Salazar

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

Entré en el mundo asturiano desde la puerta de Leyendas de Guatemala, esos maravillosos sueños-historias como las calificara el citado hasta el cansancio Paul Válery. Todavía recuerdo el asombro al leer el texto Guatemala, que abre el volumen, la contundencia de las imágenes que evoca, el camino polvoriento por el que nos introduce en esa ciudad atrasada y melancólica como lo era la capital del país a principios del siglo XX. “Las primeras voces me vienen a despertar; estoy llegando. ¡Guatemala de la Asunción, tercera ciudad de los Conquistadores! Ya son verdad las casitas blancas sorprendidas desde la montaña como juguetes de nacimiento. Me llena de orgullo el gesto humano de sus muros (…) me entristecen los balcones cerrados y me aniñan los zaguanes abuelos. Ya son verdad las carretas de los rapaces que se persiguen por las calles…”. La maravilla del texto que apenas cito, es la suave cadencia de sus palabras que inicia con la primera frase: “La carreta llega al pueblo rodando…” y que termina en “… ¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo!”, es realidad ese viaje en carreta por esos caminos antañones que terminaban en las desportilladas puertas de la ciudad, ya fuera por el barranco del Guarda, del Incienso, o bien por el descampado del Guarda Viejo… es quizá la reconstrucción en la memoria asturiana de ese regreso a la ciudad cuando la familia abandonó el exilio interno de Salamá o los viajes que narraban por las noches en su casa del barrio La Parroquia los arrieros que se hospedaban en el tercer patio, y en el que se escabullía para escuchar sus historias.

Ese ritmo suave de la ensoñación del recuerdo, o del cansancio del viajero que ve acercarse bajo el sol y dentro del polvo la ciudad, fue para mis ojos de niño lector, una absoluta revelación. Las leyendas, unas más, otras menos me impresionaron… como la leyenda del volcán que me pareció el relato de un sueño, o la de la Tatuana, extrañas imágenes de una duermevela.

Llegué luego al mundo asturiano desde las páginas de El señor presidente, recuerdo que en una poco amigable edición de la editorial EDUCA –que para la sorpresa de cualquiera hoy en día, adquirí en un supermercado–. A pesar de estar impresa en letra pequeña, en papel periódico, el libro me causó la sensación de haber leído una historia color sepia, confusa, como si el telón de fondo fuera un inmenso mundo sumergido en agua sucia. El primer capítulo, el de los pordioseros, el Pelele que en un arranque de histeria asesina al hombre de la mulita, un temido militar de la dictadura, es de esos textos que no he podido olvidar desde aquella tarde de sábado a los 13 años que la leí por primera vez. He releído la obra otro buen par de veces, y la impresión sigue nítida. La suciedad, la atmósfera agobiante de la miseria, la ciudad provinciana cerrada a todos, de espaldas al mundo.

La tercera gran impresión que tuve del mundo asturiano fue su poesía, sobre todo ese hermoso canto a Tecún Umán, con una línea que vale por todo el poema, que de por sí vale mucho: “¿A quién llamar sin agua en las pupilas?”, que en mi memoria al día de hoy aún resuena en la voz de mi papá, que en su primera época solía compartir textos, frases, párrafos, páginas que le gustaban con quien quisiera escucharlos. Lo recuerdo leyendo el poema en una edición en cartilla de Educación Cívica, recitando el poema con amplios gestos, como se enseñaba antes a declamar. Mi papá fue un gran admirador de Miguel Ángel Asturias y siempre lo tuvo dentro de sus favoritos, incluso la impenetrable y para mí (perdonen la confesión) aburridísima Hombres de maíz, llena de afectaciones y retruécanos para forzar una historia, siguiendo el consejo de Isle D’Adam, de si no ser interesantes, por lo menos ser oscuros.

La reivindicación de mis lecturas asturianas vino con Viernes de Dolores, magnífica novela en la que ya había alcanzado su madurez narrativa. Gracias a su portentosa memoria, los hechos que lo forzaron a salir al exilio a Londres primero y luego a París en los primeros años de la década de los veinte, se transformaron en un libro que pendula de la desesperación a la risa burlona. El drama del estudiante asesinado en un tumulto dentro del tranvía amarillo contrasta con el gozo despreocupado de los estudiantes que escriben en desorden los versos de La Chalana. Están presentes las cantinas y el ominoso murallón del Cementerio General, la ciudad se antoja menos desesperanzada que la ciudad de paredes ciegas que protagoniza la historia de El señor presidente, pero sigue siendo una ciudad de alegrías de muros para adentro. Afuera el sol, la pobreza, el polvo y el nuevo dictador, Rapadura, que con cólera, batonazos y disparos, pretende acabar con las burlas y las sonoras carcajadas prorrumpid, ja, ¡ja!

-II-

Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.

Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.

Hábilmente narrada, en capítulos cargados de muchos datos y mucha emoción, la novela nos lleva de tal forma absortos que sus 354 páginas se agotaron ante mis ojos en apenas 3 días. Es de esos libros, valga el cliché, en el que uno siempre se perdona seguir leyendo un par de páginas más a pesar de que la madrugada ya despunta por la ventana. Con apenas uno o dos errores de bulto que devienen intrascendentes, está construida sobre una investigación acuciosa. La vida en ese París despreocupado, las pláticas de los artistas entregados a la bohemia en los cafés de moda, denotan que Salazar se ha dejado horas en bibliotecas, archivos y hemerotecas.

Del mismo modo, sus atrevidos capítulos en los que la realidad trastoca en sueño no suenan impostadas, como tampoco las frases del mismo Miguel Ángel Asturias que su novelista va insertando aquí y allá, aportando al texto una sonoridad propia de la obra asturiana, pero que también denotan a un gran lector de la obra de nuestro famoso escritor.

Me parece lo más interesante de su obra el empeño en retratarnos al escritor en busca de una voz, que espera y desespera en trabajitos de juzgados y salas de redacción, siempre soñando, imaginando que está destinado a dejar una gran obra, a no morir, para seguir viviendo en la mente de sus lectores. Esa obsesión, tratada de acallar bajo el alcohol nos llevan a ese Miguel Ángel del que todo guatemalteco ha escuchado anécdotas, la mayoría malintencionadas, en el que entre borracheras siderales pasa los días, rebotando de cantina en cantina, bebiendo hasta la ingominia, como dijo alguien de otro de sus pares, Juan Rulfo; “…en Guatemala sólo se puede vivir borracho, no metiéndose en nada y haciéndose el baboso…”, pues ¿qué es El señor presidente sino un larguísimo delirium tremens, en el que el lector se retuerce en el fondo de un basurero, completamente incapaz de ayudar a Camila en su triste destino?

En paralelo se desdobla la historia de ese guerrillero apropiado de un personaje salido de la mente de su padre –que según Salazar fue idea de Haydeé Santamaría, en La Habana–, siempre peleando por un lugar en el cual protagonizar la historia, negada por la sombra de su padre. Gaspar Ilom, perdido en las discusiones bizantinas de la teoría revolucionaria que lo llevó a romper con las FAR históricas e irse a fundar su propio y minúsculo ejército revolucionario: la ORPA; fundida luego en la sombra de la URNG por obra y gracia de Fidel Castro. Rodrigo Asturias terminaría su vida de esfuerzos y ensueños de poder en la piscina de su casa, según cuentan algunos, devuelto a la sombra luego del oprobioso incidente del secuestro y muerte y de doña Olga Novella, escándalo del que inexplicablemente pudo evitar la prisión, pero desliz criminal que le hizo imposible participar como candidato en las elecciones presidenciales de 1999.

Del otro lado del Atlántico, acompañamos al Gran Moyas en sus vagabundeos por París; Ciudad de Guatemala, escondiendo el libro detrás de un ladrillo y por ciudad de México, con su manuscrito tocado y retocado por espacio de quince años, hasta que encuentra quien se lo publique. “Imagínate, quince años de chinearla de aquí para allá, revisando, repitiendo, queriendo publicarla y también quemarla.” Porque Hombres de papel es una especie de novela sobre la novela, el proceso de construcción de ese grito larguísimo en el que vierte todas sus entrañas el hombre que fue niño, adolescente y joven durante una dictadura que parecía no terminar nunca, no terminar nunca sus maldades, no tener límite su mano oscura, como lo podría atestiguar el general Manuel Lisandro Barillas, apuñalado por dos sicarios en la ciudad de México, bajo la sombra de la espalda de la catedral, o el general ecuatoriano Plutarco Bowen, secuestrado en Tapachula por otro esbirro cabrerista y fusilado a toda velocidad en el parque central de San Marcos.

De esa opresión salta a la completa libertad de París. Que para mayor inri bullía en esa época de todas las vanguardias, imperaba el exceso propio de esa generación que sobrevivió a los horrores del lodazal pestífero de Verdún, Noyón, Yprés, Gallípoli… la ciudad en donde Josephine Baker se paseaba desnuda en compañía de su pantera negra, y en donde el jazz retumbaba en los bajos de los cafés de las calles secundarias. “Tú no tienes la experiencia, y por eso no te puedes imaginar la diferencia que hay entre una noche bulliciosa de Montparnasse hablando de libros hasta el amanecer, y escuchar desde la cama el silbato de un policía que cruza la noche y la calle vacías. Sí, ya nunca fui el mismo”, por fortuna agregaría yo, porque sería esta experiencia europea y el contacto con las vanguardias artísticas y las leyendas americanas descubiertas, vea usted, de manos de estudiosos franceses.

Luego, gracias a las imprudencias de los especuladores de caras anónimas y la caída de la bolsa de valores, Asturias debió regresar a Guatemala en 1932, luego de una década afuera, una larga década de inestabilidad política, cuartelazos y borracheras castrenses que terminaron de pronto, con la sobriedad autoritaria del nuevo caudillo, Jorge Ubico. Allí, en esta ciudad del hastío, volvió a atestiguar:

“… cómo en las cercanías de la metrópoli empobrecen los pequeños campesinos, cómo pierden su sostén y en los barrios sórdidos de miseria se extinguen sus vidas como las brasas de carbón. Y así, finalmente, deben migrar desde la meseta del altiplano hasta las plantaciones de la costa tropical, donde pronto enferman, mueren o vegetan, tísicos, sifilíticos o alcohólicos. Acertaste, he vuelto a mis fuentes francesas: leo mucho Hugo y más Zola. Y te puedo asegurar una cosa: con esto voy a dejar en la literatura guatemalteca…”.

Queda claro porqué Asturias escribió lo que escribió, su trilogía bananera y sus sueños-historias que desgranan una Guatemala dura, hermosa, que nos duele, como diría en sus versos Manuel José Arce. En fin, si no me detengo les termino transcribiendo esta magnífica historia, que vale la pena leerse de un tirón, imaginándose este dolorso parto literario que desembocaría en esa noche de gloria de 1967, en la fría capital sueca, en un capítulo alucinante, de los mejores y más convincentes del libro. Ceremonia que estuvo a punto de no suceder, porque el presidente del comité que decide el ganador anual del Premio Nobel de Literatura, Anders Osterling, no estaba de acuerdo con elegir a Miguel Ángel Asturias, pues sus preferencias se inclinaban hacia Graham Greene, que nunca lo ganó. Osterling opinaba que Asturias era “…demasiado limitado para elegir sus personajes literarios…”, veto que fue superado por los votos favorables al guatemalteco de los académicos Eyvind Johnson, Henry Olsson y Erik Lindergren, justificando su elección: “… por sus vívidos logros literarios, fuertemente arraigados en los rasgos y tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina…”; y que llegaron incluso a proponer que el premio se les diera compartido a Miguel Ángel Asturias y a Jorge Luis Borges, acto que sí hubiera resultado revolucionario, y que no hubiera permitido la vergüenza de castigar al gran Borges por la imprudencia de sentarse a almorzar con el general Rafael Videla gesto que, para mayor deshonra, fue malinterpretado por la Academia Sueca.[1]

En fin, no se diga más, gócese usted también esta maravilla de Hombres de papel.

[1] Brenda Martínez. Asturias casi no gana el Nobel. Prensa Libre, 21 de enero de 2018. Páginas 16-18.

Samarcanda de Amin Maalouf

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.

El autor de esta novela, tan hermosa que más que un libro parece un sueño, es el franco-libanés Amin Maalouf, quien desde hace un par de lustros ha ingresado en esta lista de eterna espera como nominado para obtener el Premio Nobel de Literatura. Me parece recordar que ingresó en las quinielas justo a la par de Bob Dylan (el más improbable de todos y que a pesar de su inmerecido galardón, todavía se permitió darse aires de diva literaria y hacerse de rogar para aceptar el premio) y de Salman Rushdie, muchísimo más interesante que el desafinado de Dylan.

Ahora bien, ya todos sabemos hasta el cansancio que la Real Academia Sueca que anualmente entrega dicho premio, ha cometido innumerables errores más de tinte político, que, de criterio estrictamente literario, que vienen a opacar su desempeño. Sin el fuerte componente ideológico, no se comprende que se le haya concedido dicho premio, el máximo de las letras humanas, a un autor tan intrascendente como Darío Fo; su premio fue más un reconocimiento a su constancia como militante histórico del Partido Comunista Italiano que un reconocimiento al valor literario y aporte artístico de sus obras teatrales.

¿Sueno radical, puedo equivocarme? Sin duda, lector, pero estas aventuradas expresiones ayudan a entender un mundo tan confuso que otorga dicho premio a autores como Joseph Brodsky, pero se lo negó en su momento al monumental Jorge Luis Borges. Afortunadamente, los aciertos han sido más, pues podemos aplaudir con toda justicia el premio dado a Camus, Soljenitsin, Neruda, Mistral y Miguel Ángel Asturias.

Ha habido también otros incidentes. Unos vergonzosos, como en el que se le concedió el galardón al escritor ruso Boris Pasternak, y el gobierno soviético lo obligó a rechazarlo; o bien uno mucho más, como el que protagonizó el archiconocido filósofo Jean-Paul Sartre, que se dio el tupé (como decía mi abuelita) de rechazar el premio, pero exigió el estipendio monetario que acompaña a la medalla, a lo que la Academia Sueca, con toda justicia, se negó a entregar.

-II-

Me he propuesto en estos textos nunca ser un spoiler. Por eso prometo siempre detenerme cada vez que los dedos quieren cometer alguna imprudencia y ahondar mediante su control del teclado en las tramas de los libros que comentamos. Hecha esta advertencia, podemos asegurar que cualquier libro que empiece así, merece ser leído de cabo a rabo:

“En el fondo del Atlántico hay un libro. Yo voy a contar su historia. Quizás conozcan su desenlace, ya que en sus tiempos los periódicos lo refirieron y luego algunas obras lo citaron: cuando el Titanic naufragó durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912, mar adentro a la altura de Terranova, la más prestigiosa de las víctimas era un libro, un ejemplar único de los Ruba’iyyat de Omar Jayyám, sabio persa, poeta, astrónomo…”.

Así arranca una de las novelas más hermosas y fascinantes que haya tenido la oportunidad de leer este devorador de libros que escribe para ustedes. Samarcanda, una de las exóticas paradas de la ruta de la seda, famosa por albergar el mausoleo de Tamerlán, quien desde sus cúpulas turquesa cuenta la leyenda, convertido en fantasma atisba el horizonte, esperando la resurrección de los muertos, para recuperar la vasta extensión de sus conquistas. Esta ciudad será el escenario de la mitad del relato, en el que veremos pasearse al poeta Omar Jayyam, la oscura secta de los asesinos y otros personajes fascinantes que se pasean por los siglos XI y XII y la otra mitad nos traslada a la Persia que recién arriba al siglo XX, y nos sumerge en intrigas políticas y la injerencia de los imperios occidentales en el Oriente Medio.

Maalouf ha sido constante en sus temáticas durante su carrera literaria[1]. Las escalas de Levante y Los desorientados, por ejemplo, arrancan en la Beirut de su infancia; en su primera novela, por ejemplo, León el africano, uno de los protagonistas más importantes es la ciudad de Timbuctú; en El viaje de Baldassarre, el protagonista es un libro, presumiblemente escrito por el diablo. Leer a Maalouf es entonces un viaje sugerente a un mundo que funciona como bisagra; sus libros son un péndulo que va de la visión del mundo de occidente, hacia la visión del mundo de oriente. El mejor ejemplo sería su bien terminado trabajo, Las cruzadas vistas por los árabes, que resulta en un ejercicio aleccionador de esta posición dual, además de estar bellamente escrito, que se complementa de buena manera con un pequeño volumen, Identidades asesinas, en donde critica la locura de los crímenes cometidos en nombre de la religión o por razones étnicas o culturales.

Escribir más acerca de la novela sería arruinar su magia, que arranca desde la primera línea de su primera página, por eso quizá convenga más, con miras a convencer al lector, hablar de Maalouf, su autor o de Omar Jayyám, el sujeto literario alrededor del cual construye su magistral novela. Como de Maalouf ya hemos apuntado alguna que otra cosa, quisiera dar paso a la voz de Omar Jayyam[2], como la más contundente invitación a visitar no solo las páginas de Samarcanda, sino cualquiera de sus novelas, todas de alta calidad literaria, de la que se obtendrá no solo horas de plácida lectura, sino un cúmulo de conocimientos sobre ese mundo árabe tan hermoso como ajeno para nosotros los americanos.

Dejo entonces la palabra a Jayyam y sus Rubaiyat, versos que también son personajes centrales del hermoso libro que apenas nos hemos atrevido a entrever:

LXXX

Tal aroma de vino emanará de mi tumba, que los transeúntes se embriagarán. Tal serenidad rodeará mi fosa, que los amantes no se podrán dejar.

XCIV

Brilla la luna del Ramadán. Mañana el sol inundará de luz una ciudad silenciosa. Dormirán los vinos y las jóvenes doncellas en la sombra de los bosques.

CXV

La bóveda celeste bajo la cual vagamos, es la linterna mágica lo que el sol a la lámpara. Y el mundo es el telón donde vacilan nuestras imágenes.[3]

Maalouf es, en suma, uno de los últimos escritores universales que lo mismo pueden hablar con toda propiedad de una caravana de camellos siguiendo los contornos del río Níger, como de un grupo de amigos que coinciden en pleno siglo XXI en un bar de Beirut de la posguerra o bien que ahonda en sus orígenes familiares hasta encontrar una raíz profunda en Cuba. Es un autor de una obra intimista, de un ritmo literario que atrapa desde las primeras palabras y que nos permite explorar mundos remotos tanto en el tiempo como en la geografía. Para mí, tan ajeno a las afirmaciones totalizantes, puedo sugerir que Maalouf es de los pocos escritores que no puede faltar en una biblioteca que se precie de cubrir lo mejor de la literatura.

[1] Su última obra publicada en español Un sillón que mira al Sena, es una larga investigación sobre los personajes literarios que han ocupado el sillón 29 de la Academia Francesa, el cual Maalouf ocupa desde el año 2012 en reconocimiento por su obra y su incidencia en el diálogo de las culturas, árabe y occidental principalmente.

[2] Sobre Jayyam está disponible una hermosa biografía escrita por el especialista en literatura Medieval, Harold Lamb, editado en español por Sudamericana con titulo Omar Khayyam. Alianza Editorial cuenta en su catálogo una biografía de Gengis Khan del mismo autor.

[3] Según la versión inglesa de Francis Scott Fitzgerald.

Al que no es perro, sino patriota… II parte

Rodrigo Fernández Ordóñez

Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, querido maestro y amigo.

Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, la inefable ley de la política centroamericana, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro, publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. Se respeta al igual que en la Revista en donde se publicó originalmente, la ortografía original.

Espectacular fotografía de la Isla de Flores, aproximadamente de 1930. No habría cambiado mucho su aspecto desde que el Doctor Molina Flores deambuló por sus calles matando el tiempo durante su destierro en 1888. (Fotografía propiedad Guillermo Fion).

-II-

La expulsión

La segunda parte de las memorias del exilio del doctor Pedro Molina Flores están contenidas en dos cartas escritas por el médico a su esposa, Agustina Molina Zea, en las que a manera de diario relata sus aventuras y desventuras. Esta segunda parte es más personal, quizá por la sorpresiva sucesión de hechos y es más detallada que la primera.

El castigo impuesto al doctor Molina Flores, inició el 16 de agosto de 1888, con su confinamiento a la remota isla de Flores, en el departamento de Petén, lugar en donde permaneció hasta el mes de diciembre de ese año, cuando las cosas cambiaron nuevamente. El lunes 3 de diciembre, relata el doctor Molina, se encontraban haciendo la sobre mesa en casa de su amigo Federico Arthés, recibió con sus amigos exiliados la orden de presentarse a la “Mayoría de la Plaza”. Los esperaba un grupo de 30 soldados, apostados a un costado de la iglesia y que al acercarse ellos los rodearon y “…con armas cargadas i bayonetas caladas presenciaron el registro que un capitán, un teniente, Mariano Enríquez, vestido de paisano con revólver en mano, i el alcaide de la cárcel nos hicieron para ver si cargábamos armas prohibidas…” Las autoridades peteneras también ordenaron el cateo de la casa de los exiliados y los pusieron en prisión. Las medidas, severas y sorpresivas, afectaron lógicamente los ánimos del autor de esos recuerdos y de sus compañeros de desgracias, sobre todo por lo repentino de la situación.

“La prisión de Flores, que sarcasmo histórico y escrito, es hedionda, inmunda, oscura i sumamente húmeda. Esta mal techada con hojas de guano i cuando llueve caen goteras por todos lados, así es que el cuarto dia en que hubo un temporal de mas de 24 horas, tuvimos necesariamente que mojarnos. Como no se nos permitió cama, teníamos que dormir en el suelo i la humedad que pasaba a la ropa de dormir a la que teníamos puesta, pues nos acostábamos vestidos, no nos dejaba conciliar el sueño mas que poquísimos instantes…”.

Se ordenó la completa incomunicación de los prisioneros. Los prisioneros, que tenían vista a la plaza desde su celda, sólo podían ver que la vida continuaba para los que estaban afuera. Así pasaron cinco días, hasta que en la noche del viernes 7, un guardia se acercó para informarles que saldrían de la isla al día siguiente, a las 5 de la mañana, sin darles mayor explicación, ni del origen de la orden, ni de su destino. Al final, la columna de prisioneros y guardias salió de la cárcel el día sábado 8 de diciembre a eso de las 8 de la noche, y tras una conmovedora despedida de los vecinos de la isla que salieron a la calle para despedirlos y regalarles cosas para su viaje, los subieron en lanchas, y se dirigieron a El remate. La carta abunda en detalles de su penoso viaje a pie, atravesando la selva, en condiciones sumamente difíciles, que a la distancia todavía provocan admiración. Por ejemplo, copio la descripción del viaje de Macanché a Yaxhá:

“…Salimos de Macanché a las 6 de la mañana, atravesando por caminos tan cerrados i fangosos, que las bestias se iban hasta el vientre i nosotros apartando ramas con i sin espinas, bejucos i escapando contra los troncos de los árboles las rodillas i sufriendo además las molestias de los zancudos i mosquitos, caminamos 12 leguas, llegando con las rodillas golpeadas i la cara i las manos rayadas por las espinas a la laguna de Xarjá a las 8 de la noche en donde hacía un frío bastante molesto, i una luna tan blanca i tan clara que convidaba a contemplarla toda la noche, a pesar de las mil fatigas de esa penosa jornada…”.

El relato del viaje y sus dificultades va adornado de sus impresiones al atravesar la cerrada selva y los comentarios que le provocan los guardias, pues la tropa es amistosa y atenta con los tres exiliados, mientras que los oficiales tratan de endurecer el trato e interrumpir la relación entre los desafortunados prisioneros y sus guardianes. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los sencillos soldados montaban las hamacas y compartían sus magras raciones con Molina, Valladares y Pomaroli. También nos da interesantes detalles de su captura en ciudad de Guatemala y de su expulsión hacia Petén:

“…De la misma manera que se nos puso presos e incomunicados en las bartolinas de la Penitenciaría de Guatemala, sin que se nos dijera porqué, ni de orden de quien; que se nos sacó en la oscuridad de la noche solo con la ropa que teníamos puesta i se nos mandó montados en unos machos i con una escolta de 25 soldados para el Petén, de la misma manera, de la noche del 3 al 8 del corriente mes, se nos tuvo presos, incomunicados i sufriendo toda clase de molestias i privaciones…”.

Por órdenes del Jefe Político de Petén, Juan Monge, la columna de soldados los dejó en la aldea Plancha de Piedra, a “…un cuarto de legua de la frontera de Honduras Británica…”. Allí se despide el oficial al mando y los exiliados, por sus propios medios llegan a la última población del lado guatemalteco, Río Viejo, en donde cruzaron para Belice. En total, el viaje desde Flores hasta la frontera les tomó 5 días.

-III-

Belice

Del lado beliceño está la población de Benque Viejo, en donde tuvieron la agradable sorpresa de ser bien recibidos por el alcalde, Ponciano Rioverde, quien incluso ordenó habilitar para dormitorio una de las piezas de la Municipalidad. Esa noche, relata el doctor Molina, la temperatura cayó, haciendo un frío intenso que lo mantuvo despierto toda la noche: “…yo no pegué los ojos ni un minuto, pues envuelto en mi capa de hule me pasé la noche entera andando de un lado al otro del corredor de la Municipalidad para ver si con el ejercicio me calentaba un poco…”.

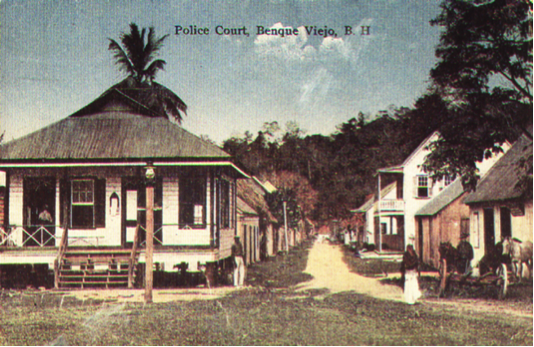

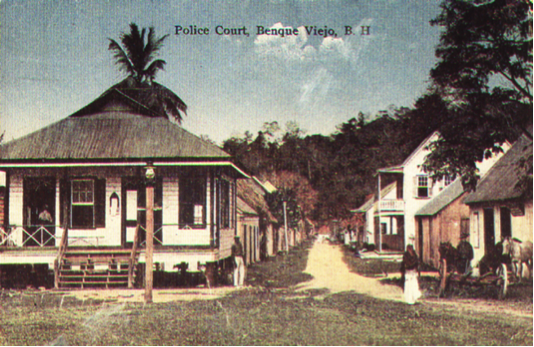

A propósito de Benque Viejo escribió el doctor Molina: “…es un pueblo pequeño mui parecido en todo a Flores por la construcción de las casas i las costumbres de sus habitantes puesto que está formado, -en su mayor parte-, de gentes que han emigrado del Petén, molestados i perseguidos por las despóticas autoridades de ese desgraciado Departamento, i en busca de la recta justicia i de la amplia libertad de que se goza bajo el amparo de las leyes inglesas…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

Benque Viejo era una típica población de frontera, habitada tanto por guatemaltecos como por súbditos de su majestad británica, pero que funcionaba como un eficiente centro de comercio al que acudían los peteneros para abastecerse de “los principales productos que consumen”, en palabras del doctor Molina. Allí no solo fueron bien recibidos por la autoridad municipal, sino también por los ciudadanos comunes y corrientes, resaltando un mexicano originario de Yucatán, Felipe Novelo, propietario de una gran tienda de abastos en la población, que los llenó de regalos. Allí permanecieron apenas dos días y tras enterarse que los caminos no eran adecuados para un viaje, decidieron continuar su ruta navegando los ríos del país, con rumbo a la ciudad de Belice. Así, desde Benque Viejo, hasta el Cayo y desde allí hasta la capital de la Honduras Británica realizaron el viaje en balsas, agregándole un tono de aventura al doloroso viaje al destierro. El dolor se vio atenuado un poco por el buen trato que les dispensaron las autoridades británicas, “…con su amabilidad, finura i excelente educación, atraen a todo el que tiene que tocar con ellas…”.

En contraste con las groserías y prepotencias de las autoridades republicanas de Guatemala.

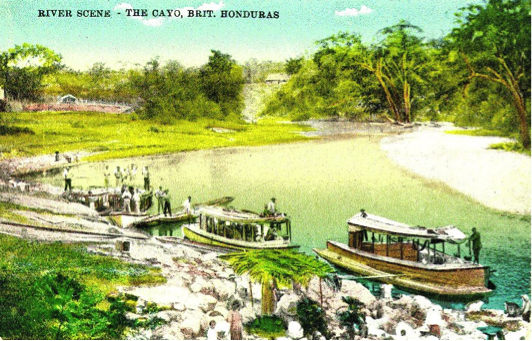

En Benque Viejo se embarcaron en un bote de regular tamaño, en aguas del río Macal, que una legua río abajo se unía con el Río Viejo. En total, la navegación por los ríos interiores hasta ciudad de Belice les tomaría 4 días, y en su carta va dejando constancia de los lugares por los que van pasando, algunos caseríos, otros un mero grupo de ranchos y otros unas meras monterías abandonadas, en donde paraban a comer o acampar para pasar la noche. El exiliado describe así las condiciones de su viaje: “…El pipante en que nos embarcamos tiene unas 18 o 20 varas de largo por cerca de 5 cuartas de ancho en su parte media, donde para cubrirnos del sol nos pusieron lo que los bogas llaman carroza, que no es mas que una especie de cubierta de lona parecida a la de ciertos camajes de Melgarejo, -al en que salen los toreros-, sostenida por tres columnitas de madera con su barandita de una a otra columna, i con lienzos que se pueden recojer i soltar en los cuatro lados de la carroza que apenas tendrá vara i media de longitud i en cuyo reducido espacio, íbamos los tres nosotros, con el bueno del amigo Terán…”

Del viaje que narra nuestro paisano, llama la atención la soledad de los parajes. La mayoría de los puntos que tocan hasta la capital de la posesión británica (Peñalocote, Asinchiguac, Benque Satridecric, Catincric, Racondra, Mariduchampa, etc.), son meras referencias de paso, pero no poblaciones en sí mismas. Algunos no son más que bocas de playa a la orilla de la corriente en donde amarraron para pasar la noche. Es la misma sensación que uno tiene de leer Viaje sin mapas, de Graham Green, por las costas del Golfo de Guinea, por ejemplo, testimonio del paso por una tierra remota y virgen, en donde la novedad es una cascada, una familia de lagartos o un lejano y olvidado naufragio. Parece un paso por tierra muerta. Del viaje río abajo, nos deja su impresión: “El río Viejo desde donde su junta con el Macal, hasta Taloba, compensa en mucha parte las infinitas molestias del viaje por agua, porque es bellísimo, con agua tan limpia, pura i cristalina, que aun en lugares mui hondos se alcanza a ver su asiento que es formado, en toda su extensión, de piedras de diversos colores…”.

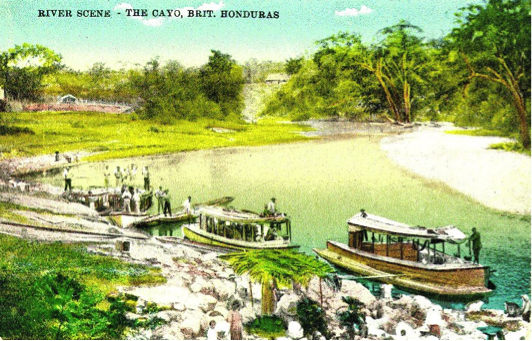

Postal coloreada a mano de El Cayo, Belice, de principios del siglo XIX. Por este lugar pasó el doctor Pedro Molina Flores en su camino rumbo al exilio. Seguramente presenció alguna escena similar. En su carta cuenta: “…como a las 6 de la mañana me dí una buena lavada con aquella agua fresca i sabrosa, del hermoso y cristalino rio por donde venimos a Belize el día que nos embarcamos en el Cayo…” o este otro fragmento interesante: “…El Cayo es como una hacienda, i es propiedad de Mr. John Waights en cuya casa estuvimos alojados, comimos ese día, dormimos en la sala de su casa sobre el piso de madera, -porque las hamacas no son de nuestro agrado-, tomamos café al siguiente día i almorzamos dos horas después, i cuando le preguntamos cuanto le debíamos, no solo nos dijo que absolutamente nada, sino que, si el viaje se demoraba, podíamos permanecer en su casa el tiempo que quisiéramos…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

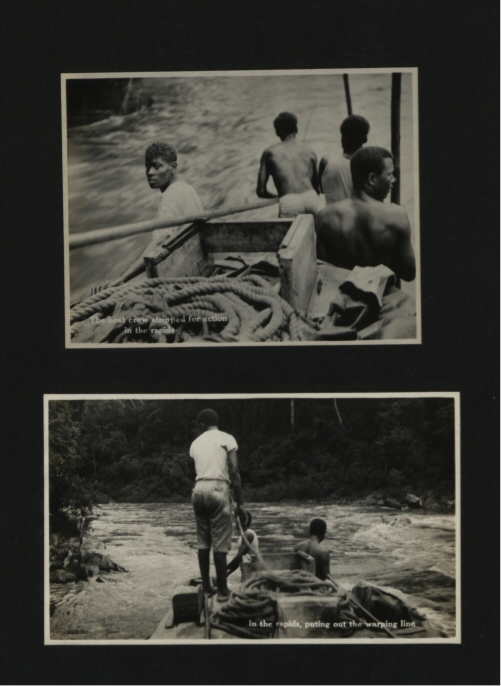

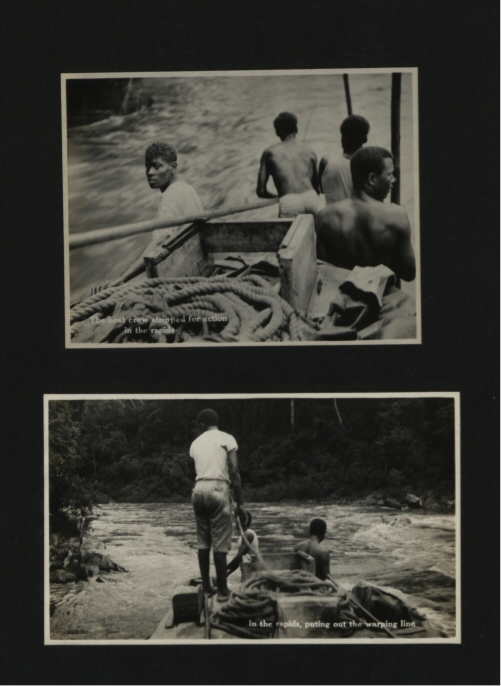

Navegación por los ríos interiores de Belice, imagen de finales del siglo XIX. Apuntó el doctor Pedro Molina en su carta-memoria: “…a las 3 en punto de la tarde, con un sol que quemaba nos embarcamos en un pipante de Don Felipe Novelo fletado por Dn. Vicente Góngora, con 6 bogas, tres negros i tres blancos, i el capitán un negro, joven, cantador, Juan Crisóstomo Requena, que entiende perfectamente el castellano i lo habla mui regular…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

De su narración por las aguas de los ríos interiores de la Honduras Británica (como conoció él a Belice), no puedo resistir compartirles este hermoso fragmento, que me regresó a mis lecturas Rodríguez Macal, recordándome un pasaje de su hermosa novela Guayacán, cuando Valentín, el héroe del libro, tiene que dedicarse a largartear en las lagunas peteneras para sobrevivir:

“…En sus riberas [del Río Viejo] se ven árboles parecidos a los que se encuentran a orillas del rio de la Pasión. En este caudaloso río uno de los más grandes de la República, no vimos lo que en rio Viejo, muchos lagartos grandes i pequeños en sus márjenes, que los bogas se divertían en hacerles fuego con un par de escopetas que llevaban tirándoles con postas gruesas. Hasta aquí vine a saber que no es, pegándoles en el cuerpo ni en la cabeza como se les mata o se les deja impotentes, sino en el tronco de la cola como lo hacían nuestros cazadores de Africa, con éxito incierto según la distancia i el tamaño del animal. También vimos muchas higuanas asoleándose en los árboles de las orillas del río que llamaban mucho la atención de los bogas…”.

La navegación fluvial terminó el día martes 18 de diciembre de 1888, cuando alcanzaron las aguas del río Taloba, sobre cuyos márgenes ya pudieron divisar en horas de la madrugada de ese día, “…el rastro de los cerdos, la casa de la pólvora i en seguidas, de uno i otro lado del río, canalisado, los astilleros i las preciosas y pintorescas casas de la población, a donde llegamos como a las 7 de la mañana…”.

Ciudad de Belice (finales del siglo XIX). Relata el Doctor Flores: “Los Chalet del Hipódromo, inclusive el de Nacho Barraza que es el de mejor gusto, de los construidos en Guatemala, serían aquí una irrisión, comparados con las mui bonitas i caprichosísimas casas de madera que por todas las calles hai en Belize, de dos, i hasta de tres pisos (…) lo precioso de los edificios i las casas, así como de lo pintoresco del mar visto desde el puente, desde donde siempre se contemplan multitud de embarcaciones de todas clases…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

La narración se suspende por 10 días, retomándola el viernes 28 de diciembre, en donde hace un recuento de los pasatiempos en que ha matado la ociosidad del exilio. Ya se detecta, a partir de esta fecha cierto hastío, cansancio de no hacer nada, e inquietud por el futuro, producto seguramente de las fechas, llenas de recuerdos familiares y fiestas de alegrías lejanas. “Por la mañana salimos a recorrer la ciudad para que la conociera José, i por la tarde fuimos a ver las carreras de caballos i un juego de palos i pelota, -mui del gusto de estas gentes-, que tiene lugar en una calle ancha cubierto el piso de grama, situada al sud-oeste de la población, entre el cementerio i el mar, calle de nuestros tristes paseos…”

A partir de su llegada a la ciudad de Belice se empieza a quejar nuestro memorioso de roces con sus compañeros de infortunio. Se queja de que Pomaroli y Valladares fuman mucho, hablan mucho, son muy desordenados, se olvidan de escribir a sus familias, y el colmo (para él): “…i hasta me hacen ruido, me menean la mesa i se ponen a charlar alrededor de esta con el puro i el cigarro en la boca, en los momentos en que yo escribo…”. Al fin, las tensiones se vuelven insoportables y Pomaroli decide irse de Belice hacia Puerto Cortés, para probar suerte en Tegucigalpa. Para colmo la temperatura empieza a subir y “…esto está como en los días mas calientes del Petén, que sin ser mui fuertes, nos hacían sudar noche i dia, lo mismo que allá nos mantenemos en mangas de camisa, de dia cuando estamos en la casa, i de noche dormimos apenas con una sábana o sin ella…”, no es difícil imaginarse que la convivencia se volviera un asunto muy delicado, sumando la tristeza, la incertidumbre del futuro y la rabia de la injusticia de verse expulsados de su propio país. El 1 de enero el doctor da rienda suelta a su tristeza y deja escrito: “Lo mismo que la Pascua, este día primero del año ha sido uno de los más tristes de mi vida. ¿Qué será de los 364 que faltan?”

La ciudad de Belice es un lugar tranquilo, en donde al igual que en Flores, los acontecimientos dignos de mencionar son las borracheras que los habitantes se ponen los días sábado. Para colmo de males, los que traen las noticias son los vapores que atracan en su puerto, pero una fuerte tormenta azota la ciudad el día 2 de enero, rompiendo el vínculo de la ciudad con el mundo exterior. El caso de Pomaroli roza el dramatismo, por ejemplo. Había decidido tomar el siguiente vapor para Puerto Cortés, con el fin de establecerse en Honduras, pero el barco, el Mac-Gregor se retrasa, dando lugar a los rumores más increíbles: “…Unos dicen que se perdió, otros que se incendió, quien que se fue a pique, i otros que está encallado en tal o cual escollo, varado en tal o cual arrecife o banco, en esta o en aquella costa, sin que haya habido ninguna otra nave o embarcación que traiga alguna noticia…”

Y la incertidumbre de la espera, o la necesidad de matar el tiempo hacen que el doctor Molina recorra la ciudad evaluando la situación del sistema de salud, al que califica de deficiente, afirmando (para nuestra sorpresa), que el guatemalteco de 1889 era muy superior al beliceño. Afirma: “La Medicina i la Farmacia aquí están en pañales”. Sólo identifica a un médico, con el doctor Federico Gane, hondureño con estudios en Irlanda, como figura competente. Se entrevista con otros profesionales (los doctores Van Tuyl y Thompson), “…i que ambos se parecen al Dr. del Fausto, en lo viejo, i por que entre retortas i frascos de diferentes tamaños, figuras i colores, colocados en una estantería de mal gusto i mugrienta, -que es lo que constituye su incompleto botiquín-, en vez de buscar el remedio para los enfermos que les consultan, o de descubrir los arcanos de la naturaleza, solo tratan de sacarles las monedas de las bolsas a los clientes que caen en sus manos…” Los califica de curanderos y médicos de pacotilla, y afirma que ni todos los medicamentos juntos que existen en toda la ciudad, “…valen juntas, el frente de la Farmacia de Sierra, Monge, Saravia, Avila, etc…”

Para el día 5 de enero no se tenían noticias aún del vapor Mac Gregor, pero el doctor Molina ha decidido, por lo que parece desprenderse de sus cartas, quedarse en ciudad de Belice a ejercer la medicina mientras pasa el aguacero del exilio.[1] Le pide a su esposa que a vuelta de correo le remita su título de médico, “unos recetarios de Defresne”, y algunos libros de consulta. Mientras tanto, su compañero de destierro, Carlos Pomaroli, parte de la ciudad de Belice el día 8 de enero por la mañana a bordo del vapor Wanderes, rumbo a Puerto Cortés. Este vapor les llevó la noticia del encallamiento del Mac-Gregor en la bahía de Asunción. Lo despide la noche anterior, dando un paseo dominical por las desiertas calles de Belice: “…Este es el día mas triste en Belize, pues solo se oyen por las iglesias cantos relijiosos en coro, sermones, lecturas i pláticas en la mañana, en la tarde i en la noche…”.

Desgraciadamente, la carta del 8 de enero termina sin más información, por lo que desconocemos el destino del doctor Molina Flores y su otro compañero de destierro, Luis Valladares y Jonama. Tampoco los editores de la revista abundaron en notas sobre el final del exilio del médico y su amigo, por lo que deberemos buscar en libros y diarios de la época para conocer cómo termina esta historia, tarea que dejaremos para cuando el tiempo abunde. De momento, nos quedamos con una suave nostalgia, queriendo creer que las cosas le fueron mejor al doctor con la subida a la presidencia de otro aprendiz de dictador, el general José María Reina Barrios y la satisfacción de habernos podido asomar, por dos semanas, a un pasado remotísimo de nuestra historia.

Otra hermosa vista de la ciudad de Belice. El Saint Johns College, en Loyola Park. (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

[1] El no tendría como saberlo, pero ya para 1892 Guatemala estrenaría presidente, e imaginamos que el destierro habría terminado para nuestro compatriota ya para esas fechas.

Al que no es perro, sino patriota…

Primera Parte

Rodrigo Fernández Ordóñez

Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, respetado maestro.

Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, “la inefable ley de la política centroamericana”, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro. Fueron publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. En la presente reseña, hemos respetado, al igual que en la revista en donde se publicó la totalidad del texto originalmente, la ortografía original.

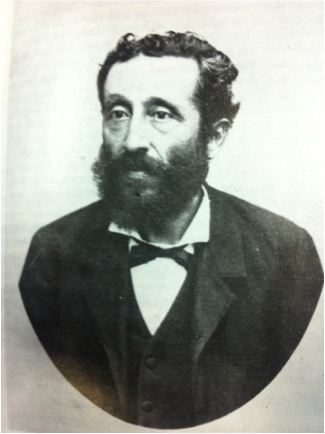

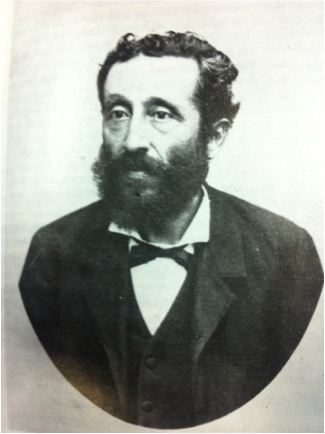

Doctor Pedro Molina Flores, opositor del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, fue desterrado a la Isla de Flores, Petén en 1888. Desde allí escribió varias cartas, en donde relata a su madre su experiencia. Luego seguiría su exilio en Belice. (Fotografía publicada en la Revista citada).

-I-

Isla de Flores

Corre el año de 1888 y el “Señor Presidente”, dueño y señor de los destinos de los guatemaltecos mientras dure su período, ha dispuesto el “destierro” de tres importantes opositores políticos a la remota isla. El doctor Pedro Molina Flores según se apunta en la citada revista, relató su dolorosa experiencia a su madre en cartas enviadas desde su peculiar destino, la Isla de Flores, que flota plácidamente sobre las aguas del Lago Petén Itzá, en lo que vendría a ser la tropical Siberia del régimen liberal de Guatemala. Lugar remoto, con poquísimas y dificultosas comunicaciones, Petén se antojaba el mejor destino para deshacerse de enojosos contrincantes políticos. Así, al presidente de turno, general Manuel Lisandro Barillas Bercián, de quien nos ocuparemos al detalle en una próxima cápsula, optó por enviar a este destino a tres de sus opositores principales: el doctor Pedro Molina Flores[1], el capitán don Luis Valladares y Jonama y el señor Carlos Pomaroli y Vidaurre. Los deportados llegaron a su destino tras un duro viaje que duró 22 días.

Según relata Flores en sus recuerdos, las condiciones de su “extrañamiento”, son duras, pues ya en la isla: “…como a la una que el Jefe Político nos llamó a uno a uno a la Comandancia para advertirnos que quedábamos con la isla por cárcel i con la prohibición de atravesar el lago, no sin comunicar a todos los dueños de canoas i por circular a todas las autoridades de los pueblos i aldeas del departamento, las severas penas en que incurrirían las autoridades que nos prestasen el menor auxilio…”

Sus recuerdos inician con la descripción de la isla, en la que abunda en detalles propios de quien no tiene mucho que hacer. Asegura Flores: “…Tiene [la isla] 169,576 varas cuadradas, aproximadamente, 16 manzanas, i mide de norte a sur 436 varas i de oriente a poniente 364 según la reciente mensura practicada por nosotros mismos, ayudados de uno de los Rejidores, Don Francisco Zetina, el día de ayer, viernes 9 de noviembre de 1888. Se le calculan 1,300 habitantes i cuenta con 286 casas de guano o sea de palma, i 22 con techos de zinc…”

Como los recuerdos han sido escritos en cartas, el autor intenta reconstruir a sus familiares las condiciones en las que está viviendo tan duros momentos. Por eso, a veces se explaya en detalles que podrían parecer triviales, pero que para beneficio del lector a 127 años de distancia, describen esta pequeña población con una sensación de inmediatez, que nos permite imaginar sin mucho esfuerzo su vida cotidiana. Por ejemplo, al hablar de sus calles, que describe empedradas con “piedra de cal”, apunta “…i que muchos callejones, avenidas i calles tienen una pendiente tan precipitada como nuestra cuesta de la Barranquilla i como la situada al lado sur del cerro del Cármen ¡qué de percances no sucederá a cada rato!…”, cuestas que se tornan peligrosas ante la costumbre de calzado de los peteneros de aquél entonces, que acostumbraban a usar “macasinas blancas” los hombres, (calzado al que se aficionó su compañero en el exilio, el Capitán Valladares), y las mujeres “…sus feas chancletas con pie desnudo, pues solo los días de baile se ponen medias durante el tiempo que este dura…”

Edificio de la Comandancia Política (comienzos del siglo XX), construido por el Jefe Político Don Isidro Polanco. Flores lo describe así: “Al oriente de la Plaza de Armas con vista hacia el Poniente, queda el edificio nacional que se compone de cuatro piezas separadas por tabiques, con un fondo como de siete varas. Las puertas son tres con vista a la plaza i otra que da a la parte posterior frente al costado de la escuela de varones. La de en medio que se comunica con esta, la separa por un callejón como de tres varas de ancho las diferentes oficinas. Esta puerta tiene arriba la siguiente leyenda en forma de semicírculo el primer renglón i en grandes caracteres de imprenta: “Edificio Nacional”, “BARRIOS”, “Flores, Julio 19 de 1880”. (Fotografía publicada en la citada revista).

Los todavía hermosos callejones que desembocan en las aguas del lago, los describe en estos términos:

“Los callejones que dan a la playa situados entre casa i casa de las de la orilla son 22, i de estos, 12 no tienen nombre i los otros son, ‘El Peligro’, ‘El Silencio’, ‘Las Palmas’, ‘El Recreo’, ‘La Aurora’, ‘El Recuerdo’, ‘Las Flores’, ‘El Estrecho’, ‘El Encuentro’, i ‘El Paraíso’. Algunos de estos tienen hasta cuatro varas de ancho i otros apenas tres cuartas, i el nombre de varios de ellos recuerda ciertos incidentes novelescos que sería largo describir…”

Su residencia ha sido establecida en la Primera Avenida Sur de la isla y calle 15 de septiembre de 1821; apunta esta información con un claro dejo de ironía, aunque creo que a ningún lector de sus cartas se le habrá pasado por alto el guiño tragicómico de la situación. Para satisfacer nuestra curiosidad de cómo vivían los peteneros hace un siglo y cuarto, don Pedro describe su casa de residencia:

“… para nivelar el piso, han tenido que hacer grandes rellenos de una hasta dos varas de alto, i para subir a estas, se necesitan gradas con sus correspondientes barandas de calicanto al frente de las puertas o gradas situadas, en uno, o en los dos extremos de la casa, con un corredor con su correspondiente baranda de madera de todo el largo del frente de la casa. Este corredorsito, como de 4 a seis cuartas de ancho (como en la gran casa de los confinados) cubierto por una parte del techo, i este sostenido por delgados pilares, les da a las casas un alegre i bonito aspecto. La que nosotros habitamos tiene 15 varas de frente, dos grandes puertas i una ventana idem que dan al corredor de la calle, otra puerta grande que cae al pequeño patio, una cocina de regular tamaño i sus escusados hechos e mes anterior en virtud de un bando publicado por la Jefatura Política en que se prevenía el aseo de las playas (…) Nuestra casa tiene además un gran escaño de mezcla al pie de nuestro ancho corredor (6 cuartas) en donde los transeúntes i algunas vendedoras se sientan a descansar, a ver pasar a los paseadores, o se suben para espiar a los tabacundos, como nos dicen a los confinados…”[2]

Esta casa, según su propia descripción estaba a 20 varas del lago, pero por el relleno sobre el que se levantaba, dominaba a las calles del frente y desde la esquina, asomando al callejón se podían divisar sus aguas y el islote de Santa Bárbara, en donde se encontraba “el rastro de reses i cerdos, tan bonita, tan simpática” y bajando por la calle, hasta la orilla del lago, se podía divisar el cercano pueblo de San Benito, al que llama “precioso pueblo de negritos”. Pero la tranquilidad y la inacción, eran causa de negros pensamientos:

“…¡Cuántas i repetidas veces ante las bellezas naturales de este cielo, de este sol, de este lago i de este conjunto, de veras admirable, no hemos suspirado al ver que los de nuestras familias, nuestros amigos i demás personas que merecen nuestro cariño y respeto, no pudieran, por un instante siquiera, contemplar desde allá, lo que nosotros admiramos aquí, todo el día, i parte de la noche!”

Porque por muy hermoso sea el lugar al que los hayan enviado, el exilio es siempre duro por lo que tiene de separación, de incertidumbre, de monotonía. Y es que la isla era un lugar en donde no pasaba mucho. Apenas unas pocas trompadas los sábados por la noche entre los infaltables borrachines, “…i los domingos, que son los días en que hacen sus grandes papalinas contentándose con gritar y cantar por las calles, i cuando el ardiente anisado que toman, que parece plomo derretido, se les sube mucho a la cabeza, se refrescan bañándose en la laguna con todo i ropa…”

La comida también es un problema. En un lugar tan remoto como lo era la isla en el siglo XIX, fuera de cualquier ruta comercial, los recursos habrán sido limitadísimos. Escaseando principalmente los alimentos no producidos allí. En consecuencia la carne bovina no era un problema, es más, el Doctor Flores se queja de su predominancia en la dieta petenera, pero en cambio: “…El pan es insufrible; o dulce cargado de panela, o completamente desabrido, por mal nombre, llamado salado. El dulce, tiene la forma de un pan francés nuestro con doble de largo, por ancho, i con su hendidura en medio; el salado lo mismo, pero la hendidura en uno de los lados; el francés, del tamaño del de allá, pero mucho más alto i con cuatro divisiones que se cruzan por el centro (este es el único pasable ahora que lo han mejorado desde nuestra llegada aquí debido a nuestras indicaciones)…” Otros componentes de la dieta diaria de la ciudad, en el exilio petenero en cambio, eran escasos, como el azúcar o la leche, y el queso era llevado desde lugares tan lejanos como Cobán o Belice. Frutas, apenas naranja, banano y jocotes. Hasta las comidas tuvieron su efecto en el ánimo de los desterrados, agudizando el sentido de lejanía de nuestros pobres paisanos: “Las especies usadas como condimentos son, chiles verdes, amarillos i tintos de una clase mas picante que los siete caldos. Al principio nos ponían la comida tan cargada que no podríamos pasarla sin tragos de aire i agua, por lo cual dispusimos, que, aparte, se nos hiciera una salsita para el que quisiera enchichicastarse las tripas…”

Además del aburrimiento, la constante espera del correo para tener noticias nuevas de los seres queridos o de los avatares políticos, los mismos que los han expulsado tan lejos, está el calor, que hace a veces insoportable el exilio. Relata Flores: “…el calor exajerado de ese día 10, que parecía tenernos a cinco varas del infierno o entre el purgatorio del farol de las ánimas…”, le impiden cierto día continuar escribiendo, provocando el abrupto final de una de sus cartas, como justificará en otra posterior. Pero hasta el calor tiene su remedio, y la inventiva humana ha creado la hamaca:

“La hamaca como dije antes es el mueble sin el cual no se podrá vivir en Flores, pues solo meciéndose, crée uno, salvarse de la asfixia en ciertos ratos del día en que el calor dificulta toda ocupación física i mental, porque impide la libre circulación de la sangre. En casas donde son bastantes los que componen la familia, la sala donde duermen la mayor parte de ellos figura, ni mas ni menos, un árbol de nidos de chorchas como los que se encuentran en el camino; bolsones de una vara de largo, colgando de las ramas de árboles sin hojas…”

La calidad literaria de este último fragmento roza la hermosura, parece casi alegre, a pesar de la dura experiencia que los pobres “capitalinos” habrían estado pasando, lejos de su templado valle, lejos del calor moderado del hogar y la familia…

Para remediar el calor no sólo la hamaca y la brisa del lago eran útiles. También se podía recurrir a la cerveza, como bien sabe cualquier habitante de las tierras bajas, pero el problema era el precio, por la lejanía de la población de cualquier plaza de mercado. “La cerveza que se toma aquí es importada de Cobán i Belice. Es de buena clase, pero los dos reales que cuesta la botella en la colonia inglesa, se multiplican por cinco en Flores. El vino ¿de dónde vino? ss tan raro, que hai que hacer, dicha pregunta, i como quedó antes consignado, el Reverendo Padre Mensias, por esta causa, o porque es mas afecto al anisado, prefiere este para convertirlo durante el sacrificio de la misa en la preciosa sangre de Nuestro Señor Jesucristo…” No le faltaba chispa al Doctor Flores, y nadie podría decir que el padre Mensias era un hombre de pocos recursos…

La rutina del expatriado es monótona, a juzgar por el tono de las cartas de Flores, en las que agota detalles ínfimos y se pierde en largas descripciones, como la que hace (ahora invaluable) del interior de las casas de los peteneros. No se tienen negocios que gestionar, grandes problemas que solucionar, crisis familiares que agoten los nervios. Sólo la incertidumbre de la extensión del castigo impuesto. Así, sobre un día en particular escribe, y nos escribe a la monótona jornada del coronel en espera del correo de la novela de García Márquez:

“…Escribiendo esto estaba cuando Valladares i yo supimos que ya iban a dar las 11 del día, siendo las 10 la hora de presentarnos a la Mayoría de plaza. Pasamos allá, i en seguidas, mientras el sol se ponía sobre el meridiano, o Flores debajo del Sol, que es la hora solemne de almorzar, nos ocurrió ir a saludar un momento al generoso i buen amigo Dn. Federico Arthes. A sus instancias tomamos, primero, un cognaquito con aceitunas españolas, después, un agenjo con agua, i a continuación un magnífico almuerzo acompañado de vino tinto, San Julien, quezo Chester, nueces españolas, dátiles de África de Berbería (de donde son nuestros mandatarios a juzgar por los hechos) avellanas, i por último, un Chartreuse, después, de una taza de aromático café de Flores, superior al de Moca, i… punto final,… desde una hamaca, vimos atravesar ante nuestros ojos todas las casas de la isla, esperando que pasara la nuestra; pero como no llegó el caso, nos entregamos en brazos de morfeo, pasando de los de Baco, para venir a despertar cerca de las cinco de la tarde…”

Plaza Central de Flores (comienzos del siglo XX). Descrita por Flores: “La Plaza de Armas (o sea de los cocos) situada como a 15 o 20 varas sobre el nivel de la laguna, es un cuadrilongo irregular con un kiosko arratonado en el centro donde antes tocaba la que aquí se llama ‘Banda Militar’…”

Debido a la distancia y al aislamiento de estas poblaciones, más cerca de México y Belice que de la propia capital guatemalteca, como lo estuvo hasta hace muy pocos años, la vida era limitada. Esto aflora claramente en una misiva en donde describe los amueblados de las casas, que a la distancia se nos antojan pobrísimas. Flores no pierde oportunidad para criticar ácidamente al gobierno que lo ha castigado con la deportación.

“El ajuar de una casa es igual al de todas. Nunca la ‘Democracia’ ha sentado en otro lugar sus reales como aquí. La igualdad en casas, muebles, vestidos (…) Las mesas mal cortadas, con muchos travesaños, con clavos de gran cabeza de los que en Guatemala hace años no se usan, son de madera de caoba o de cedro i de forma siempre cuadrada. Las sillas toscas, -cuadrados los pies, los atravesaños i los largueros del respaldo, tienen los asientos forrados de cuero crudo o de vaqueta o zuela i son de la misma madera, así como las butacas i la esquinera donde se pone el agua la gran tinaja indispensable de agua media fresca para calmar las exigencias de la sed. En muchas salas, i siempre en uno de los rincones, hai esquineras de calicanto donde se acondiciona esta bebida, que, por mas que sobre en el lago, algunas veces, a media noche, nos ha hecho falta para remojarnos el gasnate…”

[1] Apunta quien escribió la introducción a las interesantes memorias del Doctor Flores: “…Por un azar del destino, la isla de Flores, donde se asienta la ciudad de su nombre, debe su denominación a la memoria del abuelo materno del Doctor Molina Flores: don Cirilo Flores y Estrada, Vicejefe del Estado de Guatemala durante los turbulentos días de la Federación, fallecido trágicamente en el año de 1826 en Quetzaltenango…”

[2] Sobre el apodo “tabacundo”, explica el propio Doctor Flores: “…tabacundo se usa entre los prudentes peteneros como sinónimo de audaz, bravo, valiente, Júpiter Tonante, etc…”

¡En sonora carcajada prorrumpid, ja, ja!

Una reseña literario-fotográfica de la centenaria ‘Huelga de todos los Dolores’

Rodrigo Fernández Ordóñez

Conmemorando los 40 años de la muerte de nuestro Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, proponemos la reevaluación de una de sus últimas novelas, Viernes de Dolores (1971), un texto magnífico para reflexionar sobre la historia, el humor negro chapín y ciertas tradiciones que pese a la globalización y la poca imaginación imperante, se niegan a desaparecer.

Cada año resurge la discusión alrededor del famoso desfile bufo que organiza el Honorable Comité de la Huelga de Dolores de la Universidad de San Carlos. Vandalismo, destrucción de propiedad pública y privada, abusos, vulgaridad innecesaria han empañado esta fiesta de denuncia política que iniciada en 1897 resurge de sus cenizas cada año, para alegrar a quienes le son fieles, “a pesar de los pesares”. El evento, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, ha tenido sus momentos de gloria en las páginas de la literatura guatemalteca, cuando Miguel Ángel Asturias construyó a su alrededor, la trama de su novela Viernes de Dolores. De las páginas de la novela de nuestro Premio Nobel, de la novela que sobre la huelga escribió el doctor Barnoya García y de los estudios académicos de Barnoya García y Catalina Barrios y Barrios, vamos a ir construyendo la siguiente reseña de esta huelga que guste o no, desmesurada en su vulgaridad, sigue celebrándose en las calles del Centro Histórico año con año.

De su valor histórico nos habla el recordado periodista Héctor Gaitán desde las páginas del tomo cuarto de su Calle donde tu vives: “Esta manifestación jocosa al paso de más de ochenta años de tradición, ha servido para que el estudiantado universitario, consciente de la problemática del pueblo haga las denuncias correspondientes, unas en broma y la mayoría en serio. Estas denuncias, han dejado al descubierto la irresponsabilidad histórica de muchos hombres que han pasado por la cosa pública, poniendo de manifiesto su incapacidad para gobernarnos (…) Los huelguistas o sea, los estudiantes universitarios, no han dejado títere con cabeza, realizando sus respectivas denuncias a lo largo del tiempo señalado. Constituye pues, la Huelga de Dolores, un desahogo del pueblo, una forma de celebrar y gritar lo que no se puede hacer libremente por los consabidos resultados…”

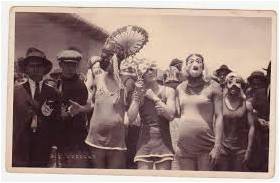

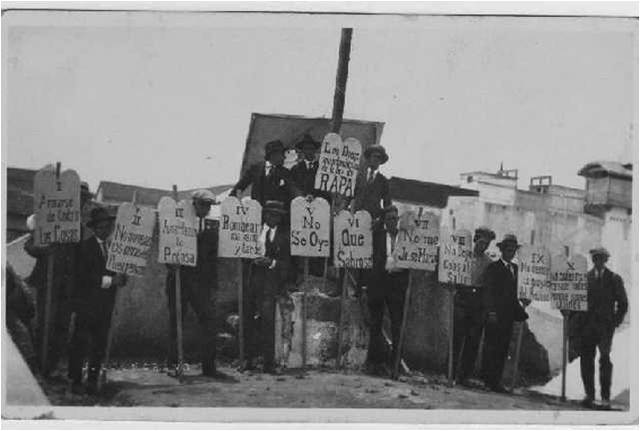

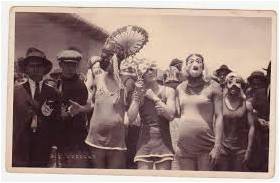

Antes de continuar, debo aclarar que no soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que no tengo ningún vínculo sentimental con la Huelga de Dolores, pero culturalmente hablando, me parece un evento interesante por su espontaneidad, por su desfachatez y por último, por su valiente desafío a la autoridad, en su carácter de denuncia, en un país en donde esto ha sido históricamente, mortal. Adicionalmente existen interesantes fotografías que documentan algunos desfiles, coincidiendo casi exactamente con la época de la novela de Asturias, ambientada en 1924 y esto hay que aprovecharlo, porque leer a Asturias siempre es un buen asunto.

-I-

De la huelga y sus símbolos

De la creación de La Chabela, el emblema de la Huelga de Dolores, nos relata José Barnoya en su hermoso libro Los cien años del insecto, que un grupo de estudiantes de medicina se encontraban en los jardines del Asilo Joaquina celebrando el fin de un corto internado en el hospital un día de inicios de 1921, cuando Hernán Martínez Sobral (Pan), tuvo su segundo de inspiración:

De la creación de La Chabela, el emblema de la Huelga de Dolores, nos relata José Barnoya en su hermoso libro Los cien años del insecto, que un grupo de estudiantes de medicina se encontraban en los jardines del Asilo Joaquina celebrando el fin de un corto internado en el hospital un día de inicios de 1921, cuando Hernán Martínez Sobral (Pan), tuvo su segundo de inspiración:

“-Secáte las lágrimas, Chinche y empezá a pensar en la próxima huelga- Epaminondas empezó a dar ideas a Pan Martínez. Así fue como se le ocurrió al pintor y estudiante, el cartelón de la Chabela. Sobre una tela empezó a hacer trazos: la mano huesuda en alto; el carpo, el metacarpo y los dedos de la derecha sobre el mero pubis; los fémures, las tibias, el tarso, metatarso y los dedos en movimiento. Solo faltaban las leyendas: -No Nos lo Tientes. Aquí está tu son Chabela.

Así salió del Hospital San Juan de Dios el Viernes de Dolores de 1921, en brazos de la Chinche, el nagual de los huelgueros seguido de un grupo de estudiantes rumbo a la escuela de Derecho…”[1]

Según el mismo escritor, La Chalana, ese alegre himno estudiantil, surgió de la reconciliación de la Escuela de Derecho y de Medicina en 1922, esa fue la primera vez que el desfile abandonó el encierro de las sedes de las facultades de Derecho y Medicina y salió a las calles. Quizá por ser la primera vez, ese año el desfile fue más bien austero. El año anterior, 1921 los estudiantes de Medicina salieron del edificio de su facultad y bajaron hasta la novena avenida, en donde se encontraron con los estudiantes de derecho, “…y se fundieron en un alegre abrazo, mezcla de trago, risas, mocos y lágrimas.” De esa reunión brotó la idea de contar con un himno de combate que en sus palabras reflejara la actitud combativa de los estudiantes, desafiadora e iconoclasta. Se reunieron en un salón de la Facultad de Derecho y Notariado, David “el Gato” Vela, Alfredo “el Bolo” Valle Calvo, José Luis “Chocochique” Balcárcel y Miguel Ángel “Moyas” Asturias.

“…Vela y Valle Calvo dieron la vida a unas estrofas; el coro se debió a Chocochique y una estrofita de los fármacos de la Chinche segunda; y la última estrofa que elaboró íntegra Moyas, aquella que dice: Patria, palabrota añeja/ por los largos explotada/ hoy la patria es una vieja/ que está desacreditada… Ya con la letra en la mano se fueron los estudiantes hasta la casa de Joseph Castañeda –no sólo músico y versátil musicólogo sino que también, autor de astracanadas satíricas…”[2]

La canción de guerra, bautizada La Chalana por Epaminondas Quintana, por chalán (el que trata con caballos y otras bestias), fue publicada en la primera página del periódico estudiantil No Nos Tientes, el 7 de abril de 1922.

De la composición de la música, la investigadora Catalina Barrios y Barrios nos ofrece un relato completo e interesante:

“Más tarde, José Castañeda, sentado en la silla de la barbería (9 calle entre 8 y 9 avenidas), comenzó a leer la letra, pues aceptó por fin, componer la música. Cuando lo estaban rasurando se inspiró. Apresuró al barbero y fue a su casa (11 avenida y 8 calle), ahora Edificio Recinos. Hizo la música y la firmó con el seudónimo de JOSEH. Se comunicó por teléfono con Miguel Ángel Asturias y le dijo ‘ya nació el niño’ (…) Se cantó, por primera vez, informalmente, el jueves anterior al Viernes de Dolores, en la facultad de Medicina, con copias a mano para que la aprendieran…”[3]

Pero además del desfile, la desfachatez de los estudiantes, las canciones, las pantomimas y los insultos subidos de tono, la huelga tiene otro sello característico, que es la circulación del periódico No nos tientes, fundado en el año de 1898 en la Facultad de Medicina, idea de los estudiantes Guillermo Salazar, Carlos Martínez, Luis F. Obregón, Luis Gaitán y Francisco Asturias.[4] Según relata el desaparecido periodista Héctor Gaitán en su interesante artículo sobre la huelga, la Facultad de Derecho también publicaba su periódico de forma independiente, llamado Vos dirés, pero que desapareció en beneficio del No nos tientes.

La huelga sin embargo, no siempre fue bien recibida por las autoridades. Por ejemplo, en 1903, relatan tanto Barnoya como Gaitán, los estudiantes de Derecho se encontraban reunidos en el edificio de su facultad, sede actual del MUSAC, leyendo los considerandos de la declaratoria de huelga cuando la policía irrumpió por la fuerza en el edificio. Según algunos autores, el dictador Estrada Cabrera tenía la intención de llegar a la festividad estudiantil, y había enviado a los agentes como una avanzadilla, situación que fue “malinterpretada” por los estudiantes, que creyeron que las fuerzas de seguridad trataban de impedir la celebración y se opusieron con violencia a la ocupación. La policía, al parecer mal instruida de lo que hacían allí, y acostumbrada a sus trabajos de represión, abrió fuego en contra de los estudiantes, resultando muerto Bernardo Lemus. Para controlar la situación fue necesario enviar a las tropas del ejército y por supuesto, el landó presidencial siguió de largo al ver el alboroto que la curiosidad presidencial había causado.

La huelga se suspendió por cuatro años, consecuencia lógica del clima de terror y represión que imperaba en la Guatemala de Estrada Cabrera. Sin embargo, en 1907 volvió a circular el No nos tientes, pese a que las imprentas de la ciudad habían sido ocupadas por la policía. Cuenta Barnoya que los ejemplares se mandaron a imprimir, con gran riesgo, a Honduras. El periódico estudiantil fue repartido clandestinamente a media noche, de casa en casa. Gaitán nos ofrece un fragmento del acto de asombrosa valentía estudiantil:

“…Guatemala, nuestra cara y dulce patria, presa se halla en la garra de un dictador, de un déspota miserable, inmensamente cobarde y ferozmente cruel. ¡Pobre pueblo en toda la extensión de su cielo siempre hermoso, ya no queda sino un vago recuerdo, resplandor de aurora iluminando la catástrofe (…) mazmorras lúgubres aquí; asesinatos públicos allá; latrocinios por todas partes, hombres en formas de culebras arrastrándose por el inmenso lodazal; rameras levantadas a la categoría de vírgenes, bandidos encargados de la seguridad pública y de la honra nacional, palos y chicotes; premiado el vicio con medallas de oro y castigado el bien…”

No es de extrañar que fulminada la dictadura luego de los terribles sucesos de la Semana Trágica, la huelga resurgiera con más fuerza, gritando y exigiendo un espacio de libertad. No nos debe extrañar tampoco que sus desfachatadas canciones ya denunciaban en ese breve período de tranquilidad política los ruidos de sables. Las canciones dedicadas a Charlie Sugar (don Carlos Herrera, presidente de la República) alertándolo de un cuartelazo inminente, o la dedicada a Rapadura (general José María Orellana), de estar preparándolo, se cantaron en las calles, desnudando realidades que ya solo eran negadas por pocos incautos. Quizás por las páginas de la novela de Miguel Ángel Asturias, Viernes de dolores, esta segunda época de la huelga se nos antoja la más interesante, acuerpada por la magnífica generación de 1920, Ramón Aceña Durán, Adrián Pitz Anleu, Epaminondas Quintana, Joaquín Barnoya, Miguel Ángel Asturias, Luis Balcárcel y tantos más que han quedado rescatados del olvido gracias a otro libro imprescindible para quien estudie este período de la historia nacional, de Epaminondas Quintana.

-II-

Imágenes y palabras

“…cuando los estudiantes dispusieron que a partir del Viernes de Dolores ya no habría clases, y como no se los concedieron se declararon en ‘huelga’, y para festejarlo asaltaron un tranvía, de esos que iban por la novena avenida a la plaza de toros…

-Fue cuando mataron…

-Sí, la policía mató a un estudiante…”

Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.

“¿Huelga o fiesta?

“¿Huelga o fiesta?

Las dos cosas. Huelga y fiesta. Huelga, porque a partir del Viernes de Dolores se declaraba la huelga de Semana Santa o suspensión de clases y labores en la universidad, y fiesta porque ese último viernes de Cuaresma celebrábase el carnaval de los estudiantes, carnaval que empezó en un tranvía amarillo, tirado por dos mulas negras, a lo largo de la novena avenida, yendo como quien va para la Plaza de Toros, sin más pasajero que un muerto que se desangraba. Roque Samuel Feler guiaba el tranvía…

Un disparo. Nunca se supo quién lo hizo. Lo cierto es que como la palabra lo dice, el asesino, hace sino, y aquél tranvía adornado como una carroza de carnaval, lleno de muchachos bullangueros que cantaban, gritaban, quemaban triquitraques, se convirtió en coche fúnebre, la fiesta estudiantil en duelo anónimo y Roque Samuel de tranviario en empleado del telégrafo.

¿Quién hizo el disparo?…”

Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.

“Las pandillas, perdón, comisiones estudiantiles encargadas de recaudar fondos se movían en la ciudad a velocidad de relámpago. Los designados por el Hache Ce de la Hache Ce (Honorable Comité de la Huelga de Dolores) y los voluntarios. El comercio, todo o casi todo en manos extranjeras, recibía, entre risas y temores, aquellos grupos de muchachos alegres e ingeniosos. Almaceneros, abarroteros, ferreteros, nadie escapaba a la guadaña de los estudiantes de Medicina, a la balanza de los estudiantes de Derecho ni al mortero de los estudiantes de Farmacia. La comisión de pelar al comercio en el centro de la ciudad (pelada a cero con muchas cifras antes), irrumpía en los negocios a la hora de mayor afluencia de compradores, cuando el almacén estaba lleno, para que fuera todo más espectacular. Del bolsillo del propietario o de la caja salían billetes o cheques. El que manejaba la guadaña, máscara de calavera, camisón blanco leche de cal de sepulcro, recibía el óbolo, en nombre de la Muerte, patrona de los estudiantes de Medicina. Luego, ceremoniosamente, lo pasaba al representante de los juristas, máscara y túnica negra, para que lo pesara en la balanza de Themis, y el de la balanza, cuando el peso lo satisfacía, lo entregaba al estudiante de Farmacia vestido de alquimista, el cual lo metía en el mortero y hacía como que lo molía…”

“Las pandillas, perdón, comisiones estudiantiles encargadas de recaudar fondos se movían en la ciudad a velocidad de relámpago. Los designados por el Hache Ce de la Hache Ce (Honorable Comité de la Huelga de Dolores) y los voluntarios. El comercio, todo o casi todo en manos extranjeras, recibía, entre risas y temores, aquellos grupos de muchachos alegres e ingeniosos. Almaceneros, abarroteros, ferreteros, nadie escapaba a la guadaña de los estudiantes de Medicina, a la balanza de los estudiantes de Derecho ni al mortero de los estudiantes de Farmacia. La comisión de pelar al comercio en el centro de la ciudad (pelada a cero con muchas cifras antes), irrumpía en los negocios a la hora de mayor afluencia de compradores, cuando el almacén estaba lleno, para que fuera todo más espectacular. Del bolsillo del propietario o de la caja salían billetes o cheques. El que manejaba la guadaña, máscara de calavera, camisón blanco leche de cal de sepulcro, recibía el óbolo, en nombre de la Muerte, patrona de los estudiantes de Medicina. Luego, ceremoniosamente, lo pasaba al representante de los juristas, máscara y túnica negra, para que lo pesara en la balanza de Themis, y el de la balanza, cuando el peso lo satisfacía, lo entregaba al estudiante de Farmacia vestido de alquimista, el cual lo metía en el mortero y hacía como que lo molía…”

Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.

“¿Huelga o fiesta? Las dos cosas. Huelga en la Universidad durante la Semana Santa y carnaval de los estudiantes el Viernes de Dolores, carnaval de carnavales, amargo, explosivo, mordaz, blasfematorio (escupir al cielo y abrir negras carcajadas de luto como si fueran paraguas), carnaval de todos los disfraces y todas la audacias, cara al crimen, cara al fanatismo, cara a la barbarie, la palabra convertida en guillotina, el gesto en mueca de indefenso que bromea por no tener otra arma, la risa estudiantil en carcajada de feroz concubino… ¡abajo las togas, los uniformes, las levitas, las sotanas, los ornamentos, los títulos, las condecoraciones! Toda la mecánica del improperio…”

“¿Huelga o fiesta? Las dos cosas. Huelga en la Universidad durante la Semana Santa y carnaval de los estudiantes el Viernes de Dolores, carnaval de carnavales, amargo, explosivo, mordaz, blasfematorio (escupir al cielo y abrir negras carcajadas de luto como si fueran paraguas), carnaval de todos los disfraces y todas la audacias, cara al crimen, cara al fanatismo, cara a la barbarie, la palabra convertida en guillotina, el gesto en mueca de indefenso que bromea por no tener otra arma, la risa estudiantil en carcajada de feroz concubino… ¡abajo las togas, los uniformes, las levitas, las sotanas, los ornamentos, los títulos, las condecoraciones! Toda la mecánica del improperio…”

Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.

“Jorge con charpa y de gala

“Jorge con charpa y de gala

Es un émulo de ‘Machaquito’

Y montado en una escoba

Se parece a Napoleón…

¡ay qué bonito!

Unos dicen que Jorge es amargo,

Otros dicen que no es más que un largo

Ya los ‘cachos’ lo supieron cuando el cinco

Los fregó con la volada…”

Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.

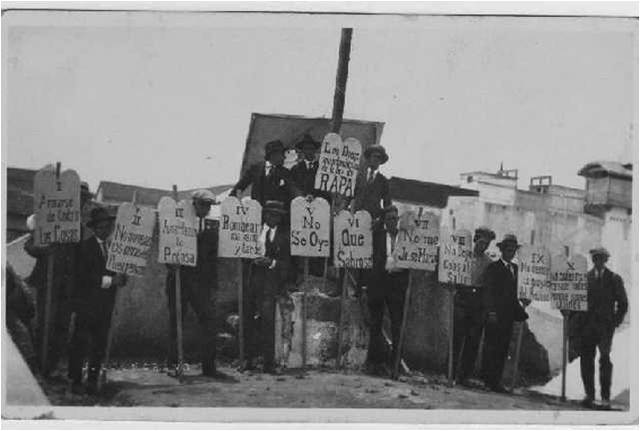

“Rapadura, rapadura, rapadura

Las pancartas portan Los Diez Mandamientos de la Ley de Rapa, (dedicadas al presidente José María Orellana), y algunas son legibles a simple vista gracias a la calidad de la fotografía que publicó Gaitán en su libro: “I. Armarse de todas las cosas”, “III. Amordazar a la Prensa”, “IV. Bombear mañana y tarde”, “V. No se oye”, “VI. Que sabroso”, “VII. No me jo…sé María”, “VIII. No dejar colas al salir”, “IX. No desear la guayaba del prójimo”

Presidente contra el voto popular,

Esa ganga codiciada y que chichona

Consiguió tu gran Partido Liberal…

Pues tu cara es el espejo de tu alma,

Siempre sucia te la vamos a mirar,

Con razón que se murmura entre la gente,

Ahora si negra que la vamos a pasar…

Mira al Cuco de la Guerra,

Cómo le gusta el terror,

Cuando el puño de su espada

Nunca ha empuñado con honor…

Mira a la Resucitada

Por milagro del cuartel,

Que hasta el mismo San Rufino

Sufriría, sufriría, Rapadura,

Contemplando tu pastel…”

Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.

“El paseo estudiantil, huelga, carnaval, vivalavirgen, acaba de iniciarse entre bombas voladoras, cohetes, vivas, aplausos, bandas, marimbas, en la Escuela de Medicina, vetusto edificio perdido en la eternidad de sus relojes sin agujas y adornado ese año a la pompeyana con lámparas votivas como sexos de mujeres, hojarasca de ojos humanos, sátiros de flautín y rabito, y falos industriales, quiméricos, de pinacoteca, decoración maestra de los futuros médicos pintores, que desfilaban bajo signos fálicos.

“El paseo estudiantil, huelga, carnaval, vivalavirgen, acaba de iniciarse entre bombas voladoras, cohetes, vivas, aplausos, bandas, marimbas, en la Escuela de Medicina, vetusto edificio perdido en la eternidad de sus relojes sin agujas y adornado ese año a la pompeyana con lámparas votivas como sexos de mujeres, hojarasca de ojos humanos, sátiros de flautín y rabito, y falos industriales, quiméricos, de pinacoteca, decoración maestra de los futuros médicos pintores, que desfilaban bajo signos fálicos.

Adelante, los ‘Gonfalones’, grandes falos para tocar el gong, desafío de machos que predican con el ejemplo. Luego, los ‘Chacales’, malditos dienteros. En las bolsas de sus mandiles, gabachas o delantales, el arsenal de extracción de dientes más escalofriante. Punto y seguido, los ‘Chorros’. Corrían entre el público, enharinados, vestidos de payasos, nariz de rábano o remolacha, cejas enarcadas como tildes de eñes, haciendo agujeros o barrancos en las carteras o monederos de los que les daban, diz que para los gastos de la fiesta. Los ‘Chas-Gracias’, especialmente a las asistentas, por haberse molestado en venir a la huelga, lanzándoles serpentinas, puños de confeti y besos con la punta de los dedos…”

Miguel Ángel Asturias. Viernes de Dolores.