Julián González Gómez

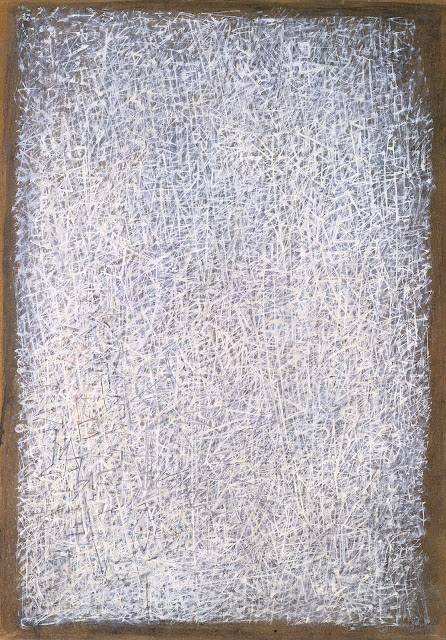

Aunque este artista no está catalogado como un abstracto expresionista ya que su obra es muy variada y se puede inscribir dentro del arte conceptual, en este dibujo hace un homenaje a la abstracción predominante durante años anteriores a su realización y por medio de este se hermana con algunos destacados miembros de aquel movimiento como Mark Tobey o Franz Kline. Sin embargo, a pesar de que fue realizado mediante dos de los medios que utilizaban los expresionistas abstractos: el automatismo y la improvisación, por su morfología conceptual se podría circunscribir dentro del minimalismo, lo que hace de esta obra algo más que un mero signo de admiración por las glorias pasadas dentro del volátil mundo de las tendencias artísticas de la modernidad. Esta obra, al igual que mucho del trabajo gráfico de Lewitt, es menos conocida que su obra escultórica serial, pero por su rareza la incluimos en esta sección.

Aunque este artista no está catalogado como un abstracto expresionista ya que su obra es muy variada y se puede inscribir dentro del arte conceptual, en este dibujo hace un homenaje a la abstracción predominante durante años anteriores a su realización y por medio de este se hermana con algunos destacados miembros de aquel movimiento como Mark Tobey o Franz Kline. Sin embargo, a pesar de que fue realizado mediante dos de los medios que utilizaban los expresionistas abstractos: el automatismo y la improvisación, por su morfología conceptual se podría circunscribir dentro del minimalismo, lo que hace de esta obra algo más que un mero signo de admiración por las glorias pasadas dentro del volátil mundo de las tendencias artísticas de la modernidad. Esta obra, al igual que mucho del trabajo gráfico de Lewitt, es menos conocida que su obra escultórica serial, pero por su rareza la incluimos en esta sección.

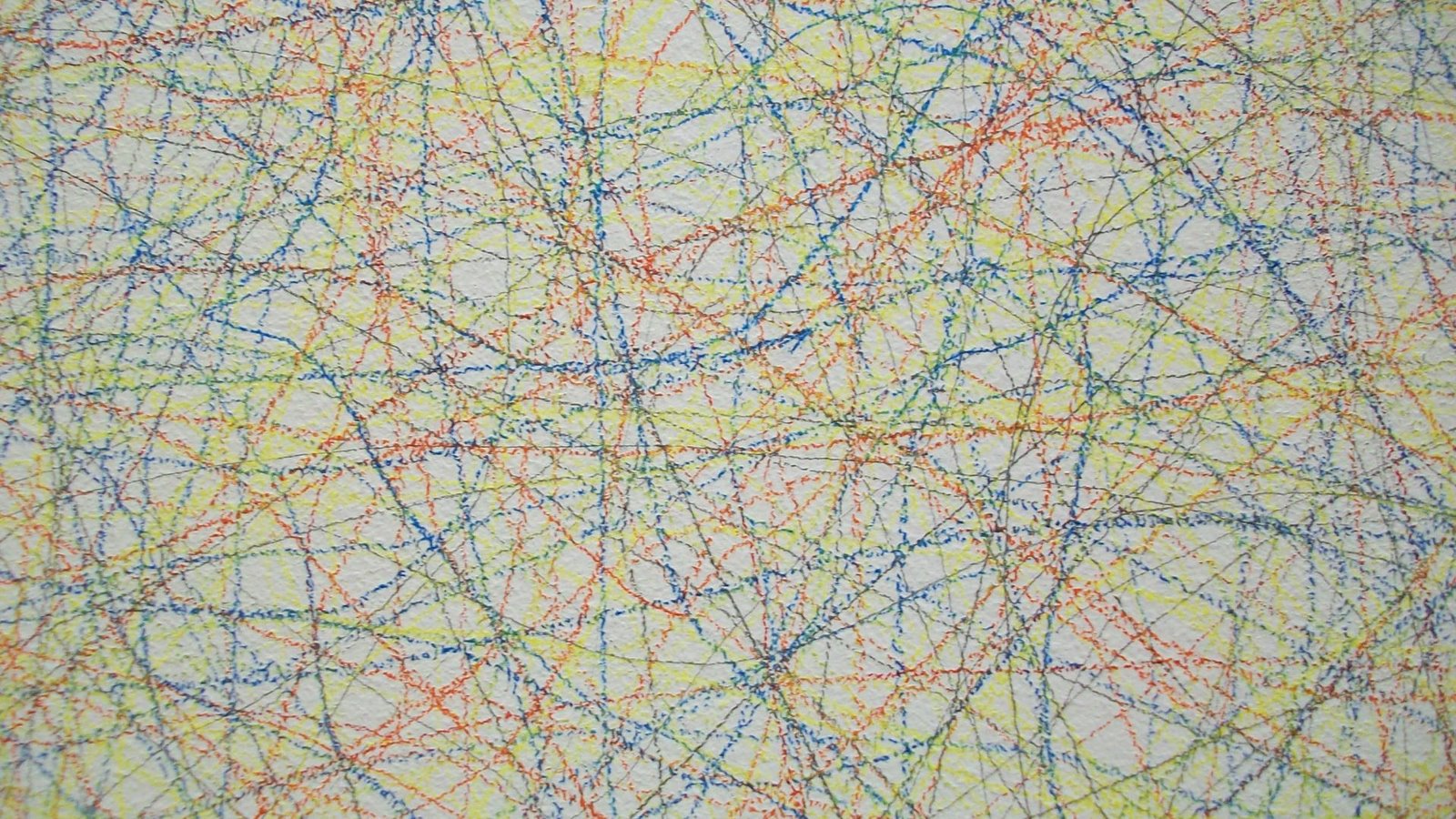

En este dibujo impera el gesto automático del creador que se expresa sin mediar ningún filtro técnico o temático y tan sólo se deja llevar por lo que su impulso determina. Eso sí, dentro del programa premeditado que se planteó, el medio expresivo se restringe únicamente a la línea, trazada libremente y sin aparente control sobre su dirección. Estas líneas no son vectores sino vehículos de transmisión y ligamento entre ellas mismas, formando campos virtuales que se pueden determinar por medio de las aristas que los circunscriben. El minimalismo de esta obra consiste entonces en la economía básica de los medios de expresión, restringidos a las mismas líneas, pero de diferentes colores los cuales expresan una tenue variedad.

No hay ninguna representatividad de valores ni tampoco signos o símbolos que pretendan comunicar nada. En el minimalismo lo que está es lo que es y en este caso sólo están las líneas. Si en la lectura por parte del observador se revela algún mensaje, este no ha sido premeditado, ni siquiera si existiese alguna ambigüedad aparente. En mi caso lo asemejo al producto de los trazos que puede hacer un niño en una pared con un crayón de cera, pero esto es solamente una analogía y seguramente una anécdota. La frialdad y sequedad del minimalismo pueden parecer distantes, pero sus consignas se rigieron por una clara conciencia de la neutralidad de la expresión, que se oponía a la exuberancia y el populismo de las tendencias dominantes en el arte de los años 60 del siglo pasado. Lo que destaca a esta obra dentro de aquellas que produjo el minimalismo (en el que predominaba la geometría euclidiana), es su organicidad y la libertad del enunciado y por ello se puede asociar con el expresionismo abstracto, un arte mucho menos constreñido por los aspectos conceptuales y también los formales.

Sol Lewitt nació en Hartford, Connecticut, en 1928. Provenía de una familia de emigrantes judíos de Rusia que se establecieron en Estados Unidos a principios de siglo. Después de estudiar la preparatoria se inscribió en la Universidad de Syracuse, donde recibió el título de Bachelor of Fine Arts en 1949. Poco tiempo después, viajó a Europa donde conoció las obras de los grandes maestros de la antigüedad y los modernos y también se empapó de las tendencias posvanguardistas que por ese entonces se desarrollaban. Su carrera como artista se inició después de su servicio militar (participó en la guerra de Corea), trasladándose a Nueva York, donde trabajó durante algún tiempo como diseñador gráfico para la revista Seventeen Magazine y después para la firma de arquitectos de I. M. Pei. Sus intereses lo llevaron a estudiar la fotografía del siglo XIX, en especial la obra de Eadweard Muybridge y sus series de locomoción secuenciada.

Como artista independiente se inició a principios de los años sesenta haciendo esculturas, que él llamaba “estructuras” para diferenciarlas del arte tradicional y porque además pretendía desligarse de los encasillamientos a los que estaban sometidos los artistas, relacionándose de esta forma con las primeras expresiones del arte conceptual. El desarrollo de estas “estructuras” se basaba en configuraciones geométricas y planos seriados, como consecuencia de sus estudios sobre Muybridge. Dentro de su propia tendencia empezó a relacionarse con el minimalismo a mediados de esa década, pero insertando un fuerte componente conceptual, con la consigna de que en el arte es más importante la idea que su concreción material. Trabajó en estructuras modulares regidas de acuerdo a progresiones matemáticas en las que cada pieza es parte de una serie de variaciones sobre un tema específico. Sus estructuras modulares eran construidas con metal o madera, primero pintadas de negro y en épocas posteriores de blanco, ateniéndose a la pureza representativa del minimalismo.

En 1968 realizó su primera obra auténticamente conceptual, llamada Box in the Hole, que consistió en un cubo que Lewitt enterró y fue registrada sólo por medio de fotografías. Bajo estos mismos parámetros su obra se desenvolvió y a partir de la década de 1970 empezó a destacarse como artista tanto conceptual como minimalista. Bastante reconocido en los Estados Unidos, sus trabajos se empezaron a conocer en Europa a partir de fines de esa década. Con muy pocas modificaciones, expuso sus planos, figuras seriadas y obras gráficas de variaciones hasta su muerte en el año 2007.