Hombres de papel de Oswaldo Salazar

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

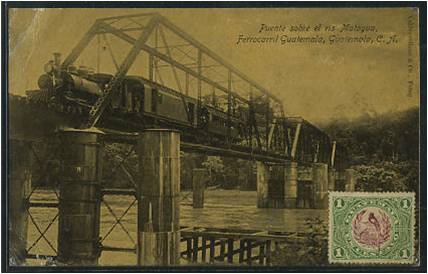

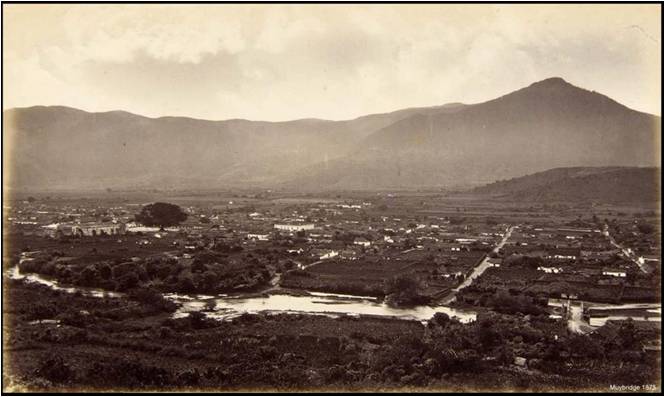

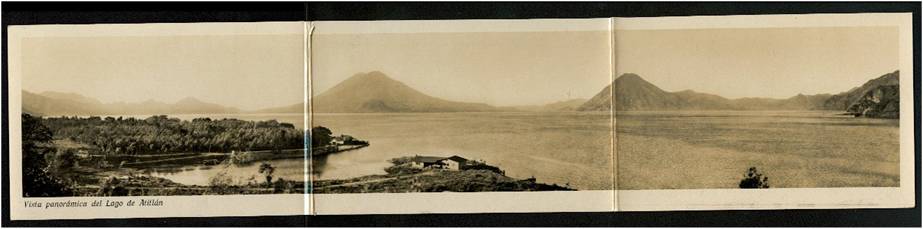

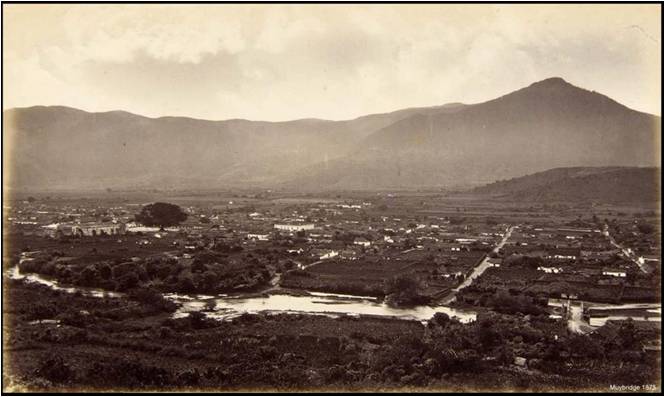

Entré en el mundo asturiano desde la puerta de Leyendas de Guatemala, esos maravillosos sueños-historias como las calificara el citado hasta el cansancio Paul Válery. Todavía recuerdo el asombro al leer el texto Guatemala, que abre el volumen, la contundencia de las imágenes que evoca, el camino polvoriento por el que nos introduce en esa ciudad atrasada y melancólica como lo era la capital del país a principios del siglo XX. “Las primeras voces me vienen a despertar; estoy llegando. ¡Guatemala de la Asunción, tercera ciudad de los Conquistadores! Ya son verdad las casitas blancas sorprendidas desde la montaña como juguetes de nacimiento. Me llena de orgullo el gesto humano de sus muros (…) me entristecen los balcones cerrados y me aniñan los zaguanes abuelos. Ya son verdad las carretas de los rapaces que se persiguen por las calles…”. La maravilla del texto que apenas cito, es la suave cadencia de sus palabras que inicia con la primera frase: “La carreta llega al pueblo rodando…” y que termina en “… ¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo!”, es realidad ese viaje en carreta por esos caminos antañones que terminaban en las desportilladas puertas de la ciudad, ya fuera por el barranco del Guarda, del Incienso, o bien por el descampado del Guarda Viejo… es quizá la reconstrucción en la memoria asturiana de ese regreso a la ciudad cuando la familia abandonó el exilio interno de Salamá o los viajes que narraban por las noches en su casa del barrio La Parroquia los arrieros que se hospedaban en el tercer patio, y en el que se escabullía para escuchar sus historias.

Ese ritmo suave de la ensoñación del recuerdo, o del cansancio del viajero que ve acercarse bajo el sol y dentro del polvo la ciudad, fue para mis ojos de niño lector, una absoluta revelación. Las leyendas, unas más, otras menos me impresionaron… como la leyenda del volcán que me pareció el relato de un sueño, o la de la Tatuana, extrañas imágenes de una duermevela.

Llegué luego al mundo asturiano desde las páginas de El señor presidente, recuerdo que en una poco amigable edición de la editorial EDUCA –que para la sorpresa de cualquiera hoy en día, adquirí en un supermercado–. A pesar de estar impresa en letra pequeña, en papel periódico, el libro me causó la sensación de haber leído una historia color sepia, confusa, como si el telón de fondo fuera un inmenso mundo sumergido en agua sucia. El primer capítulo, el de los pordioseros, el Pelele que en un arranque de histeria asesina al hombre de la mulita, un temido militar de la dictadura, es de esos textos que no he podido olvidar desde aquella tarde de sábado a los 13 años que la leí por primera vez. He releído la obra otro buen par de veces, y la impresión sigue nítida. La suciedad, la atmósfera agobiante de la miseria, la ciudad provinciana cerrada a todos, de espaldas al mundo.

La tercera gran impresión que tuve del mundo asturiano fue su poesía, sobre todo ese hermoso canto a Tecún Umán, con una línea que vale por todo el poema, que de por sí vale mucho: “¿A quién llamar sin agua en las pupilas?”, que en mi memoria al día de hoy aún resuena en la voz de mi papá, que en su primera época solía compartir textos, frases, párrafos, páginas que le gustaban con quien quisiera escucharlos. Lo recuerdo leyendo el poema en una edición en cartilla de Educación Cívica, recitando el poema con amplios gestos, como se enseñaba antes a declamar. Mi papá fue un gran admirador de Miguel Ángel Asturias y siempre lo tuvo dentro de sus favoritos, incluso la impenetrable y para mí (perdonen la confesión) aburridísima Hombres de maíz, llena de afectaciones y retruécanos para forzar una historia, siguiendo el consejo de Isle D’Adam, de si no ser interesantes, por lo menos ser oscuros.

La reivindicación de mis lecturas asturianas vino con Viernes de Dolores, magnífica novela en la que ya había alcanzado su madurez narrativa. Gracias a su portentosa memoria, los hechos que lo forzaron a salir al exilio a Londres primero y luego a París en los primeros años de la década de los veinte, se transformaron en un libro que pendula de la desesperación a la risa burlona. El drama del estudiante asesinado en un tumulto dentro del tranvía amarillo contrasta con el gozo despreocupado de los estudiantes que escriben en desorden los versos de La Chalana. Están presentes las cantinas y el ominoso murallón del Cementerio General, la ciudad se antoja menos desesperanzada que la ciudad de paredes ciegas que protagoniza la historia de El señor presidente, pero sigue siendo una ciudad de alegrías de muros para adentro. Afuera el sol, la pobreza, el polvo y el nuevo dictador, Rapadura, que con cólera, batonazos y disparos, pretende acabar con las burlas y las sonoras carcajadas prorrumpid, ja, ¡ja!

-II-

Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.

Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.

Hábilmente narrada, en capítulos cargados de muchos datos y mucha emoción, la novela nos lleva de tal forma absortos que sus 354 páginas se agotaron ante mis ojos en apenas 3 días. Es de esos libros, valga el cliché, en el que uno siempre se perdona seguir leyendo un par de páginas más a pesar de que la madrugada ya despunta por la ventana. Con apenas uno o dos errores de bulto que devienen intrascendentes, está construida sobre una investigación acuciosa. La vida en ese París despreocupado, las pláticas de los artistas entregados a la bohemia en los cafés de moda, denotan que Salazar se ha dejado horas en bibliotecas, archivos y hemerotecas.

Del mismo modo, sus atrevidos capítulos en los que la realidad trastoca en sueño no suenan impostadas, como tampoco las frases del mismo Miguel Ángel Asturias que su novelista va insertando aquí y allá, aportando al texto una sonoridad propia de la obra asturiana, pero que también denotan a un gran lector de la obra de nuestro famoso escritor.

Me parece lo más interesante de su obra el empeño en retratarnos al escritor en busca de una voz, que espera y desespera en trabajitos de juzgados y salas de redacción, siempre soñando, imaginando que está destinado a dejar una gran obra, a no morir, para seguir viviendo en la mente de sus lectores. Esa obsesión, tratada de acallar bajo el alcohol nos llevan a ese Miguel Ángel del que todo guatemalteco ha escuchado anécdotas, la mayoría malintencionadas, en el que entre borracheras siderales pasa los días, rebotando de cantina en cantina, bebiendo hasta la ingominia, como dijo alguien de otro de sus pares, Juan Rulfo; “…en Guatemala sólo se puede vivir borracho, no metiéndose en nada y haciéndose el baboso…”, pues ¿qué es El señor presidente sino un larguísimo delirium tremens, en el que el lector se retuerce en el fondo de un basurero, completamente incapaz de ayudar a Camila en su triste destino?

En paralelo se desdobla la historia de ese guerrillero apropiado de un personaje salido de la mente de su padre –que según Salazar fue idea de Haydeé Santamaría, en La Habana–, siempre peleando por un lugar en el cual protagonizar la historia, negada por la sombra de su padre. Gaspar Ilom, perdido en las discusiones bizantinas de la teoría revolucionaria que lo llevó a romper con las FAR históricas e irse a fundar su propio y minúsculo ejército revolucionario: la ORPA; fundida luego en la sombra de la URNG por obra y gracia de Fidel Castro. Rodrigo Asturias terminaría su vida de esfuerzos y ensueños de poder en la piscina de su casa, según cuentan algunos, devuelto a la sombra luego del oprobioso incidente del secuestro y muerte y de doña Olga Novella, escándalo del que inexplicablemente pudo evitar la prisión, pero desliz criminal que le hizo imposible participar como candidato en las elecciones presidenciales de 1999.

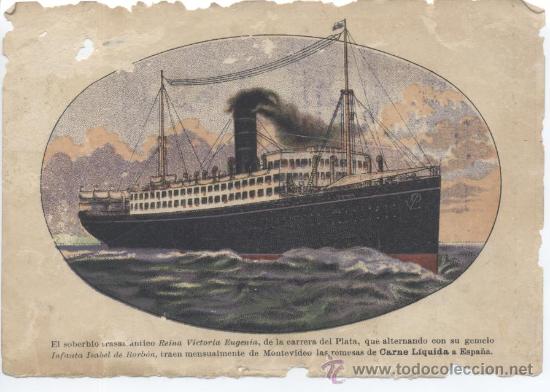

Del otro lado del Atlántico, acompañamos al Gran Moyas en sus vagabundeos por París; Ciudad de Guatemala, escondiendo el libro detrás de un ladrillo y por ciudad de México, con su manuscrito tocado y retocado por espacio de quince años, hasta que encuentra quien se lo publique. “Imagínate, quince años de chinearla de aquí para allá, revisando, repitiendo, queriendo publicarla y también quemarla.” Porque Hombres de papel es una especie de novela sobre la novela, el proceso de construcción de ese grito larguísimo en el que vierte todas sus entrañas el hombre que fue niño, adolescente y joven durante una dictadura que parecía no terminar nunca, no terminar nunca sus maldades, no tener límite su mano oscura, como lo podría atestiguar el general Manuel Lisandro Barillas, apuñalado por dos sicarios en la ciudad de México, bajo la sombra de la espalda de la catedral, o el general ecuatoriano Plutarco Bowen, secuestrado en Tapachula por otro esbirro cabrerista y fusilado a toda velocidad en el parque central de San Marcos.

De esa opresión salta a la completa libertad de París. Que para mayor inri bullía en esa época de todas las vanguardias, imperaba el exceso propio de esa generación que sobrevivió a los horrores del lodazal pestífero de Verdún, Noyón, Yprés, Gallípoli… la ciudad en donde Josephine Baker se paseaba desnuda en compañía de su pantera negra, y en donde el jazz retumbaba en los bajos de los cafés de las calles secundarias. “Tú no tienes la experiencia, y por eso no te puedes imaginar la diferencia que hay entre una noche bulliciosa de Montparnasse hablando de libros hasta el amanecer, y escuchar desde la cama el silbato de un policía que cruza la noche y la calle vacías. Sí, ya nunca fui el mismo”, por fortuna agregaría yo, porque sería esta experiencia europea y el contacto con las vanguardias artísticas y las leyendas americanas descubiertas, vea usted, de manos de estudiosos franceses.

Luego, gracias a las imprudencias de los especuladores de caras anónimas y la caída de la bolsa de valores, Asturias debió regresar a Guatemala en 1932, luego de una década afuera, una larga década de inestabilidad política, cuartelazos y borracheras castrenses que terminaron de pronto, con la sobriedad autoritaria del nuevo caudillo, Jorge Ubico. Allí, en esta ciudad del hastío, volvió a atestiguar:

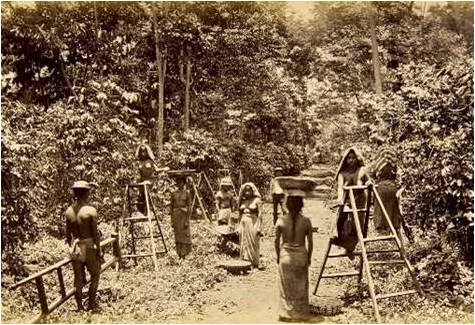

“… cómo en las cercanías de la metrópoli empobrecen los pequeños campesinos, cómo pierden su sostén y en los barrios sórdidos de miseria se extinguen sus vidas como las brasas de carbón. Y así, finalmente, deben migrar desde la meseta del altiplano hasta las plantaciones de la costa tropical, donde pronto enferman, mueren o vegetan, tísicos, sifilíticos o alcohólicos. Acertaste, he vuelto a mis fuentes francesas: leo mucho Hugo y más Zola. Y te puedo asegurar una cosa: con esto voy a dejar en la literatura guatemalteca…”.

Queda claro porqué Asturias escribió lo que escribió, su trilogía bananera y sus sueños-historias que desgranan una Guatemala dura, hermosa, que nos duele, como diría en sus versos Manuel José Arce. En fin, si no me detengo les termino transcribiendo esta magnífica historia, que vale la pena leerse de un tirón, imaginándose este dolorso parto literario que desembocaría en esa noche de gloria de 1967, en la fría capital sueca, en un capítulo alucinante, de los mejores y más convincentes del libro. Ceremonia que estuvo a punto de no suceder, porque el presidente del comité que decide el ganador anual del Premio Nobel de Literatura, Anders Osterling, no estaba de acuerdo con elegir a Miguel Ángel Asturias, pues sus preferencias se inclinaban hacia Graham Greene, que nunca lo ganó. Osterling opinaba que Asturias era “…demasiado limitado para elegir sus personajes literarios…”, veto que fue superado por los votos favorables al guatemalteco de los académicos Eyvind Johnson, Henry Olsson y Erik Lindergren, justificando su elección: “… por sus vívidos logros literarios, fuertemente arraigados en los rasgos y tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina…”; y que llegaron incluso a proponer que el premio se les diera compartido a Miguel Ángel Asturias y a Jorge Luis Borges, acto que sí hubiera resultado revolucionario, y que no hubiera permitido la vergüenza de castigar al gran Borges por la imprudencia de sentarse a almorzar con el general Rafael Videla gesto que, para mayor deshonra, fue malinterpretado por la Academia Sueca.[1]

En fin, no se diga más, gócese usted también esta maravilla de Hombres de papel.

[1] Brenda Martínez. Asturias casi no gana el Nobel. Prensa Libre, 21 de enero de 2018. Páginas 16-18.

Uno de los olvidados

Carlos Wyld Ospina, escritor y poeta

Rodrigo Fernández Ordóñez

Descubrí a Wyld Ospina en los días de la adolescencia, con La gringa (1935), una novela costumbrista que mi papá me regaló como parte de una colección de autores guatemaltecos de la Colección narrativa guatemalteca siglo XX, del Ministerio de Cultura y Deportes, que incluía a otros buenos autores como Francisco Méndez y sus Cuentos de Joyabaj, o José María López Valdizón, La vida rota. Lo redescubrí bastantes años después con su magnífico ensayo político El autócrata (1929), y luego me lo recordó Fernando Vallejo en El mensajero, cuando lo ubica junto con Porfirio Barba-Jacob en medio del torbellino de la Revolución Mexicana.

Retrato más conocido de Carlos Wyld Ospina, distinguido miembro de la generación literaria de 1910.

-I-

Los primeros años

Carlos Wyld Ospina[1] nació en Antigua Guatemala el 19 de junio de 1891, con ascendencia inglesa por parte de su padre y colombiana por su madre. La familia vivía de propiedades agrícolas en los alrededores de la ciudad colonial, lo que permitió que sus padres les dieran a Carlos y hermanos una buena educación. Estudió su educación primaria en Antigua y su bachillerato en ciudad de Guatemala, en San José de los Infantes. Desde muy joven se independiza económicamente de sus padres, e ingresa como empleado de comercio. A los 20 años, quien sabe a cuento de qué, quizá en busca de emociones, parte rumbo a México, que por entonces atravesaba el torbellino de la revolución, y empieza a trabajar como periodista, en el bando equivocado de la revolución (dicho sea de paso), pues milita en las filas de Victoriano Huerta, el gran traidor del movimiento. Esta es una de las primeras contradicciones de su biografía, pues a pesar que milita en el bando que desencadenó la decena trágica que terminó con el asesinato a sangre fría de Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez en un campo terroso a espaldas de la cárcel de Lecumberri, luego se larga con un ensayo documentadísimo y sesudo sobre los autócratas y los abusos del poder.

En el México revolucionario traba amistad con un poeta excéntrico nacido en Colombia, Porfirio Barba Jacob, quien para entonces insultaba a izquierda y derecha contra los que se oponían a los designios de La cucaracha Huerta, desde las páginas de El Independiente. De allí migra con su nuevo amigo chapín hacia las páginas de El Churubusco, que presumiblemente, en palabras de Vallejo era un periódico crítico con cierto humor. “Antecitos de que llegaran traspasó la empresa y se esfumó. Se esfumó en compañía de Carlos Wyld Ospina, su más asiduo colaborador en Churubusco, un jovencito guatemalteco con sangre colombiana que había conocido en El Independiente”, apunta Vallejo sin darnos más detalles.

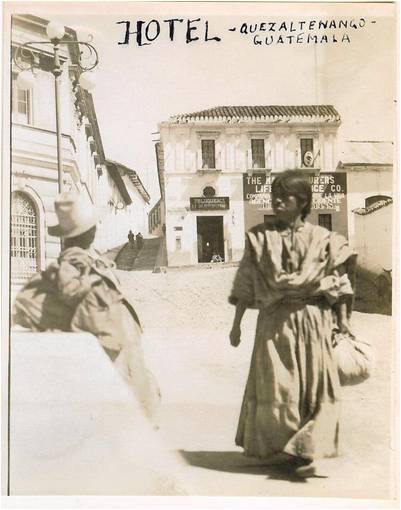

Lo cierto es que a inicios del siglo XX tenemos a Barba Jacob y a Wyld Ospina de regreso en Guatemala, en Quetzaltenango. Es la Guatemala de Estrada Cabrera. Pero a los fugitivos poco les importa el dictador, pues vienen huyendo de quienes les quieren cobrar los insultos lanzados contra Carranza, Obregón y Villa. O sea, medio México. En 1915 tenemos en Xela a Wyld Ospina dirigiendo el diario Los Altos. Luego funda el diario El Pueblo, junto con el poeta Alberto Velásquez, (de quien prometo buscar información para ir resucitando a estos olvidados maestros).

Años después se establecerá en ciudad de Guatemala, en donde escribirá como editorialista para el diario más importante del país de aquellos tiempos, El Imparcial, para quien colaborará de 1922 a 1925. En el ínterin, el 15 de mayo de 1923, funda con otro grupo de intelectuales y científicos la hermosa Sociedad de Geografía e Historia que aún sobrevive, con el nombre de Academia publicando todavía su invaluable aporte al conocimiento de la historia nacional, su revista Anales.

Apunta Tejeda que quienes lo conocieron: “… lo describen como un hombre de fina y dominante conversación. Le agrada conocer las inquietudes creativas de los más jóvenes. No tolera la petulancia, menos, la mediocridad. Es afable con las personas de su afecto, pero, no con todas…”

-II-

La madurez del escritor

Don Carlos abandona las letras para dedicarse a la política. Es electo diputado de la Asamblea Nacional Legislativa por dos períodos, de 1932 a 1935 y de 1937 a 1942, es decir que fue diputado durante el ubiquismo, lo mismo que Miguel Ángel Asturias. Cosa extraña, pues en 1929 publica su ensayo político-social titulado El Autócrata, firmado en Alta Verapaz, 1926-1927:

“El autócrata (del griego autos, sí mismo, y crateia, fuerza) es en esta semblanza el personaje genérico que, contra las vanas teorías políticas que asignaron a Centro América un régimen democrático, impone un gobierno de hecho, que ha tomado carácter normal y perdurable a espaldas de la ley escrita. Este gobierno está basado en la autocracia, es decir, en ‘la fuerza que se toma de sí mismo’ (…) Por eso, aunque mi propósito prístino fue escribir una semblanza de Estrada Cabrera, famoso autócrata guatemalteco, encontré que la personalidad de este gobernante quedaba incompleta, y sería sin duda mal comprendida, presentándola dentro el cuadro aislado de su tiranía. Esta misma tiranía, sin la autocracia liberal de Justo Rufino Barrios no se explicaría satisfactoriamente a la luz del determinismo histórico (…) La administración de Estrada Cabrera es de ayer. Yo mismo crecí mientras el autócrata imperaba como un amo sobre el país. Contribuí desde la prensa a su caída conversé con él acerca de las cuestiones importantes de su gobierno cuando Don Manuel, como se le llamaba popularmente en Guatemala, ya gemía a la sombra de los muros de una prisión en 1920”[2].

Casos extraños los de nuestros escritores. Se pelean con un dictador pero alaban al otro. Lo mismo Wyld que Rafael Arévalo Martínez, que escribe su monumental denuncia contra Estrada Cabrera en el magnífico Ecce Pericles!, para pasar apenas en una década a alabar el trabajo de Ubico. Quizá los años que nos separan del ubiquismo nos impide entender estos matices, ya descritos por el historiador Carlos Sabino en Guatemala, la historia silenciada, cuando señala que la dictadura de Ubico era más bien una dictablanda, que está más cerca de Miguel Primo de Rivera que de Rafael Trujillo o del propio Estrada Cabrera. Pero bueno, para efectos del mundo de las ideas, y ateniéndonos a la propia conceptualización de autocracia que define Wyld al inicio de su ensayo, es imposible entender su militancia en la asamblea de un régimen a todas luces antidemocrático como el que gobernó el país desde 1931 hasta 1944.

Extraño además porque, como él mismo afirmaba en la presentación de su ensayo, desde Quetzaltenango, ciudad en la que vivía por entonces, levantó la voz de la oposición a la dictadura de Estrada Cabrera, publicando el ya citado El Pueblo en 1920[3]. Según una amiga del autor, este diario era buscado y leído “…con interés, por sus valerosos artículos, llenos de energía y de un espíritu de protesta que orientaron al público para la lucha que pronto fue realidad…”[4] y nos regala un dato que vale oro: que al estallar la rebelión en lo que luego se llamaría la Semana Trágica, en abril de 1920, Wyld Ospina, a la cabeza de un grupo de estudiantes, tomaron el cuartel de artillería de Quetzaltenango, debilitando considerablemente el apoyo al dictador.

Tal vez los diez años de caos que siguieron a la caída de la dictadura cabrerista hicieron mella en la mente de nuestro escritor, que terminó por aceptar más pragmáticamente, la conveniencia de una dictadura que pusieran fin al caos y la cadena de cuartelazos que se dieron desde 1921. Algo así me sugiere la presentación que escribe para su novela La Gringa, publicada en 1935 en la que apunta: “El actual Presidente de Guatemala, General don Jorge Ubico, trabaja por hacer de la república ‘una nación proba, rica, culta y sana’. En este propósito vasto encaja bellamente la edición, por cuenta del Estado, de obras de autores guatemalenses (…) Este libro, en su modestia, intenta colaborar en el aspecto cultural-estético de aquel programa de gobierno”.

Ante estas palabras sólo me quedan dos caminos para opinar sobre Wyld Ospina: o es un hombre que abandonado los sueños de juventud de ver libre a su país acepta la existencia de la dictadura en bien del progreso y la paz; o bien es un culebra de primera, dispuesto a sobar la leva del dictador de turno con tal que le publiquen sus obras y cobrarse un sueldito. Desgraciadamente no cuento con mucha más información sobre este escritor para afinar el juicio sobre su actuación, pues luego de salir de la Asamblea regresa a Quetzaltenango en donde vivirá el resto de su vida. Yo quiero pensar que era un hombre pragmático, que decidió trabajar con el dictador en bien del país, como muchos otros.

Pero bueno, sigamos con este intento de esbozo biográfico de nuestro escritor, al que apenas vamos a delinear un perfil, dada la escasez de datos. Nos cuenta Gustavo Martínez Nolasco:

“Wyld Ospina se hizo de un círculo de amigos. Se reunían a las doce del día, en un tendajón de la sexta avenida situado donde se alzó la residencia del licenciado don Abraham Cabrera y luego la embajada de México, y alero de varios presidentes de la república derrocados. En la trastienda hablábamos de literatura. Se ingería aguardiente en los famosos vasos de herradura. Todos eran buenos amigos y la política en nada había envenenado las almas fantaseadoras, ávidas de interceptar impresiones sobre motivos distantes del materialismo histórico, aunque tales términos aún no habían entrado en nuestra jerigonza.

Aún recuerdo algunos de los tertulianos de Wyld Ospina: a Carlos H. Martínez, Carlos H. Vela, Alfonso Guillén Zelaya, Carlos Rodríguez Cerna, Jorge Valladares Márquez, Flavio Herrera y el licenciado Felipe Neri González, ducho en cuestiones mayas y del indigenismo recalcitrante…”[5].

Martínez Nolasco le pone 1915 como fecha a sus recuerdos, afirmando puntualmente: “Relato los anteriores episodios como evocación de un aspecto ignorado de la Guatemala de 1915…”. Esto me lleva a pensar que aquellos intelectuales eran unos verdaderos héroes al desafiar el clima de miedo y desconfianza que había logrado imponer la larga dictadura cabrerista, que para entonces duraba ya 17 años. Me quedará la eterna duda de saber cómo logró evitar esta interesante tertulia artística la omnipresencia de la policía secreta, que en un desliz les habría caído ipso facto. Indudablemente eran personas que confiaban en su amistad, más allá del temor a los caprichos del tirano. Continúa Martínez con sus recuerdos:

“Se instaló la segunda tertulia de Wyld Ospina, en plenos días de la primera guerra europea. Fue en el ‘Gambrinus’, en la novena calle, en el sitio ocupado durante mucho tiempo por las bodegas de El Imparcial. Actuaba como el dios germano repartidor de cerveza, Juan Klusman rojo y opulento como el mismo personaje de la mitología escandinava.

Formaron, por lo demás, ese grupo: Fernando González Goyri; el sucesor de José C. Morales en el arte de los caricatos; Max Schaeffer, pintor alemán, más guatemalteco que cualquiera de los nietos de Juan Chapín. Concurría a ratos Manuel Cabral de la Cerda y el que esto escribe. Klusman solía llamar a tal cenáculo las ‘baterías’, en una mezcla de germania y chapinismo. Se refería a los vates…”.

Tumba de Wyld Ospina en el Cementerio General de Quetzaltenango, con busto ejecutado por otro gran artista guatemalteco, Rodolfo Galeotti Torres.

Wyld Ospina, luego de abandonar su curul en la Asamblea, regresó a Quetzaltenango, en donde trabajó por varios años en el Banco de Occidente, como asesor y luego como miembro de su Junta Directiva, pero sin perder nunca contacto con el mundo literario guatemalteco. Murió el 17 de junio de 1956 en su casa Villa Carolina, en el barrio de La Democracia de la ciudad de Quetzaltenango, encerrado cada vez más entre sus libros, acompañado por su hija de 14 años, Alba Felipa Wyld.

-III-

El autócrata

El ensayo tiene un estilo bien pulido, apoyado en frases contundentes que dejan al lector pensando en las afirmaciones por largo tiempo. Puede que no compartamos la visión de la historia que tiene el autor, pero siempre nos dejará sembrada la duda para pasar y repasar los sucesos que revisa y obligarnos a verlos bajo una nueva perspectiva. No busca convertir, pero si cuestionar, y ese es a mi juicio, el gran valor de este ensayo.

A pesar de su temática, el libro entero tiene ritmo, impuesto por el autor en capítulos que van abrazando períodos históricos bien definidos. Sobre la Colonia y la Independencia, su primer capítulo con el que abre formalmente su ensayo, atropellan al lector las primeras frases: “A la formación de nuestra nacionalidad no contribuyeron las viejas monarquías americanas más que con un contingente étnico. El indio aportó su sangre para constituirla y sus espaldas para mantenerla.” Es un aviso de su mentalidad anti liberal, que critica y destroza la propaganda del progreso y la prosperidad desde la que se legitiman los abusos del dictador de turno, como cuando reduce la revolución liberal a cinco líneas bien pulidas, independientemente de si compartimos sus ideas o no: “¿Fue en realidad una revolución la de 1871? Las revoluciones han de operarse sobre las conciencias mediante las ideas. Nosotros damos con frecuencia el nombre de revolucionarios a simples conquistadores del Poder a puño armado…” o este otro fragmento genial: “El jacobinismo liberal hace estragos en Guatemala desde 1871. Es un producto de aquel movimiento político que, pretendiendo ser una revolución de ideas, fue más bien una revuelta de ambiciones…”.

De los atropellos de la dictadura de Barrios, cita un recuerdo del Diario Íntimo del escritor nicaragüense Enrique Guzmán, que nos pinta al autócrata de pies a cabeza en apenas unas líneas: “…Así era Barrios en efecto. ‘Esto quiero que se haga’- decía a sus ministros.- ‘Ustedes- añadía- verán cómo adoban la cosa.’…”

Sus argumentos siempre van sostenidos con citas de testigos de la época. No duda tomar pasajes de diarios, libros, cartas, periódicos que permiten que el lector vaya construyendo el escenario que pretende destrozar a fuerza de sus críticas contundentes, ejercicio que me llama la atención por lo ya citado arriba. Se ensaña con los dictadores liberales, desde Barrios hasta Estrada Cabrera, pero se traga la píldora del ubiquismo. Sin duda Wyld resulta un interesante acertijo intelectual. Entresaco otra cita: “Sólo la ignorancia es capaz de declararse poseedora de la verdad única. Sólo el fanatismo hace de la verdad un motivo de persecuciones. Sólo la intolerancia ve un pecado en la libertad de creer…”, a mí me asalta la inevitable duda: ¿Cómo, quien escribió esto, pudo participar años después en la fachada legalista de un régimen que fusilaba, torturaba y ejecutaba mediante ‘ley fuga’, a sus opositores?

No quiero dejar mal sabor de boca al lector de estas líneas. El Autócrata es un libro interesante por lo que cuestiona. Es valioso desde el punto de vista de las ideas, y así recomiendo que se lea, con independencia de la vida del autor. Además, posee relatos interesantes, recabados de primera mano que no dejan de sorprendernos, por ejemplo cuando relata que apenas dado el último respiro el general Miguel García Granados, alguien irrumpió en su recámara y rompiendo una gaveta de su escritorio se robó el segundo tomo de sus Memorias, justo el volumen que cubría el período de la revolución y su gobierno. O cuando le carga a José María Orellana, el guardaespaldas de don Manuel, la responsabilidad de robarse y desaparecer las abultadas memorias del dictador, que había escrito durante su encierro, como ajuste de cuentas a todos los colaboradores que lo habían dejado solo…

—————————————–

[1] La información biográfica de Wyld Ospina la obtuve de “Carlos Wyld Ospina. Perfil humano y literario”, de Silvia Tejeda. (Wyld Ospina, Carlos. La Gringa. Editorial Cultura, Guatemala: 1988).

[2] Wyld Ospina, Carlos. El Autócrata. Tipografía Sánchez y de Guise, Guatemala: 1929. Página 11.

[3] Reyes M., José Luis. Corona Fúnebre a la memoria del gran poeta y escritor don Carlos Wyld Ospina. Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala: 1963. Página 9.

[4] Rubio de Robles, Laura. Un gran señor de las letras nacionales ha desaparecido. En José Luis Reyes, Corona Fúnebre… Página 95. Publicado originalmente en El Imparcial, el 29 de junio de 1956.

[5] Martínez Nolasco, Gustavo. El medio en que actuó Carlos Wyld Ospina. En José Luis Reyes, Corona Fúnebre… Página 93. Publicado originalmente en La Hora Dominical, 24 de junio de 1956.

Lectura para el fin de semana: Cartas de la India (1912-1914). María Cruz

Rodrigo Fernández Ordóñez

A Martín y Mercedes, mis yoguis favoritos

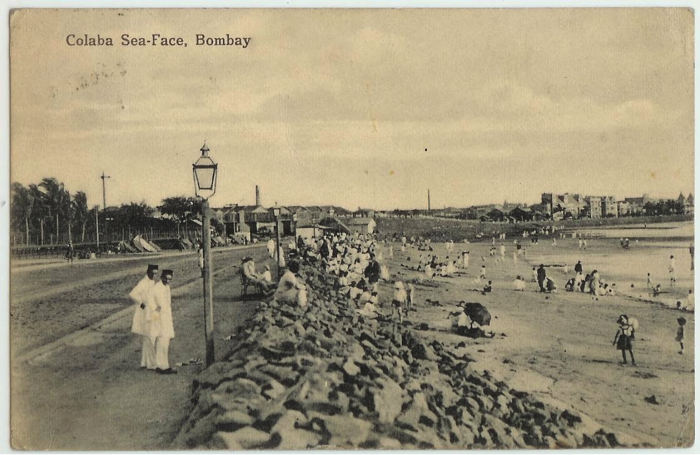

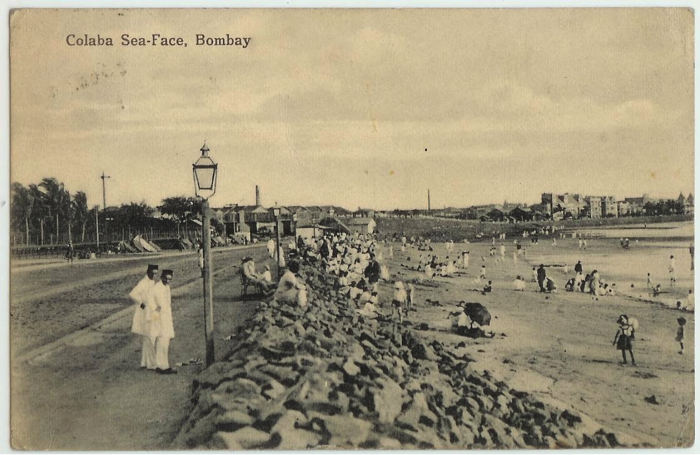

Paseo marítimo de la ciudad de Bombay (hoy Mumbai), puerta de entrada a la India para la escritora María Cruz, quien llegó a la región en noviembre de 1912.

Hay libros que se aparecen de pronto para convertirse en referencias obligadas, en libros de cabecera. Eso me sucedió hace pocos días cuando llegó a mis manos un librito de formato pequeño, perfectamente editado en texto bilingüe en pasta dura, de las cartas de la poetisa modernista guatemalteca María Cruz, lanzado en conjunto por Editorial Piedra Santa y Editorial Hojuelas, logrando un ejemplar de gran calidad, traducido al español por el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa y con un texto biográfico de la autora muy interesante del historiador Arturo Taracena Arriola, también guatemalteco. El libro cuenta con dos fotografías de la autora (uno es un retrato a lápiz) y un mapa en el que se traza el recorrido de la autora por ese subcontinente inmenso. Poco interesado en el género epistolar, a menos que se trate de textos de Cortázar, Borges o Henry Miller, el libro me ha sorprendido por su gran calidad y por una característica invaluable: no se agota en la primera lectura, exige atención, abandono y claro, regresar a sus páginas de cuando en cuando.

-I-

La autora

El libro de María Cruz es ideal para iniciar la lectura una tarde sábado, digamos a las 3 de la tarde, pasada la hora del ajetreo del almuerzo. Presumiendo que esa hora es la de la siesta y que todos lo han dejado a uno solo por unas horas, túmbese en el sillón favorito, abra esta colección de cartas y prepárese para conocer a uno de los mejores escritores guatemaltecos. Las cartas de María Cruz están escritas en un tono de total asombro que la convierten en una suprema escritora de viajes, compitiendo (y esto nunca pensé escribirlo) con los mejores artículos de viaje de mi admirado Enrique Gómez Carrillo. En un simulado combate literario con este gigante cronista, Cruz pierde porque no adopta de todo el género de la crónica, y abandona sus preciosas descripciones del paisaje o de los sucesos que captan su atención de forma abrupta, para mezclaros con comentarios más alejados de la impresión del viaje y totalmente cotidianos o lastimosamente en algunos textos, intrascendentes, como largas quejas sobre la suciedad de los musulmanes, cachemiros o hindúes, por ejemplo. Gómez Carrillo, lo sabemos sus incondicionales, era capaz de encontrar escenas hermosas aún en los basurales en las afueras de El Cairo o Fez, y sus relatos nunca pierden pulso. Pero le podemos perdonar a María Cruz estos pequeños defectos comprendiendo que su intención no era hacer crónica, sino simplemente escribir cartas a su mejor amiga, que quedó en París. Contextualizando de esta forma sus cartas, el libro es de una calidad invaluable, demostrando que su autora llegó a la altura de las mejores plumas modernistas de América, como Amado Nervo, Rubén Darío, Gómez Carrillo.

Tiene razón Rey Rosa, su traductor, al decir que María Cruz hubiera logrado mucho más reconocimiento si en vez de la poesía se hubiera dedicado a la prosa. Yo le agrego más: si se hubiera dedicado a la crónica de viajes, pues sabemos que Cruz, hija de un importante diplomático guatemalteco de la época, el doctor Fernando Cruz, conoció el mundo de forma mucho más vasta que sus compatriotas. Su padre fue embajador de Guatemala en Washington en 1889 y al año siguiente fue enviado para representar al país ante Francia, las Cortes de España, Gran Bretaña, Italia y Bélgica.

La vida de María Cruz Arroyo estuvo marcada por la pérdida. A los 11 años muere su madre, en 1887 y ella se convertirá en la amiga y consuelo de su padre hasta la muerte de él, sucedida en 1902. A partir de este año, hasta 1912, María vivirá entre Guatemala y Europa, adquiriendo una cultura cosmopolita, manifiesta en su total dominio del idioma francés, según unos breves apuntes biográficos de Isabel Cruz, en la introducción de una antología poética[1]. Pero su espíritu, como el de todo poeta que se precie, fue un espíritu atormentado, y en busca de respuestas o de consuelo decide viajar a la India, pues se había iniciado en el estudio de la teosofía. Producto de este viaje en busca de la paz y la iluminación, es este magnífico libro.

Cruz permanecerá en la India, recorriendo su vasta y accidentada geografía durante dos años, hasta que en 1914 regresa a París, justo cuando la Primera Guerra Mundial está por estallar. Identificada con su patria de adopción se involucra en el esfuerzo bélico, trabajando como enfermera, aunque seriamente debilitada su salud por el extendido viaje a la India. (Pregunta obligada: ¿habrá coincidido de alguna forma con su paisano Gómez Carrillo en el esfuerzo patriótico?). Según una amiga de la autora identificada simplemente como M. H. (a quien Cruz le escribe desde la India), a su regreso no permaneció inactiva, sino se sumergió en actividades humanitarias:

“Durante los meses que precedieron a su muerte, su gran preocupación era sentirse demasiado debilitada para hacerse tan útil como hubiera querido. Pero hizo todo lo que estuvo en sus manos para aliviar cualquier dolor en esos tiempos difíciles. No tenía ‘ahijados’, pero varios soldados pobres, que jamás supieron su nombre, recibieron de ella numerosos auxilios. Contribuyó a sostener un taller para ayudar a las mujeres in trabajo, y, cuando presintió su propia muerte, sus últimos actos de solidaridad y sus últimos pensamientos fueron para los desamparados y para quienes padecían en nuestros territorios ocupados…”.

La muerte la sorprende el 22 de diciembre de 1915, cuando ella contaba con solo 39 años y es enterrada en el cementerio de Passy, junto con su padre y otro famoso diplomático de la época, Domingo Estrada. Por una de esas extrañas decisiones que se toman en estas latitudes tropicales, sus restos fueron rescatados del olvido parisino para depositarlos en el más profundo olvido guatemalteco el 21 de septiembre de 1960.

-II-

El libro

El viaje indio de María Cruz inicia en el puerto de Bombay, y desde el mismo principio de sus cartas la India golpea sus sentidos, tan poco acostumbrados al ajetreo asiático: “…Desembarcamos hoy entre las dos y las cuatro, bajo un sol que me dejó medio atarantada, como en un horno ardiente, entre baúles y fardos y voces que gritaban en una infernal algarabía. Después de arruinarme los pies corriendo detrás de las maletas, más muerta que viva, llegué al hotel…”. La India era para esas fechas, la joya de la corona del Imperio británico, lo que pone de manifiesto cuando más adelante abunda en sus viajes por el interior, en donde a pesar de las limitaciones, todo funciona. Apunta por ejemplo que el viaje en ferrocarril de Bombay a Rawalpindi, de 42 horas, costaba 55 rupias.

María Cruz llega al subcontinente en busca de la paz espiritual, con la intención de enclaustrarse una temporada en Adyar, Madrás, en donde funcionaba el que Rey Rosa llama “cuartel general de los teósofos, el primer ashram para occidentales”, en donde Cruz se desempeñará como bibliotecaria mientras realiza sus estudios teosóficos. Por ello, debe viajar de Bombay hacia Benarés, en donde tendrá una de las impresiones memorables que considera necesario trasladar al papel, contándoselo con detalle a su amiga parisina: la quema de cadáveres a orillas del río Ganges. La descripción, a pesar de lo terrible que nos pueda parecer, es hermosa, por lo exótico y por lo detallado:

“…A través del humo de las hogueras alcancé a ver a un hombre con un bastón que parecía que atizaba el fuego o quebraba los huesos recalcitrantes. Se oía el crepitar y chisporrotear de la carne; era algo horrible. Distinguí una rótula cerca de un esqueleto calcinado, y aparté la mirada para siempre. Al lado, la gente se bañaba, dormía o comía. Desde los techos y cúpulas de templos muy antiguos y medio en ruinas que parecían islas, lanzaban flores al río y rezaban antes de meterse en el agua…”.

La visión, entre terrible y hermosa se diluye en la voz de Cruz, que hábilmente y sin quererlo, guía a sus lectores por un paisaje que es tan exótico hoy, como hace cien años en que ella se sentó a describirlo. Resulta interesante que las descripciones de la poetisa no pierden actualidad, como le podría suceder a Gómez Carrillo en algunos de sus paisajes que ahora se nos antojan recargados. El estilo directo y la capacidad de descripción de María Cruz le dan un valor inmenso a la experiencia de lectura de sus cartas.

Este es otro pasaje que vale la pena citar: “…En un automóvil horrible, pequeño y estrecho, sin ventilación, sin amortiguadores, y desde luego sin neumáticos, fuimos zangoloteándonos por callejuelas oscuras, alumbradas por faroles humeantes o por las linternas de los peatones, hasta llegar a la ‘casa de reposo’…” o este otro de turismo cultural, en donde sale a relucir la María Cruz viajada:

Este es otro pasaje que vale la pena citar: “…En un automóvil horrible, pequeño y estrecho, sin ventilación, sin amortiguadores, y desde luego sin neumáticos, fuimos zangoloteándonos por callejuelas oscuras, alumbradas por faroles humeantes o por las linternas de los peatones, hasta llegar a la ‘casa de reposo’…” o este otro de turismo cultural, en donde sale a relucir la María Cruz viajada:

“…En el interior del templo hay unos Budas gigantescos. Están recubiertos de oro y han sido pintados y adornados con andrajos de colores brillantes que recuerdan el estilo italiano o español. Además riegan el santuario con mantequilla líquida, de modo que huimos enseguida, con la vista y el olfato parejamente ofendidos…”.

De su llegada a Adyar, sede del centro de estudios teosóficos que motivó su viaje a la India, resalta un pasaje breve que me arrancó una sonrisa, por la cariñosa referencia, manifiesta aún al siglo de distancia: “La casa tiene solo un piso, como siempre, estilo finca guatemalteca…”. En esta parte de sus cartas se extiende sobre la vida en el centro de estudios, los trabajos que le toca realizar, la organización, etc., tratando de fijar en sus apuntes con interesante detalle la vida de estas personas que han renunciado al mundo, en busca de la iluminación y la paz. Llama la atención que a juzgar por sus cartas, Cruz no encuentra del todo lo que busca, es un alma inquieta que a lo largo de las líneas que uno va leyendo, se descubre en eterna insatisfacción. Por eso, creo yo, sus cartas tienen más de relato de viajes modernista que un viaje de descubrimiento espiritual. Es cierto que Cruz había acordado escribir luego un libro sobre su experiencia espiritual, y supuestamente por ello es que la poetisa toma abundantes notas, pero en sus cartas, que sería la forma más inmediata de enterarnos de los progresos espirituales, no deja entrever que sus expectativas se estén cumpliendo. En un momento dado apunta con fastidio: “En este lugar nada me parece nuevo –ni el paisaje, ni la gente, ni el modo de vida…”, se consuela entonces, como su paisano Gómez Carrillo, con la contemplación del paisaje:

“Hace ya dos meses que deambulo por aquí sin encontrar nada extraordinario en el paisaje; y de pronto el otro día cuando volvía de Madrás tuve una deslumbrante revelación a causa de una caída de sol y una salida de luna inesperadas. Y, desde entonces, me parece que todo aquí resplandece con luz propia. Caminaría leguas para ver a los hindúes con su brillo achocolatado y sus paños y turbantes rojos que se perfilan sobre el azul del mar o se confunden con las rosas de China y otras flores que riegan. Las puestas de sol harían palpitar el corazón de un muerto…”.

Puede que la lectura de la Isis sin velo de Madame Blavatsky no le haya llevado por el camino de la iluminación, pero el viaje a la India y las impresiones que se trajo (y nos trajo) de regreso, pagan con creces el sacrificio del viaje a un lugar tan remoto, que de su pluma nos parece en eterna suspensión del tiempo, como cuando apunta, casi casualmente: “…Un poco más allá, una mujer semidesnuda levanta polvo con un pequeño manojo de palmas: es la barrendera…”; es una escena decididamente cinematográfica.

Sin embargo, sí notamos que occidente ya es algo ajeno para ella, al menos algo incómodo, como cuando apunta, a propósito de un baile de gala que organiza el gobernador británico de Madrás, al que no es invitada: “Yo doy gracias a mi oscura estrella por eximirme de la horrible faena de calzarme…”.

Termino esta entusiasta recomendación cerrando con su viaje a Cachemira, ese lugar que de forma tan hermosa retrató Rushdie en las páginas de Shalimar, el payaso, y que en manos de María Cruz regresa a ese estado de sorpresiva belleza que podría tener para cualquiera de nosotros, turistas profanos. “…A lo lejos se ven los picos nevados, y, más cerca, unas laderas cubiertas de flores que se parecen mucho a las que baña el Sena. El decorado es mitad parisiense, mitad japonés y, por ahora, está anegado en lluvia…”, o este otro, lleno de paz contemplativa: “El lunes pasado, sin salir de nuestros caparazones, dejamos Srinagar en busca de la sombra de un árbol, pues todos los sitios agradables estaban ocupados. Nos hemos instalado en medio del campo, en el lugar sagrado donde el Jhelam y el Indo celebran sus nupcias…”.

Valle Lahaul, Cachemira. La vista de los imponentes picos nevados del Himalaya provocaron líneas de admiración en las cartas de María Cruz. Sobre esta región escribió: “…Lo que me ha conmovido más profundamente es el paisaje. Además, las faldas de las montañas están llenas de lugares sagrados. Me gustaría poder mandarle uno de los magníficos lotos que recogimos y que estoy viendo abrirse…”.

El libro:

Cruz, María. Cartas de la India (1912-1914). Editorial Hojuelas y Editorial Piedra Santa. Guatemala: 2013.

[1] Cruz, María. Poesía. Tipografía Nacional de Guatemala. Guatemala: 2010.

Lecturas de verano: «Cuentos de Joyabaj», Francisco Méndez

Rodrigo Fernández Ordóñez

Cuentos de Joyabaj. Volumen 4 de la colección narrativa guatemalteca siglo XX, de la Editorial Cultura. Segunda edición, ilustración de portada de Blanca Niño Norton.

“Dicen que cuando el tecolote canta el indio muere y por eso la muerte viene de su buche –el buche del tecolote es la casa de la Pelona- y viene vestida de plumas y de hojas secas y untada de la miel negra de los barrancos, lo mismo que Hojarasquín del Monte. Renca de una pierna, manca de un brazo, zonta de una oreja, tuerta de un ojo sale la muerte de su casa, el buche del tecolote, y se viene para las casas del pueblo, a tiempo para apagar de un soplido la llamita miedosa de las candelas de sebo, y a tiempo para chirriar en las cerraduras de las puertas y las ventanas, y a tiempo para botar escalofríos al suelo desde la espalda de las mesas y las patas de las sillas y la panza de los cofres…”.

Quien habla es Francisco Méndez en el tercer párrafo de arranque del maravilloso libro Cuentos de Joyabaj, que es una mezcla de recuerdos, tradiciones y supersticiones unidas por el hilo narrativo de los recuerdos de su niñez. La primera parte, con el título Trasmundo, es un viaje a la noche rural del altiplano guatemalteco, con sus bosques cubiertos de neblina y sus caminitos serpenteantes, con sus aparecidos, sus animales míticos, los encuentros de la vida y la muerte que luchan en las tinieblas por las almas de los hombres, que en su sueño son ajenos a esa guerra. Así, Trasmundo es un largo corredor de entrada a un libro que juega con la frontera de lo maravilloso, en un espacio rodeado de una naturaleza que guarda secretos destinados a ser comprendidos sólo por los indígenas y que irremediablemente se les escapan a los ladinos. O al menos esa es la explicación que le da Juan Ralios Tebalán al autor siendo niño, cuando le explica la naturaleza mágica de las cosas. A cada explicación agrega: “Los ladinos no lo miran”.

Joyabaj es entonces ese mundo en el que conviven tanto los ladinos como los indígenas, y que van mezclando su visión de las cosas, hasta crear un mundo mágico en el que se pasa de la realidad a la fantasía en cuestión de líneas. “Es pecado agarrar al cangrejo, patroncito. ¿No mirás que el Tata castiga si agarrás el cangrejo? Como sos ladino, no sabés que el cangrejo hace l’agua, patrón, y por eso es pecado cogerlo. Vas a decir, como sos ladino, que l’agua sale de la piedra o que viene del suelo; pero nosotros los naturales miramos la verdá, patrón: los cangrejos son los que hace l’agua…”.

Descubrí esta hermosa colección de cuentos en el colegio, en tercero primaria, cuando don Julio, el profesor de Estudios Sociales nos leía los viernes al último período, unas páginas, las suficientes para picarnos la curiosidad y dejarnos esperando una semana entera. La emoción de los cuentos se mezclaba con la forma en que nuestro profesor las leía. O vivía. Porque le gustaba tanto el libro que casi hasta actuaba las páginas. Cambiaba de voz, se agachaba, saltaba, y nos envolvía con la neblina de la Joyabaj de inicios del siglo XX. Aún me maravilla en el recuerdo cómo lograba que 28 muchachitos desesperantes nos mantuviéramos en vilo escuchando, por ejemplo, la increíble historia del cicimite omnipresente, el último día de la semana en el último período, que otros profesores destinaban a disciplinarnos dándonos reglazos, coscorrones o jalones de patillas. Pasado bastante tiempo desde entonces, he comprobado con los amigos de aula, que la mayoría recuerdan invariablemente los mentados cuentos. Todos, los recordamos con especial cariño.

“-Sólo los naturales lo miramos. Es ansinita, del tamaño del burrión, del tzunún; chulo es el Cicimite, patrón. Allí se’stá zangoloteando ahora en la jamaca que tiene abajo el reló. Tiene su cuchiate colorado, su calzón blanco, el zute colorado en la cabeza, el caite nuevo. Yo lo miré cuando se montó en la jamaca, cuando tu tata el Man Pancho la meneó, y cuando se subió p’arriba a tocar la campana. Daba miedo verdaderamente…”.

Ya cursando el bachillerato mi papá llegó a casa un día con una caja de la Tipografía Nacional. La dejó en mi puesto de la mesa del comedor, para que cuando regresara del colegio la viera. Cuando la abrí, varios volúmenes de la hermosa “Colección narrativa guatemalteca siglo XX” estaban apilados. De su fondo surgieron, uno por uno, los cuentos de Rosendo Santa Cruz, los oscuros pero magistrales de José María López Valdizón (La vida rota), dos novelas de Rafael Arévalo Martínez entre otros, y el volumen 4, un libro grueso, con un tecolote a lápiz en la portada: Los Cuentos de Joyabaj. Recuerdo que ya venía Semana Santa, así que me embolsé el libro en esas vacaciones que pasé con mi hermano Miguel entre las frías aguas de Las Islas en San Pedro Carchá, y el recién inaugurado balneario de Talpetate, en Cobán. Allí devoré el libro y lo he devorado con el mismo cariño y admiración al menos media docena de veces. Desde entonces soy un admirador incondicional de don Francisco Méndez, de quien también se debe recomendar su poesía y un interesante volumen póstumo Papeles Encontrados, editados recientemente por Alfaguara.

Los cuentos de Méndez son hermosos por la misma razón que el libro de Navarrete que recomendamos en el texto pasado lo es: porque es auténtico. Porque Méndez era originario de Joyabaj, en donde nació el 3 de mayo de 1907, y en su condición de ladino en un pueblo predominantemente indígena a principios del siglo XX, habrá escuchado con la misma maravilla con que las escribió, las historias de la tradición local. Esto le permite escribir de cosas increíbles como si tal cosa, y también por eso repite la forma de hablar del indígena, que lucha con el idioma adoptivo para hacerse entender, logrando una voz auténtica que no deja de tener cierto ritmo. También pulió su estilo las décadas que se desempeñó como periodista en el mítico El Imparcial, en donde sería maestro de otros grandes escritores, como Irma Flaquer.

Méndez de joven se desempeñó primero en oficios ajenos por completo a la literatura, cabe apuntar que ni siquiera tuvo acceso a la educación secundaria. Fue por ejemplo, piloto de camión, oficinista, maestro rural, secretario municipal, hasta que se traslada a Quetzaltenango, en donde ingresa a los periódicos La Tarde y La Idea. Asentado en dicha ciudad, envía colaboraciones a El Imparcial. En 1932 es invitado por el director de este diario, Alejandro Córdova para establecerse en la capital, como reportero de planta. Ascendió hasta ser el jefe de redacción en 1944, puesto en el que permaneció hasta su muerte, el 11 de abril de 1962.

Francisco Méndez, miembro de la generación de 1930 (Grupo Tepeus), compartió tiempo y espacio con otras grandes figuras como Mario Monteforte Toledo y el historiador Samayoa Chinchilla. Se desempeñó por muchos años como periodista de «El Imparcial».

Los 17 cuentos que integran el volumen, fueron publicados en distintos medios en la década de los cincuenta, y permanecieron desperdigados hasta que milagrosa y afortunadamente fueron reunidos y publicados en la colección Guatemala, en 1984, y reeditados por Francisco Alvizúrez Palma, Gustavo Wyld y Juan Fernando Cifuentes en 1988, complementados con interesantes textos introductorios de Enrique Rafael Hernández Herrera, Francisco Alvizúrez Palma, René Leiva y Francisco Morales Santos. La Editorial Cultura lanzó en años recientes una nueva reedición.

“Los niños deben dormirse cuando hay luna y canta el tecolote, porque entonces andan sueltos los tacuacines y las comadrejas. Los tacuacines son muchachitos que se comen las tapas de rapadura a escondidas de mamá y papá. En lo negro de la rapadura está oculto el secreto que los vuelve tacuacines. Se les empiezan a picar los dientes, les van creciendo lombrices en la barriga, y por el hoyito de las muelas entra el tacuacincito, y las lombrices se van volviendo la colita del tacuacincito y las orejas del tacuacincito. Los muchachitos que no se duermen cuando hay luna y cata el tecolote, oyen de repente que del barranco los llama la voz de la tacuacina: -Vení tacuacín chiquitín, que aquí en la tacuacinera te entacuacinaré. La tacuacina trepa al aguacate y busca el aguacate más grande. Las pepitas del aguacate son los huevos de donde salen los tacuacines.

-Yo me comí el cuarterón de rapadura, pero no me quiero volver tacuacín –decía mi hermano menor-. Mamita, yo no me quiero volver tacuacín y ya se me están picando las muelas y ya siento que me caminan las lombrices en la barriga.

-Con sólo irte durmiendo poco a poco. Te dejas ir en el sueño, te dejas caer. Vas diciendo palabra por palabra: tacuacín comí, tacuacín cené, con que tacuacín me desentacuazinaré…”.

Pagada mi deuda con Francisco Méndez, por tantas horas de lectura placentera, sólo me queda desearles lo mismo a ustedes, lectores, si se deciden adquirirlo.

Lecturas de verano: «Los arrieros del agua»

Los arrieros del agua. Carlos Navarrete

Rodrigo Fernández Ordóñez

‘Hombre precavido, vale por dos’, dice el refrán, por eso con bastante tiempo de anticipación les recomendaremos en las próximas semanas lecturas imperdibles que se pueden llevar a su lugar de descanso para la próxima Semana Santa, o bien, para leer tumbado en el sillón cómodo de su predilección, si es de los que opta por quedarse en casa y evitar las aglomeraciones.

-I-

Portada de una de las ediciones mexicanas de la novela de Navarrete. La editorial Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes y la editorial Magna Terra lanzaron en conjunto una edición para el mercado guatemalteco.

Leí por primera vez la novela Los arrieros del agua, del arqueólogo y antropólogo guatemalteco Carlos Navarrete allá por el año 1997, cuando la editorial Praxis lanzó la segunda edición y pude adquirir mi ejemplar a un precio altísimo (Q85) en aquel entonces, en la añorada Librería DelPensativo, en el Centro Comercial La Cúpula. Ese mes de septiembre la leí de un tirón dos veces y me dejó alucinado. La maravilla que me causó la historia y el ritmo del narrador solo la puedo comparar con el terremoto mental que me causó la lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. El gusto de leerlo y releerlo solo tuvo su igual muchos años antes, cuando descubrí los Cuentos de Joyabaj, de Francisco Méndez, al que terminé por deshojar de tanto releerlo. El libro se le escurre a uno entre los dedos, y es preciso leerlo despacio, para gozarse esa voz remota, que parece provenir de un mundo sepia, de los arrieros que recorrían Chiapas y el altiplano guatemalteco en los años previos a las carreteras. Es un libro que terminado, deja la impresión de haber sido un sueño. Con mano hábil, Navarrete va deslizando entre protagonistas y paisajes tradiciones orales, canciones, ritos remotísimos, leyendas y demás datos para crearnos un entramado que no se puede abarcar en una sola lectura. He olvidado ya cuantas veces he regresado a sus páginas, pero lo maltrecho de mi ejemplar testifica que han sido muchas, lo mismo que los distintos medios que he usado para señalar sus pasajes: lápiz, marcador amarillo, lapicero y esquinas dobladas.

Hace unos pocos días tuve una sorpresa inesperada. Asistí a la actividad de una asociación cultural a la que pertenezco y al ser recibido por don Jorge Carro, me presentó a una pareja que conversaba muy sonriente con otro amigo, el profesor Sergio Reyes. Mi alegría no pudo ser mayor al escuchar la voz de don Carlos presentarse él y a su esposa, una arqueóloga mexicana. Justo estaba contando, antes de mi interrupción, sus aventuras por la región chiapaneca en busca de otros “Cristos Negros”, no relacionados con el venerado en la Basílica de Esquipulas, pero también Cristos de piel oscura. Su voz suave y rostro sonriente relataba una ceremonia que se celebra a orillas de un río en el altiplano chiapaneco, con los asistentes con la corriente hasta las rodillas. Su relato me pareció sacado de las páginas de su novela y se lo comenté. Don Carlos solo pudo sonreír un poco turbado, sobre todo cuando le agradecí haber escrito su novela, por las incontables horas de placer que me regaló su investigación de esta particular profesión hoy muerta y enterrada. El amable lector se podrá reír, pero para mí conocer a Navarrete fue un golpe de suerte que le agradeceré a la vida en lo que me resta.

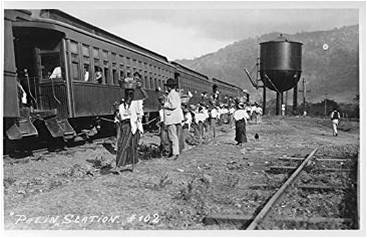

Arrieros mexicanos preparan su patacho en el patio de una hacienda. “…Y ahí están sus cosas, para quien quiera venir a ver cómo vivió y lo que le gustaba de la vida…”.

¿Y de qué va la novela? Pues es una excusa de la que se aferra don Carlos Navarrete para transmitirnos, sin el tedio del tono académico de la mayoría de los investigadores, para contarnos los resultados de sus investigaciones antropológicas. Por eso transitan por sus páginas los ritos a la muerte, al famoso San Pascual Bailón, (al que pude ver coronado y rodeado de flores en una capilla a la orilla del camino en La Libertad, Petén, hará cosa de unos veinte años), a las vidas mínimas de los jornaleros, a la cotidianeidad de los pueblos del altiplano, la violencia de la guerra de los cristeros. Transitan por entre los patachos de mulas, aparecidos, migrantes estacionales que bajan del altiplano para las fincas de la bocacosta guatemalteca y mexicana, compartiendo comida, sufrimientos y hasta leyendas, porque: “…salían por las noches sólo en grupo, siempre hablando de aparecidos y de que no había que regresar tarde porque se mantenían rondando el Cadejo y la Ciguanaba…”, y sale a relatarnos cómo esos personajes que solemos situar en los empedrados de La Antigua, resultaron también rondando por las quebradas chiapanecas: “Fue mi padrino el que nos explicó que había una bola de seres que venían de Guatemala; que los chapines los trajeron y son espantos de tierra fría…” Así, el tono casual reconstruye los andares antropológicos del autor, y nos va soltando sus investigaciones, como quien no quiere la cosa, tono que utiliza incluso para dejarnos regados, como al pasar, refranes populares. Recuerdo uno: “de la sombra suele nacer la envidia”.

Las imágenes se desgranan como brotando a trompicones de un cinematógrafo antiguo, a la luz tenue de los patios de café en donde a principios de siglo se proyectaban las películas para la jornalada en las paredes blancas de los beneficios. “Aquí está el mero cabro negro de la media noche, decía un diablo patigallo pintado en una celda, siempre repleta de velas de los que buscaban provocar a los licenciados a darle salida a sus asuntos; los ratas lo chicoteaban para que les trajera al cómplice que se había quedado con la paga. Le rezaban a un San Verde…” y como el cinematógrafo rural es tradición común en los caminos polvorientos de toda la América Latina, Navarrete también nos regala con otros datos, que parecieran salidos a hurtadillas de una novela de García Márquez o de las páginas de los ríos profundos de José María Arguedas: “…La marimba era el alma. Antes de comenzar se oía el platillo y los músicos se arrancaban con un paso doble; las luces se iban apagando y la película principiaba al terminar la pieza. El director cuidaba que cada trozo de música le quedara al pelo a lo que estaba viendo: si era de tristeza tocaban Corazón de madre; si era paisaje entraba La flor del café o le hacían el redoblito de una de esas piezas largas que no tienen letra ni se bailan. Con los balazos se iban a marcha volada, cuantimás con los agarrones de la gran guerra…”

La historia gira alrededor de un viejo que se pone a recordar, al que nos imaginamos con gesto cansino, pues las palabras, leídas en voz alta son lentas: “Como cuando uno se acuesta y sabe que se acostó, pero en el momentito, en el soplo en que se queda dormido, nadie puede decir ‘Ya me dormí’. Y así como el sueño, llegan la muerte y la desgracia…”, ¿puede leerse esa frase tan hermosa de forma rápida, sin redondear cada palabra para que se nos grabe para siempre?, sería un desperdicio sin duda, no regodearse en estas palabras andantes y sonoras, perfectas. La novela, por lo tanto, debe leerse pausadamente. El recuerdo del viejo que habla es un recurso gastado si se quiere, pero que la ágil voz de Navarrete nos lleva a un viaje por el tiempo y le da tal convicción al personaje que lo escuchamos con toda atención. Si lo tuviéramos enfrente, estaríamos todo el tiempo sentados a la orilla de la silla, para no perdernos una sola palabra, ni uno de sus gestos:

“Me faltaron amigos, porque desde los nueve años en que entré al oficio hasta los veintitrés en que lo abandoné, solamente mis cinco compañeros se dieron cuenta de mi cambio a hombre; las confianzas se me fueron perdiendo en el crecer y los golpes recibidos me criaron el recelo, que tiene por malos hijos la boca callada y el pensamiento juilón”.

La voz nos lleva desde el interior de los morrales de los arrieros, “llevábamos carne salada en tasajo, pescado seco, frijol, arroz y café, y pan dulce (…) pishtones, unas tortillotas gruesas, que se vendían a dieciséis por cuarenta centavos…”, hasta las esforzadas jornadas, por caminos de herradura, durmiendo en donde se pudiera; “…en el monte en aviaderos conocidos (…) mesones con pesebre y patio suficiente…” Los viajes, nos cuenta el protagonista, se extendían por 18 días, con tres de descanso y vuelta a comenzar, cargando las mulas con nuevos productos de intercambio.

La vida, tal y como la conocieron tantas generaciones de arrieros terminó de pronto, a causa de motivos lejanos, del otro lado del mundo. Así lo cuenta el testigo que nos desgrana su vida: “En el año cuarenta y dos, a causa de una guerra que tenía México contra los alemanes, comenzó a construirse el camino que desde Oaxaca se perdía por los altos, rumbo a Guatemala. Como el sueldo era de primera, me decidí a dejar el trabajo de machetero para comodarme en la brecha de la Panamericana…”, así los trenes de mulas y su caminar tranquilo, vacilante, dejó lugar a los camiones y a los trenes. Se esfumó, de una brecha de tractor, todo un mundo de aparecidos y pícaros que poblaban las veras de los caminos. La velocidad mató el romance de los campamentos rodeados de oscuridad, miedo y cigarras.

Grabado mexicano de un patacho de mulas subiendo a la sierra, sin fecha. Relata Navarrete: “…mencioné la zozobra que asalta a las bestias en los potreros donde los caballerangos las dejan pastando. Si ese algo, que mentaban Sisimite, se sube en un andante lo enloquece, desbocándolo a la luz de la luna. Yo he visto un caballo al día siguiente: está cansado, los ijares sangrantes, nervioso huilón. Como prueba le deja trencitas en las crines, costosas de desenredar. Una vez conté hasta siete en un retinto y le vi los ojos todavía ariscos…”.

Navarrete hace gala de su conocimiento del habla de la gente del campo. Salta en cada párrafo a la vista que se ha pasado cientos de horas escuchándolos, a la luz de las fogatas, bajo el foquillo moribundo de los largos corredores de las fincas. Su voz entonces no suena a impostura sino a completa naturalidad. Es quizá uno de los pocos libros que puedo decir se deben leer en voz alta, porque su ritmo es casi musical. Los arrieros del agua es un libro para ser leído y escuchado. No sé si habrá sido un homenaje a esta gente anónima, analfabeta, que compartió sus historias con el antropólogo o si de natural le salió así, más dicho que escrito, pero sus páginas son, de más está decirlo, un monumento más de la literatura nacional, justamente reconocido cuando le dieron a su autor el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el 2005. ¿Qué más puedo decir? Libro perfecto para leerlo en estas vacaciones, si es que necesita alguna excusa para sumergirse en la belleza de sus imágenes.

El poeta incómodo. I parte.

Reseña de una biografía inclasificable de Porfirio Barba Jacob

Rodrigo Fernández Ordóñez

“…porque si los fantasmas ya no tienen recuerdos, ¿de dónde van a sacar rencores? El rencor no se alimenta del olvido”.

Fernando Vallejo

En la actualidad, en el mundo de la literatura está sucediendo un fenómeno: cada vez es más difícil clasificar las obras que se publican. Así, una novela cada vez es más un cúmulo de géneros literarios que una novela en sentido estricto. Cada vez más autores como Vila Matas, Orhan Pamuk o Paul Auster, por dar sólo unos nombres de escritores vigentes, juegan con la idea de que una novela puede ser un texto total, en el que concurran la novela, la poesía y las memorias por ejemplo. En este sentido, igual de inclasificable es el libro al que en esta ocasión le dedicamos la cápsula de historia: se trata de “El Mensajero. Una biografía de Porfirio Barba Jacob”, del colombiano Fernando Vallejo, y que en sentido estricto no es una biografía, sino una biografía-ensayo crítico- libro de viajes- memorias, en el al cerrarlo, (luego de devorarlo, por el ágil ritmo narrativo que le imprime Vallejo), sentimos que conocemos tanto de Barba Jacob, como de Fernando Vallejo. Barba Jacob, quien en su oficio que poético apenas dejó huella en el país, dejó una profunda marca en un grupo intelectual a su paso por ésta república decorativa que era la Guatemala de los años treinta, inspirando a uno de los personajes más enigmáticos y fundacionales de nuestra literatura: el señor de Aretal, el hombre que parecía un caballo…

Retrato del controversial poeta colombiano, que a su paso por Guatemala utilizó el pseudónimo de Ricardo Arenales y luego el de Porfirio Barba Jacob.

Miguel Ángel Osorio Benitez, nació en Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia, el 29 de julio de 1883, y estuvo de paso, entre tantos andurriales, por Guatemala en tres ocasiones. La primera y la segunda ocasión utilizando el pseudónimo de Ricardo Arenales, y la tercera como Porfirio Barba Jacob. Una de las dificultades para leer el libro de Vallejo es que el poeta colombiano utilizó varios nombres y de su identificación con cualquiera de ellos depende el año y el país en el que se encuentre.

-I-

Unas necesarias palabras previas

Antes de empezar esta reseña, tengo el deber de informarle al lector que el propio poeta Porfirio Barba Jacob era un personaje inclasificable, como ésta su biografía. Por lo tanto, los pasos de su biógrafo, maniático por el detalle, no abandona los aspectos más sórdidos de su personalidad, como lo fue su afición desmedida por la marihuana (ahora nos da risa) y el alcohol. Aunque innecesario, conviene recordar a cualquiera que se asome a estas líneas que el poeta colombiano vivió en la Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX, con todo lo bueno y lo malo que su tiempo pudo tener, y en consecuencia no debería de sorprendernos que a cada ciertas páginas su biógrafo, para continuar alimentando la leyenda maldita del sujeto de su maravilloso libro, nos repita que Barba Jacob, “que era homosexual y marihuano”[1], y apenas cuatro líneas después se mande esta frase, a propósito de René Avilés, uno de los amigos del poeta, que al conocerlo, “ingresó aterrado al círculo de degenerados que rodeaba al poeta: borrachos, homosexuales, marihuanos”, como si su literatura fuera un asunto menor frente a la obra de su propia vida. “…Se tomaba (…) un litro de coñac y se fumaba dieciséis cigarros de marihuana como si nada…”, le afirma uno de los viejos amigos del poeta a Vallejo. Y Vallejo le cree. Es el problema del biógrafo. Se llega a admirar o a odiar tanto la figura de su interés, que el sujeto mismo se va desdibujando en su importancia relativa (la poesía en el caso de Barba Jacob) y cobrando desmedida primacía la mera existencia del individuo.

Para confirmar el rasgo más característico y más repetido por Vallejo del poeta, (su afición a la marihuana), tengo la fortuna de rescatar del olvido una anécdota, que corría el peligro de morir en los recovecos del increíble cerebro de Ramiro Ordóñez. Él me contó en una ocasión, no hace mucho y a propósito precisamente de este libro, que le contó su tío Manuel Jonama, que él trabajó para don Porfirio Barba Jacob durante su tercera estadía en el país, como secretario de una revista literaria que el poeta había fundado supuestamente con otros intelectuales guatemaltecos, entre los que destaca Rafael Arévalo Martínez. Digo que supuestamente habían fundado, porque en realidad la etérea revista nunca se concretó en un ejemplar de papel y tinta, como veremos adelante. Al parecer, el dinero de las suscripciones se lo parrandeaban y se lo bebían el poeta y sus secuaces. Pues es el caso que le contó el difunto Manuel, que la marihuana se las llevaban a estos insignes creadores, de los semilleros, nada más y nada menos, ¡que del Jardín Botánico!, pero a estas alturas se me hace imposible determinar si se refería a ese increíblemente verde y hermoso remanso de tranquilidad fundado en el remotísimo año de 1922 al inicio (o al final, según se mire) de la avenida de la Reforma, zona 10 de nuestra dinámica capital o al hermoso jardín del Guarda Viejo, que rodeaba a la estación del Ferrocarril en lo que es ahora ese pozo de fealdad de la zona 8, al que algunos también se referían como el Jardín Botánico. Pero lo importante era rescatar del olvido la anécdota, lo demás diría un cantante brasileño, “son detalles”.

-II-

Del particular método

“A lo que te truje, Chencha”, solía decirme una malhumorada viejecita que atendía en un comedor en los bajos de un edificio cerca de la torre de Tribunales, en donde trabajé mientras cursaba mis estudios de derecho. Lo decía para apurarme, para que dejara de hablar con mi colega y amigo Rodrigo Arias y nos apresuráramos a ordenar, para no hacerla perder más tiempo, pues siempre andaba apurada. Y aunque el tono del libro de Vallejo me ha abierto el ánimo para estas confidencias, no quiero hacer perder más tiempo al lector y entramos de lleno al libro que nos ocupa. Por las digresiones anteriores, les pido disculpas.

El libro tiene una historia añeja. Las primeras indagaciones sobre el poeta colombiano las inicia Vallejo en la ciudad de México en 1974. Entrevista a varias personas por aquí y otras por allá, y lo deja. Viene a Guatemala en el aciago año de 1976. Luego, lo olvida para retomarlo en 1988. Sus indagaciones las reinicia en La Habana, investigando sobre la faceta de periodista del poeta, que escribiendo para Últimas Noticias de México se había convertido en “virulento y aun malintencionado pero bien pagado”, y en la capital cubana se encuentra con uno de los amigos del poeta que aún vive, José Zacarías Tallet, con noventa años, y se suelta el autor una parrafada maravillosa, cuyo tono es la impronta de toda la biografía, con todo y sus giros ácidos. Como no importa más que su tono desfachatado no hace falta contextualizar la cita, nada más que gozársela en su contundencia:

“…en el lugar donde estuvo el famoso café del mismo nombre, el café El Mundo, centro de reunión de intelectuales y bohemios, cuando aquí había intelectuales y bohemios. Y periodismo. Y Cuba tenía el periódico más antiguo de la América Española, el Diario de la Marina, y diez o más periódicos, y revistas literarias como El Fígaro que duró cuarentipico de años, y no estábamos circunscritos los cubanos, como hoy, como ahora, al pasquín del Granma: cuatro hojas de panfleto que no llegan ni a periodiquillo de secundaria. En fin…”

Este es Vallejo, aún en crudo. Pues el tono ácido y criticón lo va a llevar a la perfección en otra biografía, posterior a la de Barba Jacob, pero también de un poeta, también colombiano: la de José Asunción Silva, otro maravilloso libro al que nos referiremos tal vez, en alguna otra ocasión. Y sólo con el objeto de subrayar el carácter inclasificable de este libro, (que vale la pena leerlo, pensarlo y releerlo), les copio, a riesgo de aburrirlos, esta frase:

“…¡Con que esto es la revolución, nivelar por la miseria! Apuntalar los edificios que les dejó el capitalismo con estacas hasta que se caigan de viejos, porque la revolución es incapaz de construir nada nuevo. Y a seguirse limpiando el hocico revolucionario con las servilletas raídas de los restaurantes y hoteles de Batista, mezcladas las de unos con las de los otros, todas patrimonio nacional. Es que la revolución apenas lleva quince años, veinte años, treinta años, y treinta años no son nada compañeros porque como dice una valla inmensa a la salida del aeropuerto habanero: ‘La Revolución es eterna’.”

Vallejo no se muerde la lengua. Y toda esta queja, explosión de mal humor ante la miseria de la Cuba castrista, sólo para prepararse a subir al apartamento de Tallet, “ruinoso y triste como toda la isla”. Lo bueno de Vallejo es que no deja títere con cabeza. La misma crítica inmisericorde pasa por México, por Colombia, y por supuesto, por Guatemala, como iremos dejando constancia en esta reseña, para que no me acusen de gusano contrarrevolucionario. Transcribo otra de sus salidas: “…le escribe a Arévalo, al puritano Arévalo en Guatemala, en carta desde La Ceiba de Honduras, ‘La Ceiba de Atlántida’ como pomposamente llama a ese pueblito mierda de la Costa Norte hondureña adonde ha llegado huyendo de la nieve de Nueva York…”

La biografía del poeta se alimenta dolorosamente de los años. Tallet, por ejemplo, es un nonagenario que se acuerda apenas de su vida, y acuden a su mente los recuerdos como por ráfagas de viento, y se escurren entre las neuronas. Otro amigo de Barba Jacob, Alfonso Camín, lo conoce Vallejo en España, “…Escueto, casi incorpóreo, de unos cien años y una palidez espectral, como un fantasma lejano ni oía ni veía…”, y así es la propia vida del poeta, una figura tenue, que se diluye, como dice el hermoso verso de Borges, como el reflejo del agua en el agua. De este anciano, al que conoce en un teatro de Madrid y al que le habla a gritos, pero que no le escucha porque su mente está en blanco, y al fin, como su investigación se convierte en una carrera con la muerte, nos informa: “Algo después murió Alfonso Camín sin que pudiera volver a verlo, sin que le preguntara por Barba Jacob. Pero de lo que hubiera podido contarme de Barba Jacob no me privó su mujer ni me privó su muerte: me privó su olvido…” o este otro pasaje, que por tétrico, casi provoca risa:

“Son las diez de la noche cuando reviso las dedicatorias y encuentro ambos nombres en el directorio telefónico. Decido posponer para el día siguiente mis llamadas, y llamo en la mañana. Primero al licenciado Rueda Magro y me contesta un dependiente, de su despacho: ‘El licenciado –me dice- falleció anoche’. Cuelgo y marco el otro número, el del licenciado Romero Ortega, y contesta, llorando, una mujer: ‘Soy su hermana –me dice entre sollozos-. ¿Para qué lo quiere?’ Le explico lo de siempre, que estoy escribiendo la biografía del poeta Porfirio Barba Jacob, de quien acaso el licenciado hubiera sido amigo. ‘Mi hermano –me dice- acaba de fallecer. Estamos llamando a la funeraria.’”

Este es el drama del biógrafo. Y me permito hablar nuevamente de mí. Algo parecido me pasó cuando me metí a investigar sobre la vida de Enrique Gómez Carrillo, ¡fallecido en 1927!, imagínese usted, ya no se trató de carrera contra la muerte, ya todos sus amigos y testigos estaban muertos, sino fue más bien una guerra contra las recicladoras de papel. Me pasé quince años rescatando libros viejos y nuevos del olvido, y allí, del polvo y la polilla, recobrar al hombre, pero bueno, esa es otra historia…

Al fin que éste es el método utilizado por Vallejo. Nos va desgranando los recuerdos de sus investigaciones, de sus viajes tras la sombra del poeta, y a través de ellos, nos relata los de Barba Jacob. De esta forma logra un ritmo intenso, como de persecución, sobre todo cuando se trata de hablar con alguien que está cerca de la muerte. Así, a base de estos recuerdos y las digresiones magistrales con que se va por la tangente, convierte su libro en una obsesión, de cuyas páginas no puede uno arrancarse salvo por el cansancio de la vista.

-III-

El poeta, Guatemala y los guatemaltecos

Como el libro es extenso (425 páginas en la edición que tengo en mis manos), y por él se pasean cientos de personas y sus recuerdos, que giran y sitian a la inabarcable personalidad del poeta colombiano, tenemos que, con pesar, concentrarnos en lo más relevante para nuestra historia patria: la relación de este singular creador con nuestra república. Esto nos permitirá además, asomarnos al tiempo perdido e increíblemente remoto de una generación latinoamericana de escritores y poetas que compartían sueños y escritos en las ciudades del continente e incluso del otro lado del océano, décadas que nos parecen siglos antes de que alguien empezara a hablar de globalización.

Porfirio Barba Jacob según el genial caricaturista salvadoreño Toño Salazar, haciendo obvia referencia a su aspecto equino, inspirador de “El hombre que parecía un caballo”.

Así, a medida que vamos avanzando en la lectura, y no siempre en orden cronológico, (porque el hilo conductor son los viajes de Vallejo y no la línea de existencia del poeta), tenemos a Ricardo Porfirio Barba Jacob instalado en La Habana, en el mes de mayo de 1930. Allí, en esa hermosa ciudad que todavía no respiraba la nostalgia por el tiempo perdido como hoy, sino que vivía a plenitud la vida de los casinos y los bailes, conoce a Luis Cardoza y Aragón, que estaba allí de paso para Europa. En el hotel Bristol, la revista 1930 le ofrece una cena de despedida a tres artistas que abandonan Cuba: Cardoza y Aragón, Federico García Lorca y Adolfo Salazar. Vallejo nos deja los recuerdos del guatemalteco:

“Federico, como siempre, centralizó la conversación. Nos hizo reír y nos encantó con su donaire y su talento. Barba Jacob callaba, seguro de que su silencio tenía más valor en aquella conversación. De vez en cuando, con su voz más lenta y ceremoniosa, después de sorber profundamente su cigarrillo nunca apagado, abandonaba palabras cáusticas, cínicas o amargas.”

Según relata Vallejo, estos recuerdos los contó Cardoza en 1940, desde las páginas de Cuadernos Americanos, y nos suenan a palabras acartonadas, como todo lo que escribió Cardoza, salvo Fez, ciudad santa de los árabes, y este otro párrafo, muy posterior, de 1979, cuando ya todos menos él, estaban bien muertitos, y que publicó en el diario mexicano Uno más uno, en el que brilla, la espontaneidad a que fuera tan poco afecto nuestro compatriota: