Mi abuelo y el dictador, de César Tejeda

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

Creo que mi tardía y claramente trasnochada concepción hobbesiana de la humanidad (“el hombre es el lobo del hombre”) me viene de haber leído ese tomazo a la corta edad de los 13 años. Claro que muchos, muchos años más tarde me topé con el magnífico libro de Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, que, ¡oh sorpresa!, me vino a dar la razón; matizada, claro está, pero me la dio. En fin, el libro de Arévalo Martínez me dejó tan alucinado como fascinado. Aún hoy, el período histórico nacional que me parece más interesante como inexplorado es esa larga dictadura de los 22 años. Los relatos de la mezquindad humana y de la absoluta ausencia de valores y escrúpulos de todo un pueblo, esa degradación moral a la que llevó esa dictadura me llegó a parecer incluso, cosa de ficción. Esto, hasta que fallecida mi abuela materna, con mis hermanos Martín y Santiago encontramos refundidos en un armario del costurero, el más remoto cuarto de la casa antañona del Centro Histórico, un magnífico Álbum de Minerva de 1902 y un álbum hechizo en un catálogo de modelos tipográficos, de mi tío abuelo, con muchas fotos de la época.

Lo primero que pensé es que esos dos libros llevaban metidos en ese lugar desde que en 1942 mis abuelos se mudaron a esa casa, escondidos no sé si por miedo (por la dictadura de turno) o bien por vergüenza, pues el relato fotográfico es el de un maestro rural en Salamá en el que consciente o inconscientemente va dejando muestras de su solidaridad con el régimen cabrerista, como un carné que lo acredita como miembro de la Comisión de Festejos de las Fiestas Minervalias de 1910, en la que consta que puso incluso dinero para la marimba que amenizó el evento. Ambos me devolvieron la realidad del período histórico, con sus luces y sus sombras.

Esas fotos desteñidas por el tiempo han venido a materializar en cierta forma otras nociones de la dictadura, como el magnífico trabajo de Catherine Rendón, Minerva y La Palma: el enigma de don Manuel, los relatos de muchos testigos como Felipe Cruz, las oscuras memorias de Adrián Vidaurre, asesor del dictador, los legajos del juicio llevado en contra del dictador cuando ya derrocado languidecía en su arresto domiciliario, o bien los relatos de primera mano de esa época oscura que nos dejaron Federico Hernández de León y Miguel Ángel Asturias en muchas de sus entrevistas. Por último, el coletazo de realidad y horror de esa época me vino de Ecuador, gracias a mi querido amigo Daniel Bowen, quien hará cosa de 6 años se encontraba investigando la vida de su abuelo, el general Plutarco Bowen, lider de la revolución liberal ecuatoriana y que murió fusilado en la plaza central de San Marcos, en el occidente de Guatemala. Resultó providencia que yo me topara con ese nombre en reiteradas ocasiones sin mayores datos, pero logré esbozar la figura de este hombre joven, del que consta una única fotografía, vestido con uniforme militar y brazo en cabestrillo, que se desvanece de la historia, como agua en el agua, en la hermosa frase de Borges.

Pues bien, para ilustrar el terror de esta época, Bowen me contactó y empezamos a compartir ciertos detalles y bibliografía al respecto hasta armar la gran fotografía, que publicó años más tarde en Guayaquil. Tiempo después, tuve la suerte de reunirme con él durante un viaje a Quito, en donde tuve una de las más interesantes conversaciones que haya tenido nunca, sobre historia y literatura en la terraza de un restaurante en el centro histórico de Quito, restaurante que nos vio almorzar y cenar, y del que fuimos desalojados cuando ya amenazábamos con ordenar el desayuno. Esta conversación me recordó inevitablemente las heroicas jornadas en las que con mis amigos de la universidad nos instalábamos en el patio de “La Jacaranda”, una especie de cantina estudiantil en las afueras de la universidad, en las que no pocas veces nos sacaba del sopor de la conversación de literatura, historia, música y cine doña Blanqui, la dueña, para ofrecernos panqueques con miel de desayuno luego de pasar la noche en blanco en el lugar.

Pero cerrando esta invocación: la historia de Bowen es terrible porque el general, que había participado en la revolución de 1897 en contra del general Reina Barrios, que llegó a tomar la ciudad de Quetzaltenango, se había retirado a una vida de descanso en Tapachula, con un colega de apellido Treviño, compañero de armas desde Ecuador y con quien compartió batallas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Bowen fue secuestrado en Tapachula, drogado fue transportado de forma clandestina en el fondo de una lancha a Ocós, registrado su arresto en Retalhuleu y despachado sin más a la plaza de San Marcos acusado de sedición. Fue fusilado un lejano 26 de junio de 1899 en la esquina occidental de la plaza mayor de San Marcos. El hombre autor de la operación, un tipo de origen francés y apellido Lambert, recibió en pago de su audaz y cobarde acción, el monopolio de las bebidas alcohólicas en el Hipódromo del Norte.

-II-

Como una nueva confirmación del absurdo de esta dictadura, me vino a caer en las manos el libro de César Tejeda, escritor mexicano, que en su novela Mi abuelo y el dictador, parte de una anécdota significativa para ir hilvanando no sólo las raíces del suceso anecdótico, sino la de la propia construcción de la novela, en esta nueva corriente de las novelas de no ficción que, sin querer, vino a inventar ese genial autor argentino Rodolfo Walsh.

La anécdota llevada a lo esencial, cuenta que en 1908 Antonio Tejeda fue acusado de participar en una conspiración en contra de la vida del dictador, y obligado a caminar desde Antigua Guatemala a la Ciudad de Guatemala, custodiado por un pelotón a caballo, luego del atentado de los cadetes. “Durante todo el trayecto, fueron seguidos por una mujer con un bebé en brazos: era Victoria Fonseca, la esposa de Antonio, y en los pañales del bebé llevaba escondido un revólver”, nos informa la contraportada del libro. Cabe decir que la anécdota inmediatamente me recordó la suerte de Rosendo Santa Cruz, valiente opositor del régimen cabrerista que bajo el mismo artilugio (Estrada Cabrera era autor de siniestras ideas, pero de muy poca imaginación), fue obligado a encaminarse a la capital desde Cobán, con lazo al cuello, pero en este caso, asesinado vilmente en un corral de cerdos a la salida de la población de Tactic. Era el prototipo de las ejecuciones extrajudiciales que Ubico llevaría a la perfección, bajo el nombre socarrón de ley-fuga.

El autor parte entonces de la anécdota para realizar un tipo de arqueología familiar. Viaja a Guatemala desde México, de donde es nacional, y nos lleva por su investigación visitando lugares, amigos y familiares para ir aclarando o buscando echar luz a la historia de los abuelos. El libro tiene la bondad de estar bien escrito, Tejeda es un buen narrador que no pierde el puslo de la historia, aunque la anécdota a base de ser repetida varias veces en todo el libro va perdiendo su fuerza y su significado, como cuando repetimos de forma seguida y por muchas veces una palabra; pongamos “casa”, y repítala 20 veces. Verá que el significado desaparece y la palabra se nos antoja a un mero intento gutural que trata de transmitir algo que ya se nos escapa. Otra bondad del libro es que logra reconstruir ese escenario absurdo de odios, rivalidades y envidias que fue la Guatemala de 1898 a 1920, teníamos a Asturias, claro, pero este relato viene a refrescar las trilladas ideas del tan trillado tema del dictador latinoamericano.

“…Juan Viteri padre conspiraba en contra de la vida del dictador –sin éxito, desde luego–, Estrada Cabrera esculpía en su imaginación, con el cincel entre los dedos, a un perro fiel que dormía a los pies de la puerta de su recámara para cuidarlo, y que en eso se convertía, precisamente, Juan Viteri hijo, quien fue uno de los esbirros de confianza del tirano, tiempo después de que su padre fuera mandado a fusilar”.

“Afirman que Estrada Cabrera, enemigo incluso, de sí mismo, discutió con uno de sus hijos porque el joven tenía una deuda de cuatro mil dólares en una joyería, y Estrada Cabrera, inconscientemente de que tenía el cincel de jade en la mano, deseó nunca haber tenido a ese hijo despilfarrador mientras lo insultaba, y que el hijo de nombre Francisco, caminó a su habitación, tomó el revólver y se disparó en la cabeza”.

La dictadura de Estrada Cabrera siempre ha estado fundida en hechos de violencia y sobrenaturales. Abundaban en La Palma, la residencia presidencial ubicada antaño en la barranquilla, altares mayas, por los que desfilaban sacerdotes y brujos que hacían permanecer al dictador en la silla presidencial, y que manejaban las fuerzas oscuras a su antojo, como el incidente del cincel de jade, obra de unos sacerdotes de Totonicapán, que Tejada recoge. Teosofismo, ocultismo y pactos con el diablo fueron las explicaciones que el ciudadano guatemalteco encontró para justificar la larga noche de la dictadura, omitiendo el rasero de Occam, que resulta ser la propia naturaleza del hombre. La dictadura se construyó, y subsistió porque había personas alrededor del dictador que lo adularon y construyeron los mecanismos del horror, como el mismo Adrián Vidaurre, José Santos Chocano, Enrique Gómez Carrillo o Cara de Ángel, que repite una figura histórica.

El libro nos brinda una oportunidad para acercanos a la dictadura desde el punto de vista de un extranjero, con familia radicada aún en Guatemala. Es una visión foránea que abunda en una perspectiva muy interesante sobre este periodo, que para el guatemalteco en general se le hace borroso o intrascendente cuando en la educación media se le hace leer sin mayor preparación ni contexto, El señor presidente con el objeto de llenar un requisito del pensum estudiantil. A fuerza de literatura nos arruinan la historia, y el guatemalteco sale de los establecimientos educativos sin volver a tocar un libro o a interesarse por algún evento del pasado patrio. Sin embargo, comete un error de bulto, imperdonable para la familia y amigos guatemaltecos que según el relato ayudaron al pobre Carlos en su investigación, pues nos dice el autor:

“Llego al departamento de Sacatepéquez y leo un letrero que dice ‘Adopte un kilómetro’. Si tuviera una cuenta bancaria con quetzales, lo haría. Porque no hay otro camino que pueda resultar más importante. Lo mantendría libre de baches y con las líneas de la carretera cuidadosamente pintadas. Adoptaría un kilómetro al azar, tal vez ése en el que mi abuelo comenzó a patear una inmensa piña de pino para distraerse. Para dejar de contar los pasos que recorren 45 kilómetros en las peores condiciones…”.

Al leer este párrafo no pude ocultar mi molestia, que dejé escrita al margen de la página 83 en que Tejeda aborda el tema del camino recorrido por su abuelo. ¿Cómo es que nadie pudo explicarle al pobre César Tejeda que no estaba recorriendo la ruta que le tocó a su abuelo caminar en ese lejano 1908? ¿Cómo nadie se tomó la molestia de explicarle que la actual prolongación de la ruta Interamericana que usamos los guatemaltecos para salir de la Ciudad de Guatemala para ir a la Antigua, Chimaltenango o Panajachel no fue construida sino hasta mediados de la década de 1960? Digo, según su relato habla con gente educada, profesionales exitosos, incluso periodistas culturales en Guatemala, ¿cómo es que nadie lo sacó del error? ¿Será tan corta la memoria histórica del guatemalteco que eventos o lugares de más de 3 o 4 décadas se pierden en la niebla del tiempo?, ¿o les habrá parecido tan poca cosa la anécdota de este escritor que vino hasta aquí para explorarla, como para explicarle que esa carretera no existía en 1908?

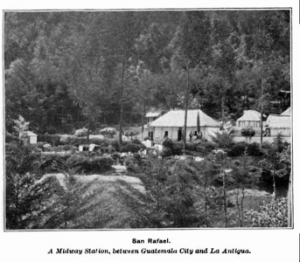

En fin, la cuestión es que César soluciona su historia en el camino equivocado, pues hasta que se inauguró la extensión de la carretera Interamericana, el camino hacia la Antigua Guatemala era saliendo por Mixco, bordeando el cerro Alux por el lado opuesto al que lo hace actualmente la carretera, se pasaba por un hermoso paraje llamado San Rafael Las Hortencias y se salía por San Lucas Sacatepéquez, aproximadamente a la altura del crucero en donde se encuentra el monumento al caminero. En San Rafael se levantaba un hermoso hotel, que luego fue transformado en casa de retiros y que hasta allá por los años 90 en que lo conocí, mantenía y respetaba la arquitectura original y su entorno. Era un paraje hermoso a la sombra del imponente cerro y rodeado de abundante naturaleza, teniendo un impacto tranquilizador cuando se salía del caos de las callejuelas abarrotadas de gente y vehículos de Mixco. El camino que pasaba frente al hotel y que unos trescientos metros se perdía en una especie de desfiladero profusamente arbolado, habrá sido el camino que realmente recorrió el señor Antonio Tejeda cuando fue conducido “a pie por cordillera”, como se decía en ese entonces desde Antigua a la Ciudad de Guatemala.

Para hacerse una mejor idea de la belleza del paraje, he hallado en mis archivos digitales dos hermosas fotografías del lugar, la primera muy probablemente de unos veinte años después del incidente que narra César y una segunda muy probablemente de la misma época de la anécdota que fundamenta la novela de Tejeda.

Una segunda queja que tendría en contra de los familiares, amigos y colegas intelectuales de César afincados en Guatemala, es la poca contextualización que del país le hicieron al escritor a su llegada y en los dos o tres viajes más que logró hacer al país. Es otro párrafo que me parece desafortunado, porque trata de ser lapidario, pero creo que peca de inexacto:

“Es un acto de justicia poética que Rubén Darío sea recordado por todo lo que escribió con excepción de sus penúltimos versos, y que Estrada Cabrera no sea recordado por casi nadie, ni siquiera en Guatemala”.

Sólo basta hojear los pocos periódicos que circulan en el país para botar por tierra esta idea de César Tejeda. En las páginas de Prensa Libre, desde hace varios meses ya, circulan las columnas del historiador José Molina Calderón sobre temas económicos y políticos precisamente del período de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, incluyendo una larga serie del manejo que de la epidemia de influenza tuvo el dictador y los servicios de salud de la época, o bien en la Revista D del mismo periódico, hace apenas unos meses publicaron una serie de artículos en conmemoración de los 100 años del derrocamiento del dictador. También en el Diario de Centro América hará cosa de unas cuantas semanas, se publicó un invaluable artículo sobre el cine en la época de la dictadura de Estrada Cabrera y en las columnas de la siempre interesante María Elena Schlesinger, que publica en elPeriódico, se trae al dictador constantemente a la memoria de los lectores.

Pero así como tiene desaciertos, tiene otros filones de información invaluables, como un párrafo de oro que por sólo esas líneas vale la pena leer toda la novela, en donde rescata el nombre de uno de los dos cobardes asesinos de Brocha, el expresidente de Guatemala, general Manuel Lisandro Barillas:

“El joven se llamaba Florencio Morales y acuchilló en dos ocasiones a Barillas. Su cómplice fue un soldado de la guardia de honor del ejército guatemalteco. Una vez detenidos aceptaron que habían recibido como anticipo por el trabajo 650 dólares de las manos de un general del ejército cabrerista”.

También aportan mucho para el lector en general los dos capítulos que dedica a las relaciones entre el dictador y los dos escritores modernistas por excelencia, Rubén Darío y Enrique Gómez Carrillo, llenos de datos interesantes y de los que apenas haya que señalar una omisión: cita como biógrafo de Gómez Carrillo a un tal José Luis García Martín, pero se olvida de incluirlo en la bibliografía al final de su libro. Con unos pocos errores más de puro bulto, como ubicar la Antigua Guatemala al oriente de la ciudad capital o poner a Arturo Morelet unos 60 años posteriores a su verdadero viaje a Guatemala, la novela está bien documentada y resulta un verdadero placer leerla. Sus impresiones del país y de la sociedad guatemalteca resultan por demás interesantes. César Tejeda logra una novela bien acabada, de la que cuesta desprenderse y a la que invitamos se lea con ganas de disfrutarse un buen relato sobre la construcción de una novela.

La suerte de los que se quedan…

Los hechos que siguieron al asesinato de Reina Barrios

Rodrigo Fernández Ordóñez

Disipado el humo del disparo que se llevó la vida del presidente José María Reina Barrios, la vida del país y de su familia habrían de cambiar para siempre. Edgar Zollinger yacía en el suelo asesinado también por un agente de la policía y rematado por “Matamuertos”, a pocas cuadras del sitio en donde se desplomó el presidente. ¿Qué pasó en los días inmediatos al asesinato? ¿Qué suerte corrió la familia del general Reina Barrios? ¿Cómo les cambió el destino ese crimen?

Interesante retrato del Presidente José María Reina Barrios publicado en la revista «La Ilustración Española». (Fotografía original de Valdeavellano).

-I-

No tenemos información de quién llevó la noticia del asesinato de su esposo ni del impacto que esta causó en doña Algeria. Solo sabemos que perdió la razón. Don Antonio Batres Jáuregui, protagonista principal de los hechos que abordaremos aquí, relata que el cuerpo sin vida del presidente fue llevado de inmediato a la Casa Presidencial y colocado sobre la mesa de uno de sus salones. Podemos imaginar el desconcierto, el caos desatado por el crimen. Imaginamos portazos, órdenes y contraórdenes en los pasillos, pasos apresurados. Algún llanto y lamentos. Quizás no hay noticias porque al momento de su muerte, el presidente Reina llevaba diez meses de haberse separado de doña Algeria, quien además, parece que era medio enfermiza, con frecuentes viajes al extranjero para “curar su salud”, según ha documentado el investigador Rodolfo Sazo en los periódicos de la época.

Tenemos, sí, el recuento en primera persona de don Antonio, que relata:

“…Era la noche del 8 de febrero del año 1898. Me encontraba yo, a las 8, en casa de mi amigo Agustín Gómez Carrillo, cuando el doctor don José Matos, Subsecretario de Relaciones Exteriores, acompañado de mi hijo Carlos, entró diciendo en alta voz: ‘¡Don Antonio acaban de asesinar al Presidente Reyna Barrios!’ Salí al instante, embozado en una capa, sin arma alguna, y en dirección al palacio. Llegamos corriendo. La guardia estaba dispersa. El Jefe del Estado Mayor, general Toledo, se había ido al teatro; ningún otro de los ministros se encontraba aún. El cadáver del infortunado caballero, del valiente militar, del Jefe de la Nación, tendido sobre una mesa en el mayor desamparo y abandono. Tal el triste cuadro que allí se veía…”[1]

Esa noche de febrero todo es confusión. Lo relata también Rafael Arévalo Martínez en su ¡Ecce Pericles! Al saberse del asesinato del mandatario se reúne en palacio el consejo de ministros, compuesto por el licenciado Mariano Cruz de Gobernación, Justicia e Instrucción Pública, el licenciado Antonio Batres Jáuregui de Relaciones Exteriores, Francisco Castañeda de Hacienda y Feliciano García de Fomento. El ministro de Guerra, Greogorio Solares, nos informa don Rafael, siempre acucioso, no estaba en la ciudad. Andaba de descanso en el Puerto San José. Los ministros discutían qué hacer con la vacante de la presidencia, sabiendo todos que el Primer Designado para cubrirla era el licenciado Manuel Estrada Cabrera, exministro de Reina Barrios y quien había pasado los últimos meses retirado de la política. Refiere don Rafael que Estrada Cabrera, al enterarse de la muerte del presidente corrió al palacio para enterarse de la situación, y cuando ingresó al salón en donde discutía el Consejo de Ministros, que supuestamente ya había llegado a un acuerdo en asumir en comité la primera magistratura. Le cedo la palabra a Arévalo Martínez:

“-No puede ser- les dijo con énfasis. Es inconstitucional. Yo soy el que en calidad de primer designado debo ser el Presidente interino. Hagan otro acuerdo.

Hubo resistencia y se elevaron las voces y con más vehemencia que nadie el que ya se creía presidente.

Saqué la pistola del pecho, los encañoné a todos y les afirmé levantando la voz:

-Estoy dispuesto a matar a todo el que no firme.

En ese mismo instante entró el Jefe del Estado Mayor de Reyna Barrios y me dijo:

-¿Llamaba usted, Señor Presidente?

Aunque a regañadientes doblemente compelidos firmaron los circunstantes…”[2]

Así que ya ven ustedes cómo se hacía política en aquellos años. Al parecer don Manuel era hombre de armas tomar y de no dejarlas sino hasta muchos años después. Además del impacto del asesinato, esa misma noche, nos relata el siempre sospechoso Adrián Vidaurre en su libro de memorias, se sublevaron los hombres de la comandancia de armas, pero estos no quisieron enfrentarse con los caballeros cadetes que vigilaban el palacio presidencial, por lo que rápidamente se disolvió el levantamiento, no sin cobrarse un saldo de vidas humanas. Sus cabecillas, el general José Nájera, comandante y el coronel Salvador Arévalo ante su fracaso, huyeron a El Salvador, dejando muerto al general Daniel Marroquín, fiel a Estrada Cabrera.

El nuevo presidente publicó un manifiesto a la población al día siguiente de asumir el despacho en el que aseguraba: “Llamado por ministerio de la ley a ejercer la presidencia, es su deber declarar que nunca hubiera aceptado tal designación si hubiese sabido que tendría que ejercerla; pero que no desfallecerá porque está convencido de que para gobernar a Guatemala sólo se necesita cumplir con la ley, fija la vista en un punto único: la Constitución de la República. Corta y de carácter interino será su administración”. Imagínense ustedes si 22 años se le antojan cortos, cómo les habría ido a nuestros abuelos si no se rebelan en abril de 1920.

La situación, como es fácil de imaginar era de confusión, y en la confusión sacan provecho los hábiles. ¿No se han preguntado por qué el general Reina Barrios, presidente liberal, está enterrado en las bóvedas de la Catedral Metropolitana? Don Antonio Batres Jáuregui, quien afortunadamente se sentó a escribir sus recuerdos, nos relata:

“El día 10, cuando me disponía, a las ocho de la mañana, a irme al Palacio sin saber nada de lo ocurrido, pues yo estaba durmiendo en mi casa esa noche, para reponer la anterior que había sido de angustia, trabajo y desvelo completo, recibí un bondadoso aviso de doña Isabel Arrivillaga, por medio de dos sobrinas suyas, las apreciables señoritas María Teresa Zepeda y María Arrivillaga, diciéndome que no fuera al entierro del general Reyna Barrios porque había una turba de gente armada por El Gallito, dispuesta mediante un complot a asesinar a los ministros y a arrastrar el cadáver del Presidente (…) Supuestos prosperistas. El entierro iba a ser en el Cementerio General, pero para evitar la turba, apenas dos horas antes, se decidió hacerlo en las bóvedas de la Catedral.”

Nos sigue relatando don Antonio que esa misma mañana un carpintero conocido suyo, llamado Juan Bejarano fue hasta su casa para advertirle:

“Vea señor –me dijo- no vaya al entierro, porque están disponiendo una matazón. Mire, estos cinco pesos, que me acaban de dar en la fonda El Conejo, para que yo vaya entre los revoltosos; cogí el pisto, y vengo a avisarle lo que está pasando…”[3]

Así que alguien estaba armando una situación explosiva. Algunos acusan a don Manuel de estar detrás de éstas maquinaciones. Otros acusaron a don Próspero Morales, eterno opositor de los regímenes de Reina Barrios primero y Estrada Cabrera, después. Lo cierto es que para evitar la violencia, los pocos hombres prudentes que quedan en situaciones exaltadas como esas, decidieron darle la vuelta al plan maquiavélico y acuden a la Iglesia para salir del entuerto. Según el testigo privilegiado de don Antonio Batres, a él se le ocurrió la idea de enterrarlo en la Catedral. Para evitar un cortejo multitudinario, el asunto se debería despachar con sigilo, pues don Manuel, no se sabe con qué intención, le había informado a Batres que había puesto a disposición una tropa de cien soldados para acompañar el féretro hasta el Cementerio General. El testigo al que hemos recurrido cuenta que por su parte él había calculado que para prevenir cualquier disturbio hubiera sido necesario contar al menos con mil soldados al mando de un general.[4]

El licenciado y múltiple ministro, don Mariano Cruz, fue nombrado para realizar las gestiones y lograr la autorización del arzobispo Casanova de hacer uso de la Catedral, en donde también reposan los restos del general Rafael Carrera. “Aunque el general Reyna era masón de alto grado, no opuso dificultad el jefe de la Iglesia; porque comprendió las circunstancias, y además, porque el general Reyna no había hostilizado, en lo más mínimo, a la religión católica ni a ningún otro culto…”[5] Así las cosas, se levanta el cuerpo del mandatario de la capilla ardiente que se había montado en el salón de recepciones del palacio. El féretro fue llevado en hombros por generales del ejército, acompañados de los ministros, autoridades superiores, cuerpo diplomático y consular. El cortejo fúnebre se dirigió hacia el Portal de Comercio y lo recorrieron paralelo, sobre la plaza hasta llegar a las bóvedas de la Catedral. Así que se despachó el entierro sin más pompa, bajo un cargado ambiente de violencia en gestación.

Así terminaba el gobierno progresista del general Reina Barrios, que por supuesto también tuvo sus sombras. Basta recordar esos locos planes de guerra con México, gigante al que pretendía derrotar, pues “…esperaba que Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica harían causa común con él. Si triunfaban, seguiría una república centroamericana, de la que él sería el primer presidente…”,[6] sin duda imitando los planes más descabellados de su difunto tío, y sin aprender de su ejemplo, abatido según parece por sus propias tropas, en los campos de Chalchuapa, en El Salvador. Según el artículo citado, Reina Barrios había logrado levantar un ejército de alrededor de cuatro mil hombres, y los concentraba cerca de la frontera, en Champerico y Quetzaltenango. Había dotado a esta tropa con uniformes alemanes y cascos blancos (imaginamos que los famosos salacots, conocidos en todas las fotografías de los dominios imperiales europeos).

El periódico reportaba que apenas un año antes habían ocurrido serios incidentes en la frontera con El Salvador, que habían provocado rumores de guerra, y que Guatemala había recibido un gran contingente de artillería. Afirma el citado diario: “La carga para Guatemala consistía en 600 toneladas de cañones de montaña Krupp. También pertrechos militares y municiones. Extrañamente, la artillería arribó a Guatemala empacada como mercadería con destino al Ministerio de Agricultura”.[7]

-II-

La viuda

Tras la muerte de su esposo doña Algeria decidió regresar a su país nativo, los Estados Unidos. Ignoramos la fecha, pero sabemos por ejemplo, que dejó asuntos sin resolver, pues su lujosa residencia ubicada sobre el Paseo 30 de junio, Villa Algeria, quedó abandonada por mucho tiempo. Hoy día es un discreto hotel. Marchó no sabemos si todavía embarazada o ya con la bebé en brazos, a quien puso por nombre Consuelo. Doña Algeria, reporta un diario de la época, era originaria de Virginia y había conocido al general Barrios en Nueva Orleáns, en donde ella actuaba de vedette. Reina Barrios se enamoró de la norteamericana y se la llevó a Nueva York, en donde se casaron, para luego viajar a Europa, en donde el general asumió el consulado de Guatemala en Hamburgo, un puesto diplomático de primera importancia en ese entonces.

Según reporta el sitio neworleanspast.com, doña Algeria regresó a Nueva Orleans, pero estuvo como alma en pena. Incluso reportan que estuvo arrestada en Londres y Nueva York, acusada de intoxicación. Al parecer se volvió drogadicta, porque para el año nuevo de 1910 la tenemos ingresando en el Asilo Touro-Shakespeare en Nueva Orleans, sin un centavo y casi ciega.

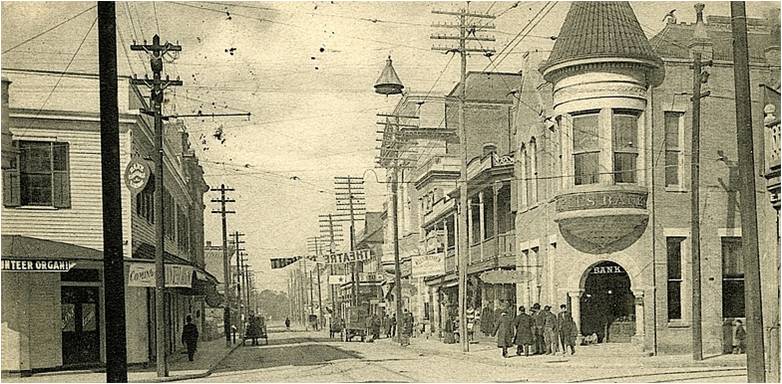

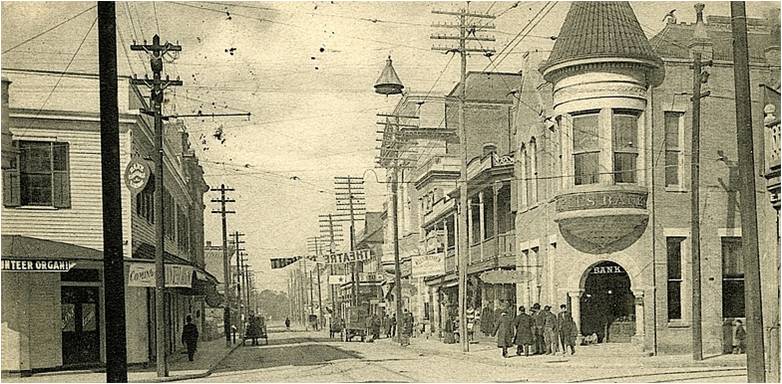

Asilo Touro-Shakespear en Nueva Orleans, así lucía cuando ingresó en él Algeria Benton.

El Asilo Touro-Shakespeare fue construido con fondos dejados para ese propósito por el filántropo sureño Juha P. Touro, y estaba ubicado en la actual calle Daneel, entre la calle Joseph y la avenida Nashville. La propiedad fue transferida a la ciudad de Nueva Orleáns al final de la Guerra Civil. El edificio fue demolido en 1932.

Al parecer, al llegar a sus oídos la noticia del asesinato del general Barrios, su esposa perdió la razón. De lo que escribe Batres Jáuregui habrá sido del puro cargo de conciencia, pues doña Lilly, como también le decían, quedó embarazada de una relación extramarital con el general Toledo, a quien insistentemente se acusó de estar implicado en el asesinato del presidente. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que doña Algeria no quería a su hija Consuelo, y su relación fue tan distante que incluso un diario extranjero, el New Orleans Times Picayune reportó que la viuda había abandonado a su hija en las escaleras de la iglesia de la Magdalena en París. A consecuencia del estado calamitoso de la salud de la viuda, que ya sabíamos era frágil y de su drogadicción y alcoholismo, Consuelo fue ingresada en un convento en la ciudad de Londres, por órdenes del Ministro de Guatemala en Londres, quien me parece que para la época era José Tible, tío de Enrique Gómez Carrillo, quien se casó con una señora multimillonaria norteamericana de apellido Julliard, pero eso no viene al caso. Lo que sí nos importa es que al convento la iba a visitar su madre, obligada por una enfermera que la atendía. Quien nos da estos detalles es María F. Davis, en una intrigante investigación que tituló Forggie: The lost waif, en que recorre Europa y los Estados Unidos siguiendo los tenues rastros de dos hijos del general Reina Barrios: uno, supuestamente llamado René y Consuelo. Sabemos a ciencia cierta que el presidente tuvo un hijo anteriormente, José Reyna de Campos, del que no he podido conseguir mayor información. El libro de la señora Davis puede ser consultado parcialmente en línea, pero yo he ordenado el mío para buscar otros datos que nos puedan interesar y hacérselos saber en cuanto lo tenga en mis manos.

Por de pronto podemos complementar con trozos de información recogida de mil lugares que para 1911, la señorita Consuelo Barrios vivía “…en el Convento y Abadía de Santa María y Escuela Santa María, Mill Hill N. W. como estudiante en Hendon, Middlesex, England…”

Doña María Davis nos da información adicional de Consuelo. Al parecer era muy enfermiza, la aquejaba el asma y la bronquitis, ella aventura que acaso por el clima de Londres. Lo cierto es que tras once años de reclusión en el convento es enviada a Guatemala a vivir, en donde se establece por cuatro años. De allí viaja a Nueva Orleáns en donde moriría el día viernes 6 de junio 1919. Al día siguiente reportaba el Times-Picayune, en la página 6:

“La señorita Barrios muere. Hija del Presidente de Guatemala es enterrada aquí.

El funeral de la señorita Consuelo Reyna Barrios, de 21 años, hija del Presidente Barrios de Guatemala, quien murió en la Enfermería Touro el viernes por la tarde, tuvo lugar el día sábado a las 11 de la mañana, en el Cementerio Greenwood. La señorita Barrios había quedado bajo la custodia del Presidente guatemalteco Manuel Estrada Cabrera desde el asesinato de su padre. Su único familiar en la ciudad era su abuela, señora C. B. Wheeler, con residencia en el 1241 Prytania Streer, con quien vivió el pasado año y medio. La señorita Barrios había sufrido de quebrantos de salud antes de venir a los Estados Unidos, y nunca se recobró completamente de un ataque de Fiebre Española el otoño pasado. Ella se había involucrado activamente en el esfuerzo bélico, dedicando devotamente la mayor parte de su tiempo en el Club de Servicios británico, del que era miembro.”[8]

Puerta de entrada del Cementerio Greenwood, en la Parroquia de Orleáns, ciudad de Nueva Orleáns, en donde reposan los restos de Consuelo.

Su madre, la hermosa Algeria, (a juzgar por la fotografía iluminada que se publicó en el número 44 de la revista Galería, “Arte y Mujer”), le había precedido en el sueño eterno cuatro años antes, el 20 de abril de 1915, y también en el sur de los Estados Unidos, pero ella en la ciudad de Biloxi, Mississippi.

Su muerte fue anunciada en el Daily Herald, el 21 de abril de 1915:

“Dos muertes ocurren en el hogar de los Hammet en pocas horas.

La señora Barrios, quien estaba de visita, murió anoche.

La señora Barrios muere. La muerte de la señora Algeria de R. Barrios, ocurrida en Hammet Home, fue inesperada, pese a que la dama había estado enferma por varios días. La señora Barrios, viuda del presidente de Guatemala, había estado de visita en la ciudad de Nueva Orleáns. Vino a Biloxi el domingo último y cayó enferma a su arribo por tren, aunque su condición no fue calificada de seria. Fue llevada de inmediato al hogar de los Hammet, a donde iba de visita, y fue empeorando hasta morir anoche finalmente. La señora Barrios era una vieja amiga de los señores Hammet y había venido a visitar esta familia en los últimos años en diferentes épocas. Unos días antes había escrito a los señores Hammet informándoles de su intención de visitarlos y fue invitada a hacerlo. La señora Barrios tenía sólo un familiar cercano de lo que se sabe, una hija, la señorita Consuelo Barrios, que vive en Guatemala. Era nativa de Virginia, hija de una de las mejores familias del lugar. En sus años de juventud estuvo casada con el señor Barrios, quien luego fue jefe del ejecutivo de Guatemala. Tenía aproximadamente 40 años. La dama fue llevada al establecimiento de Bradford Livery & Undertaking Co. en la avenida Howard. Los arreglos del funeral no se habían logrado concretar, toda vez que ha sido sumamente difícil comunicarse con los parientes sobrevivientes. Se ha enviado telegramas a familiares en Virginia y a amigos en Nueva Orleans. Tan pronto como se obtenga respuesta se realizarán las exequias.”[9]

Esta información se complementa con la publicada en el Times-Picayune de la ciudad de Nueva Orleáns, quien cuenta a su lectores el día 25 de abril de 1915:

“Biloxi, Mississippi. La señora Algeria de R. Barrios, la viuda del expresidente de Guatemala, quien murió en esta ciudad la pasada noche del domingo, fue enterrada en el cementerio de Biloxi esta mañana a las 10, siguiendo las instrucciones recibidas del cónsul guatemalteco en Nueva Orleáns. El entierro será temporal mientras se arregla su embarque para Guatemala.”[10]

Una calle de Harrison County, Biloxi, Mississippi (1913). Probablemente por ella se paseó doña Algeria durantes sus visitas a la familia Hammet, oriunda de la ciudad.

Muelle del puerto de Biloxi, por el que habrá desembarcado doña Algeria, en sus continuas visitas a la ciudad.

El general José María Reina Barrios supervisando maniobras militares en el Campo de Marte.

(Fuente: pacayablogspot. Original de El Progreso Nacional, número 427, del 13 de noviembre de 1896).

[1] Batres Jáuregui, Antonio. La América Central ante la Historia. Ediciones del Organismo Judicial de Guatemala. Guatemala: 1993. Página 576.

[2] Arévalo Martínez, Rafael. Ecce Pericles. Editorial Universitaria Centroamericana, San José, Costa Rica: 1983. Página 45.

[3] Batres Jáuregui. Op. Cit. Página 579.

[4] Batres Jáuregui. Op. Cit. Página 580.

[5] Batres Jáuregui. Op. Cit. Página 580.

[6] S/A. Trouble not improbable. Serious Strain in the Relations of México and Guatemala. The New York Times. December 23, 1894. Página 21. Traducción libre el autor.

[7] The New York Times. Op. Cit. Página 21.

[8] Esta crónica puede leerse en el interesante sitio findagrave.com, en el que se nos aporta otro dato interesante y desconcertante a la vez: “…She is listed as a male in the New Orleans Louisiana Death records.”

[10] Tomado del sitio www.findagrave.com, en donde se informa que el cementerio de la ciudad de Biloxi se encuentra en el condado Harrison.

Unos versos dignos de un pueblo culto. (Primera Parte)

La historia del Himno Nacional de Guatemala

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

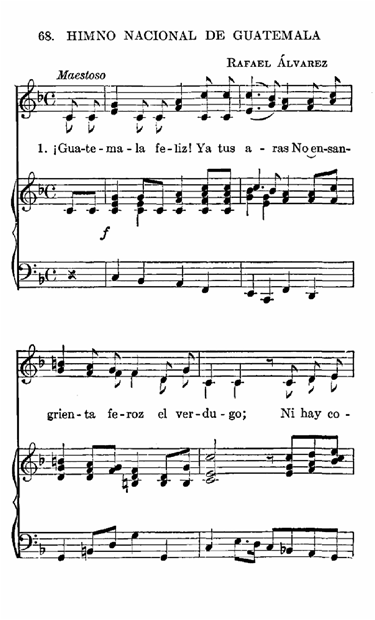

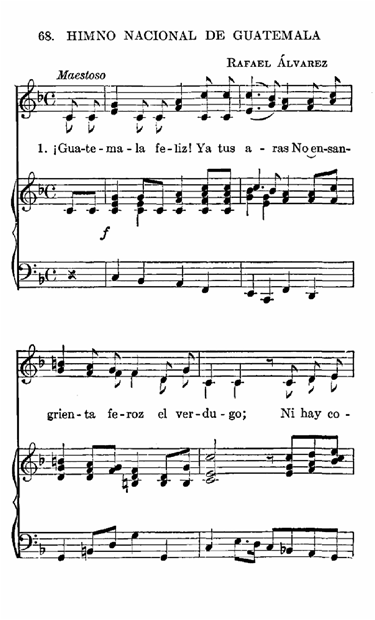

El actual himno nacional se lo debemos a las inquietudes nacionalistas y progresistas del presidente José María Reina Barrios, injustamente marginado en la historia nacional. Como parte de los preparativos de la Feria Centroamericana, concebida como la plataforma para lanzar al país al escenario internacional, el entonces presidente convoca en 1896 a un concurso con la intención de “…dotar al país, de un Himno que por su letra y su música responda a los elevados fines que en todo pueblo culto presta esa clase de composiciones…” Del concurso resulta ganador un texto firmado ANÓNIMO. De otro concurso para ponerle música, triunfa la solemne partitura presentada por el compositor Rafael Álvarez Ovalle, logrando una hermosa armonía de poesía y música. La letra, fue sometida a cambios en 1934, a instancias de Jorge Ubico, por el profesor José María Bonilla Ruano.

Fuente: Gutenberg.org.

-I-

El contexto.

La Exposición Centroamericana.[1]

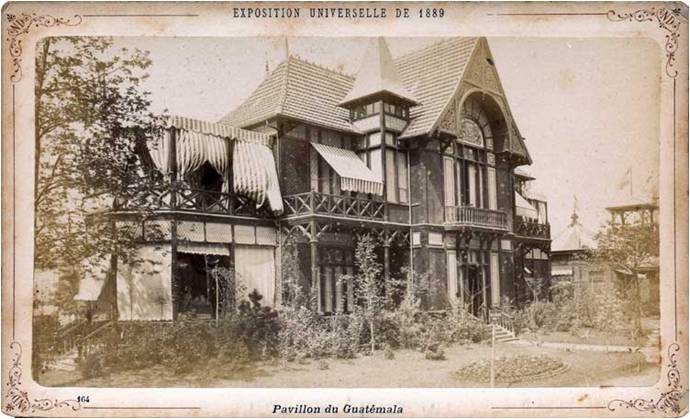

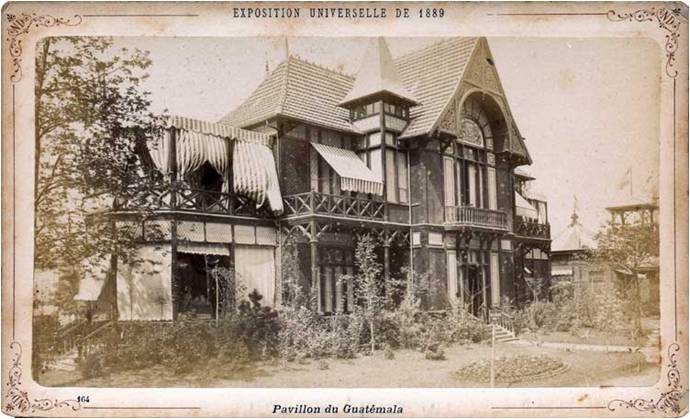

La Feria Centroamericana constituyó un gran esfuerzo de inversión pública por lanzar a Guatemala como una república que se ofrecía al resto del mundo como líder de la región centroamericana. Pretendía ser, en un principio, un escaparate en el que se presentara al público todos aquellos productos que se fabricaban en América Central, sin embargo, al poco tiempo se cambió el objetivo, ampliándolo a la exposición de productos extranjeros también, tomando en cuenta la atrasada situación en que se encontraban las industrias nacionales de la región. Pero en esencia, la Exposición Centroamericana no era sino el intento de Guatemala de presentarse como una nación joven, sumergida en las ideas de progreso vigentes en su época y con capacidad suficiente para montar una exposición como las que se hacían en el resto del mundo civilizado. Pensemos en las Ferias Universales que se celebraban en Europa. Para la Exposición Universal de 1889, celebrada en la ciudad de París, para dar un ejemplo, y en la que Guatemala participó, (montando un pabellón en el que se daba a probar a los visitantes el excelente café que se producía en el país), Francia ordenó la construcción de la Torre Eiffel, prodigio de la técnica de construcción en hierro de la época.

La realización Exposición Centroamericana fue aprobada por la Asamblea Nacional, mediante el decreto 253, de fecha 8 de marzo de 1894. Según relata Christian Kroll-Bryce, en el primer número del Boletín de la Exposición Centroamericana, salido de prensa el 1 de febrero de 1896, “…el gobierno de Reina Barrios sostenía que debido a la ‘benéfica tranquilidad que el país ha logrado, el Gobierno ha creído que es llegada la hora para que Guatemala exhiba los adelantos de su agricultura y las obras hijas de la inteligencia y de la imaginación de nuestros compatriotas’ en una exposición que será “una fiesta de paz en que Guatemala hará sus mejores triunfos…”[2]

Según el citado artículo de Kroll-Bryce, los objetivos de la Exposición fueron definidos en el Reglamento de la Exposición Centroamericana, publicado en el diario El Guatemalteco, el 18 de febrero de 1896:

“…Reunir diversos objetos para comprarlos; aprender lo que ignoramos; mejorar lo que sabemos; comunicar a otros lo que producimos; despertar el estímulo en pro del trabajo humano; borrar las mezquindades; estrechar los lazos de fraternidad universal y exhibir a Guatemala dignamente, invitando a los pueblos centroamericanos, para una fiesta de civilización y cultura; tales son, entre otros, los provechosos resultados que en general podrá ofrecer la Exposición”

Lo que constituye toda una declaración de principios y aspiraciones de un presidente que deseaba interesar al mundo de lo que pasaba en Guatemala y de su potencial. En alguna otra cápsula vimos que los gobiernos liberales guatemaltecos, sabedores de las limitaciones de mano de obra especializada de las que adolecía el país habían enfocado sus esfuerzos en establecer una amplia industria agrícola cuya mayor ventaja sería el ferrocarril, que conectaría a las fincas o ciertos centros importantes de población cercanos a las fincas, directamente con los puertos en ambos océanos. Ese al menos, era el objetivo de Justo Rufino Barrios y de su sobrino, José María.

Esa idea de promoción en tierras “civilizadas”, como se entendía que era la Europa previa a las guerras mundiales, encuentra su sostén en otro fragmento del Reglamento que Kroll-Bryce tuvo a bien transcribir en su bien documentado artículo:

“Si el certamen excita la curiosidad del extranjero, generaliza el conocimiento de cuanto forma el conjunto armonioso del trabajo guatemalteco, demuestra que al amparo de la paz y seguridad el migrante honrado encontrará una segunda patria, y propaga por el mundo culto, las benéficas condiciones de la naturaleza centro-americana; naturalmente, decimos, el Certamen contribuye directamente a que al terminar el Ferrocarril Interoceánico, éste dé desde luego los óptimos frutos que está llamado a proporcionar…”

Pabellón de Guatemala en la Exposición Universal de París, 1889.

(Fuente: skyscrapercity, foro de la ciudad de Guatemala).

El primer evento de este tipo se llevó a cabo en 1851, en la ciudad de Londres, y se le llamó “La Gran Exhibición de Trabajos e Industria de Todas las Naciones”, para la que el jardinero Joseph Paxton,[3] inspirándose en un invernadero, diseñó el llamado Palacio de Cristal, la primera construcción a gran escala de hierro y vidrio, que se usaría de forma extensa, principalmente para las estaciones de ferrocarril del mundo entero.

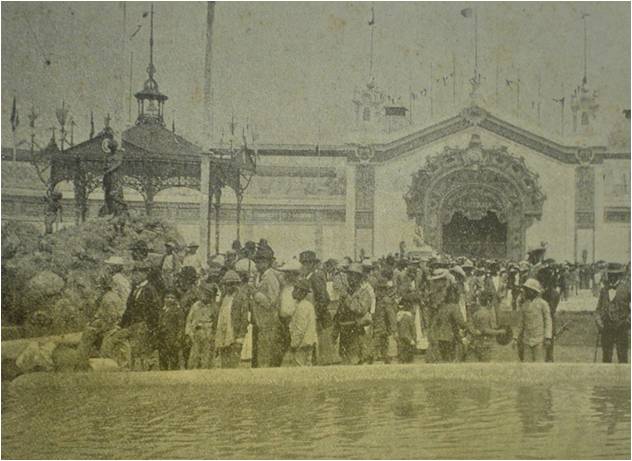

Así que la Exposición Centroamericana tampoco era en sentido estricto una idea, digamos, original, pero sí muy contemporánea y sobre todo, cosmopolita. En Guatemala obligatoriamente se habían leído las crónicas que describían, para dar otro ejemplo, a la famosa Feria Mundial de 1893, llevada a cabo en Chicago, con motivo de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América[4], en la cual, Guatemala había participado con dos pabellones. [5] Inaugurada en el verano de ese año como la World´s Columbian Exposition, por las características de su arquitectura fue llamada casi inmediatamente la “Ciudad blanca”. La Exposición fue desplegada en los terrenos del Jackson Park, y le fueron asignadas 512 hectáreas frente al Lago Michigan. Según recuentos de la época, los números de visitantes eran muy altos. Se menciona que variaban de 80,000 a 100,000 los visitantes que a diario se paseaban por los pabellones y salones de exposición.[6] Titus Marion Karlowicz, explica: “En un sentido limitado era una ciudad: una que observaba un toque de queda por las noches y que abría sus puertas durante el día. Era una ciudad artificial que no tenía una función vital genuina, y esta artificialidad estaba íntimamente ligada a su temporalidad.”[7] Una temporalidad que se reveló fugaz, un incendio consumió el campo de la feria, semanas después de terminado el verano de 1893.

Y es que estas ferias tenían una característica importante: se invertían grandes cantidades de dinero para construir edificios que contuvieran los productos a exponer, pero no eran pensadas como edificaciones permanentes, al menos no al inmediato plazo. Por esa razón, muchas edificaciones debían ser montables y desmontables en un breve período. Tal es el caso de la famosa Torre Eiffel, la cual debía ser desmontada luego de que terminara la Feria de 1889, porque no cumplía un rol específico. Es más, a dicha torre hubo que buscarle una función útil, y por eso se instalaron en ella antenas de telégrafo y una estación meteorológica. Había sido concebida exclusivamente con una función: ser un monumento decorativo que llamara la atención de los visitantes. Lo mismo sucedió con el Palacio del Trocadero, del otro lado del río Sena. La gran construcción con sus explanadas sobre el banco del río, fue pensada inicialmente para contener salones específicos para la Exposición de París de 1867, pero no le fue planteado un fin posterior, e imagino que fue a raíz del monto de las inversiones que se optó por preservarlo.

Así que alrededor del mundo se llevaban a cabo eventos similares, y Guatemala consideraba que debía tener el propio, pues se asumía que se podrían obtener muchos beneficios. Para ilustrar las ambiciones de Reinita, que lo llevaron a embarcarse en una empresa de este tipo, encontramos en un número del diario The Washington Post[8], una nota a propósito de la Feria de 1893, que describe claramente las expectativas que levantaban este tipo de eventos: “Existe también una forma comercial de estimular los beneficios de una exposición de este tipo. Muchos miles de personas se sentirán atraídas a venir a los Estados Unidos para ver la exposición. Estas personas dejarán grandes sumas de dinero en el país, y esto estimulará el comercio y hará a esta nación, más rica…” Así que, con esto en mente, el régimen de Reina Barrios decidió no escatimar en gastos ni en publicidad. En un breve artículo del diario estadounidense The Washington Post, encontramos un ejemplo de ello:

“El Ministro de Guatemala, Lazo Arriaga, quien recientemente ha regresado de este país, declaró que la Exposición Centroamericana, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala a partir del día 15 del próximo mes de marzo, promete ser un gran evento. Hermosas y masivas estructuras modeladas a semejanza de las vistas en la Exposición de Marsella, estarán listas en diciembre. Los Estados Unidos han sido invitados a la exposición, y los organizadores guatemaltecos esperan que industriales americanos, aprovechen la oportunidad de presentar sus productos ante los ojos de los centroamericanos.”[9]

Las estructuras metálicas para sostener los pabellones de la exposición, informa el diario The New York Times, arribaron al Puerto de San José a mediados del mes de junio de 1896, a bordo del vapor Beechly, habiendo partido del puerto francés de Bourdeaux. A bordo del mismo buque llegaron los mecánicos y el ingeniero encargados del montaje de los pabellones, los que serán montados “…en Ciudad Vieja en donde tendrá lugar la exposición, en las cercanías del Boulevard 30 de junio…”[10]

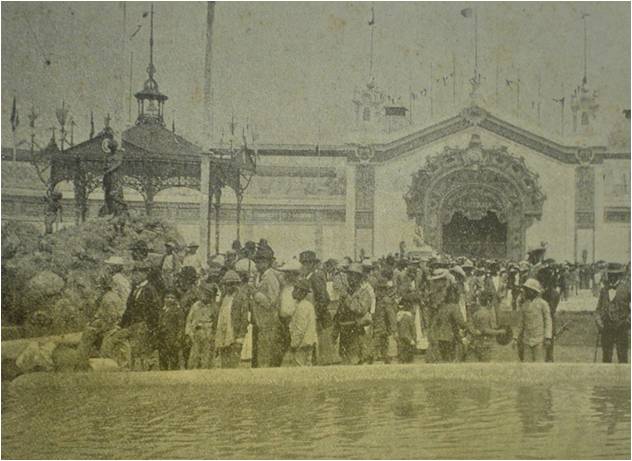

Imagen. Facha del Pabellón principal de la Exposición Centroamericana, el día de su inauguración.

(Fuente: pacayablogspot.com, original de El Progreso Nacional).

Asimismo, en otra nota del diario The New York Times[11], se informa a sus lectores que el Cónsul General de Guatemala en esta ciudad, Doctor Joaquín Yela, quien ha sido autorizado por el gobierno guatemalteco para informar a los interesados que la Exposición Centroamericana está lista para ser inaugurada el 15 de marzo de 1897, extendiendo una cordial invitación a varios productores de manufacturas, objetos industriales, maquinaria y obras de arte a exponer en dicha feria. El artículo, aunque apenas ocupa el espacio de una columna, contiene información fascinante que no he logrado encontrar en ninguna otra parte. En ella se comenta, por ejemplo, que para el día de la publicación, ya se habían presentado en el consulado solicitudes de información de “varias conocidas firmas de manufacturas”, de Nueva York, Pennsylvania y Ohio.

El citado artículo, con obvias intenciones de propaganda, abunda en información provista por el Doctor Yela, en la que se hace saber a quienes estén interesados, que aquellos productos desconocidos o poco conocidos en la república que sean expuestos durante la Feria, y que resulten de gran utilidad para Guatemala, podrán ser importados al país dentro de un año de terminada la exposición, libres de cargo para el primer embarque, siempre que dicha importación no sea menor de los cien dólares, ni exceda de los cinco mil. Informa adicionalmente, que las compañías de ferrocarril que operan en el país, “han anunciado con gran placer”, que proyectan tarifas reducidas para transporte de carga y pasajeros que tengan como destino visitar la Exposición Centroamericana.

Por último, y para no aburrir al lector dándole lata con la importancia de este evento para entender a la Guatemala que dejó abruptamente Reina Barrios, el artículo anuncia las ramas que abarca la exposición:

“…Ciencia y literatura, educación y lectura de las artes de todas las descripciones, mecánica y construcción, agricultura, horticultura, arboricultura y técnicas especiales de cultivo, fauna y flora, ornamental y de toda clase de industrias, productos naturales, transporte, minería e inmigración. Las exhibiciones que se consideren dignas de mérito por el comité a cargo y consideradas de merecer premios, se les otorgarán los siguientes reconocimientos: Seis premios de $5,000, seis de $1,000, diez de $500, veinte de $200 y cincuenta de $100. Adicionalmente, se concederán medallas de oro, plata y bronce y diplomas que certifiquen las categorías de primera clase. También se harán menciones honoríficas. Aquellos objetos que reciban premios, podrán ser vendidos en Guatemala sin cargo de impuestos ni aranceles de ningún tipo, mientras que los objetos que no sean premiados, serán considerados como bienes en tránsito por el país y deberán ser embarcados al final del evento, o bien, ser vendidos sujetos a los impuestos que apliquen para el tipo de mercadería de que se trate.”

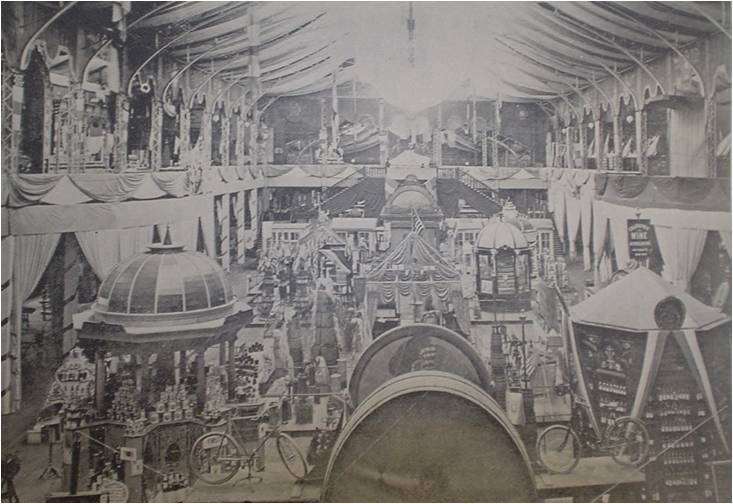

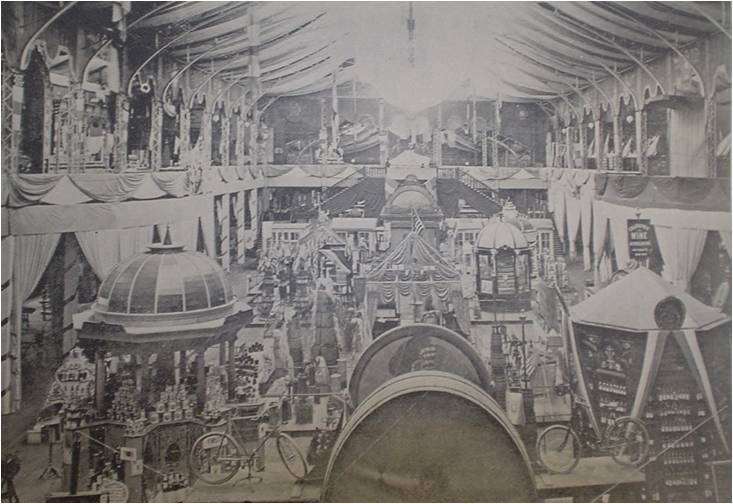

Imagen. Vista general del corredor central del edificio principal de la exposición.

(Fuente: pacayablospot.com, original de El Progreso Nacional)

Gracias a Kroll-Bryce, quien tuvo a la vista los boletines oficiales de la Exposición Centroamericana, sabemos que en el número 23, de fecha 1 de enero de 1897, se publicó bajo el título de “Edificios”, la composición del campo de la feria, el cual consistía en 17 edificios para albergar las exposiciones invitadas y un salón principal con 95 metros de largo y 45 metros de ancho en el que se instalarían las exposiciones nacionales de los países centroamericanos y la de California. Se construyeron edificios menores, para restaurantes y oficinas administrativas.

-II-

La cuestión del himno.

El presidente Reina Barrios había pensado en todo. O al menos sus colaboradores lo habían hecho. Y se había planteado entonces, la necesidad de contar con un himno nacional digno de la categoría del evento en el que debía ser cantado. Para ese entonces, Guatemala no contaba con el solemne himno que escuchamos al final de las transmisiones de radio o televisión en horas de la madrugada, sino que contaba con unos versos cívicos que no llenaban las expectativas de nuestro ambicioso presidente de aquella época.

Se había previsto entonces que, para la ceremonia de inauguración de la Exposición Centroamericana, se estrenara un nuevo himno nacional, digno no solo de la circunstancia sino digno del pueblo que empezaba su camino hacia el futuro, según las ideas liberales de la época. Se cantaba en aquella época, los versos de un “Himno Popular”, cuyo autor era Ramón Pereira Molina, secretario de la Jefatura Política del departamento de Guatemala, y que decía así:

Guatemala, en tu limpia bandera

Libertad te formó un arrebol;

Libertad es tu gloria hechicera

Y de América libre es tu sol.

Bella patria, tu nombre cantemos

Con ardiente sublime ansiedad

Hoy que luce en tu frente la aurora

De la hermosa, feliz libertad.

Democracia, civismo es tu lema,

La igualdad es tu ley, tu razón;

No más sombras no más retrocesos.

Viva patria, el derecho y la unión.

CORO

Guatemala, en tu limpia bandera

Libertad te formó un arrebol;

Libertad es tu gloria hechicera

Y de América libre es tu sol.

Bajo la égida libre y fecunda

De progreso, de paz, de igualdad

Guatemala que se unan tus hijos

En abrazos de eterna amistad.

La más pura y feliz democracia

Que corone tu olímpica sien;

Y al amor de tus hijas divinas,

Sé de América libre el Edén.

CORO

Guatemala, en tu limpia bandera

Libertad te formó un arrebol;

Libertad es tu gloria hechicera

Y de América libre es tu sol.

Con tu aliento gentil de espartana

Llegaras en el mundo a lucir,

Porque marchas buscando el progreso

Y en tu idea se ve el porvenir.

De los libres recibe el saludo

Su entusiasta sincera ovación;

Y recibes las preces del alma,

Los efectos del fiel corazón.

El problema contemporáneo que nos presentan los versos de don Ramón, es que comparado con las contundentes frases del nuevo himno, este parece apenas un infantil ensayo. Pero el efecto habrá mejorado cuando el natural de San Juan Comalapa, Rafael Álvarez Ovalle, con apenas 29 años, ganó el concurso para ponerle música, en un concurso de 1887 convocado por el jefe político del departamento de Guatemala. Como dato curioso, informa el investigador Celso Lara, don Rafael, como no tenía piano en su casa, compuso la hermosa música en guitarra.[12] Los jueces que afortunadamente escogieron la partitura de Álvarez Ovalle fueron Lorenzo Morales, Leopoldo Cantinela y Axel Holm. Afortunadamente digo, porque ahorrándose el esfuerzo, la misma partitura fue sometida por su autor para el concurso de ponerle música al nuevo himno, cuando en 1896, Reina Barrios convocó a un concurso para encontrar la música con que acompañar los nuevos versos, dignos de ser cantados en su magna obra: la Feria Centroamericana.

Rafael Álvarez Ovalle (sentado, primero a la izquierda). Le acompañan: Ramón González (1), Francisco Gutiérrez (2), Agustín Ruano (3), Rafael González (5) y Tránsito Molina (6). (Fuente: Prensa Libre, Revista D. No. 114, 10 de septiembre de 2006).

Para terminar esta puesta en escena, y quizá jugando un poco al vidente, es necesario apuntar que lastimosamente la Exposición Centroamericana resultó ser un rotundo fracaso. La gran entrada de público visitante de Europa y los Estados Unidos, el Ferrocarril del Norte, no pudo ser finalizado, por lo que falló la conexión del puerto Atlántico con la ciudad. Así, durante los cuatro meses en que estuvo abierta la Exposición, acudieron sólo 40,000 visitantes[13], una fracción tan solo de los que el presidente Reinita habría esperado. Además, los pabellones apenas fueron terminados ya inaugurada la feria, y el gobierno no logró vender los bonos emitidos a favor de la empresa de organización del evento, ascendiendo a un capital de un millón de dólares, situación que se agravó cuando, justo ese año de 1897, el país cayó en una aguda crisis económica, causada por la irrupción de Brasil en el mercado del café con una inmensa cosecha. Como ven, las grandes desgracias, nunca vienen solas. Pero al menos nos quedó un himno nacional majestuoso…

[1] No es mi intención abundar demasiado en este evento clave para entender la gestión presidencial de Reina Barrios, pero es importante al menos situar dichos hechos en su contexto. Actualmente, mi colega Rodolfo Sazo, está preparando un documento con sus hallazgos sobre este interesante tema, que esperamos publicar en estas cápsulas próximamente, que sí será en cambio, exhaustivo.

[2] Kroll-Bryce, Christian. Los 115 años del Canal Interoceánico y la Exposición Centroamericana. Entrada del 1 de diciembre de 2012. Pacayablogspot.com.

[3] Bryson, Bill. At Home. A Short History of Private Life. Doubleday, USA: 2010. Página 8.

[4] Para celebrar el mismo evento, en Guatemala, Reina Barrios convocó a un concurso para una escultura en honor del descubridor, que ganaría finalmente Tomás Mur, y que actualmente decora en toda su majestad una de las plazoletas de la Avenida de Las Américas.

[5] Karlowicz, Titus Marion. The Architecture of the World’s Columbian Exposition. Tesis doctoral. Northwestern University. Illinois, 1965. Página 333 y 335. (Traducción libre del autor). En su trabajo de tesis nos ofrece un dato interesante, perdido dentro del mar de las casi 500 páginas de su trabajo: Guatemala contrató los servicios de un arquitecto identificado como J. B. Mora para que construyera el Pabellón de Guatemala y el Pabellón del Café de Guatemala. El mismo arquitecto, del que no ofrece ningún otro dato adicional, construyó también los Pabellones de las repúblicas de Colombia y Venezuela.

[6] Stroik, Adrienne Lisbeth. The World’s Columbian Exposition of 1893: The Production of Fair Performers and Fairgoers. Tesis doctoral. University of California, Riverside. California: 2007. Página 1. (Traducción libre del autor).

[7] Karlowicz. Op. Cit. Página 15.

[8] S/A. The Great Exposition. The Washington Post. Junio 9, 1889. Página 4. (Traducción libre del autor).

[9] S/A. Central Americas’s Exposition. The Washington Post. Octubre 21, 1896, página 4. (Traducción libre del autor).

[10] S/A. From Sister Republics. A big budget of Central and South American News. The New York Times. Julio 26, 1896. Página 20.

[11] S/A. A Central American Fair. The New York Times. Septiembre 27, 1896. Página 17. (Traducción libre del autor).

[12] Del Aguila, Virginia. El Himno Nacional cumple cien años. Diario Siglo Veinituno, 15 de febrero de 1997.

[13] Kroll-Bryce, Christian. Op. Cit.

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.