Julián González Gómez

Viriato fue un jefe guerrero lusitano que combatió a las tropas romanas en el último siglo antes de nuestra era. Conocido por su valor y osadía, llegó a vencer muchas veces a los invasores que querían expandirse por Hispania. Considerado un héroe nacional tanto por España como por Portugal, su figura ha sido objeto de numerosos homenajes a lo largo de muchos años y este cuadro de José de Madrazo es uno de esos homenajes rendidos al guerrero que nunca fue vencido por los invasores.

Viriato fue un jefe guerrero lusitano que combatió a las tropas romanas en el último siglo antes de nuestra era. Conocido por su valor y osadía, llegó a vencer muchas veces a los invasores que querían expandirse por Hispania. Considerado un héroe nacional tanto por España como por Portugal, su figura ha sido objeto de numerosos homenajes a lo largo de muchos años y este cuadro de José de Madrazo es uno de esos homenajes rendidos al guerrero que nunca fue vencido por los invasores.

Pero aquí no se muestra al caudillo al frente de sus tropas combatiendo al enemigo, sino que se representa la trágica muerte de este personaje, apuñalado por dos traidores que pretendieron con este acto congraciarse con los romanos y cobrar una recompensa, pero ésta les fue denegada ya que el jefe romano les dijo que Roma nunca le pagaba a los traidores. Viriato murió en su lecho mientras dormía y en esta escena se puede ver a sus allegados más cercanos llorando ante el cadáver del héroe.

El cuadro y su estilo corresponden cabalmente en su plástica al neoclasicismo que estaba en boga por los tiempos cuando fue pintado. La composición neoclásica exigía un orden estricto en cuanto a la posición de los personajes, el empleo de una simetría, entendida como la relación de las partes con el todo, que ubica la escena en un marco espacial perspectivado y se ubica cada parte en su justa correspondencia con la totalidad. Por otra parte la composición exige, además de los distintos niveles de profundidad que están expresados en varios planos, un equilibrio completo de las masas que así quedan distribuidas uniformemente en el espacio. Como un recurso del artista para generar un plano extra que se fuga hacia el fondo, se representa una cortina abierta que rompe el espacio y a través de ella se puede ver una escena exterior que muestra el campamento de los lusitanos a plena luz del día. Esta luminosidad contrasta con la penumbra que inunda toda la escena principal.

El colorido es tenue y bien matizado como corresponde a la tenue luz que baña el ambiente en el que se está desarrollando el drama. No hay más que una gama atenuada de colores que sin embargo proyectan una variedad de tonos dentro de los cuales se destacan el rojo y el anaranjado de las capas y el amarillo limón que porta el personaje que está postrado encima del cadáver del héroe. La gradación tonal está lograda de una forma muy sutil y va desde la parte más luminosa, que está a la derecha, hacia una suave penumbra que se encuentra a la izquierda. Además, como lo exige la representación, la escena aparece iluminada por una luz que es frontal y es invisible, con lo cual se refuerzan los colores y tonos y además se armonizan los matices.

A menudo el arte neoclásico ha sido calificado como excesivamente formal y academicista, sobre todo por los románticos, cuyo objetivo era muy diferente y hasta opuesto en cuanto a sus fuentes y su contenido. Sin embargo, se puede decir que, a pesar de cierto alejamiento que inspira el arte neoclásico, en muchos casos nos encontramos con obras conmovedoras y de una factura totalmente impecable. Los artistas neoclásicos, regidos por la academia, estaban sometidos a estrictas reglas en lo que corresponde a prácticamente todos los aspectos que debían representar y por ello, lo que priva en este arte es sobre todo la corrección. José de Madrazo fue uno de los artistas más destacados de este período y se le deben numerosas obras de una factura impecable.

Madrazo nació en Santander en 1781 y fue el iniciador de una notable saga de artistas. En sus comienzos estudió con un artista llamado Gregorio Ferro, pintor ecléctico. Posteriormente, gracias a sus dotes y escuela logró ingresar a la Real Academia de Artes de San Fernando en Madrid donde siguió la disciplina academicista durante varios años. En 1803, gracias a sus contactos y su habilidad se marchó a París para estudiar con Jacques-Louis David, el más destacado pintor neoclasicista de su tiempo. David le enseñó todos los aspectos que dominaron la pintura academicista durante ese período y Madrazo, que era buen discípulo los tomó sin rechistar. Ganó una beca para ir a Roma a continuar sus estudios y se marchó con su amigo y también discípulo de David, Jean Auguste Dominique Ingres. En 1806 ingresó en la Academia de San Lucas en la ciudad eterna y de esa época es este cuadro que presentamos. Como opositor al gobierno de José Bonaparte fue hecho prisionero en esta ciudad. Durante su encierro conoció al rey Carlos IV, quien estaba también prisionero junto con su esposa y de esa amistad, en 1813 dentro de la corte en el exilio, fue nombrado pintor de cámara. Los acontecimientos políticos se sucedieron y la invasión de las tropas napoleónicas para tomar de nuevo Roma hizo que el rey tuviera que salir de esa ciudad y con ello Madrazo perdió su título.

Tras su regreso a España, después de las convulsiones políticas de esa época, en 1818 fue encargado de reorganizar el Museo del Prado bajo los auspicios del nuevo rey Fernando VII. Creó la catalogación de las obras que se exhibían en el museo por medio de litografías, siendo el introductor de esta técnica en España. En 1823 fue nombrado director de la Academia de Artes de San Fernando y poco tiempo después del Museo del Prado, llegando a ser por ello el artista más prominente de su época en España. Murió en Madrid en 1859 después de una exitosa y fructífera carrera dentro del mundo académico.

Julián González Gómez

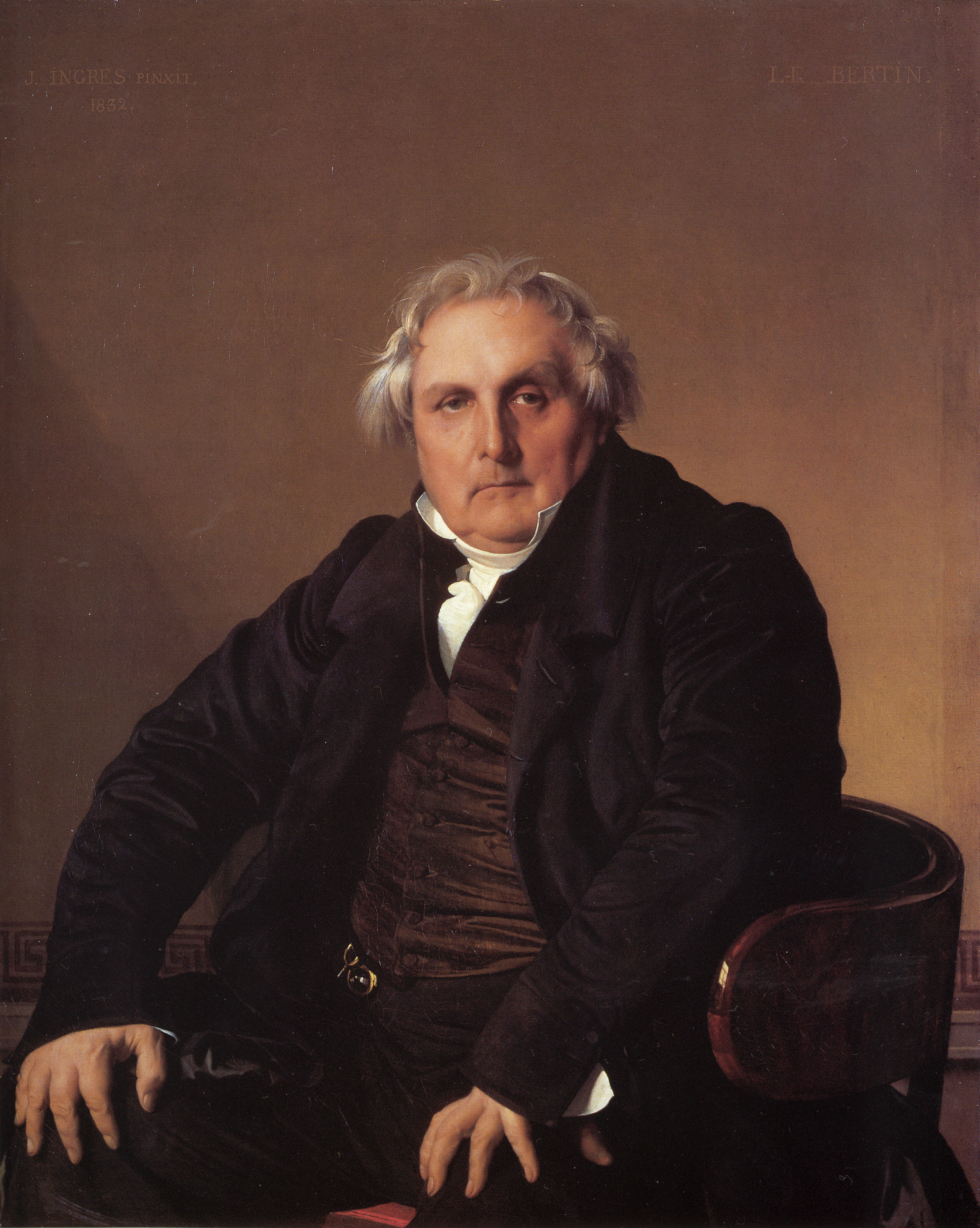

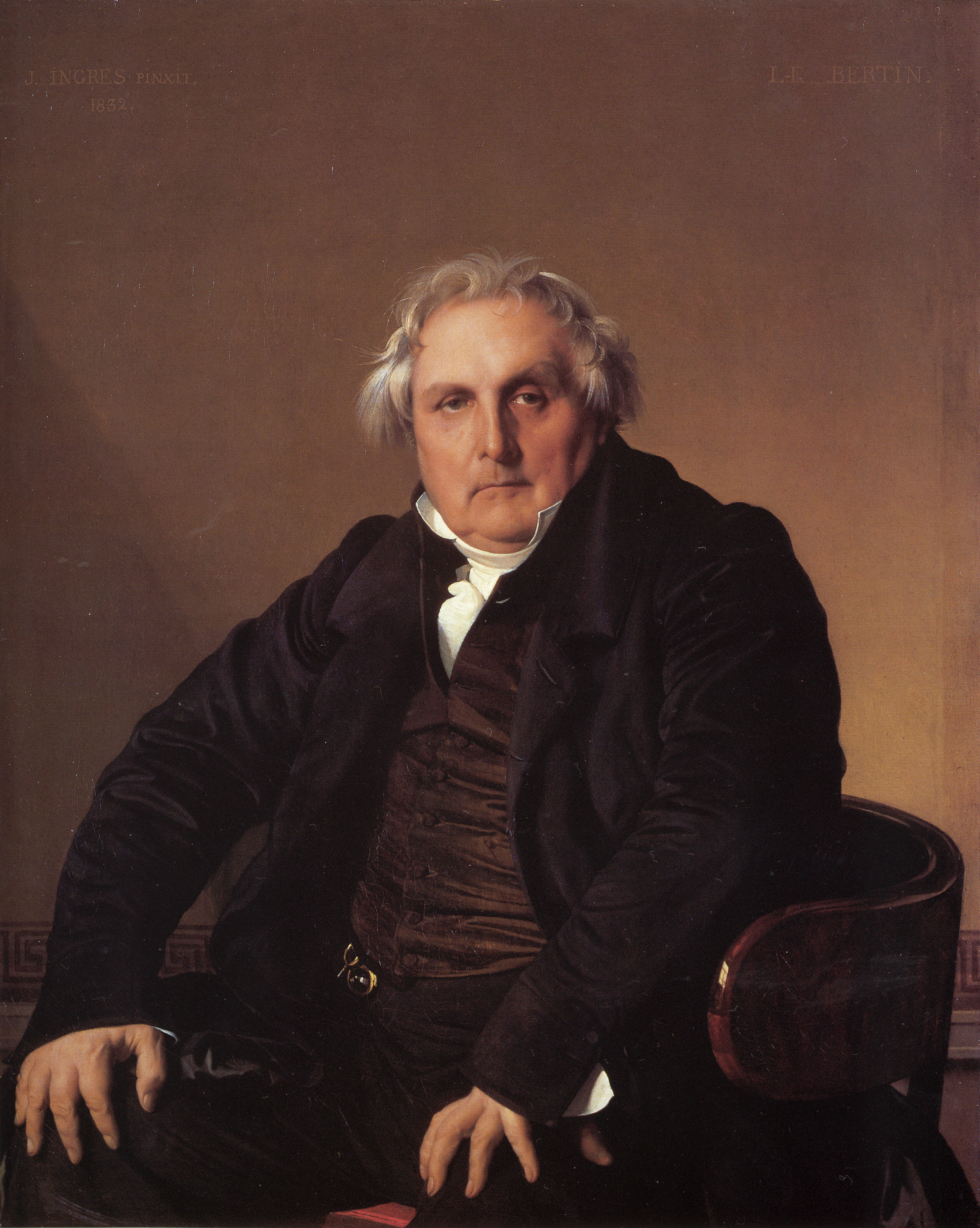

Ingres es un pintor poco comprendido y por lo mismo es en ocasiones infravalorado o bien sobrevalorado, el caso opuesto. Muchos lo relacionan con el frío neoclasicismo academicista, pero durante la mayor parte de su carrera trató de distanciarse de esta escuela, adoptando en cambio muchas de las novedades temáticas del más puro romanticismo, pero con ciertas características especiales que hacen difícil compararlo con el adalid de la pintura francesa de este movimiento: Eugéne Delacroix.

Ingres es un pintor poco comprendido y por lo mismo es en ocasiones infravalorado o bien sobrevalorado, el caso opuesto. Muchos lo relacionan con el frío neoclasicismo academicista, pero durante la mayor parte de su carrera trató de distanciarse de esta escuela, adoptando en cambio muchas de las novedades temáticas del más puro romanticismo, pero con ciertas características especiales que hacen difícil compararlo con el adalid de la pintura francesa de este movimiento: Eugéne Delacroix.

Lo que pasa con este gran artista francés es que su dibujo es de tal virtuosismo y calidad que se destaca sobradamente sobre los aspectos meramente pictóricos de sus obras, incluso los opaca. Ingres era ante todo un excelso dibujante y por debajo de esta cualidad se ubica su matiz, tono y colorido. Por otra parte, sus pinturas muestran una obsesión por el detalle como pocas veces se ha visto a lo largo de la historia. Nada se escapaba a su ojo clínico, hasta el último rizo de un cabello o hasta el más insignificante brillo que se proyecta sobre una superficie. Como ejemplo, notemos en esta pintura el reflejo de una ventana abierta que se proyecta sobre el respaldo de la silla en la que está sentado en personaje retratado. Si uno se acerca lo suficiente podrá ver que el artista reprodujo hasta los detalles del marco de la ventana, exactamente con la pequeña distorsión provocada por la curvatura del propio respaldo.

La cualidad fotográfica de las pinturas de Ingres es producto de un minucioso trabajo, que se prolongaba por muchos meses o años, hasta que el resultado fuera satisfactorio ante su ojo hipercrítico. Esta cualidad, en una época anterior al advenimiento de la fotografía, es aún más notable si tomamos en cuenta que nuestro artista fue imitado en infinidad de ocasiones por la mayor parte de los pintores academicistas de los siglos XIX y XX, pero nunca pudo ser superado, a pesar de que los imitadores contaban con mejores recursos ópticos para reproducir con precisión los detalles, como la propia fotografía.

Los que han criticado a Ingres por considerarlo académico y poco imaginativo no se han detenido a pensar que fue él precisamente el creador de un lenguaje de la más pura objetividad en el arte. La gran diferencia entre Ingres y los academicistas posteriores a él no sólo está en la calidad de su dibujo y la meticulosidad en la reproducción de los detalles, sino además en la economía de los medios y los temas. En ningún cuadro de este maestro vamos a encontrar detalles superfluos, manieristas o pomposos. Era un artista de una notable sobriedad.

Este retrato, de un rico burgués llamado Louis-Francois Bertin fue pintado por Ingres en la plenitud de su carrera, antes de que sus problemas con la vista limitasen parcialmente su trabajo. Ingres consideraba el retrato como un arte menor, pero buena parte de su fama se la debía precisamente a esta labor. Una de las características que hacen que un retrato sea sobresaliente es la penetración psicológica que el artista logró al ejecutarlo y aquí esa cualidad está manifiesta en grado sumo. Este retrato de un hombre maduro tiene en la mirada su principal punto focal. Los ojos, que ven ligeramente a un lado, no entran en contacto con el observador, mostrando un velado orgullo que se acentúa gracias al arco de la ceja izquierda, que se levanta por encima de la derecha, como si en ese momento le viniera una idea interesante a la mente, o tal vez está viendo con interés algo que se nos escapa. Si este personaje nos estuviera mirando directamente a los ojos, probablemente nos sería muy difícil sostener la mirada. Esta actitud vital contrasta con la pesadez del cuerpo y los brazos, la espalda encorvada y las piernas lasas, que dejan ver una vida de duro esfuerzo y trabajo, de la cual en este momento está reposando, cansado y a la vez en guardia para cualquier cosa que se presente. Sus manos, rollizas y de dedos puntiagudos nos dicen, junto con los demás atributos antes mencionados, que este hombre se ha pasado toda la vida realizando un arduo esfuerzo sentado detrás de un escritorio, con el fin de completar una visión largamente ambicionada. Ingres lo retrató con una profundidad tal que su arte lo distancia sobremanera del academicismo amanerado y pomposo, tan en boga en esa época y después.

Jean-Auguste-Dominique Ingres nació en 1780 en Montauban, Tarn-et-Garonne, región del sur pirenaico francés. Era hijo de un escultor de poca monta, que se preocupó por la formación artística de Jean-Auguste desde que era un niño. Cuando su padre ya no pudo enseñarle más, el joven Ingres se inscribió en la Academia de Toulouse con tan solo 11 años. En 1796, en pleno período revolucionario, se marchó a París a estudiar en la Academia, que por ese entonces estaba dirigida por Jacques-Louis David, verdadero dictador de las artes, que propugnaba por un neoclasicismo a ultranza y no permitía la más mínima disidencia entre los estudiantes. Aquí Ingres se topó con una escuela que no le satisfizo en lo más mínimo. Su ideal pasaba más bien por un arte cuya temática se desenvolviese por rumbos menos míticos e irreales, basados totalmente en la antigüedad clásica, mostrando así un primer acercamiento con el incipiente romanticismo. Ingres siempre renegó de David y sus imposiciones, pero también hay que decir que aprendió en la Academia los secretos de la representación naturalista más formal a tal grado que llegó a superar a su maestro.

En 1801 ganó el Prix de Rome, premio que le permitía viajar a Italia a estudiar la pintura de los grandes artistas de la antigüedad, viaje que por diferentes causas postergó hasta 1806. En Italia descubrió toda una nueva gama de recursos que aprovechó con entusiasmo, sobre todo la pintura del Quatroccento y a Rafael. Permaneció en ese país dieciocho años, ganándose una gran reputación pintando sobre todo temas históricos y religiosos. Sin embargo, en Francia era un perfecto desconocido y las obras que mandaba a su país apenas recibían comentarios elogiosos por parte de los críticos y artistas, demasiado embebidos en el neoclasicismo. No fue sino hasta 1824, en que presentó un cuadro de tema histórico: el Voto de Luis XIII, cuando logró triunfar en Francia, convirtiéndose en un artista famoso. En 1834 fue nombrado Director de la Academia Francesa en Roma, cargo que desempeñó durante seis años, para finalmente, en 1841, regresar a su patria con grandes honores.

Su primera exposición en la Galería de Bellas Artes la realizó en 1846, siendo ya un artista maduro. Posteriormente fue nombrado miembro de honor de esta galería, cargo que compartió con Delacroix. En 1849 presentó su dimisión a causa de la muerte de su esposa, con quien se había casado en Italia en 1813. Por esa época empezó a tener problemas con su vista, por lo cual se vio en la necesidad de delegar parte de la ejecución básica de sus pinturas a diversos ayudantes. Se casó por segunda vez en 1852 y, gracias a su arte, se convirtió en el pintor más importante de la Francia de su tiempo. Lleno de honores, en 1862 fue nombrado Senador, cargo que detentó hasta su muerte ocurrida en 1867, a los ochenta y siete años. Fue enterrado en el cementerio de Pere Lachaise de París. Como dato curioso, mencionamos que Ingres destacó no solo como pintor, sino también como músico, siendo un virtuoso del violín y habiendo recibido lecciones del mismísimo Nicoló Paganini, el más importante violinista del siglo XIX.

Viriato fue un jefe guerrero lusitano que combatió a las tropas romanas en el último siglo antes de nuestra era. Conocido por su valor y osadía, llegó a vencer muchas veces a los invasores que querían expandirse por Hispania. Considerado un héroe nacional tanto por España como por Portugal, su figura ha sido objeto de numerosos homenajes a lo largo de muchos años y este cuadro de José de Madrazo es uno de esos homenajes rendidos al guerrero que nunca fue vencido por los invasores.

Viriato fue un jefe guerrero lusitano que combatió a las tropas romanas en el último siglo antes de nuestra era. Conocido por su valor y osadía, llegó a vencer muchas veces a los invasores que querían expandirse por Hispania. Considerado un héroe nacional tanto por España como por Portugal, su figura ha sido objeto de numerosos homenajes a lo largo de muchos años y este cuadro de José de Madrazo es uno de esos homenajes rendidos al guerrero que nunca fue vencido por los invasores.