Sobre lo que nosotros llamamos “Arte” y “Artista” (VII)

Julián González Gómez

Egipto (Tercera parte)

En esta entrega continuamos con la descripción de aquellos aspectos fundamentales que identifican al arte egipcio antiguo; después de considerar en la entrega anterior la llamada “aspectiva” como el primero de ellos. Hoy nos ocuparemos de otros rasgos: la ley de la frontalidad, con sus atributos asociados: la simetría especular y el hieratismo, y finalmente la llamada “perspectiva jerárquica”.

La ley de la frontalidad, también llamada (inapropiadamente) frontalismo, consiste en un principio fundamental de composición en el arte arcaico y antiguo, especialmente en la escultura, utilizado desde el paleolítico en las culturas de la cuenca del Mediterráneo y en Eurasia. Las figuras se representan de manera predominantemente frontal, de cara al observador, por lo que las facetas laterales y la posterior carecen de importancia representativa y están siempre supeditadas a la principal; o bien, son inexistentes. La jerarquía de la frontalidad implica también que, tanto el cuerpo, como los miembros superiores e inferiores, son representados de forma rígida, carentes de flexión y supeditados a la simetría bilateral, con un eje que divide en dos partes iguales a la figura completa. Este tipo de representación en el arte egipcio antiguo estaba reservado generalmente a las esculturas de los dioses y los faraones, como una convención establecida desde la época predinástica, hasta los tiempos de la dominación romana, e incluso posteriormente.

Desde los inicios del estudio de la historia del arte y hasta hace poco tiempo, se ha considerado a este rasgo como de carácter “primitivo”, sobre todo porque se ha encontrado abundantemente en el arte arcaico proveniente de diversas civilizaciones. Incluso, algunos investigadores lo han denominado con el epíteto de “ingenuo”. Sin embargo, en el caso del arte egipcio antiguo, su empleo no es consecuencia de una falta de recursos técnicos y expresivos por parte de los artistas, sino más bien responde a los aspectos simbólicos que esa técnica potencializa y refuerza. La ley de la frontalidad tiene su fundamento en el principio del valor primordial de la firmeza y estabilidad de los dioses y los faraones, considerados seres imperecederos e inmutables, que gobiernan eternamente.

Frontispicio del templo de Abu Simbel en el Alto Egipto, aprox. 1264 a.C.

En cuanto a la simetría bilateral, característica asociada siempre a la frontalidad, habría que aclarar algunos aspectos acerca de su condición como medio de representación. En primer lugar, la simetría bilateral no es el único tipo de simetría que existe, tanto en el arte, como en la naturaleza, de donde proviene, y que sus características se han determinado por medio de la matemática. El término “simetría” es claro y preciso: se refiere a una correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. En la Grecia antigua se definió como “la correspondencia y relación de las partes entre sí y con la totalidad”, lo cual implica que existen diversas relaciones que están contenidas dentro de los límites de este concepto. Existen cinco tipos de simetría: la simetría bilateral o especular, la simetría de rotación o radial, la simetría de abatimiento, la simetría de traslación y la simetría de ampliación. Más adelante, en otro artículo, estudiaremos las características de la simetría en detalle. En el caso que ahora nos ocupa, el del arte antiguo de Egipto, la simetría que se manifiesta en sus obras es sobre todo la simetría bilateral, por lo que nos referiremos en exclusiva a ella por ahora.

En su forma elemental, la simetría bilateral es un tipo de composición que consiste en desplegar de forma idéntica la misma imagen a ambos lados de un imaginario eje o plano que pasa por el centro, como dos imágenes especulares que se unifican y complementan, de manera similar a como se presenta una imagen en un espejo. La tendencia hacia la simetría bilateral en la imaginería egipcia tiene que ver con la concepción dualista de su cosmología. Esta característica implicaba la necesidad de establecer equilibrios entre opuestos, la armonización de contrarios y la representación de la totalidad a través de lo dispar. Probablemente, esta visión dualista provenía en un principio de las propias condiciones geográficas de Egipto, dividido entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto; la tierra fértil (Kemet, de donde viene la palabra “alquimia” y su derivación “química”) y el desierto (Deshret, o “tierra roja”, de donde proviene la palabra “desierto”); el valle del Nilo y el delta, etc. Como dualidad entendemos la reunión de dos caracteres distintos en una misma persona o cosa y como dualismo la concepción que supone que en el conjunto de la realidad hay dos principios que se oponen irreductiblemente, pero que son igualmente necesarios, eternos e independientes el uno del otro. En la religión egipcia se manifestaba también este dualismo: el bien, representado por Horus y el mal, representado por Seth; en la vida terrena y la vida ultraterrena: el Este (la vida) y el Oeste (la muerte), etc. Como principio regidor, el Maat establece entonces el equilibrio y la complementariedad de los opuestos, aunándolos en una totalidad armónica, y la simetría bilateral responde cabalmente ante estos requerimientos.

El hieratismo consiste en un recurso expresivo, estilo o ademán que presenta una gran solemnidad, y generalmente ha sido empleado en relación a los elementos sagrados, propios de una religión. El hieratismo implica en el arte el plasmar lo representado siguiendo la máxima solemnidad, para lo cual se elimina toda gestualidad o anécdota. De esa forma se alcanza un efecto de gran sobriedad y distanciamiento, propios de una idealización que ensalza a lo representado como figura de carácter sagrado. Los antiguos egipcios representaban a sus dioses y faraones mediante esta fórmula, mostrando al personaje inmóvil, pero con los músculos en tensión, el rostro inexpresivo, aunque apacible y en una actitud serena, imperturbable y dominante. Sus atributos se mostraban de una forma discreta y carente de ostentación, como si no necesitase de ellos para mostrar su poder y magnificencia, imponiéndose únicamente por su propia presencia.

Mediante el hieratismo los egipcios lograron plasmar con gran intensidad una amplia gama de contenidos, por lo que se convirtió en un recurso de gran efectividad expresiva. No obstante, en algunas ocasiones se manifestaron algunos matices que variaban este esquema tan rígido, permitiendo ciertas concesiones expresivas, haciéndolo más sutil. Por ejemplo, en algunas ocasiones se plasmó una ligera sonrisa en el rostro de un faraón, para “humanizarlo” levemente; o bien sus manos hacen un ligero ademán; o también su mirada no está totalmente dirigida al frente, mostrando cierta desviación lateral. En general, el hieratismo egipcio se muestra, como se señaló antes, preferentemente en las figuras de dioses o faraones, pero también se encuentra en las figuras de las tumbas de ciertos personajes de alto rango, como sacerdotes o funcionarios de alta categoría. En casi todos los casos las figuras hieráticas están solas, exentas, sin presentar una relación espacial o figurativa con un contexto específico, como un paisaje o un espacio. Por ejemplo, las grandes estatuas de Ramsés II que se encuentran en el frontispicio del templo de Abu Simbel en el Alto Egipto, no mantienen una relación orgánica con el edificio, están únicamente sobrepuestas, presidiendo la entrada con su presencia imponente. La única excepción que se encuentra en relación a la regla del hieratismo representativo en el antiguo Egipto fue durante el período del reinado de Amenofis IV, llamado Akhenatón, quien estableció parámetros distintos, los cuales rompieron con la formalidad tradicional que se había mantenido durante miles de años.

Un último rasgo esencial del arte antiguo de Egipto lo constituye la llamada “perspectiva jerárquica”, la cual consiste en distorsionar el tamaño de las figuras para destacar determinados aspectos narrativos. Así, en una misma representación se encuentran distintos personajes interactuando en escalas dispares, unos de gran tamaño al lado de otros de tamaño más pequeño, o incluso minúsculo. Este recurso también ha sido utilizado en las representaciones de carácter artístico y narrativo desde el paleolítico hasta la actualidad. Por ejemplo, en el Renacimiento, época en la cual el naturalismo era la norma, Miguel Ángel distorsionó ciertas partes de la anatomía de algunas figuras con el objetivo de ensalzar determinados mensajes narrativos, como en el caso de las manos del David, o la relación de escalas entre el cuerpo de la Virgen y el de Cristo en la Piedad Vaticana.

En Egipto, la perspectiva jerárquica, al contrario de los que muchos creen, no se utilizó con la pretensión de destacar a unos personajes en relación a otros, de acuerdo a su rango o jerarquía social. Se utilizó más bien, como una conceptualización de carácter plástico. Las variaciones en el tamaño de los representados responden al énfasis que se le pretende dar a ciertos individuos para ensalzarlos visualmente, de acuerdo al marco que se consideraba adecuado y su trascendencia simbólica y mágica. Por consiguiente, al observar una escultura, un relieve o una pintura, los individuos representados con grandes dimensiones no son necesariamente los que tienen una mayor jerarquía social o religiosa, sino aquellos que en un contexto temático específico se les ha querido destacar por sobre otros.

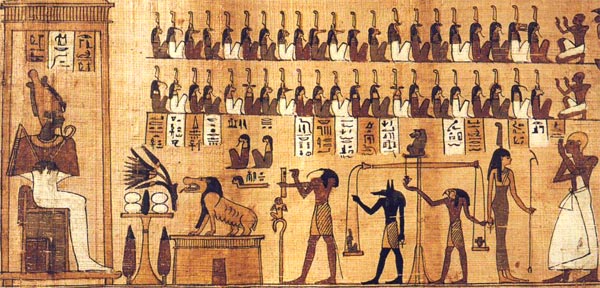

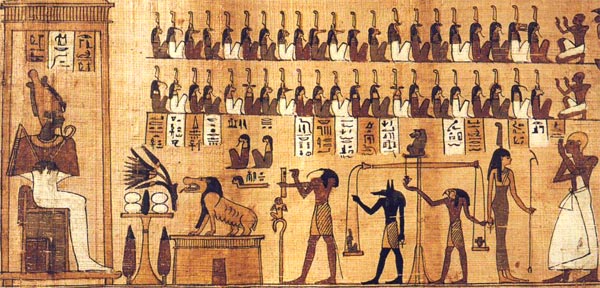

Psicostasis del Libro de los Muertos de Horus, Imperio Nuevo. Museo Egipcio de Turín.

Por ejemplo, en una psicostasis (la pesa del alma del individuo en una balanza, tras su muerte, para decidir su futuro) del Libro de los Muertos, que se encuentra en el Museo Egipcio de Turín, el dios Osiris fue representado de un tamaño mayor que el resto de los dioses que en ella aparecen; mientras que, en el lado opuesto de la escena, se representa al difunto que accede a la sala del juicio de un tamaño también mayor al de los dioses, pero un poco menor al de Osiris. El tamaño más grande de ambos personajes no significa que necesariamente están en una escala superior al resto de los representados, sino más bien que ambos son los personajes fundamentales en la acción que se narra y que los demás representados son, en este caso, secundarios. Osiris es quien tiene la máxima autoridad en el juicio y el enjuiciado, es decir, el muerto, es el protagonista principal.

Los rasgos descritos en el anterior artículo y en éste nos permiten visualizar y entender a cabalidad el arte egipcio de la antigüedad, tanto para enriquecer nuestros conocimientos, como para fomentar nuestra sensibilidad. En la próxima entrega, nos ocuparemos de aquellas manifestaciones heterodoxas dentro de la narrativa egipcia, y también de su arquitectura.

Sobre lo que nosotros llamamos “Arte” y “Artista” (IV)

Por: Julián González Gómez

Las grandes culturas antiguas

Reconstrucción del Zigurat de Ur, Mesopotamia, tercer milenio a.C.

Las primeras grandes culturas de la antigüedad, organizadas en estados sofisticados, surgieron predominantemente en aquellas regiones en las que había cursos de grandes ríos que eran navegables. Este es el caso de los sumerios, en Mesopotamia, con los ríos Tigris y Éufrates; los egipcios, en el valle y delta del Nilo; las antiguas culturas de la China, en el valle del Yang Tsé y las culturas de la India antigua, en el curso del río Indo. En general, los orígenes de casi todas estas culturas se hallan en el período comprendido desde el cuarto milenio a.C., hasta el segundo milenio a.C. Si bien existen muchas diferencias en cuanto a las condiciones del establecimiento de cada cultura, se puede decir que en común las antiguas organizaciones neolíticas, consolidadas con base en el predominio de los clanes y luego de las tribus, pasaron a organizarse en torno a la asociación de varias tribus bajo el gobierno de una familia aristocrática dominante o un conjunto de ellas, personificadas en la figura del rey, faraón, regidor, etc. Junto a estas castas aristocráticas surgieron las castas sacerdotales, encargadas de la administración de la religión oficial y el culto; muchos de sus integrantes fueron además los burócratas que se encargaron de la administración del Estado. A estos dos estratos se sumó el de los guerreros, que fue adquiriendo cada vez más importancia en relación a la expansión territorial y cultural del Estado, y sustentaron el sistema de poder por medio de la fuerza de las armas. La sociedad que se encontraba afuera de estas castas dominantes estaba compuesta por la población de las ciudades, entre la que se encontraban los artesanos, comerciantes y burócratas de baja categoría. Finalmente se encontraban los campesinos –que se encargaban de los cultivos, cosechas y la ganadería, para mantener a la población–, y eran la mayoría. Ellos proveían la mano de obra necesaria para la edificación de las obras públicas.

Los asentamientos urbanos dejaron de ser simples aldeas para convertirse en ciudades altamente organizadas, en las cuales sobresalían siempre los templos, las viviendas regias (palacios) y las murallas para la defensa. Hacia el final del tercer milenio a.C. se creó y consolidó la escritura, que se utilizó principalmente para llevar los registros burocráticos de la administración y después para otros usos, como el registro de los anales históricos y dinásticos. La escritura pasó por una serie de etapas en su evolución que la llevaron desde sus orígenes como pictogramas, hasta un desarrollo posterior basado primordialmente en la estructura fonética, a través de las sílabas y la creación de un alfabeto.

En general, estas manifestaciones muestran un carácter estereotipado, con base en reglas y fórmulas establecidas de antemano, no tanto por parte de los artífices mismos sino por parte de los sacerdotes y miembros de las altas jerarquías sociales. Los artífices debían pasar por un largo período de aprendizaje de las reglas y las técnicas de su quehacer, entre las cuales las más importantes eran las que definían las posturas, expresiones y atributos de las representaciones de los dioses y de los gobernantes. No se puede saber si entre los conocimientos que dominaban estaban aquellos relacionados con los aspectos cosmogónicos de su cultura; probablemente no era ese el caso, ya que estos conocimientos eran en general patrimonio de los sacerdotes. Aún así, seguramente conocían las nociones más básicas sobre estos aspectos y, por lo demás, se limitaban a seguir las indicaciones que les daban los jefes y sacerdotes.

Es notorio que la mayor parte de estas manifestaciones, en lo que se refiere a la plástica, sean de carácter predominantemente figurativo. Es una representación de la naturaleza, pero con connotaciones trascendentes en lo que respecta a las figuras de carácter religioso y de la realeza. Los atributos de los dioses se derivan de los antiguos cultos totémicos, en los que las cualidades de ciertas fuerzas naturales y las capacidades de ciertos animales se reflejan como aditamentos en las figuras antropomorfas de las deidades y los reyes. Estos adquieren un carácter de semidioses o hasta de dioses vivientes; asimilan estas cualidades en la integridad de su persona y así se representaban.

El arte religioso es el más monumental y el de mejor calidad, tanto por las cualidades de su manufactura, como por los materiales utilizados para su elaboración. Dependiendo de las características de cada cultura en particular, se representa a las deidades con una actitud imponente y un porte hierático. Para los cultos públicos se muestran como dioses poderosos y graves; figuras que imperan sobre la vida y la muerte de los hombres y nadie los va a retirar de su sitial. Esto se muestra de forma más patente en el Egipto antiguo, en el cual la figura del faraón se ubica en la misma categoría que los dioses que no viven en este mundo, pero que lo gobiernan junto con él. En el caso de las culturas mesopotámicas los dioses se representan de forma menos imponente que en Egipto y lo mismo ocurre en la China antigua. Son deidades más terrestres, y, por lo tanto, más cercanas a los hombres, con quienes tienen un contacto más estrecho.

La arquitectura religiosa es casi siempre monumental, construida según las técnicas locales que se perfeccionaron a lo largo del tiempo, al igual que su composición y escala. En Mesopotamia destacan las masivas pirámides Zigurat, de gran altura, escalonadas y dotadas de largas escalinatas para ascender al templo en la parte superior, donde sólo podían ascender los sacerdotes o el rey. En Egipto hay una muestra más amplia de arquitecturas religiosas. Por supuesto, las estructuras más conocidas son las pirámides, que son los monumentos funerarios de los faraones en el período final del Imperio Antiguo y casi todo el Imperio Medio, pero existe gran cantidad de diferentes tipologías de edificios religiosos. Son muy importantes los gigantescos templos erigidos en honor a Amón en Luxor y Karnac, los templos funerarios de las dinastías del Imperio Medio, etc. En el próximo artículo nos enfocaremos en Egipto y sus expresiones artísticas.

Una característica muy importante de la arquitectura religiosa de estas culturas era su relación, en cuanto a su trazado y ordenamiento, con los esquemas celestes que los sacerdotes trazaron con base en sus observaciones astronómicas de las constelaciones, el Sol, la Luna y los planetas. El principio hermético que establece que “Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba” se puede aplicar a cabalidad en el trazado de los grandes edificios religiosos. Esto implica también el desarrollo y la aplicación de principios matemáticos-geométricos en lo que se refiere al cálculo de las medidas, orientaciones y patrones compositivos. La matemática es para esta arquitectura su lenguaje intrínseco y el generador de su espacio, circulaciones y volumetría. Pero estos mismos patrones se aplicaron también en la elaboración del arte plástico, no sólo el de escala monumental, sino también en el arte mueble, la joyería, etc., presentando así por primera vez una cualidad que hasta ese entonces no se había mostrado: la composición y la ulterior definición de la representación a través de una geometría armónica, como una analogía con el orden cósmico. De esta manera se relaciona a la expresión manifiesta (el objeto “artístico” para nosotros) con el orden natural, de una forma abstracta, no sólo simbólica, sino también esencial. El objetivo no parece ser el de obtener un producto con cualidades puramente estéticas, sino más bien esenciales y, si se quiere, ontológicas.

Como resultado, el producto que posee tales características, adquiere una categoría superior a la que tienen otros productos artesanales de uso práctico, que son propios de una jerarquía menor. Las antiguas culturas, por lo que se sabe, no dejaron escritos acerca de sus reflexiones en cuanto al conocimiento que se adquiere a través de los sentidos; tampoco sobre las impresiones que se producen por esa vía. No tenían una estética de carácter autónomo. Sus ideas acerca de la belleza y de las sensaciones estaban supeditadas a un patrón que pertenecía al orden del universo, el cual regía sobre este mundo, tal y como dispusieron los dioses.

Pierre-Auguste Renoir, Baile en el Moulin de La Galette. Óleo sobre tela, 1876

Julián González Gómez

En la época en que fue pintado este cuadro Montmartre era un pequeño lugar en las afueras de París, ubicado en un promontorio desde el que se dominaba la ciudad. No había sido tocado por las reformas de Haussman, que transformaron a la medieval París en la llamada “Ciudad Luz”, era un sitio pintoresco en el que vivían y trabajaban los artistas pobres y los bohemios y esto hizo que se convirtiera en un foco de atracción para la gente.

En la época en que fue pintado este cuadro Montmartre era un pequeño lugar en las afueras de París, ubicado en un promontorio desde el que se dominaba la ciudad. No había sido tocado por las reformas de Haussman, que transformaron a la medieval París en la llamada “Ciudad Luz”, era un sitio pintoresco en el que vivían y trabajaban los artistas pobres y los bohemios y esto hizo que se convirtiera en un foco de atracción para la gente.

El lugar más famoso de Montmartre era el Moulin de La Galette, un salón de baile que abría los domingos por la tarde, en el que la gente bailaba y procuraba divertirse y pasarla bien hasta la madrugada. Se llamaba así por estar ubicado al pie de uno de los dos molinos que todavía quedaban en el lugar, antaño mucho más abundantes. Los dueños del molino, una familia de apellido Debray, decidieron techar un gran patio que estaba vacío y convertirlo en salón de baile, que tuvo de inmediato gran aceptación y se convirtió en el lugar de moda.

Pierre-Auguste Renoir nació en Limoges en 1841, en el seno de una familia humilde. Su padre era sastre y su madre costurera y la familia emigró a París en 1844 en busca de mejorar su situación económica. Renoir asistió a una escuela religiosa durante su niñez y en la adolescencia ingresó como aprendiz en un taller de pintura sobre porcelana, donde destacó por su habilidad. Su formación como artista fue irregular y pasó por varios talleres, hasta que en 1862 ingresó en el taller del pintor Charles Gleyre y aprobó el examen de ingreso a la Escuela de Bellas Artes. En el taller de Gleyre hizo amistad con otros jóvenes pintores que se convertirían en sus amigos y compañeros de aquí en adelante: Claude Monet, Alfred Sisley y Frédéric Bazille. Con ellos inició la costumbre de pintar al natural y a experimentar con la luz, dando así los primeros pasos que los llevarían más tarde al impresionismo.

Su historia lo llevó por múltiples experiencias junto a los demás pintores del grupo de los impresionistas y participó en los salones desde la primera vez que expusieron juntos. De condición muy pobre, apenas podía sostenerse de no ser por la ayuda de sus amistades y algunos marchantes que vieron en Renoir un gran portento en el campo del arte. Poco a poco logró destacar y se ganó la vida como retratista, al tiempo que sus pinturas impresionistas gustaban cada vez más. En 1872 se trasladó a Montmartre, el lugar más entrañable para él y al que estuvo ligado por el resto de su larga vida. Con el tiempo llegaron la fama y los recursos, hasta que se convirtió en uno de los artistas más venerados de Francia.

En 1890 se casó con Aline Charigot, con la que tuvo varios hijos, de los cuales el segundo, Jean, se convertiría con los años en uno de los directores de cine más importantes del siglo XX. Renoir murió de una neumonía en 1919, a los 78 años. Desde hacía tiempo la artritis le había deformado las articulaciones y esto le había impedido pintar con soltura y profusión. En un acto de profunda convicción y voluntad, se ató los pinceles a sus muñecas para seguir pintando y así trabajó los últimos años de su vida.

El Baile en el Moulin de La Galette fue pintado en 1876. Renoir, por ese entonces un pintor poco conocido fuera de los círculos impresionistas, era un asiduo asistente al Moulin, donde se animaban las tertulias de artistas y escritores al son de la música y las parejas de baile. Por ese entonces tenía 35 años y estaba en plena lucha por destacar con sus lienzos de hermoso y tierno colorido, al lado de otros artistas del impresionismo como Monet o Pisarro. Renoir vivía cerca del Moulin, en donde se divertía junto a sus amigos y, al parecer uno de éstos le sugirió pintar el lugar y la idea le gustó, por lo que se dedicó a tomar apuntes y hacer bocetos y comenzó la pintura en su estudio. Renoir realizó dos cuadros de esta escena, uno de grandes dimensiones y otro pequeño. No se sabe cuál hizo primero, aunque algunos investigadores aseguran que fue el pequeño, ya que era más fácil de transportar y por ello el artista podía llevarlo al Moulin para pintarlo in situ, como era la costumbre de los pintores impresionistas, mientras que el grande fue pintado después, ya enteramente en el estudio.

El cuadro grande fue expuesto al poco tiempo en la tercera exposición de los impresionistas en 1877, donde fue adquirido por el pintor y coleccionista Gustave Caillebotte, que lo legó al estado francés y actualmente se encuentra en el Museo de Orsay en París. El cuadro pequeño ha tenido un periplo bastante agitado, pasando por varios coleccionistas privados. En 1990 fue vendido en Sotheby’s por un precio increíble, pagando el postor el segundo precio más elevado en la historia por una obra de arte. Luego, fue vendido otra vez y permanece oculto al público en la actualidad.

Con frecuencia se hace alusión a la sensualidad y hasta el claro erotismo que emana de este cuadro. Todos los protagonistas están enfrascados en diálogos abiertos o velados alusivos al contacto de los cuerpos y las miradas. Es un canto al goce y deleite de las personas en una soleada tarde de domingo, por lo que gran parte del atractivo del cuadro está en la representación de estas experiencias vitales. Todas las personas que aparecen en primer plano son retratos de los amigos y amigas del pintor, con los que se reunía cada domingo en el Moulin.

La estructura es simple y directa, con una superposición de planos que se genera por la perspectiva del observador, que está de pie frente a la escena. Por la parte izquierda, abajo, se abre un paso entre los respaldos de las bancas que nos permite acceder al espacio del área de baile y que se va cerrando conforme se adentra en las parejas que están evolucionando. El movimiento está representado por rápidas pinceladas que desdibujan ligeramente a las figuras, lo cual contrasta con la inmovilidad de las lámparas y los árboles, que parecieran también otros tantos observadores de la escena. Es la luz que pasa por estos uno de los elementos más sobresalientes del cuadro, matizando las figuras y proyectándose en tamiz sobre los rostros y ropajes, creando esa atmósfera tan especial que es propia de la pintura impresionista.

Sin embargo, toda esta alegría y vitalidad oculta algunos elementos oscuros que había en estos bailes y que Renoir se negó a representar. Entre estos estaba la prostitución, que era parte muy importante de la interacción entre los hombres y mujeres que participaban en estos eventos. Detrás de la prostitución hay una serie de connotaciones bastante tristes y hasta trágicas si consideramos que estas jóvenes en su mayoría eran de condición sumamente humilde y apenas ganaban lo suficiente para sobrevivir. Debían recurrir al préstamo de sus servicios sexuales para ganar unos cuantos centavos más, ya que sus clientes eran en su mayoría artistas y bohemios pobres. Quizás en parte por ello es que otros artistas como Van Gogh, Toulouse-Lautrec y Picasso pintaron también el Moulin, pero con un carácter sombrío.

Renoir dejó estos aspectos aparte y nos legó esta maravillosa visión de las personas de su entorno inmersos en un ritual de vida y alegría. Es casi la representación más discreta de un amable rito dionisíaco que nos envuelve y nos lleva en directo a la vida idealizada del París de la Bélle Epoque.

Giorgio de Chirico, Plaza de Italia. Óleo sobre tela, 1913

Julián González Gómez

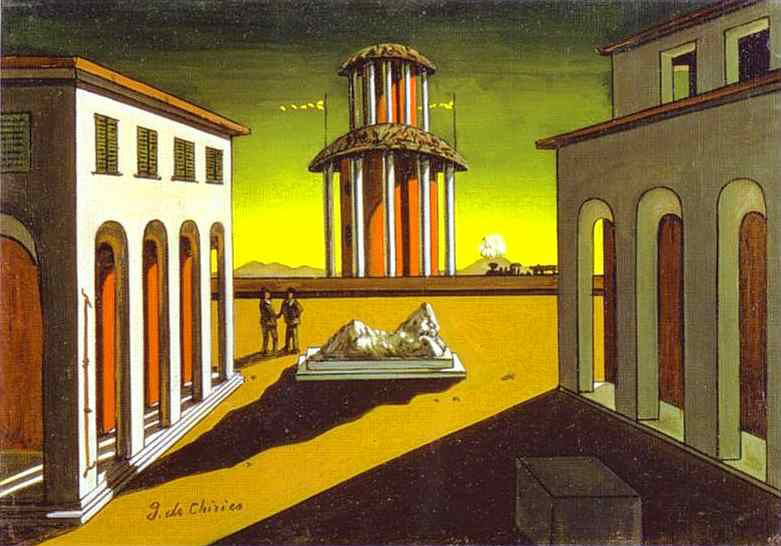

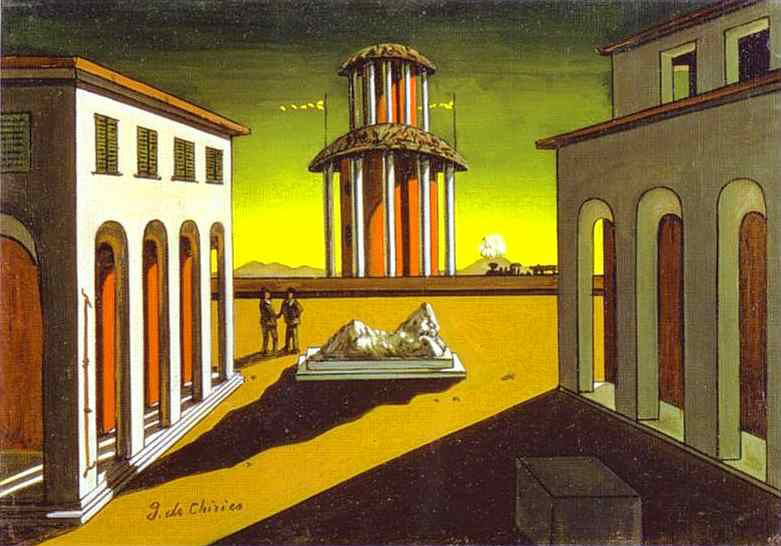

Giorgio de Chirico, Plaza de Italia. Óleo sobre tela, 1913

Lugares vacíos, callados, inmóviles; perspectivas demasiado lejanas que muestran un mundo que se evade hacia una nada más allá. Las cosas, los objetos llevados a su mínima expresión solo para ser reconocidos como algo que nos es familiar y fantasmagórico. Durante esta etapa, que llamó de la “pintura metafísica”, de Chirico convirtió la arquitectura del norte de Italia en discurso de silencio y legó al arte algunas de sus más inquietantes visiones.

Giorgio de Chirico fue un directo predecesor del surrealismo, movimiento al cual varios de sus miembros trataron de incorporarlo, pero él se negó, ya que por esa época había abandonado la pintura metafísica y se había embarcado en una figuración academicista que lo alejó de las vanguardias. Si bien durante toda su carrera gozó de merecida fama y prestigio, fueron las pinturas que hizo entre 1909 y 1915 las que le garantizaron el reconocimiento internacional, equívocamente, como artista de lo fantástico.

Nació en Grecia, en 1888, en el seno de una familia italiana de gran cultura. Muy joven se inició en los estudios clásicos en Atenas y después, ya en Italia, en la ciudad de Florencia. La familia se trasladó a Alemania cuando Giorgio tenía dieciocho años y en Múnich ingresó en la Academia de Bellas Artes, mientras estudiaba al mismo tiempo la filosofía de Nietzsche y Schopenhauer, que le dejó una profunda huella durante toda su vida. De regreso a Italia en 1909, se estableció en Milán y luego en Florencia, donde estudió de primera mano la pintura de los artistas del renacimiento. Fue en Florencia donde pintó sus primeros cuadros de una serie llamada “Plazas Metafísicas” que ya anunciaban su futuro estilo particular. Decidido a experimentar las vanguardias y partió hacia París, pero en su viaje se detuvo en Turín durante algún tiempo y fue en esta ciudad donde tuvo la experiencia definitiva que marcó su plástica. Llegó a Turín a mediados del otoño y pudo ver la arquitectura de esa ciudad, sus plazas rodeadas de grandes arcadas y los amplios espacios entre las fuentes y estatuas, las cuales con la luz de la tarde otoñal proyectaban unas larguísimas sombras sobre los pavimentos. Los arcos, constantes y monótonos, proyectaban sombras fantasmales en los corredores internos y la vista de esta arquitectura y sus sombras le inspiraron los paisajes urbanos que desde ese momento empezó a pintar repetidamente.

En París entabló relación con los grupos de vanguardia, aunque no se hizo partícipe especial de ninguno de ellos, ni siquiera de los cubistas, que por ese entonces estaban en boga en la ciudad. De Chirico era tan intelectual como artista y no quiso renunciar a sus raíces mediterráneas de fuerte contenido figurativo y naturalista, por lo cual siguió pintando de esta forma a lo largo de esos años, bajo un esquema filosófico afín a cierta desidia expresiva que aprendió leyendo a sus queridos Nietzsche y Schopenhauer. Gracias a esta base conceptual, su trabajo le hizo experimentar con elementos imaginarios y convertir diversos objetos en inquietantes signos al sacarlos de su contexto, incluyendo bustos y estatuas clásicas, a las cuales colocaba en espacios vacíos donde proyectaban larguísimas sombras, semejantes a las que vio en Turín. Rara vez se veían seres humanos en sus pinturas y cuando alguna persona aparecía, dejaba de ser una representación de un sujeto para convertirse también en un objeto transformado en signo. No es de extrañar que su búsqueda lo llevara después a dejar de lado la representación de figuras humanas para ser suplidas por maniquíes, que estaban a medio camino entre lo real e imaginario y que resultaron muy poderosos como símbolos abstractos dotados de inquietantes connotaciones humanas, sin serlo en absoluto.

El poeta y escritor Guillaume Apollinaire se convirtió en un entusiasta de Chirico y se encargó de presentarlo en los círculos más exclusivos de las vanguardias como un artista muy distinto a cuanto se podía ver por entonces en el París de la preguerra. Inmediatamente su trabajo fue relacionado con los simbolistas, pero era a todas luces más atrevido, más onírico y totalmente exento del lastre sentimental de estos. Todavía no era la época de Dadá y el surrealismo, por lo que Chirico permaneció como una rareza, como ejemplar único de una especie nueva de artista que dejaba de lado el positivismo imperante en la época y se decantaba por el mundo del inconsciente y sus turbadoras y supuestamente irracionales asociaciones. En todo caso, su pintura metafísica, a pesar de establecer asociaciones aparentemente incongruentes entre las cosas que se presentan, el caso es que no se conjuntaban por una libre asociación sin mediación de la consciencia del artista, como pasaba con los surrealistas, sino más bien se perseguía lo contrario: hacer patente el aislamiento y la desconexión que existe entre lo que se da en la realidad y las asociaciones mentales que hacemos cuando la percibimos. Cada elemento que aparece en estas pinturas es un mundo en sí mismo, es como un retrato interno de la consciencia del que percibe y a la vez de lo que es percibido; por supuesto, este tipo de asociaciones no son de carácter dadá o surrealista en absoluto. Las largas sombras son las huellas o los atisbos de los objetos representados y al mismo tiempo son los caminos que nos conducen a ellos, que están paradójicamente presentes en medio del vacío, pero invisibles en cuanto a su esencia real.

En 1915 de Chirico fue llamado a filas y estuvo en el frente hasta 1917 en que fue herido. Durante su convalecencia conoció al artista Carlo Carrá, que había sido uno de los participantes del grupo de los pintores futuristas y con él formaron el primer y único grupo de artistas metafísicos, a los que se unió el hermano de Chirico, Andrea, que también se convirtió en un destacado pintor y que cambió su nombre por el de Alberto Savinio para diferenciarse de su hermano. Después de la guerra la pintura de Chirico empezó a cambiar y fue dejando atrás su experiencia metafísica para volver a un arte académico y neoclasicista más convencional, pero dotado de un siempre presente inconformismo en relación las escuelas tradicionalistas; su vena italiana y clásica triunfó al fin sobre su postura vanguardista. Continuó pintando a lo largo de su vida sin apartarse del camino que eligió y murió en 1978, respetado y admirado, aunque los surrealistas no le perdonaron su fuga. A pesar de todo, la pintura de varios de ellos está marcada definitivamente por su impronta, desde Dalí y Tanguy, que imitaron sus paisajes desolados y vacíos con largas sombras, pasando por Ernst y Masson, hasta el paradójico Magritte, que profundizó más en el camino de la angustia y el silencio interior.

Esta obra fue pintada en la etapa más fecunda de la pintura metafísica de Chirico y en ella están presentes los elementos que identifican este tipo de representación interior: los edificios con arcadas que no definen el espacio, sino aumentan más el vacío entre las partes, el horizonte lejano y casi infinito, las largas sombras que son proyectadas por una luz invisible, ácida y amarillenta en exceso para ser real, una fría estatua de una mujer acostada, un misterioso cubo en primer plano y una torre con dos templos clásicos de forma cilíndrica superpuestos. Existen algunas alusiones a objetos animados, como las figuras de los dos hombres que se dan la mano, como si se hubiesen encontrado casualmente en medio de este silencio, un ferrocarril que parece correr humeante en el fondo y los banderines de la torre, que se agitan ante un viento que no existe. No es posible aquí poder narrar una historia, ni encontrar algún mensaje. Gracias a Nietzsche, de Chirico no era ningún moralista, pero tampoco hizo profesión de nihilismo. Era demasiado sistemático como para permitirse dejar de lado cierta sensación de orden y control del caos. Este paisaje es lo que queda después de la apatía, del desánimo; a pesar de estar ocupado por objetos y formas, prevalece el silencio y el no estar. Los objetos no son reales, son los fantasmas que quedan cuando son reconocidos por la consciencia del observador.