Julián González Gómez

La República Española se inició en 1931 dejando atrás a la monarquía y la decadencia política que había caracterizado a España desde hacía ya mucho tiempo. En un país de gente apasionada, el triunfo de los ideales democráticos no fue bien visto por ciertos sectores, sobre todo los más conservadores, los cuales casi desde sus comienzos empezaron a gestar conspiraciones para deponer el experimento democrático y restablecer el viejo orden.

La República Española se inició en 1931 dejando atrás a la monarquía y la decadencia política que había caracterizado a España desde hacía ya mucho tiempo. En un país de gente apasionada, el triunfo de los ideales democráticos no fue bien visto por ciertos sectores, sobre todo los más conservadores, los cuales casi desde sus comienzos empezaron a gestar conspiraciones para deponer el experimento democrático y restablecer el viejo orden.

Por otra parte, los sectores más afines a los esquemas políticos caracterizados por la dicotomía entre la izquierda y la derecha pronto se enfrascaron en disputas inextinguibles por copar el poder y desde él aplicar las reformas que juzgaban necesarias para sacar a España de su gran atraso. En la década de los años 20 y 30 del siglo pasado surgieron los movimientos fascistas en Italia y nacional socialista en Alemania, ambos de extrema derecha. En contraparte, la Unión Soviética de Stalin, comunista y totalitaria, ganaba cada vez más adeptos gracias al internacionalismo de ese movimiento. La República Española fue el primer campo de lucha europeo entre los dos extremos, volviéndose así tierra fértil para el enfrentamiento que parecía inevitable. Nadie quería ceder ni un ápice y los partidos se fueron radicalizando cada vez más hasta que en 1936 se produjo un levantamiento militar contra la República, el cual fue apoyado por la mayor parte del tradicionalista Ejército y aplaudido por los sectores más conservadores, los católicos y las derechas.

El sangriento enfrentamiento duró 3 largos años y el derramamiento de sangre fue enorme. Las guerras civiles son por mucho las más sangrientas y se caracterizan entre otras cosas por el fanatismo de ambas partes, que así se vuelven irreconciliables e inhumanas en el trato para el contrario. Algunos han dicho que en esta guerra hubo un millón de muertos, cifra altísima tomando en cuenta la población española por ese entonces. En 1939 triunfaron por fin los alzados, imponiendo un régimen autoritario de carácter afín al fascismo y al nacional socialismo de extrema derecha, presidido por el general Franco. Los ganadores de la guerra destruyeron todas las instituciones creadas por la República y crearon nuevas afines a sus cometidos. Las represalias contra los vencidos fueron enormes y hubo tal cantidad de ejecuciones que se afirma que los muertos por estas represalias llegaron también a ser de un millón. Para los vencidos sólo quedó el camino del exilio y para aquellos que no pudieron escapar la cárcel o la ejecución.

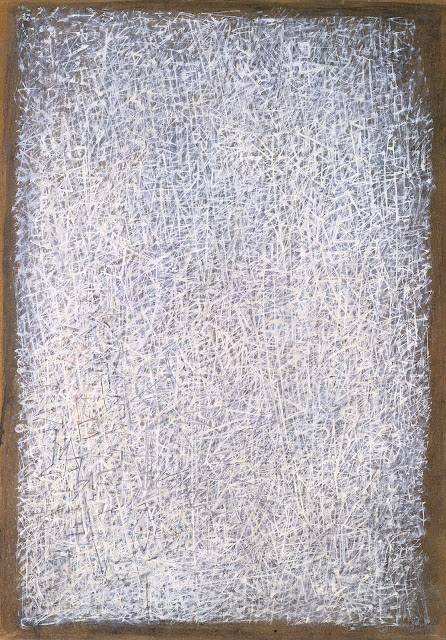

Es notorio que la mayor parte de los artistas, escritores y pensadores de la España de esa época se alinearan con los ideales de la República, apoyándola en todo momento y brindando sus mejores esfuerzos por el triunfo de la democracia contra el fascismo. También para ellos quedaron el exilio o la ejecución y algunos muy notorios como Federico García Lorca y otros murieron durante el conflicto. Por esa época el joven Robert Motherwell era un estudiante que admiraba el arte español, su literatura y su República, la cual vio caer con profunda tristeza y rabia. Años después de finalizado el conflicto dedicó una serie completa de pinturas a la elegía de la República en donde expresaba su frustración y tristeza y de esa serie es la pintura que aquí presentamos.

Dos grandes manchas alargadas de color negro dominan la imagen, acompañadas por tres óvalos del mismo color que se funden con ellas. Detrás, sobre un fondo blanco y neutral se pueden ver los colores de la bandera republicana degradados y manchados, con sus tonos apagados, excepto el rojo, que se intensifica ya que es el color de la sangre vertida en la guerra. La sensación general es de pesadez, de luto y tristeza, de vacío y desesperanza, todo lo cual es totalmente adecuado para una elegía. Motherwell pintó estos cuadros con una sensibilidad desbordada y presa de la depresión y la angustia.

Robert Motherwell nació en Aberdeen, Washington, en 1915. Estudió y se licenció en Filosofía en la Universidad de Stanford, de la que se graduó en 1937. Posteriormente se matriculó en la Universidad de Harvard para su doctorado pero entonces cambió su vocación y comenzó a estudiar Arte e Historia en la Universidad de Columbia. Su formación intelectual lo haría uno de los teóricos de arte más destacados de su generación, publicando gran cantidad de escritos relacionados a las vanguardias y sus autores. En Nueva York entró en contacto en la década de 1940 con los artistas que estaban gestando el movimiento llamado expresionismo abstracto al cual pronto se adhirió y le dio buena parte de su base conceptual.

Como pintor, Motherwell siempre fue abstracto y nunca cambió su tendencia. El uso de grandes superficies pintadas de negro fue prácticamente su marca durante muchos años y se considera a su serie de las elegías a la República Española su trabajo más destacado. Artista e intelectual al mismo tiempo, su influencia se dejó sentir en las generaciones de pintores abstractos que sucedieron al expresionismo abstracto y en las investigaciones llevadas a cabo por los minimalistas. Murió en 1991 dejando su legado en gran cantidad de museos y colecciones.