Julián González Gómez

La antigua Grecia (tercera parte)

Máscara funeraria de oro, que Schliemann nombró como “Máscara de Agamenón”, 1550-1500 a. C.

De acuerdo a las investigaciones arqueológicas y a las fuentes historiográficas, el apogeo de la civilización minoica terminó hacia el siglo XV a. C. y su continuidad, muy mermada por los factores que la llevaron a su decadencia, se manifestó sólo de una forma parcial en las culturas que la suplantaron. Estas culturas han sido objeto de diversos estudios desde el siglo XIX, primero por parte de románticos exploradores como Heinrich Schliemann, quien creía haber encontrado el mundo que describió Homero en La Ilíada y La Odisea y después por parte de Arthur Evans, más sistemático, quien estudió los vestigios escritos en una lengua a la que llamó “lineal B”, por medio de los cuales pudo establecer las principales características de estas poblaciones de la edad del bronce que ocuparon el territorio continental de la península Helénica, las islas del mar Egeo y las costas de Anatolia y el Asia Menor en el período que va, aproximadamente, desde el siglo XVI al XI a. C. Sin embargo, y a pesar de las numerosas investigaciones que se han realizado en los yacimientos arqueológicos, todavía se sabe muy poco de la vida y la cultura de estos pueblos, que desaparecieron y fueron suplantados por nuevos protagonistas, dando paso al período que los antiguos griegos llamaron “la Edad Oscura”.

Se ha podido establecer que estas culturas, si bien compartían algunos rasgos comunes, eran en general bastante distintas en lo que respecta a su organización social, arte, economía y lengua. Tradicionalmente se les ha denominado con el apelativo común que les dio Schliemann de “Civilización Micénica”, pero ya desde hace bastantes años se ha determinado que este nombre no representa de ninguna forma la confirmación empírica de los rasgos comunes que sirven para determinar una procedencia y un desarrollo cultural homogéneos. El caso es que Schliemann determinó ese nombre con base en las exploraciones que llevó a cabo en Micenas y otros yacimientos arqueológicos en el Peloponeso, por medio de las cuales pudo establecer esos rasgos comunes –que en realidad eran los que estaba dispuesto a encontrar–, y dejando de lado aquellos rasgos que no correspondían a las premisas que pretendía demostrar a priori. Recordemos que Schliemann era un entusiasta de las lecturas de Homero, quien en sus obras llamó a esos pueblos con el nombre de “Aqueos” y con ello determinó una identidad común para todos ellos. Actualmente, a estos pueblos se les denomina, de forma más general y objetiva, como “Civilizaciones del Egeo”.

No nos vamos a detener en describir las características de estas civilizaciones y su arte, ya que no es el cometido de estos artículos por su necesaria extensión. Sólo vamos a describir aquellos elementos culturales que estos pueblos heredaron a la posterior civilización helénica, de la cual algunos de ellos son el origen. En primer lugar, encontramos que en algunos de estos pueblos se hablaba una lengua que era, tanto en lo formal, como en lo esencial, la misma lengua que hablaron los griegos antiguos, o, al menos, sus principales dialectos. Este es un descubrimiento que realizó Evans al analizar los textos de la escritura lineal B y que ha sido confirmado por investigadores posteriores como Michael Ventris y John Chadwick. De las conclusiones determinadas por los análisis se verifica la confirmación de la especial congruencia que existe entre los dialectos griegos, provenientes todos de una raíz común, en especial el dialecto Ático, que se convirtió en el período helenístico en la lengua general de la civilización griega y los pueblos influenciados por ella. Si tomamos a la lengua como un denominador cultural de primer orden, entonces podemos establecer gran cantidad de caracteres comunes en cuanto a la organización social, la forma de concebir los principios que rigen el universo y las expresiones propias y originales. Una lengua cuya estructura y carácter están unificados describe, entre otras cosas, la identidad de un pueblo, al igual que sus expresiones artísticas.

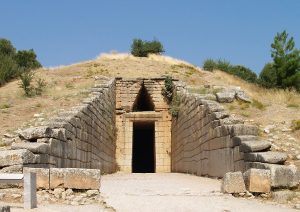

Entrada al túmulo funerario micénico denominado “tumba de Agamenón”, también se le denomina como “tesoro de Atreo”, Micenas, 1250 a. C.

Otro factor que, desde las civilizaciones del Egeo se heredó a los griegos, es el orden geopolítico de sus estados. Los diversos pueblos egeos se organizaron en torno a pequeños estados provistos de una sede central, donde residía el rey y donde se ejercía la administración. Esos pequeños estados no parecen haberse asociado en una especie de federación o mancomunidad política alguna. Nunca hubo nada parecido a un reino común o un imperio, como sucedió en Egipto, China o en Mesopotamia, por ejemplo. Seguramente hubo alianzas y acuerdos comunes entre algunos de ellos, como narra Homero en la Ilíada, donde los diversos estados se asociaron con el objetivo común de someter a Troya, y todo ello acabó al haber conseguido su finalidad, tras una ardua lucha. Por supuesto, este no es un rasgo exclusivo de los pueblos egeos, pero sí es una característica que pervivió, a pesar del establecimiento de nuevos esquemas sociales, como producto de las invasiones que se iniciaron a partir del siglo XI a. C. Ya desde esos tiempos se sabe que existieron pequeños estados que luego continuarían con un orden similar, e incluso con su mismo nombre, en los tiempos del apogeo griego, como Atenas, Esparta, Tebas, Micenas y algunas de las islas del Mar Egeo, así como algunos de los estados del Asia Menor. Por cierto, los griegos de la antigüedad, si bien se reconocían todos ellos como helenos, se diferenciaban entre sí no sólo por su identidad política con relación a un estado, sino también por su etnia. La mayor parte de los pueblos de los estados griegos continentales se llamaban a sí mismos “dorios”, en relación a su origen, producto de las invasiones del pueblo de este nombre en la Edad Oscura; mientras que los habitantes de las islas del Mar Egeo, los estados del Asia Menor y también de Atenas se llamaban a sí mismos “jonios”, para diferenciarse de los otros. Se suponía que los jonios eran los legítimos herederos de los pueblos antiguos y su cultura. La pertenencia a una organización política de un tamaño modesto, permite a sus miembros establecer una identidad nacional más cercana a las instituciones y órganos de poder, participando activamente en la organización común, tal y como se ha visto a lo largo de la historia; de la cual los griegos de la antigüedad son protagonistas destacados en este aspecto, que proviene de los pueblos del Egeo.

Otro elemento de gran importancia que proviene de la civilización egea es la cosmología y la cosmogonía griegas. Algunos de los dioses, que se manifestaron en Grecia con el nombre de dioses olímpicos, su mitología y su cosmovisión tienen sus raíces en la religión de los pueblos egeos. Aunque se sabe muy poco de la religión y sus prácticas entre estos pueblos, se han logrado identificar algunos dioses principales, entre ellos Poseidón, quien era, al parecer, el más importante, y no estaba relacionado con el mar, sino con los terremotos y las fuerzas tectónicas en general. Otros dioses, provenientes de estas culturas eran Zeus, Hera, Ares, Hermes, Atenea, Artemisa, Dionisos, etc. Se puede decir que los dioses que se presentan en los textos de Homero y en los de Hesíodo, provienen del panteón de los dioses de los pueblos del Egeo y después pasaron a formar el núcleo de la religión griega, un factor fundamental para su identificación cultural. En relación al culto a los dioses egeos, algunos estudiosos han especulado sobre que el origen del típico templo griego proviene del Megarón, una especie de santuario interno que se encuentra en los palacios micénicos, aunque esta teoría ha sido puesta en duda numerosas veces y hasta el momento no hay un consenso generalizado sobre este particular. Es posible que los templos egeos fueran construidos con materiales perecederos, al igual que los primitivos templos griegos, y por ello no se han encontrado sus restos; por lo que los aspectos relacionados al origen de los mismos sean sólo especulativos por ahora.

En cuanto a las manifestaciones artísticas, los pueblos del Egeo mostraron desde sus orígenes una fuerte influencia del arte minoico, sobre todo en las cerámicas y las pinturas murales, así como en la orfebrería. Como manifestaciones que se apartan de esta influencia, se pueden encontrar ejemplos de arte funerario, en especial las máscaras que acompañaban al ajuar de los difuntos, muchas de ellas elaboradas en oro de gran calidad. Los pueblos egeos dedicaron especial atención a las tumbas, sobre todo a las de los gobernantes y la aristocracia dominante. El origen del Tholos, el templo circular griego, tiene probablemente su origen en las tumbas egeas, en especial las de Micenas. Algunos investigadores, refiriéndose a los rasgos del arte funerario egeo y a la importancia y características de sus tumbas, han especulado sobre el origen de la cultura de los etruscos, asociándolo a las civilizaciones egeas, un aspecto que vamos a analizar más adelante, en otro artículo.

En el arte de los pueblos del Egeo no nos encontramos con grandes y agradables sorpresas, como sucede con el arte minoico, brillante y destacado; sino más bien con un arte de menores alcances y logros, orientado por principios estéticos de escasa trascendencia. La calidad y profundidad en la representatividad del arte no era, evidentemente, un factor de primer orden para estos pueblos, regidos por otras consideraciones y centrados en otros aspectos, sobre todo en el escaso comercio y la precariedad de la supervivencia. Aunque en las islas hubo, en algunas ocasiones, manifestaciones de un arte de gran riqueza de contenido, en general, nunca se pudo alcanzar la brillantez del arte de los minoicos, ni sus profundos alcances, producto de una civilización altamente sofisticada.

Puerta de los Leones, en las murallas de Micenas, s. XIII a. C.

Por ello, las civilizaciones del mar Egeo son importantes para considerar en un estudio de este tipo, únicamente en relación al legado que hicieron a la posterior cultura griega. No queremos con esto denostar su importancia como civilización histórica, ni sus logros culturales. Pero todavía no sabemos casi nada sobre su modo de pensar, ni sobre su actitud hacia el mundo y la vida, y por ello todavía no podemos encontrar las claves que nos indiquen el cómo y el porqué de sus manifestaciones artísticas. En tiempos modernos, Schliemann los ensalzó notablemente, como producto de su creencia de que eran los pueblos que protagonizaron las epopeyas homéricas, pero esta aseveración hoy se pone en duda. Al final de su historia, los pueblos invasores suplantaron a estas civilizaciones, aunque como hemos visto sólo parcialmente. A este período, que, como dijimos antes, los griegos lo llamaron la época oscura, le corresponde la integración de todos los factores comunes que dieron origen a la nueva identidad que forjó una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. A esta nueva civilización, a su pensamiento, principios, ideas y manifestaciones le dedicaremos los siguientes artículos.