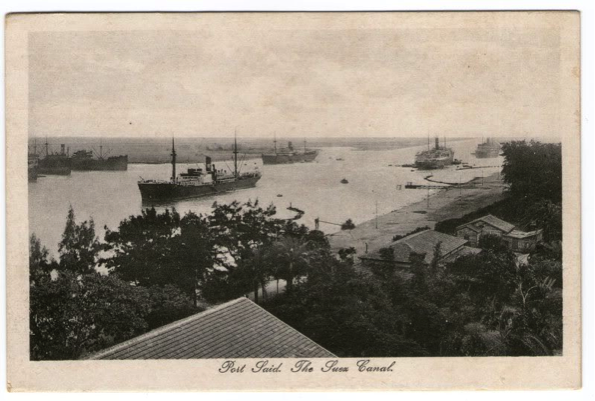

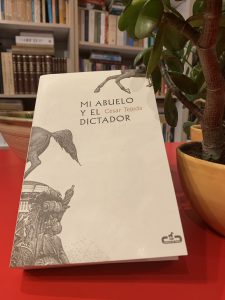

Mi abuelo y el dictador, de César Tejeda

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

Creo que mi tardía y claramente trasnochada concepción hobbesiana de la humanidad (“el hombre es el lobo del hombre”) me viene de haber leído ese tomazo a la corta edad de los 13 años. Claro que muchos, muchos años más tarde me topé con el magnífico libro de Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, que, ¡oh sorpresa!, me vino a dar la razón; matizada, claro está, pero me la dio. En fin, el libro de Arévalo Martínez me dejó tan alucinado como fascinado. Aún hoy, el período histórico nacional que me parece más interesante como inexplorado es esa larga dictadura de los 22 años. Los relatos de la mezquindad humana y de la absoluta ausencia de valores y escrúpulos de todo un pueblo, esa degradación moral a la que llevó esa dictadura me llegó a parecer incluso, cosa de ficción. Esto, hasta que fallecida mi abuela materna, con mis hermanos Martín y Santiago encontramos refundidos en un armario del costurero, el más remoto cuarto de la casa antañona del Centro Histórico, un magnífico Álbum de Minerva de 1902 y un álbum hechizo en un catálogo de modelos tipográficos, de mi tío abuelo, con muchas fotos de la época.

Lo primero que pensé es que esos dos libros llevaban metidos en ese lugar desde que en 1942 mis abuelos se mudaron a esa casa, escondidos no sé si por miedo (por la dictadura de turno) o bien por vergüenza, pues el relato fotográfico es el de un maestro rural en Salamá en el que consciente o inconscientemente va dejando muestras de su solidaridad con el régimen cabrerista, como un carné que lo acredita como miembro de la Comisión de Festejos de las Fiestas Minervalias de 1910, en la que consta que puso incluso dinero para la marimba que amenizó el evento. Ambos me devolvieron la realidad del período histórico, con sus luces y sus sombras.

Esas fotos desteñidas por el tiempo han venido a materializar en cierta forma otras nociones de la dictadura, como el magnífico trabajo de Catherine Rendón, Minerva y La Palma: el enigma de don Manuel, los relatos de muchos testigos como Felipe Cruz, las oscuras memorias de Adrián Vidaurre, asesor del dictador, los legajos del juicio llevado en contra del dictador cuando ya derrocado languidecía en su arresto domiciliario, o bien los relatos de primera mano de esa época oscura que nos dejaron Federico Hernández de León y Miguel Ángel Asturias en muchas de sus entrevistas. Por último, el coletazo de realidad y horror de esa época me vino de Ecuador, gracias a mi querido amigo Daniel Bowen, quien hará cosa de 6 años se encontraba investigando la vida de su abuelo, el general Plutarco Bowen, lider de la revolución liberal ecuatoriana y que murió fusilado en la plaza central de San Marcos, en el occidente de Guatemala. Resultó providencia que yo me topara con ese nombre en reiteradas ocasiones sin mayores datos, pero logré esbozar la figura de este hombre joven, del que consta una única fotografía, vestido con uniforme militar y brazo en cabestrillo, que se desvanece de la historia, como agua en el agua, en la hermosa frase de Borges.

Pues bien, para ilustrar el terror de esta época, Bowen me contactó y empezamos a compartir ciertos detalles y bibliografía al respecto hasta armar la gran fotografía, que publicó años más tarde en Guayaquil. Tiempo después, tuve la suerte de reunirme con él durante un viaje a Quito, en donde tuve una de las más interesantes conversaciones que haya tenido nunca, sobre historia y literatura en la terraza de un restaurante en el centro histórico de Quito, restaurante que nos vio almorzar y cenar, y del que fuimos desalojados cuando ya amenazábamos con ordenar el desayuno. Esta conversación me recordó inevitablemente las heroicas jornadas en las que con mis amigos de la universidad nos instalábamos en el patio de “La Jacaranda”, una especie de cantina estudiantil en las afueras de la universidad, en las que no pocas veces nos sacaba del sopor de la conversación de literatura, historia, música y cine doña Blanqui, la dueña, para ofrecernos panqueques con miel de desayuno luego de pasar la noche en blanco en el lugar.

Pero cerrando esta invocación: la historia de Bowen es terrible porque el general, que había participado en la revolución de 1897 en contra del general Reina Barrios, que llegó a tomar la ciudad de Quetzaltenango, se había retirado a una vida de descanso en Tapachula, con un colega de apellido Treviño, compañero de armas desde Ecuador y con quien compartió batallas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Bowen fue secuestrado en Tapachula, drogado fue transportado de forma clandestina en el fondo de una lancha a Ocós, registrado su arresto en Retalhuleu y despachado sin más a la plaza de San Marcos acusado de sedición. Fue fusilado un lejano 26 de junio de 1899 en la esquina occidental de la plaza mayor de San Marcos. El hombre autor de la operación, un tipo de origen francés y apellido Lambert, recibió en pago de su audaz y cobarde acción, el monopolio de las bebidas alcohólicas en el Hipódromo del Norte.

-II-

Como una nueva confirmación del absurdo de esta dictadura, me vino a caer en las manos el libro de César Tejeda, escritor mexicano, que en su novela Mi abuelo y el dictador, parte de una anécdota significativa para ir hilvanando no sólo las raíces del suceso anecdótico, sino la de la propia construcción de la novela, en esta nueva corriente de las novelas de no ficción que, sin querer, vino a inventar ese genial autor argentino Rodolfo Walsh.

La anécdota llevada a lo esencial, cuenta que en 1908 Antonio Tejeda fue acusado de participar en una conspiración en contra de la vida del dictador, y obligado a caminar desde Antigua Guatemala a la Ciudad de Guatemala, custodiado por un pelotón a caballo, luego del atentado de los cadetes. “Durante todo el trayecto, fueron seguidos por una mujer con un bebé en brazos: era Victoria Fonseca, la esposa de Antonio, y en los pañales del bebé llevaba escondido un revólver”, nos informa la contraportada del libro. Cabe decir que la anécdota inmediatamente me recordó la suerte de Rosendo Santa Cruz, valiente opositor del régimen cabrerista que bajo el mismo artilugio (Estrada Cabrera era autor de siniestras ideas, pero de muy poca imaginación), fue obligado a encaminarse a la capital desde Cobán, con lazo al cuello, pero en este caso, asesinado vilmente en un corral de cerdos a la salida de la población de Tactic. Era el prototipo de las ejecuciones extrajudiciales que Ubico llevaría a la perfección, bajo el nombre socarrón de ley-fuga.

El autor parte entonces de la anécdota para realizar un tipo de arqueología familiar. Viaja a Guatemala desde México, de donde es nacional, y nos lleva por su investigación visitando lugares, amigos y familiares para ir aclarando o buscando echar luz a la historia de los abuelos. El libro tiene la bondad de estar bien escrito, Tejeda es un buen narrador que no pierde el puslo de la historia, aunque la anécdota a base de ser repetida varias veces en todo el libro va perdiendo su fuerza y su significado, como cuando repetimos de forma seguida y por muchas veces una palabra; pongamos “casa”, y repítala 20 veces. Verá que el significado desaparece y la palabra se nos antoja a un mero intento gutural que trata de transmitir algo que ya se nos escapa. Otra bondad del libro es que logra reconstruir ese escenario absurdo de odios, rivalidades y envidias que fue la Guatemala de 1898 a 1920, teníamos a Asturias, claro, pero este relato viene a refrescar las trilladas ideas del tan trillado tema del dictador latinoamericano.

“…Juan Viteri padre conspiraba en contra de la vida del dictador –sin éxito, desde luego–, Estrada Cabrera esculpía en su imaginación, con el cincel entre los dedos, a un perro fiel que dormía a los pies de la puerta de su recámara para cuidarlo, y que en eso se convertía, precisamente, Juan Viteri hijo, quien fue uno de los esbirros de confianza del tirano, tiempo después de que su padre fuera mandado a fusilar”.

“Afirman que Estrada Cabrera, enemigo incluso, de sí mismo, discutió con uno de sus hijos porque el joven tenía una deuda de cuatro mil dólares en una joyería, y Estrada Cabrera, inconscientemente de que tenía el cincel de jade en la mano, deseó nunca haber tenido a ese hijo despilfarrador mientras lo insultaba, y que el hijo de nombre Francisco, caminó a su habitación, tomó el revólver y se disparó en la cabeza”.

La dictadura de Estrada Cabrera siempre ha estado fundida en hechos de violencia y sobrenaturales. Abundaban en La Palma, la residencia presidencial ubicada antaño en la barranquilla, altares mayas, por los que desfilaban sacerdotes y brujos que hacían permanecer al dictador en la silla presidencial, y que manejaban las fuerzas oscuras a su antojo, como el incidente del cincel de jade, obra de unos sacerdotes de Totonicapán, que Tejada recoge. Teosofismo, ocultismo y pactos con el diablo fueron las explicaciones que el ciudadano guatemalteco encontró para justificar la larga noche de la dictadura, omitiendo el rasero de Occam, que resulta ser la propia naturaleza del hombre. La dictadura se construyó, y subsistió porque había personas alrededor del dictador que lo adularon y construyeron los mecanismos del horror, como el mismo Adrián Vidaurre, José Santos Chocano, Enrique Gómez Carrillo o Cara de Ángel, que repite una figura histórica.

El libro nos brinda una oportunidad para acercanos a la dictadura desde el punto de vista de un extranjero, con familia radicada aún en Guatemala. Es una visión foránea que abunda en una perspectiva muy interesante sobre este periodo, que para el guatemalteco en general se le hace borroso o intrascendente cuando en la educación media se le hace leer sin mayor preparación ni contexto, El señor presidente con el objeto de llenar un requisito del pensum estudiantil. A fuerza de literatura nos arruinan la historia, y el guatemalteco sale de los establecimientos educativos sin volver a tocar un libro o a interesarse por algún evento del pasado patrio. Sin embargo, comete un error de bulto, imperdonable para la familia y amigos guatemaltecos que según el relato ayudaron al pobre Carlos en su investigación, pues nos dice el autor:

“Llego al departamento de Sacatepéquez y leo un letrero que dice ‘Adopte un kilómetro’. Si tuviera una cuenta bancaria con quetzales, lo haría. Porque no hay otro camino que pueda resultar más importante. Lo mantendría libre de baches y con las líneas de la carretera cuidadosamente pintadas. Adoptaría un kilómetro al azar, tal vez ése en el que mi abuelo comenzó a patear una inmensa piña de pino para distraerse. Para dejar de contar los pasos que recorren 45 kilómetros en las peores condiciones…”.

Al leer este párrafo no pude ocultar mi molestia, que dejé escrita al margen de la página 83 en que Tejeda aborda el tema del camino recorrido por su abuelo. ¿Cómo es que nadie pudo explicarle al pobre César Tejeda que no estaba recorriendo la ruta que le tocó a su abuelo caminar en ese lejano 1908? ¿Cómo nadie se tomó la molestia de explicarle que la actual prolongación de la ruta Interamericana que usamos los guatemaltecos para salir de la Ciudad de Guatemala para ir a la Antigua, Chimaltenango o Panajachel no fue construida sino hasta mediados de la década de 1960? Digo, según su relato habla con gente educada, profesionales exitosos, incluso periodistas culturales en Guatemala, ¿cómo es que nadie lo sacó del error? ¿Será tan corta la memoria histórica del guatemalteco que eventos o lugares de más de 3 o 4 décadas se pierden en la niebla del tiempo?, ¿o les habrá parecido tan poca cosa la anécdota de este escritor que vino hasta aquí para explorarla, como para explicarle que esa carretera no existía en 1908?

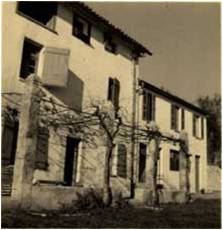

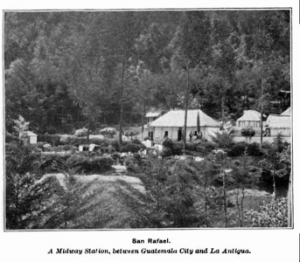

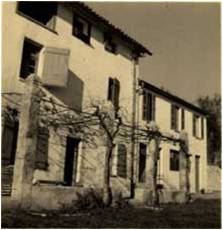

En fin, la cuestión es que César soluciona su historia en el camino equivocado, pues hasta que se inauguró la extensión de la carretera Interamericana, el camino hacia la Antigua Guatemala era saliendo por Mixco, bordeando el cerro Alux por el lado opuesto al que lo hace actualmente la carretera, se pasaba por un hermoso paraje llamado San Rafael Las Hortencias y se salía por San Lucas Sacatepéquez, aproximadamente a la altura del crucero en donde se encuentra el monumento al caminero. En San Rafael se levantaba un hermoso hotel, que luego fue transformado en casa de retiros y que hasta allá por los años 90 en que lo conocí, mantenía y respetaba la arquitectura original y su entorno. Era un paraje hermoso a la sombra del imponente cerro y rodeado de abundante naturaleza, teniendo un impacto tranquilizador cuando se salía del caos de las callejuelas abarrotadas de gente y vehículos de Mixco. El camino que pasaba frente al hotel y que unos trescientos metros se perdía en una especie de desfiladero profusamente arbolado, habrá sido el camino que realmente recorrió el señor Antonio Tejeda cuando fue conducido “a pie por cordillera”, como se decía en ese entonces desde Antigua a la Ciudad de Guatemala.

Para hacerse una mejor idea de la belleza del paraje, he hallado en mis archivos digitales dos hermosas fotografías del lugar, la primera muy probablemente de unos veinte años después del incidente que narra César y una segunda muy probablemente de la misma época de la anécdota que fundamenta la novela de Tejeda.

Una segunda queja que tendría en contra de los familiares, amigos y colegas intelectuales de César afincados en Guatemala, es la poca contextualización que del país le hicieron al escritor a su llegada y en los dos o tres viajes más que logró hacer al país. Es otro párrafo que me parece desafortunado, porque trata de ser lapidario, pero creo que peca de inexacto:

“Es un acto de justicia poética que Rubén Darío sea recordado por todo lo que escribió con excepción de sus penúltimos versos, y que Estrada Cabrera no sea recordado por casi nadie, ni siquiera en Guatemala”.

Sólo basta hojear los pocos periódicos que circulan en el país para botar por tierra esta idea de César Tejeda. En las páginas de Prensa Libre, desde hace varios meses ya, circulan las columnas del historiador José Molina Calderón sobre temas económicos y políticos precisamente del período de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, incluyendo una larga serie del manejo que de la epidemia de influenza tuvo el dictador y los servicios de salud de la época, o bien en la Revista D del mismo periódico, hace apenas unos meses publicaron una serie de artículos en conmemoración de los 100 años del derrocamiento del dictador. También en el Diario de Centro América hará cosa de unas cuantas semanas, se publicó un invaluable artículo sobre el cine en la época de la dictadura de Estrada Cabrera y en las columnas de la siempre interesante María Elena Schlesinger, que publica en elPeriódico, se trae al dictador constantemente a la memoria de los lectores.

Pero así como tiene desaciertos, tiene otros filones de información invaluables, como un párrafo de oro que por sólo esas líneas vale la pena leer toda la novela, en donde rescata el nombre de uno de los dos cobardes asesinos de Brocha, el expresidente de Guatemala, general Manuel Lisandro Barillas:

“El joven se llamaba Florencio Morales y acuchilló en dos ocasiones a Barillas. Su cómplice fue un soldado de la guardia de honor del ejército guatemalteco. Una vez detenidos aceptaron que habían recibido como anticipo por el trabajo 650 dólares de las manos de un general del ejército cabrerista”.

También aportan mucho para el lector en general los dos capítulos que dedica a las relaciones entre el dictador y los dos escritores modernistas por excelencia, Rubén Darío y Enrique Gómez Carrillo, llenos de datos interesantes y de los que apenas haya que señalar una omisión: cita como biógrafo de Gómez Carrillo a un tal José Luis García Martín, pero se olvida de incluirlo en la bibliografía al final de su libro. Con unos pocos errores más de puro bulto, como ubicar la Antigua Guatemala al oriente de la ciudad capital o poner a Arturo Morelet unos 60 años posteriores a su verdadero viaje a Guatemala, la novela está bien documentada y resulta un verdadero placer leerla. Sus impresiones del país y de la sociedad guatemalteca resultan por demás interesantes. César Tejeda logra una novela bien acabada, de la que cuesta desprenderse y a la que invitamos se lea con ganas de disfrutarse un buen relato sobre la construcción de una novela.

Testamento de juventud de Vera Brittain

Confesiones de un devorador de libros

Rodrigo Fernández Ordóñez

– I –

Noventa años tardó este libro en ser traducido al español, hasta que la editorial Periférica & Errata Naturae decidieron remediar la omisión. A grandes rasgos se puede definir el libro de Vera Brittain como el ensayo autobiográfico de una mujer que, al estallido de la Gran Guerra, decide poner su parte en el esfuerzo bélico que su patria (Inglaterra) le demanda y se enlista como enfermera en 1915. Sus memorias abarcan desde las duras condiciones de un hospital de campaña, hasta el difícil regreso a la vida civil, después de haber visto tanto, sufrido tanto.

Pero se cometería una enorme injusticia al resumir esta magnífica obra de la forma anterior, porque en realidad Brittain es una verdadera profesional en el arte de escribir, y ella, con sabiduría irá desgranando a lo largo de las 846 páginas, la razón de que escriba tan bien. El testamento de juventud es en realidad un esfuerzo por retratar una época y una generación, al menos en una primera lectura, porque yo logré establecer, en realidad, tres. Para que usted, querido lector, escoja la aproximacion que más le atraiga para recorrer este majestuoso ejercicio del recuerdo y de la palabra.

El libro de Brittain aporta para el lector en castellano, una nueva voz, una nueva perspectiva de esta mujer inquieta que no quiso quedarse al margen de la historia y se subió al tren de los hechos mundiales, tren del que se bajaría años después, maltrecha y con cicatrices, pero más viva que cuando fantaseaba en su jardín con una vida de aventuras. Estábamos acostumbrados a la gran narrativa de la guerra, la voz de Erich Maria Remarque, de John Dos Passos o del invetable Hemingway, que nos regalaron sus experiencias, ya asimiladas y reflexionadas en obras de ficción, para superar esa máquina monstruosa de la memoria traumatizada. Contábamos además con esas visiones terroríficas de primera mano de Blaise Cendrars, Céline, Henri Barbusse o Jules Romaines, que no quisieron hacernos más sencillo el viaje y se volcaron con todo y sus traumas en sus páginas, dejándonos esos relatos de camaradería y de terror a los bombardeos de artillería, el olor a carne quemada y el mal de trinchera comiéndose los pies de los soldados.

El libro de Brittain aporta para el lector en castellano, una nueva voz, una nueva perspectiva de esta mujer inquieta que no quiso quedarse al margen de la historia y se subió al tren de los hechos mundiales, tren del que se bajaría años después, maltrecha y con cicatrices, pero más viva que cuando fantaseaba en su jardín con una vida de aventuras. Estábamos acostumbrados a la gran narrativa de la guerra, la voz de Erich Maria Remarque, de John Dos Passos o del invetable Hemingway, que nos regalaron sus experiencias, ya asimiladas y reflexionadas en obras de ficción, para superar esa máquina monstruosa de la memoria traumatizada. Contábamos además con esas visiones terroríficas de primera mano de Blaise Cendrars, Céline, Henri Barbusse o Jules Romaines, que no quisieron hacernos más sencillo el viaje y se volcaron con todo y sus traumas en sus páginas, dejándonos esos relatos de camaradería y de terror a los bombardeos de artillería, el olor a carne quemada y el mal de trinchera comiéndose los pies de los soldados.

En los últimos años contábamos también, gracias a los esfuerzos editoriales esporádicos, en Guatemala, España y Argentina, con los reportajes del mejor corresponsal de guerra del mundo hispanoamericano en el frente occidental: Enrique Gómez Carrillo, un guatemalteco que nos legó una decena de los mejores textos en castellano de esta monstruosidad europea que fue la Primera Guerra Mundial.

Brittain, por su parte, con toda comodidad y derecho propio, viene a poner su libro en el mismo estante, sin complejos, aportando una necesaria voz femenina, de primera mano, sobre su experiencia como enfermera en esta hecatombe dominada por la voz masculina. Ella también se desveló, también dejó todo por servir a su país, también vio sufrir, agonizar y morir a camaradas luego de su paso por el hospital de campaña en Amiens, esa trituradora de carne y otros hospitales de retaguardia. Pero Brittain estuvo en primera línea, estuvo expuesta a los ataques de gas alemanes y al shellshock, ese trauma nervioso que afectó a los soldados por la tensión de soportar por horas, o días, el continuo bombardeo de la artillería enemiga y que los hacía temblar de forma descontrolada. Brittain nos regala su testimonio con una voz tranquila, sin ansias por hacerse un lugar, que sabe se ha ganado años antes al estar en el frente. Sus páginas se pasan con interés creciente, pues la lee uno crecer, si es que esta es la expresión correcta.

– II –

Decía que el primer camino para leer a Brittain es acercarse a su libro viéndolo como las memorias de una persona que trata de fijar en el tiempo –ese enemigo que se lleva todo–, una época y una generación: “[algunas personas] …generalizan y atribuyen un encanto mendaz a los dorados días de la juventud, una etapa de la vida en la que cualquier aflicción se antoja permanente, y cada contratiempo, insuperable…”. Brittain es una mujer educada de la clase media alta británica. Su padre, un impresor de varias generaciones, es dueño de una pequeña imprenta, aunque no queda claro de qué tipo de material se ocupaba, salvo que a ella la mantiene al margen por su condición de mujer. Esta lectura permite recostruir un mundo antes de que salte en mil pedazos. Es la historia de Vera, su hermano y un grupo de amigos de la universidad, con sus sueños y sus ambiciones que se interrumpen por la Gran Guerra. En esta aproximación hay lugar para el amor, tal y como se vivía en este ambiente victoriano, que aún no había asimilado la muerte de la reina, un cuarto de siglo antes. Este círculo de amigos –de los que la mayoría soñaba con ser escritores, poetas, músicos o periodistas–, acuden al llamado de las armas, envueltos en el fervor patriótico que cruza las islas británicas y al resto del Imperio. Así, tenemos que ellos se enlistan en el Ejército, y ella resulta atendiendo heridos en un hospital de retaguardia en Londres, para luego ser transferida a Malta y luego al frente occidental, Francia específicamente, como enfermera de campaña. “La persona que afirmó aquello de que ‘Dormí, y soñé que la vida era hermosa; / desperté, y descubrí que la vida era deber’ no podía tener más razón, en este caso…”.

Brittain nos pasea por esos tiempos por medio de una narrativa deliciosa, suavemente melancólica y descreída; Brittain va narrando el destino de ese grupo de amigos, sorprendidos en el centro de la historia, la gran historia, la de los libros y sus terribles nombres: Somme, Passchandale, Noyón, Yprés. La voz de la autora es suave pero controladora, ella sabe cómo administra la información que nos quiere dar, y en qué momento. Así, ante sus ojos desfilan fotografías, notas, poemas, cartas, diarios, periódicos, discursos; todo con una habilidad que no deja que uno se salga de sus páginas, y si es necesario hacerlo, regresar a ellas lo más pronto posible.

“Mucha humedad, mucho barro, muchas de las trincheras de comunicación están impracticables, decía una carta de Roland escrita el 9 de diciembre [de 1915]. Tres hombres murieron el otro día por el derrumbe de un refugio, y otro se ahogó en un pozo séptico. El mundo entero, al menos el mundo visible y tangible, es fango en diversos estados de solidez o viscosidad…”.

El control que ejerce ella como narradora sobre sus lectores depende del hábil manejo del tiempo narrativo, pues a pesar de que es un ensayo autobiográfico, su relato no es lineal, sino constantemente (sin abusar, sin marear, sin deconcertar) nos está llevando al futuro, incluso cuando nos adelanta que escribió un par de novelas con sus vivencias, o los viajes que haría unos pocos o muchos años después de lo que está narrando.

“…Cinco años después, circulando en coche desde Amiens por los campos de batalla aún desfigurados para visitar la tumba (…) en Louvencourt, desfilé con repentino estupor ante un letrero blanco que decía simplemente: Hédauville. El lugar debía parecerse mucho a cómo había sido tras un par de años de guerra, y sólo las ruinas desmochadas de las granjas que se desmoronaban en los campos torturados mostraban el emplazamiento donde antaño había existido una población. Pero, en la cima de una colina, los restos de un camino destruido por las bombas giraban en un recodo y se curvaban hacia abajo…”.

“En la actualidad, cuando emprendo unas vacaciones y tomo esta línea, tengo que buscar con detenimiento el lugar en el que antaño viví con tanta intensidad. Al cabo de una docena de viajes casi anuales, todavía no estoy segura de saber dar con él, porque las últimas cicatrices han desaparecido de los campos donde se desplegaban los campamentos; ahora los nabos, las patatas y las remolachas forrajeras de un territorio considerablemente agrícola recubren el suelo que tanta agonía sostuvo. Incluso las cruces castigadas por el tiempo del gran cementerio que hay bajo los pinares de lo alto de la colina, con sus vistosos jardines de pensamientos, alhelíes y caléndulas, han sido sustituidas por la arquitectura de piedra de nuestra manía por los monumentos conmemorativos…”.

“…todavía hoy me carteo de vez en cuando con un criador de ovejas de Queensland que por casualidad dio con el libro cuando estaba aún en Inglaterra con la Fuerza Expedicionaria Australiana: por algún misterioso motivo halló consuelo en mis crudos versos… [Versos de una enfermera voluntaria]”.

Porque el viaje que nos ofrece Brittain es la búsqueda de la vida antes de la muerte. Antes de los cañones, de las trincheras, de las ametralladoras. Es una arqueología de la generación perdida y el angustioso deber de seguir adelante, de dejar atrás ese pasado doloroso y decidir continuar. “La ventana que había por encima del cuerpo estaba cerrada, y Hope me pidió que la abriera: ‘Siempre abro las ventanas cuando se mueren… para dejar salir las almas’, explicó…” Somos testigos de cómo esta joven muchacha que viaja llena de emociones para participar de la lucha a su manera, va mutando en una mujer madura, de pocas palabras y mucho mundo interior. No nos ahorra sus reflexiones, así que el viaje es también una aventura interior. Esta voz es valiosa en el relato, pues nos va dejando también el trazo del paso de una niña hacia una mujer, en una sociedad que trata de no verla para no recordar el pasado doloroso.“La conjetura del cierre ya está respondida, no sólo para mí, sino para la totalidad de mi generación. Jamás recobraremos aquella dicha…”.

La segunda lectura que permite este libro es la de una mujer en busca de su lugar en la sociedad y en el mundo. Es fascinante leer entre sus párrafos ese orgulloso discurso feminista. Brittain ha visto y ha sufrido lo suficiente como para ser una fanática, una feminazi, como dicen ahora. Su feminismo es inteligente y maduro, propositivo. Para un padre de tres maravillosas niñas, es altmente gratificante leer sus reflexiones sobre el papel de la mujer en la sociedad, siempre teniendo en mente la época en que fue escrito, porque debemos recordar que Brittain militó en las filas del sufragismo. Entonces entendemos la evolución de esa segunda voz: la mujer que poco a poco, a lo largo de las páginas de su inteligente relato, va cobrando seguridad. “La guerra iba consumiendo fuerzas y ánimos, la generación que se encontraba en la mediana edad, tras ceder irrevocablemente a sus hijos varones, empezaba a buscar cada vez más apoyo en las hijas…”. Es increíble la habilidad de Brittain para darnos esta segunda lectura y hacerla vívida, pues en las primeras páginas su discurso es tenue, inseguro, tal y como lo habrá vivido ella misma en 1913, cuando lucha a brazo partido para que su papá se digne en pagarle una educación superior y ella logre, con las mejores notas, ingresar a la Universidad de Oxford. “¡Cómo puede usted mandar a su hija a la universidad señora Brittain!, gimió una mujer con honda tristeza. ¿Acaso quiere que no se case jamás?”. Luego, al final la escuchamos segura, aleccionadora, como una coleccionista de luchas callejeras y muchos mítines rurales en nombre de la igualdad de la mujer.

“… apenas unos días antes de coger el permiso, había sido aprobada en la Cámara de los Lores la Ley de la Representación del Pueblo que concedía el derecho al voto a las mujeres mayores de treinta años (…) pero mi indiferencia ante el hecho de que, el 6 de febrero de 1918, el sufragio femenino pasara a formar parte de la ley inglesa era un reflejo claro del cambio de actitud de todas las Pankhurst que habíamos sido absorbidas por la guerra…”.

Tan poco dado como soy a las lecturas obligatorias, porque resultan destruyendo las bondades de un hábito tan sano como el de la lectura, sí me permitiría recomendar la lectura y discusión de este libro o de ciertos fragmentos para los adolescentes que pasan por los distintos grados de nuestro sistema educativo. De sus páginas, las niñas podrán obtener un vistazo del fundamento de la reivindicación de sus derechos de igualdad, y los niños, tomar conciencia de esta evidente pero misteriosamente evadida, igualdad. Se podría seguir la lectura con una verdadera joya que recién me ha recomendado un buen amigo: Ladina Social Activism in Guatemala City (1871-1954), de Patricia Harms, para aterrizar a nuestros niños en el contexto nacional.

Entonces esta aproximación es la visita a su militancia, seria, responsable, pero no menos ardorosa. Terminada la guerra, Brittain regresa a la universidad y retoma sus estudios, licenciándose en Relaciones Internacionales, gracias a que:

“El proyecto, que se convirtió en ley el 23 de diciembre de 1919, declaraba asimismo en su tercera cláusula que ninguna universidad podía incluir en sus estatutos ninguna norma susceptible de considerarse excluyente del hecho de admitir a mujeres entre sus miembros; y en Oxford, los defensores del movimiento a favor de que las mujeres pudiéramos obtener títulos aplicó dicha cláusula tan aprisa que el 27 de noviembre de aquel mismo año, la víspera de que Lady Astor fuese nombrada por parlamentaria por Plymouth Sutton, pude escribirle a mi madre: (…) entrará en vigor el 9 de octubre del año que viene, lo que significa que, cuando me presente a los exámenes finales, me titularé y me veréis con birrete y toga…”.

Sabemos que Brittain obtuvo su título de licenciada en Relaciones Internacionales en la segunda promoción femenina de la Universidad de Oxford, pero fue testigo de la primera; “… el 14 de octubre me uní a las hordas de muchachas que asistieron, en el Teatro Sheldonian, a la primera ceremonia de graduación en la que participaron mujeres. Era un día de otoño cálido y chispeante…”, ella obtuvo su título al año siguiente, en 1921, lo que le permitiría participar como asesora de la representación británica en la Liga de las Naciones y luego dedicarse a la enseñanza de historia en un colegio de enseñanza media. Pero siempre tendrá tiempo para continuar con la militancia política, pues las conquistas sociales de igualdad para la mujer estaban en peligro en los primeros años de la paz.

“… La escasa aplicación de la Ley de Supresión de la Descalificación por Razones de Sexo era un claro ejemplo de reacción posbélica, cuando la neurosis que generaba el conflicto se transformó en miedo, miedo sobre todo por las consecuencias incalculables que podrían desprenderse de unas causas nunca vistas; miedo a perder el poder por parte de quienes lo ostentaban; miedo, en definitiva, a las mujeres…”.

La tercera lectura que nos permite este maravilloso volumen es la de la escritora en busca de una voz. La maestría de Brittain una vez más, es evidente, cuando al inicio de su libro nos parece una voz titubeante, como en el caso de su lectura feminista, pero sus últimas páginas ya están escritas sin asomo de duda, para leerse en voz alta. Uno siente a esa mujer empoderada de su oficio, que ya no rebusca más justificación que su afán por decir algo, y decirlo en voz alta, casi gritando. Algunos podrían acusarme de inocente, de haber leído sus memorias con demasiada pasión y deseo de sorprenderme, de que es lógico que empiece con titubeos y termine con la voz segura de quien ha logrado la maestría en su oficio, si sobre todo, lo ejerció durante casi 850 páginas. Pero lector, no se deje sorprender por estas voces injustas. Brittain, para cuando se sienta a escribir su obra, ya habría escrito al menos dos novelas y dos poemarios, centenares de artículos periodísticos y al menos dos tesis académicas. Es una escritora en toda regla para cuando toma sus cajas de archivos y decide contarnos su aprendizaje, del que no nos ahorra nada, ni siquiera los hermosos pasajes poéticos, en los que transcribe poesías propias o de sus amigos, como tampoco nos ahorra los últimos estertores modernistas, cuando nos relata el exotismo de las circunstancias de una inglesita en Malta:

“Los mercados indios y egipcios de La Valeta, con sus chales de seda, kimonos recamados, encajes malteses, mantelerías de lino, suntuosos crespones de China, bordados chinescos, cajas de madera de sándalo, abanicos pintados y pitilleras negras con incrustaciones en oro, me habían tentado lo suficiente para gastar todo el dinero que logré reunir en regalos de Navidad de todo tipo, que envié a casa junto con dos acuarelas de pequeño formato compradas en Nápoles…”.

Es este aspecto, Brittain se nos muestra como una escritora en control de todas las herramientas de su oficio, pues para no abrumarnos con sus recuerdos tristes o terribles de las vivencias de sus amigos en los campos de batalla, o los desfiles de horrores que presenciara ella en los hospitales de campaña, nos cambia el ritmo narrativo a veces, intercalando otras imágenes, consciente además de que la vida, por terrible que pueda parecer para una enfermera británica en plena conflagración mundial, sigue su curso, y que hay personas que viven ajenas a los cañonazos de Verdún. “Desde mi cama observaba, a través de la puerta abierta, los barcos de velas blanquísimas de la isla de Gozo, flotando con las alas extendidas cien metros mar adentro, y las diminutas dghajsas pintadas que desfilaban como letárgicos escarabajos verdes y rojos por la línea del litoral…”, como ejemplifica este hermoso paraje, que más que escrito se asemeja a una de las pinturas mediterráneas de Sorolla.

Esta tercer lectura permite que seamos testigos de una especie de “cómo se construye” el mismo libro que estamos leyendo, terminando en una experiencia altamente gratificante, pues en algunos parajes, mínimos, escasos, que hay que buscar con atención, vemos esos remaches, clavos y costuras de las que hablaba García Márquez cuando explicaba la tarea del escritor como carpintero de las palabras. Testamento de juventud es una obra bella y finamente acabada, de la que vemos algunas costuras porque así lo ha permitido su propia autora, no por descuido; por eso vemos como en paralelo que atestiguamos los avatares de su proceso creativo, sabemos que hubo intentos anteriores de ficción, para que sus memorias perdieran su carga de drama y sentimentalismo, y nos quedara, como el alcohol en el alambique, la esencia de sus reflexiones más puras, concentradas.

Así, avanzamos también en el desengaño de la veterana que regresa de la guerra a un mundo que ha cambiado sin ella. Se encuentra de vuelta en una Inglaterra que trata de apresurarse en los locos años veinte, sin pensar en nada, en un vértigo y frenesí del que nos hablará El gran Gatsby, por ejemplo, que se quiere ovidar de todo y vivir, vivir y gozar, y olvidar…, en esas circunstancias es aleccionador este pasaje: “… no pude permanecer ajena a las eufóricas reacciones de mi generación, que bailaba frenética noche tras noche en las galerías Grafton aun cuando de las paredes colgaban, acusadoras, imágenes de la agonía de los soldados canadienses durante la guerra…”.

Es una lástima que Brittain deje sus memorias a finales de la década de los 20, pues hubiese sido fascinante saber cómo ella y los suyos afrontaron las amenazas de Hitler y de cómo los rencores históricos de una victoria mal manejada, llevaron a Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial. Porque en sus páginas deja ya un adelanto, una advertencia de la hecatombe futura y de la irrenunciable posición crítica de la autora frente al mundo, apartada de todo patrioterismo incondicional, pese a que, ella misma, presa de ese patriotismo, voluntariamente vivió todas las experiencias que nos narra.

“De modo que cuando, en mayo, yo ya me encontraba de nuevo en Oxford y se publicó el texto del Tratado de Versalles, me abstuve deliberadamente de leerlo; ya empezaba a sospechar que mi generación había sido engañada, que se había explotado con cinismo su valor juvenil, traicionando su idealismo, y no quería conocer los detalles de la traición…”.

Solo nos queda conjeturar qué hubiera opinado de la traición de Münich, del escozor de los muertos al escuchar las bobadas optimistas del patético Chamberlain y sus promesas en papel mojado de su “paz para nuestro tiempo”.

El libro de Brittain es entonces un ejemplo de la mejor literatura testimonial que se tiene a la mano, y es en tres niveles la búsqueda de una mujer en pos de su identidad; como ser humano que se reconstruye luego de los traumas de la guerra, de los fantasmas que la visitan, en segundo lugar esa mujer que busca su propio espacio en su familia, en la vida, en la sociedad y en las tareas del gobierno, es una feminista que lucha desde las calles hasta los salones dorados porque se respete su dignidad humana, sin aspavientos, con la lógica imbatible del ser humano cuando quiere ser razonable y desprejuiciado, y tercero, es esa construcción del escritor, de la búsqueda de la voz propia luego de que la vida le ha proporcionado el material necesario para tener algo que decir, como tantos otros hombres y mujeres de su tiempo, que nos regalaron sus pensamientos y experiencias en sus obras literarias, de ficción o no ficción. Termino, con lo que bien podría ser el epígrafe o cintillo promocional del libro para que mis queridos lectores lo busquen y lo lean con la garantía de que tras agotarlo, serán seres humanos distintos, esa promesa que conlleva toda la alta literatura:

“Se trata de un caso más de ‘Aquellos a quienes aman los dioses mueren jóvenes’; las personas que amamos nos parecen demasiado buenas para este mundo, y las perdemos… Seguro, que tiene que haber un lugar donde la dulce intimidad aquí iniciada pueda continuar, y los corazones rotos por esta guerra se curen…”.

Campos de batalla y campos de ruinas. Enrique Gómez Carrillo

Un guatemalteco reporteando desde las trincheras

Rodrigo Fernández Ordóñez

Un hombre coherente con su tiempo, Enrique Gómez Carrillo, autor de libros de viajes y cronista de la vida cosmopolita y frívola de Paris de fines de siglo, es uno de los primeros hombres que se pone al servicio de la prensa para reportar la verdad desde el frente, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La terrible realidad de la guerra moderna se muestra en esta imagen: soldados británicos gaseados marchan en fila india hacia su hospitalización. Algunos temporalmente enceguecidos, otros para siempre. En uno de sus viajes al frente, Gómez Carrillo es llevado a un hospital de gaseados en la costa belga, el recuerdo de los tosidos y los lamentos lo acompañarían por mucho tiempo.

-I-

El periodista multifacético

Aunque fue autor de libros con títulos tan intrascendentes como Entre Encajes y novelas tan vacías de contenido y reflexión como Pobre Clown, su mirada atenta de periodista se afinó conforme maduró y tocó temas tan delicados como la podredumbre del sistema zarista en Rusia y sintió los movimientos subterráneos que terminaron desencadenando los hechos de la Revolución de Octubre. Enviado originalmente para explicar las razones de la derrota de las tropas de Nicolás II en la Guerra Ruso-Japonesa en 1905 aplastadas en Port Arthur, Gómez Carrillo regresó con un retrato triste y opresivo de la vida en Moscú y San Petersburgo, alejado, sorprendentemente de los grandes salones y estancias palaciegas, y concentrado en los congelados callejones y sótanos de las grandes ciudades en donde se gestaban los movimientos revolucionarios. Por sus páginas desfilan campesinos, obreros y estudiantes, todos quejándose de una vida sin esperanza, olvidados por el príncipe de príncipes.

También fue enviado a la Conferencia Internacional de Desarme, llevada a cabo en La Haya en 1902, reunión de altas gestas políticas en las que compartió jornadas con su tío José Tible, quien era diplomático guatemalteco destacado en Londres en esas fechas. Gómez Carrillo entonces repartía su tiempo entre burdeles y salones nocturnos con actividades periodísticas más serias, aspecto de su vida que siempre le agradeció a don Miguel Moya, director del diario español El Liberal, y a quien le dedica su libro de crónicas madrileñas explicando que fue él quien lo rescató de la vida bohemia y le enseñó a trabajar. Posiblemente se habría visto en el espejo de decadencia y alcoholismo que para entonces ya era su querido amigo Rubén Darío, y logró esquivar tan triste destino.

Gómez Carrillo era un conocido colaborador del prestigioso diario argentino La Nación, que publicaba sus interesantes crónicas de viaje y que, al parecer, distribuía sus escritos a otros diarios de Sudamérica y Centroamérica. Al estallar la Gran Guerra el gobierno francés, sabiendo de su gran influencia en los lectores hispanoamericanos, lo invita a formar parte de un grupo de periodistas para visitar las líneas del frente occidental. Así, de la mesa de mármol del Café Napolitain, nuestro paisano se ve trasladado al lodo de las trincheras a enfrentarse a la miseria humana que es la guerra. De esos viajes como corresponsal de guerra saldrían una serie de libros publicados casi al ritmo de las batallas, y algunos traducidos casi instantáneamente al francés y al inglés, como Crónicas de la guerra (1915), Campos de batalla y campos de ruinas (1915), Reflejos de la tragedia (1915), En las trincheras (1916), En el corazón de la tragedia (1916), Tierras mártires (1918)[1], La gesta de la legión (1918) y El alma de los sacerdotes soldados (1918)[2], además de crónicas sueltas y entrevistas con militares de alto rango como el general Galieni o Joffré, que publicó en sus cinco Libros de las Crónicas, a partir de 1919.

De sus trabajos posteriores podemos presumir el impacto que tuvo la guerra en sus castigados nervios, pues a mediados del conflicto aparece firmando una crónica desde Niza, muy lejos de los cañones y la pestilencia de la muerte. Hospedado en casa de su amigo, el premio nobel de literatura, Maurice Materlink, fantasea desde su jardín sembrado de naranjos que él adquiere en la soleada ciudad su propia casa, sueño que se materializaría tan sólo un par de años después. Sin embargo, luego del descanso regresa a las trincheras y por ejemplo, tenemos una crónica invaluable que firma desde Verona, el día en que se firma el armisticio de Italia con Austria, y él se suma a las celebraciones espontáneas que estallan en las calles[3].

No obstante haber comprobado que la guerra es un asunto triste y desagradable, como afirma desde sus páginas, en 1922 es comisionado nuevamente como corresponsal de guerra, esta vez por El Liberal, para informar al lector español de la guerra en Marruecos. El juego de ingenio de Gómez Carrillo, que se revela como un vividor irredento, resulta en un golpe maestro del arte de la literatura, pues evita los campos de batalla y se va a pasear por las callejuelas de Fez, dejando el que es para mí su mejor libro de viajes: Fez, la Andaluza.

-II-

El libro

Lanzado en conmemoración a su centésimo aniversario, Campos de batalla y campos de ruinas lo leí en un par de noches, a pedido de la Asociación Enrique Gómez Carrillo, para comentarlo en su presentación. Así, apenas y pude saborear la hermosa escritura de mi admirado cronista, por lo que en los días de diciembre regresé a sus páginas para leerlo más reposadamente, y por ello, en esta ocasión tengo el deber, casi la obligación, de recomendarlo a todo aquél interesado no sólo en las crónicas de guerra, sino en las obras de periodismo que no pierden vigencia. Este libro, y los demás referentes a su testimonio de los combates en el Frente Occidental[4] colocan al periodista en el sitial de los mejores cronistas de la condición humana en situaciones extremas, compartiendo banca con Philip Caputo (Rumor de Guerra, y sus crónicas de la destrucción de Hue), Michael Herr y su inmejorable Despachos de Guerra, Richard Tregaskis y su dramática Guadalcanal o Ernie Pyle y sus volúmenes sobre la guerra en África e Italia y luego su testimonio del asalto a Normandía. Otros nombres se me vienen a la mente, pero no es el caso de abusar de la paciencia del amable lector[5].

El libro, prologado por Benito Pérez Galdós, registra el recorrido por el frente occidental, ya agotada la ola inicial de entusiasmo. Los soldados ya están enterrados en sus trincheras y los duelos de artillería ya martillean de forma insistente sus nervios. Lo acompañan José María Sert, del diario La Época, un periodista estadounidense de apellido Sims, un italiano, Sarti, enviado por La Tribuna, un sueco, un inglés y otros cuya nacionalidad nos va desvelando a lo largo de su relato. El arranque de su testimonio es casi cinematográfico, cuando describe el paseo desde París a Esternay, en donde empezará la pesadilla:

“El automóvil militar que nos lleva hacia el teatro de la tragedia de ayer, y que luego nos conducirá al de la tragedia de hoy, corre por la admirable carretera guiado por un artillero. Las suaves llanuras de la Isla de Francia extiéndense a uno y otro lado en ondulaciones tenues. Nada en el cuadro que tenemos ante la vista nos habla de violencias, de crueldades, de hecatombes. Todo respira por el contrario, bajo este cielo de otoño, entre estas enramadas áureas, la dulzura de vivir…”.

Pasajes como el anterior, ponen de manifiesto las cualidades narrativas del periodista, que alcanzan alturas casi perfectas, volviéndose tan vívidas que pierden la distancia del papel y se nos revelan ante los ojos como escenas de cine. En el ejercicio de relectura encontré otro pasaje de este tipo, que roza también las escenas desenfadadas y de macho de lo mejor de Hemingway:

“Otra bomba que estalla bajo nuestra ventana interrumpe el brindis. Uno de nuestros oficiales entra en el comedor trayendo un fragmento de granada que acaba de caer a sus pies. La dueña del hotel, una dama enlutada, acude, pálida, para rogarnos que nos refugiemos en una sala interior. Sims, el periodista americano, propone al contrario, que salgamos a la calle para visitar la ciudad bajo el fuego de los cañones enemigos. Uno solo protesta: el sueco. Los demás dejamos las copas a medio vaciar y emprendemos nuestra trágica peregrinación hacia la catedral. La bruma se ha disipado, y el espectáculo comienza a aparecer ante nuestra vista en toda su horrible grandeza. Un grupo de chiquillos nos sigue, mostrándonos las casas destruidas y enseñándonos los pedazos de estatuas que acaban de recoger…”.

Las dotes de narrador de Gómez Carrillo quedan al desnudo en las escenas anteriores, pues fijan en la mente del lector la grandeza de esa Francia que está sufriendo el embate salvaje de la guerra, pero aun así se niega a claudicar. La señora que regenta el hotel es el símbolo de esa población resistente, que no abandona su hogar ni su negocio, pese a haber quedado en medio de la línea de fuego. Cabe recordar que aunque se espera de los periodistas la objetividad de sus reportajes, también existe un toque de complicidad para que por medio del retrato heroico de los franceses, se presente al mundo la fuerza moral de los aliados frente a la barbarie alemana. La escena de todo el libro que mejor refleja esta visión optimista de la civilización enfrentándose casi indiferente a la guerra de los bárbaros, ocurre en los campos alsacianos: los alemanes bombardean una línea de árboles, buscando impactar en la iglesia de la aldea, mientras los alsacianos trabajan sus campos bajo el fuego de los obuses que retumban.

La total destrucción del paisaje es otra realidad de la guerra, que devasta todo a su paso gracias a las nuevas máquinas. Estas escenas se convirtieron en cotidianas para Gómez Carrillo tras sus cinco años de reportear desde las mismas líneas de combate del Frente Occidental.

La obra alcanza notas modernas cuando llegan a las trincheras. Una escena es hermosa por su naturalidad: el autor cansado del ir y venir entre poblados destruidos y las trincheras, se va quedando dormido en el auto en marcha. La irrealidad de la guerra queda reflejada en un largo párrafo en el que registra el sistemático bombardeo contra las líneas alemanas, en el que escribe con detalle las maniobras de operación de la batería de obuses que machaca puntos lejanos en el horizonte, en donde supuestamente están las trincheras enemigas.

La obra de nuestro paisano adquiere relevancia cuando se revisa el catálogo de la institución literaria estadounidense por excelencia The Library of America, y encontrarse con que no cuenta con una recopilación de periodismo para la Primera Guerra Mundial, pese a contar con dos con gruesos volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial (Reporting World War Two) y dos dedicados a la Guerra de Vietnam (Reporting Vietnam). Esto hace de los textos de Enrique Gómez Carrillo, crónicas casi únicas sobre la visión de la guerra de un americano, afrancesado, pero americano al fin, al alcance del lector actual. Me atrevería a asegurar, sin miedo a equivocarme que Gómez Carrillo fue el único o uno de los únicos americanos que reporteó el conflicto desde el frente, y lo que me lleva a respaldar esta afirmación es que para esa época sus crónicas ya se publicaban en Guatemala, en El diario de la Marina (Cuba), La Nación (Buenos Aires), periódicos en Venezuela, Chile y Perú de los que se sabe, por lo que siendo invitado por el gobierno francés para visitar el frente, no sería nada extraño que sus crónicas fueran publicadas en la red de diarios para los que colaboraba, sin necesitarse la presencia de otro periodista hispanoamericano.

Los maledicentes que nunca faltan, corrieron el rumor de que Carrillo escribía sus crónicas de la guerra desde la comodidad de su escritorio, en su apartamento de la calle de la Castellana, número 10, a pocos pasos de la sombría iglesia de la Magdalena. Maliciosamente, Luis Cardoza y Aragón usó los rumores para criticar de la forma más injusta la obra de su compatriota en su mezquino ensayo incluido en Guatemala: las líneas de su mano. Sin embargo, he encontrado dos artículos del periodista español Fabián Vidal, publicados en el diario barcelonés La Vanguardia, (uno el 17 de junio de 1937 y el segundo el 27 de junio de 1937), en los que relata una visita al frente occidental y otro a un hospital británico de gaseados en Bélgica, acompañado por Gómez Carrillo, lo que confirma la veracidad de sus impresiones y lo superficial de la crítica de Cardoza al hacerse eco de acusaciones sin fundamento.

Otro aspecto interesante del periodista guatemalteco que se revela en las páginas de su obra de la guerra, es que demuestra ser un intenso lector, o lector sangrante como se definiría años más tarde Borges, que a base de quemarse las pestañas se adentra en la psicología de sus lectores y usa ese conocimiento en su beneficio. Tomo un ejemplo de la página 62:

“…Para mí, sobre todo, la aprensión es de una tristeza infinita. Mis compañeros no evocan sino paseos veraniegos por las márgenes de la Nonette y alegres almuerzos campestres en los jardines armoniosos del Valois. Yo, en cambio, tengo algo de mi vida, algo de mi adolescencia, guardado en esta comarca de boscajes ligeros, de campanarios esbeltos y de fuentes murmuradoras. ¡Ah! ¡Senlis, con su pradera blanca, entre las espesuras de las florestas; Sinlis de mis vacaciones de antaño, el suave Senlis idílico, tibio, lleno de indulgencias y de murmullos discretos!… Lo que yo amaba hace veinte años, Dios sabe si queda ya…”.

O este otro, siempre de su paso por la destruida Senlis:

“…Existías en tu pasado fastuoso más que en tu mediocre presente; existías aletargada, soñando siempre nombres que ya nada significan; y en tu deseo de no dejarte turbar por el estrépito de los trenes que pasan por tus campiñas llevando hacia regiones activas las fiebres de París, hacías que tus campanas te cantaran sin tregua el salmo ilusorio de esplendores remotos…”.

Estos fragmentos ponen de manifiesto que nuestro cronista no es un escritor frívolo (como aseguraban sus detractores), que no escribía para tren y trasatlántico (como algún malicioso lo acusó en algún momento), sino que dominaba el arte de escribir, alternando emociones en la mente del lector para conducirlo por los terribles pasajes de la guerra sin llegar a horrorizarlo del todo, y terminara por abandonar el libro. Jugando de forma audaz con la escenas para provocar emociones, que de eso se trata al final el modernismo, pero sin llegar al recurso obvio de la impresión violenta. El juego de sutileza que es todo el libro hace que su lectura sea una verdadera delicia. Llama la atención también, la seriedad con que abordaba su trabajo de escritor, pues sus textos, tanto sus crónicas de viaje como sus crónicas de guerra, están constantemente salpicados de referencias históricas o literarias, de esas que se ganan a base de largas horas de lectura, como cuando pasa por Villemetrie echa mano a los cronistas medievales para citar una descripción de 1214.

Pero pese a que utiliza, y bien vale decir, los recursos literarios, las escenas de tristeza y devastación de la guerra parecen escritas para quedarse fijadas en nuestra mente por largo tiempo, como cuando registra su paso por un cementerio en una aldehuela:

“Callados desandamos el camino, siempre entre las tumbas. Una brisa fría, límpida, que no trae en sus alas sino aromas de heno seco; orea nuestros pulmones. Los pobres guerreros no se pudren sobre la tierra, sino que duermen en sus hoyos profundos. En las copas de los árboles, las hojas amarillentas palpitan ligeras. A lo lejos, el sol pálido del invierno tiñe de oro las nubes que pasan jugueteando ante su disco. Hay en el paisaje una paz melancólica que sugiere ideas de piedad, de bondad, de quietud…”.

Cierro esta breve reseña con un fragmento más, que encierra todo el espíritu del libro y que describe a la perfección los avatares de la vida del periodista, en lo que considero son unas de sus palabras más sinceras y desnudas. En este párrafo el eterno bon vivant se nos presenta en su faceta más vulnerable, la del testigo de los horrores del siglo XX:

“Nosotros también nos sentimos incapaces de pronunciar una sílaba. Somos siete, y todos hemos visto, en nuestras correrías por el mundo, grandes tragedias y grandes dolores; todos hemos oído gritos de rabia y gritos de agonía; todos, profesionalmente, estamos armados contra las impresiones dolorosas. No obstante, hay en nuestras almas, ante esta escena de miserable pena, una angustia que nos humedece los párpados…”.

El libro, como dicen los españoles, no tiene desperdicio, así que hágase un favor y cómprelo y léalo, me lo va a agradecer…

Gómez Carrillo, Enrique. Campos de batalla y campos de ruinas. Editorial Cultura y Asociación Enrique Gómez Carrillo. Guatemala: 2014.

——————————

[1] En 2015 las editoriales Evohé y Periscopio de España, lanzaron una bella edición de este libro, al cuidado de María José Galván, quien escribe una interesante y muy bien documentada Introducción.

[2] Un inventario razonado de las obras relativas a la Primera Guerra Mundial lo da el biógrafo de nuestro cronista, Juan Manuel González Martel en su interesante estudio preliminar del libro que reseñamos hoy, que tituló El primer encuentro con la máscara horrible de la tragedia.

[3] Las crónicas sobre Niza en tiempo de guerra y el armisticio italiano firmada en Verona se incluyeron en el hermoso libro Vistas de Europa.

[4] Un breve listado de estas obras debería incluir obligatoriamente a La mano cortada, de Blaise Cendrars, El Fuego, de Henri Barbusse, 1917 de John Dos Pasos, Adiós a las armas, de Hemingway o la gran novela de esta guerra, Sin novedad en el Frente de Erich Marie Remarque, obras que aportan una visión desde el punto de vista del soldado inmerso en el mundo de las trincheras.

[5] Alan Moorhead y su Desert Trilogy, y los más modernos Sebastian Junger (War), Bing West (One million steps) y David Finkel (The Good Soldiers y Thank you for your service) o Ana Politovskaya y su descarnada descripción de la guerra en Chechenia, la vergüenza rusa, son autores/corresponsales de guerra que conviene tener en mente para el lector interesado en el género.

Libros para las vacaciones IV

Fez la andaluza. Enrique Gómez Carrillo

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

Libro ideal para los días fríos de diciembre. Como toda obra de viajes de Gómez Carrillo, la que presentamos ahora está pensada para leerse tumbado en un sillón, con los pies en alto o bien metido entre la cama. La prosa suave y las imágenes románticas que evoca el escritor guatemalteco invitan a soñar, a perderse entre sus páginas y entre los callejones de la centenaria ciudad marroquí. El libro es, a mi gusto, el mejor y más acabado de sus obras de viajes, en el que alcanza sus tonos más maduros y una voz contundente en lo mejor que sabe hacer: transmitir sensaciones.

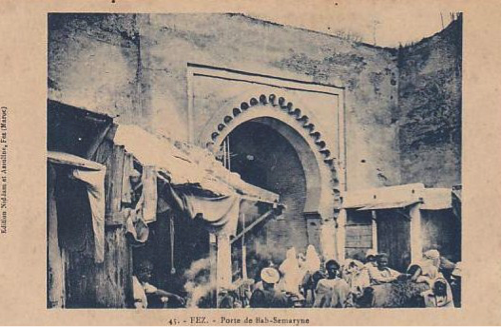

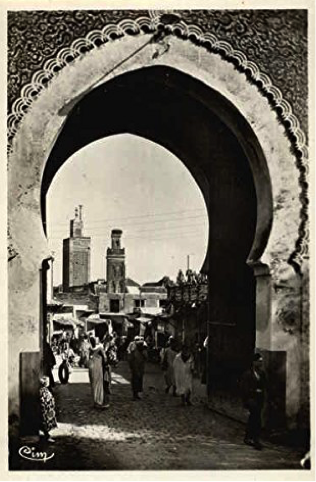

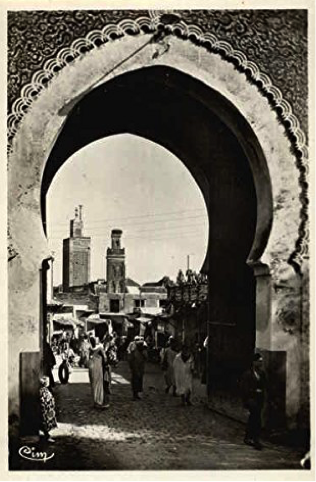

La puerta de Mellah, en Fez, sin fecha. No muy distinta a la imagen con se habrá encontrado Gómez Carrillo durante sus vagabundeos por la ciudad en su viaje a Marruecos en 1925.

-II-

El origen de este libro es singular, y no puede ser más contradictorio en sus resultados. Su autor, fue enviado como enviado especial del diario español ABC para cubrir la Guerra del Rif, en el norte de Marruecos, a sabiendas de su vasta experiencia como corresponsal de guerra durante toda la Primera Guerra Mundial. Así, Gómez Carrillo acepta la misión, pero coherente con su personalidad, desobedece. Ante la sordidez de la guerra, de la que daría exhaustiva cuenta su colega periodista Eduardo Ortega y Gasset en su monumental reportaje Annual, él decide darse un desvío y opta por lo mundano del relato de viajes, y como destino escoge el colmo del exotismo: la ciudad de Fez. El resultado de la rebeldía del escritor es un libro de sueño.

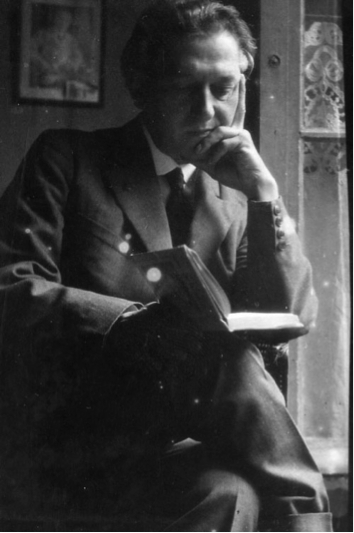

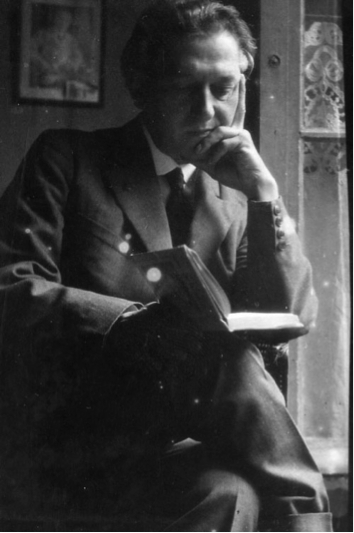

Enrique Gómez Carrillo lee en su casa de descanso en Niza, “El Mirador”, sus canas y rostro rasurado denotan que la fotografía corresponde a la madurez del autor, posiblemente de la época de su viaje a Marruecos.

Así, en sus páginas no aparece ni un solo soldado. Ni el general Francisco Franco, ni el general Sanjurjo, ni el general Silvestre, que labraron sus carreras militares y sus ascensos en las duras condiciones del desierto marroquí. Tampoco aparece Abd-el-Krim ni sus guerrilleros. La legión y Milán Astray están ausentes también. En cambio, el relato aporta lo mejor de Gómez Carrillo, y que él explicara en uno de sus tantos ensayos: “Por mi parte, yo no busco nunca en los libros de viajes el alma de los países que me interesan. Lo que busco es algo más frívolo, más pintoresco, más poético y más positivo: la sensación…».

Establece su base en el Hotel Trasatlántico, desde donde parte en sus vagabundeos. En el primer capítulo de su libro retoma el argumento del viaje ideal que esbozaría muchos años antes en su ensayo Claridades Venecianas, y que explican que lo mejor de un viaje es ir a la libre, sin itinerarios apretados, sino caminar y perderse por los sitios que se visitan. En las primeras líneas, un huésped del hotel le pregunta: “-Pero, ¿en qué emplea usted sus días, entonces?…”, y el autor le contesta como todo un modernista: “-En nada… En pasearme… En soñar… En preguntarme si es real lo que veo, o si soy juguete de una alucinación… En respirar los aromas extraños del Islam… En embriagarme con el ritmo perpetuo del Moghreb…”

Y continúa con su disertación:

“Al oírme hablar así, los turistas (…) que siguen con su escrupulosa disciplina de itinerarios consagrados sonríen llenos de misericordia. Yo los dejo sonreír; los dejo preparar sus visitas monumentales. Y acompañado de un buen moro que se llama Mohamed el Arbi, y que me sirve de mentor, continúo paseándome por las callejuelas, sin rumbo fijo, guiado por el capricho de los laberintos que rodean los zocos, o siguiendo los pasos de cualquiera de esos fasís que llevan trazas de ir hacia algún lugar extraordinario, de tal modo que marchan arrogantes, y que por lo general desaparecen cual fantasmas en los recodos del camino…”.

Acompañado de su infaltable guía Baedecker (la Lonely Planet de entonces), el ritmo de su relato es el de sus propios paseos, caprichoso, que discurre como una canción o como el agua de una de las tantas fuentes con las que se topa en los callejones. Y para mientras va fantaseando, husmeando entre las rendijas de las puertas mal clavadas, tratando de atisbar un fragmento pequeño de la vida que se lleva detrás de esas paredes. Sueña despierto con las mujeres árabes, esas creaturas a las que ve caminar unos pasos por detrás de los hombres, envueltas en telas que desdibujan toda su figura. De todas las hermosas escenas que nos regala, recuerdo una que tiene tal aire de nostalgia, que recurro a ella insistentemente, estudiando sus palabras, para descubrir el misterio de su hermosa ensoñación:

Acompañado de su infaltable guía Baedecker (la Lonely Planet de entonces), el ritmo de su relato es el de sus propios paseos, caprichoso, que discurre como una canción o como el agua de una de las tantas fuentes con las que se topa en los callejones. Y para mientras va fantaseando, husmeando entre las rendijas de las puertas mal clavadas, tratando de atisbar un fragmento pequeño de la vida que se lleva detrás de esas paredes. Sueña despierto con las mujeres árabes, esas creaturas a las que ve caminar unos pasos por detrás de los hombres, envueltas en telas que desdibujan toda su figura. De todas las hermosas escenas que nos regala, recuerdo una que tiene tal aire de nostalgia, que recurro a ella insistentemente, estudiando sus palabras, para descubrir el misterio de su hermosa ensoñación:

“Era una tarde de oro inmóvil, de esas en que ningún soplo de brisa acaricia las ramas de los árboles, y en que las tapias de los jardines producen una sensación angustiosa de cautiverio. Buscando el espacio libre, trepé por el laberinto de las escalerillas medio ocultas entre los muros, hasta llegar a la terraza, allí, recostado en unos cuantos almohadones de cuero, proponíame esperar las horas frescas del crepúsculo leyendo la ‘Historia de Maslama ben Abd el Melik’. Pero apenas había empezado a oír las voces de las monjas cristianas raptadas por los compañeros del nieto de Merwan, cuando un espectáculo inesperado me hizo de pronto olvidar el horror de tal sacrilegio. De instante en instante todas las azoteas vecinas iban poblándose de blancos fantasmas femeninos que me miraban no sé si con extrañeza o con burla. Tenía algo de alucinación, algo de magia, aquel florecimiento aéreo de albos velos impersonales iluminados por las luces uniformes de los ojos negros. Yo lo contemplaba con encanto, y así habría continuado la tarde entera, si mi fiel mentor no hubiera creído prudente subir a decirme que no era correcto permanecer en la terraza a la hora de las tertulias familiares.

–Es el momento reservado al bello sexo- me aseguró, y ningún musulmán se atreve a turbarlo en su presencia…”

En sus meditaciones también aventura sobre la historia de la ciudad, el Corán y la religiosidad del musulmán, los libreros y hasta la bohemia de la ciudad. Informa el estudioso del periodista guatemalteco, Juan Manuel González Martel, en su exhaustivo catálogo[1], que éste llegó a Marruecos en octubre de 1925, y que para noviembre ya estaba enviando a la prensa sus crónicas, extendiéndose hasta febrero de 1926, año en que se publicarían reunidas en un solo volumen, el que estamos recomendando. El libro fue traducido al francés por Charles Barthes en 1927[2], bajo el título Fés ou les nostalgies andalouses.

Como no pretendo redundar en los elogios ya dichos a esta lectura a la que recurro a cada poco y que me parece infaltable para todo aquel interesado en los relatos de viajes, lo dejo solo, con la voz de Enrique Gómez Carrillo y algunas imágenes que nos permitan completar el cuadro. ¡Feliz lectura!

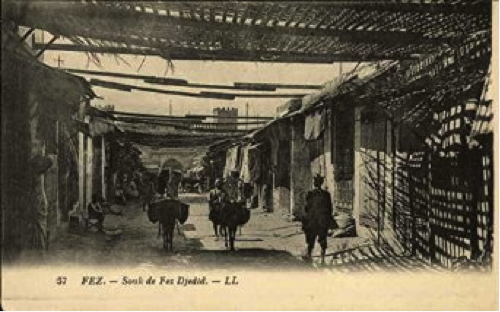

Escena cotidiana de una calle de Fez, sin fecha. “La fuente contigua, adosada a una pared de mosaicos policromos, debe de haber sido hecha para las abluciones de algún príncipe sibarita que penetraba en su palacio por la gran puerta. Todo en ella es suntuoso y sencillo, brillante y discreto, tentador y puro. ¡Con cuánto deleite iría yo hacia su claro chorro cantarín, a refrescar mis manos febriles! Pero los fieles que en ella sacian su sed infinita, no permiten que los viajeros impacientes se acerquen a su espejo…”.

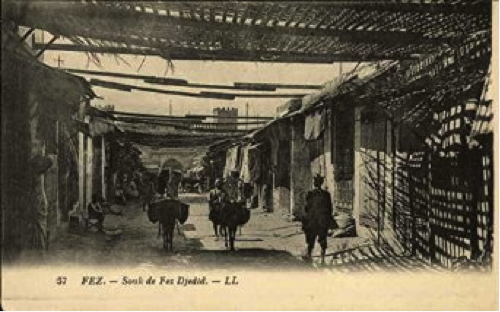

Escena cotidiana de una calle en Fez, sin fecha. “Todos los muros, en efecto, tienen algo, en su orientación, en su altura, en su corte, que les comunica un carácter originalísimo. Basta un ajimez, allá arriba, en donde nos complacemos en adivinar el harén; basta un salidizo de tejas verdes; basta un balcón tapiado; basta un árbol cuya copa se asoma por encima de las paredes; basta una enredadera; basta una puerta claveteada, para que una callejuela adquiera un sello muy especial…”.

Fez, mujeres en un portal, sin fecha. “En cuanto la fortuna le permite al moro establecerse de una manera confortable, el primer patio queda reservado a lo que en Oriente se llama el serrallo, a los hombres, a los amigos, a los que acuden para pedir limosna o para ofrecer mercancías; el segundo patio, que es el de las fuentes, el de las flores, el de los pájaros, el de los suspiros, el de las músicas, es para las mujeres…”.

Fez, calle cubierta, sin fecha. “La penumbra lo envuelve todo en tenues velos de oro, de esmeralda y de ceniza, da entonces a los detalles, delicadezas enternecedoras. Vemos, de pronto, que los enormes emparraos centenarios que cubren con sus hojas algunas calles céntricas y cuyos troncos forman extrañas columnatas salomónicas, dejan pasar la luz por un tamiz que salpica la vida con estrellas temblorosas…”.

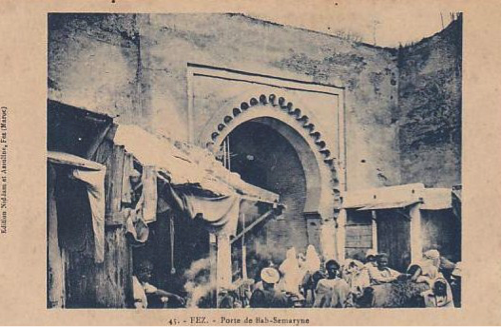

Fez, Puerta de Hab-Semaryne, sin fecha. “Al principio, lo confieso, me acongojaba un poco la idea de que al internarme en sus laberintos, iba a perderme de un modo definitivo, para no volver nunca más a encontrar el camino de mi barrio. Pero luego he notado que siempre, al cabo de muchos rodeos, de muchas marchas y contramarchas, acaba uno por encontrar, o bien la línea recta del Tala, o bien las murallas exteriores, o bien el río. Y desde entonces, aunque mi cicerone no me acompañe, me paseo sin temores de ninguna especie, buscando las gratas sensaciones de volver a ver lo que antes me sedujo…”.

Callejón de Fez, sin fecha. “En algunos rincones, en los que los muros se elevan a grandes alturas, la claridad llega al suelo con reflejos tan lívidos, que algo se estremece en nosotros a su contacto, cual si temiéramos hallarnos en una alcazaba abandonada por los hombres después de algún cataclismo inmemorial. En los extremos de ciertos corredores, un inesperado florecimiento de cirios nos hace ver, de lejos, el interior de esos antros en los que los fieles salmodian sus plegarias llorosas alrededor de las tumbas de los morabitos…”.

Una de las puertas de Fez, desde las afueras de la ciudad. Sin fecha. “Yo no sé cómo se llaman estas vías tan estrechas; pero supongo que, lo mismo que en España, llevan el nombre de alguna de sus menudas peculiaridades exteriores. La calle del Candil, la calle del Ciprés, la calle del Llamador, de cobre, la calle de la Puerta Grande, la calle de la Reja… Aunque, a decir verdad, esta última no la he visto todavía. Fuera de las puertas y de las ventanillas de mucharabié, que se observan en los paredones pardos, nada pone en comunicación el interior de los hogares con la vía pública. La vida verdadera, la vida íntima, comienza detrás de estas poternas…”.

Vista general de la ciudad de Fez, desde las afueras, sin fecha. “…Y entonces, bajo el dominio de la embriaguez de las evocaciones, sintiéndome en medio de lo que fue la existencia de los míos, vuelvo a no saber si estoy en Marruecos o Andalucía, y experimento, ante las tapias que esconden los jardines y las fuentes que mi alma codicia, una honda, inexplicable impresión de criatura condenada al destierro que, por última vez, contempla, lleno de zozobra y de angustia, la imagen viva de su pueblo…”.

El libro:

[1] González Martel, Juan Manuel. Enrique Gómez Carrillo, Obra literaria y Producción periodística en libro. Tipografía Nacional, Guatemala: 2000. Pág. 79.

[2] González Martel, Op. Cit. Pág. 87.

Un viaje exótico

Enrique Gómez Carrillo cruza el canal de Suez

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

A manera de presentación

Enrique Gómez Carrillo escribía sus crónicas desde donde se encontrase: ya fuera en el escritorio de su residencia en París o en la mesa de su café preferido, el Napolitain, en el camarote del buque en que viajara, en el dormitorio del tren en que se dirigiera a su destino, en la habitación del hotel en que se hospedaba o sobre la capota del auto en el que visitaba el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Era un escritor incansable, que respaldaba sus crónicas periodísticas con muchas lecturas y con horas de investigación previa, como denota el artículo que abajo transcribimos. Sus textos, publicados principalmente en el diario español El Liberal y el argentino La Nación, le aportaron, según Jorge Carro (actual presidente de la Asociación Enrique Gómez Carrillo), alrededor de un millón de lectores. A este público habría que sumarle los lectores que seguían sus escritos desde las páginas de diarios de La Habana, Caracas, las capitales Centroamericanas y México. En el caso de La Nación, como el corresponsal enviaba de París a Buenos Aires sus textos vía paquebote, estos tardaban en ruta alrededor de una semana, por lo que el periódico le daba gran espacio a sus crónicas, principalmente los fines de semana. En esta ocasión proponemos un viaje en el tiempo transcribiendo la crónica completa de su travesía por el Canal de Suez, tal y como hubiese aparecido en el diario que compraban o recibían nuestros bisabuelos.

El periodista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo en su estudio de París, en la época en que escribió la crónica que transcribimos más abajo (1905).

-II-

EL CANAL DE SUEZ: UNA LECCIÓN DE ENERGÍA

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. [1]

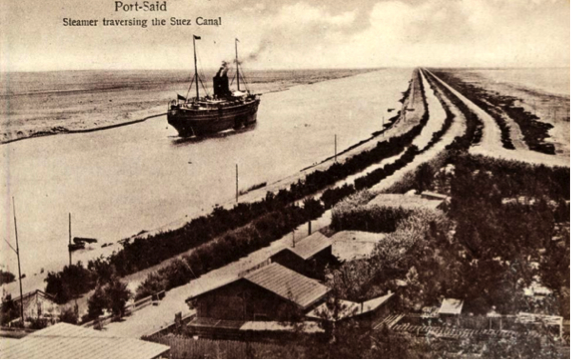

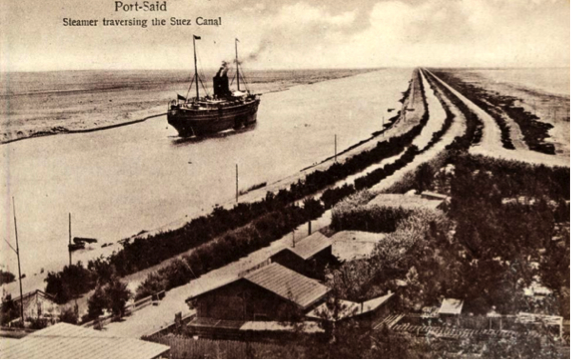

Postal ilustrada de finales del siglo XIX. Un vapor cruza el Canal de Suez, ante los ojos de un grupo de beduinos que ha acampado en una de sus orillas.

La primera impresión es deliciosa. El buque pasa ente suntuosas arboledas. A lo lejos, los minaretes se destacan, blancos, esbeltos, en la atmósfera azul. Y durante veinte minutos, el encanto dura. Pero en cuanto las riberas se estrechan y el verdadero canal principia, la vista no descubre, a uno y otro lado, sino arena, seca y áurea arena, arena incendiada por soles monstruosos. A la izquierda es la soledad asiática, Pelúsium, El Ambek, Saluf-el-Terrabeh, Ain Naba. Del otro lado, el yermo africano, Nefisheh, Serápeum, Fayid, Genefeh, Ajrud, las tierras legendarias y ardientes. De vez en cuando, en la playa, un beduino salta haciendo gestos que visiblemente piden limosna. Luego la soledad que dura horas enteras y que sólo interrumpe a lo lejos la escuálida silueta de un camello, o en el agua misma, el ruido de las dragas que sacan arena del fondo para aumentar la arena del desierto.

La vista no abarca lo colosal de la obra. ¡Es necesario acudir a recuerdos de antiguas lecturas, para comprender cuán gigantesca fue la labor!

¡Es preciso evocar aquellas legiones de felhas[2] que, durante años y años, penaron bajo este sol, para abrir el camino del Extremo Oriente! “Nada ente lo que han hecho los hombres –dice Flaubert- parece más estupendo.” Y es cierto. Pero yo creo que, más que la obra material misma, lo épico fue la obra de energía del gran francés cuya estatua acabamos de saludar a nuestro paso por la rada de Port Said. Esta no es una labor humana. Es lucha titánica. El hombre, sólo con su idea, tenía enfrente, como enemigo, al imperio británico. Las fuerzas eran desiguales. ¡No importa! La voluntad suplía la fuerza.

Rompeolas rematado con la estatua de Fernando de Lesseps, construido en la boca misma del Canal de Suez, en Port Said, del lado Mediterráneo. Del lado del mar Rojo, está la población de Suez.

¡Oh, aquella voluntad! Si yo fuera dueño de la instrucción pública en países como los vuestros, jóvenes y llenos de porvenir, haría leer en las escuelas de historia de Fernando de Lesseps, que contiene, sin sangre, más batallas y más conquistas que las vidas de los césares.

El proyecto de abrir un canal en el istmo de Suez había ya sido acariciado durante varios siglos por califas soñadores. En las leyendas antiguas del Egipto, se encuentran vestigios remotos de la idea. Así, el gran francés, como aun se le llama en estas latitudes, no tuvo en un principio más mérito que el de ver de un modo práctico lo que otros habían contemplado como un espejismo. Su verdadero genio, su mérito admirable, reside en su voluntad tenaz, en su lucha ardiente contra los enemigos del proyecto, en su increíble actividad, y, sobre todo, en su fe tan inquebrantable y tan profunda, que pudo sostenerlo aun en los largos días en que la batalla parecía perdida. ¡Y qué batalla! Era un hombre solo contra todo un imperio.[3]

El 30 de noviembre de 1854 Mohamad-Said, jedive[4] egipcio, promulgó un firmán “acordando a su buen amigo Ferdinand de Lesseps el poder exclusivo para formar y dirigir una compañía con el objeto de abrir un canal por el istmo de Suez entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo”.

En cuanto la noticia fue conocida en Europa, el gobierno inglés hizo saber al verdadero soberano del Egipto, el sultán de Turquía, su intención decidida de no permitir de ningún modo que el proyecto se realizase.

El gran francés, sorprendido por este ultimátum, se dirigió a Constantinopla y consiguió que el visir[5] Reschid-Pachá, jefe de todos los protectorados otomanos, le diese una carta para el jedive. En el acto volvió a embarcarse, lleno de júbilo, pero al llegar a Alejandría supo que el embajador británico, conocedor del acto del visir, había exigido y obtenido su destitución.

Entonces Lesseps quiso tratar de negociar directamente con su enemigo y se embarcó en un buque inglés con rumbo a Londres. “Me dirigí a todo el mundo- dice en una carta escrita mucho más tarde- me dirigí al parlamento, a las compañías navieras, a los comerciantes, y preciso es confesar que a pesar de la hostilidad nacional contra el proyecto, el instinto del negocio hacía comprender a aquella gente que se trataba de algo que debía serles muy útil. Sólo el gobierno no entró en estos detalles. El jefe del ministerio era lord Palmerston, enemigo de Napoleón y de Francia.” Desde el primer momento, este ministro hizo saber no sólo al interesado directamente en el asunto, sino también al gobierno de París, que Inglaterra consideraba como un acto hostil el proyecto de Suez.

Vista panorámica de la ciudad de Port Said, que surgió como tal a raíz de la construcción del Canal, y que fue sede de la compañía administradora del mismo.

El Times y la Revista de Edimburgo, haciéndose eco del gabinete de Saint James, aseguraron que aquel conflicto podía muy bien provocar una guerra, pues la Gran Bretaña no consentiría que una empresa francesa fuese dueña de una ruta privilegiada entre el Mediterráneo y las Indias.[6]

En el acto Lesseps concibió una idea que, a su entender, debía servir para calmar los temores británicos. Formó una sociedad internacional y envió a Egipto una comisión de ingenieros de toda Europa. Cuando esta Comisión, en una memoria detallada y entusiasta, hizo el elogio del proyecto, firmóse en Londres un acta en que se reconocía la neutralidad de la obra.

¿Creéis que con esta concesión las luchas han terminado? En realidad apenas principian. El gobierno inglés, impasible, no quiso ni aún enterarse de los nuevos arreglos. The Times, en un artículo muy largo, aseguró que, obrando así, el gabinete no hacía más que obedecer a la opinión pública que era contraria a los deseos sospechosos de Francia. “Si los directores de la nueva empresa quieren tener mucho apoyo –terminaba asegurando el gran diario- deben dirigirse al pueblo mismo”. Al pueblo se dirigieron. En Londres, en Liverpul, en Glasgow, en Edimburgo, en todas las grandes ciudades, organizáronse meetings y conferencias. El alma de la empresa fue el alma de aquella campaña. Durante varios meses corrió de población en población explicando su proyecto. “Los que mejor aprovecharán el canal –decía- seréis vosotros, puesto que economizaréis más de 5,000 millas en vuestros viajes a la India.” Su éxito fue grande. Las cámaras de comercio aplaudían y ofrecían su apoyo. El pueblo, entusiasmado, firmaba actas a favor de Suez. Ante tal movimiento, lord Palmerston no tuvo más remedio que acudir al parlamento para contrarrestar la agitación popular. Su discurso fue muy breve. Helo aquí:

“El gobierno de su majestad no puede de ninguna manera emplear su influencia para inducir al sultán a permitir que se abra el canal, puesto que desde hace quince años todos sus esfuerzos han ido en sentido contrario.