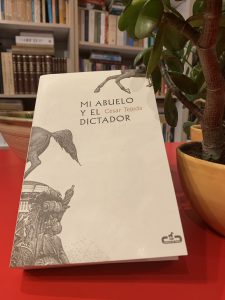

Mi abuelo y el dictador, de César Tejeda

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

Creo que mi tardía y claramente trasnochada concepción hobbesiana de la humanidad (“el hombre es el lobo del hombre”) me viene de haber leído ese tomazo a la corta edad de los 13 años. Claro que muchos, muchos años más tarde me topé con el magnífico libro de Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, que, ¡oh sorpresa!, me vino a dar la razón; matizada, claro está, pero me la dio. En fin, el libro de Arévalo Martínez me dejó tan alucinado como fascinado. Aún hoy, el período histórico nacional que me parece más interesante como inexplorado es esa larga dictadura de los 22 años. Los relatos de la mezquindad humana y de la absoluta ausencia de valores y escrúpulos de todo un pueblo, esa degradación moral a la que llevó esa dictadura me llegó a parecer incluso, cosa de ficción. Esto, hasta que fallecida mi abuela materna, con mis hermanos Martín y Santiago encontramos refundidos en un armario del costurero, el más remoto cuarto de la casa antañona del Centro Histórico, un magnífico Álbum de Minerva de 1902 y un álbum hechizo en un catálogo de modelos tipográficos, de mi tío abuelo, con muchas fotos de la época.

Lo primero que pensé es que esos dos libros llevaban metidos en ese lugar desde que en 1942 mis abuelos se mudaron a esa casa, escondidos no sé si por miedo (por la dictadura de turno) o bien por vergüenza, pues el relato fotográfico es el de un maestro rural en Salamá en el que consciente o inconscientemente va dejando muestras de su solidaridad con el régimen cabrerista, como un carné que lo acredita como miembro de la Comisión de Festejos de las Fiestas Minervalias de 1910, en la que consta que puso incluso dinero para la marimba que amenizó el evento. Ambos me devolvieron la realidad del período histórico, con sus luces y sus sombras.

Esas fotos desteñidas por el tiempo han venido a materializar en cierta forma otras nociones de la dictadura, como el magnífico trabajo de Catherine Rendón, Minerva y La Palma: el enigma de don Manuel, los relatos de muchos testigos como Felipe Cruz, las oscuras memorias de Adrián Vidaurre, asesor del dictador, los legajos del juicio llevado en contra del dictador cuando ya derrocado languidecía en su arresto domiciliario, o bien los relatos de primera mano de esa época oscura que nos dejaron Federico Hernández de León y Miguel Ángel Asturias en muchas de sus entrevistas. Por último, el coletazo de realidad y horror de esa época me vino de Ecuador, gracias a mi querido amigo Daniel Bowen, quien hará cosa de 6 años se encontraba investigando la vida de su abuelo, el general Plutarco Bowen, lider de la revolución liberal ecuatoriana y que murió fusilado en la plaza central de San Marcos, en el occidente de Guatemala. Resultó providencia que yo me topara con ese nombre en reiteradas ocasiones sin mayores datos, pero logré esbozar la figura de este hombre joven, del que consta una única fotografía, vestido con uniforme militar y brazo en cabestrillo, que se desvanece de la historia, como agua en el agua, en la hermosa frase de Borges.

Pues bien, para ilustrar el terror de esta época, Bowen me contactó y empezamos a compartir ciertos detalles y bibliografía al respecto hasta armar la gran fotografía, que publicó años más tarde en Guayaquil. Tiempo después, tuve la suerte de reunirme con él durante un viaje a Quito, en donde tuve una de las más interesantes conversaciones que haya tenido nunca, sobre historia y literatura en la terraza de un restaurante en el centro histórico de Quito, restaurante que nos vio almorzar y cenar, y del que fuimos desalojados cuando ya amenazábamos con ordenar el desayuno. Esta conversación me recordó inevitablemente las heroicas jornadas en las que con mis amigos de la universidad nos instalábamos en el patio de “La Jacaranda”, una especie de cantina estudiantil en las afueras de la universidad, en las que no pocas veces nos sacaba del sopor de la conversación de literatura, historia, música y cine doña Blanqui, la dueña, para ofrecernos panqueques con miel de desayuno luego de pasar la noche en blanco en el lugar.

Pero cerrando esta invocación: la historia de Bowen es terrible porque el general, que había participado en la revolución de 1897 en contra del general Reina Barrios, que llegó a tomar la ciudad de Quetzaltenango, se había retirado a una vida de descanso en Tapachula, con un colega de apellido Treviño, compañero de armas desde Ecuador y con quien compartió batallas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Bowen fue secuestrado en Tapachula, drogado fue transportado de forma clandestina en el fondo de una lancha a Ocós, registrado su arresto en Retalhuleu y despachado sin más a la plaza de San Marcos acusado de sedición. Fue fusilado un lejano 26 de junio de 1899 en la esquina occidental de la plaza mayor de San Marcos. El hombre autor de la operación, un tipo de origen francés y apellido Lambert, recibió en pago de su audaz y cobarde acción, el monopolio de las bebidas alcohólicas en el Hipódromo del Norte.

-II-

Como una nueva confirmación del absurdo de esta dictadura, me vino a caer en las manos el libro de César Tejeda, escritor mexicano, que en su novela Mi abuelo y el dictador, parte de una anécdota significativa para ir hilvanando no sólo las raíces del suceso anecdótico, sino la de la propia construcción de la novela, en esta nueva corriente de las novelas de no ficción que, sin querer, vino a inventar ese genial autor argentino Rodolfo Walsh.

La anécdota llevada a lo esencial, cuenta que en 1908 Antonio Tejeda fue acusado de participar en una conspiración en contra de la vida del dictador, y obligado a caminar desde Antigua Guatemala a la Ciudad de Guatemala, custodiado por un pelotón a caballo, luego del atentado de los cadetes. “Durante todo el trayecto, fueron seguidos por una mujer con un bebé en brazos: era Victoria Fonseca, la esposa de Antonio, y en los pañales del bebé llevaba escondido un revólver”, nos informa la contraportada del libro. Cabe decir que la anécdota inmediatamente me recordó la suerte de Rosendo Santa Cruz, valiente opositor del régimen cabrerista que bajo el mismo artilugio (Estrada Cabrera era autor de siniestras ideas, pero de muy poca imaginación), fue obligado a encaminarse a la capital desde Cobán, con lazo al cuello, pero en este caso, asesinado vilmente en un corral de cerdos a la salida de la población de Tactic. Era el prototipo de las ejecuciones extrajudiciales que Ubico llevaría a la perfección, bajo el nombre socarrón de ley-fuga.

El autor parte entonces de la anécdota para realizar un tipo de arqueología familiar. Viaja a Guatemala desde México, de donde es nacional, y nos lleva por su investigación visitando lugares, amigos y familiares para ir aclarando o buscando echar luz a la historia de los abuelos. El libro tiene la bondad de estar bien escrito, Tejeda es un buen narrador que no pierde el puslo de la historia, aunque la anécdota a base de ser repetida varias veces en todo el libro va perdiendo su fuerza y su significado, como cuando repetimos de forma seguida y por muchas veces una palabra; pongamos “casa”, y repítala 20 veces. Verá que el significado desaparece y la palabra se nos antoja a un mero intento gutural que trata de transmitir algo que ya se nos escapa. Otra bondad del libro es que logra reconstruir ese escenario absurdo de odios, rivalidades y envidias que fue la Guatemala de 1898 a 1920, teníamos a Asturias, claro, pero este relato viene a refrescar las trilladas ideas del tan trillado tema del dictador latinoamericano.

“…Juan Viteri padre conspiraba en contra de la vida del dictador –sin éxito, desde luego–, Estrada Cabrera esculpía en su imaginación, con el cincel entre los dedos, a un perro fiel que dormía a los pies de la puerta de su recámara para cuidarlo, y que en eso se convertía, precisamente, Juan Viteri hijo, quien fue uno de los esbirros de confianza del tirano, tiempo después de que su padre fuera mandado a fusilar”.

“Afirman que Estrada Cabrera, enemigo incluso, de sí mismo, discutió con uno de sus hijos porque el joven tenía una deuda de cuatro mil dólares en una joyería, y Estrada Cabrera, inconscientemente de que tenía el cincel de jade en la mano, deseó nunca haber tenido a ese hijo despilfarrador mientras lo insultaba, y que el hijo de nombre Francisco, caminó a su habitación, tomó el revólver y se disparó en la cabeza”.

La dictadura de Estrada Cabrera siempre ha estado fundida en hechos de violencia y sobrenaturales. Abundaban en La Palma, la residencia presidencial ubicada antaño en la barranquilla, altares mayas, por los que desfilaban sacerdotes y brujos que hacían permanecer al dictador en la silla presidencial, y que manejaban las fuerzas oscuras a su antojo, como el incidente del cincel de jade, obra de unos sacerdotes de Totonicapán, que Tejada recoge. Teosofismo, ocultismo y pactos con el diablo fueron las explicaciones que el ciudadano guatemalteco encontró para justificar la larga noche de la dictadura, omitiendo el rasero de Occam, que resulta ser la propia naturaleza del hombre. La dictadura se construyó, y subsistió porque había personas alrededor del dictador que lo adularon y construyeron los mecanismos del horror, como el mismo Adrián Vidaurre, José Santos Chocano, Enrique Gómez Carrillo o Cara de Ángel, que repite una figura histórica.

El libro nos brinda una oportunidad para acercanos a la dictadura desde el punto de vista de un extranjero, con familia radicada aún en Guatemala. Es una visión foránea que abunda en una perspectiva muy interesante sobre este periodo, que para el guatemalteco en general se le hace borroso o intrascendente cuando en la educación media se le hace leer sin mayor preparación ni contexto, El señor presidente con el objeto de llenar un requisito del pensum estudiantil. A fuerza de literatura nos arruinan la historia, y el guatemalteco sale de los establecimientos educativos sin volver a tocar un libro o a interesarse por algún evento del pasado patrio. Sin embargo, comete un error de bulto, imperdonable para la familia y amigos guatemaltecos que según el relato ayudaron al pobre Carlos en su investigación, pues nos dice el autor:

“Llego al departamento de Sacatepéquez y leo un letrero que dice ‘Adopte un kilómetro’. Si tuviera una cuenta bancaria con quetzales, lo haría. Porque no hay otro camino que pueda resultar más importante. Lo mantendría libre de baches y con las líneas de la carretera cuidadosamente pintadas. Adoptaría un kilómetro al azar, tal vez ése en el que mi abuelo comenzó a patear una inmensa piña de pino para distraerse. Para dejar de contar los pasos que recorren 45 kilómetros en las peores condiciones…”.

Al leer este párrafo no pude ocultar mi molestia, que dejé escrita al margen de la página 83 en que Tejeda aborda el tema del camino recorrido por su abuelo. ¿Cómo es que nadie pudo explicarle al pobre César Tejeda que no estaba recorriendo la ruta que le tocó a su abuelo caminar en ese lejano 1908? ¿Cómo nadie se tomó la molestia de explicarle que la actual prolongación de la ruta Interamericana que usamos los guatemaltecos para salir de la Ciudad de Guatemala para ir a la Antigua, Chimaltenango o Panajachel no fue construida sino hasta mediados de la década de 1960? Digo, según su relato habla con gente educada, profesionales exitosos, incluso periodistas culturales en Guatemala, ¿cómo es que nadie lo sacó del error? ¿Será tan corta la memoria histórica del guatemalteco que eventos o lugares de más de 3 o 4 décadas se pierden en la niebla del tiempo?, ¿o les habrá parecido tan poca cosa la anécdota de este escritor que vino hasta aquí para explorarla, como para explicarle que esa carretera no existía en 1908?

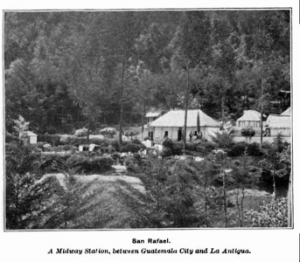

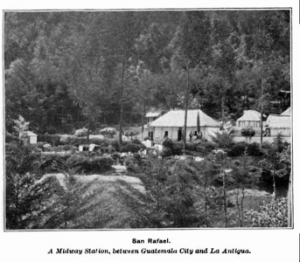

En fin, la cuestión es que César soluciona su historia en el camino equivocado, pues hasta que se inauguró la extensión de la carretera Interamericana, el camino hacia la Antigua Guatemala era saliendo por Mixco, bordeando el cerro Alux por el lado opuesto al que lo hace actualmente la carretera, se pasaba por un hermoso paraje llamado San Rafael Las Hortencias y se salía por San Lucas Sacatepéquez, aproximadamente a la altura del crucero en donde se encuentra el monumento al caminero. En San Rafael se levantaba un hermoso hotel, que luego fue transformado en casa de retiros y que hasta allá por los años 90 en que lo conocí, mantenía y respetaba la arquitectura original y su entorno. Era un paraje hermoso a la sombra del imponente cerro y rodeado de abundante naturaleza, teniendo un impacto tranquilizador cuando se salía del caos de las callejuelas abarrotadas de gente y vehículos de Mixco. El camino que pasaba frente al hotel y que unos trescientos metros se perdía en una especie de desfiladero profusamente arbolado, habrá sido el camino que realmente recorrió el señor Antonio Tejeda cuando fue conducido “a pie por cordillera”, como se decía en ese entonces desde Antigua a la Ciudad de Guatemala.

Para hacerse una mejor idea de la belleza del paraje, he hallado en mis archivos digitales dos hermosas fotografías del lugar, la primera muy probablemente de unos veinte años después del incidente que narra César y una segunda muy probablemente de la misma época de la anécdota que fundamenta la novela de Tejeda.

Una segunda queja que tendría en contra de los familiares, amigos y colegas intelectuales de César afincados en Guatemala, es la poca contextualización que del país le hicieron al escritor a su llegada y en los dos o tres viajes más que logró hacer al país. Es otro párrafo que me parece desafortunado, porque trata de ser lapidario, pero creo que peca de inexacto:

“Es un acto de justicia poética que Rubén Darío sea recordado por todo lo que escribió con excepción de sus penúltimos versos, y que Estrada Cabrera no sea recordado por casi nadie, ni siquiera en Guatemala”.

Sólo basta hojear los pocos periódicos que circulan en el país para botar por tierra esta idea de César Tejeda. En las páginas de Prensa Libre, desde hace varios meses ya, circulan las columnas del historiador José Molina Calderón sobre temas económicos y políticos precisamente del período de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, incluyendo una larga serie del manejo que de la epidemia de influenza tuvo el dictador y los servicios de salud de la época, o bien en la Revista D del mismo periódico, hace apenas unos meses publicaron una serie de artículos en conmemoración de los 100 años del derrocamiento del dictador. También en el Diario de Centro América hará cosa de unas cuantas semanas, se publicó un invaluable artículo sobre el cine en la época de la dictadura de Estrada Cabrera y en las columnas de la siempre interesante María Elena Schlesinger, que publica en elPeriódico, se trae al dictador constantemente a la memoria de los lectores.

Pero así como tiene desaciertos, tiene otros filones de información invaluables, como un párrafo de oro que por sólo esas líneas vale la pena leer toda la novela, en donde rescata el nombre de uno de los dos cobardes asesinos de Brocha, el expresidente de Guatemala, general Manuel Lisandro Barillas:

“El joven se llamaba Florencio Morales y acuchilló en dos ocasiones a Barillas. Su cómplice fue un soldado de la guardia de honor del ejército guatemalteco. Una vez detenidos aceptaron que habían recibido como anticipo por el trabajo 650 dólares de las manos de un general del ejército cabrerista”.

También aportan mucho para el lector en general los dos capítulos que dedica a las relaciones entre el dictador y los dos escritores modernistas por excelencia, Rubén Darío y Enrique Gómez Carrillo, llenos de datos interesantes y de los que apenas haya que señalar una omisión: cita como biógrafo de Gómez Carrillo a un tal José Luis García Martín, pero se olvida de incluirlo en la bibliografía al final de su libro. Con unos pocos errores más de puro bulto, como ubicar la Antigua Guatemala al oriente de la ciudad capital o poner a Arturo Morelet unos 60 años posteriores a su verdadero viaje a Guatemala, la novela está bien documentada y resulta un verdadero placer leerla. Sus impresiones del país y de la sociedad guatemalteca resultan por demás interesantes. César Tejeda logra una novela bien acabada, de la que cuesta desprenderse y a la que invitamos se lea con ganas de disfrutarse un buen relato sobre la construcción de una novela.

Hombres de papel de Oswaldo Salazar

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

Entré en el mundo asturiano desde la puerta de Leyendas de Guatemala, esos maravillosos sueños-historias como las calificara el citado hasta el cansancio Paul Válery. Todavía recuerdo el asombro al leer el texto Guatemala, que abre el volumen, la contundencia de las imágenes que evoca, el camino polvoriento por el que nos introduce en esa ciudad atrasada y melancólica como lo era la capital del país a principios del siglo XX. “Las primeras voces me vienen a despertar; estoy llegando. ¡Guatemala de la Asunción, tercera ciudad de los Conquistadores! Ya son verdad las casitas blancas sorprendidas desde la montaña como juguetes de nacimiento. Me llena de orgullo el gesto humano de sus muros (…) me entristecen los balcones cerrados y me aniñan los zaguanes abuelos. Ya son verdad las carretas de los rapaces que se persiguen por las calles…”. La maravilla del texto que apenas cito, es la suave cadencia de sus palabras que inicia con la primera frase: “La carreta llega al pueblo rodando…” y que termina en “… ¡Mi pueblo! ¡Mi pueblo!”, es realidad ese viaje en carreta por esos caminos antañones que terminaban en las desportilladas puertas de la ciudad, ya fuera por el barranco del Guarda, del Incienso, o bien por el descampado del Guarda Viejo… es quizá la reconstrucción en la memoria asturiana de ese regreso a la ciudad cuando la familia abandonó el exilio interno de Salamá o los viajes que narraban por las noches en su casa del barrio La Parroquia los arrieros que se hospedaban en el tercer patio, y en el que se escabullía para escuchar sus historias.

Ese ritmo suave de la ensoñación del recuerdo, o del cansancio del viajero que ve acercarse bajo el sol y dentro del polvo la ciudad, fue para mis ojos de niño lector, una absoluta revelación. Las leyendas, unas más, otras menos me impresionaron… como la leyenda del volcán que me pareció el relato de un sueño, o la de la Tatuana, extrañas imágenes de una duermevela.

Llegué luego al mundo asturiano desde las páginas de El señor presidente, recuerdo que en una poco amigable edición de la editorial EDUCA –que para la sorpresa de cualquiera hoy en día, adquirí en un supermercado–. A pesar de estar impresa en letra pequeña, en papel periódico, el libro me causó la sensación de haber leído una historia color sepia, confusa, como si el telón de fondo fuera un inmenso mundo sumergido en agua sucia. El primer capítulo, el de los pordioseros, el Pelele que en un arranque de histeria asesina al hombre de la mulita, un temido militar de la dictadura, es de esos textos que no he podido olvidar desde aquella tarde de sábado a los 13 años que la leí por primera vez. He releído la obra otro buen par de veces, y la impresión sigue nítida. La suciedad, la atmósfera agobiante de la miseria, la ciudad provinciana cerrada a todos, de espaldas al mundo.

La tercera gran impresión que tuve del mundo asturiano fue su poesía, sobre todo ese hermoso canto a Tecún Umán, con una línea que vale por todo el poema, que de por sí vale mucho: “¿A quién llamar sin agua en las pupilas?”, que en mi memoria al día de hoy aún resuena en la voz de mi papá, que en su primera época solía compartir textos, frases, párrafos, páginas que le gustaban con quien quisiera escucharlos. Lo recuerdo leyendo el poema en una edición en cartilla de Educación Cívica, recitando el poema con amplios gestos, como se enseñaba antes a declamar. Mi papá fue un gran admirador de Miguel Ángel Asturias y siempre lo tuvo dentro de sus favoritos, incluso la impenetrable y para mí (perdonen la confesión) aburridísima Hombres de maíz, llena de afectaciones y retruécanos para forzar una historia, siguiendo el consejo de Isle D’Adam, de si no ser interesantes, por lo menos ser oscuros.

La reivindicación de mis lecturas asturianas vino con Viernes de Dolores, magnífica novela en la que ya había alcanzado su madurez narrativa. Gracias a su portentosa memoria, los hechos que lo forzaron a salir al exilio a Londres primero y luego a París en los primeros años de la década de los veinte, se transformaron en un libro que pendula de la desesperación a la risa burlona. El drama del estudiante asesinado en un tumulto dentro del tranvía amarillo contrasta con el gozo despreocupado de los estudiantes que escriben en desorden los versos de La Chalana. Están presentes las cantinas y el ominoso murallón del Cementerio General, la ciudad se antoja menos desesperanzada que la ciudad de paredes ciegas que protagoniza la historia de El señor presidente, pero sigue siendo una ciudad de alegrías de muros para adentro. Afuera el sol, la pobreza, el polvo y el nuevo dictador, Rapadura, que con cólera, batonazos y disparos, pretende acabar con las burlas y las sonoras carcajadas prorrumpid, ja, ¡ja!

-II-

Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.

Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.

Hábilmente narrada, en capítulos cargados de muchos datos y mucha emoción, la novela nos lleva de tal forma absortos que sus 354 páginas se agotaron ante mis ojos en apenas 3 días. Es de esos libros, valga el cliché, en el que uno siempre se perdona seguir leyendo un par de páginas más a pesar de que la madrugada ya despunta por la ventana. Con apenas uno o dos errores de bulto que devienen intrascendentes, está construida sobre una investigación acuciosa. La vida en ese París despreocupado, las pláticas de los artistas entregados a la bohemia en los cafés de moda, denotan que Salazar se ha dejado horas en bibliotecas, archivos y hemerotecas.

Del mismo modo, sus atrevidos capítulos en los que la realidad trastoca en sueño no suenan impostadas, como tampoco las frases del mismo Miguel Ángel Asturias que su novelista va insertando aquí y allá, aportando al texto una sonoridad propia de la obra asturiana, pero que también denotan a un gran lector de la obra de nuestro famoso escritor.

Me parece lo más interesante de su obra el empeño en retratarnos al escritor en busca de una voz, que espera y desespera en trabajitos de juzgados y salas de redacción, siempre soñando, imaginando que está destinado a dejar una gran obra, a no morir, para seguir viviendo en la mente de sus lectores. Esa obsesión, tratada de acallar bajo el alcohol nos llevan a ese Miguel Ángel del que todo guatemalteco ha escuchado anécdotas, la mayoría malintencionadas, en el que entre borracheras siderales pasa los días, rebotando de cantina en cantina, bebiendo hasta la ingominia, como dijo alguien de otro de sus pares, Juan Rulfo; “…en Guatemala sólo se puede vivir borracho, no metiéndose en nada y haciéndose el baboso…”, pues ¿qué es El señor presidente sino un larguísimo delirium tremens, en el que el lector se retuerce en el fondo de un basurero, completamente incapaz de ayudar a Camila en su triste destino?

En paralelo se desdobla la historia de ese guerrillero apropiado de un personaje salido de la mente de su padre –que según Salazar fue idea de Haydeé Santamaría, en La Habana–, siempre peleando por un lugar en el cual protagonizar la historia, negada por la sombra de su padre. Gaspar Ilom, perdido en las discusiones bizantinas de la teoría revolucionaria que lo llevó a romper con las FAR históricas e irse a fundar su propio y minúsculo ejército revolucionario: la ORPA; fundida luego en la sombra de la URNG por obra y gracia de Fidel Castro. Rodrigo Asturias terminaría su vida de esfuerzos y ensueños de poder en la piscina de su casa, según cuentan algunos, devuelto a la sombra luego del oprobioso incidente del secuestro y muerte y de doña Olga Novella, escándalo del que inexplicablemente pudo evitar la prisión, pero desliz criminal que le hizo imposible participar como candidato en las elecciones presidenciales de 1999.

Del otro lado del Atlántico, acompañamos al Gran Moyas en sus vagabundeos por París; Ciudad de Guatemala, escondiendo el libro detrás de un ladrillo y por ciudad de México, con su manuscrito tocado y retocado por espacio de quince años, hasta que encuentra quien se lo publique. “Imagínate, quince años de chinearla de aquí para allá, revisando, repitiendo, queriendo publicarla y también quemarla.” Porque Hombres de papel es una especie de novela sobre la novela, el proceso de construcción de ese grito larguísimo en el que vierte todas sus entrañas el hombre que fue niño, adolescente y joven durante una dictadura que parecía no terminar nunca, no terminar nunca sus maldades, no tener límite su mano oscura, como lo podría atestiguar el general Manuel Lisandro Barillas, apuñalado por dos sicarios en la ciudad de México, bajo la sombra de la espalda de la catedral, o el general ecuatoriano Plutarco Bowen, secuestrado en Tapachula por otro esbirro cabrerista y fusilado a toda velocidad en el parque central de San Marcos.

De esa opresión salta a la completa libertad de París. Que para mayor inri bullía en esa época de todas las vanguardias, imperaba el exceso propio de esa generación que sobrevivió a los horrores del lodazal pestífero de Verdún, Noyón, Yprés, Gallípoli… la ciudad en donde Josephine Baker se paseaba desnuda en compañía de su pantera negra, y en donde el jazz retumbaba en los bajos de los cafés de las calles secundarias. “Tú no tienes la experiencia, y por eso no te puedes imaginar la diferencia que hay entre una noche bulliciosa de Montparnasse hablando de libros hasta el amanecer, y escuchar desde la cama el silbato de un policía que cruza la noche y la calle vacías. Sí, ya nunca fui el mismo”, por fortuna agregaría yo, porque sería esta experiencia europea y el contacto con las vanguardias artísticas y las leyendas americanas descubiertas, vea usted, de manos de estudiosos franceses.

Luego, gracias a las imprudencias de los especuladores de caras anónimas y la caída de la bolsa de valores, Asturias debió regresar a Guatemala en 1932, luego de una década afuera, una larga década de inestabilidad política, cuartelazos y borracheras castrenses que terminaron de pronto, con la sobriedad autoritaria del nuevo caudillo, Jorge Ubico. Allí, en esta ciudad del hastío, volvió a atestiguar:

“… cómo en las cercanías de la metrópoli empobrecen los pequeños campesinos, cómo pierden su sostén y en los barrios sórdidos de miseria se extinguen sus vidas como las brasas de carbón. Y así, finalmente, deben migrar desde la meseta del altiplano hasta las plantaciones de la costa tropical, donde pronto enferman, mueren o vegetan, tísicos, sifilíticos o alcohólicos. Acertaste, he vuelto a mis fuentes francesas: leo mucho Hugo y más Zola. Y te puedo asegurar una cosa: con esto voy a dejar en la literatura guatemalteca…”.

Queda claro porqué Asturias escribió lo que escribió, su trilogía bananera y sus sueños-historias que desgranan una Guatemala dura, hermosa, que nos duele, como diría en sus versos Manuel José Arce. En fin, si no me detengo les termino transcribiendo esta magnífica historia, que vale la pena leerse de un tirón, imaginándose este dolorso parto literario que desembocaría en esa noche de gloria de 1967, en la fría capital sueca, en un capítulo alucinante, de los mejores y más convincentes del libro. Ceremonia que estuvo a punto de no suceder, porque el presidente del comité que decide el ganador anual del Premio Nobel de Literatura, Anders Osterling, no estaba de acuerdo con elegir a Miguel Ángel Asturias, pues sus preferencias se inclinaban hacia Graham Greene, que nunca lo ganó. Osterling opinaba que Asturias era “…demasiado limitado para elegir sus personajes literarios…”, veto que fue superado por los votos favorables al guatemalteco de los académicos Eyvind Johnson, Henry Olsson y Erik Lindergren, justificando su elección: “… por sus vívidos logros literarios, fuertemente arraigados en los rasgos y tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina…”; y que llegaron incluso a proponer que el premio se les diera compartido a Miguel Ángel Asturias y a Jorge Luis Borges, acto que sí hubiera resultado revolucionario, y que no hubiera permitido la vergüenza de castigar al gran Borges por la imprudencia de sentarse a almorzar con el general Rafael Videla gesto que, para mayor deshonra, fue malinterpretado por la Academia Sueca.[1]

En fin, no se diga más, gócese usted también esta maravilla de Hombres de papel.

[1] Brenda Martínez. Asturias casi no gana el Nobel. Prensa Libre, 21 de enero de 2018. Páginas 16-18.

Al que no es perro, sino patriota…

Primera Parte

Rodrigo Fernández Ordóñez

Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, respetado maestro.

Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, “la inefable ley de la política centroamericana”, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro. Fueron publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. En la presente reseña, hemos respetado, al igual que en la revista en donde se publicó la totalidad del texto originalmente, la ortografía original.

Doctor Pedro Molina Flores, opositor del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, fue desterrado a la Isla de Flores, Petén en 1888. Desde allí escribió varias cartas, en donde relata a su madre su experiencia. Luego seguiría su exilio en Belice. (Fotografía publicada en la Revista citada).

-I-

Isla de Flores

Corre el año de 1888 y el “Señor Presidente”, dueño y señor de los destinos de los guatemaltecos mientras dure su período, ha dispuesto el “destierro” de tres importantes opositores políticos a la remota isla. El doctor Pedro Molina Flores según se apunta en la citada revista, relató su dolorosa experiencia a su madre en cartas enviadas desde su peculiar destino, la Isla de Flores, que flota plácidamente sobre las aguas del Lago Petén Itzá, en lo que vendría a ser la tropical Siberia del régimen liberal de Guatemala. Lugar remoto, con poquísimas y dificultosas comunicaciones, Petén se antojaba el mejor destino para deshacerse de enojosos contrincantes políticos. Así, al presidente de turno, general Manuel Lisandro Barillas Bercián, de quien nos ocuparemos al detalle en una próxima cápsula, optó por enviar a este destino a tres de sus opositores principales: el doctor Pedro Molina Flores[1], el capitán don Luis Valladares y Jonama y el señor Carlos Pomaroli y Vidaurre. Los deportados llegaron a su destino tras un duro viaje que duró 22 días.

Según relata Flores en sus recuerdos, las condiciones de su “extrañamiento”, son duras, pues ya en la isla: “…como a la una que el Jefe Político nos llamó a uno a uno a la Comandancia para advertirnos que quedábamos con la isla por cárcel i con la prohibición de atravesar el lago, no sin comunicar a todos los dueños de canoas i por circular a todas las autoridades de los pueblos i aldeas del departamento, las severas penas en que incurrirían las autoridades que nos prestasen el menor auxilio…”

Sus recuerdos inician con la descripción de la isla, en la que abunda en detalles propios de quien no tiene mucho que hacer. Asegura Flores: “…Tiene [la isla] 169,576 varas cuadradas, aproximadamente, 16 manzanas, i mide de norte a sur 436 varas i de oriente a poniente 364 según la reciente mensura practicada por nosotros mismos, ayudados de uno de los Rejidores, Don Francisco Zetina, el día de ayer, viernes 9 de noviembre de 1888. Se le calculan 1,300 habitantes i cuenta con 286 casas de guano o sea de palma, i 22 con techos de zinc…”

Como los recuerdos han sido escritos en cartas, el autor intenta reconstruir a sus familiares las condiciones en las que está viviendo tan duros momentos. Por eso, a veces se explaya en detalles que podrían parecer triviales, pero que para beneficio del lector a 127 años de distancia, describen esta pequeña población con una sensación de inmediatez, que nos permite imaginar sin mucho esfuerzo su vida cotidiana. Por ejemplo, al hablar de sus calles, que describe empedradas con “piedra de cal”, apunta “…i que muchos callejones, avenidas i calles tienen una pendiente tan precipitada como nuestra cuesta de la Barranquilla i como la situada al lado sur del cerro del Cármen ¡qué de percances no sucederá a cada rato!…”, cuestas que se tornan peligrosas ante la costumbre de calzado de los peteneros de aquél entonces, que acostumbraban a usar “macasinas blancas” los hombres, (calzado al que se aficionó su compañero en el exilio, el Capitán Valladares), y las mujeres “…sus feas chancletas con pie desnudo, pues solo los días de baile se ponen medias durante el tiempo que este dura…”

Edificio de la Comandancia Política (comienzos del siglo XX), construido por el Jefe Político Don Isidro Polanco. Flores lo describe así: “Al oriente de la Plaza de Armas con vista hacia el Poniente, queda el edificio nacional que se compone de cuatro piezas separadas por tabiques, con un fondo como de siete varas. Las puertas son tres con vista a la plaza i otra que da a la parte posterior frente al costado de la escuela de varones. La de en medio que se comunica con esta, la separa por un callejón como de tres varas de ancho las diferentes oficinas. Esta puerta tiene arriba la siguiente leyenda en forma de semicírculo el primer renglón i en grandes caracteres de imprenta: “Edificio Nacional”, “BARRIOS”, “Flores, Julio 19 de 1880”. (Fotografía publicada en la citada revista).

Los todavía hermosos callejones que desembocan en las aguas del lago, los describe en estos términos:

“Los callejones que dan a la playa situados entre casa i casa de las de la orilla son 22, i de estos, 12 no tienen nombre i los otros son, ‘El Peligro’, ‘El Silencio’, ‘Las Palmas’, ‘El Recreo’, ‘La Aurora’, ‘El Recuerdo’, ‘Las Flores’, ‘El Estrecho’, ‘El Encuentro’, i ‘El Paraíso’. Algunos de estos tienen hasta cuatro varas de ancho i otros apenas tres cuartas, i el nombre de varios de ellos recuerda ciertos incidentes novelescos que sería largo describir…”

Su residencia ha sido establecida en la Primera Avenida Sur de la isla y calle 15 de septiembre de 1821; apunta esta información con un claro dejo de ironía, aunque creo que a ningún lector de sus cartas se le habrá pasado por alto el guiño tragicómico de la situación. Para satisfacer nuestra curiosidad de cómo vivían los peteneros hace un siglo y cuarto, don Pedro describe su casa de residencia:

“… para nivelar el piso, han tenido que hacer grandes rellenos de una hasta dos varas de alto, i para subir a estas, se necesitan gradas con sus correspondientes barandas de calicanto al frente de las puertas o gradas situadas, en uno, o en los dos extremos de la casa, con un corredor con su correspondiente baranda de madera de todo el largo del frente de la casa. Este corredorsito, como de 4 a seis cuartas de ancho (como en la gran casa de los confinados) cubierto por una parte del techo, i este sostenido por delgados pilares, les da a las casas un alegre i bonito aspecto. La que nosotros habitamos tiene 15 varas de frente, dos grandes puertas i una ventana idem que dan al corredor de la calle, otra puerta grande que cae al pequeño patio, una cocina de regular tamaño i sus escusados hechos e mes anterior en virtud de un bando publicado por la Jefatura Política en que se prevenía el aseo de las playas (…) Nuestra casa tiene además un gran escaño de mezcla al pie de nuestro ancho corredor (6 cuartas) en donde los transeúntes i algunas vendedoras se sientan a descansar, a ver pasar a los paseadores, o se suben para espiar a los tabacundos, como nos dicen a los confinados…”[2]

Esta casa, según su propia descripción estaba a 20 varas del lago, pero por el relleno sobre el que se levantaba, dominaba a las calles del frente y desde la esquina, asomando al callejón se podían divisar sus aguas y el islote de Santa Bárbara, en donde se encontraba “el rastro de reses i cerdos, tan bonita, tan simpática” y bajando por la calle, hasta la orilla del lago, se podía divisar el cercano pueblo de San Benito, al que llama “precioso pueblo de negritos”. Pero la tranquilidad y la inacción, eran causa de negros pensamientos:

“…¡Cuántas i repetidas veces ante las bellezas naturales de este cielo, de este sol, de este lago i de este conjunto, de veras admirable, no hemos suspirado al ver que los de nuestras familias, nuestros amigos i demás personas que merecen nuestro cariño y respeto, no pudieran, por un instante siquiera, contemplar desde allá, lo que nosotros admiramos aquí, todo el día, i parte de la noche!”

Porque por muy hermoso sea el lugar al que los hayan enviado, el exilio es siempre duro por lo que tiene de separación, de incertidumbre, de monotonía. Y es que la isla era un lugar en donde no pasaba mucho. Apenas unas pocas trompadas los sábados por la noche entre los infaltables borrachines, “…i los domingos, que son los días en que hacen sus grandes papalinas contentándose con gritar y cantar por las calles, i cuando el ardiente anisado que toman, que parece plomo derretido, se les sube mucho a la cabeza, se refrescan bañándose en la laguna con todo i ropa…”

La comida también es un problema. En un lugar tan remoto como lo era la isla en el siglo XIX, fuera de cualquier ruta comercial, los recursos habrán sido limitadísimos. Escaseando principalmente los alimentos no producidos allí. En consecuencia la carne bovina no era un problema, es más, el Doctor Flores se queja de su predominancia en la dieta petenera, pero en cambio: “…El pan es insufrible; o dulce cargado de panela, o completamente desabrido, por mal nombre, llamado salado. El dulce, tiene la forma de un pan francés nuestro con doble de largo, por ancho, i con su hendidura en medio; el salado lo mismo, pero la hendidura en uno de los lados; el francés, del tamaño del de allá, pero mucho más alto i con cuatro divisiones que se cruzan por el centro (este es el único pasable ahora que lo han mejorado desde nuestra llegada aquí debido a nuestras indicaciones)…” Otros componentes de la dieta diaria de la ciudad, en el exilio petenero en cambio, eran escasos, como el azúcar o la leche, y el queso era llevado desde lugares tan lejanos como Cobán o Belice. Frutas, apenas naranja, banano y jocotes. Hasta las comidas tuvieron su efecto en el ánimo de los desterrados, agudizando el sentido de lejanía de nuestros pobres paisanos: “Las especies usadas como condimentos son, chiles verdes, amarillos i tintos de una clase mas picante que los siete caldos. Al principio nos ponían la comida tan cargada que no podríamos pasarla sin tragos de aire i agua, por lo cual dispusimos, que, aparte, se nos hiciera una salsita para el que quisiera enchichicastarse las tripas…”

Además del aburrimiento, la constante espera del correo para tener noticias nuevas de los seres queridos o de los avatares políticos, los mismos que los han expulsado tan lejos, está el calor, que hace a veces insoportable el exilio. Relata Flores: “…el calor exajerado de ese día 10, que parecía tenernos a cinco varas del infierno o entre el purgatorio del farol de las ánimas…”, le impiden cierto día continuar escribiendo, provocando el abrupto final de una de sus cartas, como justificará en otra posterior. Pero hasta el calor tiene su remedio, y la inventiva humana ha creado la hamaca:

“La hamaca como dije antes es el mueble sin el cual no se podrá vivir en Flores, pues solo meciéndose, crée uno, salvarse de la asfixia en ciertos ratos del día en que el calor dificulta toda ocupación física i mental, porque impide la libre circulación de la sangre. En casas donde son bastantes los que componen la familia, la sala donde duermen la mayor parte de ellos figura, ni mas ni menos, un árbol de nidos de chorchas como los que se encuentran en el camino; bolsones de una vara de largo, colgando de las ramas de árboles sin hojas…”

La calidad literaria de este último fragmento roza la hermosura, parece casi alegre, a pesar de la dura experiencia que los pobres “capitalinos” habrían estado pasando, lejos de su templado valle, lejos del calor moderado del hogar y la familia…

Para remediar el calor no sólo la hamaca y la brisa del lago eran útiles. También se podía recurrir a la cerveza, como bien sabe cualquier habitante de las tierras bajas, pero el problema era el precio, por la lejanía de la población de cualquier plaza de mercado. “La cerveza que se toma aquí es importada de Cobán i Belice. Es de buena clase, pero los dos reales que cuesta la botella en la colonia inglesa, se multiplican por cinco en Flores. El vino ¿de dónde vino? ss tan raro, que hai que hacer, dicha pregunta, i como quedó antes consignado, el Reverendo Padre Mensias, por esta causa, o porque es mas afecto al anisado, prefiere este para convertirlo durante el sacrificio de la misa en la preciosa sangre de Nuestro Señor Jesucristo…” No le faltaba chispa al Doctor Flores, y nadie podría decir que el padre Mensias era un hombre de pocos recursos…

La rutina del expatriado es monótona, a juzgar por el tono de las cartas de Flores, en las que agota detalles ínfimos y se pierde en largas descripciones, como la que hace (ahora invaluable) del interior de las casas de los peteneros. No se tienen negocios que gestionar, grandes problemas que solucionar, crisis familiares que agoten los nervios. Sólo la incertidumbre de la extensión del castigo impuesto. Así, sobre un día en particular escribe, y nos escribe a la monótona jornada del coronel en espera del correo de la novela de García Márquez:

“…Escribiendo esto estaba cuando Valladares i yo supimos que ya iban a dar las 11 del día, siendo las 10 la hora de presentarnos a la Mayoría de plaza. Pasamos allá, i en seguidas, mientras el sol se ponía sobre el meridiano, o Flores debajo del Sol, que es la hora solemne de almorzar, nos ocurrió ir a saludar un momento al generoso i buen amigo Dn. Federico Arthes. A sus instancias tomamos, primero, un cognaquito con aceitunas españolas, después, un agenjo con agua, i a continuación un magnífico almuerzo acompañado de vino tinto, San Julien, quezo Chester, nueces españolas, dátiles de África de Berbería (de donde son nuestros mandatarios a juzgar por los hechos) avellanas, i por último, un Chartreuse, después, de una taza de aromático café de Flores, superior al de Moca, i… punto final,… desde una hamaca, vimos atravesar ante nuestros ojos todas las casas de la isla, esperando que pasara la nuestra; pero como no llegó el caso, nos entregamos en brazos de morfeo, pasando de los de Baco, para venir a despertar cerca de las cinco de la tarde…”

Plaza Central de Flores (comienzos del siglo XX). Descrita por Flores: “La Plaza de Armas (o sea de los cocos) situada como a 15 o 20 varas sobre el nivel de la laguna, es un cuadrilongo irregular con un kiosko arratonado en el centro donde antes tocaba la que aquí se llama ‘Banda Militar’…”

Debido a la distancia y al aislamiento de estas poblaciones, más cerca de México y Belice que de la propia capital guatemalteca, como lo estuvo hasta hace muy pocos años, la vida era limitada. Esto aflora claramente en una misiva en donde describe los amueblados de las casas, que a la distancia se nos antojan pobrísimas. Flores no pierde oportunidad para criticar ácidamente al gobierno que lo ha castigado con la deportación.

“El ajuar de una casa es igual al de todas. Nunca la ‘Democracia’ ha sentado en otro lugar sus reales como aquí. La igualdad en casas, muebles, vestidos (…) Las mesas mal cortadas, con muchos travesaños, con clavos de gran cabeza de los que en Guatemala hace años no se usan, son de madera de caoba o de cedro i de forma siempre cuadrada. Las sillas toscas, -cuadrados los pies, los atravesaños i los largueros del respaldo, tienen los asientos forrados de cuero crudo o de vaqueta o zuela i son de la misma madera, así como las butacas i la esquinera donde se pone el agua la gran tinaja indispensable de agua media fresca para calmar las exigencias de la sed. En muchas salas, i siempre en uno de los rincones, hai esquineras de calicanto donde se acondiciona esta bebida, que, por mas que sobre en el lago, algunas veces, a media noche, nos ha hecho falta para remojarnos el gasnate…”

[1] Apunta quien escribió la introducción a las interesantes memorias del Doctor Flores: “…Por un azar del destino, la isla de Flores, donde se asienta la ciudad de su nombre, debe su denominación a la memoria del abuelo materno del Doctor Molina Flores: don Cirilo Flores y Estrada, Vicejefe del Estado de Guatemala durante los turbulentos días de la Federación, fallecido trágicamente en el año de 1826 en Quetzaltenango…”

[2] Sobre el apodo “tabacundo”, explica el propio Doctor Flores: “…tabacundo se usa entre los prudentes peteneros como sinónimo de audaz, bravo, valiente, Júpiter Tonante, etc…”

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

De los libros que me han impactado más, hasta el día de hoy, en cuanto a intereses, forma de pensar y de concebir a la historia y al hombre, tengo que citar a El señor presidente (del que creo haber ya agotado mis reflexiones al respecto hace unas semanas), y Ecce Pericles! de Rafael Arévalo Martínez. Este segundo lo leí en una versión de EDUCA, de papel periódico y portada sombría, en la que una fotografía de don Manuel Estrada Cabrera se difuminaba en una mancha de tinta negra, que compré, otra vez –ironías de la vida–, en un supermercado.

Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.

Todo lo anterior para decir que con gran placer inicié la lectura de la poderosa novela de Oswaldo Salazar, en la que nos va desgranando por capítulos intercalados dos historias. Una, la historia de Miguel Ángel Asturias, el estudiante que aspira a ser escritor sin siquiera haber encontrado una voz propia que aplana calles en el París de los locos años 20, acompañado de la pandilla de los que serían pronto los precursores del llamado Boom Latinoamericano: Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, entre ellos. La segunda, la historia del hijo mayor del escritor, traumatizado por el divorcio de sus padres y empeñado en culpar al padre del fracaso matrimonial, hombre distante al que ama y desprecia al mismo tiempo. Cuenta además esa búsqueda de la atención del padre. Ese desesperado intento de abrazar la violencia revolucionaria para ganarse la tan deseada aprobación.