Julián González Gómez

Hay momentos en la historia del arte, en los cuales surgen nuevos planteamientos que provocan tales cambios que desde ese momento las cosas ya no pueden volver a ser las mismas. Eso sucedió a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX. Primero los impresionistas y luego, sus sucesores, llamados posimpresionistas revolucionaron las bases de las artes visuales mediante nuevos planteamientos conceptuales y formales y esto dio pie a que surgiesen nuevas visiones que con el tiempo serían llamadas las vanguardias. La primera de estas vanguardias surgió en Francia a principios del siglo XX por la obra de algunos pintores los cuales, influidos por las previas experiencias de Paul Gauguin y los divisionistas como Seurat y Signac, empezaron a desarrollar nuevas ideas en cuanto a la figuración y sobre todo el uso del color como elemento fundamental de comunicación.

Hay momentos en la historia del arte, en los cuales surgen nuevos planteamientos que provocan tales cambios que desde ese momento las cosas ya no pueden volver a ser las mismas. Eso sucedió a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX. Primero los impresionistas y luego, sus sucesores, llamados posimpresionistas revolucionaron las bases de las artes visuales mediante nuevos planteamientos conceptuales y formales y esto dio pie a que surgiesen nuevas visiones que con el tiempo serían llamadas las vanguardias. La primera de estas vanguardias surgió en Francia a principios del siglo XX por la obra de algunos pintores los cuales, influidos por las previas experiencias de Paul Gauguin y los divisionistas como Seurat y Signac, empezaron a desarrollar nuevas ideas en cuanto a la figuración y sobre todo el uso del color como elemento fundamental de comunicación.

Estos artistas se concentraron alrededor de la figura de Henri Matisse, un joven pintor que se había formado en diversas academias, algunas al margen del arte oficial. Entre los postulados que se fijaron estaba el establecimiento de un arte decorativo cuyo principal factor de comunicación debía ser el uso del color de manera provocativa, la utilización de los recursos puros de la pintura sin la mediación de los principios académicos de composición y buscar nuevas vías de representación figurativa. Tras su primera exposición en París en 1905 un crítico de arte los llamó fauves, es decir “salvajes” y desde entonces su movimiento se empezó a denominar fauvismo.

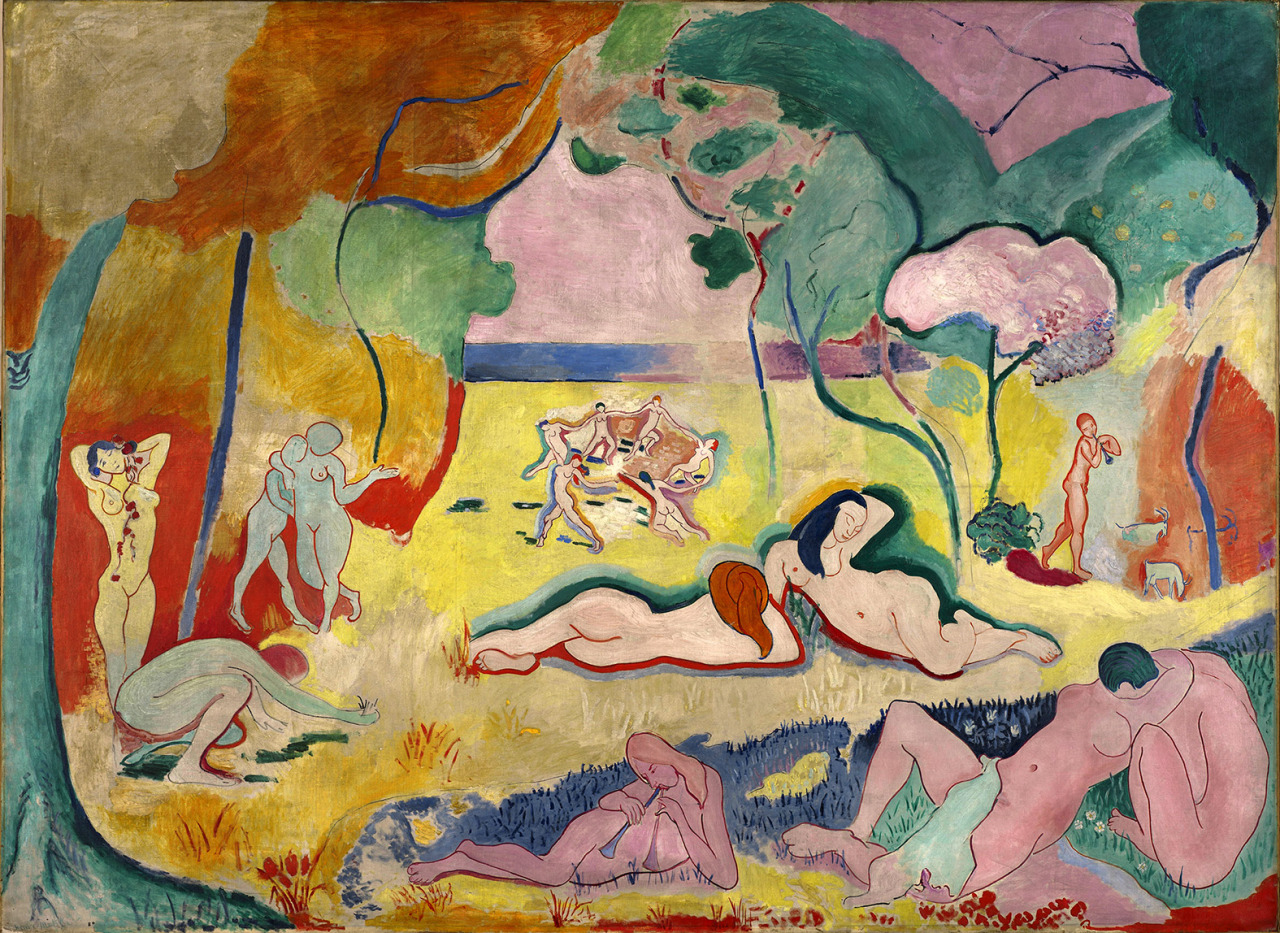

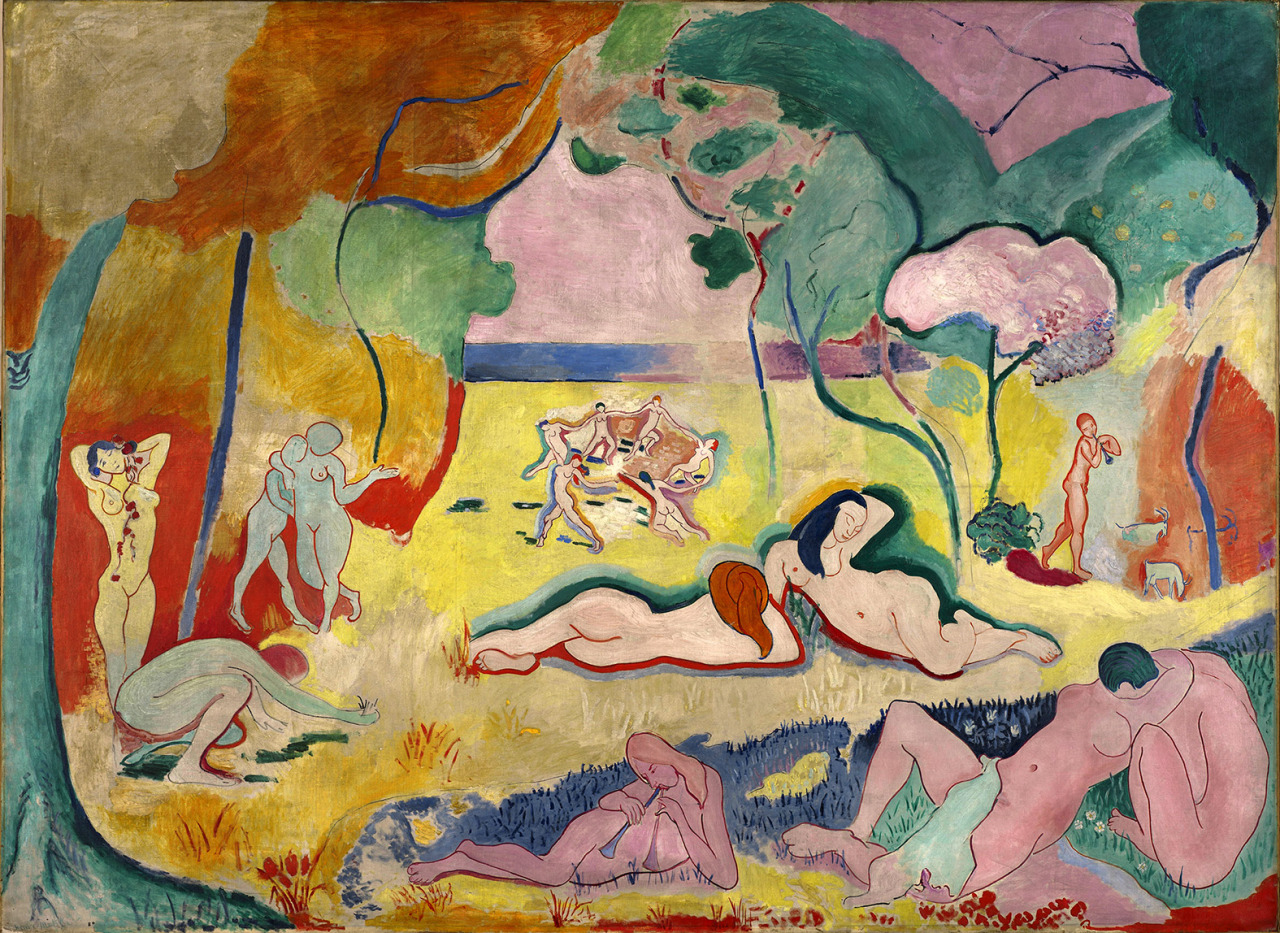

La obra que se presenta aquí, pintada en 1906 por Matisse es un buen ejemplo de los principios del fauvismo y se ha tomado como un ícono de esta vanguardia. En este cuadro está representado el mito de Arcadia, el país imaginario que estaba habitado por pastores que no se dedicaban a otras cosas más que cantar, danzar, hacer música y estarse todo el día tirados en la yerba. Matisse nos presenta una escena en la cual podemos ver a varios personajes arquetípicos que están realizando diversas tareas que les son propias como tocar instrumentos, danzar, enamorarse y otros en fin, sin hacer nada. Las figuras están todas desnudas y posan con desenfado sobre un prado rodeado de árboles frondosos con un fondo de paisaje marino. El dibujo, lineal y sintético presenta sensuales arabescos. Los colores, como corresponde al fauvismo, son intensos y expresivos. Matisse combinó varias tonalidades de amarillos y ocres que contrastan con el rosado de los cuerpos. Los árboles muestran el contraste de los verdes y rojos, colores complementarios. A pesar de que el colorido no representa objetivamente los elementos plasmados en esta obra, el conjunto está armónicamente concebido en una unidad cuya característica más sobresaliente es la expresividad intensa de las figuras y los colores.

La composición presenta un esquema bastante tradicional con un triángulo que la domina y varios planos que generan la tridimensionalidad que es necesaria para representar un espacio a la vez cerrado y que se fuga hacia el fondo, aunque no hay perspectiva. El centro de la composición está generado por el grupo de los danzantes que se encuentran en el plano posterior y de este modo se rompe el tradicional elemento de composición centralizada que se enmarca en un primer plano. Las dos mujeres recostadas más adelante cierran el primer círculo que antecede al centro de los danzantes. Con ello Matisse logra el efecto paradójico de centralización y a la vez dispersión.

Henri Matisse nació en el norte de Francia, en Le Cateau-Cambrésis en 1869. Su familia se dedicaba al comercio y desde muy joven su padre esperaba que se dedicara a la jurisprudencia para lo cual lo envió a París en 1887. Tras una enfermedad empezó a pintar y descubrió así su vocación abandonando sus estudios. Se inscribió en la Académie Julian y en 1892 ingresó en la Escuela de Bellas Artes pero empezó a frecuentar el taller del pintor simbolista Gustave Moreau. Durante estos años conoció a otros jóvenes pintores con los que más tarde fundarían el movimiento de los fauvistas. Por esos años su estilo era más bien tradicional hasta que tuvo ocasión de conocer la pintura de Signac y desde entonces el color se volvió el principal elemento de su pintura. Al mismo tiempo y luego durante toda su carrera siguió practicando el dibujo con gran virtuosismo. Los tiempos del movimiento fauvista fueron cortos y después de la disolución del grupo Matisse siguió trabajando fundamentalmente con el color.

A raíz de la influencia del cubismo sus esquemas se volvieron más geométricos. Realizó varios viajes a España y Marruecos los cuales le indujeron a experimentar con colores mediterráneos abriendo en su obra una nueva sensibilidad. En 1917 se instaló en Niza, lugar donde residiría hasta el final de su vida y desde el cual desarrolló las numerosas facetas que caracterizan su obra, llegando a ser considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. En las últimas etapas de su carrera trabajó con guache y papeles coloreados generando obras de un intenso colorido. También decoró la capilla del Rosario de las dominicas de Vence. Falleció en Niza en 1954.

Julián González Gómez

Los primeros pasos del cubismo los dieron Picasso y Braque a partir de 1908 en que comenzaron a investigar sobre el desarrollo de la descripción en diversos planos de un objeto representado sobre la tela. Esta búsqueda empezó a rendir sus frutos un poco después cuando el estilo y su radical forma de presentar las formas se empezaron a plasmar de tal manera que se rompía toda representación naturalista y perspectiva por primera vez desde el Renacimiento. La búsqueda los llevó a una técnica casi monocroma en la cual se podían ver los diversos planos que daban la idea general de lo que se estaba representando, acercándose al objeto y reduciéndolo a su geometría más básica, además mediante la descomposición de esa geometría presentar el esbozo más simplificado y estilizado que se había logrado hasta entonces.

Los primeros pasos del cubismo los dieron Picasso y Braque a partir de 1908 en que comenzaron a investigar sobre el desarrollo de la descripción en diversos planos de un objeto representado sobre la tela. Esta búsqueda empezó a rendir sus frutos un poco después cuando el estilo y su radical forma de presentar las formas se empezaron a plasmar de tal manera que se rompía toda representación naturalista y perspectiva por primera vez desde el Renacimiento. La búsqueda los llevó a una técnica casi monocroma en la cual se podían ver los diversos planos que daban la idea general de lo que se estaba representando, acercándose al objeto y reduciéndolo a su geometría más básica, además mediante la descomposición de esa geometría presentar el esbozo más simplificado y estilizado que se había logrado hasta entonces.

De esa manera surgió el llamado cubismo analítico que fue visto en sus inicios con bastante reserva aún entre los artistas de vanguardia. Sin embargo poco a poco se fue afianzando y sus principios radicales empezaron a ser aceptados y adoptados por otros artistas. Pero la excesiva estilización y fragmentación del cubismo analítico llevó a Picasso y Braque a una trampa: llevados a su última consecuencia estos principios estaban llevando a un arte abstracto en el cual ya no se podía visualizar lo representado y por ello no se le podía identificar. Los dos pintores no quisieron dejar de representar los objetos de una forma reconocible y entonces se generó una revisión de los principios del cubismo en la cual la representación necesariamente tenía que representar los objetos para su identificación y para esto se simplificó la descomposición en las diversas facetas del objeto de una forma más simple. El color adquirió un nuevo protagonismo así como la aplicación de diversos materiales con lo cual se creó el llamado collage. En esta fase del cubismo es cuando hace su aparición Juan Gris como uno de los más destacados artistas de este movimiento.

En el cuadro que aquí presentamos aparece la figura altamente estilizada de una mujer, la cual se puede reconocer por los elementos geométricos que componen su cabeza y su cuerpo. Su posición es sentada sobre una silla que también podemos reconocer. La descomposición de los planos está organizada de tal forma que corresponden con la estilización de la figura sin perder su carácter esencial. Algunas de las partes están dibujadas con líneas blancas que se destacan sobre todo con el azul de la blusa, mientras que las zonas pintadas de negro muestran variantes de dibujos en curvas que contrastan con los diseños rectilíneos que dominan la composición. Las diferencias entre figura y fondo se diluyen gracias a la descomposición en diversos planos que se adelantan o retrasan de acuerdo al patrón establecido previamente por el artista. A diferencia de otros cuadros de Gris, aquí la coloración no es variada e intensa sino que se limita a una gama de grises, el negro, un plano amarillo en el fondo, blancos y sobre todos destaca el azul antes mencionado. El efecto es discreto y lo que se pierde en expresividad del color se gana en la buena combinación del diseño de los distintos planos creando un lenguaje claro y directo.

Falta en este cuadro el collage típico en la obra de Gris pero aún así el efecto final resulta de gran atractivo visual. Algunos críticos han aseverado que la pintura de Gris carece de profundidad conceptual y constituye sobre todo un arte decorativo. Pero ante esto hay que decir que en general el cubismo sintético no buscaba comunicar nada más que lo que se presentaba tal y como se puede ver descompuesto en un número determinado de planos que se relacionan entre sí dando al final un resultado de fácil identificación del objeto representado.

Juan Gris, que era su seudónimo, nació en Madrid en 1880 y recibió el nombre de José Victoriano González-Pérez. El Madrid que vio nacer a este artista era por esa época conservador y poco permeable a las vanguardias. Gris pronto se aficionó al dibujo y entre 1904 y 1906 estudió en la Escuela de Artes y Manufacturas de Madrid y en el estudio de un pintor local, de nombre José Moreno Carbonero. Trabajó como ilustrador en diversas publicaciones y también se dedicó a diseñar las portadas de varios libros en un estilo modernista. Para evitar el servicio militar se marchó a París en 1906 donde se empezó a relacionar con diversos artistas, entre ellos Picasso y Braque. Por esa época sobrevivía como dibujante trabajando para diversas publicaciones.

En 1910 inició su obra cubista bajo la influencia de Picasso y en 1912 presentó varias de sus obras en el Salón de los Independientes de París obteniendo un relativo éxito. Un año más tarde empezó a trabajar con la técnica de pegar diferentes papeles a la tela con lo cual innovó al cubismo, por esa época ya definitivamente sintético. Mientras que otros artistas abandonaban la vanguardia cubista, entre ellos Picasso, Gris se mantuvo fiel a este estilo creando cada vez más obras con un especial sentido colorístico. Nunca obtuvo grandes reconocimientos y sus pinturas pasaron discretamente por los salones y la crítica. De hecho la obra de Gris pasó desapercibida y subestimada durante muchos años hasta que hace un tiempo relativamente corto se empezó a valorar y exponer en algunos de los museos más importantes del mundo. Falleció a los cuarenta y siete años en Boulogne-sur-Seine, Francia.

Julián González Gómez

En una postura tradicional en contraposto, con la cadera derecha más elevada y la pierna rígida e inclinada hacia adentro para hacer coincidir su pie con el centro de gravedad de la figura y la izquierda flexionándose, esta mujer está peinándose con su brazo derecho encima de su cabeza. Las formas, sensuales y armónicas que se enfatizan por la postura, son de una gran tersura que se puede notar no solo en su piel, sino además en la delicadeza del modelado.

En una postura tradicional en contraposto, con la cadera derecha más elevada y la pierna rígida e inclinada hacia adentro para hacer coincidir su pie con el centro de gravedad de la figura y la izquierda flexionándose, esta mujer está peinándose con su brazo derecho encima de su cabeza. Las formas, sensuales y armónicas que se enfatizan por la postura, son de una gran tersura que se puede notar no solo en su piel, sino además en la delicadeza del modelado.

Una lectura con más profundidad nos hace ver que la cara y el busto de la mujer están vacíos. Este vaciado no es accidental, sino que es el resultado de una concepción espacial en la cual las formas negativas se integran con las positivas, determinando un variado lenguaje plástico que el autor realizó gracias a la influencia del cubismo. De esta manera solo se sugieren los elementos anatómicos, dejando al observador la tarea de completarlos mediante la imaginación o la experiencia en una suerte de arte no totalmente contemplativo y por lo mismo pasivo, sino al contrario, haciendo al que lo observa un sujeto activo en la construcción de la obra. En el mismo sentido se puede notar el contraste entre las líneas curvas de los muslos y el vientre con las pantorrillas y pies, que están realizados en un lenguaje con base en líneas más rígidas. Otro contraste se establece a través de las formas cóncavas del pecho en negativo con las formas convexas del vientre y el hombro. Por lo demás, la plástica de esta escultura denota una combinación entre un lenguaje clásico, resaltado sobre todo por medio de la postura y una concepción vanguardista en torno a la síntesis de las formas.

La sugerencia de Archipenko es entonces la de unificar los elementos tradicionales de la escultura que han sido heredados desde fuentes tan antiguas como Fidias o Praxíteles con las nuevas ideas vigentes en su tiempo relativas al extracto sintético de la geometría de la forma. En cierto modo se podría decir que en esta obra el autor buscó plasmar las grandes corrientes del arte europeo de una manera experimental por medio de un lenguaje no totalmente rompedor, quizá aquietando para sí mismo el llamado de la vanguardia que pedía una ruptura completa con el pasado. Por lo mismo, no se puede afirmar que esta escultura es cubista en el sentido cabal del término. En realidad por su naturaleza misma es inclasificable.

Sin embargo, a pesar de su compromiso solo relativo con cualquiera de las dos fuentes de las que bebe, esta obra, así como muchas más de Archipenko, ejerció una notable influencia en artistas de generaciones posteriores como Henry Moore o Eduardo Chillida.

Alexander Archipenko nació en Kiev, Ucrania en 1887, que por entonces era parte del imperio ruso. En 1902 se matriculó en una escuela de pintura de su ciudad natal, en la que estuvo formándose hasta 1905. Posteriormente se convirtió en estudiante de un escultor local y en 1906, realizó su primera exposición junto a otros jóvenes artistas. En ese mismo año viajó a Moscú donde participó en otras exposiciones colectivas. La formación de Archipenko en esta época estaba basada en las rígidas normas del academicismo, por lo que sus obras estaban realizadas bajo esa óptica. Sin embargo, todo cambió cuando en 1908 se trasladó a París.

Desde su llegada a la capital francesa Archipenko se empezó a relacionar con otros jóvenes artistas que también trataban de abrirse campo. Entre ellos estaban Picasso y Braque, que iniciaron el cubismo por esa época y con los cuales se relacionó de muy cerca desde el principio de este movimiento. Decididamente incursionó en el ámbito de esa vanguardia y se convirtió en su principal escultor, dándose a conocer en los medios artísticos de la ciudad. Archipenko introdujo varios materiales no tradicionales en su obra como el alambre, las planchas de metal, el cristal y el hule. También introdujo el uso del color en su escultura, experimentando con diversas policromías, aplicando pigmentos de colores primarios sobre las superficies. Pero lo más notable es la interacción entre volumen y espacio en sus obras como resultado de la búsqueda de contrastes espaciales propia del cubismo.

En 1909 se trasladó a vivir en la colonia de La Ruche junto a otros artistas emigrados de Rusia, donde siguió experimentando con el cubismo, pero variando sus normas para adaptarlas a su gusto, decididamente más tradicional. En esa colonia vivió hasta 1914. Su primera exposición individual la realizó dos años antes en el Museo Folkwang de Hagen, época en la que también abrió su propia escuela de escultura donde enseñaba las técnicas de este arte a jóvenes aprendices.

En 1913 sus obras aparecieron en el Armory Show de Nueva York y en 1914, ante el estallido de la guerra, se trasladó a Niza desvinculándose así de los cubistas, aunque sin abandonar totalmente sus principios. Tras la guerra se mudó a Berlín donde abrió una nueva academia de arte y finalmente se marchó en 1923 a Estados Unidos donde continuó su labor docente y artística con gran éxito y reconocimientos internacionales, hasta su fallecimiento en 1964. Su legado abrió las puertas de las vanguardias en ese país y dio la oportunidad a muchos artistas de conocer y experimentar con las técnicas que desarrolló a lo largo de su larga carrera.

Hay momentos en la historia del arte, en los cuales surgen nuevos planteamientos que provocan tales cambios que desde ese momento las cosas ya no pueden volver a ser las mismas. Eso sucedió a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX. Primero los impresionistas y luego, sus sucesores, llamados posimpresionistas revolucionaron las bases de las artes visuales mediante nuevos planteamientos conceptuales y formales y esto dio pie a que surgiesen nuevas visiones que con el tiempo serían llamadas las vanguardias. La primera de estas vanguardias surgió en Francia a principios del siglo XX por la obra de algunos pintores los cuales, influidos por las previas experiencias de Paul Gauguin y los divisionistas como Seurat y Signac, empezaron a desarrollar nuevas ideas en cuanto a la figuración y sobre todo el uso del color como elemento fundamental de comunicación.

Hay momentos en la historia del arte, en los cuales surgen nuevos planteamientos que provocan tales cambios que desde ese momento las cosas ya no pueden volver a ser las mismas. Eso sucedió a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX. Primero los impresionistas y luego, sus sucesores, llamados posimpresionistas revolucionaron las bases de las artes visuales mediante nuevos planteamientos conceptuales y formales y esto dio pie a que surgiesen nuevas visiones que con el tiempo serían llamadas las vanguardias. La primera de estas vanguardias surgió en Francia a principios del siglo XX por la obra de algunos pintores los cuales, influidos por las previas experiencias de Paul Gauguin y los divisionistas como Seurat y Signac, empezaron a desarrollar nuevas ideas en cuanto a la figuración y sobre todo el uso del color como elemento fundamental de comunicación.