El coloso de Marusi de Henry Miller

Confesiones de un devorador de libros

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

Mi primer contacto con Henry Miller fue en las ediciones Bruguera de bolsillo, en las que tanto Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio tenían unas magníficas y perturbadoras portadas a lápiz, en blanco y negro, con una fuerte carga erótica que por supuesto, eran apenas la puerta de entrada para el mundo de alta carga sexual del escritor estadounidense. A estas alturas de la vida, no sé si tendría la energía de releer los trópicos nuevamente o su Crucifixión rosada (Nexus, Plexus y Sexus), navegar por páginas y páginas de sus diatribas y sus inconexos sueños que registraba para goce del lector joven que fui hace 24 años, pero que ya a mi edad se vuelven cansadas, por no decir exasperantes.

Mi primer contacto con Henry Miller fue en las ediciones Bruguera de bolsillo, en las que tanto Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio tenían unas magníficas y perturbadoras portadas a lápiz, en blanco y negro, con una fuerte carga erótica que por supuesto, eran apenas la puerta de entrada para el mundo de alta carga sexual del escritor estadounidense. A estas alturas de la vida, no sé si tendría la energía de releer los trópicos nuevamente o su Crucifixión rosada (Nexus, Plexus y Sexus), navegar por páginas y páginas de sus diatribas y sus inconexos sueños que registraba para goce del lector joven que fui hace 24 años, pero que ya a mi edad se vuelven cansadas, por no decir exasperantes.

Pero de esas lejanais lecturas, compartidas con Algoth y Sazo, mis queridísimos compañeros de aventuras literarias, en que nos intercambiábamos libros y hablábamos de ellos por horas, agotando citas, recomendándonos pasajes o criticando ferozmente trozos que no llenaban nuestras feroces expectativas de lectores voraces como éramos (y continuamos siendo, pese a los años), me queda aún el consuelo de regresar puntualmente a tres obras de Miller que conservan en sus páginas la frescura y la emoción de esos días de universidad en que los agotábamos. La correspondencia entre Miller y Anaïs Nin, Días tranquilos en Clichy y El coloso de Marusi, son libros a los que regreso de vez en cuando y encuentro el mismísimo goce de cuando los compartimos en voz alta en los corredores de las facultades de Derecho y Humanidades.

-II-

En El coloso de Marusi, narra su viaje a Grecia apenas unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, invitado por su colega escritor Lawrence Durrell, quien a la postre, llevaba viviendo en ese país más de una década. Miller había salido ya de los terribles años de angustia en los que en la casi indigencia se había dedicado a la escritura de sus trópicos y gozaba ya del terremoto que su publicación causó, llevándolo a ser prohibido en los Estados Unidos. Por ese entonces tan sólo Obelisk Press, una editorial francesa que publicaba libros de escritores anglosajones fue la única que se atrevió a publicar dicho libro, con las inevitables consecuencias jurídicas de demandas y contrademandas en defensa de la libertad de imprenta y libertad de expresión de las que salieron con muchos rasguños pero completamente reivindicados, y listos para publicar Primavera negra, y a otros autores igualmente polémicos.

El libro es una delicia desde el mismísimo arranque, cuando cuenta que el viaje inició por culpa de una amiga americana, Betty Ryan que tras regresar del país heleno le narró su estadía en Grecia. Ella vivía en el mismo edificio que él para ese entonces: “…Una tarde, ante un vaso de vino blanco, comenzó a charlar sobre sus experiencias de trotamundos (…) Y luego, de repente, se quedó sola, caminando junto a un río, y la luz era intensa y yo la seguía bajo el sol cegador, pero se perdió y me encontré vagando en una tierra extraña, escuchando un idioma que jamás había oído hasta ese momento…”.

Cualquier libro que tenga esas líneas iniciales merece ser agotado hasta la última página. Es un viaje de un hombre decidido a sorprenderse por el paisaje, tanto geográfico como humano. Toda la desesperanza, toda la sordidez que rezuman sus libros anteriores desaparecen en esta, para mí, su mejor obra. Aquí solo cabe el asombro y la felicidad. No hay amargura en ninguna de sus 275 páginas. De su llegada a Corfú, apunta: “…Se aproximaba la noche; las islas emergían en la distancia, flotando siempre sobre el agua, sin descansar en ella. Aparecieron las estrellas con magnífico brillo, y la brisa era suave y fresca. Comencé a sentir en seguida lo que era Grecia, lo que había sido y lo que siempre será incluso si tiene la desgracia de ser invadida por turistas americanos…”. Porque Miller, aunque más relajado, sigue siendo ese crítico despiadado de la cultura estadounidense, de la que reniega a cada paso, pero de la que nunca logrará desembarazarse pues al estallar la guerra habrá de regresar a su país de origen, en donde permanecerá hasta su muerte. De ese shock del regreso nos dejará un rocambulesco lamento, La pesadilla del aire acondicionado, en donde revisa con un ojo crítico admirable, esa “cultura” estadounidense a la que tanto odiaba. “En lo tocante a mí, he de decir que en ella he encontrado cura y paz para mi espíritu, reponiéndome de las conmociones y cicatrices que había recibido en mi propio país”, afirma Miller, reifiriendose a Francia.

Al desembarcar en Corfú, a donde lo llevó Larry Durrell, su lazarillo, lo impresiona el paisaje y sobre todo la luz, ese intenso sol mediterráneo que en su momento hechizó también a Lord Byron.

“¡Cristo, qué feliz era!, y por primera vez en mi vida me sentía feliz con plena conciencia de mi felicidad. Es bueno ser feliz simplemente; es un poco mejor saber que se es feliz; pero comprender la felicidad y saber por qué y cómo, en qué sentido, a causa de qué sucesión de hechos o circunstancias se ha logrado tal estado, y seguir siendo feliz, feliz de serlo y saberlo, eso está más allá de la felicidad, eso es la gloria…”.

El libro, que ocupa los últimos meses de 1939, es un recorrido por la geografía sur de Grecia, toda la península de Corinto y algunas partes interiores, sin alejarse nunca del mar. Entonces el libro resulta en la suma de hermosas imágenes, como cuando cruza la isla de Poros por un canal: “Navegar lentamente a través de las calles de Poros es como gozar de nuevo el paso a través del cuello de la matriz”; y de personajes que logran construir toda una impresión de su viaje, que para mí, se resume en una de las más hermosas frases de la literatura: “En Kalami, los días pasaban como una canción.” ¡Ah! Un libro con una sola frase así, merece ser tratado como un breviario, tenerlo en la mesa de noche y leer un par de párrafos cada noche hasta el día en que las Parcas nos corten el hilo de la vida.

Pero no solo la geografía le causa una honda impresión a nuestro escritor. La Grecia humana también le deja marcas, como la que le dejó el capitán Antoniou, un viejo marino mercante con el que conversara largamente y que a la sazón recorría el Mediterráneo a bordo del Acrópolis, bajo su autoridad. Fue una noche en Atenas, cuando se sienta con él y con otro grande, George Seferiades, el poeta. Sin embargo, resulta interesante que le dejó más impresión el capitán que el poeta: “…La noche siempre me hace sentir envidia de él, envidia de su paz y soledad en el mar. Le envidio las islas en donde recala y sus solitarios paseos por silenciosos pueblos cuyos nombres no significan nada para nosotros…”, y nos confiesa que antes que escritor, lo primero que ambicionó Henry Valentine Miller fue ser piloto de barco. Por fortuna, la literatura se le interpuso en el camino y tras un largo sufrimiento, lo sentó a escribir en la soledad de su forzoso exilio en Nueva York, este libro precioso.

“Durante largas horas permanecía tumbado al sol, sin hacer nada, sin pensar en nada. Mantener la mente vacía es una proeza muy saludable. Estar en silencio todo el día, no ver ningún periódico, no oír ninguna radio, no escuchar ningún chisme, abandonarse absoluta y completamente a la pereza, estar absolutamente indiferente al destino del mundo, es la más hermosa medicina que uno pueda tomar…”.

La anterior es una frase que me remitió y lo sigue haciendo, a ese melancólico viaje que hace John Steinbeck por el Mar de Cortés en, precisamente, la misma época en que Miller vaga por el Mediterráneo, acompañando a una expedición científica que recoge especímenes marinos de todo tipo en las salvajes aguas abrazadas por la Baja California. Saldrá de allí con otro maravilloso libro bajo el brazo, que bien vale la pena incorporar a nuestra biblioteca. “Sería algo maravilloso vivir en un perpetuo estado de partida, sin partir nunca, sin quedarse nunca, pero permaneciendo suspendidos en esa dorada emoción de amor y deseo; ser echados de menos sin habernos ido, ser amados sin cansancio. ¡Qué hermoso y deseable es uno, porque dentro de pocos momentos habrá dejado de existir!”, dice Steimbeck acodado en la cubierta del Western Flyer, que abre la sirena, despidiéndose del puerto.

El viaje es puro goce, de vagabundeos despreocupados de aquí para allá, sin plan de viaje fijo, acompañado siempre del principal personaje de la novela y del paisaje griego: “La luz adquiere en este lugar una cualidad trascendental; no es solamente la luz mediterránea, es algo más, algo insondable, algo sagrado. Aquí la luz penetra directamente en el alma, abre las puertas y ventanas del corazón, desnuda, expone, aísla en una dicha metafísica que aclara todo sin que se sepa…”.

Así que queda escrito: el libro es puro goce, y su lectura recomiendo, debe ser lenta, para agotar cada una de las palabras que van creando las imágenes que quedarán fijas en nuestra mente para siempre. Es un libro al que se regresa, siempre. De esos que se convierten en verdaderos hijos consentidos, y por eso, no quiero seguirles cortando trozos al deleite que leerlo completo les va a dar, pero sí quiero dejar un par de líneas más para darles el contexto de las circunstancias reales del viaje, investigadas por Michael Haag, en otro fantástico al libro al que volveremos en alguna entrega futura de estas reseñas literarias: The Durrell´s of Corfú, otra maravilla para perderse por horas en sus páginas y fotografías. El viaje griego se interrumpe por el estado de guerra en toda Europa, pues de hecho, había iniciado bajo sus funestos auspicios: “Larry had been trying to get Herny Miller to visit Corfu for years. Now, on the eve of war, Henry decided to take a holiday. Hitler had grabbed the rest of Czechoslovakia in March and Mussolini had occupied Albania in April; in july 1939, Henry sailed from Marseilles for Greece.”

Llama la atención que según Haag, Miller llegó acompañado a Grecia. Una chica británica, con el extraño nombre de Meg Hurd, de quien a pesar de sus encuentros sexuales a plena luz del día en las playas griegas, no queda reastro alguno en las páginas de El coloso de Marusi. Ni una mención se hace de ella… se desvanece en la luz. Quien no se desvanece en el paisaje sino se integra felizmente a él es Miller: “Theodor also noted that Henry was a remarkable success with the locals. ‘Without knowing a word of Greek, he seemed to be able to understand them and make them understand him. Also he was very fond of clowning and had very humorous and mobile features with wich he could send his audience into roars of laughter’”. No nos sorprende entonces, el tono juguetón y luminoso de su libro, puesto que la felicidad fue la emoción imperante en sus vagabundeos helénicos.

De pronto, la guerra irrumpe en Grecia con toda su ferocidad, cuando las fuerzas italianas son incapaces de superar al Ejército británico; que es barrido por los alemanes tras espectaculares operaciones, como la aerotransportada invasión de Creta. De pronto cunde el pandemónium, y Haag narra con buen ritmo la huída de los Durrell hacia Atenas, mientras Miller decide despreocupadamente, permanecer en Corfú. Sin embargo, la crítica situación que enfrenta el Ejército inglés obliga a una reconcentración en Atenas, y el Pireo se llena de gente queriendo abandonar de pronto el paraíso luminoso. Miller regresa a Atenas y recibe órdenes de su gobierno de abandonar Grecia, en donde su seguridad no puede ser garantizada mucho más. Así, “On 28 december 1939, Henry Miller sailed from Piraeusm the port of Athens, for New York, where he inmmediately began writing The Colossus of Marousi…”. Ese fantástico libro, a casi un siglo de haberse escrito y en el que Miller, que nunca más volvería a Grecia, dejó, como si fuera un epitafio, escondido dentro de sus reflexiones, donde parece sonreír al lector: “De mi última visita a Oriente no volvería nunca, pero no moriría, sino que me desvanecería en la luz…”.

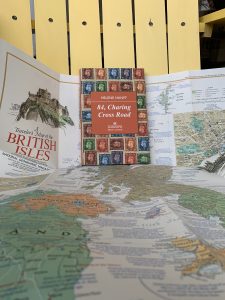

84, Charing Cross Road. Helene Hanff

Confesiones de un devorador de libros…

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

Yo me había paseado por la vida desde hace muchos años con la satisfactoria seguridad de que el mejor libro que había leído (y el que a mí me habría gustado escribir), era El Escriba, de Pedro Orgambide, novela fantástica ambientada en la Buenos Aires de 1930, y a la que en una futura entrega habremos de reseñar. Sin embargo, esa sonrisa interna de satisfacción desapareció un día que, luego de salir de una reunión en el Centro Histórico, me encaminara a mi visita reglamentaria a La Casa de Libros a platicar unos minutos con el hombre que ha leído todos los libros: don Chito.

No está de más comentar que a don Cristóbal (Chito), lo conozco desde que hace un sinfín de años me gastaba los pocos centavos extra que me caían por aquí y por allá en libros, cuando él trabajaba en la Librería Del Pensativo, en el Centro Comercial La Cúpula. Aún recuerdo esa atmósfera amarillenta que le daba a esta librería de ensueño el sol cuando se colaba por las claraboyas del techo, y ese mar de libros que tapizaban el local desde el suelo hasta el techo y que se rebalsaba por mesas, sillas, bancos y cualquier superficie plana que pudiera soportar un libro. El silencio de la librería era un gozo en sí mismo, dado que daba a pocos pasos a la séptima avenida de la zona 9, que ya saben ustedes lo ruidosa que puede ser, si es que aún recuerdan el mundo antes del coronavirus.[1]

El caso es que en la librería de don Chito, husmeando como siempre hasta debajo de las mesas, siempre alerta a la caza de cualquier buen libro agazapado en la sombra, me topé con un pequeño volumen, de pasta dura, de la editorial Anagrama. Consistía en una colección de cartas de Helene Hanff –radicada en Nueva York–, a un librero, Frank Doel, establecido en Londres.

El caso es que en la librería de don Chito, husmeando como siempre hasta debajo de las mesas, siempre alerta a la caza de cualquier buen libro agazapado en la sombra, me topé con un pequeño volumen, de pasta dura, de la editorial Anagrama. Consistía en una colección de cartas de Helene Hanff –radicada en Nueva York–, a un librero, Frank Doel, establecido en Londres.

-II-

Debo decir que pocos libros han logrado proporcionarme tanto placer. Esa mañana, tomé el libro y lo atenacé como si alguien quisiera quitármelo (¡ojalá pase algún día!, podré morir tranquilo), como si en Guatemala alguien fuera capaz de pelear por un libro. Pero ya ven, soy un ser estropeado por la literatura.

Decía que sólo Samarcanda, de Amin Malouf, El escriba de Pedro Orgambide o El coloso de Marusi de Henry Miller, me habrán dado igual placer que leer este pequeño y delgado volumen de Hanff. La historia es sencilla en apariencia: una escritora en ciernes, la misma Helene Hanff, entabla una relación epistolar con la librería Marks & Co., apenas terminada la guerra, en 1949. Digo que con la librería porque a pesar de que principalmente se dirige a Mark Doel, poco a poco, conforme pasan los años, maravillosos años de cartas y libros y lecturas que van y vienen de ida y vuelta a través del océano Atlántico, los demás dependientes de la librería se van integrando al intercambio de cartas y notas. Las cartas tratan principalmente –¡cómo no!–, de libros. Es decir, Hanff escribe para hacer pedidos de libros muy especializados y escasos, de esos que sólo ciertas librerías de viejo, con sabuesos que se recorren la ciudad entera visitando otros negocios o bibliotecas en venta, van alimentando sus anaqueles.

Hasta aquí, querido lector, probablemente usted esté pensando que me falta un tornillo o bien estará pensando si apagó la televisión o si le pondrá una o dos cucharadas de azúcar a su café. Pero ¡oh, amigo lector! No se llame a engaño, como decía Pepe Milla en sus novelas, que la historia, aparentemente sosa, como película de Hallmark, con cada carta va tomando altura hasta convertirse en su última, triste e indeseable página final, en un verdadero canto de amor al oficio del librero, de la lectura y de la caza de libros antiguos. El libro, aunque suene a cliché y yo lo use de tanto en tanto, literalmente se escurre entre los dedos; usted no podrá dejar de pensar en qué dirá la carta que sigue, y con sorpresa mezclada de culpabilidad por haber sido tan poco previsor, terminará con el libro en su página 126 y verá que no hay más. El libro lo ha terminado y deberá releerlo una vez y otra más para seguir gozándose ese intercambio inteligente de opiniones.

«Su anuncio publicado en la Saturday Review of Literature dice que están ustedes especializados en libros agotados. La expresión “libreros anticuarios” me asusta un poco. Porque asocio “antiguo” a “caro”. Digamos que soy una escritora pobre amante de los libros antiguos y que los que deseo son imposibles de encontrar aquí salvo en ediciones raras y carísimas, o bien en ejemplares de segunda mano en Barnes & Noble que, además de mugrientos, suelen estar llenos de anotaciones escolares…».

Este es el arranque del libro, el primer párrafo de la primera carta que nos promete una lectura fluida, sin complicaciones y sobre todo, sin pretensiones. Este es el tono informal que siempre mantiene Hanff a pesar, o bien por todo el tiempo que mantiene la relación epistolar, que dura veinte años. Llama la atención que tuviera que recurrir a un librero en Londres, cuando uno presume que en Nueva York siempre han existido esas monumentales librerías como la Barnes & Noble de Union Square, con sus cinco pisos de libros, o The Strand, con sus 28 kilómetros de anaqueles atiborrados de volúmenes. Pero si usted, a la par de Hanff, le da una hojeada a Yonqui, la vívida y cruda novela autobiográfica de William S. Burroughs, sabrá que la ciudad que nunca duerme es una ciudad que guarda muchos secretos, a cuales más tenebrosos.

Pero aquí estamos hablando de un libro sonriente, de esos que lo dejan a uno con la sensación de haber pasado un muy buen rato con personas que nos caen bien, de las que cuando se van dejan un halo de buena vibra, como las macetas de cola de quetzal que tenía mi abuelita colgadas en el corredor de su casa, que rebozaban de verde, en una explosión de luz y hojas que llegaban hasta el piso.

«El Newman llegó hace ya casi una semana y ahora comienzo a recuperarme de la impresión. Lo tengo junto a mí todo el día, en mi mesa de trabajo, y de vez en cuando paro de escribir a máquina y alargo la mano para tocarlo. No porque sea una primera edición, sino porque jamás he visto un libro tan bello. Saberme su propietaria me inspira un vago sentimiento de culpabilidad…».

¿Lo ve? ¿No es acaso una maravilla? Es un libro para leer en voz alta, a la luz de las 3 de la tarde de un sábado en un balcón, si es que lo tiene. Si no, espere a que pase la covid-19 y lléveselo a un parque y deletréelo tumbado en la grama, o incluso, en los jardines de la UFM. Es un absoluto goce su lectura, que merece que destape una cerveza y se tumbe en un sofá a leerlo y releerlo. Es un canto de amor de una escritora extremadamente inteligente e interesante, y su comprensivo y poco exaltado librero.

«¿Tienes el Viaje a América de De Tocqueville? Alguien tomó prestado el mío, y no me lo ha devuelto. ¿Por qué será que personas a las que jamás se les pasaría por la imaginación robar nada encuentran perfectamente lícito robar libros?».

Sea feliz: lea a Hanff. Se lo merece.

[1] Ahora que recuerdo, El Escriba lo compré en la librería De El Pensativo, junto con un título de Oswaldo Soriano, Triste, solitario y final… que derrocha felicidad desde su portada.

Lecturas de verano, tres libros sobre un mismo destino: Grecia

Rodrigo Fernández Ordóñez

Por alguna extraña razón, siempre he relacionado a Grecia con el verano. Quizá se deba a las descripciones hermosas que leí en Indro Montanelli, o más avanzado el tiempo, en el maravilloso libro de Javier Reverte, El corazón de Ulises. Pero de lo que estoy seguro es que no puedo pensar en el verano, en el descanso, en el calor, sin pensar en el cielo helénico… no obstante tener pendiente el deseo de conocer sus islas. Mientras se cumple el sueño, que espero no tarde mucho, me queda la literatura, que buen consuelo es, y comparto con ustedes tres libros que considero deben estar en su mesa de noche en estas vacaciones, si se es de esas personas a las que les gusta viajar o bien, viajar por las experiencias de terceros. Tomar un libro cualquiera es iniciar un viaje, así que nada mejor si el destino es descrito con inteligencia, con amor, con lucidez, con belleza…

Por alguna extraña razón, siempre he relacionado a Grecia con el verano. Quizá se deba a las descripciones hermosas que leí en Indro Montanelli, o más avanzado el tiempo, en el maravilloso libro de Javier Reverte, El corazón de Ulises. Pero de lo que estoy seguro es que no puedo pensar en el verano, en el descanso, en el calor, sin pensar en el cielo helénico… no obstante tener pendiente el deseo de conocer sus islas. Mientras se cumple el sueño, que espero no tarde mucho, me queda la literatura, que buen consuelo es, y comparto con ustedes tres libros que considero deben estar en su mesa de noche en estas vacaciones, si se es de esas personas a las que les gusta viajar o bien, viajar por las experiencias de terceros. Tomar un libro cualquiera es iniciar un viaje, así que nada mejor si el destino es descrito con inteligencia, con amor, con lucidez, con belleza…

-I-

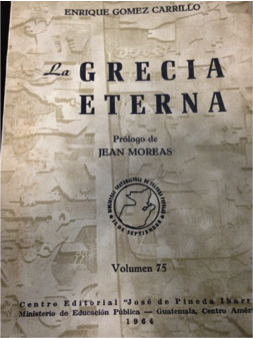

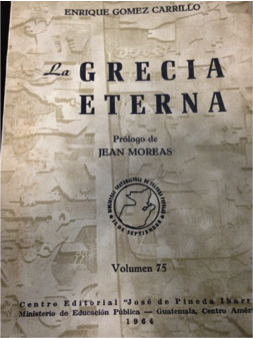

La Grecia Eterna. Enrique Gómez Carrillo

Portada de «La Grecia Eterna», publicada por la editorial del Ministerio de Educación Pública, José de Pineda Ibarra, en 1964, como parte de la Biblioteca de cultura popular “15 de septiembre”.

El libro es hermoso desde el prólogo, escrito ni más ni menos que por el poeta padre del simbolismo, Jean Moreas, amigo de su autor y que por fortuna descansa a menos de veinte metros de nuestro compatriota en el Cementerio Pére Lachaise, en el corazón de París. Desde cada esquina del bloque de tumbas en que ambos se encuentran, imagino que en la noche wallpurgis han de levantarse a hablar del cielo y la luz griegas, entre otras cosas. Moreas, con un ejemplar bajo el brazo ha de abrir La Grecia Eterna en la segunda página del prólogo, y con voz estentórea se pondrá a leer, para que lo escuche también Oscar Wilde, quien no tarda en levantarse, a pocos pasos también:

“Yo conozco en una roca azotada por el mar Ático una minúscula capilla llena de flores. A su puerta, en una mesa, se ven, en una fuente, algunos cirios labrados, blancos y amarillos. Visitando esa capilla, los marineros de la costa de Falero encienden los cirios devotamente, y tal vez piensan en agregar las ofrendas de sus abuelos: anzuelos, cañas largas, remos, redes y anclas…”.

El libro, publicado originalmente en 1908, narra el viaje de uno de los periodistas más leídos de su tiempo en lengua española, Enrique Gómez Carrillo, por Grecia. El libro tiene una virtud: su narrativa tiene más que ver con las sensaciones y las impresiones que el paisaje deja en su alma que con las descripciones en sí. Con pluma maestra nos traslada imperceptiblemente del mundo físico a las ensoñaciones que las vistas le causan en el espíritu, siendo el libro por lo tanto, de ligera lectura, que muchos críticos han confundido con superficialidad. Hasta el gran Miguel de Unamuno tuvo que salir a defender el libro, alabando la capacidad de su autor de hacerlo viajar sin salir de su estudio. Por ello es que se puede releer incontables veces, porque uno descubre siempre una nueva emoción, porque el escritor guatemalteco apela en cada momento al lector, para involucrarlo en el viaje, haciéndolo partícipe de la aventura. Ponemos un ejemplo, su entrada al país heleno, que es el primer párrafo del libro:

“Acabamos de entrar en el mar de la Odisea. A nuestra izquierda, las últimas costas latinas recortan sin acantilados en un fondo de tinieblas. A la derecha, la blanca playa de Mesina, con su faro antiguo, aparece envuelta en vapores color de plomo. En vez de respirar el perfume de los naranjos sicilianos que embalsaman este ambiente durante las noches de primavera, sentimos el acre olor de la tempestad. Nuestro barco se estremece y gime en su lucha contra las olas. A lo lejos, el cielo y el agua se confunden en una nube que la lluvia raya con sus dardos diagonales…”.

Así abre la narración de uno de sus más hermosos libros. Carrillo sabe bien de qué habla, pues al final de su vida habrá sobrevivido a tres naufragios, por lo que el incidente griego no es menor, al menos ya había naufragado una vez antes. Sin embargo, la tormenta no es más que una excusa para prender la atención del lector, pues avanzados un par de párrafos, ya el tono ha cambiado, anunciando la delicia de las casi trescientas páginas siguientes en las que no cabe más que la alegría, la sorpresa y la maravilla, acaso también la nostalgia: “En días de luz, nadie se explica que su azul serenidad haya podido infundir tal pánico a los antiguos navegantes”.

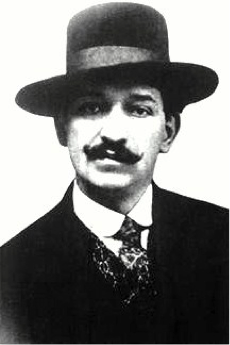

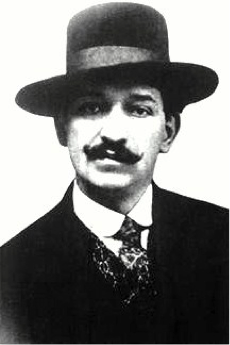

Enrique Gómez Carrillo

De sus impresiones de la mujer griega dejó constancia Gómez Carrillo: “…Yo apenas he tenido aún el tiempo de verlas pasar, gorjeantes y rítmicas; apenas he podido, en dos o tres salones literarios, respirar el ligero aroma de violetas que sus cabelleras negras exhalan y perseguir las chispas que se encienden, se apagan, huyen y vuelven a encenderse, en sus pupilas negras, apenas he besado, respetuoso, sus manos desnudas. Pero no importa. Estos breves días me bastan para hacerme la dulce ilusión de que las conozco en la intimidad…”.

El viaje, en el que visita Atenas, el Peloponeso y las islas, discurre con un ánimo proclive a la felicidad, pues “Los dioses marinos nos protegen. Las libaciones del almuerzo comenzaron a calmar sus enfados, y las libaciones de la cena les hacen sonreír…” Ninguna de sus páginas tiene desperdicio, y no quiero seguir citando para no correr el riesgo de enseñar demasiado la hermosa historia que guardan sus páginas. No quiero romper la maravilla de leer a Gómez Carrillo, y este breve texto no pretende ser más que una contundente recomendación para tumbarse en donde sea, y disfrutarse al magnífico escritor guatemalteco por el que seguimos luchando para que no caiga en el olvido.

-II-

El Coloso de Marusi. Henry Miller

Henry Miller llega a Grecia huyendo de las nieblas parisinas y de la opresión de la guerra. Busca un cambio de ambiente y encuentra un escenario que parece arder de luz. Esa es quizá la constante del libro de Miller, la constante maravilla por la luz mediterránea. También se deja conquistar por el ouzo, el aguardiente tradicional que según Miller los griegos se beben como si fuera agua mineral. Sorprendentemente, en sus páginas no hay sexo, cosa extraña en él, pero que nos dice mucho, pues el libro es una completa alucinación en la que rompe con la prosa anterior de sus Trópicos. Sigue estando presente el humor, las situaciones ridículas que le son tan queridas, pero impera siempre el asombro y la felicidad.

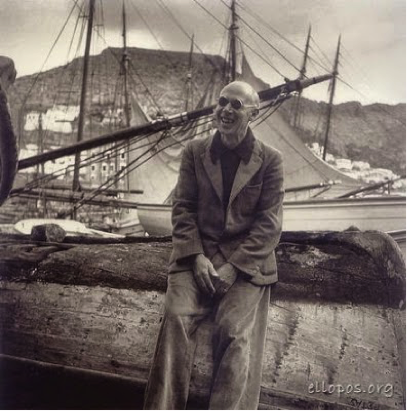

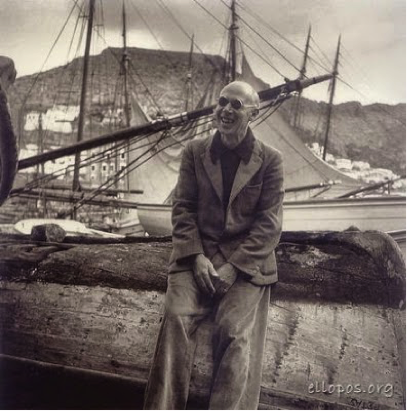

Henry Miller, en la isla de Hidra.

Henry Miller, en la isla de Hidra. De su viaje griego escribió: “…¡Cristo, qué feliz era!, y por primera vez en mi vida me sentía feliz con plena conciencia de mi felicidad. Es bueno ser feliz simplemente; es un poco mejor saber que se es feliz; pero comprender la felicidad y saber por qué y cómo, en qué sentido, a causa de qué sucesión de hechos o circunstancias se ha logrado tal estado, y seguir siendo feliz, feliz de serlo y saberlo, eso está más allá de la felicidad, eso es la gloria…”. Su rostro lo dice todo.

“De no haber sido por una muchacha llamada Betty Ryan que vivía en la misma casa que yo en París, nunca hubiera ido a Grecia. Una tarde, ante un vaso de vino blanco, comenzó a charlar sobre sus experiencias de trotamundos. Siempre la escuché con gran atención, no sólo porque sus experiencias eran singulares, sino porque narraba con tal arte que parecía uno estar viviendo lo descrito: sus relatos se grababan en mi mente como si fueran perfectos lienzos pintados de mano maestra. La conversación de esa tarde fue muy peculiar; empezamos hablando de China y del idioma chino, que ella había empezado a estudiar. Pronto nos encontramos en el norte de África, en el desierto, entre gentes de las que nunca había oído hablar. Y luego, de repente, se quedó sola, caminando junto a un río, y la luz era intensa y yo la seguía bajo el sol cegador, pero se perdió y me encontré vagando en una tierra extraña, escuchando un idioma que jamás había oído hasta ese momento. La muchacha no es precisamente una escritora, pero, es de todas formas una artista, ya que nadie ha sabido darme el ambiente de un lugar tan a fondo como ella me lo dio de Grecia. Mucho tiempo después me enteré de que fue cerca de Olimpia donde se perdió, y yo con ella, pero entonces Grecia sólo era para mí un mundo de luz como nunca lo había soñado ni esperaba ver…”.

Desde la isla de Corfú, su amigo Lawrence Durrell le había estado insistiendo que lo visitara, que el paisaje era algo que valía la pena ver. Así, meses antes de estallar la guerra, Miller hace las maletas y se va a la tierra de la luz en 1939, embarcándose en Marsella ignorando que el viaje se habría de extender por casi un año, que agota en un delicioso vagabundeo por toda la geografía griega. Allí conocerá al coloso de Marusi, que es el poeta griego Katzimbalis, uno de esos amigos intelectuales a los que conoce Miller durante su extenso viaje, y con quien se bebe ríos de ouzo y ron. Pero contrario a lo que se podría pensar, el libro no se enfoca exclusivamente en esa amistad, sino es más bien, la puerta para toda la experiencia milleriana en el amplio espacio mediterráneo. Por sus páginas desfilan personas, lugares, sueños, reflexiones, ajustes de cuentas y la nostalgia por los amores perdidos. Sus páginas contienen escenas hermosas y frases de oro, como “En Kalamata los días pasaban como una canción”, que me parece es una de las más hermosas de la literatura.

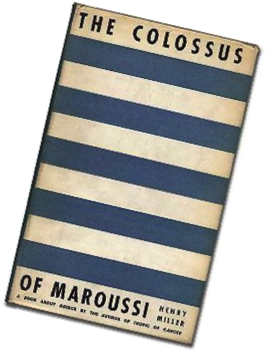

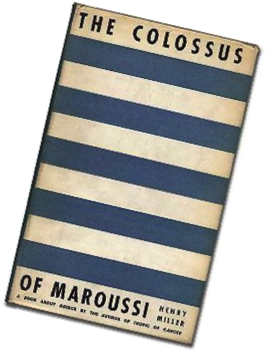

Portada inglesa del libro de Miller. El libro, como toda obra maestra, se antoja más a un sueño que a un relato.

El sueño se interrumpe cuando la guerra lo alcanza hasta los peñascos sobre el Egeo en donde se pasaba horas columpiando las piernas bajo el incandescente sol. Se le vence el pasaporte y obligado por la burocracia que rige al mundo se presenta al consulado estadounidense en Atenas para renovarlo. En cambio, recibe un billete de barco y la orden de salir de Grecia lo más pronto posible porque los italianos han cruzado la frontera de Albania y los alemanes amenazan con invadir desde el norte. Miller no podrá quedarse a testificar la derrota británica ni la penosa evacuación de Creta. Cuando los alemanes hacen ondear la bandera con su svástica sobre la acrópolis, él ya está en los muelles de Nueva York llorando por la Europa perdida.

“…Al salir de París me había prometido no hacer nada durante un año. Eran mis primeras vacaciones verdaderas en veinte años, y estaba dispuesto a que lo fueran de verdad. Todo me parecía perfecto. El tiempo ya no existía; sólo existía yo, llevado por un lento barco, dispuesto a conocer a todos los que se presentasen, dispuesto a aceptar todo lo que viniera. Saliendo del mar, como si el mismo Homero lo hubiera arreglado para mí, las islas emergían, solitarias, desiertas, misteriosas en la luz mortecina. No podía pedir más, ni deseaba nada más. Tenía todo lo que un hombre puede desear, y lo sabía. Sabía también que tal vez nunca tendría un momento igual. Sentía aproximarse la guerra cada día un poco más…”.

-III-

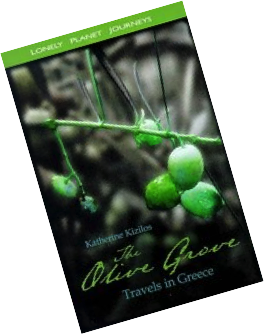

The Olive Grove. Katherine Kizilos

Kizilos es escritora de planta de la revista Cosmos, la revista de difusión científica líder de Australia, así que tiene experiencia transmitiendo sus pensamientos y sus investigaciones para un público amplio. Su libro, publicado originalmente en 1997 por la editorial de Lonely Planet, está divido en dos partes: la primera es un delicioso vagabundeo por las islas del mar Egeo y la segunda es una visita de la autora a la aldea originaria de donde su familia emigró, ubicada en las montañas fronterizas con Albania. En consecuencia, la segunda parte tiene un tono más intimista, más dado a la reflexión sobre la cultura griega y las razones del multitudinario éxodo griego de postguerra que llevó a sus compatriotas a costas tan lejanas como Australia, como sus padres y tíos.

El tono del libro es suave, como el ritmo de los ferrys que la llevan de una isla a otra, de tal forma que sus páginas se deslizan casi sin notarlo hasta que el libro se ha agotado y nos deja con ganas de más. Lastimosamente habrá que suscribirse a Cosmos para seguir gozando de la voz lenta pero soleada de Kizilos, pues éste es hasta la fecha, su único libro publicado.

El tono del libro es suave, como el ritmo de los ferrys que la llevan de una isla a otra, de tal forma que sus páginas se deslizan casi sin notarlo hasta que el libro se ha agotado y nos deja con ganas de más. Lastimosamente habrá que suscribirse a Cosmos para seguir gozando de la voz lenta pero soleada de Kizilos, pues éste es hasta la fecha, su único libro publicado.

Mi primer contacto con Henry Miller fue en las ediciones Bruguera de bolsillo, en las que tanto Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio tenían unas magníficas y perturbadoras portadas a lápiz, en blanco y negro, con una fuerte carga erótica que por supuesto, eran apenas la puerta de entrada para el mundo de alta carga sexual del escritor estadounidense. A estas alturas de la vida, no sé si tendría la energía de releer los trópicos nuevamente o su Crucifixión rosada (Nexus, Plexus y Sexus), navegar por páginas y páginas de sus diatribas y sus inconexos sueños que registraba para goce del lector joven que fui hace 24 años, pero que ya a mi edad se vuelven cansadas, por no decir exasperantes.

Mi primer contacto con Henry Miller fue en las ediciones Bruguera de bolsillo, en las que tanto Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio tenían unas magníficas y perturbadoras portadas a lápiz, en blanco y negro, con una fuerte carga erótica que por supuesto, eran apenas la puerta de entrada para el mundo de alta carga sexual del escritor estadounidense. A estas alturas de la vida, no sé si tendría la energía de releer los trópicos nuevamente o su Crucifixión rosada (Nexus, Plexus y Sexus), navegar por páginas y páginas de sus diatribas y sus inconexos sueños que registraba para goce del lector joven que fui hace 24 años, pero que ya a mi edad se vuelven cansadas, por no decir exasperantes.

El caso es que en la librería de don Chito, husmeando como siempre hasta debajo de las mesas, siempre alerta a la caza de cualquier buen libro agazapado en la sombra, me topé con un pequeño volumen, de pasta dura, de la editorial Anagrama. Consistía en una colección de cartas de Helene Hanff –radicada en Nueva York–, a un librero, Frank Doel, establecido en Londres.

El caso es que en la librería de don Chito, husmeando como siempre hasta debajo de las mesas, siempre alerta a la caza de cualquier buen libro agazapado en la sombra, me topé con un pequeño volumen, de pasta dura, de la editorial Anagrama. Consistía en una colección de cartas de Helene Hanff –radicada en Nueva York–, a un librero, Frank Doel, establecido en Londres.