Julián González Gómez

La antigua Grecia (cuarta parte)

Una vez superados los siglos de la era que los griegos llamaron “Edad Oscura”, caracterizada por las invasiones de los pueblos dorios, la civilización griega se empezó a encaminar hacia la cúspide de su desarrollo, que se manifestó plenamente en los siglos V y IV a. C. la época llamada “clásica” de esta civilización. Es en este período cuando el pensamiento, el arte y la organización social de los helenos alcanzaron sus más altas cotas y originalidad. De aquí parte el legado que esta civilización ha aportado a Occidente a lo largo de más de 2,500 años de historia.

Este proceso de desarrollo pasó por diversas etapas que no vamos a enumerar aquí, ya que estos artículos no son esencialmente descriptivos del proceso histórico, si bien tomamos lo que se podría llamar su “secuencia”. Si partimos de la base de que toda expresión de carácter artístico brota de las particularidades y singularidad de una sociedad y de sus influencias, entonces hay que considerar varios aspectos que definen sus características generales: pensamiento, cultura, religión, organización social, economía, etc. De ellos, por su relación directa con las expresiones artísticas de la Grecia antigua, vamos a considerar en primer lugar el pensamiento. Los helenos fueron el primer pueblo que, a nivel de las ideas y en consecuencia de la práctica, desarrollaron lo que nosotros podríamos denominar como una primera “teoría de las artes”. No es casualidad que, para el desarrollo de estas ideas, fueran en primer lugar los filósofos quienes se encargaran de establecer los principios y cualidades propios del quehacer artístico; tanto para guiar a los artesanos que lo ejecutaban, como para orientar y educar a los que lo contemplaban y experimentaran sus consecuencias. Pero al respecto, es necesario considerar que los griegos no desarrollaron el concepto de “arte” como tal, en términos abstractos y generales. Ni siquiera existía para ellos esa expresión; en vez de ella, empleaban el término Techne para referirse a la materia relativa a las disciplinas expresivas y representativas, las cuales se consideraban individualmente y no como un conjunto o una generalidad.

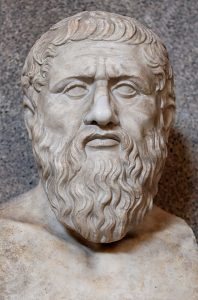

Busto de Platón, copia romana de un original griego del siglo IV a. C.

Dentro de los problemas que se plantearon estaban, en primer lugar, los relacionados con la percepción y el conocimiento; enlazado con este concepto se encontraba el aspecto, es decir, la belleza y el reflejo de la virtud. Los griegos antiguos nunca desarrollaron una definición abstracta y general sobre lo que es el arte, sino una serie de consideraciones particulares que se podían enlazar entre sí para dar cuerpo a su ejecución y apreciación. En lo esencial, este conocimiento tenía el propósito de mejorar y enriquecer al individuo y en consecuencia a la sociedad, por lo cual su carácter es, ante todo, ético. El término Kalos kagathos, de donde se deriva el sustantivo kalokagathia, describe un ideal de conducta personal basada en la práctica de las virtudes que los griegos consideraban las más importantes, entre ellas la belleza (kalos), equivalente a valentía, nobleza, bondad y hermosura interior y su equivalente en el exterior. Pero es importante considerar que para los griegos de la antigüedad, la virtud y su fruto, la belleza, sólo se podían alcanzar a través de la adquisición del conocimiento.

El término Aísthesis, Aesthesis o Aisthetiké se utilizó para definir aquello que nosotros entendemos como “percepción”. Por cierto, de este concepto, en el siglo XVIII, Alexander Gottlieb Baumgarten derivó el término “estética” y la describió como “…ciencia de lo bello, misma a la que se agrega un estudio de la esencia del arte, de las relaciones de esta con la belleza y los demás valores”. Con ello, Baumgarten creó una nueva disciplina de estudio, que se convirtió desde entonces en una disciplina filosófica y se le considera como una parte fundamental de la teoría del arte. Pero este autor relacionó el término Aísthesis únicamente con el de belleza, la Kalos de los griegos y en este contexto, que es el original en el que se concibieron estos conceptos, Aísthesis y Khalos, si bien se podían relacionar parcialmente, no significaban lo mismo.

En relación con la percepción y el conocimiento, Platón, en el diálogo Teetetes, pretendió resolver un problema que aseguraba que nunca se había resuelto hasta ese momento, a saber: ¿qué es el conocimiento? En este diálogo, el filósofo no se contenta con recibir una respuesta en la cual se enumeran varias cosas sobre qué es el particular. Su pretensión es determinar lo que el conocimiento es abstractamente, es decir, qué es la esencia del conocimiento. La primera definición la proporciona el propio Teetetes, quien adopta la doctrina subjetiva de Protágoras cuando dice: “…el hombre es la medida de todas las cosas, de las cosas que son en cuanto son y de las que no son, en cuanto no son”. El subjetivismo de esta frase consiste en afirmar que lo que nosotros conocemos se reduce a las impresiones de cada individuo. Estas impresiones no son solamente personales, sino que también es necesario que no sean las mismas para todos los hombres. Según Platón, el postulado fundamental del subjetivismo de Protágoras es que el conocimiento se identifica solo con la percepción y alega que la sensación en sí no es conocimiento verdadero. La percepción como tal es un proceso en el que cada parte es superada o reemplazada por otra. Por tal razón, la percepción carece de estabilidad y cesa tan pronto como ocurre. Se identifica a la percepción como aquello que captan los sentidos y que provoca una sensación. Por la sensación se captan las cualidades individuales físicas de las cosas, tales como su color, tamaño, figura, etc. Para ejemplificar este punto, Platón utiliza como ejemplo la diferencia que hay entre las percepciones que se manifiestan en la vigilia y las que se experimentan en el sueño, aduciendo que la percepción por sí misma no puede decirnos si estamos despiertos o dormidos, porque sólo podemos percibir uno a la vez. Por lo tanto, según Platón la Aísthesis por sí misma no nos proporciona un conocimiento verdadero, por lo que es necesario apelar a un más alto modo de conocimiento, un juicio superior.

Por otro lado se encuentra el término Doxa, que en la Grecia antigua tenía varios significados, pero aquí vamos a considerar el más común, tal y como lo declaró Platón, es “opinión”. La opinión es, ante todo, el asentimiento de la mente a una proposición con temor de la contradictoria. La opinión se da, estrictamente hablando, solamente donde hay dos posibles significados, interpretaciones o soluciones de un problema, ninguno de los cuales es absolutamente cierto. El conocimiento no puede identificarse con la opinión en general, porque una opinión puede ser verdadera o falsa.

El término Episteme es el nombre con el que Platón designa el conocimiento verdadero. Este conocimiento es, según él, absolutamente cierto, eternamente verdadero, y por tener como objeto sólo una realidad que es universal, necesaria y eterna. Según Platón, las ideas son los arquetipos eternos conforme a los cuales todo es formado. Las ideas son también los principios primeros de todas las cosas, a cuya luz todo deviene inteligible para la mente. El conocimiento entonces no es otra cosa que el conocimiento de esas ideas eternas. En el libro VII de la República, Platón ilustra el carácter absoluto del conocimiento verdadero y lo distingue del conocimiento falso mediante la famosa alegoría de la caverna.

Platón acude también al término Nóesis, que significa en griego intuición, penetración, y lo utiliza para establecer una división entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Para él, el mundo sensible, el que capta mediante la percepción (Aísthesis) es engañoso y le corresponde el criterio de la opinión (Doxa); en tanto que al mundo de las ideas le corresponde la Episteme, el conocimiento verdadero, cuyo instrumento es la razón, basada en la Nóesis.

En consecuencia, y para los fines que nos interesan aquí, Platón delimita el campo de la representación al mundo de las apariencias, que se manifiestan como una imitación (Mímesis) de la naturaleza sólo aparente y no de la real. En otras palabras, Platón considera que lo que nosotros llamamos imagen o representación es, ante todo, un engaño. Por este motivo, aunque admira profundamente a los poetas, los expulsa de la República ya que sus obras, aunque resultan placenteras, no nos pueden acercar al verdadero conocimiento y por consiguiente a la virtud y la belleza verdadera: la que existe únicamente en las ideas puras. Para Platón, la actividad de los poetas está inspirada por las musas, y la interpreta como una especie de locura divina. De ahí que los poetas no puedan crear nada cuando los abandona la inspiración, pues esta es ajena a ellos. Por lo tanto, la creación poética no es un producto de la reflexión y la racionalidad y no está orientada por el conocimiento, sino por una especie de estado alterado, como el que adquieren los borrachos después de beber en exceso.

En lo que se refiere a la pintura, señalaba que un pintor se limita a representar nada más que lo que percibe desde un solo punto de vista, el propio, que no es el verdadero. Con respecto a la música, considera que produce solamente una sensación física de goce, y que solo se puede considerar buena música a la que imita el bien, porque en la música hay que buscar la verdad y no quedarse únicamente con el goce sensorial. Tanto la música como la pintura son copias de la forma, en tanto sean reproducidas de la mejor manera posible. A pesar de estas consideraciones que nos pueden parecer desdeñosas, Platón veía con buenos ojos que el Estado diera lugar a las artes representativas en función de la educación y el sano esparcimiento de los ciudadanos. En el estado ideal Platón propone un estricto control y una censura rigurosa de las artes, en cuanto a lo que se refiere a las expresiones que no tengan en cuenta los valores morales.

¿De qué manera se reflejan estos postulados en el análisis del arte de los griegos de la antigüedad? Sobre ese punto trataremos en el siguiente artículo.