Julián González Gómez

La antigua Grecia (segunda parte)

Tal como se expresó en el anterior artículo de esta serie, la cultura clásica griega tiene su origen alrededor del siglo IX a. C. como producto de una serie de factores que cristalizaron finalmente en el siglo V a. C. y fijaron una identidad cultural profunda y perdurable en Europa y el mundo. Pero estas características, como sucede siempre en el establecimiento de cualquier suma de factores históricos, tienen sus inicios en una antigüedad lejana, en civilizaciones que alcanzaron su apogeo en tiempos anteriores; en este caso, remontándose al tercer y segundo milenios antes de Cristo. Estas culturas, llamadas prehelénicas, que heredaron a la posterior civilización griega una buena parte de su identidad, son la cultura cretense o minoica y la cultura micénica. En este artículo vamos a revisar brevemente algunos aspectos que las caracterizaron en lo que se refiere a su cultura y organización social.

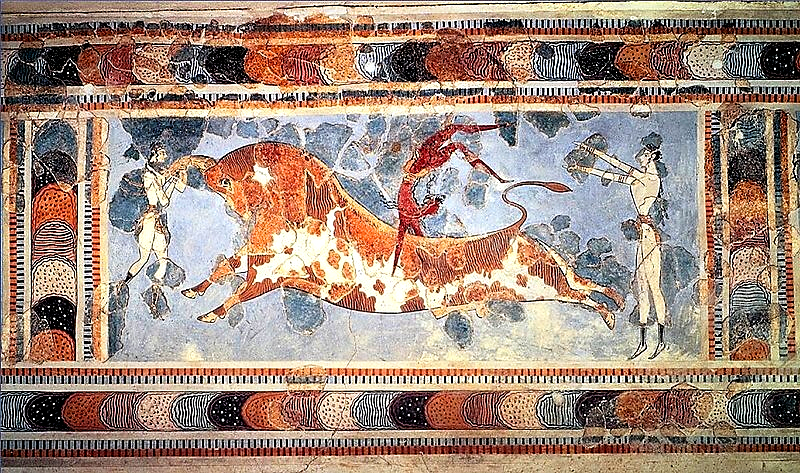

Fresco de la taurocatapsia, palacio de Knossos, 1450 a. C.

La más antigua de estas culturas es la cretense o minoica, llamada así por el mítico rey Minos, que supuestamente gobernó a este pueblo de acuerdo a las leyendas helénicas. Era una civilización que se asentó en la isla de Creta, desde los tiempos de la Edad del Cobre, en el III milenio a. C. Los recursos naturales de la tierra cretense eran escasos y muy pronto esta civilización se dedicó a explotar los recursos marítimos, sobre todo el comercio de bienes y materias primas. Junto al intercambio de bienes, también se da el intercambio cultural e ideológico y en este sentido, los cretenses establecieron relaciones interculturales en ese amplio espacio que ocuparon las principales civilizaciones de la antigüedad. Desde las costas de Siria y la Anatolia hacia el Este, hasta Sicilia y las costas del Adriático por el Oeste, y desde las costas del Mar Negro al Norte, hasta Egipto y las costas norteafricanas al Sur, abarcando prácticamente todo el Mediterráneo oriental.

Desde las primeras exploraciones que realizó el arqueólogo británico Arthur Evans, a principios del siglo XX, la civilización cretense no ha dejado de provocar admiración por sus alcances y logros. A partir de mediados del segundo milenio a. C. se constituyó en la civilización más avanzada de Europa, no sólo en lo que se refiere a sus rasgos culturales, como era el caso del desarrollo de un sistema complejo de escritura, un arte y arquitectura de gran refinamiento, y también un alto grado de progreso en su organización económica y social. Se ha podido establecer una cronología bastante exacta, que abarca hasta 11 períodos de desarrollo, desde el año 3100 a.C. aproximadamente, hasta el 1050 a. C. fecha en la cual los registros arqueológicos manifiestan un estado de decadencia, al final del cual los micénicos continentales conquistaron la isla. El período de mayor apogeo de esta civilización fue durante la fase denominada Minoico Neopalacial, que culmina abruptamente en el siglo XVII a. C. a causa de la erupción del volcán Thera, en la cercana isla de Santorini, la cual destruyó la mayor parte de la infraestructura citadina y portuaria y arrasó los cultivos de la isla, provocando un colapso del cual esta civilización nunca se repuso totalmente.

Fresco de los delfines, palacio de Knossos, 1450 a. C.

En cuanto al arte minoico, que es el tema principal que nos ocupa, sorprende su alto grado de naturalismo y su temática. Los cretenses se inspiraron en la naturaleza, sobre todo la marítima; también en sus vidas cotidianas, que se antojan dichosas y prósperas, y también, aunque en menor medida, en sus ritos religiosos. Sus dioses no parecen haber sido jueces castigadores y omnipotentes, que exigían grandes ritos, sacrificios y una casta sacerdotal dotada de gran poder; eran, en muchos aspectos, muy similares a los seres humanos, un aspecto doctrinal que después pasó a la religión helénica. Aunque estaban gobernados por reyes, estos no eran tampoco personajes omnipotentes y absolutos; elevados a la categoría de dioses, como era el caso en Egipto, y no destacan sus imágenes en las manifestaciones artísticas. Al parecer, las mujeres gozaban de un elevado rango social y religioso, como sacerdotisas del culto y como ciudadanas notables. Participaban a la par de los hombres en las ceremonias de todo tipo, y estaban en pie de igualdad en la vida doméstica y pública.

En las artes destaca la cerámica, casi toda policromada y de un alto grado de perfección, con combinaciones de dibujos figurativos y abstractos, y formas básicas derivadas de patrones geométricos, preestablecidos con base en la armonía de las proporciones. Estos patrones pasaron después a la cultura micénica y posteriormente a la helénica con muy pocas modificaciones, sentando las bases de una actividad artesanal y artística de primer orden en las expresiones de la Grecia clásica. La escultura no es en ningún caso monumental, sino más bien de modestas proporciones, realizada en marfil, bronce y terracota en el período de mayor apogeo, con figuras naturalistas de diosas, acróbatas y algunos temas zoomorfos. Otro arte destacado era el de la orfebrería, utilizando el oro y distintos tipos de gemas y piedras raras, con temas similares a las de las estatuillas esculpidas y modeladas. Pero sin lugar a dudas, son las expresiones pictóricas las que ocupan un lugar destacado en el arte minoico, en especial los frescos. En casi todos los casos, los frescos que se han encontrado proceden de los conjuntos que ornamentaban los palacios, especialmente en Knossos y Faistos, aunque en tiempos recientes se han encontrado unos maravillosos frescos en las casas de la extinta aldea de Akrotiri, en Thera, muy bien conservados a causa de las cenizas de la erupción volcánica que las cubrió, como sucedió muchos siglos después en la famosas Pompeya y Herculano. Es a través de la interpretación de los frescos minoicos que conocemos de las vidas, costumbres, sociedad y paisajes de esta civilización, dotados de un gran dinamismo compositivo. También manifiestan un alto grado de naturalismo, que no es ingenuo, sino producto de la alta depuración de sus escuelas representativas. Las figuras humanas y los paisajes siguen un patrón representativo muy similar al de la aspectiva egipcia; lo cual no es extraño en esa época, en la cual la civilización del antiguo Egipto ejerció una indudable influencia en el Mediterráneo Oriental. El colorido de los frescos es notable, no tanto por su gama cromática, sino más bien por el equilibrio armónico de sus combinaciones, destacando sobre todo el rojo oscuro y las gamas de colores terrosos, combinadas muchas veces con sus colores complementarios. Es sorprendente ver que las figuras de los elementos naturales, representados por medio de sinuosidades y espirales armónicas, se combinan con ornamentos a la vez acordes y contrastantes con los temas centrales. Si pudiésemos referirnos a los principios de una estética minoica, se diría que en ella prevalecen la simpleza y economía de medios, la composición dinámica, el sentido ornamental y la armonía cromática como complemento. No se advierte en los frescos minoicos ningún hieratismo representativo, ni una jerarquía de personajes, o tampoco aspectos que denoten una inmovilidad conceptual que no permita la expresión espontánea. El arte minoico está al servicio de las personas, su vida y su entorno inmediato, representados con una gran libertad.

Columnas minoicas reconstruidas en el palacio de Knossos, 2000-1450 a. C.

En cuanto a la arquitectura de los minoicos, nunca construyeron edificios grandiosos, ni tumbas monumentales, como lo hicieron los egipcios y los babilonios. Las edificaciones más grandes y complejas eran los palacios de los reyes, entre los que destaca el ya mencionado palacio de Knossos, una construcción de gran complejidad, realizada en piedra de regular labrado y organizada en torno a diversos patios internos. De acuerdo a algunos estudiosos, este palacio parece haber inspirado a los griegos la leyenda del famoso Laberinto, diseñado por Dédalo, donde estaba preso el Minotauro. Al igual que los demás palacios minoicos, como el de Faistos o Malia, es evidente que su compleja conformación se debe a las adiciones que fueron hechas sucesivamente en distintas etapas, sin un orden claro preconcebido. Las estancias son en general pequeñas y oscuras y tampoco se advierten recorridos ceremoniales suntuosos. Eran complejos residenciales donde habitaba el rey, su familia y los funcionarios administrativos. En la arquitectura de los palacios destacan las columnas, utilizadas para sostener las losas de los techos en los espacios más amplios, y en los portales alrededor de los patios principales. Estas columnas, de proporciones gruesas, pero armónicas, tienen dos características principales: su fuste, de sección redonda, es más ancho en la parte superior que en la inferior y sus capiteles son semejantes al que posteriormente implementaron los griegos en el orden dórico. Evidentemente, este diseño de columnas de piedra, deriva de las columnas más antiguas, realizadas con troncos de árboles y, aunque nada se ha aclarado de forma concluyente al respecto, su influencia en el muy posterior orden dórico no parece decisiva. Las casas de los minoicos, agrupadas en aldeas, eran pequeñas y sencillas, construidas en adobe y madera y responden a una arquitectura muy bien adaptada a las condiciones climáticas del entorno. No se han encontrado vestigios de templos o santuarios de importancia, por lo que se ha especulado que los ritos públicos de la religión minoica se llevaban a cabo al aire libre, con pequeños altares y edificios construidos con materiales perecederos. Algunas estancias en los palacios parecen estar dedicadas al culto, pero en este caso realizado en privado por el rey y los miembros de la corte.

Esta civilización, adelantada y a la vez sencilla, dedicada al comercio marítimo y por ello poseedora de gran riqueza, no manifiesta un arte complejo y grandioso, pero sí entrañable y vistoso en su sencillez. Su influencia se extendió a las islas del mar Egeo y a la península Helénica, por ese entonces ocupada por diversas tribus que intercambiaban con ellos materias primas por obras de arte. Esta influencia se manifestará en las culturas micénica y cicládica, que serán las antecesoras directas de la cultura helénica y de las que nos ocuparemos en el siguiente artículo.