Julián González Gómez

Egipto (Tercera parte)

En esta entrega continuamos con la descripción de aquellos aspectos fundamentales que identifican al arte egipcio antiguo; después de considerar en la entrega anterior la llamada “aspectiva” como el primero de ellos. Hoy nos ocuparemos de otros rasgos: la ley de la frontalidad, con sus atributos asociados: la simetría especular y el hieratismo, y finalmente la llamada “perspectiva jerárquica”.

La ley de la frontalidad, también llamada (inapropiadamente) frontalismo, consiste en un principio fundamental de composición en el arte arcaico y antiguo, especialmente en la escultura, utilizado desde el paleolítico en las culturas de la cuenca del Mediterráneo y en Eurasia. Las figuras se representan de manera predominantemente frontal, de cara al observador, por lo que las facetas laterales y la posterior carecen de importancia representativa y están siempre supeditadas a la principal; o bien, son inexistentes. La jerarquía de la frontalidad implica también que, tanto el cuerpo, como los miembros superiores e inferiores, son representados de forma rígida, carentes de flexión y supeditados a la simetría bilateral, con un eje que divide en dos partes iguales a la figura completa. Este tipo de representación en el arte egipcio antiguo estaba reservado generalmente a las esculturas de los dioses y los faraones, como una convención establecida desde la época predinástica, hasta los tiempos de la dominación romana, e incluso posteriormente.

Desde los inicios del estudio de la historia del arte y hasta hace poco tiempo, se ha considerado a este rasgo como de carácter “primitivo”, sobre todo porque se ha encontrado abundantemente en el arte arcaico proveniente de diversas civilizaciones. Incluso, algunos investigadores lo han denominado con el epíteto de “ingenuo”. Sin embargo, en el caso del arte egipcio antiguo, su empleo no es consecuencia de una falta de recursos técnicos y expresivos por parte de los artistas, sino más bien responde a los aspectos simbólicos que esa técnica potencializa y refuerza. La ley de la frontalidad tiene su fundamento en el principio del valor primordial de la firmeza y estabilidad de los dioses y los faraones, considerados seres imperecederos e inmutables, que gobiernan eternamente.

En cuanto a la simetría bilateral, característica asociada siempre a la frontalidad, habría que aclarar algunos aspectos acerca de su condición como medio de representación. En primer lugar, la simetría bilateral no es el único tipo de simetría que existe, tanto en el arte, como en la naturaleza, de donde proviene, y que sus características se han determinado por medio de la matemática. El término “simetría” es claro y preciso: se refiere a una correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. En la Grecia antigua se definió como “la correspondencia y relación de las partes entre sí y con la totalidad”, lo cual implica que existen diversas relaciones que están contenidas dentro de los límites de este concepto. Existen cinco tipos de simetría: la simetría bilateral o especular, la simetría de rotación o radial, la simetría de abatimiento, la simetría de traslación y la simetría de ampliación. Más adelante, en otro artículo, estudiaremos las características de la simetría en detalle. En el caso que ahora nos ocupa, el del arte antiguo de Egipto, la simetría que se manifiesta en sus obras es sobre todo la simetría bilateral, por lo que nos referiremos en exclusiva a ella por ahora.

En su forma elemental, la simetría bilateral es un tipo de composición que consiste en desplegar de forma idéntica la misma imagen a ambos lados de un imaginario eje o plano que pasa por el centro, como dos imágenes especulares que se unifican y complementan, de manera similar a como se presenta una imagen en un espejo. La tendencia hacia la simetría bilateral en la imaginería egipcia tiene que ver con la concepción dualista de su cosmología. Esta característica implicaba la necesidad de establecer equilibrios entre opuestos, la armonización de contrarios y la representación de la totalidad a través de lo dispar. Probablemente, esta visión dualista provenía en un principio de las propias condiciones geográficas de Egipto, dividido entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto; la tierra fértil (Kemet, de donde viene la palabra “alquimia” y su derivación “química”) y el desierto (Deshret, o “tierra roja”, de donde proviene la palabra “desierto”); el valle del Nilo y el delta, etc. Como dualidad entendemos la reunión de dos caracteres distintos en una misma persona o cosa y como dualismo la concepción que supone que en el conjunto de la realidad hay dos principios que se oponen irreductiblemente, pero que son igualmente necesarios, eternos e independientes el uno del otro. En la religión egipcia se manifestaba también este dualismo: el bien, representado por Horus y el mal, representado por Seth; en la vida terrena y la vida ultraterrena: el Este (la vida) y el Oeste (la muerte), etc. Como principio regidor, el Maat establece entonces el equilibrio y la complementariedad de los opuestos, aunándolos en una totalidad armónica, y la simetría bilateral responde cabalmente ante estos requerimientos.

El hieratismo consiste en un recurso expresivo, estilo o ademán que presenta una gran solemnidad, y generalmente ha sido empleado en relación a los elementos sagrados, propios de una religión. El hieratismo implica en el arte el plasmar lo representado siguiendo la máxima solemnidad, para lo cual se elimina toda gestualidad o anécdota. De esa forma se alcanza un efecto de gran sobriedad y distanciamiento, propios de una idealización que ensalza a lo representado como figura de carácter sagrado. Los antiguos egipcios representaban a sus dioses y faraones mediante esta fórmula, mostrando al personaje inmóvil, pero con los músculos en tensión, el rostro inexpresivo, aunque apacible y en una actitud serena, imperturbable y dominante. Sus atributos se mostraban de una forma discreta y carente de ostentación, como si no necesitase de ellos para mostrar su poder y magnificencia, imponiéndose únicamente por su propia presencia.

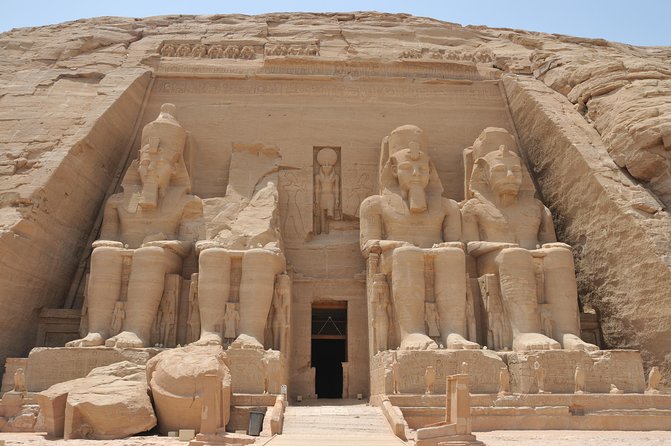

Mediante el hieratismo los egipcios lograron plasmar con gran intensidad una amplia gama de contenidos, por lo que se convirtió en un recurso de gran efectividad expresiva. No obstante, en algunas ocasiones se manifestaron algunos matices que variaban este esquema tan rígido, permitiendo ciertas concesiones expresivas, haciéndolo más sutil. Por ejemplo, en algunas ocasiones se plasmó una ligera sonrisa en el rostro de un faraón, para “humanizarlo” levemente; o bien sus manos hacen un ligero ademán; o también su mirada no está totalmente dirigida al frente, mostrando cierta desviación lateral. En general, el hieratismo egipcio se muestra, como se señaló antes, preferentemente en las figuras de dioses o faraones, pero también se encuentra en las figuras de las tumbas de ciertos personajes de alto rango, como sacerdotes o funcionarios de alta categoría. En casi todos los casos las figuras hieráticas están solas, exentas, sin presentar una relación espacial o figurativa con un contexto específico, como un paisaje o un espacio. Por ejemplo, las grandes estatuas de Ramsés II que se encuentran en el frontispicio del templo de Abu Simbel en el Alto Egipto, no mantienen una relación orgánica con el edificio, están únicamente sobrepuestas, presidiendo la entrada con su presencia imponente. La única excepción que se encuentra en relación a la regla del hieratismo representativo en el antiguo Egipto fue durante el período del reinado de Amenofis IV, llamado Akhenatón, quien estableció parámetros distintos, los cuales rompieron con la formalidad tradicional que se había mantenido durante miles de años.

Un último rasgo esencial del arte antiguo de Egipto lo constituye la llamada “perspectiva jerárquica”, la cual consiste en distorsionar el tamaño de las figuras para destacar determinados aspectos narrativos. Así, en una misma representación se encuentran distintos personajes interactuando en escalas dispares, unos de gran tamaño al lado de otros de tamaño más pequeño, o incluso minúsculo. Este recurso también ha sido utilizado en las representaciones de carácter artístico y narrativo desde el paleolítico hasta la actualidad. Por ejemplo, en el Renacimiento, época en la cual el naturalismo era la norma, Miguel Ángel distorsionó ciertas partes de la anatomía de algunas figuras con el objetivo de ensalzar determinados mensajes narrativos, como en el caso de las manos del David, o la relación de escalas entre el cuerpo de la Virgen y el de Cristo en la Piedad Vaticana.

En Egipto, la perspectiva jerárquica, al contrario de los que muchos creen, no se utilizó con la pretensión de destacar a unos personajes en relación a otros, de acuerdo a su rango o jerarquía social. Se utilizó más bien, como una conceptualización de carácter plástico. Las variaciones en el tamaño de los representados responden al énfasis que se le pretende dar a ciertos individuos para ensalzarlos visualmente, de acuerdo al marco que se consideraba adecuado y su trascendencia simbólica y mágica. Por consiguiente, al observar una escultura, un relieve o una pintura, los individuos representados con grandes dimensiones no son necesariamente los que tienen una mayor jerarquía social o religiosa, sino aquellos que en un contexto temático específico se les ha querido destacar por sobre otros.

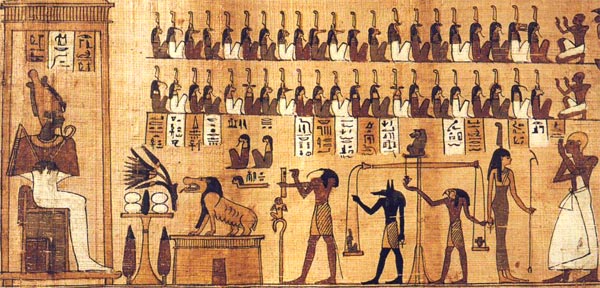

Por ejemplo, en una psicostasis (la pesa del alma del individuo en una balanza, tras su muerte, para decidir su futuro) del Libro de los Muertos, que se encuentra en el Museo Egipcio de Turín, el dios Osiris fue representado de un tamaño mayor que el resto de los dioses que en ella aparecen; mientras que, en el lado opuesto de la escena, se representa al difunto que accede a la sala del juicio de un tamaño también mayor al de los dioses, pero un poco menor al de Osiris. El tamaño más grande de ambos personajes no significa que necesariamente están en una escala superior al resto de los representados, sino más bien que ambos son los personajes fundamentales en la acción que se narra y que los demás representados son, en este caso, secundarios. Osiris es quien tiene la máxima autoridad en el juicio y el enjuiciado, es decir, el muerto, es el protagonista principal.

Los rasgos descritos en el anterior artículo y en éste nos permiten visualizar y entender a cabalidad el arte egipcio de la antigüedad, tanto para enriquecer nuestros conocimientos, como para fomentar nuestra sensibilidad. En la próxima entrega, nos ocuparemos de aquellas manifestaciones heterodoxas dentro de la narrativa egipcia, y también de su arquitectura.