Julián González Gómez

La fragmentación explícita nos mueve a considerar una suerte de desintegración con la cual nos podemos identificar en determinados momentos de la vida. Esta identificación, en muchos casos, tiene que ver con una sensación interna y subjetiva que puede llegar a afectarnos y conmovernos profundamente. Aunque la imagen de la obra que aquí se presenta muestra esa fragmentación, su título no alude a ella. En la intención de la pintura abstracta incipiente, estaba contenida una suerte de visión programática de una realidad paralela y subjetiva que el artista pretendía mostrar y que el observador debía interpretar. Es una visión totalmente alejada de consideraciones objetivas que implican una interpretación literal de la imagen. Con un lenguaje libre de simbolismos el camino interpretativo queda libre para cualquier lectura.

La fragmentación explícita nos mueve a considerar una suerte de desintegración con la cual nos podemos identificar en determinados momentos de la vida. Esta identificación, en muchos casos, tiene que ver con una sensación interna y subjetiva que puede llegar a afectarnos y conmovernos profundamente. Aunque la imagen de la obra que aquí se presenta muestra esa fragmentación, su título no alude a ella. En la intención de la pintura abstracta incipiente, estaba contenida una suerte de visión programática de una realidad paralela y subjetiva que el artista pretendía mostrar y que el observador debía interpretar. Es una visión totalmente alejada de consideraciones objetivas que implican una interpretación literal de la imagen. Con un lenguaje libre de simbolismos el camino interpretativo queda libre para cualquier lectura.

Todas estas primeras experiencias de abstracción descienden de los hallazgos de los cubistas, quienes por fin se decidieron a romper la representación literal que era la norma desde el Renacimiento. Aunque los cubistas como Picasso y Braque nunca rompieron con la figuración, otros artistas que los siguieron llegaron a alcanzar la rotura y se adentraron en un mundo de nuevas posibilidades. Picabia bebió de esas experiencias en esos años de intensas investigaciones al igual que muchos otros. La mayoría quedaron en simples intentos que no tuvieron mayores consecuencias, pero otros experimentos llevaron a conformar nuevas vanguardias que dejaron una imperecedera huella en la historia del arte moderno.

En esta obra vemos una composición densa y abigarrada, conformada por múltiples fragmentos de elementos que no se pueden identificar, pero que nos parecen extrañamente conocidos. Hay un ritmo primordial que es discontinuo y que fija todas las pautas visuales. Hacia la parte superior hay un agrupamiento más denso de figuras de menor tamaño y en la parte inferior, las figuras han crecido y se muestran menos abigarradas. Parece como que si todas las formas descansaran sobre una base y se proyectaran hacia arriba. La fluidez espacial es total y surge como producto de una libertad compositiva que aparentemente no tiene límites. Debido a esta libertad compositiva, el autor no utilizó ningún esquema preestablecido como por ejemplo trazos reguladores o directrices, permitiendo que las formas se plasmaran en un aparente desorden que fluye sin dirección evidente.

El uso del color es restringido, es casi una composición monocromática y muestra que Picabia no tenía –aparentemente– intenciones de establecer una comunicación cromática con el observador. Sin embargo, hay una intención de establecer un ritmo en el color que se hace palpable en la combinación de una gama de tonos ocres que dominan el esquema y que se mezclan con grises neutros que establecen cierto contraste.

Es esta una obra que nos puede mover a tener una sensación de excitación y algarabía, siempre y cuando nos sintamos identificados con los códigos que estableció el artista. Cuando Picabia la pintó, atravesaba por una fase de experimentación en la que buscaba definir un lenguaje abstracto, que consolidara un esquema visual que se inscribiese en una vanguardia, pero pronto abandonó estos experimentos y se sumergió en el dadá, que lo llevaría a ser uno de sus artistas más reconocidos.

Francis-Marie Martínez Picabia nació en París en 1879, proveniente de una familia cubana de raíces gallegas. Su padre era diplomático y esta posición le permitió darle una magnífica formación a Francis, quien se decantó por las expresiones artísticas desde muy joven. Estudió en la École des Beaux-Arts y en la Escuela de Artes Decorativas de París, donde recibió una fuerte influencia del impresionismo y el posimpresionismo. Muy pronto se vinculó a las vanguardias, en especial al cubismo y empezó a experimentar dentro de sus esquemas. Más tarde conoció a Marcel Duchamp. En 1913 viajó a Nueva York para darse a conocer como artista de vanguardia y estuvo allí hasta 1916, año en el que se marchó a Barcelona, donde siguió trabajando sobre sus propias tendencias. En 1917 volvió a París donde conoció a Tristan Tzara y un buen grupo de los artistas dadá y se sumergió de lleno en este movimiento participando en sus múltiples expresiones, muchas de ellas escandalosas para la sociedad de su tiempo. Unos años más tarde, se vio influenciado por el incipiente surrealismo, aunque nunca llegó a participar de lleno en este movimiento comandado por André Breton. A partir de 1924 se moderaron sus tendencias nihilistas y volvió a experimentar con un arte más tradicional y figurativo en el que destacó realizando gran cantidad de exposiciones en Europa y los Estados Unidos. Trabajando en sus propios y originales conceptos artísticos desarrolló el resto de su carrera residiendo en París, donde murió en 1953.

Julián González Gómez

En un extraño paisaje, con un cielo neutral y un mar en calma donde flota una criatura que recuerda a un pez, hay dos figuras que están colocadas cada una a cada lado de una columna. El suelo está plagado de plantas de pequeño tamaño que de lejos recuerdan a un arrecife de coral. Pero nos podríamos preguntar si lo que estamos viendo es en realidad lo que estamos interpretando y no es así. No hay ningún elemento que sea totalmente interpretable aunque nos parezca familiar.

En un extraño paisaje, con un cielo neutral y un mar en calma donde flota una criatura que recuerda a un pez, hay dos figuras que están colocadas cada una a cada lado de una columna. El suelo está plagado de plantas de pequeño tamaño que de lejos recuerdan a un arrecife de coral. Pero nos podríamos preguntar si lo que estamos viendo es en realidad lo que estamos interpretando y no es así. No hay ningún elemento que sea totalmente interpretable aunque nos parezca familiar.

La figura de la izquierda porta una extraña vestidura sobre su cuerpo y tiene lo que parecería ser una máscara sobre su rostro, mientras que sobre la cabeza lleva un misterioso tocado o quizás es su pelo. La figura de la derecha es evidentemente femenina y está vestida también con un extraño ropaje que permite ver parcialmente su anatomía. Lleva también un tocado sobre su cabeza y además, porta algo que parece ser un instrumento musical que termina en la cabeza de lo que pudiera ser una gárgola, un ser monstruoso. No parece haber un diálogo entre ambas figuras, pero es posible que la relación se verifique a través de la columna que está en medio.

La organización del cuadro es bastante simple y es equilibrada a pesar de que la columna establece una línea central que determina el balance asimétrico de la composición. El colorido, aunque muy variado y relativamente armónico, sobre todo en la sección inferior y la columna, resulta apagado y connota un escenario poco luminoso y al final, triste y hasta deprimente.

La imagen es sórdida y desconcertante, es difícil establecer las relaciones entre los elementos porque en realidad estas no existen. Tampoco el título describe nada relacionado con el cuadro ni con ningún programa. Se trata de una imagen onírica, expresión del arte surrealista que fue hecha por uno de los más destacados miembros de este movimiento, Max Ernst.

El surrealismo surgió en los años 20 del siglo pasado a través de la asociación de un grupo de artistas plásticos y poetas alrededor de la figura de André Bretón, un psicoanalista seguidor de las teorías de Freud. Bretón impulsó una expresión personal y única de cada creador basada en las imágenes del subconsciente y el automatismo psíquico. Muchos de los artistas y poetas de este grupo provenían del movimiento Dadá y por lo mismo, estaban fuertemente influenciados por los gestos irracionales, la explosión instintiva y un decurso iconoclasta en lo que se refiere a los términos del arte, la cultura y la sociedad. El surrealismo proponía una nueva expresión y esta tenía que ver con la liberación de aquellos elementos que subyacen debajo de la consciencia y el juicio. No mediaba ningún filtro racional para expresar algo y tampoco contenía, en general, aspectos simbólicos que deberían interpretarse. Un factor esencial para revelar estos contenidos son las imágenes de los sueños, en los que no median ni la razón ni ningún otro filtro que tenga que ver con la realidad fenomenológica de la vida. La expresión surrealista es entonces una imagen visual o literal del subconsciente que se manifiesta tal cual, aunque no tenga sentido.

Max Ernst nació en Brühl, Alemania en 1891. Era hijo de un pintor aficionado y seguramente dio sus primeros pasos en el arte al lado de su padre. En 1909 ingresó a la Universidad de Bonn donde estudió varias carreras, entre ellas Filosofía, Historia del Arte y Psiquiatría, aunque no se graduó en ninguna de estas disciplinas. Por esa época empezó a pintar con una fuerte influencia del expresionismo. En 1914 se enlistó en el Ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial. Se sintió atraído por el movimiento Dadá y empezó a experimentar con la técnica del collage creando obras de un fuerte contenido satírico e irracional. En 1922 se instaló en París donde empezó a relacionarse con el recién surgido grupo de los surrealistas, al que aportó la técnica del frottage que consistía en obtener una serie de texturas inéditas frotando diversos materiales en la tela. Como miembro activo del grupo surrealista, participó en numerosas exposiciones y actos de esta tendencia, incluyendo una aparición en la película La edad del oro de Luis Buñuel.

Cuando las tropas nazis invadieron Francia en 1940 fue encarcelado y luego, logró evadirse para marchar a los Estados Unidos donde se asentó en Nueva York. En 1953 se fue de Los Estados Unidos y se afincó definitivamente en París, aunque realizaba constantes viajes a diversos países, en especial a su patria Alemania. Reconocido internacionalmente, continuó fiel a los principios del surrealismo y ejerció un notable influjo sobre gran cantidad de artistas de las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado. Durante esta época empezó a desarrollar nuevas técnicas y su afán de experimentación nunca terminó. Entre las novedades que presentó a partir de los años 60 estuvo la instalación de objetos. Murió en París a los 84 años en 1976.

Julián González Gómez

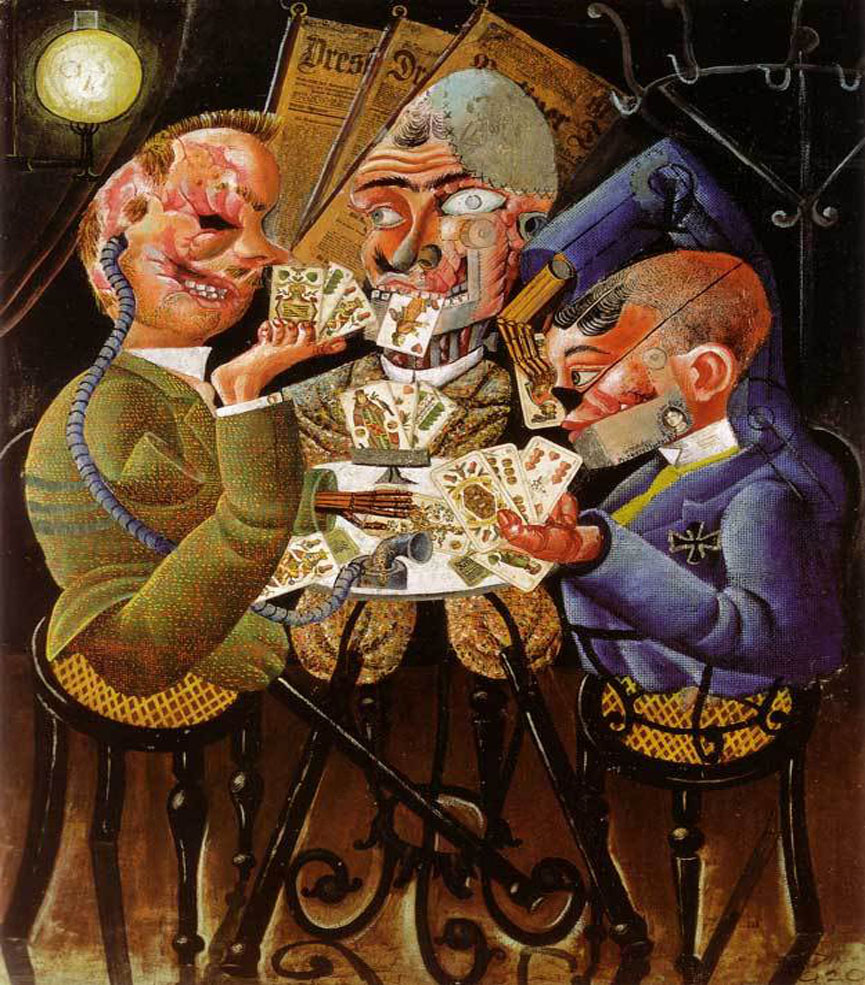

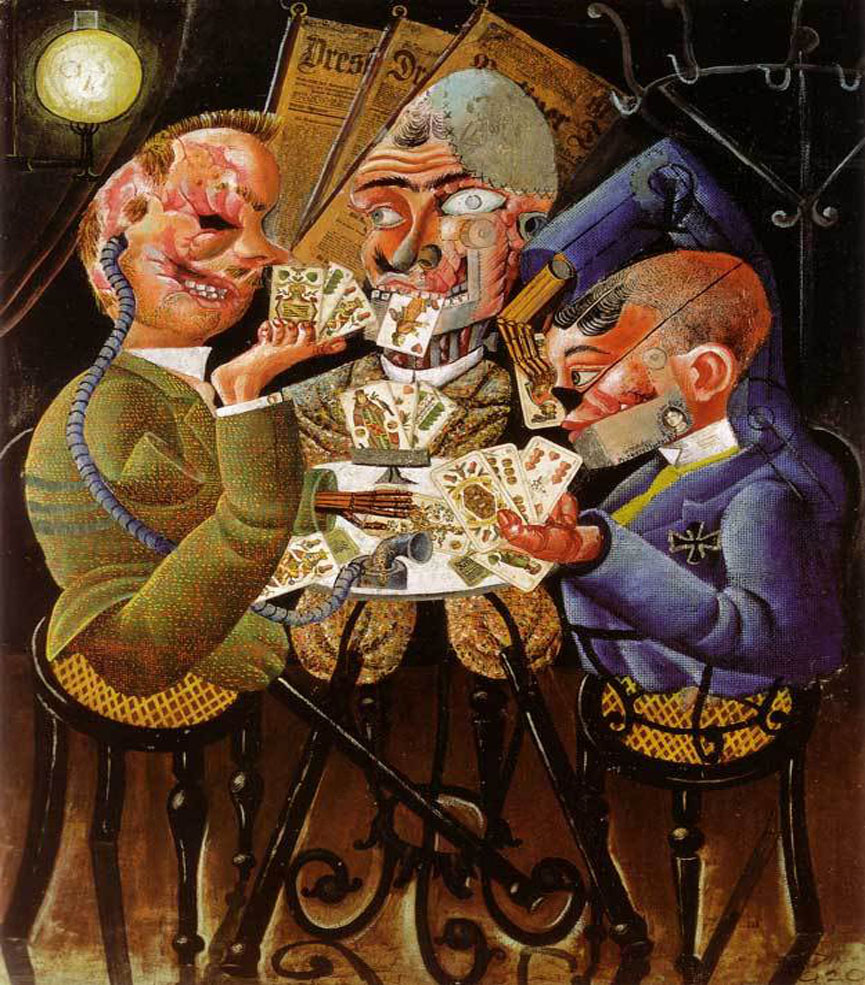

Hay un arte en el cual la autocomplacencia y el sentido de lo agradable le es ajeno por superfluo, es un arte que se podría catalogar de “feo” en su sentido más crudo y desgarrado, y este cuadro pertenece a él. Durante una noche y en un lugar cerrado y sórdido, tres personajes se sientan alrededor de una mesa, iluminados por una tenue lámpara, están jugando a las cartas y es el momento en el que cada cual está mostrando su jugada a los otros dos. El juego se llama Skat y desde hace mucho ha sido el juego de cartas más popular en Alemania y otros lugares del centro de Europa.

Hay un arte en el cual la autocomplacencia y el sentido de lo agradable le es ajeno por superfluo, es un arte que se podría catalogar de “feo” en su sentido más crudo y desgarrado, y este cuadro pertenece a él. Durante una noche y en un lugar cerrado y sórdido, tres personajes se sientan alrededor de una mesa, iluminados por una tenue lámpara, están jugando a las cartas y es el momento en el que cada cual está mostrando su jugada a los otros dos. El juego se llama Skat y desde hace mucho ha sido el juego de cartas más popular en Alemania y otros lugares del centro de Europa.

Los tres individuos son veteranos de guerra y muestran de forma cruda las mutilaciones y heridas recibidas en combate. El que está de frente muestra los dos muñones que quedaron después de perder las piernas, también ha perdido los brazos y su cuello puede sostener su cabeza únicamente por medio de una prótesis. En la cabeza lleva una placa metálica que cubre la parte del cráneo que perdió, un ojo es de vidrio y su mandíbula, por medio de la cual sostiene las cartas, es de metal pues también la ha perdido. El personaje de la izquierda perdió una pierna y el brazo derecho; en el muñón del brazo izquierdo lleva una prótesis y ha perdido también la mitad derecha de la cabeza faltándole el ojo, la oreja y la mejilla; lleva un largo tubo con un auricular que sale del agujero donde estaba la oreja y le sirve para poder oír. Al personaje de la derecha le faltan las dos piernas y el brazo derecho, donde lleva una prótesis; carece de la movilidad de su espina dorsal y ha perdido la mandíbula y la nariz, pero lleva orgullosamente la cruz de hierro que ganó en combate.

La parte inferior de los cuerpos de los tres personajes se mezcla con las patas de la mesa y las sillas, como aludiendo a la naturaleza inanimada de sus piernas, carentes de movimiento autónomo. Lo mismo sucede con el perchero que se encuentra detrás de uno de ellos y que cierra la composición en la parte superior derecha. Detrás del personaje central se pueden ver tres periódicos de la época, en clara alusión a los terribles acontecimientos que estaba viviendo Alemania en la postguerra.

Dix empleó no solo el pigmento disuelto en óleo para realizar esta patética representación, sino además usó el collage para resaltar ciertos detalles como las prótesis de las mandíbulas. Las cartas son de un auténtico mazo de Skat, al igual que las hojas de los periódicos, que son de Dresde y aluden directamente al contexto donde se desarrolla este drama. El cuadro no pretende provocar pena o compasión en el que lo contempla, es más bien una parodia de los horrores de la Primera Guerra Mundial sufridos por los que la sobrevivieron y también es una llamada de atención sobre la espantosa situación que sobrevino después de ella, en la cual se perdió la cohesión social, se inició una depresión económica y una inmensa inflación que hizo imposible la vida para todos los alemanes. Todo este caos y carencia desembocaría en una gran polarización de la sociedad y dentro de esta situación surgirían grupos de radicales, en especial el Partido Nazi, con los consiguientes acontecimientos que desembocarían años después en su ascenso al poder y la segunda guerra mundial.

Aunque se podría catalogar esta obra dentro del marco del segundo expresionismo alemán, figurativo y cargado de connotaciones sociales, su deuda más grande es con el movimiento Dadá por su ironía y sentido caricaturesco: una parodia sombría, patética y horrorosa. Dix conoció de primera mano estos sucesos ya que participó en la guerra como combatiente y, aunque pudo sobrevivir a ella, quedó marcado por dentro, mutiladas sus ilusiones y su sentido de la vida, al igual que los tres esperpentos que pintó en este cuadro.

Otto Dix nació en Gera, Alemania, en 1891 y era hijo de un obrero de la metalurgia. Su madre, aficionada al arte y las letras, seguramente ejerció una notable influencia en su hijo, quien en vez de dedicarse a un oficio como correspondía a su condición, prefirió dedicarse a una carrera artística. Entre 1905 y 1909 estudió con un pintor decorativo, quien al parecer no le auguró un futuro brillante en el arte. Poco después consiguió que el gobierno local le concediese una beca de estudios y se marchó a Dresde, inscribiéndose en su prestigiosa escuela de Bellas Artes, donde estuvo hasta 1914, aprendiendo las técnicas artísticas tradicionales. En este período se vio atraído especialmente por la pintura de los maestros renacentistas alemanes, pero también llamaron su atención las vanguardias que por ese entonces estaban en apogeo como el cubismo, el futurismo y el expresionismo.

En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Dix se enroló en el ejército y peleó en los frentes ruso y francés. Como le sucedió a tantos jóvenes que intervinieron en esta hecatombe, Dix quedó profundamente marcado por las huellas del conflicto y a su regreso en 1919 hizo de la guerra uno de los temas fundamentales de su obra pictórica. En esta ciudad fundó junto a otros artistas el Dresdner Secession Gruppe, un grupo radical en el que había pintores y escritores afines al expresionismo y el dadaísmo, con quienes elaboró gran cantidad de pinturas y collages de carácter crítico y social. En 1922 se marchó a Dusseldorf, donde se unió a otro grupo radical de artistas, Das Junge Rheinland. En 1925 se trasladó a Berlín, donde desarrolló una vasta obra de crítica social, siendo influido por la corriente en boga por ese entonces en Alemania: la Nueva Objetividad.

En 1927 regresó a Dresde, donde fue nombrado catedrático de la Escuela de Bellas Artes, en la que impartió clases hasta 1933, año en el que el partido Nazi subió al poder y por ser considerado como uno de los principales exponentes de lo que llamaron “arte degenerado” fue destituido. A partir de estos sucesos se aisló y vivió en varios lugares, abandonando la crítica social y dedicándose a la pintura religiosa con marcada influencia renacentista. En 1938 fue arrestado por la Gestapo y pasó un tiempo en prisión y pasó la segunda guerra mundial en su ciudad natal. En 1945 se le llamó de nuevo al frente y fue capturado por los franceses. Tras su liberación en 1946 se trasladó a Hemmenhofen y pasó los años de la postguerra desarrollando su obra pictórica dentro de los cánones renacentistas y también expresionistas. En las décadas de 1950 y 1960 recibió varios premios y distinciones, en especial la Cruz del Mérito Federal, otorgada a personajes distinguidos de las ciencias y las artes. Murió de una apoplejía en 1969 y fue enterrado en Hemmenhofen.

La fragmentación explícita nos mueve a considerar una suerte de desintegración con la cual nos podemos identificar en determinados momentos de la vida. Esta identificación, en muchos casos, tiene que ver con una sensación interna y subjetiva que puede llegar a afectarnos y conmovernos profundamente. Aunque la imagen de la obra que aquí se presenta muestra esa fragmentación, su título no alude a ella. En la intención de la pintura abstracta incipiente, estaba contenida una suerte de visión programática de una realidad paralela y subjetiva que el artista pretendía mostrar y que el observador debía interpretar. Es una visión totalmente alejada de consideraciones objetivas que implican una interpretación literal de la imagen. Con un lenguaje libre de simbolismos el camino interpretativo queda libre para cualquier lectura.

La fragmentación explícita nos mueve a considerar una suerte de desintegración con la cual nos podemos identificar en determinados momentos de la vida. Esta identificación, en muchos casos, tiene que ver con una sensación interna y subjetiva que puede llegar a afectarnos y conmovernos profundamente. Aunque la imagen de la obra que aquí se presenta muestra esa fragmentación, su título no alude a ella. En la intención de la pintura abstracta incipiente, estaba contenida una suerte de visión programática de una realidad paralela y subjetiva que el artista pretendía mostrar y que el observador debía interpretar. Es una visión totalmente alejada de consideraciones objetivas que implican una interpretación literal de la imagen. Con un lenguaje libre de simbolismos el camino interpretativo queda libre para cualquier lectura.