Julián González Gómez

“La naturaleza puede ser malgastadora en todas partes, pero el artista debe ser extremadamente frugal. La naturaleza es casi vertiginosamente locuaz; el artista debe ser taciturno. Si mis obras a veces dan una impresión primitiva, ello se puede explicar afirmando que surgen de mi disciplina, que busca reducirlo todo a unos pocos pasos. Es sólo frugalidad, la habilidad profesional final, en realidad lo opuesto al verdadero primitivismo”.

“La naturaleza puede ser malgastadora en todas partes, pero el artista debe ser extremadamente frugal. La naturaleza es casi vertiginosamente locuaz; el artista debe ser taciturno. Si mis obras a veces dan una impresión primitiva, ello se puede explicar afirmando que surgen de mi disciplina, que busca reducirlo todo a unos pocos pasos. Es sólo frugalidad, la habilidad profesional final, en realidad lo opuesto al verdadero primitivismo”.

Estas palabras de Paul Klee, uno de los mayores artistas del siglo XX, reflejan la visión integral del arte que practicó: una aventura profundamente humana e intimista que se manifestaba con los mínimos elementos posibles, pero todos de una enorme elocuencia expresiva. Klee nunca quiso impresionar a nadie con su obra, la cual se asemeja a una especie de diario íntimo que desarrolló durante toda su existencia y tampoco pretendió dejar escuela. Tan solo manifestarse a sí mismo a través de un lenguaje absolutamente personal, el cual se asemeja al de los niños por su candidez y claridad.

En esta obra, una esfera roja, ligeramente desplazada hacia arriba sobre el centro, domina la composición. El halo de luz que la rodea, de color parecido al del oro, empuja hacia los márgenes los elementos del mundo que Klee reprodujo: pájaros, extraños habitantes zoomorfos y entes que recuerdan a la flora, todos reducidos a un lenguaje de signos que se desenvuelven accidentadamente, como si hubiesen sido desplazados de improviso. También se encuentran algunos misteriosos signos alfabéticos que parecieran haber sido colocados al azar intensificando así la sensación de que un aparente caos acaba de irrumpir en este mundo. La simbología es entonces oscura por su ambigüedad, ya que a primera vista pareciese que la estructuración de la composición manifiesta un orden que va desde los bordes hacia el centro, pero en realidad es un orden centrífugo, lo opuesto, que se puede verificar por medio de la cantidad de figuras y formas que están cortadas por los márgenes.

Los colores, apenas el rojo intenso del círculo y el amarillo dorado con ciertas variantes están desarrollados en sutiles gradaciones y claroscuros que definen las formas de las figuras por medio de las tonalidades. El balance resultante es entonces de un equilibrio sólido y concreto que le da a esta obra un ligero toque decorativo. Finalmente, el lenguaje de signos de Klee aquí se concreta en formas naturales y combinaciones aleatorias que denotan la influencia que en esta época ejerció el surrealismo en el artista.

Cuando Klee terminó esta obra, empezó a advertir los primeros síntomas de la dolencia que le causó la muerte sólo cinco años después: la esclerodermia, una grave enfermedad degenerativa que ataca la piel y consiste en una afección que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error y destruye tejido corporal sano. Sin embargo, a pesar de su afección, Klee produjo gran cantidad de dibujos y pinturas ininterrumpidamente hasta el final.

Paul Klee nació en Münchenbuchsee, Suiza, en 1879, en una familia de músicos. Su padre era alemán y por esta razón Klee obtuvo esa ciudadanía, la cual no abandonó durante toda su vida. A la vez que inició los estudios de arte en su ciudad natal, empezó a recibir lecciones de música de su padre y luego en varias escuelas por lo que se convirtió con el tiempo en un virtuoso del violín, aunque dio muy pocos conciertos, prefiriendo dedicarse a la pintura y el dibujo.

En 1910, asentado en Munich, conoció a los pintores Wassily Kandinsky y Franz Marc quienes fundaron en 1911 el grupo Der Blaue Reiter (el jinete azul), vinculado al expresionismo aunque hay que destacar que Klee nunca perteneció formalmente al grupo, pero se vio fuertemente influenciado por su tendencia durante esos años, incluso expuso con ellos en varias oportunidades.

En 1914 viajó por el norte de África, específicamente a Túnez, cuyo sol y colorido marcaron una transformación en sus obras, utilizando colores mucho más cálidos y de gran viveza, dotando a su arte de un nuevo cromatismo que empezó a contrastar con las tendencias de color que por ese entonces se desarrollaban en Alemania. Ese mismo año fue enlistado en el ejército y estuvo en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial hasta el final del conflicto.

En 1919 se convirtió en profesor de la Bauhaus, la escuela de arte y diseño fundada por Walter Gropius en Dessau y luego en Weimar, donde dio varias clases hasta 1931 en que pasó a enseñar en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. En 1933 fue denunciado por los nazis de producir “arte degenerado” y se prohibieron sus exposiciones por lo que abandonó Alemania y se instaló en Berna trabajando incansablemente a pesar de su enfermedad. Trasladado a una clínica de Muralto-Locarno, falleció en este lugar en 1940.

Julián González Gómez

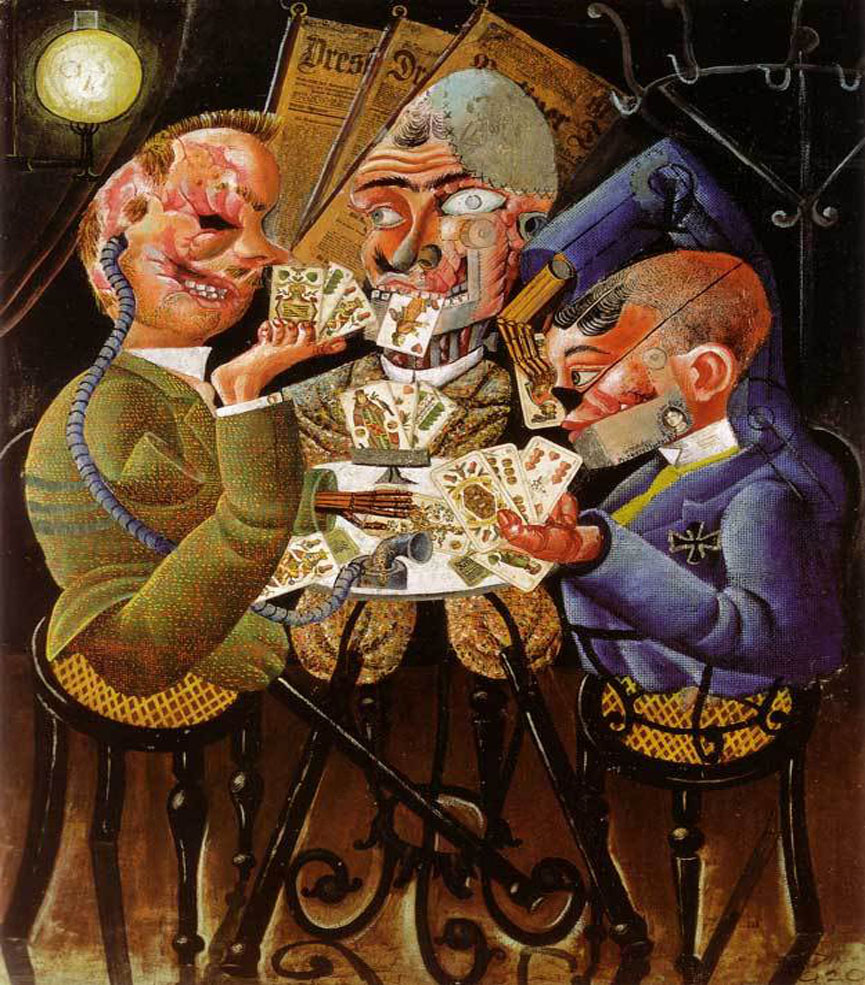

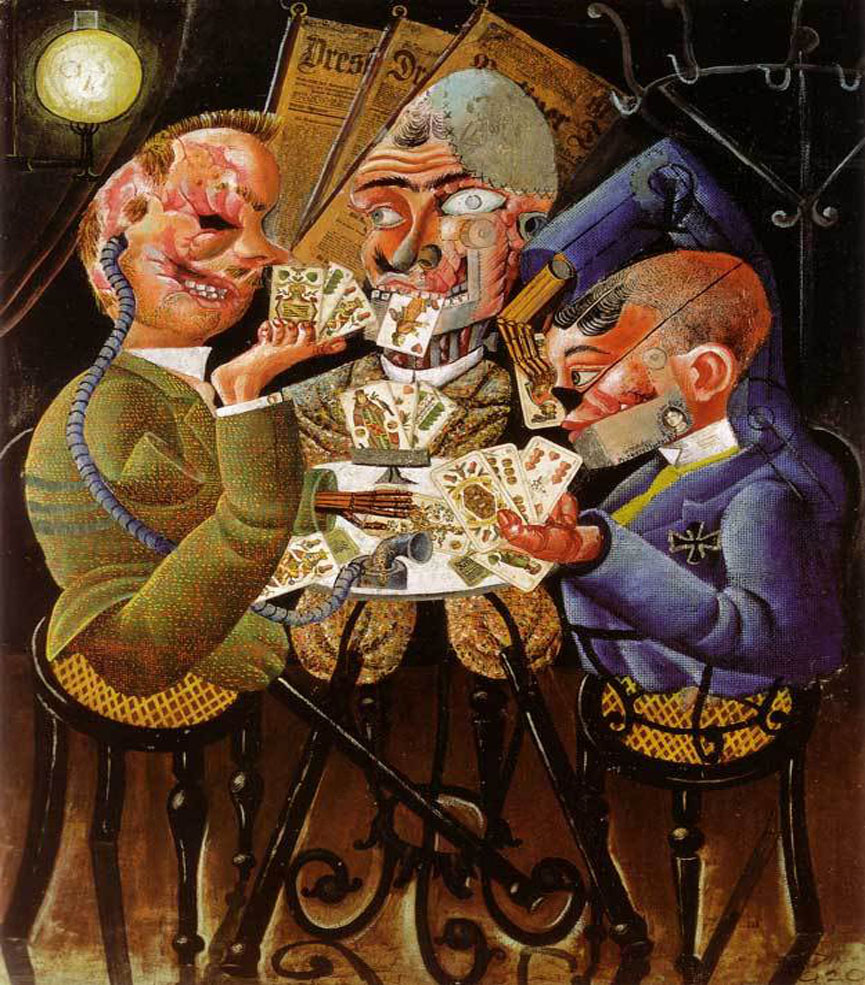

Hay un arte en el cual la autocomplacencia y el sentido de lo agradable le es ajeno por superfluo, es un arte que se podría catalogar de “feo” en su sentido más crudo y desgarrado, y este cuadro pertenece a él. Durante una noche y en un lugar cerrado y sórdido, tres personajes se sientan alrededor de una mesa, iluminados por una tenue lámpara, están jugando a las cartas y es el momento en el que cada cual está mostrando su jugada a los otros dos. El juego se llama Skat y desde hace mucho ha sido el juego de cartas más popular en Alemania y otros lugares del centro de Europa.

Hay un arte en el cual la autocomplacencia y el sentido de lo agradable le es ajeno por superfluo, es un arte que se podría catalogar de “feo” en su sentido más crudo y desgarrado, y este cuadro pertenece a él. Durante una noche y en un lugar cerrado y sórdido, tres personajes se sientan alrededor de una mesa, iluminados por una tenue lámpara, están jugando a las cartas y es el momento en el que cada cual está mostrando su jugada a los otros dos. El juego se llama Skat y desde hace mucho ha sido el juego de cartas más popular en Alemania y otros lugares del centro de Europa.

Los tres individuos son veteranos de guerra y muestran de forma cruda las mutilaciones y heridas recibidas en combate. El que está de frente muestra los dos muñones que quedaron después de perder las piernas, también ha perdido los brazos y su cuello puede sostener su cabeza únicamente por medio de una prótesis. En la cabeza lleva una placa metálica que cubre la parte del cráneo que perdió, un ojo es de vidrio y su mandíbula, por medio de la cual sostiene las cartas, es de metal pues también la ha perdido. El personaje de la izquierda perdió una pierna y el brazo derecho; en el muñón del brazo izquierdo lleva una prótesis y ha perdido también la mitad derecha de la cabeza faltándole el ojo, la oreja y la mejilla; lleva un largo tubo con un auricular que sale del agujero donde estaba la oreja y le sirve para poder oír. Al personaje de la derecha le faltan las dos piernas y el brazo derecho, donde lleva una prótesis; carece de la movilidad de su espina dorsal y ha perdido la mandíbula y la nariz, pero lleva orgullosamente la cruz de hierro que ganó en combate.

La parte inferior de los cuerpos de los tres personajes se mezcla con las patas de la mesa y las sillas, como aludiendo a la naturaleza inanimada de sus piernas, carentes de movimiento autónomo. Lo mismo sucede con el perchero que se encuentra detrás de uno de ellos y que cierra la composición en la parte superior derecha. Detrás del personaje central se pueden ver tres periódicos de la época, en clara alusión a los terribles acontecimientos que estaba viviendo Alemania en la postguerra.

Dix empleó no solo el pigmento disuelto en óleo para realizar esta patética representación, sino además usó el collage para resaltar ciertos detalles como las prótesis de las mandíbulas. Las cartas son de un auténtico mazo de Skat, al igual que las hojas de los periódicos, que son de Dresde y aluden directamente al contexto donde se desarrolla este drama. El cuadro no pretende provocar pena o compasión en el que lo contempla, es más bien una parodia de los horrores de la Primera Guerra Mundial sufridos por los que la sobrevivieron y también es una llamada de atención sobre la espantosa situación que sobrevino después de ella, en la cual se perdió la cohesión social, se inició una depresión económica y una inmensa inflación que hizo imposible la vida para todos los alemanes. Todo este caos y carencia desembocaría en una gran polarización de la sociedad y dentro de esta situación surgirían grupos de radicales, en especial el Partido Nazi, con los consiguientes acontecimientos que desembocarían años después en su ascenso al poder y la segunda guerra mundial.

Aunque se podría catalogar esta obra dentro del marco del segundo expresionismo alemán, figurativo y cargado de connotaciones sociales, su deuda más grande es con el movimiento Dadá por su ironía y sentido caricaturesco: una parodia sombría, patética y horrorosa. Dix conoció de primera mano estos sucesos ya que participó en la guerra como combatiente y, aunque pudo sobrevivir a ella, quedó marcado por dentro, mutiladas sus ilusiones y su sentido de la vida, al igual que los tres esperpentos que pintó en este cuadro.

Otto Dix nació en Gera, Alemania, en 1891 y era hijo de un obrero de la metalurgia. Su madre, aficionada al arte y las letras, seguramente ejerció una notable influencia en su hijo, quien en vez de dedicarse a un oficio como correspondía a su condición, prefirió dedicarse a una carrera artística. Entre 1905 y 1909 estudió con un pintor decorativo, quien al parecer no le auguró un futuro brillante en el arte. Poco después consiguió que el gobierno local le concediese una beca de estudios y se marchó a Dresde, inscribiéndose en su prestigiosa escuela de Bellas Artes, donde estuvo hasta 1914, aprendiendo las técnicas artísticas tradicionales. En este período se vio atraído especialmente por la pintura de los maestros renacentistas alemanes, pero también llamaron su atención las vanguardias que por ese entonces estaban en apogeo como el cubismo, el futurismo y el expresionismo.

En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Dix se enroló en el ejército y peleó en los frentes ruso y francés. Como le sucedió a tantos jóvenes que intervinieron en esta hecatombe, Dix quedó profundamente marcado por las huellas del conflicto y a su regreso en 1919 hizo de la guerra uno de los temas fundamentales de su obra pictórica. En esta ciudad fundó junto a otros artistas el Dresdner Secession Gruppe, un grupo radical en el que había pintores y escritores afines al expresionismo y el dadaísmo, con quienes elaboró gran cantidad de pinturas y collages de carácter crítico y social. En 1922 se marchó a Dusseldorf, donde se unió a otro grupo radical de artistas, Das Junge Rheinland. En 1925 se trasladó a Berlín, donde desarrolló una vasta obra de crítica social, siendo influido por la corriente en boga por ese entonces en Alemania: la Nueva Objetividad.

En 1927 regresó a Dresde, donde fue nombrado catedrático de la Escuela de Bellas Artes, en la que impartió clases hasta 1933, año en el que el partido Nazi subió al poder y por ser considerado como uno de los principales exponentes de lo que llamaron “arte degenerado” fue destituido. A partir de estos sucesos se aisló y vivió en varios lugares, abandonando la crítica social y dedicándose a la pintura religiosa con marcada influencia renacentista. En 1938 fue arrestado por la Gestapo y pasó un tiempo en prisión y pasó la segunda guerra mundial en su ciudad natal. En 1945 se le llamó de nuevo al frente y fue capturado por los franceses. Tras su liberación en 1946 se trasladó a Hemmenhofen y pasó los años de la postguerra desarrollando su obra pictórica dentro de los cánones renacentistas y también expresionistas. En las décadas de 1950 y 1960 recibió varios premios y distinciones, en especial la Cruz del Mérito Federal, otorgada a personajes distinguidos de las ciencias y las artes. Murió de una apoplejía en 1969 y fue enterrado en Hemmenhofen.

“La naturaleza puede ser malgastadora en todas partes, pero el artista debe ser extremadamente frugal. La naturaleza es casi vertiginosamente locuaz; el artista debe ser taciturno. Si mis obras a veces dan una impresión primitiva, ello se puede explicar afirmando que surgen de mi disciplina, que busca reducirlo todo a unos pocos pasos. Es sólo frugalidad, la habilidad profesional final, en realidad lo opuesto al verdadero primitivismo”.

“La naturaleza puede ser malgastadora en todas partes, pero el artista debe ser extremadamente frugal. La naturaleza es casi vertiginosamente locuaz; el artista debe ser taciturno. Si mis obras a veces dan una impresión primitiva, ello se puede explicar afirmando que surgen de mi disciplina, que busca reducirlo todo a unos pocos pasos. Es sólo frugalidad, la habilidad profesional final, en realidad lo opuesto al verdadero primitivismo”.