Julián González Gómez

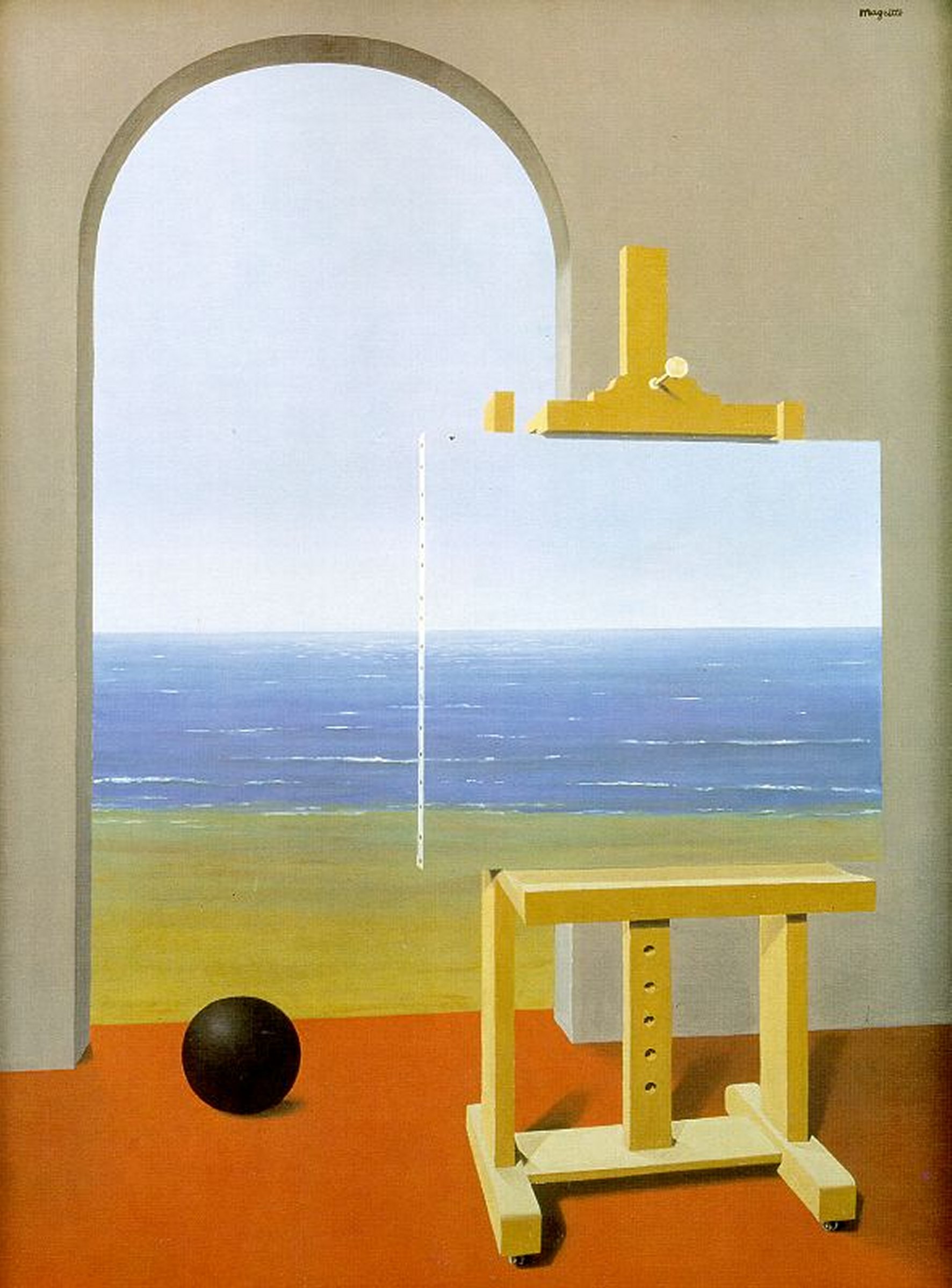

En un recinto luminoso, se abre una puerta con un arco de medio punto viendo al océano desde una playa. En este recinto hay un caballete con un cuadro en el que se puede ver pintada la continuación del paisaje, como una prolongación del mismo. Una enigmática esfera de tono oscuro está posada sobre el piso de color azafrán y muy cerca del umbral de la puerta. Hay en esta pintura un silencio casi absoluto, dentro del cual ni siquiera las olas del océano emiten un lejano sonido. Sin embargo, a pesar del silencio, la imagen despierta una profunda turbación y extrañeza.

un arco de medio punto viendo al océano desde una playa. En este recinto hay un caballete con un cuadro en el que se puede ver pintada la continuación del paisaje, como una prolongación del mismo. Una enigmática esfera de tono oscuro está posada sobre el piso de color azafrán y muy cerca del umbral de la puerta. Hay en esta pintura un silencio casi absoluto, dentro del cual ni siquiera las olas del océano emiten un lejano sonido. Sin embargo, a pesar del silencio, la imagen despierta una profunda turbación y extrañeza.

El título es enigmático: La condición humana y cuando lo interpretamos nos surge una pregunta: ¿a qué condición se refiere esta imagen? o bien, ya presos de cierta angustia: ¿qué quiere decir esto? Si nos atenemos a que Magritte por la época en que pintó este cuadro había estado asociado cercanamente al grupo de los surrealistas podríamos contestar: “no quiere decir nada, absolutamente nada”. Pero este artista era quizás el más surrealista de todos, o tal vez el menos dogmático del grupo. Su preocupación giraba en torno a la comunicación que establecían las imágenes y en este sentido resultan siempre ambiguas, pero nunca carentes de sentido. Un sentido que es demasiado sutil para interpretarlo de un solo vistazo.

¿Es posible proyectar nuestras propias angustias y miedos en este cuadro? depende de nosotros y de nuestras carencias o excesos. Por supuesto, no pueden faltar sensibilidades poco desarrolladas a las que les parezca todo esto ridículo y carente de sentido, dan media vuelta y se olvidan de la imagen; a ellos no está dirigido este texto.

Para interpretar a un artista como Magritte se necesita poseer la cualidad de cuestionar todo, incluso lo que estamos interpretando como evidente. Magritte nos engaña con su técnica hiperrealista, la cual permite que creamos estar viendo algo conocido y común, pero si somos cuidadosos no deja de desconcertarnos ese lienzo que aparece en el caballete. Parece una ventana que amplía más el horizonte, el cual aparece constreñido entre los límites de la puerta. No es una ventana, es una pintura en la cual se representa el paisaje como una prolongación del mismo, es decir, es una mímesis de lo que está afuera del recinto. El mar está vacío, también el cielo y en la playa no hay nada, por consiguiente no es una pintura representativa de ninguna anécdota o en todo caso una historia. Aquí aparecen solo cuatro protagonistas: el paisaje, el recinto, la pintura y la bola oscura. Pero si nos limitamos a esta cuantificación dejamos de lado un quinto elemento: nosotros, que somos los que estamos viendo la pintura. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Y con estas preguntas empieza el cuestionamiento que nos llevará, si somos lo suficientemente perspicaces, a la respuesta que plantea este desconcertante cuadro.

Una clave está en el título: La condición humana. ¿Es que acaso somos lo suficientemente humanos para cuestionar nuestra propia interpretación del mundo? La respuesta es que eso depende de nuestra propia condición: ¿Somos una ventana o solo somos una imagen que creemos que es una ventana? Por otra parte, siguiendo el mismo patrón podríamos preguntar: ¿somos el mundo o creemos que somos solo una representación de él? Y finalmente: ¿qué demonios significa esa bola?

Todas las preguntas que pueden surgir plantean la misma problemática acerca de lo que es nuestra propia identidad y el sentido que le damos a lo que creemos ver. Pero no nos confundamos, en este cuadro no hay ningún discurso moralista, ni tampoco ningún señalamiento acerca del destino o el pasado, no hay planteamientos metafísicos. Es desconcertantemente ambiguo y está plagado de ironía.

René Magritte nació en Lessines, Bélgica, en el año de 1898. Era hijo de un sastre y comerciante de telas y su madre padecía de serios problemas psicológicos que al final la llevaron a suicidarse en 1912, cuando René tenía trece años. Su primer aprendizaje en arte lo realizó en la Escuela de Châtelet para después, en 1916, inscribirse en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, donde permaneció hasta 1918. Sus primeros cuadros muestran la influencia de las distintas vanguardias que por ese entonces estaban en boga, sobre todo el cubismo y el orfismo. En 1920 expuso por primera vez en el Centro de Arte de Bruselas y tres años después participó, junto a varias figuras como Lissitky, Moholy-Nagy y Feininger, en una exposición en el Círculo Real Artístico.

El giro fundamental de su obra se verificó en 1922 cuando vio una reproducción del cuadro La canción de amor de Giorgio de Chirico, el padre de la pintura metafísica, que fue un precedente del surrealismo. En 1927 viajó a París con su esposa Georgette y se estableció en la ciudad, entablando inmediatamente contacto con los miembros del grupo surrealista, que encabezaba André Breton. Participó en diversas exposiciones del grupo pero en 1930 regresó a Bruselas, ante el distanciamiento que había tenido con Breton y otros miembros y también escapando de las polémicas que por ese entonces se manifestaban en el ambiente artístico parisino.

Se estableció en Bruselas, donde vivió el resto de su carrera junto a su mujer y siendo considerado el pintor belga más destacado de su tiempo. Murió en esta ciudad en 1967 víctima del cáncer.