Un nostálgico recorrido por el desaparecido Teatro Colón y una visita al hermoso Teatro Nacional de Costa Rica

Rodrigo Fernández Ordóñez

A Yancy Garita, por su amistad en tiempos y lugares difíciles.

Los países americanos surgidos a raíz del colapso del Imperio español, construyeron su ideario nacional en el último cuarto del siglo XIX, luego de un largo y doloroso período de guerras y luchas intestinas para alcanzar el poder. El triunfo del partido liberal en la mayoría de estos países consolidó un discurso progresista, que buscó sus referentes en los añejos países europeos, en donde despuntaba Francia como referente político e Italia, como referente cultural. Así, como muestra de esta búsqueda de identidad occidental, en las capitales americanas surgieron construcciones inspiradas en los referentes del Viejo Mundo. Monumentos públicos, paseos al aire libre, mausoleos, teatros y palacetes fueron surgiendo en estas ciudades, sellando la identidad con Europa, con algunos tintes localistas, pero predominaba poderosamente la visión del Viejo Mundo.

-IV-

El Teatro Nacional de Costa Rica

Fachada del Teatro Nacional de Costa Rica. Resaltan en el primer piso las dos esculturas blancas colocadas en sus nichos, elaboradas por Adriático Froli, a la izquierda, Beethoven y a la derecha Calderón de la Barca. Sobre el tímpano, las esculturas de Pietro Bulgarelli que representan, de izquierda a derecha, a la danza, la fama y la música

El arquitecto de origen Genovés, Francisco Durini Vasalli dejó su huella en Centro y Sur América. En Guatemala, su empresa Taller Artístico Industrial Cemento y Yeso Durini y Cía[1], recibió los encargos de diseñar y construir los monumentos a los líderes de la Revolución Liberal, García Granados y Barrios. En El Salvador, fue contratado para diseñar y construir el hermoso teatro de Santa Ana, el monumento a la Independencia en la Plaza de la Libertad, varios mausoleos en el cementerio de la ciudad y la estatua ecuestre de Gerardo Barrios, instalada en 1909. En la ciudad de Guayaquil se levantan todavía varias obras suyas. Así, no sorprende que su firma, que se anunciaba desde México hasta Ecuador[2], fuera beneficiado con el contrato de diseño y construcción del Teatro Nacional, para levantarse en la capital de Costa Rica, San José.[3]

Costa Rica atravesaba un período de bonanza económica por su éxito con el café. El entonces presidente, Juan Rafael Mora, llegado a la presidencia en la década de 1850 tomó varias medidas para consolidar el poder central, preparando el camino para los ideales liberales de progreso y civilización que llegarían apenas unos años después. Mora fundó por ejemplo, en 1860, la Dirección de Obras Públicas y los Talleres Nacionales, centralizando así en una oficina de gobierno, las obras públicas, dándole coherencia y planificación a las mismas. La historiadora Florencia Quesada Avendaño, califica de mano firme el gobierno del presidente:

“Mora, uno de los principales comerciantes y mayores productores de café en Costa Rica, promovió la centralización del poder en el Ejecutivo, se aseguró el control del ejército, sometió a los poderes localistas y reforzó los monopolios de licor y tabaco para financiar los gastos militares y obras de infraestructura. Inspirado en los ideales positivistas, Mora desde el inicio de su gobierno, hizo énfasis en el orden y progreso como elementos fundamentales para transformar a Costa Rica en un país civilizado.”[4]

Es interesante apuntar que Mora emitió normativas de ordenamiento urbano, pasando sobre la autoridad municipal, tendientes al ordenamiento no solo de las calles y avenidas de la capital, sino al higiene y calidad de vida de sus habitantes, como el trazo de plazas, ubicación de los mercados y rastro fuera de la ciudad y un interesante sistema de serenos, que describe con gran detalle Quesada Avendaño. Para efectos de este texto, es necesario señalar que durante la gestión del presidente Mora se fundó en San José el Teatro Mora, inaugurado en 1850, que según Quesada Avendaño era: “…un edificio de fachada griega ubicado a cuatro cuadras al oeste de la Plaza Central. Un teatro con platea de forma de herradura, dos filas de palcos, sección de butacas, amplias galerías y escenario. Este fue el primer teatro construido en Centroamérica, durante la administración de Mora, por lo que se le dio el nombre de promotor…”[5]Por de pronto, al carecer de información que la contradiga, debemos aceptar esa afirmación que hace Quesada sobre que el Teatro Mora fue el primero construido en Centroamérica, tomando en cuenta que realizó también investigación en Guatemala, pero dejo señalado aquí, para investigación posterior, que ya para 1835 funcionaba en ciudad de Guatemala el Coliseo Fedriani, aunque ignoro de momento si el espacio físico en que funcionó fue construido ex profeso para funcionar como teatro, que es el sentido de la afirmación de Quesada.

El caso es que sentada la autoridad central, a la llegada del partido liberal con su corriente ideológica el trabajo fue más sencillo. El gobierno ya contaba con una autoridad asentada, y sobre todo, contaba con un flujo constante de ingresos, gracias al monopolio estatal de alcohol. Así, en 1870, los liberales cuentan con recursos para cumplir con su ambicioso programa que Quesada resume en términos sencillos:

“…reforzar el papel del Estado para promover el desarrollo económico y el comercio, la liberalización de la propiedad (transformación de tierras comunales en propiedad privada) y fomentar la inmigración de extranjeros. Las ideas del darwinismo social que justificaban la superioridad biológica de los europeos ‘blancos’, proveyeron el marco ideológico que sustentó el fomento de la inmigración, privilegiando por supuesto la inmigración europea…”[6]

Dentro de la visión del desarrollo económico y el comercio resulta interesante que se adoptaran como imágenes cuasi religiosas los avances tecnológicos del momento, como los ferrocarriles, el telégrafo, la construcción de puertos, etc. Era la medición de la modernidad y el progreso por medio de cosas tangibles. Según Quesada, “Por su papel central en el funcionamiento de la ciudad capitalista moderna, las redes de tecnología se convirtieron en la personificación del progreso y de la emancipación…”[7], así, dentro de esta forma de pensar el desarrollo, para los gobiernos liberales la forma de presentarse ante el mundo como esos países en pos del futuro fue la construcción de obras en las ciudades capitales.

En opinión de la historiadora costarricense, las obras públicas que se realizaron en ese período buscaban asemejar las capitales con sus referentes europeos, y que “Cuanto más se asemejaran a las capitales europeas, casi como una fórmula mágica, sus élites pensaban que podían tener el pase seguro para engrosar las filas anheladas y dichosas del mundo civilizado”[8], afirmación que me parece arriesgada por la simplificación que hace de la mente de las élites, que se acerca a la caricatura. Por el contrario, creo que la intención de dichas obras era impulsar los cambios urbanos en los centros de poder, realizando obras que se habían postergado por décadas por las guerras civiles y la pobreza endémica de nuestras repúblicas. No eran una varita mágica, sino por el contrario, obras materiales que buscaban un beneficio y una mejoría en las condiciones de vida de los habitantes de las capitales. No eran meras obras estéticas, por el contrario, algunas revistieron de una importancia capital para la salud de los habitantes, como lo fueron el traslado de los cementerios a las afueras de las ciudades, la prohibición de enterramientos en el interior de las iglesias y el entubado de agua para suministrar a los barrios del líquido y a las fuentes públicas. El mejoramiento de plazas y parques pone de manifiesto que se buscaba evidentemente mejorar el aspecto estético de las poblaciones, pero también aportar al ciudadano nuevos espacios públicos que pudieran ser aprovechables.

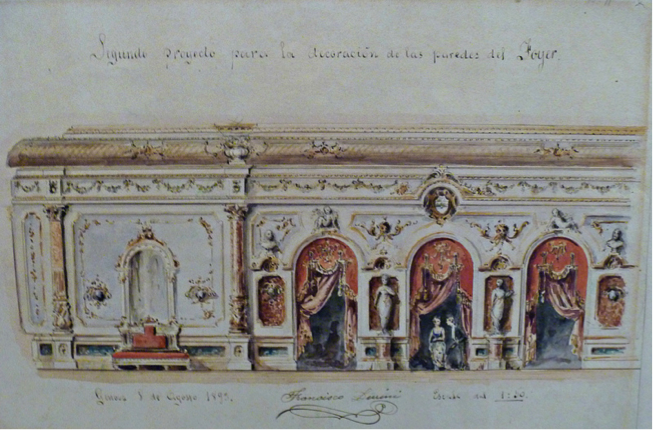

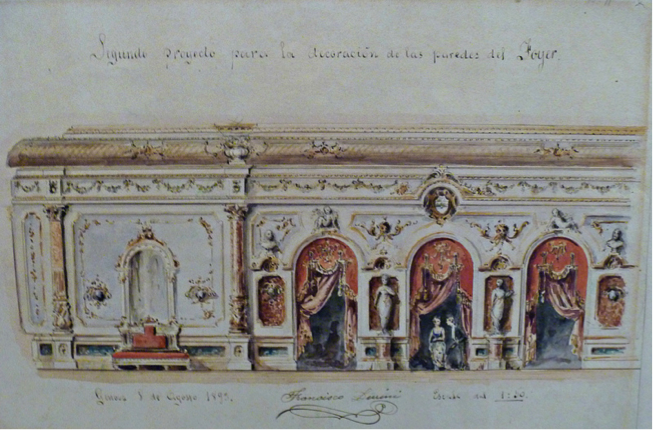

Acuarela sobre cartulina. Esbozo del lujoso Foyer del Teatro Nacional, en el segundo nivel, en el centro aparece la firma de su autor, Francisco Durini. El diseño del teatro le valió elogios en la prensa costarricense, como el que recoge Quesada Avendaño, publicado en las páginas de Prensa Libre, en 1900, en el que se le calificaba de revolucionario por introducir el renacimiento arquitectónico en San José.

De esta búsqueda de nuevos espacios para esparcimiento de la población urbana es que surge la idea de la construcción de los teatros monumentales en las capitales centroamericanas, como el Teatro Colón en ciudad de Guatemala y los teatros de Santa Ana, San Salvador y San José, porque el proveer cultura al ciudadano también lo hacía un ser civilizado, que de alguna forma iba abandonando aquellos rasgos atrasados, occidentalizándose y adquiriendo gustos europeos. El hombre cosmopolita, culto y refinado se volvió un anhelo, pues los aspectos positivos de su personalidad serían los que se heredarían a sus descendientes, cambiando de forma radical ese destino de inferioridad por ser americanos, según las ideas del darwinismo social, sobre todo si se lograba con la mezcla de razas consideradas superiores. El hombre liberal ideal se personificó de alguna forma en el general José María Reina Barrios, de Guatemala, que acercó la cultura francesa y el gusto europeo a los habitantes de la capital de la república durante su presidencia.

En 1893, la firma Durini es contratada para proveer a la construcción de sus columnas, pavimentos, estatuas, mármoles y otros accesorios decorativos, para lo cual Vasalli viajó personalmente a Italia para despachar desde allá todos los objetos, recibiéndolos en San José su hermano Lorenzo. Según Gutiérrez:

“Estas tareas dieron notoria fama a la firma ‘Durini Hermanos’ que se presentaban como ‘escultores, arquitectos. Empresarios constructores y negociantes de mármoles’, sucediéndose los contratos en los años 1895 y 1896 para abastecer a la clientela de pilastras, adornos para fachadas, pedestales además de los componentes que ya proveían con anterioridad. Para el Teatro gestionaron asimismo y trajeron desde Italia el telón de boca, pintado por Carlo Orgero, y las esculturas de Pietro Bulgarelli (la Danza, la Música y la Fama), de Pietro Capurro (la Comedia y la Tragedia) y de Adriático Froli (Calderón de la barca y Beethoven), comisionándose varias escenografías a Antonio Rovescalli…”[9]

La construcción del teatro se sufragó, por órdenes del presidente José Rodríguez Zeledón, mediante un impuesto a la exportación del café, producto que era a la fecha el principal producto de exportación de Costa Rica, en el año 1890. El impuesto fue trasladado posteriormente a la importación de productos, trasladándose la carga a todos los costarricenses.

En el diseño del teatro participaron ingenieros de la Dirección General de Obras Públicas, dirigidos por su director Nicolás Chavarría[10], siendo estos el ingeniero Jefe León Tessier, el ingeniero auxiliar Guillermo Reitz y el dibujante Alberto Navarro. Participaron en menor medida los ingenieros Nicolás Chavarría, director general de Obras Públicas, el ingeniero Luis Matamoros y el ingeniero Miguel Ángel Vásquez. Los planos se aprobaron el 7 de noviembre de 1890. El teatro fue edificado sobre una estructura metálica, con piezas de hierro traídas de Bélgica. El techo y el domo del edificio fueron diseñados por la Dirección de Obras Públicas y el material fue provisto por una firma inglesa. El teatro está coronado por una cúpula “…esquifada de base, estructura mixta, de metal y madera. Los orídenes de esta fabricación prefabricada se le atribuyen a la firma Le Lacheur & Son- a La Societé Anonyme des Forges D’Aiseau, radicada en Bélgica. Los planos para la construcción de la cúpula fueron ejecutados en Costa Rica por la Secretaría de Obras, sin embargo la construcción estuvo a cargo del ingeniero inglés Federico Medcalf”[11]

De acuerdo a la información de la revista citada, el diseño de la decoración exterior estuvo a cargo del ingeniero Francisco Solmi, y ejecutada por los hermanos Francisco y Lorenzo Durini Vasalli, a quienes como ya se apuntó arriba, se les contrató para proveer e instalar los mármoles, las esculturas de diversos autores y para instalar el alumbrado eléctrico en el edificio. La decoración interior corrió a cargo de los italianos Atilio Lázaro Riatti y Ruy Cristóforo Molinari, aplicando las paredes con estucos enlucidos al fresco, la ornamentación laminada en oro y contrataron, para la ejecución de las pinturas en los cielos rasos del teatro a los maestros artistas: Vespasiano Bignami, Aleardo Villa, Roberto Fontanta, Paolo Serra, Carlo Ferrario y Tomás Povedano. Las esculturas fueron realizadas por Adriático Froli, Pietro Capurro, Pietro Bulgarelli y el costarricense Juan Ramón Bonilla. Molinari, quien fue traído de Italia, se encargó de corregir los planos, pues en una revisión se habían detectado problemas estructurales, por lo que fue necesario contratar a un especialista, quien además le dio a la decoración un toque italiano, borrando hasta cierto punto la influencia francesa que le habían impreso al edificio originalmente. El teatro fue inaugurado finalmente el 21 de octubre de 1897, con la representación de la ópera Fausto, de Gounod.

La ejecución de las obras del teatro implicó también otras de carácter secundario, íntimamente relacionadas con éste, pero con un impacto mucho mayor sobre la vida de los habitantes de la capital, como lo fue el entubado de una parte de la acequia de las Pavas, que corría al aire libre entre la Plaza de la Fábrica y el Teatro, obra de salubridad que fue realizada por el ingeniero Enrique Invernizio, originario de Turín y corresponsal técnico para Costa Rica de la firma Durini Hermanos, con sede en Guatemala.

Parte trasera del Teatro Nacional. Esta calle pone de manifiesto el poco desarrollo urbano de la ciudad de San José, contrastando con la majestuosidad de su Teatro.

La construcción del Teatro Nacional de Costa Rica, coincide con una bonanza económica a raíz de los buenos precios del café en los mercados europeos, y un período de paz, que permitió que el gobierno pudiera desarrollar obra pública, ante la ausencia del siempre prioritario gasto militar. La fundación de la nacionalidad jugó un papel fundamental en la construcción de obra pública en este período, en general en toda Latinoamérica. Explica Gutiérrez que “…la construcción de la idea de ‘nación’, proceso en el que no faltarán como componentes ineludibles la fe en el progreso y el afán de europeización en muchos ámbitos de la vida cotidiana y de la cultura. Este factor se expresará, en la faz artística, en la intención de los gobiernos de crear urbes a imagen y semejanza de las más prestigiadas del Viejo Continente.”[12]

Fachada del Teatro Nacional en la actualidad. Las estatuas originales de Bulgarelli han sido retiradas al interior, y sustituidas por réplicas. La fama preside actualmente el lujoso Foyer, en el segundo nivel. (Fotografía de RF).

Vista lateral del Teatro Nacional, sobresale la hermosa estructura de hierro sobre el techo. (Fotografía de RF).

Interior de la sala principal del Teatro Nacional, un hermoso fresco preside el espacio, en el que destaca la fama, con una trompeta en la esquina superior izquierda, como dirigiendo a los demás personajes. (Fotografía RF).

“Alegoría del café y del banano”, del pintor milanés Aleandro Villa, aunque en otros documentos aparece citado como José Villa. La pintura corona las dos escaleras de mármol que suben al Foyer del segundo nivel. (Fotografía RF).

Otra vista de la alegoría pintada por Villa, con sus lámparas y demás decorado que lo complementan, constituyendo un conjunto imponente para el espectador que viene subiendo las escaleras de mármol.

Mujer arrancando las cerezas del café del arbusto. Pone de manifiesto la tarea artesanal de cosechar el café, la hermosura de su ejecución corresponde también a Aleandro Villa.

Entrada al segundo piso, coronada por tres medallones, obras del pincel español de Tomás Povedano, alegoría del Comercio, el arte y la industria. En la fotografía solamente se aprecian las dos últimas. (Fotografía RF).

Entrada al lujoso Foyer. Lo preside la escultura original de Bulgarelli de la Fama, que se tuvo que retirar del exterior por presentar daños producto de su exposición a la intemperie. Sobre los tres arcos de las puertas de ingreso se pueden observar tres de los ocho medallones en que se representaron los escudos de las siete provincias del país en que estaba dividida Costa Rica en 1915: San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón. El octavo escudo es el de la República.

Hermosa pintura que decora uno de los tres plafones del techo del Foyer. Titulada “La noche” (otros la llaman el beso), está acompañada de otras obras de hermosa ejecución de la Aurora y el Mediodía, todas pintadas por el artista italiano Luigi Vignani. (Fotografía de RF).

[1] Comunicación electrónica de Roberto Broll, quien amablemente aportó nuevos datos sobre la presencia de italianos en Guatemala, que esperamos poder aprovechar en las futuras cápsulas de historia.

[2] Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. Carrara en Latinoamérica. Materia, Industria y Creación Escultórica. En: Carrara nell’America Latina. Industria e creazione scultorea. Berresford, Sandra (ed.). Federico Motta Editore. Milán: 2007. Página 3. En este interesante ensayo, que puede leerse íntegro en la web, Gutiérrez apunta que Durini se anunciaba como “escultor y negociante de mármoles”, siendo un importante intermediario entre Carrara y su industria artística y de mármol y los gobiernos americanos, que ávidos de fundar las nacionalidades construían monumentos para educar en la población, el sentido cívico.

[3] Lorenzo Durini Vasalli se estableció en Quito, Ecuador. Sus hijos, Pedro y Francisco Durini Cáceres, fundaron una nueva firma “L. Durini & hijos”, que se disolvió al fallecer Lorenzo padre, en 1906. Francisco Durini Vasalli murió en El Salvador.

[4] Quesada Avendaño, Florencia. La modernización entre cafetales. San José, Costa Rica, 1880-1930. Editorial UCR, San José, Costa Rica: 2011. Página 36.

[5] Quesada Avendaño. Op. Cit. Página 41.

[6] Ibid. Página 49.

[7] Ibid. Página 49.

[8] Ibid. Página 49.

[9] Gutiérrez Viñuales, Op. Cit. Página 3.

[10] Sin embargo, se debe mencionar que el mayor legado que dejó a Costa Rica el ingeniero Nicolás Chavarría, director de Obras Públicas en 1892, no fue dirigir los planos del Teatro Nacional, sino la construcción de las cloacas y cañerías de agua de la capital costarricense.

[11] Información disponible en la revista: http://si.cultura.cr/, lamentablemente, dicho sitio no abunda en las fuentes de la información que publica.

[12] Gutiérrez. Op. Cit. Página 1.

Un nostálgico recorrido por el desaparecido Teatro Colón y una visita al hermoso Teatro Nacional de Costa Rica

Rodrigo Fernández Ordóñez

Los países americanos surgidos a raíz del colapso del Imperio español, construyeron su ideario nacional en el último cuarto del siglo XIX, luego de un largo y doloroso período de guerras y luchas intestinas para alcanzar el poder. El triunfo del partido liberal en la mayoría de estos países consolidó un discurso progresista, que buscó sus referentes en los añejos países europeos, en donde despuntaba Francia como referente político e Italia, como referente cultural. Así, como muestra de esta búsqueda de identidad occidental, en las capitales americanas surgieron construcciones inspiradas en los referentes del Viejo Mundo. Monumentos públicos, paseos al aire libre, mausoleos, teatros y palacetes fueron surgiendo en estas ciudades, sellando la identidad con Europa, con algunos tintes localistas, pero predominando poderosamente la visión del Viejo Mundo.

-I-

Antecedentes

¿Alguna vez se ha preguntado por qué en medio de la selva brasileña, a orillas del río Amazonas se levanta, imponente un majestuoso teatro, sobresaliendo entre muelles de la ciudad de Manaos? La leyenda cuenta que en su escenario llegó a actuar el gran Enrico Caruso. ¿Por qué en las remotas ciudades de Guatemala y San José, perdidas entre laberintos de arbustos de café se levantaron a su vez ambiciosos espacios del arte y la cultura, como el desaparecido Teatro Colón y el sobreviviente Teatro Nacional de Costa Rica? La respuesta mi querido lector, la dio ya hace unos años, el historiador Ralph Lee Woodward:

“Ningún país en vías de desarrollo puede resistir la tentación de imitar a países más adelantados… Pero los países latinoamericanos se sentían impelidos en esta dirección, más que otros países, debido a la alienación de sus élites. Aunque estas élites vivían en un ambiente económico y socialmente atrasado, sin la menor intención de abandonar las ventajas que les proporcionaba el mismo, eran intelectualmente parte de la sociedad del Atlántico Norte…”[1]

Recordemos también que en las escuelas americanas se enseñaba según métodos europeos y muy probablemente, según planes de estudios europeos, llenos de referencias clásicas, familiarizando al alumno a las alusiones mitológicas y a las enseñanzas morales que de esos relatos se desprendían. Se creían también que enseñando los grandes temas europeos se estaba preparando la mente del estudiante para la modernidad y el progreso, que provenían precisamente del otro lado del Atlántico. Los libros, los inventos, los grandes avances de la medicina se aprendían en París o Londres, capitales del desarrollo industrial. Así, se fue formando en la mente de los líderes políticos latinoamericanos una creencia inspirada en el darwinismo social que afirmaba: “…la presuposición ideológica de la superioridad de la ideas y las personas extranjeras, sino que asumieron que la mayoría de los guatemaltecos estaban en una posición genética desventajosa para tratar de competir con ellos.”[2] Así, era inevitable que el referente estético también proviniera de Europa, influyendo y formando las mentes de los artistas nacionales en esta dirección. No nos debe de extrañar, por lo tanto, la gran presencia de temas clásicos en el arte guatemalteco del siglo XIX, el cual, si no era producido localmente, era importado con ese fin de educar el gusto y formar criterios estéticos según los cánones occidentales.

En Guatemala, la definición del espacio para las artes sufrió una lenta transformación, ofreciendo un interesante objeto de estudio que apenas esboza la historiadora Artemis Torres, y que yo transcribo por el interés del momento que aborda, hablando de la transformación de la ciudad de Guatemala durante el gobierno de los 30 años:

“Las expresiones del arte religioso empezaban a convivir cada vez más con las representaciones modernas laicas. A los atrios de iglesias y las plazas de estilo español se les unían corredores, patios y espacios de amplias casas de la capital que eran alquiladas por sus dueños a grupos teatrales ambulantes…”[3]

El costo de la modernidad era el contacto con el mundo. Este precio creo que todos en el siglo XIX lo tenían claro, y por eso la nueva religión liberal predicaba la urgente necesidad de construir caminos adecuados, puertos habilitados para recibir cualquier tipo de naves y ciudades que tuvieran las comodidades mínimas para alojara los extranjeros, incluyendo eventos para el ocio y el descanso, como el teatro. En el caso de Guatemala, el proceso político y la arcaica situación económica actuó como un importante freno para este paso de inserción al mundo exterior, pero siempre se tuvo en mente, ya gobernaran los conservadores o los liberales, que el contacto era beneficioso para la población, para que ésta se “civilizara”. Por ejemplo, en los años cercanos a la independencia, sabemos que en casas particulares se “…solía representar, sainetes, loas y entremeses, para celebrar así algún cumpleaños de algún miembro de la familia…”[4] Por ello se tienen noticias de la existencia de teatros desde época relativamente temprana en la Guatemala independiente, como el Coliseo, el Fedriani que incluso tuvo una compañía de actores aficionados allá por 1835, el Teatro Nuevo[5], Las Variedades[6] y el Teatro Oriente, que se fundó por 1853, ofreciéndose en estos escenarios espectáculos muy actuales de la época, como El barbero de Sevilla, La italiana de Argel, La Gazza Ladra, etc.[7] El teatro, tal y como lo caracteriza su origen desde la antigua Grecia, “implicaba conocer, asumir y disfrutar las nuevas concepciones del mundo moderno y la imposición de nuevos estilos de vida”[8], la modernidad, pues.

-II-

El primer Teatro Nacional

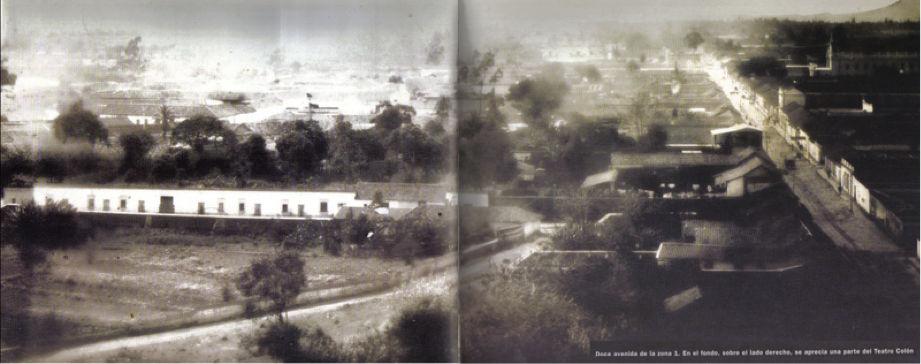

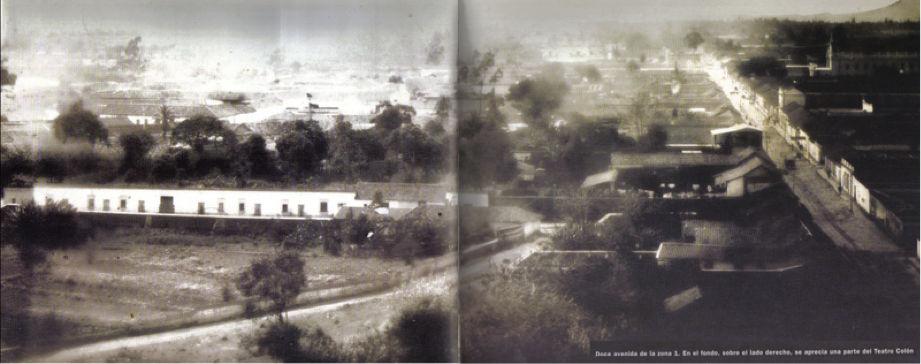

Bucólica fotografía tomada desde el Cerrito del Carmen hacia el sur, destacando la línea recta de la 12 avenida de la zona 1, en la que se puede apreciar, a la derecha, la parte trasera del desaparecido Teatro Colón.

El primer sueño de dotar a la ciudad de Guatemala con un Teatro formal y majestuoso fue del doctor Mariano Gálvez, quien ordenó el diseño del recinto en 1832, a Miguel Rivera Maestre, y construido bajo la dirección del arquitecto suizo José Vekers, edificio que por sus dimensiones y la situación política del país, extendió su construcción por décadas, siendo culminado durante el régimen conservador. Según la historiadora Artemis Torres, probablemente estuvo inspirado en la iglesia de la Magdalena, en París, que a su vez, repite las formas del Partenón. Según Torres no existe contradicción entre el fundamento religioso del régimen conservador y las formas paganas del Teatro Nacional, pues: “Estos estilos antagónicos en su fundamento teórico reflejaban los nuevos idearios de ilustrados conservadores y liberales que promovían la virtud cívica y religiosa, la rectitud moral, el patriotismo y el individualismo demás, esta sólida y equilibrada estructura transmitía la sensación de orden y autoridad.”[9]El Teatro se convirtió entonces además de un edificio para albergar el arte escénico, en una declaración política, sobre las capacidades del régimen (de construir un edificio tan masivo), pero también de la paz y la tranquilidad que el régimen había llevado, gracias a lo cual, se había podido construir el edificio.

El majestuoso teatro se inauguró la noche del 23 de octubre de 1859 con el debut de la compañía dramática del Señor Iglesias, con la obra Torcuato Tasso (con libreto de Jacopo Ferreti y música de Gaetano Donizetti), al finalizar el primer acto, se bajó el telón, pintado por un señor Letona, con una representación de las bellas, “que fue acogido con nutridos aplausos por el público que asistía a la función.”[10]

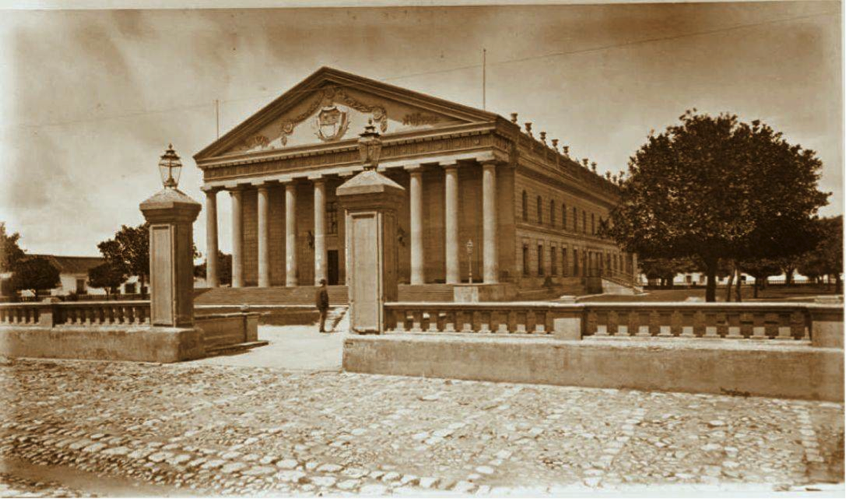

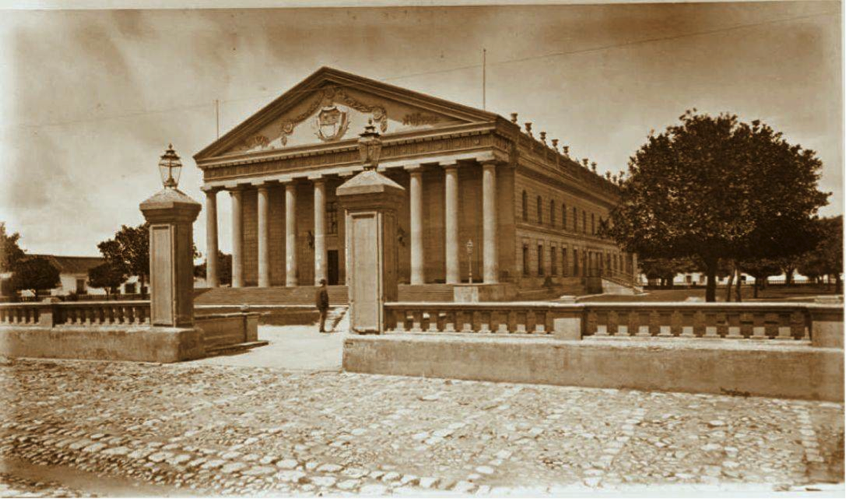

Hermosas fotografías del Teatro Nacional tomadas por Eadward Muybridge, que permiten realizar un minucioso examen de su fachada, de la decoración de su tímpano, del conjunto de la plazoleta y el bosque de naranjos.

El Teatro Carrera, como fue bautizado, por obra y gracia de los aduladores que lastimosamente sobran en nuestra historia patria, ostentaba en el tímpano de su fachada el escudo de la República de Guatemala, fundada el 21 de marzo de 1847, liquidando el asunto de la Federación. El desaparecido y extrañado periodista cultural Fernando Guillermo Poroj[11], en una de sus recordadas columnas de la revista Domingo, recupera una hermosa descripción del Teatro el día de su inauguración, tomada de la Gaceta de Guatemala, (tomo XI, No. 64, del 5 de noviembre de 1859). Según nos relata Poroj, el teatro medía 33 varas de ancho, 65 de largo y 17 de alto en los costados y 25 hasta el mojinete. Su fachada era un pórtico de orden dórico, formado por 10 columnas de 10 varas de alto cada una, sobre las cuales descansaba un triángulo obtusángulo, en cuyo centro estaba esculpido el ya referido escudo nacional, y a ambos lados, en los ocutángulos, dos liras de forma antigua enlazadas con ramas de yedra y laurel. Todo el edificio era de ladrillo cubierto de estuco pintado de amarillo pálido. Al entrar al edificio, recibía al visitante un amplio vestíbulo y tres puertas que conducían a la sala de entrada. La sala tenía en el centro cuatro columnas dóricas que sostenían el techo. El piso era de mármol de Génova, azul y blanco. El interior estaba pintado todo de color gris perla, y las barandas, antepechos de los palcos y galerías, estaban decoradas con vistosas molduras, modillones y adornos dorados de medio relieve.

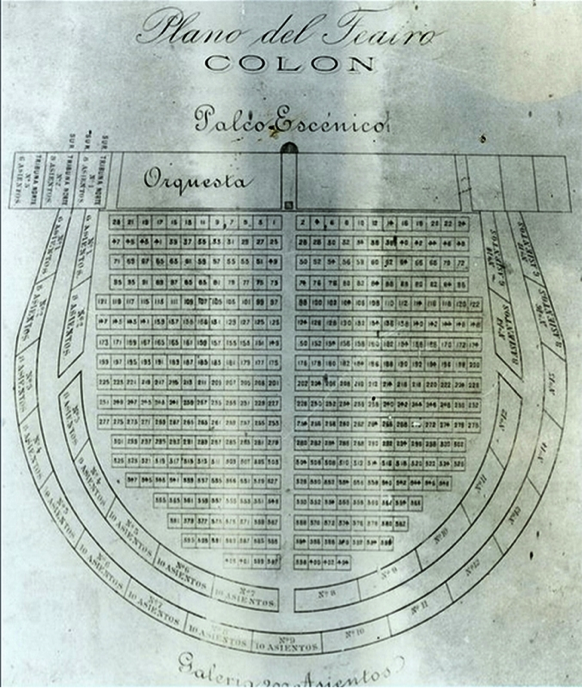

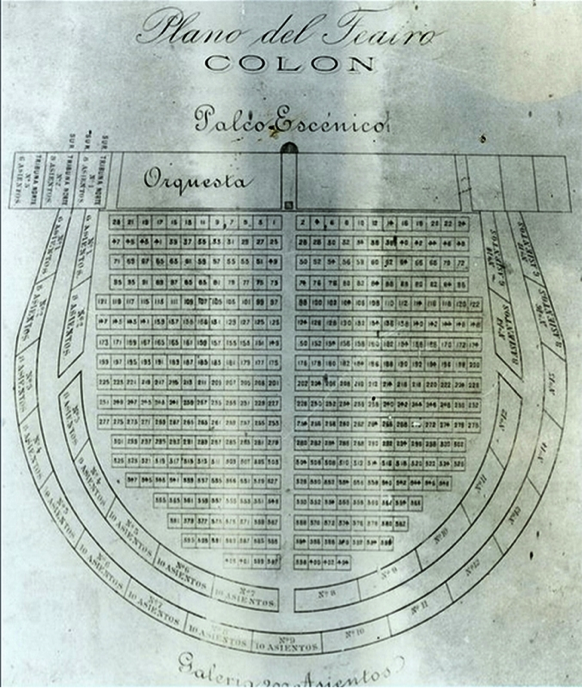

Plano del interior del Teatro Colón, en el que se puede ver la división de los asientos según su ubicación.

Siguiendo la descripción rescatada por Poroj, el Teatro Carrera tenía un lunetario para 450 asientos tapizados con género de color carmesí, 14 palcos de platea con 8 y 10 asientos cada uno, 16 palcos más con 8 y 10 asientos y uno en medio para la presidencia. El techo del edificio estaba pintado de dorado y con adornos similares a los que decoraban los palcos. En la sala principal colgaban candelabros dorados con adornos de cristal de 3 luces, y en su centro, una lámpara de araña con 75 luces. Las puertas de los palcos del teatro tenían cortinas de color carmesí con cordones dorados. Tanto las lámparas como los cortinajes fueron importados de Berlín.

El exterior del edificio también funcionaba de decoración. Comenta Poroj que en la Guía de Forasteros en Guatemala para el año de 1858, se describía la plazoleta sobre la que se elevaba el hermoso teatro. La plaza estaba rodeada de una pared de piedra con respaldos que servía de banco para los que estaban en el interior del espacio y de baranda para la calle. Una verja con 5 puertas de 5 varas cada una, 2 de ellas para carruajes, daba a la fachada principal, y 3 puertas a los demás lados, cada una con escaleras de piedra para los peatones. Abrazaba al edificio una alameda de naranjos y a espaldas de la construcción una fuente y dos estatuas de 3 varas de alto representaban a las musas Calíope[12] y Talía[13].

El conjunto completo era monumental, tal y como se puede apreciar en las fotografías que por fortuna, nos legó Eadward Muybridge a su paso por el país en 1875. Sus vistas abiertas nos permiten contemplar con detenimiento la hermosura del conjunto, que el historiador Antonio Villacorta escribió en su Historia de la República de Guatemala (1821-1921), y que la historiadora Artemis Torres recoge en su obra citada sobre la ilustración del régimen conservador:

“…Se alzaba en el centro de la gran plaza y tenía en su interior todas las comodidades deseables en los teatros modernos de entonces, y en su proscenio desfilaron verdaderas notabilidades en todos los órdenes de la literatura dramática y de la música operática en general, y se verificaron magnificas veladas científicas y lírico literarias, que dejaban las más gratas impresiones. Su exterior era muy elegante, recordando su frente a Santa Genoveva de París. El principal es un pórtico de orden dórico (…) formado por diez columnas de 10 varas de alto, cada una con sus respectivos capiteles. Sobre esas columnas descansa un triángulo obtusángulo, en el centro del cual está esculpido en medio relieve, el escudo de armas de la República, y a los lados, en los octángulos, dos liras de forma antigua entrelazadas con ramas de yedra y de laurel. Sobre el escudo hay un hermoso colgante de flores, también de medio relieve, elegantemente suspendido por tres rosetas.”[14]

El tímpano fue modificado posteriormente, en la época del general Reina Barrios, quien ordenó una alegoría clásica, la cual fue elaborada por el venezolano Santiago González, en la que Apolo tañía su lira, rodeado por la tragedia y las musas, repartidas a sus pies.

Estado del Teatro Colón luego de los terremotos de diciembre de 1917 y enero de 1918. Según el intelectual David Vela, los daños causados en el edificio no fueron de tanta gravedad como para justificar su demolición, que obedeció a móviles exclusivamente políticos.

Los terremotos que a finales de 1917 y principios de 1918, azotaron al teatro también, el que presentó importantes daños, aunque los mismos no eran tan graves, al menos, no estructurales, pues el edificio permaneció aislado con alambre de espino y láminas por mucho tiempo. La plaza que lo albergaba fue ocupado por las personas que huían de sus residencias, o que las habían perdido. Así, la llamada “Plaza Vieja”, fue invadida por las llamadas “tembloreras”, construcciones improvisadas por las personas que evitaron el peligro de las construcciones e invadieron parques, plazas y potreros para pasar los temblores. Apunta Poroj que el teatro, lastimado, se vio rodeado de tiendas de campaña y barracas hechas de esteras y mantas. Los terremotos, que destruyeron buena parte de la ciudad de Guatemala, dejaron al descubierto la corrupción del régimen cabrerista, que no fue capaz de resolver con eficiencia y rapidez la situación de emergencia que suscitó la destrucción de tantas viviendas y la interrupción de los servicios básicos. Así, el descontento fue creciendo, resultando en los hechos de la Semana Trágica, y la caía del régimen. A propósito de la reacción del régimen, el doctor Peláez Almengor publicó hace unos años un interesante libro, lastimosamente breve, titulado La Pequeña París, bajo el sello del Centro de Estudios Urbanos y Rurales (CEUR) de la Universidad de San Carlos, allí aborda detenidamente el proceso de descombrado de la ciudad y la evaluación general de los daños, que también evaluó el arqueólogo Sylvanus Morley, dejando apuntado en sus diarios de campo que la devastación era total, y los terremotos habían destruido el 90% de las construcciones de la ciudad.[15]

Los terremotos condenaron a muerte al majestuoso teatro. La rudimentaria economía nacional, agravada por la Primera Guerra Mundial, no permitió al gobierno de Estrada Cabrera realizar con la suficiente rapidez y eficiencia los trabajos de reconstrucción de los monumentos públicos. El hombre de confianza en estos menesteres, el argentino Luis Augusto Fontaine, fue comisionado por el Señor Presidente para encargarse de las obras de restauración del Teatro Colón (rebautizado en 1892, con ocasión del cuarto centenario del descubrimiento de América), pero la falta de fondos, la rebelión unionista y la muerte de Fontaine, interrumpieron su rescate. El teatro permaneció en ruinas hasta que en el año de 1923 se ordenó su demolición, durante la presidencia del general José María Orellana, según me informa el investigador Rodolfo Sazo. Según Poroj, la orden de muerte vino inspirada más por política que por razones de seguridad. El régimen de Orellana se debatía entre la dictadura y la anarquía. La situación económica no había mejorado mucho, y el gobierno se encontraba como siempre, desfinanciado. Las fábricas y el comercio habían sufrido duramente a raíz de los terremotos y la inestabilidad política del país, y la destrucción del teatro sirvió para darle una pequeña salida al descontento. Así las cosas, el gobierno necesitaba desesperadamente ocupar a los habitantes de los campamentos, y para ello contrató a muchos de ellos para la demolición del teatro.

[1] Woodward, Ralph Lee Jr. Liberalismo, Conservadurismo, y la actitud de los campesinos de La Montaña hacia el gobierno de Guatemala, 1821-1850. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo LVI, Enero a diciembre de 1982. Página 210.

[2] McCreery, David J. La Estructura del Desarrollo en la Guatemala Liberal: Café y Clases Sociales. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo LVI, Enero a diciembre de 1982. Página 219.

[3] Torres Valenzuela, Artemis. Los Conservadores Ilustrados en la República de Guatemala: 1840-1870. Editorial Serviprensa, Guatemala: 2009. Página 72.

[4] De León Pérez, Hugo Leonel. Crónicas para la historia de la danza teatral en Guatemala (1859-1918). Editorial Cultura, Guatemala: 2003. Página 28.

[5] “… Teatro Nuevo del empresario Porras, construcción provisional, ubicada en la esquina opuesta de la Plaza Mayor, antiguo edificio de ‘las carnicerías’ (hoy sexta calle y séptima avenida de la zona 1), estrenado para finales de noviembre o principio de diciembre de 1843; este era un teatro ‘de dos cuerpos, teniendo los palcos del primer piso bastante desahogo y una entrada independiente’ con capacidad para unos mil doscientos espectadores. En este teatro actuó una compañía nacional de drama y ópera dirigida por el español Francisco Pineda.” (De León Pérez. Op. Cit. Página 31-32).

[6] “…Teatro de Variedades (…) construido hacia 1857 por empeño del empresario Julián Rivera. Estaba ubicado en la llamada ‘Calle del hospital’ (hoy 10 calle de la zona 1). Según Díaz, el teatro era de formas sencillas y su interior era de muy bonito aspecto, el lunetario alojaba unas 400 personas, cincuenta y cinco palcos en los dos pisos y una galería que daba cabida a unos setenta espectadores…” (De León Pérez. Op. Cit. Página 32). El Teatro Variedades desapareció luego de la inauguración del Teatro Nacional, en 1859.

[7] Torres Valenzuela. Op. Cit. 72.

[8] Ibíd. Página 74.

[9] Ibíd. Página 73.

[10] Ibíd. Página 73.

[11] Poroj, Fernando Guillermo. Desde aquel dorado balcón del teatro. Revista Domingo, Prensa Libre, s/f. Aproximadamente de 1993.

[12] Calíope: En la mitología griega, era la musa de la hermosa voz, era la musa de la elocuencia, la belleza y de la poesía épica. Se le podía reconocer porque se le representaba con un estilete y una tabla de escritura, como redactando un poema épico. Modernamente representó al canto.

[13] Talía: En la mitología griega, era la musa de la comedia y de la poesía bucólica. Se le representaba con la máscara de la comedia y con el cayado del pastor. Modernamente representó el teatro.

[14] Torres Valenzuela. Op. Cit. Página 73.

[15] Harris, Charles H. y Louis R. Sadler. The Archaeologist was a Spy. Sylvanus G. Morley and the office of Naval Intelligence. University of New Mexico Press. Alburquerque: 2003.