El asesinato del brigadier Sotero Carrera, en las páginas de la Revista de Guatemala

Rodrigo Fernández Ordóñez

En las páginas de la mítica Revista de Guatemala[1] (1946) me he topado con un relato interesante sobre el asesinato del hermano de Rafael Carrera, Sotero, en las calles de la Antigua Guatemala, relato que es triplemente interesante: lo recoge el escritor guatemalteco Carlos Wyld Ospina[2], novelista y ensayista, testigo de la Revolución Mexicana a donde partió muy joven para trabajar como periodista y en donde conoció y trabó amistad con el poeta colombiano Porfirio Barba-Jacob; está contenido en las páginas de la Revista de Guatemala, que fue un importante esfuerzo del escritor Luis Cardoza y Aragón por dotar al país de una revista de alto contenido cultural y que duró apenas un destello, para dejar hermosas páginas y plumas de mucho peso, tanto nacionales, como el propio Wyld Ospina como extranjeros de talla mundial, como el erudito mexicano Alfonso Reyes; por último, interesa el relato en sí mismo por los detalles que aporta sobre el sonado crimen, hoy perdido e ignorado por este hermoso país de cortísima memoria.

-I-

La Revista de Guatemala

No es mi intención agotar en esta oportunidad la historia de la Revista de Guatemala, que se me antoja un interesante tema para abordar más adelante, de forma mucho más exhaustiva, sin embargo, por ser parte de mis manías (entre otras), la de andar atando cabos para comprender la historia de Guatemala en una mejor forma, coincidió mi lectura de la revista con la relectura de El placer de corresponder: correspondencia entre Cardoza y Aragón, Muñoz Meany y Arriola (1945-1951)[3], libro en el que en la primera lectura, dejé subrayado un fragmento que nos puede servir para contextualizar dicha publicación, de mano de don Luis Cardoza y Aragón, en una carta dirigida a Jorge Luis Arriola, fechada el 2 de mayo de 1946 y escrita desde el Hotel Nacional de Moscú, sede de la Embajada de Guatemala ante la Unión Soviética:

“Necesitamos que nos envíe, lo más pronto posible, algún trabajo para Revista de Guatemala. Se han publicado ya cuatro números. Supongo que Ud. habrá visto los tres primeros. Con todo y sus deficiencias, forzosas por el medio, es un trabajo de importancia. Los compatriotas no ayudan: hacen mas bien, lo posible porque la revista no viva mucho tiempo y porque no sea guatemalteca. Además, tenemos muy poca gente. La mayor parte es tan poco interesante, tan gris, tan cursi, tan indefinida y abúlica que no sé cómo ha ido saliendo la revista con nombres guatemaltecos. Habrá que ir repitiendo los nombres mientras surgen nuevos. De los otros en otras partes, es mejor no solo no esperar nada, sino no invitarlos: viejos sinvergüenzas y estúpidos, oportunistas de todas clases, vulgares plumíferos sin pasión, buenos para registrar archivos, -pero no para aprovecharlos- delincuentes, fofos, politicones locales, gendarmes en el alma o boticarios, guisaches, orejas voluntarios, farsantes, liberales o conservadores, fauna de tercera categoría, moluscos o batracios, pobladores de nuestra grotesca y trágica Arca de Noé chapina, resblandecida y violenta, perezosa, sensual e intrascendente…”[4]

La desesperación de Cardoza y Aragón con respecto a la obtención de talentos que publiquen en las páginas queda patente leyendo las páginas de El placer de corresponder… cuando el fundador de la revista le insiste no menos de seis veces al escritor guatemalteco César Brañas que le remita algún texto que se pueda publicar, accediendo finalmente a remitirle sus famosos diarios. Los resultados de la perseverancia de don Luis brillan en los sumarios de los números publicados, en el que tengo frente a mí resaltan, por ejemplo, el ya citado Carlos Wyld Ospina, el poeta español Miguel Hernández, el historiador mexicano José Mancisidor, el escritor guatemalteco Rafael Arévalo Martínez y el escritor Mario Monteforte Toledo.

-II-

El relato

El escritor guatemalteco Carlos Wyld Ospina.

Prometo en un futuro abundar en comentarios sobre esta interesante publicación que fue la Revista de Guatemala, pero por ahora dejo constancia que hojeando el tomo correspondiente a 1946 que atesorara mi papá, encontré este texto que me pareció urgente recobrar para que circule en las memorias nuevas, para ser un ladrillo más del muro de nuestra historia, prometiendo que si en el transcurso de mis lecturas encontrara más información sobre el incidente, se reflejará al instante en una de éstas publicaciones semanales.

Dejo entonces, la palabra a Wyld Ospina:

“…Según se sabe, el brigadier Sotero Carrera, de firme entronque en el gobierno del temible guerrillero, su hermano Rafael- era hombre de temperamento díscolo y temerario, y habíase constituído en el cacique de la Antigua, con el cargo de gobernador del Corregimiento de Sacatepéquez. Parece que, por motivos que no especifican las crónicas, vejó y perjudicó a una familia de la localidad apellidada Morales, que vivía en el barrio de El Jute. La animosidad del gobernador se enconaba especialmente contra uno de los miembros de aquella familia, Julián Morales, sujeto de índole pacífica y enemigo de las camorras. Pero a tanto llegó Carrera en su afán de provocarle, que cierta vez le echó encima el caballo que montaba, arrojando a Morales por tierra, medio descalabrado. El ánimo del ofendido, agua mansa en lo habitual, se tornó bravío, y dispuso poner fin, de una vez por todas, a las acometividades de su agresor. Armóse con un pistolón de dos cañones –arma usual en aquellos tiempos- y se situó al amparo de un pilar del Cabildo, ubicado al norte de la Plaza Real y que era un edificio de doble arcada de piedra de sillería, todo de bóveda y con dos órdenes de arquitectura. Morales esperó allí al señor brigadier. Al filo de las cuatro de la tarde, Carrera desembocó en la plaza a lomos de un brioso equino, como tenía por costumbre; se detuvo frente al cuartel y cruzó algunas palabras con el oficial de guardia, mientras éste le presentaba armas. Morales cogió la ocasión por los cabellos y disparó certeramente su pistola contra el barbarócrata provinciano. Este, al sentirse herido, hizo una mueca que debe de haber parecido luciferina, y abrió desmesuradamente los ojos, al decir del cronista, aunque es probable que nadie atendiese a estos detalles ni pudiera precisar los gestos del agredido, así fue de rápido e inesperado el ataque. Pero, hombre de pelo en pecho como era el brigadier, no profirió queja ni exclamación algunas, y espoleando a la cabalgadura, galopó hacia la calle de Santa Catarina con rumbo hacia su domicilio particular. No valióle el arresto, porque a unos veinte pasos cayó muerto sobre el pavimento. Morales, que ha de haber sido listo además de pacífico, percatóse de las ventajas que para huir le ofrecía la confusión consiguiente entre soldados, vecinos y transeúntes, y deslizóse en sinuosa fuga por el dédalo de tenderetes que ocupaban la plaza. Algunos soldados, a las órdenes de un cabo, separáronse de la guardia en persecución del fugitivo; pero éste ya se había esfumado como un trasgo, nadie supo por donde. Días después ganó la frontera salvadoreña, e internóse, sano y salvo, en el Estado limítrofe. A los pocos años ya estaba de vuelta en Cuilapa, donde residió con nombre falso, sin reincidir en ninguna hazaña truculenta. Y así fue como, a escasa distancia del histórico palacio de los capitanes generales, se consumó uno de los crímenes más sonados de la época, moviendo a más y mejor las lenguas de la gente de todo linaje, entregada al monótono ritmo de una existencia en que se prolongaba la rutina colonial. A guisa de apéndice, nos advierte el narrador que hubo de circular otra versión acerca de los móviles del suceso: díjose que el asesino no obró por cuenta propia sino como ejecutor de los designios de una banda de conspiradores, a la cual él perteneció, y que tenía interés de quitar de en medio al famoso caballista y alto jefe del ejército”.

[1] Publicación Trimestral, Tipografía Nacional de Guatemala, número 2, año II, volumen VI (octubre-diciembre), Guatemala: 1946.

[2] El ensayo se titula La metrópoli guatemalense y su éxodo por tierras y siglos, ocupa las páginas 20 al 51 de la citada revista. Quien ubica a Carlos Wyld Ospina en el México del torbellino revolucionario es Fernando Vallejo, en su libro El Mensajero, en el que explora la vida del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob, ubicando al guatemalteco como periodista del periódico El Churubusco, del bando del general Victoriano Huerta. Lastimosamente hasta la fecha no he podido encontrar más información sobre la aventura de nuestro compatriota en la guerra vecina. Wyld Ospina nació en Antigua Guatemala el 19 de junio de 1891 y falleció en Quetzaltenango el 19 de junio de 1956.

[3] Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala: 2004. Prólogo, selección y notas de Arturo Taracena, Arely Mendoza y Julio Pinto.

[4] Por el placer de corresponder… Op. Cit. Página 39.

La epidemia de Cólera Morbus de 1837 en Guatemala

Rodrigo Fernández Ordóñez

Para los guatemaltecos de la época, el año de 1837 estuvo lleno de malos presagios. El primero y más ominoso, por golpear directamente a los pobladores del Estado, fue la epidemia de cólera que llegó a su capital ese año, y el segundo, más lejano pero no menos atemorizante, fue la erupción del volcán Cosigüina, en el lejano Estado de Nicaragua, cuyas cenizas llegaron transportadas por el viento, a Guatemala. Definitivamente la Iglesia tenía razón: Dios estaba muy molesto con los guatemaltecos.

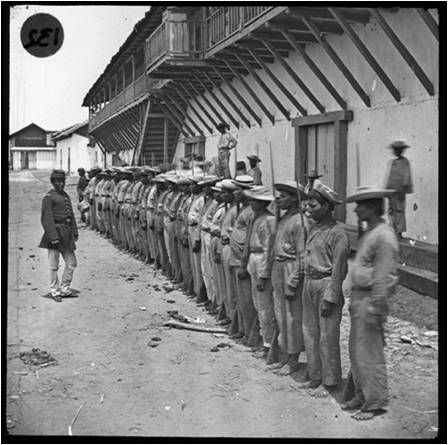

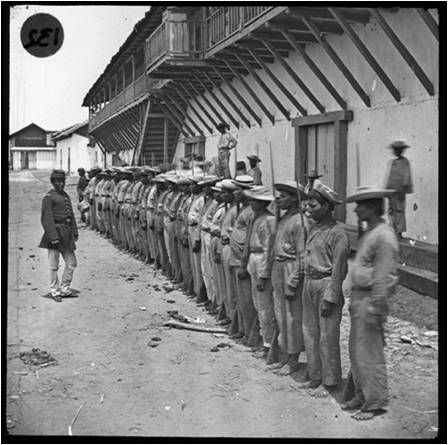

Soldados guatemaltecos en Suchitepéquez, 1875. Fotografía atribuida a Eadward Muybridge. Una tropa parecida habrá conformado la Milicia Civil conformada cuarenta años antes por el doctor Mariano Gálvez y que reforzó sus disposiciones legales para imponer el cordón sanitario en contra del brote de Cólera.

-I-

El hombre providencial

Al parecer el doctor Gálvez era muy aficionado a los efectos. Le gustaba dejar en claro que era el único hombre capaz de gobernar a un país tan complicado como Guatemala, anticipándose en muchísimos años al dictador fascista italiano que en una entrevista decidió sincerarse y le espetó al periodista: “Gobernar Italia no es difícil… es imposible…”, y vaya si no pagó con creces su atrevimiento de querer dominar a la raza latina. Que lo diga Claretta Petacci. Pero bueno, a lo que nos ocupa, que es el segundo período de Mariano Gálvez en la Jefatura del Estado de Guatemala. Cuando se le notifica que ha sido electo para dicha jefatura para un segundo período, el doctor Gálvez monta una nueva escena, esperando que lo rueguen.

“Al terminar mi período me retiro lleno de gratitud, porque no me veo lanzado por el voto público. Los sufragios del Estado me designan para otro período constitucional en el Gobierno: pero yo quiero corresponder tanta confianza y generosidad pública dejando una silla en que ningún hombre puede largo tiempo hacer el bien: pronto estoy a hacer el sacrificio de mi vida i el de mi pequeña fortuna; pero el de aceptar el mando podría confundirse con la ambición. ¡Desgraciado del Estado si en él no hubiesen otros ciudadanos que mejor que yo puedan conducir los destinos!”

Y en un contundente golpe de efecto, don Mariano hace sus maletas y se marcha para Escuintla, dejando el mando de forma interina al consejero Juan Antonio Martínez, esperando que tenga el impacto deseado su teatral actitud. La Asamblea, imagino que tras desvelos, gritos de desesperación y rasgado de vestiduras decide tomar la situación por los cuernos, y le manda un escrito al doctor Gálvez a las cálidas tierras del sur, en el que se leía:

“C. Gefe electo Mariano Gálvez: El cuerpo Legislativo, oído el dictamen de una comisión de su seno relativo a la tercera renuncia puesta por U. del cargo de Gefe del Estado, se ha servido declarar con esta fecha, sin lugar la citada renuncia y que se diga a U. que sin excusas ulteriores, espera que se presente a prestar juramento ordinario, y al efecto fue nombrada una comisión de su seno compuesta de los C. C. Lic. Mariano Rodríguez y Marcos Dardón, con el objeto de que, pasando a manifestar a U. lo determinado por este Alto Cuerpo, lo conduzca a esta corte a fin de hacer efectivo aquel acuerdo.”

Nota audaz de un cuerpo legislativo que se impone. Se envía a una comitiva que se asegure que Gálvez se va a hacer cargo del Ejecutivo del Estado. Don Mariano Rivera Paz, don José María Alvaro, don Manuel Fagoaga y otras personalidades salen al encuentro del político reelecto, y lo esperan en Amatitlán, pues Gálvez ha anunciado que espera radicarse en Antigua. Al final, para no cansar al lector, se le entrega la oficina al doctor y todo es fiesta y promesas, nada parece augurar la ruina que caerá pronto sobre la cabeza del indiscutible líder del partido liberal.

En el país la percepción es que todo marcha bien. La paz y el orden imperan en la atribulada provincia federal. En la capital del Estado obras públicas como el traslado del Cementerio a las afueras de la ciudad, la construcción de desagües subterráneos y trazado de calles arboladas en algunos lugares hace soñar con una ciudad moderna y limpia. Un ambicioso teatro nacional empieza a elevar sus muros en el solar de la Plaza Vieja, dirigida su construcción por el capaz arquitecto don Miguel Rivera Maestre.

Pero la convivencia de las alas moderada y radical en el interior del Partido Liberal empieza a resquebrajarse. El eterno inconforme, José Francisco Barrundia empieza a exigir la radicalización de las reformas de Gálvez. La razón del rompimiento de ambos bandos no está clara, y Jorge García Granados ensaya una explicación:

“…Después de las revoluciones, todos los triunfadores se creen con derecho a disponer y aconsejar. Si no son obedecidos por el Gobernante que ellos han elevado, se tornan en sus más temibles enemigos. Y entonces le restan al mandatario dos caminos: o rompe con su partido, y no teniendo ya sostén, está expuesto a una coalición general en su contra, o bien se resigna a ser el maniquí de un grupo de intrigantes; papel desairado y muy poco digno de un hombre de honor…”[1]

La misma encrucijada en que se encontraron antes el presidente Arce y el doctor Pedro Molina. Y el mismo enemigo. El radicalismo de Barrundia, que lo llevó a afirmar “Que con el demonio me uniría para derribar al Gobernante [Gálvez]”, terminó por destruir toda posibilidad de gobierno por el Partido Liberal. La crítica que más resuena es la que acusa al Jefe del Estado de estar construyendo poco a poco un poder autocrático. Barrundia acusa a Gálvez de querer convertirse en un tirano. El descontento empieza a crecer, particularmente en contra de las disposiciones de los nuevos códigos que obligan a la gente común a participar en los jurados. También ha causado molestia la imposición de la capacitación de dos pesos anuales y las penas de cárcel para los que no la cubrieran. Se suma la voz de la Iglesia que critica el matrimonio civil, augurando tiempos de inmoralidad, por causa de esta “ley del perro”, como se le bautiza, y a la que nos cuenta García Granados se le tachaba de ley “inmoral y herética”. Así, el doctor Gálvez deja de ser el hombre providencial que ha llevado paz y prosperidad a la patria, y se va convirtiendo poco a poco en ese oscuro personaje que va levantando los andamios de su tiranía.

En un folleto publicado el 25 de julio de 1837, “un ciudadano”, respondía a Barrundia las acusaciones de tiranía lanzadas en contra del doctor Gálvez:

“Si los principios con que ahora el señor Barrundia combate lo que llama despotismo y arbitrariedad, hubieran sido reconocidos y prácticamente respetados desde que somos independientes, bien seguro es que nada tendríamos de qué quejarnos; porque el poder central no se habría extendido fuera de sus límites naturales, y transformándose en demagocrático; pero desgraciadamente no ha sucedido así…”[2]

-II-

La muerte

Pero las desgracias, dice el refrán popular, nunca vienen solas. Suele llover sobre mojado. A la pérdida de popularidad del jefe del Estado, que bien hubiera hecho en mantenerse firme en el tema de su renuncia, se suma un asunto terrorífico de salud pública. Terrorífico digo, porque las amenazas biológicas son invisibles. La muerte, acarreada por las epidemias, es como una sombra invisible que se va apropiando de los espacios, haciendo sentir su presencia, pero sin dejarse ver abiertamente. En ese fatídico año de 1837, la muerte adquiere dimensiones microscópicas, y aparece en el ambiente bajo un nombre de resonancias angustiantes: Cólera Morbus.

La cara de la muerte: fotografía tomada mediante microscopio electrónico del Vibrio Colerae, bacteria que causa el Cólera. (Fuente: wikipedia).

Los primeros brotes de la enfermedad se habían reportado en México, en 1833, pero gracias a la reacción casi inmediata de Gálvez, que selló la frontera, logró alejar el fantasma de la muerte por otros cuatro años. La enfermedad queda encerrada en Comitán. Ese mismo año, ante la amenaza de una epidemia que siembre la muerte en el territorio guatemalteco, una comisión médica de la Academia de Estudios, conformada por los doctores José Luna, Leonardo Pérez y José María Blanco, elaboran un informe que hacen público el 2 de octubre de 1833, en el que exponen el peligro de una contaminación por vía marítima. Concluyen que un solo hombre podría introducir la enfermedad al Estado y diseñan un mecanismo de cordones sanitarios que sellen las zonas afectadas ante un eventual brote de la enfermedad. Recomiendan también el mejoramiento de los controles migratorios, la importancia de la sanitización del agua, imposición de cuarentenas aseguradas por el ejército, adopción de medidas terapéuticas y el reforzamiento de salas de aislamiento para los pacientes en los hospitales que se designen para ese destino.[3]

Pasado el tiempo, llegan noticias de brotes de cólera en el puerto de Belice en 1836, mismo año en el que se reporta el primer caso de la enfermedad en territorio de la República Federal, en el puerto de Omoa, a donde arriba un buque negrero infectado, causando varias muertes. Pasada la cuarentena impuesta al Estado de Honduras, la enfermedad entra a Guatemala, siguiendo el rumbo del ganado. El 18 de marzo de 1837 se reporta en la población de Jilotepeque, departamento de Chiquimula, el primer caso de cólera en territorio del Estado de Guatemala. Ese mismo día, la autoridad local decreta el aislamiento de Chiquimula, y el envío de tropas para imponer el cordón sanitario. Pero la muerte evita los viejos fusiles de las milicias. El 19 de marzo se decreta la militarización de las fronteras interdepartamentales, y en uno de los batallones de milicianos presta servicio un hombre acostumbrado a los rigores de la vida rural: el sargento Rafael Carrera Turcios, antiguo tambor del ejército, testigo de la batalla de Arrazola y nuevo vecino de Mataquescuintla.

A finales de mes, en Zacapa ya han ocurrido 200 muertes por la enfermedad. Los últimos días de marzo de 1837 verán llegar la muerte en toda la región oriental del Estado de Guatemala, acercándose cada vez más a la capital. La enfermedad se apodera de Mataquescuintla en abril de 1837. En el interesante artículo de González Quezada se ofrece el siguiente recuento:

“…El segundo decreto contenía veintidós disposiciones, donde se detallaban las obligaciones de las municipalidades, encargadas de formar Juntas de Caridad y Misericordia, que atendiesen con verdadera humanidad a todos los enfermos. Ni un solo momento descansó el Jefe del Estado en sus actividades sanitarias. Su labor constante y eficaz es digna del mayor elogio, tanto más que en Oriente creía a la par del Cólera la semilla de nuevas revoluciones…”[4]

En espera de la inevitable llegada de la epidemia a la capital del Estado, el doctor Gálvez dicta las primeras medidas sanitarias, ordenando a la tropa que vigile las fuentes públicas para alejar a personas infectadas de ellas, y la imposición de un cordón sanitario que aísle a la ciudad del resto del territorio. Esta medida en especial despertaría suspicacias en la población, sobre todo por las acusaciones lanzadas por la Iglesia de que Gálvez estaba envenenando las aguas de las fuentes públicas. No obstante las medias impuestas:

“…El 19 de abril de 1837 ingresa un indígena atacado de cólera al hospital. A los dos días muere. El 24 del mismo mes, don Tiburcio Estrada enferma súbitamente y se salva gracias a la oportuna sangría que le practica el doctor Murga. Estos dos casos inician el pánico en la capital. El temible cólera morbus va de casa en casa exigiendo la vida de familias enteras. Médicos y estudiantes, en cruzada heroica, ensayan mil remedios, y combaten enérgicamente al enemigo invencible. Las autoridades, hundidas bajo el peso de una responsabilidad abrumadora, no dejaron de cumplir celosamente todos sus deberes…”[5]

El 21 de abril de 1837, el gobierno distribuye a los médicos en los barrios de la capital, así: barrio del Sagrario, doctor Quirino Flores; barrio Santo Domingo: doctor Buenaventura Lambur; barrio San Francisco, doctor Eusebio Murga; barrio San Sebastián, doctor Mariano Padilla; barrio La Merced, doctor Felipe Arana; barrio de la Candelaria, doctor José María Carles y Hospital y Presidios, doctor José Luna. Para recuperar de la bruma de la historia a estos héroes que se enfrentaron cara a cara con la muerte, consigno a continuación los nombres de los practicantes que asistieron a los médicos asignados: Manuel Palacios, Manuel Carvallo, José González Mora, Felipe González, Antonio Falla, José María Quiñonez Ugalde, José María Montes y Juan Gálvez.[6]

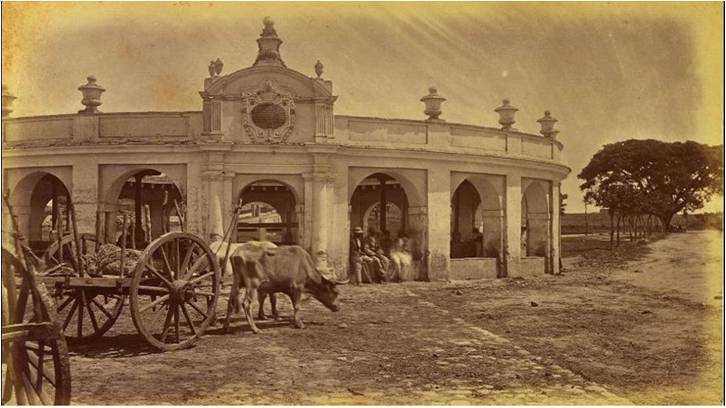

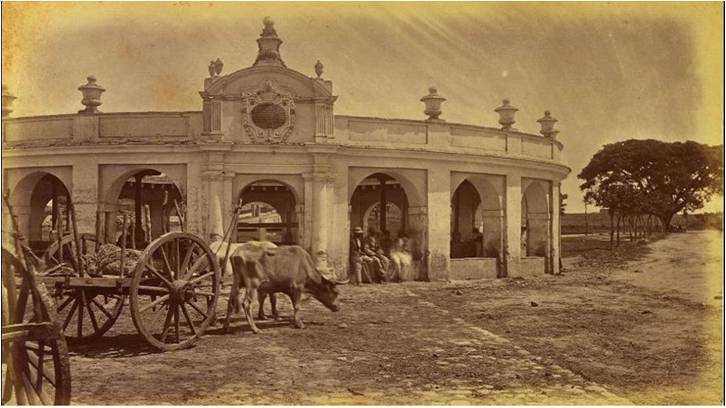

Hermosa fotografía de la Fuente de la Recolección, en el barrio del mismo nombre. Era una de las tantas fuentes públicas que abastecían a la población del preciado líquido, cuya seguridad se garantizó con su militarización, provocando aversión en los opositores a Gálvez.

Como el ejercicio del poder no tiene misericordia, mientras Gálvez y su grupo de médicos trataba de controlar la crisis de salud pública, los intrigantes hacían lo posible por debilitar al Gobierno. En su esfuerzo por minar la autoridad del Jefe del Estado, sucedió lo mismo que con el presidente Arce en la Federación diez años antes. Gálvez buscó aliarse con los conservadores moderados, acercándose por ejemplo a Juan José de Aycinena, quien recién había regresado de su exilio en los Estados Unidos. Esta maniobra política terminó por sepultar a Mariano Gálvez, acusado ahora de abierto traidor al programa de reformas liberales. Con una creciente rebelión en la montaña, dirigida por el sargento Rafael Carrera, que pretendía imponer un listado de condiciones a Gálvez, el jefe del Estado solicita auxilio al presidente Federal, general Francisco Morazán, quien ya prevenido por las intrigas de Barrundia, le niega apoyo. La suerte está echada. Las tropas de Carrera toman la ciudad de Guatemala el 2 de febrero de 1838, combatiendo calle por calle. El doctor Mariano Gálvez pasa a la clandestinidad, escondiéndose con su suegro. Renuncia a la Jefatura del Estado de forma definitiva el 24 de febrero del mismo año, recayendo el cargo en el vicejefe, Pedro José Valenzuela.

Hermosa fuente pública llamada Fuente del Perú. De acuerdo a información remitida por el historiador Ramiro Ordóñez Jonama vía electrónica, el nombre que se les daba a las fuentes públicas correspondía al barrio al que abastecían. Ordóñez añade que esta fuente circular fue construida por don Juan José Rafael Joaquín Domingo González Batres y Arribillaga, deán de la Catedral Metropolitana de Guatemala desde 1779 hasta su muerte, acaecida el 15 de noviembre de 1807. “Su vida es una larga historia de servicio a la patria (…) A su munificencia debió la Nueva Guatemala la introducción del agua para el Real Hospital de San Juan de Dios y su barrio, obra en la que el doctor Batres gastó, de su peculio, 6000 pesos y también a su ‘patriotismo… debe el vecindario el beneficio de un tanque de lavaderos públicos que se fabricó con el costo de tres mil pesos junto al Calvario de la capital’”. |

|

El paso de la enfermedad por la ciudad de Guatemala reportaría un total de 3,000 casos de cólera morbus, de los cuales 1,000 resultaron mortales. En todo el territorio del Estado, el historiador Carlos Martínez Durán, reporta un total de 12,000 fallecidos. Para la población de la época, que se calcula en 3,000,000 de personas en toda la República Federal, la epidemia habrá tenido verdaderos visos de catástrofe.

Otras dos víctimas habría de llevarse la enfermedad: al doctor Mariano Gálvez que se exilia en México, en donde habrá de vivir hasta sus últimos días y el régimen liberal, que bajo el liderazgo de Morazán reacciona de forma tardía y torpe, tratando de desarmar a un Carrera que se ha convertido ya en un líder político con un poder incontestable, respaldado por las bayonetas de 2,000 fusiles que descubrió escondidos en los sótanos del Palacio Arzobispal. El gran perdedor, Barrundia, publicaría meses después en la ciudad de Quetzaltenango un penoso canto de cisne en una hoja suelta:

“La necesidad de demostrar el delirio de las actuales proscripciones, de hecho, me obligó a tocar en este reclamo la administración del Doctor Gálvez y nuestra pasada oposición. Mas el público debe ser informado solemnemente, que en el hecho mismo de ser el Doctor Gálvez proscrito y perseguido a muerte, después de traicionado por nuestros enemigos comunes, que se profesan adversarios de todo sentimiento liberal, ha cesado por siempre nuestra fatal discordia, nos ha vuelto a unir indisolublemente la patria y la libertad; y yo le protesto a la faz del público mi amistad y mis servicios en lo poco que puedan valer y se sirva aceptarlos.”[8]

Gesto inútil y patético aunque sincero, el de Barrundia. Liquidado el partido liberal, iniciaban los treinta años de autoridad absoluta del general Rafael Carrera.

[1] García Granados, Jorge. Ensayo sobre el gobierno del Dr. Mariano Gálvez. Tipografía Sánchez y de Guise, Guatemala: Sin fecha. Página 118.

[2] Batres Jáuregui, Antonio. El Doctor Mariano Gálvez y su época. Editorial del Ministerio de Educación Pública, Guatemala: 1957. Página 76.

[3] González Quezada, Carlos. El desastre de la salud pública de Guatemala frente al Cólera Morbus. Artículo parte de una serie sobre el cólera publicado en el año 1991 en la Revista Domingo, del diario Prensa Libre, lastimosamente no cuento con la fecha exacta de su publicación.

[4] González Quezada. Op. Cit.

[5] González Quezada. Op. Cit.

[6] González Quezada. Op. Cit.

[7] Ordoñez Jonama, Ramiro. La familia Batres y el Ayuntamiento de Guatemala. Editorial La Espina y la Seda, Guatemala: 1996. Página 29.

[8] García Granados, Op. Cit. Página 120.