Uno de los olvidados

Carlos Wyld Ospina, escritor y poeta

Rodrigo Fernández Ordóñez

Descubrí a Wyld Ospina en los días de la adolescencia, con La gringa (1935), una novela costumbrista que mi papá me regaló como parte de una colección de autores guatemaltecos de la Colección narrativa guatemalteca siglo XX, del Ministerio de Cultura y Deportes, que incluía a otros buenos autores como Francisco Méndez y sus Cuentos de Joyabaj, o José María López Valdizón, La vida rota. Lo redescubrí bastantes años después con su magnífico ensayo político El autócrata (1929), y luego me lo recordó Fernando Vallejo en El mensajero, cuando lo ubica junto con Porfirio Barba-Jacob en medio del torbellino de la Revolución Mexicana.

Retrato más conocido de Carlos Wyld Ospina, distinguido miembro de la generación literaria de 1910.

-I-

Los primeros años

Carlos Wyld Ospina[1] nació en Antigua Guatemala el 19 de junio de 1891, con ascendencia inglesa por parte de su padre y colombiana por su madre. La familia vivía de propiedades agrícolas en los alrededores de la ciudad colonial, lo que permitió que sus padres les dieran a Carlos y hermanos una buena educación. Estudió su educación primaria en Antigua y su bachillerato en ciudad de Guatemala, en San José de los Infantes. Desde muy joven se independiza económicamente de sus padres, e ingresa como empleado de comercio. A los 20 años, quien sabe a cuento de qué, quizá en busca de emociones, parte rumbo a México, que por entonces atravesaba el torbellino de la revolución, y empieza a trabajar como periodista, en el bando equivocado de la revolución (dicho sea de paso), pues milita en las filas de Victoriano Huerta, el gran traidor del movimiento. Esta es una de las primeras contradicciones de su biografía, pues a pesar que milita en el bando que desencadenó la decena trágica que terminó con el asesinato a sangre fría de Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez en un campo terroso a espaldas de la cárcel de Lecumberri, luego se larga con un ensayo documentadísimo y sesudo sobre los autócratas y los abusos del poder.

En el México revolucionario traba amistad con un poeta excéntrico nacido en Colombia, Porfirio Barba Jacob, quien para entonces insultaba a izquierda y derecha contra los que se oponían a los designios de La cucaracha Huerta, desde las páginas de El Independiente. De allí migra con su nuevo amigo chapín hacia las páginas de El Churubusco, que presumiblemente, en palabras de Vallejo era un periódico crítico con cierto humor. “Antecitos de que llegaran traspasó la empresa y se esfumó. Se esfumó en compañía de Carlos Wyld Ospina, su más asiduo colaborador en Churubusco, un jovencito guatemalteco con sangre colombiana que había conocido en El Independiente”, apunta Vallejo sin darnos más detalles.

Lo cierto es que a inicios del siglo XX tenemos a Barba Jacob y a Wyld Ospina de regreso en Guatemala, en Quetzaltenango. Es la Guatemala de Estrada Cabrera. Pero a los fugitivos poco les importa el dictador, pues vienen huyendo de quienes les quieren cobrar los insultos lanzados contra Carranza, Obregón y Villa. O sea, medio México. En 1915 tenemos en Xela a Wyld Ospina dirigiendo el diario Los Altos. Luego funda el diario El Pueblo, junto con el poeta Alberto Velásquez, (de quien prometo buscar información para ir resucitando a estos olvidados maestros).

Años después se establecerá en ciudad de Guatemala, en donde escribirá como editorialista para el diario más importante del país de aquellos tiempos, El Imparcial, para quien colaborará de 1922 a 1925. En el ínterin, el 15 de mayo de 1923, funda con otro grupo de intelectuales y científicos la hermosa Sociedad de Geografía e Historia que aún sobrevive, con el nombre de Academia publicando todavía su invaluable aporte al conocimiento de la historia nacional, su revista Anales.

Apunta Tejeda que quienes lo conocieron: “… lo describen como un hombre de fina y dominante conversación. Le agrada conocer las inquietudes creativas de los más jóvenes. No tolera la petulancia, menos, la mediocridad. Es afable con las personas de su afecto, pero, no con todas…”

-II-

La madurez del escritor

Don Carlos abandona las letras para dedicarse a la política. Es electo diputado de la Asamblea Nacional Legislativa por dos períodos, de 1932 a 1935 y de 1937 a 1942, es decir que fue diputado durante el ubiquismo, lo mismo que Miguel Ángel Asturias. Cosa extraña, pues en 1929 publica su ensayo político-social titulado El Autócrata, firmado en Alta Verapaz, 1926-1927:

“El autócrata (del griego autos, sí mismo, y crateia, fuerza) es en esta semblanza el personaje genérico que, contra las vanas teorías políticas que asignaron a Centro América un régimen democrático, impone un gobierno de hecho, que ha tomado carácter normal y perdurable a espaldas de la ley escrita. Este gobierno está basado en la autocracia, es decir, en ‘la fuerza que se toma de sí mismo’ (…) Por eso, aunque mi propósito prístino fue escribir una semblanza de Estrada Cabrera, famoso autócrata guatemalteco, encontré que la personalidad de este gobernante quedaba incompleta, y sería sin duda mal comprendida, presentándola dentro el cuadro aislado de su tiranía. Esta misma tiranía, sin la autocracia liberal de Justo Rufino Barrios no se explicaría satisfactoriamente a la luz del determinismo histórico (…) La administración de Estrada Cabrera es de ayer. Yo mismo crecí mientras el autócrata imperaba como un amo sobre el país. Contribuí desde la prensa a su caída conversé con él acerca de las cuestiones importantes de su gobierno cuando Don Manuel, como se le llamaba popularmente en Guatemala, ya gemía a la sombra de los muros de una prisión en 1920”[2].

Casos extraños los de nuestros escritores. Se pelean con un dictador pero alaban al otro. Lo mismo Wyld que Rafael Arévalo Martínez, que escribe su monumental denuncia contra Estrada Cabrera en el magnífico Ecce Pericles!, para pasar apenas en una década a alabar el trabajo de Ubico. Quizá los años que nos separan del ubiquismo nos impide entender estos matices, ya descritos por el historiador Carlos Sabino en Guatemala, la historia silenciada, cuando señala que la dictadura de Ubico era más bien una dictablanda, que está más cerca de Miguel Primo de Rivera que de Rafael Trujillo o del propio Estrada Cabrera. Pero bueno, para efectos del mundo de las ideas, y ateniéndonos a la propia conceptualización de autocracia que define Wyld al inicio de su ensayo, es imposible entender su militancia en la asamblea de un régimen a todas luces antidemocrático como el que gobernó el país desde 1931 hasta 1944.

Extraño además porque, como él mismo afirmaba en la presentación de su ensayo, desde Quetzaltenango, ciudad en la que vivía por entonces, levantó la voz de la oposición a la dictadura de Estrada Cabrera, publicando el ya citado El Pueblo en 1920[3]. Según una amiga del autor, este diario era buscado y leído “…con interés, por sus valerosos artículos, llenos de energía y de un espíritu de protesta que orientaron al público para la lucha que pronto fue realidad…”[4] y nos regala un dato que vale oro: que al estallar la rebelión en lo que luego se llamaría la Semana Trágica, en abril de 1920, Wyld Ospina, a la cabeza de un grupo de estudiantes, tomaron el cuartel de artillería de Quetzaltenango, debilitando considerablemente el apoyo al dictador.

Tal vez los diez años de caos que siguieron a la caída de la dictadura cabrerista hicieron mella en la mente de nuestro escritor, que terminó por aceptar más pragmáticamente, la conveniencia de una dictadura que pusieran fin al caos y la cadena de cuartelazos que se dieron desde 1921. Algo así me sugiere la presentación que escribe para su novela La Gringa, publicada en 1935 en la que apunta: “El actual Presidente de Guatemala, General don Jorge Ubico, trabaja por hacer de la república ‘una nación proba, rica, culta y sana’. En este propósito vasto encaja bellamente la edición, por cuenta del Estado, de obras de autores guatemalenses (…) Este libro, en su modestia, intenta colaborar en el aspecto cultural-estético de aquel programa de gobierno”.

Ante estas palabras sólo me quedan dos caminos para opinar sobre Wyld Ospina: o es un hombre que abandonado los sueños de juventud de ver libre a su país acepta la existencia de la dictadura en bien del progreso y la paz; o bien es un culebra de primera, dispuesto a sobar la leva del dictador de turno con tal que le publiquen sus obras y cobrarse un sueldito. Desgraciadamente no cuento con mucha más información sobre este escritor para afinar el juicio sobre su actuación, pues luego de salir de la Asamblea regresa a Quetzaltenango en donde vivirá el resto de su vida. Yo quiero pensar que era un hombre pragmático, que decidió trabajar con el dictador en bien del país, como muchos otros.

Pero bueno, sigamos con este intento de esbozo biográfico de nuestro escritor, al que apenas vamos a delinear un perfil, dada la escasez de datos. Nos cuenta Gustavo Martínez Nolasco:

“Wyld Ospina se hizo de un círculo de amigos. Se reunían a las doce del día, en un tendajón de la sexta avenida situado donde se alzó la residencia del licenciado don Abraham Cabrera y luego la embajada de México, y alero de varios presidentes de la república derrocados. En la trastienda hablábamos de literatura. Se ingería aguardiente en los famosos vasos de herradura. Todos eran buenos amigos y la política en nada había envenenado las almas fantaseadoras, ávidas de interceptar impresiones sobre motivos distantes del materialismo histórico, aunque tales términos aún no habían entrado en nuestra jerigonza.

Aún recuerdo algunos de los tertulianos de Wyld Ospina: a Carlos H. Martínez, Carlos H. Vela, Alfonso Guillén Zelaya, Carlos Rodríguez Cerna, Jorge Valladares Márquez, Flavio Herrera y el licenciado Felipe Neri González, ducho en cuestiones mayas y del indigenismo recalcitrante…”[5].

Martínez Nolasco le pone 1915 como fecha a sus recuerdos, afirmando puntualmente: “Relato los anteriores episodios como evocación de un aspecto ignorado de la Guatemala de 1915…”. Esto me lleva a pensar que aquellos intelectuales eran unos verdaderos héroes al desafiar el clima de miedo y desconfianza que había logrado imponer la larga dictadura cabrerista, que para entonces duraba ya 17 años. Me quedará la eterna duda de saber cómo logró evitar esta interesante tertulia artística la omnipresencia de la policía secreta, que en un desliz les habría caído ipso facto. Indudablemente eran personas que confiaban en su amistad, más allá del temor a los caprichos del tirano. Continúa Martínez con sus recuerdos:

“Se instaló la segunda tertulia de Wyld Ospina, en plenos días de la primera guerra europea. Fue en el ‘Gambrinus’, en la novena calle, en el sitio ocupado durante mucho tiempo por las bodegas de El Imparcial. Actuaba como el dios germano repartidor de cerveza, Juan Klusman rojo y opulento como el mismo personaje de la mitología escandinava.

Formaron, por lo demás, ese grupo: Fernando González Goyri; el sucesor de José C. Morales en el arte de los caricatos; Max Schaeffer, pintor alemán, más guatemalteco que cualquiera de los nietos de Juan Chapín. Concurría a ratos Manuel Cabral de la Cerda y el que esto escribe. Klusman solía llamar a tal cenáculo las ‘baterías’, en una mezcla de germania y chapinismo. Se refería a los vates…”.

Tumba de Wyld Ospina en el Cementerio General de Quetzaltenango, con busto ejecutado por otro gran artista guatemalteco, Rodolfo Galeotti Torres.

Wyld Ospina, luego de abandonar su curul en la Asamblea, regresó a Quetzaltenango, en donde trabajó por varios años en el Banco de Occidente, como asesor y luego como miembro de su Junta Directiva, pero sin perder nunca contacto con el mundo literario guatemalteco. Murió el 17 de junio de 1956 en su casa Villa Carolina, en el barrio de La Democracia de la ciudad de Quetzaltenango, encerrado cada vez más entre sus libros, acompañado por su hija de 14 años, Alba Felipa Wyld.

-III-

El autócrata

El ensayo tiene un estilo bien pulido, apoyado en frases contundentes que dejan al lector pensando en las afirmaciones por largo tiempo. Puede que no compartamos la visión de la historia que tiene el autor, pero siempre nos dejará sembrada la duda para pasar y repasar los sucesos que revisa y obligarnos a verlos bajo una nueva perspectiva. No busca convertir, pero si cuestionar, y ese es a mi juicio, el gran valor de este ensayo.

A pesar de su temática, el libro entero tiene ritmo, impuesto por el autor en capítulos que van abrazando períodos históricos bien definidos. Sobre la Colonia y la Independencia, su primer capítulo con el que abre formalmente su ensayo, atropellan al lector las primeras frases: “A la formación de nuestra nacionalidad no contribuyeron las viejas monarquías americanas más que con un contingente étnico. El indio aportó su sangre para constituirla y sus espaldas para mantenerla.” Es un aviso de su mentalidad anti liberal, que critica y destroza la propaganda del progreso y la prosperidad desde la que se legitiman los abusos del dictador de turno, como cuando reduce la revolución liberal a cinco líneas bien pulidas, independientemente de si compartimos sus ideas o no: “¿Fue en realidad una revolución la de 1871? Las revoluciones han de operarse sobre las conciencias mediante las ideas. Nosotros damos con frecuencia el nombre de revolucionarios a simples conquistadores del Poder a puño armado…” o este otro fragmento genial: “El jacobinismo liberal hace estragos en Guatemala desde 1871. Es un producto de aquel movimiento político que, pretendiendo ser una revolución de ideas, fue más bien una revuelta de ambiciones…”.

De los atropellos de la dictadura de Barrios, cita un recuerdo del Diario Íntimo del escritor nicaragüense Enrique Guzmán, que nos pinta al autócrata de pies a cabeza en apenas unas líneas: “…Así era Barrios en efecto. ‘Esto quiero que se haga’- decía a sus ministros.- ‘Ustedes- añadía- verán cómo adoban la cosa.’…”

Sus argumentos siempre van sostenidos con citas de testigos de la época. No duda tomar pasajes de diarios, libros, cartas, periódicos que permiten que el lector vaya construyendo el escenario que pretende destrozar a fuerza de sus críticas contundentes, ejercicio que me llama la atención por lo ya citado arriba. Se ensaña con los dictadores liberales, desde Barrios hasta Estrada Cabrera, pero se traga la píldora del ubiquismo. Sin duda Wyld resulta un interesante acertijo intelectual. Entresaco otra cita: “Sólo la ignorancia es capaz de declararse poseedora de la verdad única. Sólo el fanatismo hace de la verdad un motivo de persecuciones. Sólo la intolerancia ve un pecado en la libertad de creer…”, a mí me asalta la inevitable duda: ¿Cómo, quien escribió esto, pudo participar años después en la fachada legalista de un régimen que fusilaba, torturaba y ejecutaba mediante ‘ley fuga’, a sus opositores?

No quiero dejar mal sabor de boca al lector de estas líneas. El Autócrata es un libro interesante por lo que cuestiona. Es valioso desde el punto de vista de las ideas, y así recomiendo que se lea, con independencia de la vida del autor. Además, posee relatos interesantes, recabados de primera mano que no dejan de sorprendernos, por ejemplo cuando relata que apenas dado el último respiro el general Miguel García Granados, alguien irrumpió en su recámara y rompiendo una gaveta de su escritorio se robó el segundo tomo de sus Memorias, justo el volumen que cubría el período de la revolución y su gobierno. O cuando le carga a José María Orellana, el guardaespaldas de don Manuel, la responsabilidad de robarse y desaparecer las abultadas memorias del dictador, que había escrito durante su encierro, como ajuste de cuentas a todos los colaboradores que lo habían dejado solo…

—————————————–

[1] La información biográfica de Wyld Ospina la obtuve de “Carlos Wyld Ospina. Perfil humano y literario”, de Silvia Tejeda. (Wyld Ospina, Carlos. La Gringa. Editorial Cultura, Guatemala: 1988).

[2] Wyld Ospina, Carlos. El Autócrata. Tipografía Sánchez y de Guise, Guatemala: 1929. Página 11.

[3] Reyes M., José Luis. Corona Fúnebre a la memoria del gran poeta y escritor don Carlos Wyld Ospina. Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala: 1963. Página 9.

[4] Rubio de Robles, Laura. Un gran señor de las letras nacionales ha desaparecido. En José Luis Reyes, Corona Fúnebre… Página 95. Publicado originalmente en El Imparcial, el 29 de junio de 1956.

[5] Martínez Nolasco, Gustavo. El medio en que actuó Carlos Wyld Ospina. En José Luis Reyes, Corona Fúnebre… Página 93. Publicado originalmente en La Hora Dominical, 24 de junio de 1956.

El poeta incómodo. II parte

Reseña de una biografía inclasificable de Porfirio Barba Jacob

Rodrigo Fernández Ordóñez

-V-

El segundo viaje a Guatemala

Aburrido del ambiente provinciano de Guatemala, el poeta colombiano parte rumbo a México nuevamente, dejando a sus amigos sumidos en la tristeza. Instalado nuevamente en México, escribe para uno de los tantos periódicos que pulularon pasada la revolución. Allí escribía artículos en contra del general Plutarco Elías Calles desde las páginas de El Demócrata y de Cronos, hasta que la paciencia de don Plutarco llegó a su límite y se ordenó la expulsión del “extranjero pernicioso”. Por tren, hacia Guatemala. Cruza a nado el Suchiate y termina su huída en la estación de Ayutla me imagino, en donde aborda un tren.

Ahora en Guatemala reinaba el general José María Orellana, “Rapadura”, luego de mandar a su casa a don Carlos Herrera, presidente provisional y electo de la República luego de un golpe de estado apenas año y meses de la semana trágica que concluyó con la renuncia de don Manuel Estrada Cabrera. Arenales no las tenía todas consigo. Desde las páginas de El Demócrata, tribuna para insultar a Calles, había lanzado también insultos contra Orellana. Vallejo rescata algunos insultos para nuestro deleite: “ese lugarteniente y procónsul de la política de Washington”; “fantoche dócil a su amo y que le pone cara de sargento a su pueblo”; “encaramado al poder por las escaleras del crimen” y “encumbrado por un crimen de media noche”. Pero Orellana estaba acostumbrado a los insultos. Por ejemplo, los valientes estudiantes universitarios, para la Huelga de Dolores de 1924 le tenían preparado un canto que decía:

“Rapadura, rapadura, rapadura,

Presidente contra el voto popular,

Esa ganga codiciada y que chichona

Consiguió tu gran Partido Liberal…

Pues tu cara es el espejo de tu alma,

Siempre sucia te la vamos a mirar,

Con razón que se murmura entre la gente,

Ahora si negra que la vamos a pasar…”

A pesar de los pesares, a pesar de los insultos, a pesar de las cóleras de don Chema, el 17 de julio de 1922, El Imparcial saludaba la incorporación de un nuevo periodista a la planta: Ricardo Arenales.

Así, gracias al dictado del general Plutarco Elías Calles, tenemos al poeta colombiano por segunda vez en Guatemala, trabajando para el mítico diario El Imparcial, que para las fechas en que Vallejo viene a Guatemala a insultar a la podre doña Teresita, para su sorpresa, todavía existe. Cuenta Vallejo:

“En flagrante contradicción con la ley primera de este libro según la cual al que yo busque se muere, viven cuatro de El Imparcial que conocieron a Arenales: Antonio Gándara Durán y su hermano Carlos, Rufino Guerra Cortave y David Vela, hermano éste de Arqueles Vela del ‘Palacio de la Nunciatura’ que conocí en México y que antes de que yo pudiera abrir la boca de entrada me advirtió que él era mexicano, no guatemalteco. Guatemalteco tal vez su hermano… ¿Será tanta la ventaja, o mucha la diferencia?”

Pues ni una ni la otra, digo yo. Sólo hay que ver la suerte que corrió en México y en Guatemala el Arqueles Vela de los estridentistas: nadie, absolutamente nadie más que yo lo ha leído y eso que me obligué a terminar su libro titulado El Café de nadie o algo así. Pero a David, al menos, he visto que en las ferias de libros que se hacen en los parques de nuestro Centro Histórico todavía se venden sus obras.

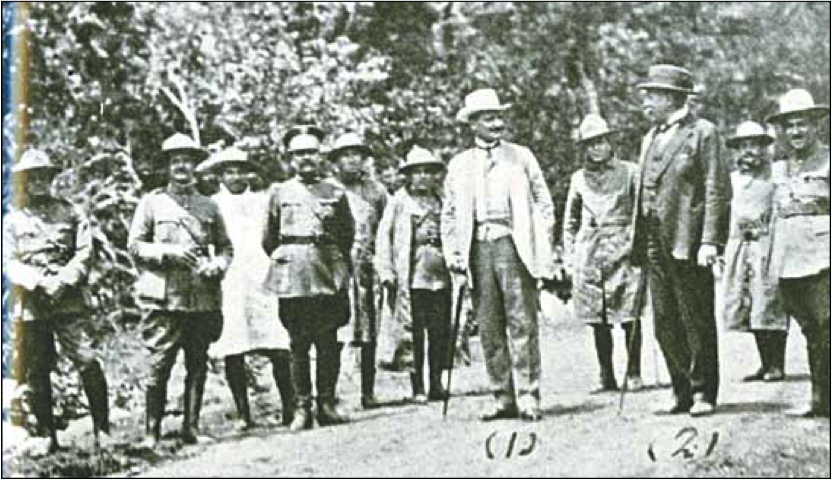

General José María Orellana, el susceptible presidente guatemalteco que se indignaba ante el grito estudiantil de “¡Rapadura! ¡Rapadura!” a propósito de su tez morena. Murió en circunstancias extrañas durante unas vacaciones con su familia en Antigua Guatemala en 1926.

En fin, Arenales es contratado por don Alejandro Córdova para ser el jefe de redacción, en esa inveterada costumbre tan centroamericana de apantallarse por los extranjeros y pasar por encima de los nacionales al momento de repartir las jefaturas. Como hablaba con “acentico”, servía para jefe. Que lo digan los argentinos del exilio del corralito que inundaron el país con su acento, o los españoles o los gringos que les precedieron… Pero al menos Arenales tenía buenas ideas y no era de la corriente del bluff de los sudamericanos, nos relata Vallejo:

“…Creó también una página literaria y lanzó el primer ‘Extra’ (el primero de El Imparcial y sospecho que del periodismo centroamericano), dando cuenta en grandes titulares de los levantamientos de la noche anterior en San Lucas Sacatepéquez, que sofocados por el gobierno condujeron a la captura de su cabecilla Francisco Lorenzana, luego a su condena a muerte por un consejo de guerra, luego a su ejecución. Arenales entrevistó al prisionero en su celda y narró su fusilamiento. Es la famosa crónica sobre el último día de vida de Lorenzana y de cómo se cumplió la sentencia (…) tras el detallado, magistral, conmovedor relato de Arenales hay oculta una formidable protesta: uniendo las letras mayúsculas con que comienza cada aparte de la narración se forma esta frase: UN ASESINATO POLITICO. En el ejemplar conservado en El Imparcial alguien ha subrayado las mayúsculas implicadas con un lápiz: UN ASESINATO POLÍTICO. Y la protesta oculta la descubrió todo Guatemala…”

Otra anécdota fascinante de este personaje es necesaria citarla aquí, ante la noticia de que el libro El Mensajero cuesta conseguirlo en las librerías de usados del centro y en las de nuevos ni se diga:

“…En El Imparcial se burló de todos y les enseñó a trabajar. A su director y propietario Alejandro Córdova lo trató de ignorante y mercachifle, y un día en que le reclamó por haberle mandado al bote de la basura un artículo suyo en que destruía a un contrincante, le dijo: ‘Sus querellas personales no le interesan a nadie. Si quiere que yo haga de El Imparcial un periódico de primera me va a dejar entera libertad para elegir lo que se publique.’ ‘Formen ese artículo en el acto- le ordenó Córdova al jefe de imprenta-: saquen de la página editorial lo que sea del caso y sustitúyanlo con mi trabajo.’ Arenales se puso el chaleco, el saco, el sombrero, y sin decir una palabra tomó el bastón de la empuñadura de oro y el camino de salida. Lo llamaron para que volviera y aceptó pero exigiendo plena autoridad, y una mañana, reloj en mano, al mismo Alejandro Córdova le llamó la atención porque llegaba retrasado al diario…”

Para quien se pregunte por qué nuestro periodismo está como está, Vallejo le da la respuesta: porque desde que el mundo es mundo, en Guatemala los dueños de los diarios los usan de tribuna para arremeter en contra de sus enemigos personales y de la noticia, de la objetividad y del respeto al lector nada, que se lo traguen entero, que sin clasificados y sin deportes no camina el país.

Y todo este palabrerío desmesurado, que me sale a borbotones cada vez que releo a Vallejo, para contar que en Guatemala, en esa Guatemala sepia de los años veintes, de 1922 para ser exactos nació el inmortal Porfirio Barba Jacob, ese poeta inmenso al que lo obligan a leer a uno en cuarto bachillerato. Sucede que a raíz de ese levantamiento liderado por Lorenzana, la policía guatemalteca realiza unas pesquisas y determina que un tal Alejandro Arenales era cómplice del rebelde, y sin andar preguntando quien es quien, algún policía que quería pasarse de listo arresta a Ricardo Arenales, el poeta colombiano, jefe de redacción de El Imparcial. Alejandro Arenales era en cambio, un abogado guatemalteco que por ese entonces dirigía otro periódico, el Diario Nuevo. La receta a aplicarle a Arenales era la misma con que le curaron la rebeldía a Lorenzana: el fusilamiento y por poco se “soplan” al poeta los muchachos. Como ve usted, querido lector, ni los diarios nacionales, ni la policía ha cambiado mucho en estos casi cien años que han transcurrido desde que el poeta anduviera por estos rumbos. Arenales logra demostrarle a la policía que él es Ricardo Arenales y no Alejandro Arenales y se salva por los pelos. De esta traumática experiencia va a surgir entonces reconvertido en Porfirio Barba Jacob. Gracias a las cóleras de don Chema Orellana. La despedida, como no podía ser de otra forma, fue dramática: “Entonces Barba Jacob le leyó una sentida elegía a Ricardo Arenales en la que pintaba su cadáver con las manos atadas por un cordel, tendido sobre un túmulo bajo la luz oscilante de los cirios…”

Ya resucitado con el sonoro nombre con el que irá a ser recordado por la posteridad, nos sale al encuentro otra anécdota interesante, que transcribo para ustedes, amables lectores, por si logro que se interesen por el libro y lo saquen de alguna biblioteca o lo devuelven a la vida de algún depósito polvoriento y lleno de smog pegajoso de las librerías de nuestro Centro Histórico.

Espectacular fotografía del presidente José María Orellana (señalado con el número 1), supervisando en 1923 los avances de la construcción de la carretera La Antigua-Escuintla. (Fuente: Prensa Libre).

“…Rodeado de un grupo de estudiantes universitarios Barba Jacob los invita a que lo insulten ofreciéndoles un premio al que mejor lo haga. Como no logran complacerlo a satisfacción los convida a una correría por la ciudad. Entran a una fonda de los arrabales, se sientan a una mesa, y a la matrona gorda y mal encarada que los atiende Barba Jacob le pide de beber. A la tercera copa le dice: ‘Traiga más licor, pero no en estos sucios vasos que nunca ha limpiado’. Y cuando ella trae lo pedido le pregunta: ‘¿Secó estos vasos con sus cochinas enaguas?’ La matrona estalla en una explosión de insultos y le pide al poeta que le pague y se marche. Barba Jacob le dice que no tiene dinero, que por favor le apunte las bebidas a su cuenta. Los insultos de la matrona llegan entonces a lo heroico. Sale ella y regresa con un policía. Frente a un caballero tan bien vestido como el poeta el policía empieza por sentir respeto, y el respeto va en aumento por lo que ve y lo que oye: ‘¿Cuánto le debo, honorable señora?’, le pregunta beatíficamente Barba Jacob a la matrona. ‘Dieciséis pesos’. Barba Jacob le paga con un billete de a cien. ‘¡Oh! –exclama ella asombrada-. No tengo vuelto’. ‘Guárdeselo –responde Barba Jacob-. Los dieciséis pesos son por los tragos, y el resto en pago de los insultos’. ‘¿Lo insultó esta pícara vieja? –le pregunta al poeta el policía-. Si quiere me la llevo presa’. ‘No –le detiene Barba Jacob-: le estoy muy agradecido. En cuanto a usted, tome por la buena intención’, y le da una generosa propina.”

En fin, cosas de bohemios. Pero para ya ir cerrando este escrito que se me fue de las manos, regresemos a lo que nos ocupa. A los meses de trabajar para el histórico diario guatemalteco, Barba Jacob renuncia, y decide regresar a Colombia. Pero como es un borracho empedernido, como corresponde a todo poeta talentoso, se parrandea el dinero para el pasaje y se queda varado en Puerto Barrios. Allí, para ganarse el pan “…cargó racimos de banano como bracero para los buques de la United Fruit Company…”. De ese hoyo de desesperación que tan bien describió Miguel Ángel Asturias en las páginas de El Papa Verde y recientemente otro escritor chapín, David Unger en El precio de la fuga, lo saca un colega, un periodista hondureño que lo contrata para su periódico en Tegucigalpa y le anticipa mil dólares. Craso error. Barba Jacob se parrandea el dinero con sus colegas braceros y a bordo de un barco de la frutera llega al fin a Honduras, me imagino que de polizón. A Tela. Después aparece en el infierno que es San Pedro Sula, y aparece otra vez en el Caribe, en La Ceiba, de donde regresa a Guatemala a Puerto Barrios y de allí a Quetzaltenango, “buscando un mejor clima”. Total que a Tegucigalpa no llega.

-VI-

El tercer viaje a Guatemala

La verdad es que geográficamente nunca abandonó Guatemala. Caprichos de políticos tropicales ese de andar partiendo en minúsculos pedacitos una región que históricamente había sido una sola. Para darle trabajo de guardias de fronteras a sus compinches, digo yo. La cosa es que tenemos ahora al poeta, transformado en Porfirio Barba Jacob en esta ocasión, en la fría ciudad de Quetzaltenango, en donde se hace amigo de Carlos Mérida, y este brillante artista le cuenta una anécdota a Vallejo, imagino que en ciudad de México. Cuenta que una señora chiva apesadumbrada por la marcha del poeta le pregunta a Barba Jacob qué era lo que más le había gustado de la ciudad, y el poeta, siempre sincero y ácido le espeta: “Ese caminito de salida para irme a la chingada.”

Y la chingada era ciudad de Guatemala. Otra vez. Pero ahora llega con la cabeza llena de pájaros, con la ilusión de fundar una revista de “altas letras”. Es la revista en la que trabajó mi tío abuelo Manuel, como secretario, desde cuyo escritorio atestiguó el tema de la marihuana. Vallejo describe así el proyecto:

“La gran revista ‘de altas letras’ iba a ser un semanario gráfico y a salir los sábados. Iba a tener entre cuarenta y ocho y cincuenta y seis páginas con ilustraciones en blanco y negro y a todo color de los más talentosos pintores y caricaturistas de Hispanoamérica y la madre patria, y colaboraciones de los máximos literatos de tierra firme y de allende el mar. Se iba a llamar Ideas y Noticias, y a competir, a rivalizar, con nada más y nada menos que con la Revista de Revistas de México, y El Universal Ilustrado…”

Puro papel mojado, porque durante un año y tres meses se dedica a promocionar la revista, imagino que a vender suscripciones también, tiempo durante el cual el poeta llegó a acumular deudas por seis mil quetzales, pero de la que nunca se imprimió siquiera una portada. Según su biógrafo: “Agotada su capacidad de crédito y endeudamiento se hizo expulsar de Guatemala.” Durante ese tiempo estuvo dando sablazos por todas partes: “…vendió anuncios por varios meses y subscripciones por varios más (a cuarenta pesos la serie de cuatro números), todo cobrado por anticipado, pero como lo expulsaron, ¡cómo podía pagar!”

Su camino de salida lo fue labrando con paciencia. Con premeditación. En el año 1924 pronuncia dos conferencias que lo ponen bajo la lupa. Una, en el barrio Lavarreda, las puras goteras de la ciudad, en donde insta a los obreros a la superación, a labrarse un futuro. La segunda, en el Teatro Venecia, “en la Calle Real del Guarda Viejo”, en donde pronuncia una extraña conferencia titulada “No matarás”, entresacada de uno de los viejos editoriales que en Churubusco lo obligaron a salir huyendo de México. Al parecer ambas intervenciones alteraron la tranquilidad de la somnolienta ciudad de Guatemala, llegando a inquietar a la policía. La tercera fue una conferencia pronunciada el 15 de agosto de 1924, en que supuestamente habría de hablar sobre la necesidad de la reforma monetaria, de la conveniencia de abandonar el peso y abrazar la nueva moneda, el Quetzal. Así de lejos estamos de esos tiempos. Yo me pregunto ¿Qué rayos tenía que estar hablando de reforma monetaria un poeta?, pero se me olvida que en Guatemala lo que abundan son los todólogos, esos seres sobrenaturales, regularmente venidos del extranjero o estudiados en el extranjero en donde reciben tal baño de conocimientos que pueden regresar a opinar sobre todo. Bueno, la cosa es que empieza hablando de las monedas, pasa elogiando al general Rafael Carrera y termina insultando a Justo Rufino Barrios, al que califica de “matarife y ladrón”, cosa que sabemos era don Justo en toda su magnitud, pero que Chema Orellana no estaba en condiciones de aceptar, siendo él mismo, un heredero de la revolución liberal.

Doña Teresa le contó a Vallejo que Barba Jacob le contó a su papá sus intenciones días antes, y que preocupado siempre por estar de buenas con el poder, don Rafael le advirtió que si decía eso sobre el todosanto de Barrios, lo iban a parar expulsando. La respuesta del poeta es de antología: “Es precisamente lo que quiero (…) ¿No ve que estoy preso en el fondo de este pozo de paredes lisas, de este agujero que se llama Guatemala donde nadie puede ganarse la vida de ninguna de las tres únicas maneras decentes: haciendo periodismo, política o estafando?”

Previsiblemente, leído su discurso, consumada la hazaña, en la noche misma del evento llega la policía a la pensión en que malvivía el poeta. Llevan una orden de captura y expulsión, firmada por el presidente de la república, general José María Orellana y por el Ministro de la Guerra, general Jorge Ubico, haciendo sus pinitos de dictador. Una tropa lo lleva al Puerto de San José, y allí lo montan en un vaporcito que lo deposita en El Salvador. Así terminó el tercer paso de Barba Jacob por Guatemala, dejando todo hecho un desastre, con cuentas por cobrar pendiendo sobre los amigos crédulos que le sirvieron de garantes. Después se supo que andaba por las fincas de banano de la costa atlántica de honduras, fingiéndose sacerdote, predicando los diez mandamientos en esas tierras de infierno, olvidadas de Dios y viviendo de las limosnas de los trabajadores de la frutera…

Poniendo distancia, luego de esta larga y entusiasmada reseña, sólo me queda decir que la lectura de El Mensajero vale la pena no sólo porque rescata la vida, aventuras y desventuras de un personaje fascinante como lo fue el poeta colombiano, sino porque a base de empeño, Vallejo nos logra reconstruir toda una época de las letras en lengua española, época en que la gente llenaba las salas de los teatros para escuchar a los poetas declamar sus versos, y que fue desapareciendo a base de guerras mundiales y analfabetismo funcional. Es también, sin quererlo, una especie de guía para afrontar la titánica tarea de escribir una biografía. En el camino nos va dando los secretos del oficio, para lograr que alguien nos diga lo que tanto tiempo ha callado, los chanchullos para evitar los laberintos de la burocracia, las fuentes secretas. Como virtud adicional, el libro refleja tanto los brillos de una época, (esas primeras décadas del siglo XX que tanto prometía para el continente), como sus sótanos, sus bambalinas, sus rostros demacrados y los vicios que inspiraron los más hermosos poemas de las letras hispanoamericanas, que el escritor colombiano no tiene empacho alguno en mostrar.

El poeta incómodo. I parte.

Reseña de una biografía inclasificable de Porfirio Barba Jacob

Rodrigo Fernández Ordóñez

“…porque si los fantasmas ya no tienen recuerdos, ¿de dónde van a sacar rencores? El rencor no se alimenta del olvido”.

Fernando Vallejo

En la actualidad, en el mundo de la literatura está sucediendo un fenómeno: cada vez es más difícil clasificar las obras que se publican. Así, una novela cada vez es más un cúmulo de géneros literarios que una novela en sentido estricto. Cada vez más autores como Vila Matas, Orhan Pamuk o Paul Auster, por dar sólo unos nombres de escritores vigentes, juegan con la idea de que una novela puede ser un texto total, en el que concurran la novela, la poesía y las memorias por ejemplo. En este sentido, igual de inclasificable es el libro al que en esta ocasión le dedicamos la cápsula de historia: se trata de “El Mensajero. Una biografía de Porfirio Barba Jacob”, del colombiano Fernando Vallejo, y que en sentido estricto no es una biografía, sino una biografía-ensayo crítico- libro de viajes- memorias, en el al cerrarlo, (luego de devorarlo, por el ágil ritmo narrativo que le imprime Vallejo), sentimos que conocemos tanto de Barba Jacob, como de Fernando Vallejo. Barba Jacob, quien en su oficio que poético apenas dejó huella en el país, dejó una profunda marca en un grupo intelectual a su paso por ésta república decorativa que era la Guatemala de los años treinta, inspirando a uno de los personajes más enigmáticos y fundacionales de nuestra literatura: el señor de Aretal, el hombre que parecía un caballo…

Retrato del controversial poeta colombiano, que a su paso por Guatemala utilizó el pseudónimo de Ricardo Arenales y luego el de Porfirio Barba Jacob.

Miguel Ángel Osorio Benitez, nació en Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia, el 29 de julio de 1883, y estuvo de paso, entre tantos andurriales, por Guatemala en tres ocasiones. La primera y la segunda ocasión utilizando el pseudónimo de Ricardo Arenales, y la tercera como Porfirio Barba Jacob. Una de las dificultades para leer el libro de Vallejo es que el poeta colombiano utilizó varios nombres y de su identificación con cualquiera de ellos depende el año y el país en el que se encuentre.

-I-

Unas necesarias palabras previas

Antes de empezar esta reseña, tengo el deber de informarle al lector que el propio poeta Porfirio Barba Jacob era un personaje inclasificable, como ésta su biografía. Por lo tanto, los pasos de su biógrafo, maniático por el detalle, no abandona los aspectos más sórdidos de su personalidad, como lo fue su afición desmedida por la marihuana (ahora nos da risa) y el alcohol. Aunque innecesario, conviene recordar a cualquiera que se asome a estas líneas que el poeta colombiano vivió en la Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX, con todo lo bueno y lo malo que su tiempo pudo tener, y en consecuencia no debería de sorprendernos que a cada ciertas páginas su biógrafo, para continuar alimentando la leyenda maldita del sujeto de su maravilloso libro, nos repita que Barba Jacob, “que era homosexual y marihuano”[1], y apenas cuatro líneas después se mande esta frase, a propósito de René Avilés, uno de los amigos del poeta, que al conocerlo, “ingresó aterrado al círculo de degenerados que rodeaba al poeta: borrachos, homosexuales, marihuanos”, como si su literatura fuera un asunto menor frente a la obra de su propia vida. “…Se tomaba (…) un litro de coñac y se fumaba dieciséis cigarros de marihuana como si nada…”, le afirma uno de los viejos amigos del poeta a Vallejo. Y Vallejo le cree. Es el problema del biógrafo. Se llega a admirar o a odiar tanto la figura de su interés, que el sujeto mismo se va desdibujando en su importancia relativa (la poesía en el caso de Barba Jacob) y cobrando desmedida primacía la mera existencia del individuo.

Para confirmar el rasgo más característico y más repetido por Vallejo del poeta, (su afición a la marihuana), tengo la fortuna de rescatar del olvido una anécdota, que corría el peligro de morir en los recovecos del increíble cerebro de Ramiro Ordóñez. Él me contó en una ocasión, no hace mucho y a propósito precisamente de este libro, que le contó su tío Manuel Jonama, que él trabajó para don Porfirio Barba Jacob durante su tercera estadía en el país, como secretario de una revista literaria que el poeta había fundado supuestamente con otros intelectuales guatemaltecos, entre los que destaca Rafael Arévalo Martínez. Digo que supuestamente habían fundado, porque en realidad la etérea revista nunca se concretó en un ejemplar de papel y tinta, como veremos adelante. Al parecer, el dinero de las suscripciones se lo parrandeaban y se lo bebían el poeta y sus secuaces. Pues es el caso que le contó el difunto Manuel, que la marihuana se las llevaban a estos insignes creadores, de los semilleros, nada más y nada menos, ¡que del Jardín Botánico!, pero a estas alturas se me hace imposible determinar si se refería a ese increíblemente verde y hermoso remanso de tranquilidad fundado en el remotísimo año de 1922 al inicio (o al final, según se mire) de la avenida de la Reforma, zona 10 de nuestra dinámica capital o al hermoso jardín del Guarda Viejo, que rodeaba a la estación del Ferrocarril en lo que es ahora ese pozo de fealdad de la zona 8, al que algunos también se referían como el Jardín Botánico. Pero lo importante era rescatar del olvido la anécdota, lo demás diría un cantante brasileño, “son detalles”.

-II-

Del particular método

“A lo que te truje, Chencha”, solía decirme una malhumorada viejecita que atendía en un comedor en los bajos de un edificio cerca de la torre de Tribunales, en donde trabajé mientras cursaba mis estudios de derecho. Lo decía para apurarme, para que dejara de hablar con mi colega y amigo Rodrigo Arias y nos apresuráramos a ordenar, para no hacerla perder más tiempo, pues siempre andaba apurada. Y aunque el tono del libro de Vallejo me ha abierto el ánimo para estas confidencias, no quiero hacer perder más tiempo al lector y entramos de lleno al libro que nos ocupa. Por las digresiones anteriores, les pido disculpas.

El libro tiene una historia añeja. Las primeras indagaciones sobre el poeta colombiano las inicia Vallejo en la ciudad de México en 1974. Entrevista a varias personas por aquí y otras por allá, y lo deja. Viene a Guatemala en el aciago año de 1976. Luego, lo olvida para retomarlo en 1988. Sus indagaciones las reinicia en La Habana, investigando sobre la faceta de periodista del poeta, que escribiendo para Últimas Noticias de México se había convertido en “virulento y aun malintencionado pero bien pagado”, y en la capital cubana se encuentra con uno de los amigos del poeta que aún vive, José Zacarías Tallet, con noventa años, y se suelta el autor una parrafada maravillosa, cuyo tono es la impronta de toda la biografía, con todo y sus giros ácidos. Como no importa más que su tono desfachatado no hace falta contextualizar la cita, nada más que gozársela en su contundencia:

“…en el lugar donde estuvo el famoso café del mismo nombre, el café El Mundo, centro de reunión de intelectuales y bohemios, cuando aquí había intelectuales y bohemios. Y periodismo. Y Cuba tenía el periódico más antiguo de la América Española, el Diario de la Marina, y diez o más periódicos, y revistas literarias como El Fígaro que duró cuarentipico de años, y no estábamos circunscritos los cubanos, como hoy, como ahora, al pasquín del Granma: cuatro hojas de panfleto que no llegan ni a periodiquillo de secundaria. En fin…”

Este es Vallejo, aún en crudo. Pues el tono ácido y criticón lo va a llevar a la perfección en otra biografía, posterior a la de Barba Jacob, pero también de un poeta, también colombiano: la de José Asunción Silva, otro maravilloso libro al que nos referiremos tal vez, en alguna otra ocasión. Y sólo con el objeto de subrayar el carácter inclasificable de este libro, (que vale la pena leerlo, pensarlo y releerlo), les copio, a riesgo de aburrirlos, esta frase:

“…¡Con que esto es la revolución, nivelar por la miseria! Apuntalar los edificios que les dejó el capitalismo con estacas hasta que se caigan de viejos, porque la revolución es incapaz de construir nada nuevo. Y a seguirse limpiando el hocico revolucionario con las servilletas raídas de los restaurantes y hoteles de Batista, mezcladas las de unos con las de los otros, todas patrimonio nacional. Es que la revolución apenas lleva quince años, veinte años, treinta años, y treinta años no son nada compañeros porque como dice una valla inmensa a la salida del aeropuerto habanero: ‘La Revolución es eterna’.”

Vallejo no se muerde la lengua. Y toda esta queja, explosión de mal humor ante la miseria de la Cuba castrista, sólo para prepararse a subir al apartamento de Tallet, “ruinoso y triste como toda la isla”. Lo bueno de Vallejo es que no deja títere con cabeza. La misma crítica inmisericorde pasa por México, por Colombia, y por supuesto, por Guatemala, como iremos dejando constancia en esta reseña, para que no me acusen de gusano contrarrevolucionario. Transcribo otra de sus salidas: “…le escribe a Arévalo, al puritano Arévalo en Guatemala, en carta desde La Ceiba de Honduras, ‘La Ceiba de Atlántida’ como pomposamente llama a ese pueblito mierda de la Costa Norte hondureña adonde ha llegado huyendo de la nieve de Nueva York…”

La biografía del poeta se alimenta dolorosamente de los años. Tallet, por ejemplo, es un nonagenario que se acuerda apenas de su vida, y acuden a su mente los recuerdos como por ráfagas de viento, y se escurren entre las neuronas. Otro amigo de Barba Jacob, Alfonso Camín, lo conoce Vallejo en España, “…Escueto, casi incorpóreo, de unos cien años y una palidez espectral, como un fantasma lejano ni oía ni veía…”, y así es la propia vida del poeta, una figura tenue, que se diluye, como dice el hermoso verso de Borges, como el reflejo del agua en el agua. De este anciano, al que conoce en un teatro de Madrid y al que le habla a gritos, pero que no le escucha porque su mente está en blanco, y al fin, como su investigación se convierte en una carrera con la muerte, nos informa: “Algo después murió Alfonso Camín sin que pudiera volver a verlo, sin que le preguntara por Barba Jacob. Pero de lo que hubiera podido contarme de Barba Jacob no me privó su mujer ni me privó su muerte: me privó su olvido…” o este otro pasaje, que por tétrico, casi provoca risa:

“Son las diez de la noche cuando reviso las dedicatorias y encuentro ambos nombres en el directorio telefónico. Decido posponer para el día siguiente mis llamadas, y llamo en la mañana. Primero al licenciado Rueda Magro y me contesta un dependiente, de su despacho: ‘El licenciado –me dice- falleció anoche’. Cuelgo y marco el otro número, el del licenciado Romero Ortega, y contesta, llorando, una mujer: ‘Soy su hermana –me dice entre sollozos-. ¿Para qué lo quiere?’ Le explico lo de siempre, que estoy escribiendo la biografía del poeta Porfirio Barba Jacob, de quien acaso el licenciado hubiera sido amigo. ‘Mi hermano –me dice- acaba de fallecer. Estamos llamando a la funeraria.’”

Este es el drama del biógrafo. Y me permito hablar nuevamente de mí. Algo parecido me pasó cuando me metí a investigar sobre la vida de Enrique Gómez Carrillo, ¡fallecido en 1927!, imagínese usted, ya no se trató de carrera contra la muerte, ya todos sus amigos y testigos estaban muertos, sino fue más bien una guerra contra las recicladoras de papel. Me pasé quince años rescatando libros viejos y nuevos del olvido, y allí, del polvo y la polilla, recobrar al hombre, pero bueno, esa es otra historia…

Al fin que éste es el método utilizado por Vallejo. Nos va desgranando los recuerdos de sus investigaciones, de sus viajes tras la sombra del poeta, y a través de ellos, nos relata los de Barba Jacob. De esta forma logra un ritmo intenso, como de persecución, sobre todo cuando se trata de hablar con alguien que está cerca de la muerte. Así, a base de estos recuerdos y las digresiones magistrales con que se va por la tangente, convierte su libro en una obsesión, de cuyas páginas no puede uno arrancarse salvo por el cansancio de la vista.

-III-

El poeta, Guatemala y los guatemaltecos

Como el libro es extenso (425 páginas en la edición que tengo en mis manos), y por él se pasean cientos de personas y sus recuerdos, que giran y sitian a la inabarcable personalidad del poeta colombiano, tenemos que, con pesar, concentrarnos en lo más relevante para nuestra historia patria: la relación de este singular creador con nuestra república. Esto nos permitirá además, asomarnos al tiempo perdido e increíblemente remoto de una generación latinoamericana de escritores y poetas que compartían sueños y escritos en las ciudades del continente e incluso del otro lado del océano, décadas que nos parecen siglos antes de que alguien empezara a hablar de globalización.

Porfirio Barba Jacob según el genial caricaturista salvadoreño Toño Salazar, haciendo obvia referencia a su aspecto equino, inspirador de “El hombre que parecía un caballo”.

Así, a medida que vamos avanzando en la lectura, y no siempre en orden cronológico, (porque el hilo conductor son los viajes de Vallejo y no la línea de existencia del poeta), tenemos a Ricardo Porfirio Barba Jacob instalado en La Habana, en el mes de mayo de 1930. Allí, en esa hermosa ciudad que todavía no respiraba la nostalgia por el tiempo perdido como hoy, sino que vivía a plenitud la vida de los casinos y los bailes, conoce a Luis Cardoza y Aragón, que estaba allí de paso para Europa. En el hotel Bristol, la revista 1930 le ofrece una cena de despedida a tres artistas que abandonan Cuba: Cardoza y Aragón, Federico García Lorca y Adolfo Salazar. Vallejo nos deja los recuerdos del guatemalteco:

“Federico, como siempre, centralizó la conversación. Nos hizo reír y nos encantó con su donaire y su talento. Barba Jacob callaba, seguro de que su silencio tenía más valor en aquella conversación. De vez en cuando, con su voz más lenta y ceremoniosa, después de sorber profundamente su cigarrillo nunca apagado, abandonaba palabras cáusticas, cínicas o amargas.”

Según relata Vallejo, estos recuerdos los contó Cardoza en 1940, desde las páginas de Cuadernos Americanos, y nos suenan a palabras acartonadas, como todo lo que escribió Cardoza, salvo Fez, ciudad santa de los árabes, y este otro párrafo, muy posterior, de 1979, cuando ya todos menos él, estaban bien muertitos, y que publicó en el diario mexicano Uno más uno, en el que brilla, la espontaneidad a que fuera tan poco afecto nuestro compatriota:

“…Cuando él, García Lorca y Barba Jacob salieron del despacho de Marinello se fueron a una cervecería. El calor era intenso y Cardoza y Aragón llevaba un parche en el ojo porque al despertar se había puesto una gota de yodo en vez de colirio y le lastimaba la luz habanera. De pie, en el mostrador, pidieron tres grandes vasos de cerveza. Un mocetón gallego les atendió: de camisa de manga corta abierta, descubriendo el pecho piloso. Cuando su brazo desnudo se puso al alcance de Barba Jacob al servirle, éste, sin poderse contener, lo mordió. El mocetón apenas si se apoyó en el mostrador y se lanzó hacia ellos. Y en tanto Cardoza y Aragón le decía: ‘Me los llevo en el acto, me los llevo’ y trataba de contenerlo, el mocetón les gritaba enfurecido: ‘¡Fuera de aquí partida de maricones!’…”

Hace ya bastante tiempo, la editorial Cultura, de nuestro denostado Ministerio de Cultura y Deportes, que ya ni sé para qué existe, publicó una serie de varios libros de autores guatemaltecos en una muy bien cuidada edición. Los tomos 1, 2, 5 y 7 si mi memoria no me falla, resultaron los más interesantes. El 1 y 2 eran Las noches en el Palacio de la Nunciatura y La oficina de Paz de Orolandia, de Rafael Arévalo Martínez, el 5 Cuentos de Joyabaj de Francisco Méndez y el 7 La vida rota, de José María López Valdizón. Pues bien, los de Arévalo son los que nos interesan aquí, pues son una rareza, ya que El hombre que parecía un caballo se tragó todo lo que el pobre don Rafael escribió. Al menos en ficción, porque de su magnífico ¡Ecce Pericles! nos acordamos unos pocos que todavía lo consultamos asiduamente.

Rafael Arévalo Martínez, quien quedó tan impresionado con la personalidad del poeta Ricardo Arenales que le dedicó dos de sus obras, El hombre que parecía un caballo y Noches de paz en el Palacio de la Nunciatura.

A pesar de las ideas que el título pueda suscitar, de lo que menos trata el libro es de noches pacíficas. Sucede que como ha venido siendo todo en esta reseña, una novela inclasificable, extraña, cargada de misterio, que don Rafael escribió seguramente a partir de las anécdotas que le contara su admirado amigo Ricardo Arenales, sobre ciertos extraños sucesos vividos en la ciudad de México, o a partir de las crónicas que el poeta publicara en 1920 en el diario El Demócrata. Al respecto, nos cuenta Vallejo:

“El ‘Palacio de la Nunciatura’ no era tal: era una casona de cuatro pisos en la quinta calle de Bucareli que pertenecía a María Ramirez, hija de un ministro del derrocado emperador de México Maximiliano de Habsburgo; la habían acondicionado para alojar al Nuncio apostólico, pero el Nuncio nunca llegó, invitado a no llegar por el gobierno anticlerical de Carranza, y la casa entonces fue rentada a varios inquilinos, entre ellos Arenales, quien la bautizó con ese pomposo nombre y ocupó los aposentos del último piso, los que iban a ser los del Nuncio: un vasto salón de altos techos, claro y sobrio, con dos balcones que daban a Bucareli, una antesala y un baño…”

El libro relata unos supuestos sucesos sobrenaturales que empiezan a suceder a partir de la llegada al lugar de un amigo de Arenales, el poeta salvadoreño Juan Cotto y de los que fueron testigos otros amigos, como el caricaturista Toño Salazar, el poeta Leopoldo de la Rosa y el escritor Arqueles Vela. Objetos voladores, espejos que se hacen añicos, ropas que vuelan en trombas, figuras que brillan en el centro de la estancia y una lluvia “caliente y salobre”, se reduce a un comentario despectivo de Arqueles Vela, testigo de los sucesos, muchos, muchos años después:

“…los extraordinarios sucesos del Palacio de la Nunciatura no fueron más que burdas orgías de homosexualismo y marihuana, en que los asistentes se orinaban y lanzaban los orines al techo, entre carcajadas estentóreas. Eso era todo: patrañas y falacias que continuaron hasta el día en que los echaron del edificio.”

Del “palacio”, lo expulsa un militar, huésped que con revólver en mano los hace refugiarse en el Hotel Nacional. Al menos a Salazar y a Arelanes, de Cotto no se supo nada más y los sucesos sobrenaturales según el poeta, se interrumpieron, misteriosamente.

Portada del libro de Arévalo Martínez en la que de adolescente descubrí los misteriosos hechos que vivió Ricardo Arenales y que recogió y relató con su particular estilo el escritor guatemalteco.

-IV-

El primer viaje a Guatemala

En el maremágnum de datos que nos suelta Vallejo en este voluminoso libro, encontramos una referencia que nos interesa rescatar para la historia de Guatemala, correspondiente a su primer viaje a Guatemala, por si alguien quisiera seguirle el hilo, investigando más: “Antecitos de que llegaran traspasó la empresa y se esfumó. Se esfumó en compañía de Carlos Wyld Ospina, su más asiduo colaborador en Churubusco, un jovencito guatemalteco con sangre colombiana que había conocido en El Independiente.”

¿Pero qué diablos hacía Carlos Wyld Ospina, ese otro gigante de mis lecturas adolescentes en la vorágine revolucionaria que asolaba México? ¿Qué escribió en el Churubusco, antes de sus recordadas obras La Gringa, La tierra de las Nahuyacas y su ensayo, leído y vuelto a leer por mí en tantos años, de El Autócrata? Apenas eso, unas frases para ubicarlo en el México convulsionado, escribiendo codo a codo con Porfirio Barba Jacob.

En el recuento de su primera estadía en Guatemala, encontramos también la frase de oro, la que nos confirma que mi tío abuelo Manuel no contaba mentiras con el asunto de la marihuana y del Jardín Botánico, para la tranquilidad de mi familia: “Lo que en realidad se llevó de México (…) fueron unas semillas de marihuana que sembró en el Jardín Botánico del vecino país, que germinaron, se convirtieron en plantas y dieron nuevas semillas que él solía dispersar, durante sus paseos y caminatas por las carreteras de Guatemala, en los campos de las orillas.”

Reinaba todavía a la llegada del poeta, interminablemente, Manuel Estrada Cabrera. En esta primera ocasión, Ricardo Arenales venía huyendo de la violencia de la revolución, que se lo quería tragar a él también por los artículos que publicaba en un diario que él dirigía, llamado Churubusco, desde cuyas páginas se burlaba de Carranza, Villa, Zapata y Obregón. El caso es que Wyld Ospina, (su colega en las batallas de palabras que también acompañaba a los balazos en la revolución mexicana), a su llegada, le organiza una velada poética en el desaparecido Teatro Colón, en donde declama versos, y le presenta a la camarilla intelectual de esa época.[2] Allí conoce a Rafael Arévalo Martínez, quien se convierte en visita asidua del Hotel España, en donde se hospeda el poeta. De esa amistad relata Vallejo:

“…Se presentaba a tempranas horas de la mañana, y allí seguía a medio día cuando acompañaba a comer a Arenales, y al caer de la tarde, cuando se disponía a marcharse. Entonces Arenales decía, a la puerta del hotel: ‘Corro por mi sombrero. Iremos hablando hasta su casa’. Caminando paso a paso sin detener la charla llegaban a la casa de Arévalo, y en la acera seguían conversando. ‘Tengo que irme a comer’, decía al fin Arenales, y regresaba a su hotel, pero acompañado del otro. ¿De qué hablaba Arenales? De literatura, de poesía, de sus proyectos. De su ‘Filosofía de lujo’ en que por entonces se empeñaba y que no llegó a escribir nunca…”

Arévalo Martínez, que tan bien cae a Arenales, no le es simpático en cambio a Vallejo. Rafael Arévalo Martínez, que tiene que dar gracias en el lugar en que se encuentre, de no poder leer la inmisericorde descripción que hace de él este irascible de Fernando Vallejo: “…Rafael Arévalo Martínez, mal poeta, mal cuentista, mal novelista, buen hombre…” y luego un zarpazo, que está tan bien escrito que vale la pena trasladarles, a pesar que lance barro a mi querido don Rafael:

“…A él le debe el momento fulgurante de su mediocre existencia: cuando escribió, como si se lo dictaran desde el cielo, ‘El Hombre que parecía un caballo’, una joya de la literatura americana, y este prosista insignificante, este poeta insulso con olor a jabón cuya obra cumbre hasta entonces había sido el soneto ‘Ropa limpia’, de la medianía literaria que era y que volvería a ser, se convirtió en lo que siempre quiso, un gran escritor, aunque sólo fuera por el breve y único instante de este relato…”

Injusto y totalitario, así es el biógrafo Vallejo, ¿pero qué se puede esperar de quien habla de doña Teresa, la hija de don Rafael, que lo atiende en ciudad de Guatemala para contarle recuerdos de su padre, como: “Teresita Arévalo es una mujer soltera, y soltera en Guatemala lo cual ya es decir: decir que ha tenido todo el tiempo de este mundo para perder…?

De esta primera estadía en el país, resulta interesante el relato sobre el origen del famoso cuento de don Rafael, inspirado en el poeta Ricardo Arenales. Cuenta Vallejo que Arévalo Martínez, le dio al poeta para que le criticara una novela autobiográfica en manuscrito, titulada Manuel Aldano, y que el colombiano guardó en una gaveta y no volvió a ver. Pasados unos días, Arévalo le pidió el manuscrito, “Arenales reaccionó violentamente y le dijo que no había acabado de leerlo y que si se lo llevaba dejaban de ser amigos en ese instante”, y el guatemalteco se lo llevó. De los días en que no se hablaron, y que el guatemalteco creyó que nunca más habría de volver a hablar con Arenales, nació el cuento, el que escribió en un episodio parecido a la iluminación. Una vez escrito, impactado por la belleza del texto, Arévalo corrió al hotel a leérselo a su amigo, quien lo recompensó con una confesión completa de todos sus vicios.

[1] Todas han sido tomadas de edición de Alfaguara, Colombia: 2003.

[2] Este dato nos permite ubicarlo en Guatemala entonces entre 1911 y 1917, pues ya había revolución en México y en Guatemala todavía existía el hermoso teatro, antes de los terremotos que asolaron la ciudad entre diciembre de 1917 y enero de 1918.