Rodrigo Fernández Ordóñez

Durante las vacaciones de fin de año, época en que regularmente puedo dedicarme a mis lecturas fuera de las obligaciones académicas, estuve deleitándome con los recuerdos que el periodista Federico Hernández de León dejó para nosotros en los dos voluminosos tomos de su Gentes que conocí, publicado en 1958. En mis incursiones regulares por las librerías de usados del Centro Histórico, nunca he visto hasta la fecha un ejemplar completo de esta obra, mucho menos los dos tomos juntos, razón que me lleva a compartir con los lectores ciertos datos que pueden servir al investigador o al simple interesado en la historia de nuestro país. Aunque sean sujetos a confirmación con investigaciones más amplias, son pistas que nos pueden ayudar para llenar ciertos vacíos en diferentes áreas.

-

Para la historia de la fotografía

Cuenta don Federico que los primeros daguerrotipos vinieron al país en tiempos del doctor Mariano Gálvez. Afirma que en los días del mariscal Vicente Cerna arribaron a Guatemala los Herbruger, padre e hijo, que organizaron la primer sala de fotografía, y a quienes le siguió don Félix Muñiz y Cano, fundador de la fotografía El Siglo XX, y poco tiempo después el norteamericano E. J. Kildare estableció El Palacio de Artes.

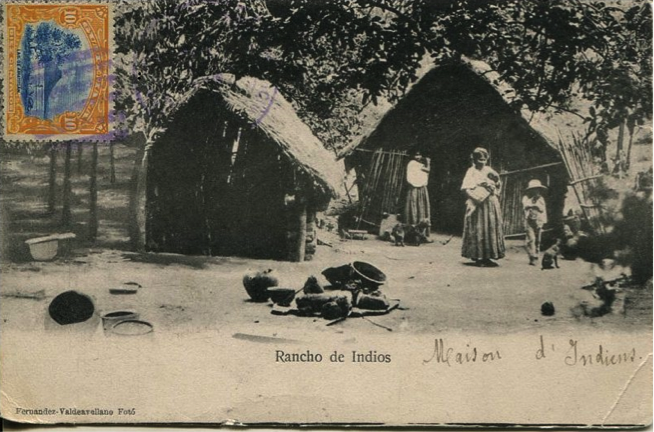

A propósito de don Alberto G. Valdeavellano, apunta que realizó estudios en los Estados Unidos y Europa, estableciéndose a finales del siglo XIX en el taller del señor Kildare, en la novena calle oriente, estudio que adquirió posteriormente. En ese estudio se formó otro fotógrafo, que el periodista llama “fotógrafo de los humildes”, don José García Sánchez. En este estudio trabajaba otro estadounidense, A. F. Rouse, como decorador, él coloreaba y ampliaba las fotografías, “…imaginaba los marcos, arreglaba las decoraciones y era, dentro de las faenas fotográficas, un eficiente colaborador”. Pero Valdeavellano no realizó únicamente fotografía de estudio, “…fue de los primeros en ofrecer panoramas y paisajes y, lo mismo se trasladaba a las orillas del lago de Amatitlán, que a las selvas, entonces tupidas, de Quiriguá o a las apartadas regiones del Polochic…”, dejó también una amplísima colección de tipo etnográfico, en el que quedaron retratados cientos de indígenas guatemaltecos. Su ambición era realizar una gran colección de postales numeradas en que quedara registrada la gran variedad étnica que enriquecía y enriquece a Guatemala.

-

Para la historia del Teatro Colón

Cuando relata la vista de la artista María Guerrero, que actuó en el escenario del desaparecido Teatro Colón un lejano año de 1909, y a quien pudo entrevistar en su camerino, don Federico nos deja además de una interesante anécdota, datos interesantes que aportan un granito para abundar en el conocimiento de este templo del entretenimiento, mandado a derrumbar por el simplón José María Orellana. Apunta con delicioso detalle el periodista:

Frontispicio del Teatro Nacional, (antes Teatro Rafael Carrera y luego Teatro Colón), fotografía de Eadward Muybridge, 1875.

“El Teatro Colón resultaba asaz reducido para el movimiento que se operó en el ánimo público. Tenía nuestro gran coliseo hasta cuatrocientas cuatro lunetas, dos sistemas de palcos, altos y bajos; en los altos cabían hasta sesenta asientos y en los bajos, cuarenta. La galería daba alojamiento para cien asistentes. Los precios señalados eran de vente pesos por asiento de palco bajo y quince por palcos altos y lunetas, en moneda nacional. El cambio sobre el dólar estaba más o menos al quince por ciento. Abierto el abono, pronto se llenó y pudo señalarse una alteración muy interesante. Hasta los días de la llegada de doña María Guerrero, no había dama que se aventurara a ocupar un asiento en luneta. Para las mujeres estaban los palcos. Entonces se convino en que se rompiera la costumbre establecida y por primera vez, se vio el lunetario embellecido con las mujeres y varones, para corresponder, asistían de smoking en tanto que, en los palcos vestían de frac…”.

Sobre el alojamiento de estos artistas, señala:

“En la primera década del siglo, nuestra capital era un pueblón desapacible, mal empedrado, peor alumbrado por las noches y sucio a todas horas. Algún extranjero chistero, llamó a nuestra ciudad, la ciudad del zopilote. Aunque funcionaba el Gran Hotel y el Hotel Unión, se consideró que no eran sitios aparentes para dar cobijo a tan elevada gente como eran los Guerrero-Díaz de Mendoza y se acudió a una casa de la octava avenida sur, en donde hoy están las oficinas centrales de las autoridades de la Ley Agraria. Esa casa había sido de don Feliciano García, último Ministro de Fomento del General Reyna y, por esos días, secretario particular y perpetuo de la viuda del general Barros. Se decoró lo mejor posible la casona y allí se albergaron los esposos Díaz de Mendoza, los dos hijos del matrimonio, los ayos, las azafatas, la servidumbre, los preceptores de los infantes y el resto de criados y servidores…”.

Y más adelante nos regala unos datos más, para reconstruir la historia del ocio y de las convenciones sociales de la lejana Guatemala:

“En la citada noche de despedida de la compañía, se ofreció a los esposos Díaz de Mendoza-Guerrero y a sus acompañantes, un baile en la sala Excélsior, sala que servía para salón de cine, para comedero de banquetes oficiales, para juntas de los clubs liberales, para auditorium de conciertos, para sitio de conferencias…”.

-

Para la historia de la industria guatemalteca

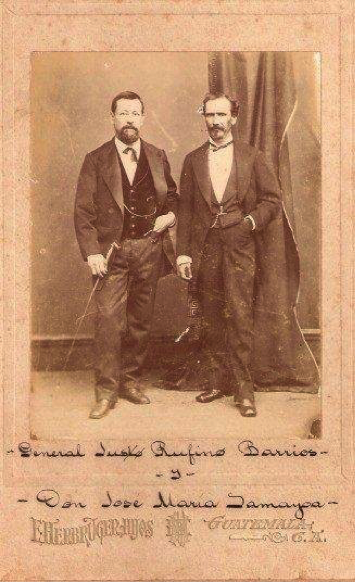

Cuando esboza el “perfil” de don José María Samayoa, rescata del olvido las siguientes líneas:

“…Por el año 66, en días del gobierno inalterable del Mariscal Cerna, don José María Samayoa, padre, adquirió las ruinas de la iglesia y convento de la Compañía de Jesús, en la Antigua y plantó en ellas una fábrica de telas, para esos días, de alcances extraordinarios (…) Se llamó esa fábrica “La Manufactura” y puede asegurarse que es uno de los primeros exponentes en materia de manufactura; es decir, de la obra que se hace a mano y con intervención de maquinaria. Las unidades de máquinas fueron traídas de la Gran Bretaña y expertos ingleses armaron los singulares talleres, movidos por una caldera de vapor. Algo inusitado. Había llegado hasta nosotros, en el conocimiento de personas de estudio y observación, las noticias sobre la lucha desarrollada en Europa acerca del maquinismo, sobre todo en Inglaterra, en donde se creía que las máquinas desplazarían la obra de los trabajadores…”.

Cuenta don Federico que cuando él estudió en la Escuela Normal de la Antigua, que ocupó ese mismo edificio de la Compañía de Jesús, se podía ver en uno de sus patios, “…partes de la gigantesca caldera y muchos ejes y poleas que resistían en los patios, inclemencias del abandono…”, posteriormente a la aventura de la hilanduría del señor Samayoa, el vasto edificio fue convertido en una herrería propiedad de un señor Herrera, terminando por albergar a los estudiantes de la mencionada escuela normal.

Fotografía del general Justo Rufino Barrios, acompañado de don José María Samayoa, fotografía del estudio de Emilio Herbruger e hijos.

-

Sobre la historia de los masones guatemaltecos

Cuenta don Federico que durante la época del general Rafael Carrera la masonería agonizó hasta casi desaparecer, y que fue la Revolución de 1871 la que trajo nuevos bríos, principalmente a la que seguía el rito escocés, llegando a su pináculo con el arribo a la presidencia del general José María Reina Barrios, quien ostentaba el grado 33, la más alta jerarquía, llamado también Soberano Gran Inspector General. Ignorante como soy del rito masónico y su organización, sólo transcribo los datos que me parecen interesantes ser rescatados para reconstruir un aspecto más de la historia patria, pues hasta cierto punto demuestra y aclara para las nuevas generaciones, que Guatemala a pesar de su remota ubicación, siempre estuvo al día de las grandes corrientes de pensamiento y filosofías que estaban en boga en el “mundo exterior”.

Con el ascenso del dictador Estrada Cabrera, la masonería empieza su repliegue, aunque por los años 1900 y 1901, Julio Bianchi y Eduardo Aguirre Velásquez trataron de mantenerla a flote, aunque fue desfalleciendo sólo para retomar impulso durante el gobierno del general José María Orellana: “El movimiento masónico volvió con mayores empujes: el Presidente y los miembros de su gabinete, con excepción del general Ubico, fueron masones. Lo fue el director de la policía que podía atraer muchos adeptos y los masones se sintieron felices, nadando en aguas propicias…”.

El general José María Orellana con espada envainada en mano (al centro), fotografiado alrededor de su gabinete y altos mandos del ejército.

Entre los recuerdos que nos regala Hernández de León, que a medida que avanza uno en la lectura de sus dos tomos, se nos va antojando al Funes, memorioso del cuento de Borges, relata que en 1929, durante la presidencia del general Lázaro Chacón, se anunció la visita de un teósofo masón que venía de la India para compartir su sabiduría y las enseñanzas de Krishnamurti a los hermanos guatemaltecos, el doctor Jinarajadasa. Los problemas empezaron cuando la mayoría de salas, teatros y cines disponibles para celebrar la actividad se rehusaron a recibir al sabio, por obvias razones religiosas, obligando a que la conferencia inicial la impartiera el doctor en las estrecheces de la sede del Templo Masónico, ubicado en el Callejón Manchén. La segunda conferencia ya fue más holgada, gracias a que el rector de la Universidad Nacional, licenciado Alvarado Tello, entusiasta masón cediera para ello hermoso edificio del Paraninfo de la Universidad.

-

Para la historia de la ciudad de Guatemala

Cuando esboza don Federico la figura de don Manuel Estrada Cabrera nos regala otros datos invaluables, especialmente interesantes para el historiador urbano pero también para quien, como el que esto escribe, se interesa por caminar y gozarse las calles de la ciudad de Guatemala. Cuenta el periodista que conoció a don Manuel en una fiesta campestre celebrara en el garden party, de la Finca Oakland, propiedad de don Salvador Herrera, que celebraba en honor del presidente Reina Barrios y su esposa doña Algeria Benton, en lo que entonces era el municipio de Ciudad Vieja.

La fiesta tuvo por ocasión la clausura de la famosa Exposición Centro Americana, en octubre de 1897, y cuyos campos y pabellones se instalaron en tierras de Ciudad Vieja, en lo que fuera el parque de La Reforma, abrazando el boulevard 30 de junio. Cuenta el memorioso: “…Para llegar a Oakland debía hacerse uso de caballos o coches, siguiendo la nueva rúa de la Exposición o la salida al otro Estado, venciendo la hondonada de la Barranquilla. Aquello parecía muy lejos: hoy la urbanización ha hecho el milagro de abreviar aparentemente las distancias…” Todavía quedan por esa colonia vestigios de muros de adobe y algunas columnas que parecieran anunciar un portalón de entrada. Cuando uno camina por esas callejuelas sombreadas por inmensos árboles, no puedo uno evitar imaginarse que ese mismo viento entre las ramas las escucharon aquellos personajes en una de esas fiestas campestres, y que quizá patearon también esa piedrecilla que se aleja de uno, rebotando entre el pasto…

Dejo por el momento tranquilo a don Federico Hernández de León, pero regresaremos a sus páginas a cada tanto, para seguir entresacando datos que nos permitan seguir reconstruyendo esa hermosa Guatemala de ayer.