Charlie Sugar al poder (I)

La breve presidencia de Carlos Herrera

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

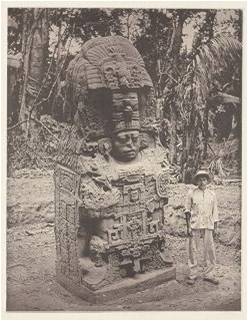

Carlos Herrera asciende al poder

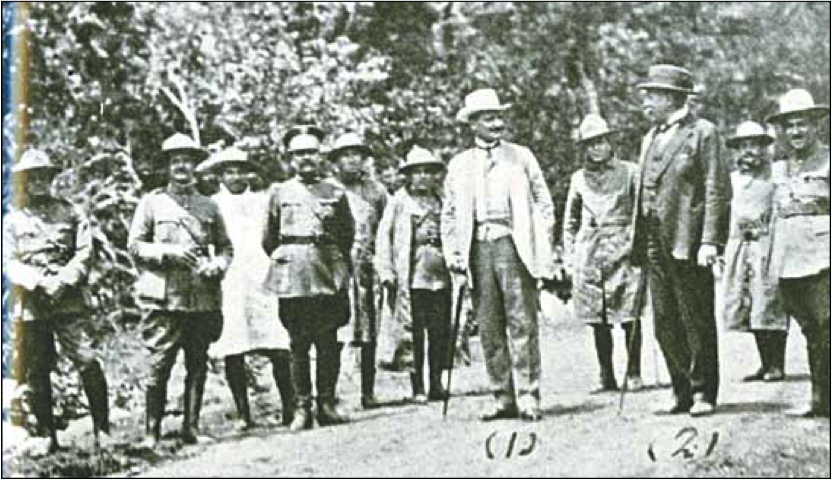

Don Carlos Herrera Luna en Washington, 1915.

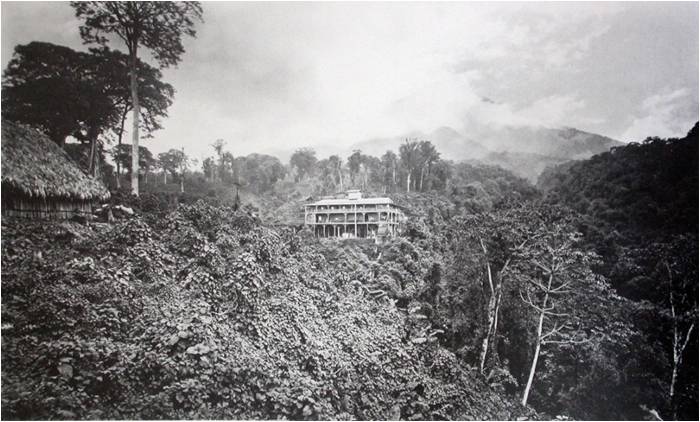

Luego de una multitudinaria sesión, la Asamblea Legislativa eligió como presidente interino al rimer designado a la Presidencia, don Carlos Herrera, quien estableció provisionalmente su gobierno en la residencia de su amigo José Goubaud, ubicada en la quinta calle entre quinta y sexta avenidas de la actual zona 1, junto a la sede de la Legación de México. Posteriormente, la sede del gobierno se trasladó al mismo domicilio de Herrera en la quinta avenida y doce calle.

Don Carlos Herrera, era según descripción de un contemporáneo, citado por su biógrafo Hernán del Valle:

“…hombre sin pasiones violentas, sin rencores políticos, sin antecedentes bochornosos en el arte de gobernar, caballero bien intencionado. De ahí que en cada uno de sus actos se advirtiera buen propósito, intención generosa, ideas nobles y una tendencia de invariable respeto a las leyes”.

La caída de don Manuel Estrada Cabrera se había logrado gracias a un pacto sellado entre los líderes unionistas y los diputados de la Asamblea Legislativa, todos políticos liberales y adictos al cabrerismo, quienes durante la noche del 7 de abril de 1920, en la residencia del diputado Mariano Cruz acordaron nombrar a Herrera presidente interino y repartir las plazas del gabinete entre liberales, conservadores y unionistas, en una suerte de gabinete de coalición. Sin embargo, pasadas las violentas jornadas de la semana trágica, que cargó todo su peso de violencia en el sector obrero y profesional del Partido Unionista, el pacto político no tuvo una buena acogida, pues Herrera había sido hombre de confianza del dictador. Es significativo que Silverio Ortíz, el líder obrero que había llevado a esta clase al pacto unionista en diciembre de 1919, renunciara al partido en protesta por la postulación de don Carlos para candidato presidencial y la sombría presencia de dos conocidos cabreristas en su gabinete: Adrián Vidaurre y José Beteta. De esta cuenta, la Liga Obrera Unionista se separó masivamente del partido y formaron la Unificación Obrera, el 28 de abril de 1920.

Adicionalmente y a lo interno de las filas unionistas, había fuerte descontento, pues rápidamente se marcaron dos bandos opuestos: los radicales y los moderados. Los radicales exigían una purga de cabreristas en el Gobierno, mientras que los moderados creían necesario un pacto de coalición para mantenerse en el poder y evitar el caos y la anarquía. El desorden era tal que el Partido Democrático (PD) se adelantó a la postulación presidencial de Herrera al mismo Partido Unionista (PU), por lo que Manuel Cobos Batres tuvo que pactar con el PD para apoyar la candidatura de su propio candidato, causando la protesta de varios correligionarios, como Tácito Molina Izquierdo, José Azmitia, el doctor Bianchi y los líderes obreros Silverio Ortíz y Gregorio Cardoza.

El presidente Herrera trató de tomar en sus manos los problemas que más inestabilidad e intranquilidad causaban, como la situación del ejército, institución dentro de la cual surgían insistentes alarmas de movimientos, conspiraciones e intentonas. Por acuerdo gubernativo del 2 de mayo de 1920, se clausuró la Academia Militar y se reorganizó la Escuela Politécnica, con el reglamento original de 1873, y aplicando en la reestructuración del ejército los reglamentos emitidos en 1887 y 1897. Así, el 17 de mayo de 1920 se reorganizó el Estado Mayor y fue puesto bajo el mando del general José María Orellana, siguiendo la tendencia de que en el Ministerio de la Guerra permanecieran los militares de línea y en el Estado Mayor los oficiales profesionales o de escuela. En septiembre de ese mismo año decretó el incremento de los salarios de toda la institución, desde generales de división hasta los soldados rasos.

-II-

Las inconformidades

Toda decisión política por definición, beneficia a uno y perjudica a otro. Así, el origen más remoto del golpe de Estado contra Herrera puede encontrarse, de acuerdo con su biógrafo Hernán del Valle, en el nombramiento del general Felipe S. Pereira como Secretario de Guerra, un hombre al parecer de carácter impulsivo. Este general recibió ciertas informaciones sobre unas reuniones sospechosas que se estaban llevando a cabo en la casa del licenciado José María Reina Andrade, a la que acudían varios oficiales de alta graduación. El general Pereira luego de identificar a los asistentes, ordenó su inmediato arresto. La lista la componían el general José María Lima, general José María Orellana, general Jorge Ubico Castañeda y Antonio Méndez Monterroso. El Director de la Policía, al recibir la orden consultó con el Jefe del Castillo de San José, quien de inmediato alertó a los liberales, quienes convencieron a Pereira que dejara sin efecto la orden. Según Epaminondas Quintana, quien entrevistó a Herrera en su exilio en París el incidente ocurrió de la siguiente forma: “… él [Herrera] estaba con fiebre el día que nombró al General Pereira, y que cuando despertó, 24 horas después, le informaron que, pasado de copas, éste había ordenado la captura de varios generales, pero que algunos funcionarios habían intervenido y la orden había quedado sin efecto…” Inmediatamente del incidente, destituyó a Pereira y nombró en su lugar al General Rodolfo A. Mendoza, Jefe del Castillo de San José y afín a los liberales cabreristas.

Pese a lo anterior, o quizás por lo anterior, la conspiración continuó y las reuniones en la residencia de Reina Andrade siguieron su marcha. Los conspiradores decidieron que el cabecilla del movimiento fuera el general José María Orellana, decisión que no deja de ser interesante, pues éste militar hasta ese momento había permanecido ajeno a la política nacional y había avanzado con paso firme y decidido por el escalafón militar, llenando una brillante hoja de servicios. Según Hernán del Valle: “Una interpretación histórica dice que los liberales querían volver a la tradición que un oficial de alta graduación debía dirigir los destinos de Guatemala. Eso explica su opción por el General Orellana para encabezar el atentado contra el Gobierno democrático presidido por el señor Herrera”. Torpeza mayúscula la de los conspiradores, pues como demostrarían los hechos posteriores, los políticos quedaron completamente fuera del poder hasta la caída total del régimen liberal, en octubre de 1944.

-III-

El gobierno interino de don Carlos Herrera

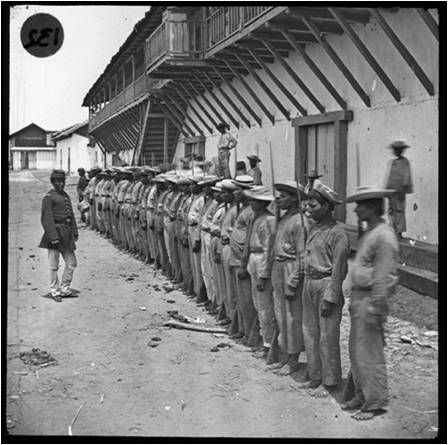

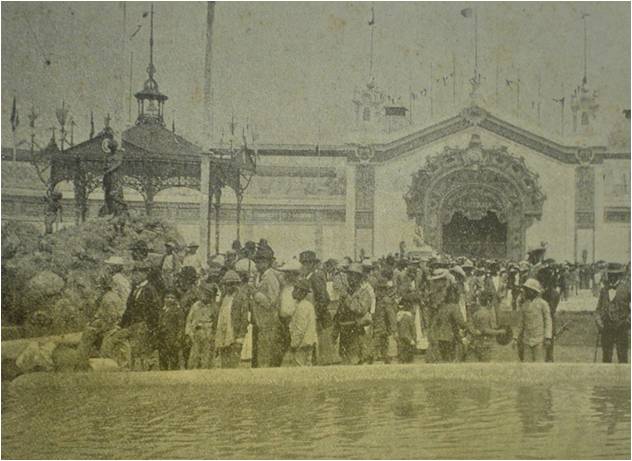

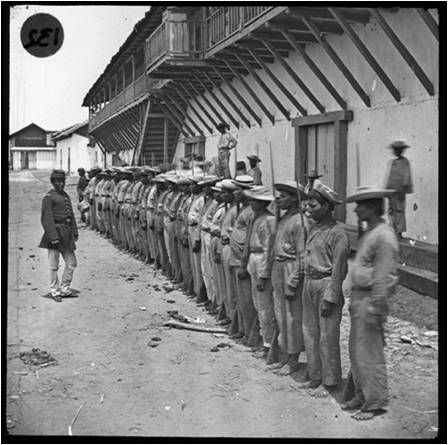

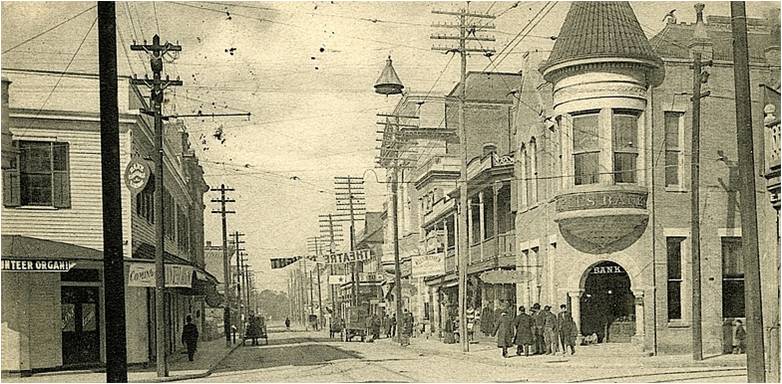

Tras la histórica sesión del 8 de abril de 1920, el presidente interino Carlos Herrera es recibido por la multitud abarrotada en la calle.

Mientras tanto, el gobierno de Herrera seguía su complicado desarrollo. Después de arduas negociaciones políticas con los liberales, los unionistas lograron encabezar la Policía Nacional, nombrando como su director a Miguel Ortiz Narváez, quien se había especializado en España en organización de fuerzas de seguridad. Para tecnificar ese cuerpo, trajeron al licenciado Max Shamburger, ciudadano estadounidense y miembro del Ejército de su país, quien contaba con experiencia en la sección de detectives, con el fin de establecer una organización similar en Guatemala, dirigida al combate de la delincuencia común.

Por acuerdo gubernativo del 25 de abril de 1920, se organizó una dependencia para resguardar y administrar los bienes nacionales intervenidos a Estrada Cabrera, a la que se llamó Intendencia General de Gobierno, encargada de administrar esas propiedades. Según Hernán del Valle: “…El Licenciado Adrián Vidaurre citó un informe del Ministro estadounidense en Guatemala, en el cual dijo que el patrimonio de Estrada Cabrera, que el gobierno guatemalteco reclamaba como propiedad de la Nación, ascendía a 5 millones de dólares”.

En el escenario internacional, el 1 de julio de 1920, el Reino Unido reconoció al nuevo Gobierno guatemalteco y en agosto se sumó Italia, Estados Unidos y otros, logrando entonces regresar al país a los caminos de la normalidad de sus relaciones internacionales.

La Semana Trágica (II)

La violenta caída del tirano Manuel Estrada Cabrera

Rodrigo Fernández Ordóñez

Hace 100 años, el 8 de abril de 1920, a la caída de la tarde, un estruendo sacudió la normalmente apacible ciudad de Guatemala. Las baterías del Fuerte de Matamoros tronaron, bombardeando las goteras de la ciudad al oriente, sede del Cuartel Número 3, presuntamente fiel al gobierno provisional de don Carlos Herrera. Al día siguiente, el 9 de abril, las baterías francesas, concentradas en la finca presidencial de La Palma en el suroriente de la ciudad, empezaron también su bombardeo, buscando el centro de la ciudad y la Finca El Zapote, presunto cuartel general de los unionistas. ¿Qué llevó al dictador a tomar la terrible decisión de bombardear una ciudad completamente desprotegida? ¿Qué sucedió después? Las respuestas a estas preguntas constituyen unas de las páginas más hermosas de la historia de nuestro país, y contradictoriamente, de las más desconocidas.

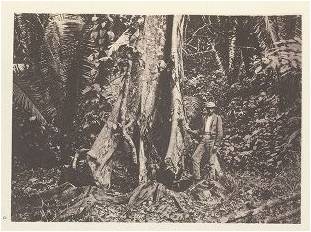

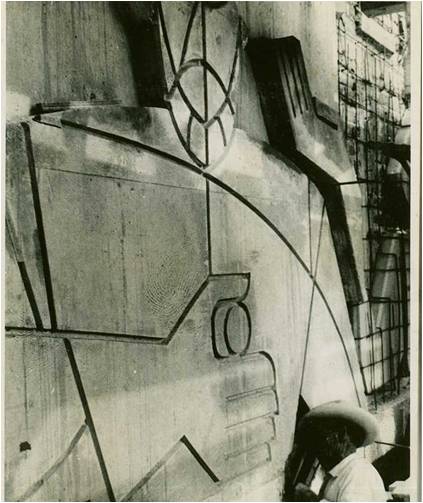

Milicianos unionistas combatiendo en las calles de ciudad de Guatemala. Probablemente los hombres se encaren hacia la finca presidencial La Palma, en donde se había atrincherado el dictador Estrada Cabrera y desde donde dirigía las operaciones.

-I-

Los combates

Lo sucedido durante la histórica sesión del 8 de abril en la Asamblea Legislativa, lo narra con detalle Carlos Wyld Ospina:

“Los cabecillas de la Asamblea y los jefes del unionismo persuadieron a Letona de que su deber le mandaba denunciar, ante los representantes del pueblo, la locura del presidente, manifiesta en los actos del elevado funcionario y el género de misticismo supersticioso a que vivía entregado, según informes del propio Letona. Se adobó con todo aquello una denuncia, que era a la vez una acusación, y se convino en que el ex secretario de Estrada Cabrera la leería en persona ante los diputados, presentándose en la sesión del 8 de abril con la cabeza envuelta en vendajes y en el rostro las huellas, todavía frescas, de la violencia presidencial”.[1]

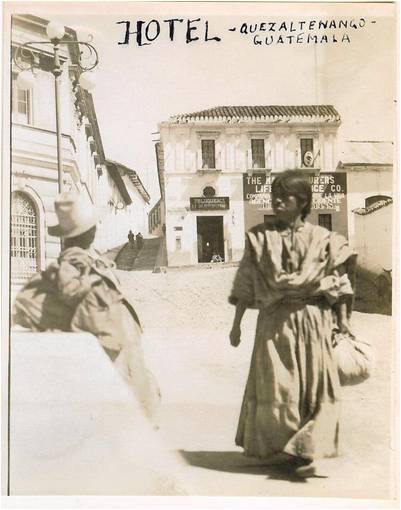

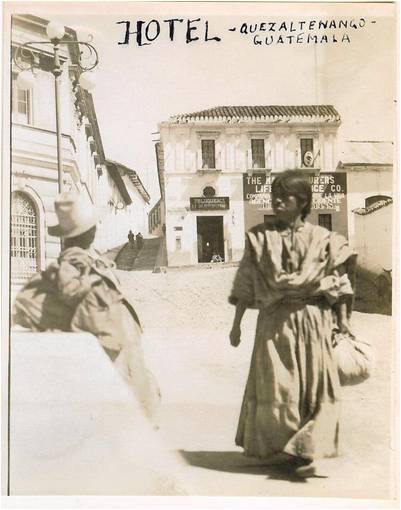

Resulta interesante la frase “Se adobó con todo aquello una denuncia…”, que deja plasmada Wyld Ospina, y es que desde las páginas de El Autócrata, su ensayo sobre las dictaduras en Guatemala, el periodista no abandona la crítica. Debemos señalar que don Carlos se había jugado el pellejo en los meses anteriores al estallido de la Semana Trágica, junto al poeta Alberto Velásquez, publicando en Quezaltenango un periódico anti cabrerista, El Pueblo, haciendo eco a las denuncias de El Unionista, que se publicaba en la capital. Seguramente Wyld Ospina dice que se adobó la denuncia porque esta resultó de las impresiones del general Letona y otros colaboradores, pero en ningún momento se le practicó al presidente examen médico alguno que pudiera dar sustento al diagnóstico de que don Manuel ya no se encontraba en sus cabales. El fundamento para declarar demente al dictador nos lo narra nuevamente en las páginas de su ensayo, cuando años después de sucedidos le narrara personalmente el general Letona:

“…en los días en que el autócrata viera desquiciarse su poder y huir de su lado a hombres en quienes confió, sus facultades mentales sufrieron positivo quebranto, y dio en ver enemigos y traidores por todas partes. Fue entonces cuando se pasaba las horas metido en el oratorio de La Palma, de rodillas ante las imágenes de culto católico, rezando fervorosamente con la cabeza entre las manos. Salía de allí a consultar con los brujos indios, que hiciera venir desde Momostenango y Totonicapán, y encerrarse con ellos para practicar operaciones de hechicería…”.

Al parecer don Manuel se había aficionado a las artes ocultas desde los lejanos años del atentado de la bomba, y por algunas experiencias paranormales sucedidas luego de la muerte de su esposa. En fin, el diputado Adrián Vidaurre intervino en la sesión, señalando: “…Duéleme, señores diputados, tener que venir a haceros pública la seguridad en que estoy de que las facultades mentales del señor Estrada Cabrera no son ya normales. Una enfermedad tan traicionera como la que padece; una vida tan dura como la que lleva, son capaces de doblegar la salud más completa. Y hoy, por desgracia para mí, señores, tengo la firme persuasión de que mi amigo siempre querido, mi jefe severo, sí, pero respetuoso, no tiene la lucidez de un cerebro correcto; y sólo así podrían explicarse los errores, aberraciones, tonterías, monomanías y aún desmanes que comete…”. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?

El caso es que, como ya quedó apuntado antes, ese día 8 de abril, en horas de la tarde, empezó el bombardeo contra la ciudad, desde las baterías del Fuerte de Matamoros en contra del Cuartel Número 3, ubicado en las afueras nororientales de la ciudad, para impedir que la población se apropiara de las armas allí depositadas. Wyld Ospina relata que la situación dentro del Ejército era delicada ya que la oficialidad joven estaba a favor del movimiento unionista, mientras que los oficiales antiguos se mantenían fieles al dictador. También se bombardeó el área de la Plaza Mayor. Posteriormente, en una polémica desde las páginas del diario vespertino La Hora en 1972, uno de los hijos de don Manuel explicaría que el bombardeo se había hecho con munición sin espoleta, para que no estallara, caso contrario, la ciudad hubiera quedado pulverizada. Ignoramos si la anterior afirmación es cierta, pero la dejamos constar para que si alguien tuviera posibilidades de aclarar este aspecto de nuestra historia, contribuya con algunas líneas.

Ese 8 de abril presentaba un tenebroso panorama para el Movimiento Unionista. Vía telegráfica don Manuel puso en pie de guerra a los fuertes de San José de Buenavista y San Rafael de Matamoros, así como a las guarniciones militares de la Penitenciaría, de la Estación de Radio Inalámbrico, (ubicada al pie de la colina del fuerte de San José), de La Aurora, el Guarda Viejo, del Aceituno y la Guardia de Honor, estacionada en unos galpones de madera cerca de La Palma. Los unionistas tenían solamente el Cuartel Número 3, rendido solo por la decisión de su comandante coronel Juan López Ávila[2], al ver a los milicianos de la Liga Obrera armados con machetes, cuchillos, revólveres y garrotes. El comandante se puso a las órdenes del presidente interino y repartió seiscientos fusiles Reina Barrios[3] de cañón corto, sesenta cajas de munición y dos ametralladoras. Con estas armas tomaron por asalto la Mayoría de la Plaza y la Casa Presidencial (7 avenida y 12 calle), en donde hallaron dos ametralladoras nuevas, revólveres, espadas y fusiles sin estrenar.[4] Los oficiales mayores que se pusieron del lado del gobierno provisional aprestaron el batallón Canales y a los milicianos de Palencia para que de urgencia acudieran a defender a la capital. Los milicianos unionistas recibieron los fusiles y no tenían ni idea de su funcionamiento, así como de las ametralladoras. Según relata Arévalo Martínez, fue el príncipe Guillermo de Suecia, quien se encontraba de paso por Guatemala, quien les enseñó los rudimentos básicos para el manejo de las armas de fuego.[5] Estrada Cabrera por su parte, dispuso que la infantería al mando de los generales Reyes y Chajón ocupara las alturas de Santa Cecilia, cerrando el paso por el Guarda Viejo.

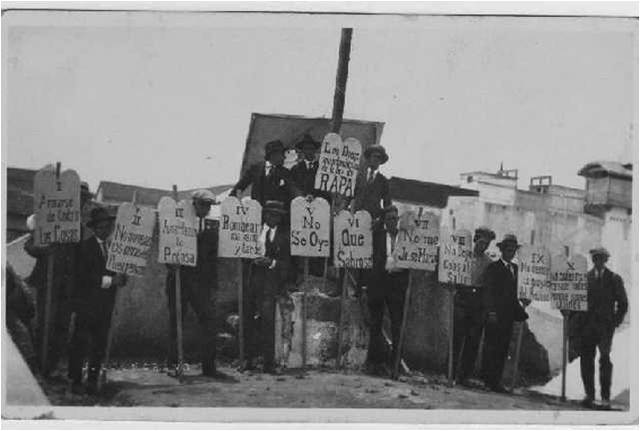

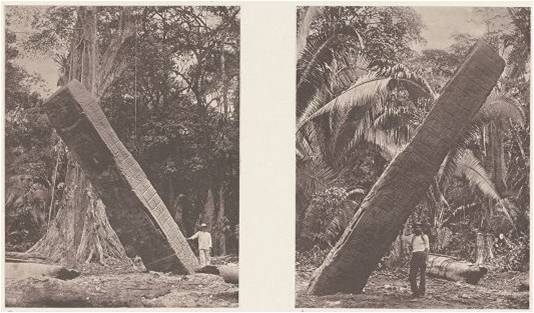

Otra de las barricadas construidas en plena calle del centro de la ciudad durante la Semana Trágica, que al disiparse el humo se establecería que se había cobrado alrededor de 1,700 vidas.

En la madrugada del 9 de abril los cañones de La Palma empezaron a rugir, así como los de San José y Matamoros. Los obuses impactaron en el Cuartel Número 3, y pasaban sobrevolando la ciudad, buscando impactar en la finca El Zapote, en donde el dictador presumía se había establecido el cuartel general de los alzados, pues don José Azmitia, uno de los mayores líderes unionistas, era gerente de la Cervecería Centroamericana. Bajo el bombardeo, los militares fieles a don Carlos Herrera conformaron un plan de ofensiva, señalando la necesidad de tomar el Fuerte de San José, estratégicamente invaluable, pues desde sus alturas se podría bombardear a La Palma. Los batallones Canales y Palencia atacarían La Palma desde el sur los primeros y desde el norte los segundos, para tratar de tomar la posición.

Al día siguiente, el 10 de abril, se supo que había desembarcado del buque de guerra estadounidense Tacoma, una compañía de marines, que marchaba hacia la capital para proteger los bienes y la seguridad de sus ciudadanos.

Regresamos a Carlos Wyld Ospina, quien resume:

“Por una semana, la corrida del 8 al 14 de abril de 1920, se combatió en toda la República con las armas en la mano. Cabrera se había declarado dictador, aunque sus ministros, con las únicas excepciones del licenciado Manuel Echeverría y Vidaurre y del general Miguel Larrave (sub secretario de la cartera de guerra, en desempeño del ministerio) rehusaron firmar el decreto correspondiente. Esto no impidió a Estrada Cabrera reconocer la beligerancia del nuevo gobierno y sus defensores, porque hemos de estar en que la Asamblea, al poner fuera de la presidencia a don Manuel, había nombrado para sustituirlo al ciudadano Carlos Herrera. El gobierno encabezado por este señor, a su vez declaró fuera de la ley a Estrada Cabrera y ordenó a sus tropas batirlo como rebelde.

El 8 de abril quedábale al autócrata todavía la mayor parte de los cuarteles, fuertes y efectivos militares de la capital y la totalidad de los departamentales. Herreristas y unionistas luchaban con notoria desventaja. No se comprende, sino por la falta de un mando único y de un plan coordinado, la derrota de Estrada Cabrera…”.

La lucha fue dispar, pero jugó en favor de los unionistas que el dictador se hubiese aislado en La Palma, aunque tuviera a su disposición modernas piezas de artillería francesa de 75mm y cerca de 800 hombres. Sin embargo, los rebeldes capturaron la central del telégrafo al pie de San José y se lanzaron a una campaña de desinformación, interceptando los mensajes que enviada el dictador a las guarniciones departamentales y sustituyéndolas por confusas contraórdenes, que terminaron por sembrar el caos en las tropas cabreristas. Así, el 12 de abril, el párroco de la iglesia El Calvario subió la cuesta hacia el Fuerte de San José con una bandera blanca y convenció a su comandante, el coronel Villagrán Ariza de que se entregara al gobierno provisional. Los unionistas encontraron en sus bodegas 1,000 fusiles nuevos y 5,000,000 de cartuchos de munición, cuatro ametralladoras y cuatro cañones.[6] Al correr la noticia, los cañones de Matamoros se enfilaron en contra de San José, sumándose luego La Palma al bombardeo. Sin embargo, la privilegiada ubicación de San José pudo dominar las posiciones de la finca presidencial.

Cuenta don Luis Beltranena que cuando los comandantes del Fuerte de San José iban a presentarse a don Carlos Herrera rodeados de soldados unionistas, un grupo quiso atacarlos, impidiéndolo Carlos Ávila Perret, gritándoles: “…¡Alto compañeros que son hombres de honor y militares bravos que se han rendido y debemos respetarlos!”. Ese mismo día, 12 de abril, los unionistas derrotaban en los altos de Santa Cecilia al general Reyes y tomaban una pieza de artillería y varios fusiles. El general Ramírez Valenzuela se dirigió luego a la Penitenciaría, en donde recibió la capitulación de la guarnición y marchó hacia el sur, ocupando la Plaza Reina Barrios, plantándole sitio a la Academia Militar y tomó La Aurora, en donde acampó con el resto de sus tropas.

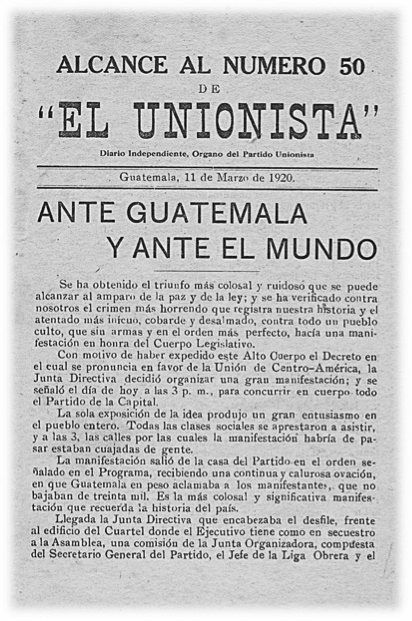

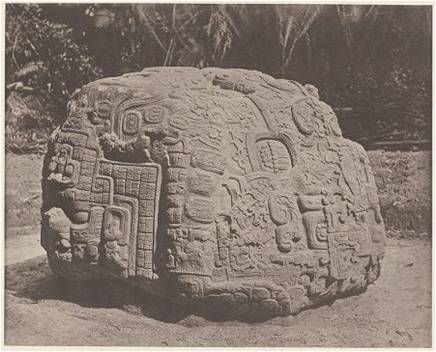

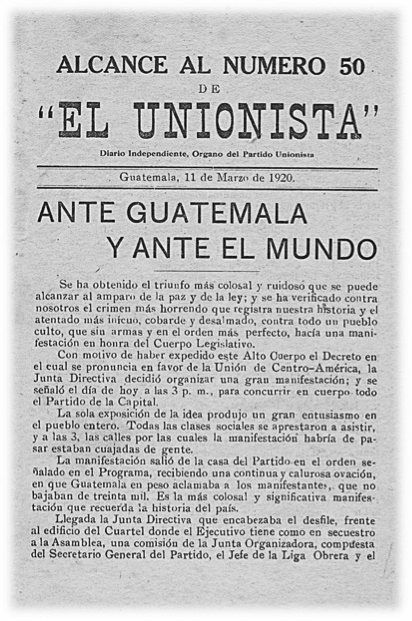

Portada del diario El Unionista, órgano de difusión del Partido Unionista, en el que se denunció continuamente al gobierno de Estrada Cabrera, y en el que constan los sucesos relativos al derrocamiento del dictador.

Mientras tanto, marcharon sobre la capital para unirse a los unionistas, las tropas del batallón 15 de marzo, los milicianos de Amatitlán, Villa Nueva y Santa Rosita, que se sumaron al sitio de La Palma. El día anterior, el 11 de abril, algunos obuses cayeron cerca de la Legación de México y de Inglaterra, levantando airadas protestas del Cuerpo Diplomático, quien redactó un ultimátum amenazando con desconocer al gobierno de Estrada Cabrera si este continuaba con su inhumana e inútil campaña de bombardeo en contra de la ciudad. El cuerpo diplomático exponía en su nota: “…la continuación del bombardeo y ataque a la ciudad, siendo una acción inútil, sin sentido e inhumana, podrá obligarlo [al cuerpo diplomático] a romper sus relaciones diplomáticas con Vuestra Excelencia, sujetando esta decisión ad-referendum de sus respectivos gobiernos”. El dictador respondió que los bombardeos estaban dirigidos en contra de objetivos militares que atacaban a La Palma.

-II-

La capitulación del dictador

Mientras tanto, el día 9 de abril, don Carlos Herrera nombró como sus representantes a don Marcial García Salas, don José Ernesto Zelaya y Manuel Valladares Rubio para negociar en forma pacífica la salida del presidente. El dictador nombró por su parte a don Manuel Echeverría y Vidaurre (canciller) y al coronel Cristino de León, jefe de Estado Mayor. La sede de las pláticas fue la Legación de los Estados Unidos. El gobierno provisional se estableció en una residencia en la 5 calle, próxima a la Legación de México y allí se dispuso la conformación del gabinete.

Las negociaciones continuaron entre combates y ceses de fuego continuamente violados por el dictador, hasta que el 14 de abril a primeras horas de la noche se concretó un cese al fuego definitivo. Se pactó que al día siguiente se rendiría el dictador, en La Palma, ante el Cuerpo Diplomático. Ese mismo día por la mañana se firmó el documento de capitulación, que en su punto primero establecía la capitulación total de Estrada Cabrera y la entrega del gobierno a don Carlos Herrera y en el segundo, que el dictador sería trasladado “por su seguridad” a la Academia Militar para quedar bajo arresto. El documento de capitulación, recogido por don Luis Beltranena decía:

“Enrique Haeussler, Canuto Castillo y Manuel Echeverría y Vidaurre, representantes del Gobierno del señor Manuel Estrada Cabrera, por una parte, y Marcial García Salas, José Ernesto Zelaya y Manuel Valladares, representantes del Gobierno del señor don Carlos Herrera, y Saturnino González, José Azmitia, Francisco Rodríguez y J. Demetrio Ávila, en representación del Partido Unionista, han convenido lo siguiente: Primero: En que el Doctor don Manuel Estrada Cabrera capitula en lo absoluto y se entrega al Gobierno del señor don Carlos Herrera, Gobierno que lo conducirá y alojará en la Academia Militar. Segundo: En que el señor Estrada Cabrera será conducido de su residencia La Palma a dicho lugar con el acompañamiento de los Honorables Miembros del Cuerpo Diplomático para su seguridad personal, y a petición del Señor Ministro de Relaciones Exteriores. Además irán seis miembros del Gabinete del señor Herrera, seis representantes del Partido Unionista y seis jefes militares del señor Herrera. El señor Cabrera podrá llevar sus ayudantes militares…”.

Un diario de la época, El Excelsior, publicó un relato de la capitulación de Estrada Cabrera, citado por Hernán del Valle[7]:

“…A las 9 de la mañana, representantes diplomáticos y delegados del nuevo Gobierno llegaron en varios automóviles a La Palma, que estaba sin guardia, porque el personal a su servicio había escapado casi en su totalidad. El periodista agregó que sobre una calle, hacia la derecha de la puerta de entrada y cercano a unos cipreses, estaban un grupo que a él le pareció de trágico aspecto, con señales de no haber tenido sosiego, con la ropa sucia, desgreñados, en manifiesto abandono. Allí vio a familiares de Estrada Cabrera, Jorge Galán, Rafael Yaquián y José Santos Chocano; también a los señores José Pineda Chavarría y Andrés Largaespada, así como al Coronel Juan B. Arias y otros”.

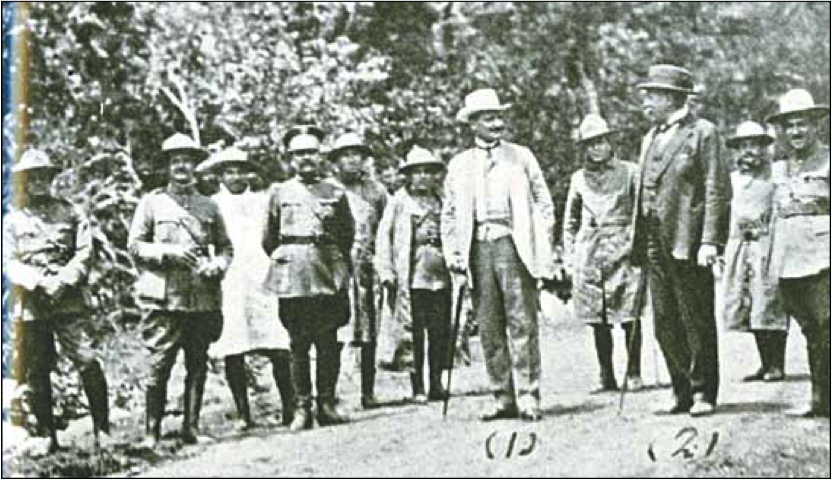

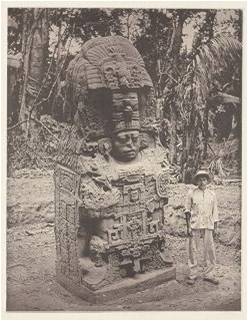

Histórica fotografía del momento en que don Manuel, ya habiendo capitulado, marcha hacia su prisión acompañado por el cuerpo diplomático, tras 8 días de violentos combates en la capital y principales ciudades del país.

El Excélsior continúa relatando que el Cuerpo Diplomático y la comitiva se situaron en un quiosco. Estrada Cabrera apareció vestido de americana, con bastante sangre fría para la situación. Saludó y entre otras cosas dijo que se entregaba a la hidalguía del Gobierno y del pueblo de Guatemala para quien había querido hacer lo mejor. Luego los invitó a marcharse y caminó en medio de los ministros de Estados Unidos –señor Benton McMillin- y también el de España; atrás, iba el periodista Federico Hernández de León.

Otros testigos dan un detalle interesante. Don Manuel sale a un desayunador de paredes de vidrio de La Palma en donde lo espera el Cuerpo Diplomático. Viste levita y porta una llamativa condecoración. Unos hombres de las milicias unionistas detienen al dictador y lo registran. Le quitan un revólver y 71,000 dólares. El hombre murmura algo con desagrado y se retira nuevamente, para regresar vistiendo frac, y dirigiéndose a los embajadores les indica que ya está listo. Retomamos el relato de El Excélsior:

“…Al bajar la avenida que conducía a la puerta principal, Estrada Cabrera le dijo al ministro estadounidense: ‘Este año la primavera se ha retrasado. Estos árboles aún no tienen hojas’. El ministro le respondió: ‘Pronto llover’. Y continuaron caminando. Al llegar al automóvil –propiedad del Licenciado J. Eduardo Girón–, quizá por agotamiento, el ex presidente no pudo subir al vehículo, y el diplomático tuvo que ayudarlo. En ese vehículo que encabezaba la comitiva, iban los dos diplomáticos recién mencionados y un marino del barco estadounidense Tacoma; también los señores Federico Hernández de León y Rogelio Flores quienes pasaron por las silenciosas calles de San Pedrito. Atrás iban los demás autos con los prisioneros y los delegados del nuevo Gobierno. Nadie habló…”.

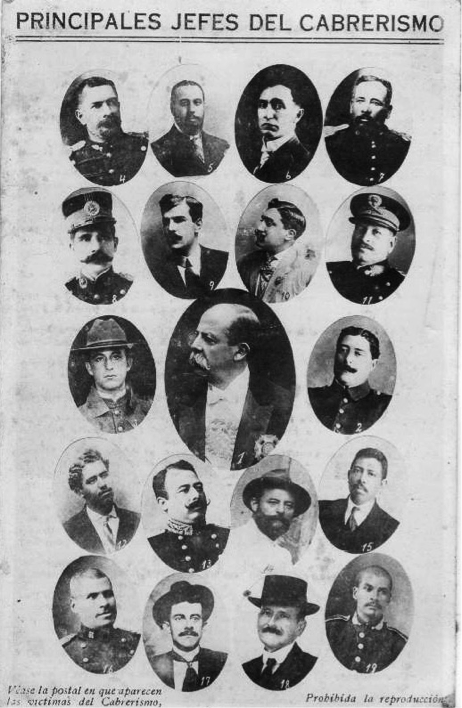

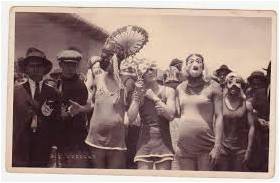

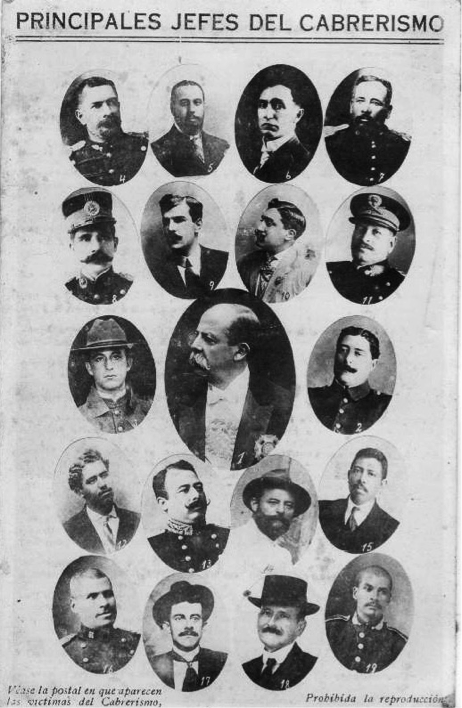

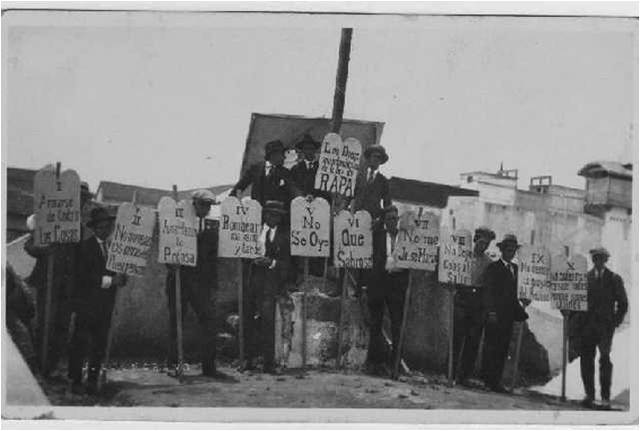

Recuerdos de la dictadura. Un empresario aventurero imprimió esta postal con los rostros más conocidos del Cabrerismo, algunos muertos en los combates, otros linchados por la multitud frente al edificio de San José de Los Infantes y otros, prisioneros. Llama la atención la leyenda en la esquina inferior izquierda: “Véase la postal en que aparecen las víctimas del Cabrerismo”, que denuncia una serie de documentos gráficos.

[1] Wyld Ospina, Carlos. El Autócrata. Ensayo Político-Social. Tipografía Sánchez & De Guise, Guatemala: 1929.

[2] Arévalo Martínez, Rafael ¡Ecce Pericles!. Tipografía Nacional de Guatemala, Guatemala: 2009. Página 521.

[3] Según información adicional proporcionada por Rodolfo Sazo, querido amigo e investigador, el presidente Reina Barrios modificó el mecanismo de disparo de un fusil para mejorarlo, patentando su invento y donando la patente al Estado de Guatemala. Según Beltranena Sinibaldi, el fusil Reina Barrios era utilizado por los artilleros para portarlo cruzado en bandolera, asumo yo que por tener el cañón corto.

[4] Beltranena Sinibaldi, Luis. Cómo se produjo la caída de Estrada Cabrera. Edición privada del autor. Guatemala: 1970. Página 32.

[5] Arévalo Martínez. Op. Cit. Página 526. El príncipe había llegado a Guatemala en su yate privado el 5 de abril y subido a ciudad de Guatemala, hospedándose en el Hotel Grace. Al estallar la rebelión unionista el 8 de abril, el príncipe Guillermo quedó atrapado en la ciudad, pero simpatizando inmediatamente con los rebeldes participó entrenándolos.

[6] Beltranena Sinibaldi, Op. Cit. Página 34.

[7] Del Valle Pérez, Hernán. Carlos Herrera. Primer Presidente Democrático del Siglo XX. Fundación Pantaleón, Guatemala: 2003.

Historia de Guatemala 2

|

Fecha y hora:

|

Los martes, del 8 de marzo al 5 de julio, 2016

De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

|

|

Inversión:

|

Q2,400.00

Para los estudiantes de la UFM equivale a 1.5 UMA.

|

|

Estacionamiento:

|

Tarifa especial por sesión de Q40

|

|

Información e inscripción:

|

Departamento de Educación

Teléfonos 2338-7794 y 2413-3267

educacion.ufm.edu

educacion@ufm.edu

|

|

Catedrático:

|

Rodrigo Fernández Ordóñez

|

DESCRIPCIÓN

El curso abordará de forma crítica, la historia nacional partiendo desde los sucesos violentos de la llamada “Semana Trágica”, que llevó al derrocamiento del dictador Manuel Estrada Cabrera, pasando por la inestabilidad política que dejó el vacío del dictador y que se extendió por una década hasta la llegada de otro dictador, Jorge Ubico, la Revolución de Octubre de 1944, los gobiernos de la llamada “Primavera Democrática”, el derrocamiento del coronel Jacobo Árbenz, la contrarrevolución o Liberación, el gobierno de Ydígoras Fuentes y la larga historia del conflicto armado interno, terminando con la firma de los Tratados para una Paz firme y duradera y las consecuencias del conflicto.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Que el alumno adquiera un conocimiento crítico de la historia nacional, cuestionando la versión “oficial” de la historia y plantearse constantemente preguntas acerca del desarrollo de los hechos históricos que han marcado al país hasta el presente.

- Que el alumno pueda interpretar los hechos históricos en su justa medida, fuera de planteamientos ideológicos, mediante la aplicación del método histórico y la contextualización de los sucesos con otros contemporáneos para poder evaluar adecuadamente su tiempo histórico.

TEMAS

- Los terremotos de 1917-1918 y sus consecuencias. La Semana Trágica.

- El gobierno de Carlos Herrera y el golpe de José María Orellana.

- La presidencia del general Lázaro Chacón y sus problemas. El golpe del general Manuel Orellana.

- La presidencia del general Jorge Ubico.

- La Revolución de Octubre de 1944.

- La presidencia del doctor Juan José Arévalo.

- La presidencia del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

- La Liberación.

- El gobierno de Carlos Castillo Armas y las consecuencias de su asesinato.

- La presidencia del general Miguel Ydígoras Fuentes y el golpe de Estado de Peralta Azurdia.

- El principio del conflicto armado interno. Primeras organizaciones revolucionarias.

- La presidencia de Julio César Méndez Montenegro y del coronel Carlos Arana Osorio.

- La presidencia del general Kjell Eugenio Laugerud y del general Romeo Lucas García.

- Los gobiernos de facto del general Ríos Montt y Mejía Víctores.

- La democratización y los primeros acercamientos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

- EL Serranazo y la presidencia de Álvaro Arzú.

Un yanqui en Guatemala (I)

Las memorias de Elisha Oscar Crosby. Reminiscencias de California y Guatemala (1849-1864)

Rodrigo Fernández Ordóñez

El martes 12 de agosto de 1975 el historiador guatemalteco Francis Polo Sifontes publicó, en las páginas del diario vespertino La Hora, un fragmento de la obra del diplomático estadounidense Elisha Oscar Crosby, referente a su paso por Guatemala como embajador de su país y representante del gobierno de Abraham Lincoln. Por su importancia y relativa ausencia en las referencias históricas tradicionales, copio los fragmentos más importantes de dicho texto, para que quede a disposición de los lectores interesados las impresiones que le causó nuestro país a este interesante norteamericano, que a diferencia de la mayoría de extranjeros que pasaron por nuestro suelo, denota pocos prejuicios y resalta su visión amable frente a un país remoto y desconocido para la mayoría de sus paisanos.

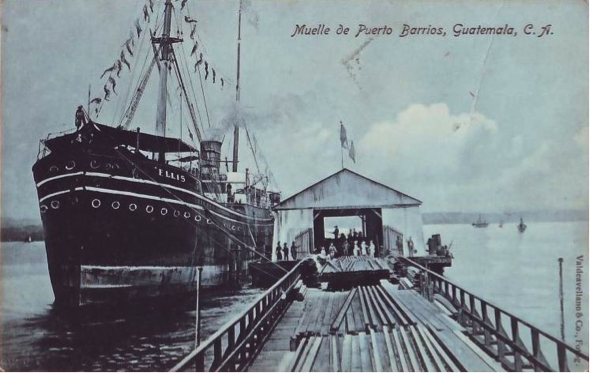

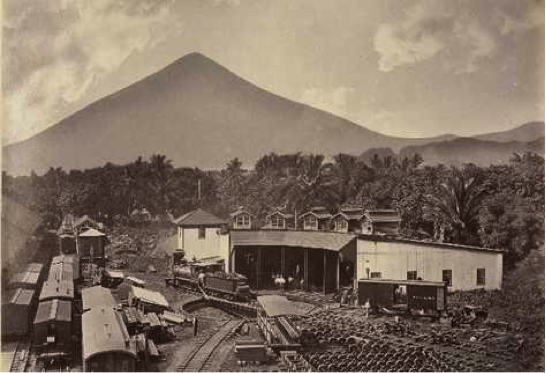

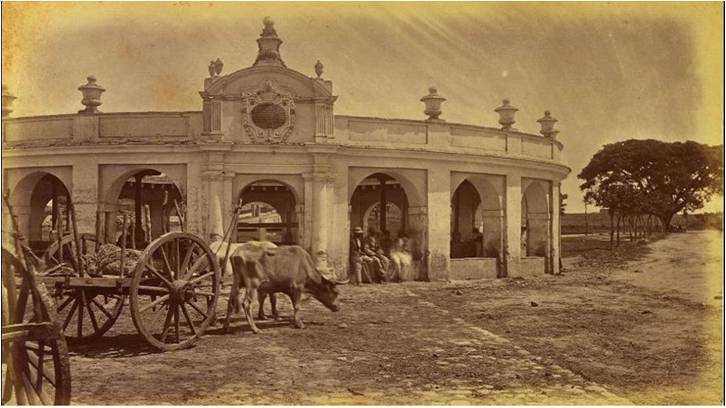

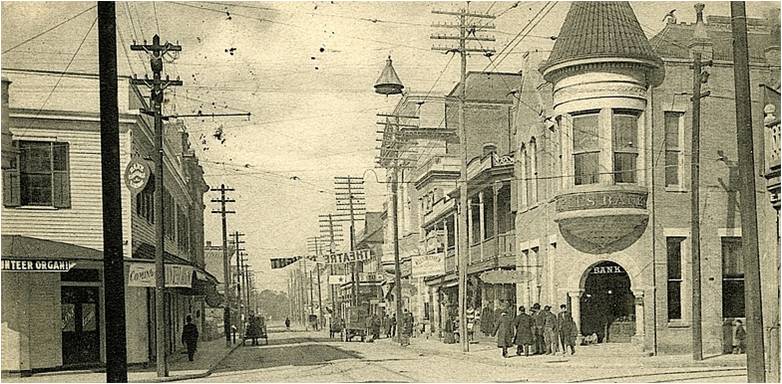

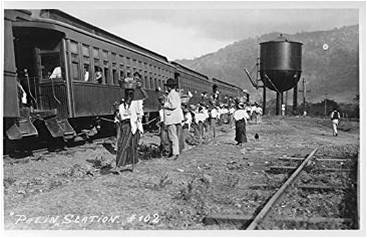

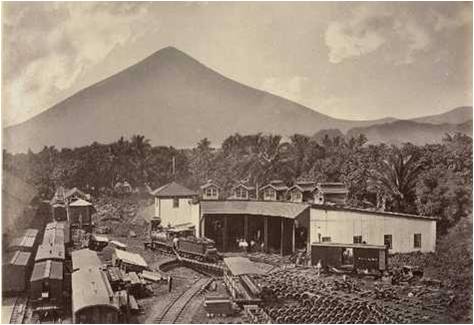

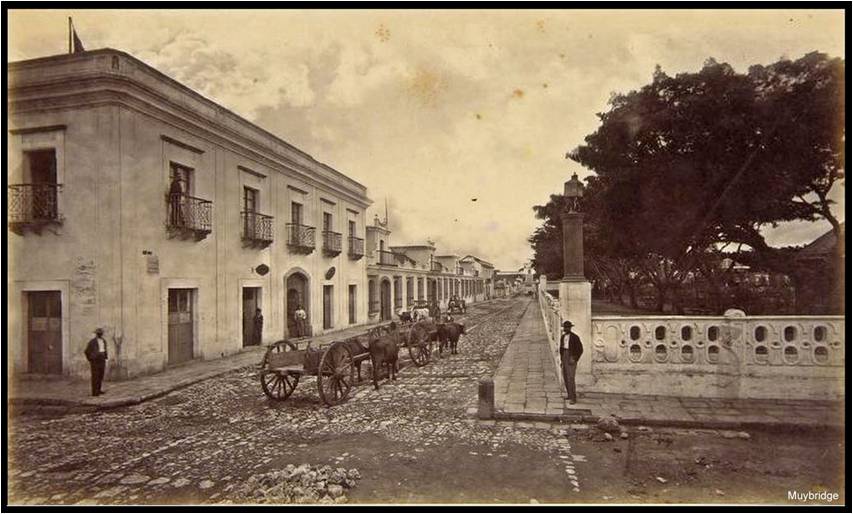

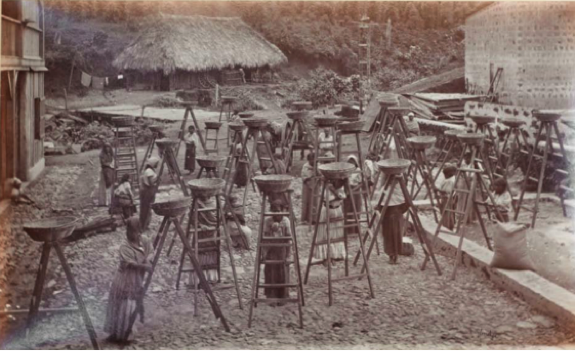

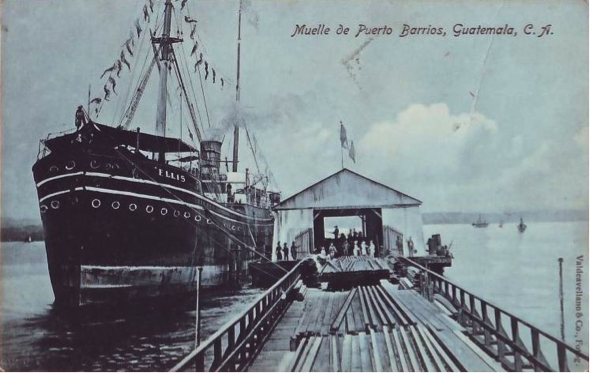

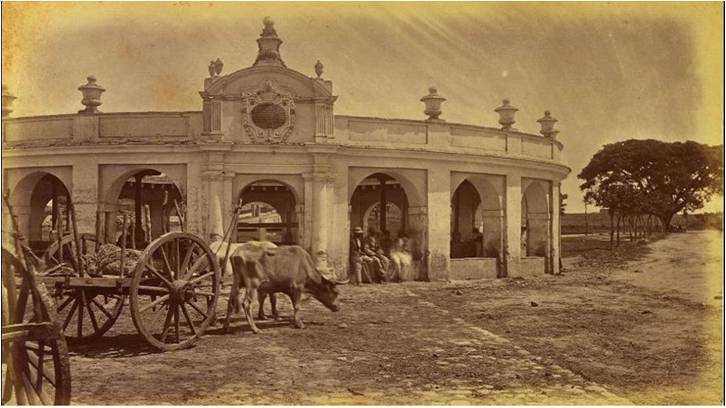

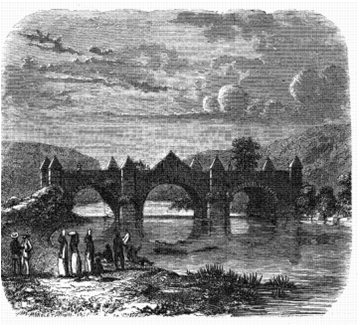

En la imagen se aprecia la “jaula” de desembarque en el extremo del muelle del Puerto de San José, en el que arribaron todos los extranjeros a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El señor Crosby no habrá sido la excepción.

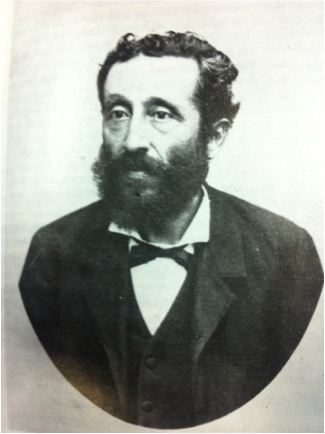

Presentación

De acuerdo a las notas de presentación de don Francis Polo Sifontes, Elisha Oscar Crosby nació en 1818 en el seno de una familia campesina, se graduó de abogado en 1843 y se traslada a California en donde ejercerá su profesión en plena fiebre del oro. Allí permanecerá durante 12 años, tiempo durante el cual aprendió a hablar español. Regresa a Nueva York en 1860 previo realizar un viaje de exploración por los estados del sur de la unión. Posteriormente es llamado a la capital de los Estados Unidos para incorporarlo al servicio diplomático con destino Guatemala. Permaneció en el país a la cabeza de la misión diplomática de 1861 a 1864, en compañía de su secretario, Sam J. Hilton, oriundo de Washington, y que por no estar comprendido en el presupuesto de la misión diplomática, Crosby contrató de su propia cuenta. Crosby se sienta a escribir sus memorias en 1878, cuando contaba con 60 años. Muere en 1895. Polo Sifontes traduce la parte concerniente a Guatemala con el apoyo de la Editorial Universitaria, a partir de la edición de las memorias de Crosby publicadas por el doctor Charles Albro Baker, profesor de historia, utilizando el manuscrito que quedó en poder de la Biblioteca Huntington, de San Marino California, y publicada en 1945. He insertado subtítulos que no aparecen en el texto de Polo Sifontes con el único objeto de identificar los temas, que me parecen de máxima importancia, sobre todo el carácter de la misión secreta de Crosby en Guatemala, por lo que me permito llamar la atención de los lectores sobre este aspecto particular, sin restar realce a la totalidad de impresiones que resultan fascinantes.

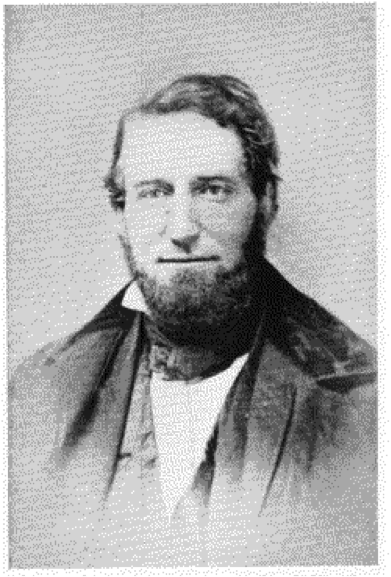

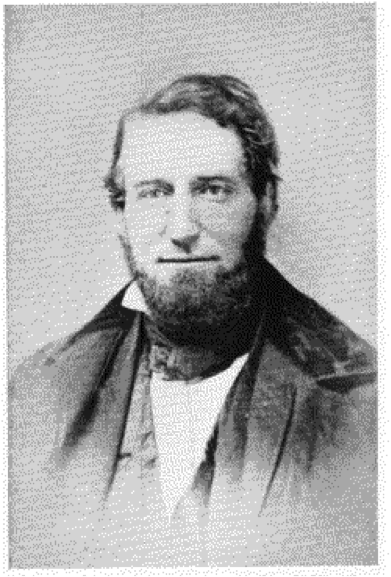

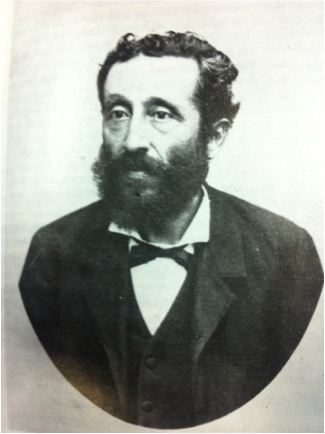

Retrato de Elisha Oscar Crosby, incluido en la edición de 1945 de sus memorias.

El texto, fragmentos escogidos

-I-

Testigo de un momento histórico: el triunfo electoral de Abraham Lincoln y el rompimiento de la Unión

“En 1860 regresé a Nueva York en vísperas de elecciones presidenciales. Como había estado ausente alrededor de doce años de los estados del Este, la efervescencia y charlas sobre la secesión de parte de los estados sureños eran del todo nuevas para mí y me llenaron de sorpresa y asombro. Con el propósito de saber si realmente existía una intención seria de esta categoría, viajé a Richmond, Virginia y de allí a Charleston, Carolina del Sur y a Savannah, Georgia. En todos estos lugares encontré fuerte excitación, mayor aún que la que se advertía en el norte.

Volvía a Charleston en el momento en que en la ciudad se recibían las noticias de la elección de Mr. Lincoln a la presidencia; la población entera parecía enloquecida de entusiasmo y muchos de los dirigentes políticos declararon su satisfacción por el resultado, ya que éste les daría una escusa para la inmediata separación de éste y otros estados del sur. De hecho, se convocaron reuniones inmediatas para dar los primeros pasos en la separación de aquel estado de la Unión, se hicieron repicar campanas y se quemaron fuegos artificiales, de modo que el más salvaje delirio se posesionó de ellos (…) Dos días después tomé el vapor para Nueva York que pasaba por Fort Moultrie; aquel mismo vapor fue detenido por las autoridades en su viaje de vuelta a Charleston. Yo me encontraba en Washington durante el invierno de 1860-1861 y pude escuchar todos los debates, pendiente de la separación de los Estados sureños; pude ver cuando algunos de los rebeldes distinguidos se retiraron del Senado y del Capitolio; me encontraba en Washington también cuando arribó el Sr. Lincoln. Permanecí allí hasta después de la toma de posesión, y en el arreglo de sus nombramientos para el extranjero, me ofreció el cargo de Ministro de los Estados Unidos resiente en Guatemala. Fui comisionado y confirmado el 15 de marzo de 1861 y me pidieron hacer los preparativos para salir inmediatamente hacia ese país…”.

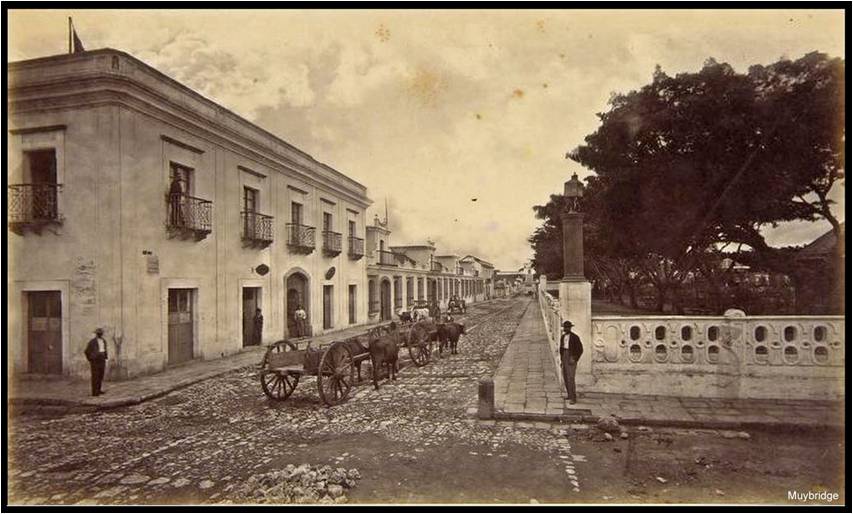

-II-

De la llegada a Guatemala. Primeras impresiones

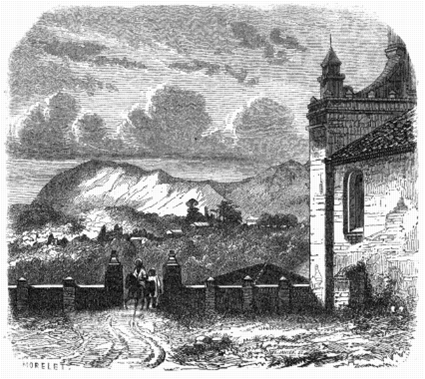

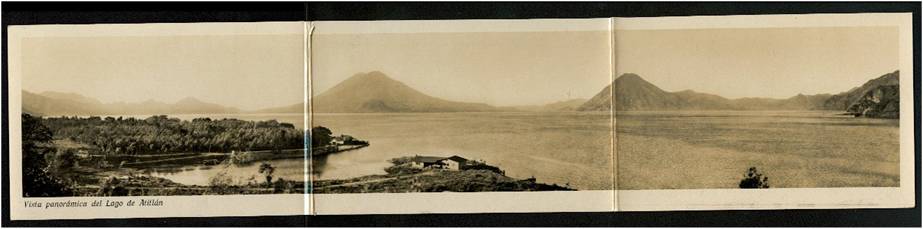

“Cuando llegamos a San José, en Guatemala, comenzaba la época de lluvias; la estación lluviosa principia allí en primavera y continúa a lo largo del verano, época que va en sentido inverso de la estación lluviosa en California, con el agregado de tremendas tempestades. La ciudad de Guatemala está situada 90 millas tierra adentro y debíamos llegar a ella mediante una diligencia, especie de vehículo belga bastante adecuado para transportar cargas pesadas con cierta comodidad, el coche era tirado por un tronco de caballos españoles parecidos al resto de ganado caballar que se encuentra en el país; el mencionado servicio había sido cedido por el gobierno a un ciudadano belga propietario de cuatro o cinco centenares de bestias y tenía a su cargo todo el servicio postal del país, aquella era la única ruta para el envío postal establecida entre la capital y el puerto de San José”.

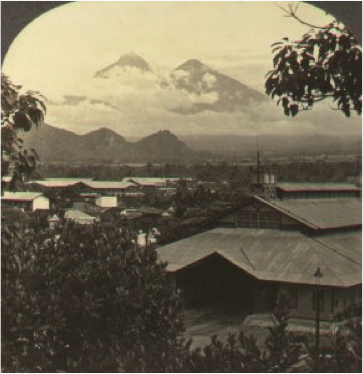

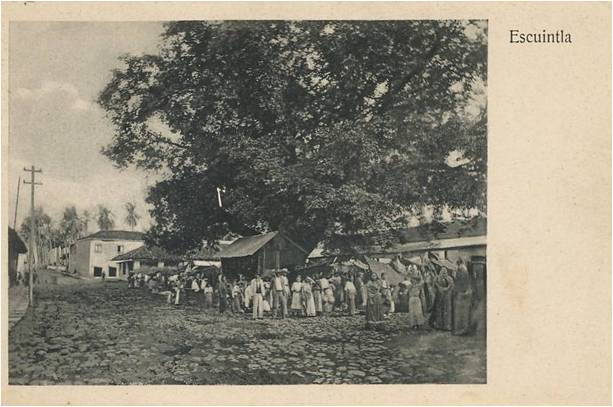

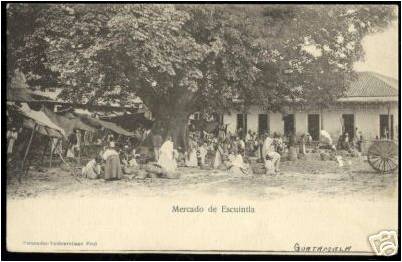

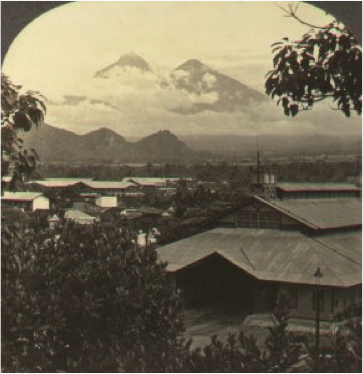

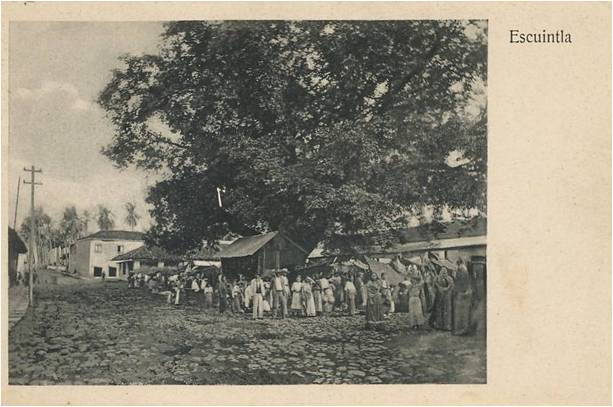

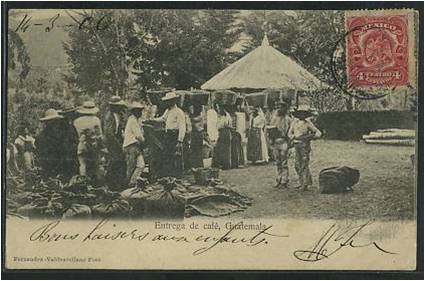

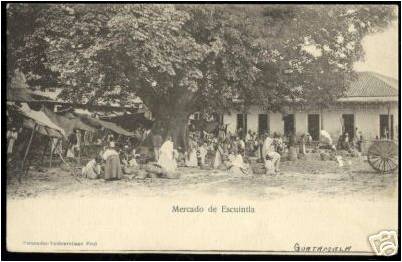

“Viajamos alrededor de 40 millas por la Costa después de la lluvia, la tierra estaba tan blanda que se hacía casi imposible avanzar. Siguiendo esa ruta cortada entre la densa vegetación que cubre la costa llegamos a Escuintla. Esta población está situada en las faldas de la cadena montañosa que viniendo de México cruza Centroamérica y se eleva en los Andes de Sud-América formando un gigantesco espinazo que cruza enteramente el continente. En algunos sitios se eleva hasta alturas increíbles; dos puntos son prominentes en el conjunto por su apariencia extraordinaria: el volcán de Agua y el volcán de Fuego”.

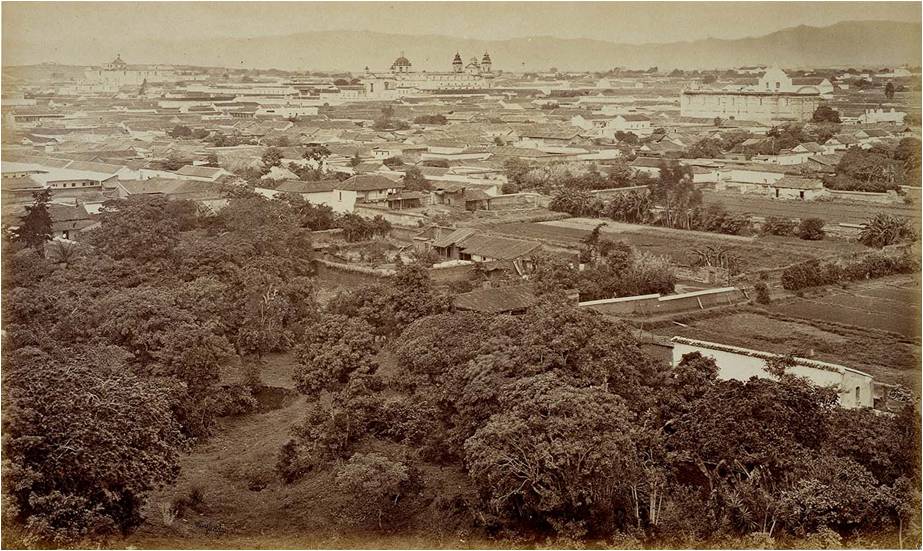

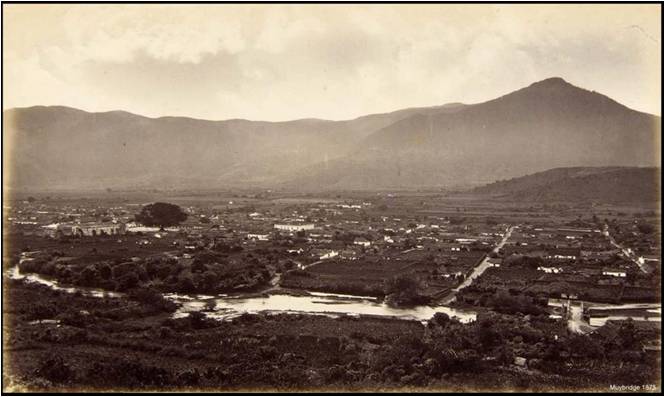

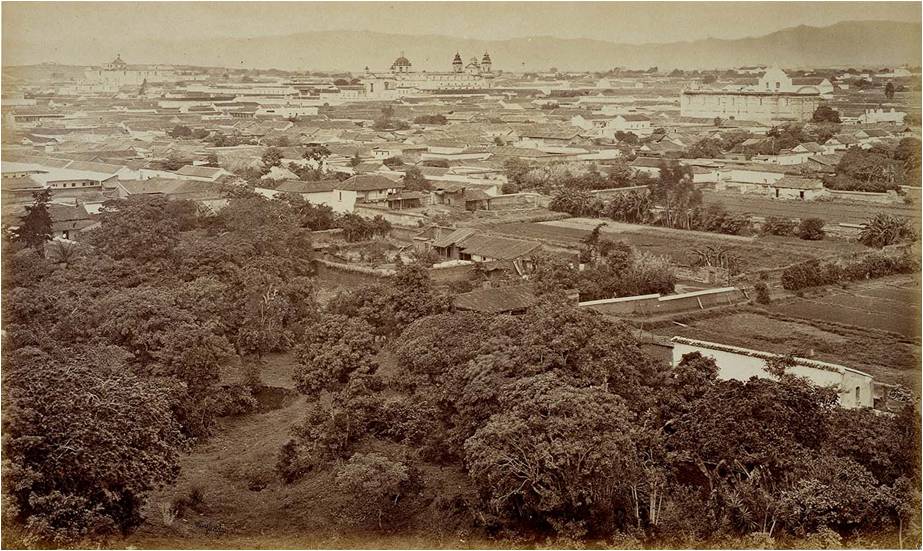

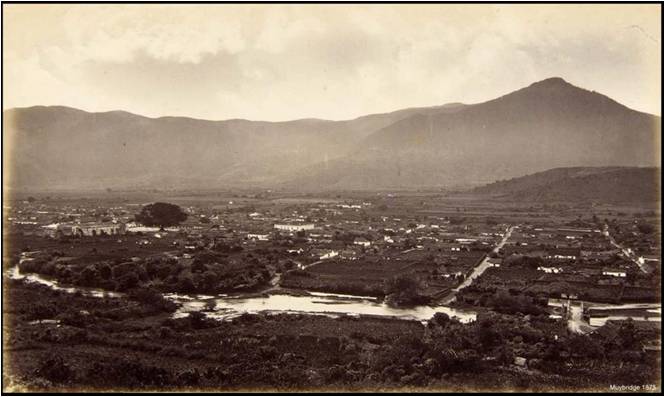

Escuintla y ciudad de Guatemala

“A nuestro arribo a Escuintla nos encontramos con un pueblón indígena. Allí nos hospedamos en un hotel destartalado propiedad de un francés; pasamos la noche en claro, merced del sinnúmero de pulgas que compartían la habitación con nosotros (…). Una vez que nos habíamos desayunado con tortillas, frijoles, huevos fritos y café, abordamos nuevamente la diligencia, que principió a ascender por las montañas con rumbo a la capital, distante unas 50 millas de Escuintla. El camino hacia la ciudad se enrolla en las montañas, zigzagueando hasta alcanzar una elevación de 5,000 pies aproximadamente, finalmente desemboca en una gran planicie de tierras altas llamada Valle de las Vacas, en cuyo centro se encuentra actualmente la ciudad de Guatemala (…). Se trata de una bella ciudad tipo español. Durante mi permanencia allí, tenía la ciudad una población aproximada de 60,000 habitantes, aunque con un área bastante mayor que otra ciudad de la misma población en Norteamérica. Las casas son de piedra y ladrillo y están divididas por enormes paredes, de acuerdo a las reglas de construcción: el grosor debe ser de 4 pies con 2 pulgadas. Generalmente las edificaciones son de un solo piso y de un estilo posterior al colonial español; el exterior tiene el aspecto de una fortaleza, internamente tienen gran extensión y poseen de dos hasta cinco patios, dependiendo de la riqueza y posición de la familia propietaria. Estas residencias son conocidas por el nombre de las antiguas familias descendientes de los conquistadores, además de posteriores inmigrantes y colonizadores españoles que se establecieron allí”.

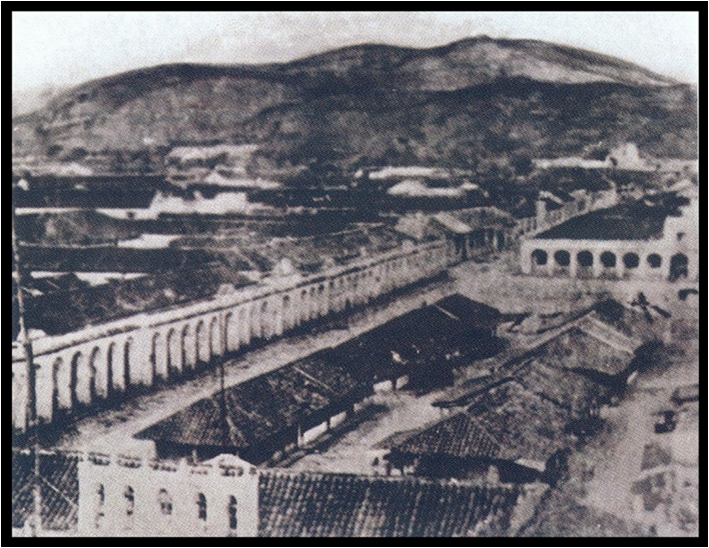

“Especial mención merecen los acueductos que surten de agua a la ciudad, el primero de ellos viene desde una distancia de 12 millas, proviene de la montaña que se encuentra al este del valle; el segundo viene de las montañas situadas al oeste de la ciudad, a una distancia de unas 9 millas; ambos acueductos desembocan sus caudales en un depósito común desde donde el agua se distribuye a la ciudad, la cual a su vez hace gala de la magnífica agua proveniente de las fuentes montañosas. Los tubos de distribución penetran hacia el interior de las casas y las cisternas y fuentes están constantemente rebalsando”.

Las casas

“Los interiores de estas casas resultan sumamente hermosos y atractivos, aunque su exterior no lo sea tanto; las ventanas están siempre recubiertas con rejas de hierro por la parte exterior, mientras que la parte interior está primorosamente tallada y pulida; los patios se encuentran fragantemente engalanados por todo tipo de plantas; flores aromáticas y enredaderas, todo humedecido e irrigado con abundante agua, algunas veces se encuentran en los patios hermosas fuentes recubiertas con estuco. La entrada a las casas es a través del enorme portón, resguardado por dos inmensas hojas que se doblan y en una de las cuales se halla una pequeña puerta de acceso. Generalmente los carruajes son conducidos a través de este portal hasta el primer patio. La cas que me fue asignada por la Embajada Americana ocupaba un frente de alrededor de 80 pies sobre la calle y se extendía internamente dos o trescientos pies, grandes habitaciones y corredores alrededor de los patios, además un pasadizo hacia la parte de atrás, lugar en el cual se ubicaba el establo con lugar para ocho caballos; era pues una casa verdaderamente completa, tales casas son muy acordes y adaptadas al clima. La razón de hacer los edificios tan fuertes es la prevención contra temblores de tierra, recuerdo haber experimentado esos fenómenos varias veces durante nuestra permanencia en Guatemala, uno de ellos fue particularmente violento al punto que botó las tejas del techo. El cielo raso está generalmente hecho de madera, que a veces lleva tallados complicados; otro tipo de recubrimiento, como estuco, se desprendería, razón por la cual nunca se usa”.

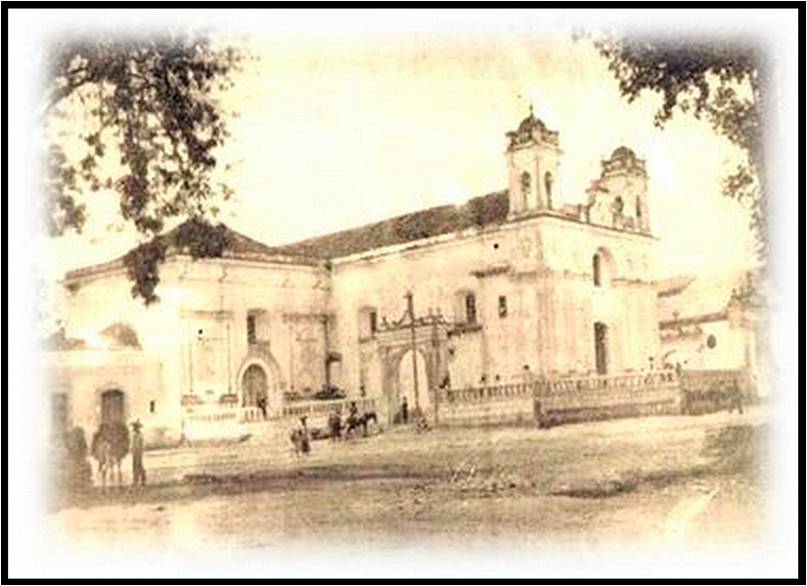

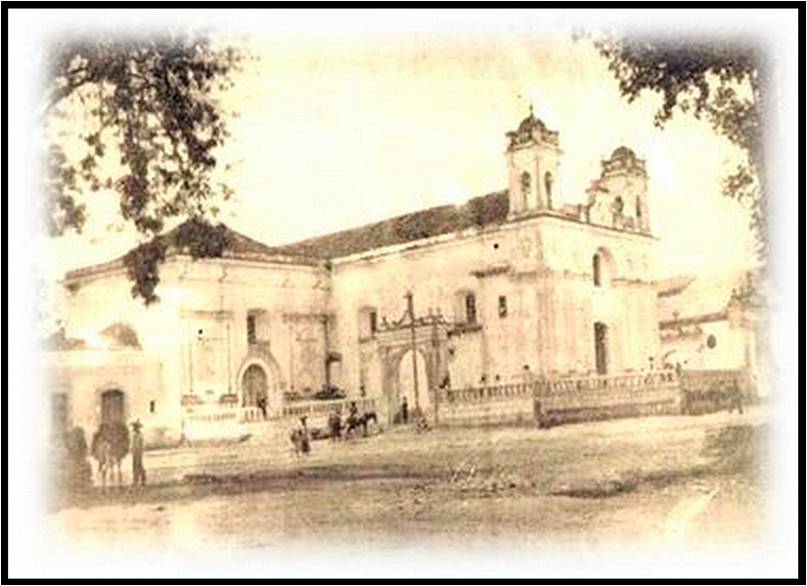

La plaza

“La plaza central está constituida por un gran espacio abierto en el centro de la ciudad; mostrando en un extremo la grandiosa iglesia Catedral, una estructura tan enorme como hermosa e imponente; su material de construcción es piedra y ladrillo con inmensas columnas que dividen sus cinco naves; el techo es abovedado y del mismo material, se espera que la catedral permanezca en pie por siglos y yo no pongo en duda que así será, a menos que sea destruida por un terremoto. Contiguo a esta edificación y del mismo lado de la plaza se encuentra el Palacio Arzobispal, en donde el arzobispo y su séquito habitan con gran pompa; exactamente frente a estos edificios está lo que otrora fuera el Palacio Virreinal (sic), residencia del virrey de España, Gobernador del Reino de Guatemala durante la colonia (…). Hacia el otro lado de la gran plaza está el Palacio Municipal y en frente a éste hay una cadena de edificios pertenecientes al famoso Marqués de Aycinena, uno de los “grandes” que se radicó en Guatemala, y aunque después de la independencia se abolió el Marquesado, el continúa siendo llamado en la actualidad Marqués , por cortesía”.

El libro:

Se encuentra disponible en inglés para su lectura en línea en el siguiente sitio: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015070236909;view=1up;seq=56

Historia de Guatemala 1

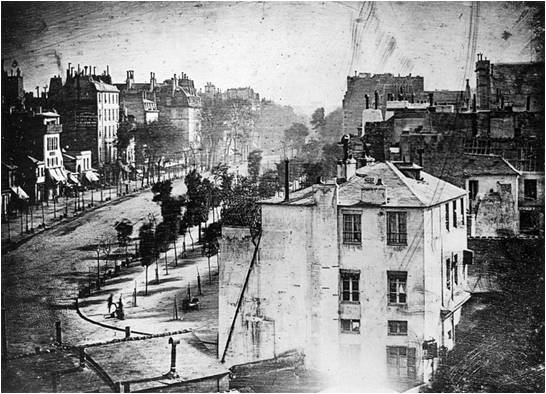

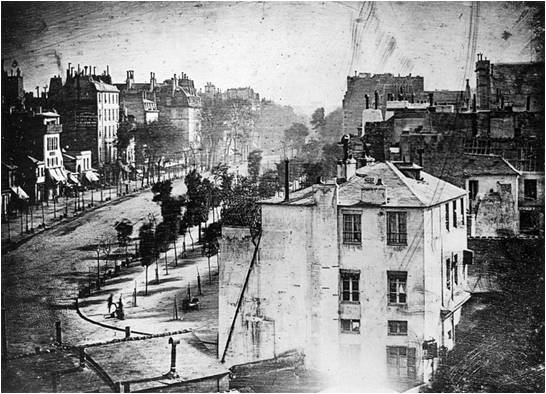

Fotografía de la Plaza de Armas en 1885 . Se puede observar que la explanada abierta ha sido ya transformada en parque, con jardineras siguiendo algún diseño europeo, con otras dos fuentes redondas en las esquinas frente al Palacio de Gobierno. A los pies de la Fuente Carlos III se puede ver, a la derecha un amontonamiento de adoquines, probablemente en esos momentos el parque se encontraba en obras de transformación.

| Fecha y hora: |

Los martes, del 19 de mayo al 1 de septiembre, 2015De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. |

| Inversión: |

Q2,200.00 (puede pagarse con VisaCuotas)Para los estudiantes de la UFM equivale a 1.5 UMA. |

| Estacionamiento: |

Tarifa especial por sesión de Q40 |

| Información e inscripción: |

Departamento de EducaciónTeléfonos 2338-7794 y 2413-3267

educacion.ufm.edu

educacion@ufm.edu |

| Catedrático: |

Rodrigo Fernández Ordóñez |

DESCRIPCIÓN

El curso abordará de forma crítica, la historia nacional partiendo desde la independencia, cubriendo la Anexión del Reino de Guatemala al Imperio Mexicano, el fracaso del imperio, la fundación de la República Federal de Centroamérica y las causas de su fracaso y disolución, la fundación de la República de Guatemala y el período conservador, su caída frente a la revolución liberal, abarcando este período hasta la muerte del general Justo Rufino Barrios en la batalla de Chalchuapa, en El Salvador en abril de 1885.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Que el alumno adquiera un conocimiento crítico de la historia nacional, cuestionando la versión “oficial” de la historia y plantearse constantemente preguntas acerca del desarrollo de los hechos históricos que han marcado al país hasta el presente.

- Que el alumno pueda interpretar los hechos históricos en su justa medida, fuera de planteamientos ideológicos, mediante la aplicación del método histórico y la contextualización de los sucesos con otros contemporáneos para poder evaluar adecuadamente su tiempo histórico.

TEMAS

- La reorganización del Imperio español: las Reformas Borbónicas

- La independencia del Reino de Guatemala

- Anexión al Imperio mexicano

- La República Federal de Centroamérica: Constitución Federal

- La República Federal de Centroamérica: las guerras civiles

- La República Federal de Centroamérica: colapso

- La fundación de la República de Guatemala

- El régimen Conservador: Acta Constitutiva de 1851

- El régimen Conservador: Belice, el Tratado Aycinena –Wyke

- El régimen Conservador: la Guerra Nacional contra los filibusteros

- El régimen Conservador: la muerte de Rafael Carrera y gobierno de Vicente Cerna

- La Revolución Liberal

- Gobierno de Miguel García Granados

- Gobierno de Justo Rufino Barrios

- Gobierno de Justo Rufino Barrios: Constitución de 1879. Muerte de Barrios en Chalchuapa.

Biblioteca de historia: «Los debates políticos en Guatemala». Roberto Ardón Quiñónez

Rodrigo Fernández Ordóñez

Del recién publicado libro de Roberto Ardón, se debe resaltar un defecto manifiesto: su brevedad. Porque los hechos que abarca son tan interesantes que el autor bien podría haber extendido otras 200 o 400 páginas, que con su buen pulso de narrador no se hubieran sentido, y el libro del doble o triple de su extensión actual, igual se hubiera escurrido bajo los ojos del lector, pues el formato ágil con el que Ardón aborda cada uno de los sucesos de estudio, facilita la lectura y pica la curiosidad del que desee ahondar en los períodos de estudio. Como su título anuncia, la obra se centra en tres debates políticos realizados en Guatemala, los que son cuidadosamente diseccionados, contextualizados y los valorados por los efectos que cada uno de ellos tuvo en el curso de la historia nacional. No es por nada que su lanzamiento ha tenido un gran éxito, posicionándolo en los primeros lugares de las listas de más vendidos de las librerías.

Portada del libro, editado con gran calidad bajo el sello de F&G Editores.

El libro denota imparcialidad, sus argumentaciones no pasan por la pasión, y esto es sumamente valioso. El autor aborda dos períodos fundamentales en la comprensión de la violenta historia inmediata del país, sin embargo, no deja entrever su opinión sobre los hechos. Se limita, como buen analista, a presentarlos al lector, ajeno a cualquier juicio de valor que pueda condicionar su lectura. Virtuoso en este sentido el libro, pues permite que cualquier lector se asome a esta época de tensiones crecientes sin cargar la mente de los prejuicios del narrador, pudiéndose hacer una opinión propia. Esta distancia del narrador se agradece, ante tanto material que se ha publicado en las últimas décadas, deformado por posiciones ideológicas intransigentes. Se le agradece adicionalmente, que describa la situación imperante con claridad, como cuando debe describir, en su Post factum del debate por la candidatura a la vicepresidencia, los hechos que llevaron a la renuncia de Villagrán Kramer:

“…Villagrán percibió que el pacto para permitir que a la izquierda se le abrieran espacios de participación se rompió con los asesinatos de sus amigos, Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr, quienes habían logrado finalmente la inscripción de sus respectivos partidos políticos. Esta situación culminará con la renuncia de Villagrán Kramer a la vicepresidencia en septiembre de 1980…”

Según relata Ardón en el Prefacio de su libro, ha leído, ha entrevistado y ha logrado conseguir dos cintas de los tres debates sometidos a su lupa. Resulta interesante leer la lista de agradecimientos al final del libro, pues se puede constatar que el autor tuvo acceso a protagonistas de primera mano de los sucesos que relata, imprimiéndole a la voz un tono de inmediatez. Este es otro aspecto que se le agradece al autor; que haya rescatado del olvido estos sucesos políticos y nos los presente inteligentemente analizados.

El lector desprevenido podría creer, a partir del escueto título del libro que reseñamos, que se trata de un texto académico, destinado a los alumnos de oratoria forense, y por ello cargado de academicismos que expulsan a la quinta o sexta página al comprador profano. Sin embargo, el libro tiene ritmo, y abunda en detalles para reconstruir la historia nacional que se antojan de mucho interés para cualquier lector, como cuando aborda, dependiendo del debate, las historias de los partidos políticos involucrados. Como este apunte sobre el origen del Partido Institucional Democrático –PID-: “El PID, partido fundado originalmente para dar continuidad al proyecto del ex jefe de Estado, Enrique Peralta Azurdia, era ahora una organización vinculada a los militares en el poder y sus principales exponentes eran profesionales…”.

Asimismo, y esto sirve también de gancho para capturar la atención del lector, los nombres y biografías de las figuras que en algún momento fueron públicas y que en los vertiginosos tiempos que corren, de selfies, tuitazos y demás, han ido quedando varados en las cunetas de la historia. Saco un ejemplo arbitrario, pero que es, con la intención del autor, un acto de justicia histórica: “En esta ocasión, la DC presentaba nuevamente un candidato militar, el coronel Ricardo Peralta Méndez, curiosamente pariente del candidato del MLN, y quien había cobrado protagonismo con su desempeño al frente del Comité de Reconstrucción Nacional, durante los trabajos posteriores al terremoto del 4 de febrero de 1976…”.

Es hábil también el uso de un marco histórico tan bien definido, para proyectar análisis de situación, como cuando al hablar del debate entre los candidatos a la alcaldía metropolitana, Manuel Colom Argueta y Alejandro Maldonado Aguirre, llevado a cabo en septiembre de 1976, apunta:

“Con buena parte de la provincia destruida, se iniciará un proceso de migración masiva de guatemaltecos hacia la ciudad capital, que de ser una metrópoli relativamente ordenada pasará a constituirse en un espacio macrocefálico y populoso (…) el gran crecimiento de las iglesias evangélicas tendrá como punto de partida el trabajo que realizan misiones en estos nuevos asentamientos urbanos, donde las personas, alejadas de sus tradicionales formas de vida, buscan nuevas redes de solidaridad y nuevos esquemas de convivencia…”.

Es en suma un libro interesante para asomarnos a tres momentos interesantes de la vida nacional, usando como excusa los debates políticos pensados y ejecutados en forma masiva, en un formato que ayuda a la lectura rápida, aunque en ningún modo superficial, acercando a cualquier lector a un tema que regularmente suele evitarse, a causa de un sistema educativo en crisis: la historia y sus protagonistas. Un libro absolutamente recomendable.

Al que no es perro, sino patriota… II parte

Rodrigo Fernández Ordóñez

Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, querido maestro y amigo.

Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, la inefable ley de la política centroamericana, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro, publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. Se respeta al igual que en la Revista en donde se publicó originalmente, la ortografía original.

Espectacular fotografía de la Isla de Flores, aproximadamente de 1930. No habría cambiado mucho su aspecto desde que el Doctor Molina Flores deambuló por sus calles matando el tiempo durante su destierro en 1888. (Fotografía propiedad Guillermo Fion).

-II-

La expulsión

La segunda parte de las memorias del exilio del doctor Pedro Molina Flores están contenidas en dos cartas escritas por el médico a su esposa, Agustina Molina Zea, en las que a manera de diario relata sus aventuras y desventuras. Esta segunda parte es más personal, quizá por la sorpresiva sucesión de hechos y es más detallada que la primera.

El castigo impuesto al doctor Molina Flores, inició el 16 de agosto de 1888, con su confinamiento a la remota isla de Flores, en el departamento de Petén, lugar en donde permaneció hasta el mes de diciembre de ese año, cuando las cosas cambiaron nuevamente. El lunes 3 de diciembre, relata el doctor Molina, se encontraban haciendo la sobre mesa en casa de su amigo Federico Arthés, recibió con sus amigos exiliados la orden de presentarse a la “Mayoría de la Plaza”. Los esperaba un grupo de 30 soldados, apostados a un costado de la iglesia y que al acercarse ellos los rodearon y “…con armas cargadas i bayonetas caladas presenciaron el registro que un capitán, un teniente, Mariano Enríquez, vestido de paisano con revólver en mano, i el alcaide de la cárcel nos hicieron para ver si cargábamos armas prohibidas…” Las autoridades peteneras también ordenaron el cateo de la casa de los exiliados y los pusieron en prisión. Las medidas, severas y sorpresivas, afectaron lógicamente los ánimos del autor de esos recuerdos y de sus compañeros de desgracias, sobre todo por lo repentino de la situación.

“La prisión de Flores, que sarcasmo histórico y escrito, es hedionda, inmunda, oscura i sumamente húmeda. Esta mal techada con hojas de guano i cuando llueve caen goteras por todos lados, así es que el cuarto dia en que hubo un temporal de mas de 24 horas, tuvimos necesariamente que mojarnos. Como no se nos permitió cama, teníamos que dormir en el suelo i la humedad que pasaba a la ropa de dormir a la que teníamos puesta, pues nos acostábamos vestidos, no nos dejaba conciliar el sueño mas que poquísimos instantes…”.

Se ordenó la completa incomunicación de los prisioneros. Los prisioneros, que tenían vista a la plaza desde su celda, sólo podían ver que la vida continuaba para los que estaban afuera. Así pasaron cinco días, hasta que en la noche del viernes 7, un guardia se acercó para informarles que saldrían de la isla al día siguiente, a las 5 de la mañana, sin darles mayor explicación, ni del origen de la orden, ni de su destino. Al final, la columna de prisioneros y guardias salió de la cárcel el día sábado 8 de diciembre a eso de las 8 de la noche, y tras una conmovedora despedida de los vecinos de la isla que salieron a la calle para despedirlos y regalarles cosas para su viaje, los subieron en lanchas, y se dirigieron a El remate. La carta abunda en detalles de su penoso viaje a pie, atravesando la selva, en condiciones sumamente difíciles, que a la distancia todavía provocan admiración. Por ejemplo, copio la descripción del viaje de Macanché a Yaxhá:

“…Salimos de Macanché a las 6 de la mañana, atravesando por caminos tan cerrados i fangosos, que las bestias se iban hasta el vientre i nosotros apartando ramas con i sin espinas, bejucos i escapando contra los troncos de los árboles las rodillas i sufriendo además las molestias de los zancudos i mosquitos, caminamos 12 leguas, llegando con las rodillas golpeadas i la cara i las manos rayadas por las espinas a la laguna de Xarjá a las 8 de la noche en donde hacía un frío bastante molesto, i una luna tan blanca i tan clara que convidaba a contemplarla toda la noche, a pesar de las mil fatigas de esa penosa jornada…”.

El relato del viaje y sus dificultades va adornado de sus impresiones al atravesar la cerrada selva y los comentarios que le provocan los guardias, pues la tropa es amistosa y atenta con los tres exiliados, mientras que los oficiales tratan de endurecer el trato e interrumpir la relación entre los desafortunados prisioneros y sus guardianes. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los sencillos soldados montaban las hamacas y compartían sus magras raciones con Molina, Valladares y Pomaroli. También nos da interesantes detalles de su captura en ciudad de Guatemala y de su expulsión hacia Petén:

“…De la misma manera que se nos puso presos e incomunicados en las bartolinas de la Penitenciaría de Guatemala, sin que se nos dijera porqué, ni de orden de quien; que se nos sacó en la oscuridad de la noche solo con la ropa que teníamos puesta i se nos mandó montados en unos machos i con una escolta de 25 soldados para el Petén, de la misma manera, de la noche del 3 al 8 del corriente mes, se nos tuvo presos, incomunicados i sufriendo toda clase de molestias i privaciones…”.

Por órdenes del Jefe Político de Petén, Juan Monge, la columna de soldados los dejó en la aldea Plancha de Piedra, a “…un cuarto de legua de la frontera de Honduras Británica…”. Allí se despide el oficial al mando y los exiliados, por sus propios medios llegan a la última población del lado guatemalteco, Río Viejo, en donde cruzaron para Belice. En total, el viaje desde Flores hasta la frontera les tomó 5 días.

-III-

Belice

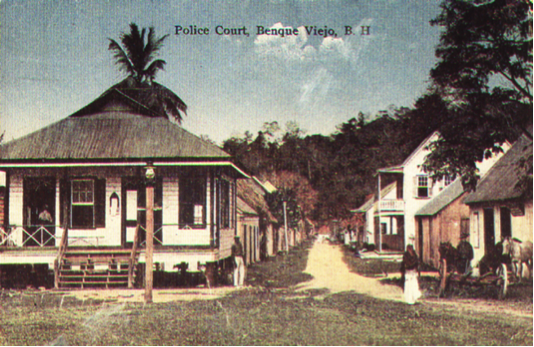

Del lado beliceño está la población de Benque Viejo, en donde tuvieron la agradable sorpresa de ser bien recibidos por el alcalde, Ponciano Rioverde, quien incluso ordenó habilitar para dormitorio una de las piezas de la Municipalidad. Esa noche, relata el doctor Molina, la temperatura cayó, haciendo un frío intenso que lo mantuvo despierto toda la noche: “…yo no pegué los ojos ni un minuto, pues envuelto en mi capa de hule me pasé la noche entera andando de un lado al otro del corredor de la Municipalidad para ver si con el ejercicio me calentaba un poco…”.

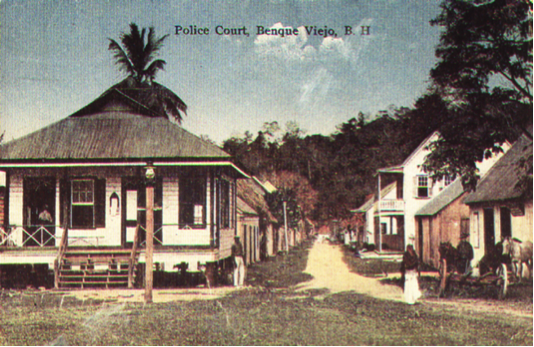

A propósito de Benque Viejo escribió el doctor Molina: “…es un pueblo pequeño mui parecido en todo a Flores por la construcción de las casas i las costumbres de sus habitantes puesto que está formado, -en su mayor parte-, de gentes que han emigrado del Petén, molestados i perseguidos por las despóticas autoridades de ese desgraciado Departamento, i en busca de la recta justicia i de la amplia libertad de que se goza bajo el amparo de las leyes inglesas…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

Benque Viejo era una típica población de frontera, habitada tanto por guatemaltecos como por súbditos de su majestad británica, pero que funcionaba como un eficiente centro de comercio al que acudían los peteneros para abastecerse de “los principales productos que consumen”, en palabras del doctor Molina. Allí no solo fueron bien recibidos por la autoridad municipal, sino también por los ciudadanos comunes y corrientes, resaltando un mexicano originario de Yucatán, Felipe Novelo, propietario de una gran tienda de abastos en la población, que los llenó de regalos. Allí permanecieron apenas dos días y tras enterarse que los caminos no eran adecuados para un viaje, decidieron continuar su ruta navegando los ríos del país, con rumbo a la ciudad de Belice. Así, desde Benque Viejo, hasta el Cayo y desde allí hasta la capital de la Honduras Británica realizaron el viaje en balsas, agregándole un tono de aventura al doloroso viaje al destierro. El dolor se vio atenuado un poco por el buen trato que les dispensaron las autoridades británicas, “…con su amabilidad, finura i excelente educación, atraen a todo el que tiene que tocar con ellas…”.

En contraste con las groserías y prepotencias de las autoridades republicanas de Guatemala.

En Benque Viejo se embarcaron en un bote de regular tamaño, en aguas del río Macal, que una legua río abajo se unía con el Río Viejo. En total, la navegación por los ríos interiores hasta ciudad de Belice les tomaría 4 días, y en su carta va dejando constancia de los lugares por los que van pasando, algunos caseríos, otros un mero grupo de ranchos y otros unas meras monterías abandonadas, en donde paraban a comer o acampar para pasar la noche. El exiliado describe así las condiciones de su viaje: “…El pipante en que nos embarcamos tiene unas 18 o 20 varas de largo por cerca de 5 cuartas de ancho en su parte media, donde para cubrirnos del sol nos pusieron lo que los bogas llaman carroza, que no es mas que una especie de cubierta de lona parecida a la de ciertos camajes de Melgarejo, -al en que salen los toreros-, sostenida por tres columnitas de madera con su barandita de una a otra columna, i con lienzos que se pueden recojer i soltar en los cuatro lados de la carroza que apenas tendrá vara i media de longitud i en cuyo reducido espacio, íbamos los tres nosotros, con el bueno del amigo Terán…”

Del viaje que narra nuestro paisano, llama la atención la soledad de los parajes. La mayoría de los puntos que tocan hasta la capital de la posesión británica (Peñalocote, Asinchiguac, Benque Satridecric, Catincric, Racondra, Mariduchampa, etc.), son meras referencias de paso, pero no poblaciones en sí mismas. Algunos no son más que bocas de playa a la orilla de la corriente en donde amarraron para pasar la noche. Es la misma sensación que uno tiene de leer Viaje sin mapas, de Graham Green, por las costas del Golfo de Guinea, por ejemplo, testimonio del paso por una tierra remota y virgen, en donde la novedad es una cascada, una familia de lagartos o un lejano y olvidado naufragio. Parece un paso por tierra muerta. Del viaje río abajo, nos deja su impresión: “El río Viejo desde donde su junta con el Macal, hasta Taloba, compensa en mucha parte las infinitas molestias del viaje por agua, porque es bellísimo, con agua tan limpia, pura i cristalina, que aun en lugares mui hondos se alcanza a ver su asiento que es formado, en toda su extensión, de piedras de diversos colores…”.

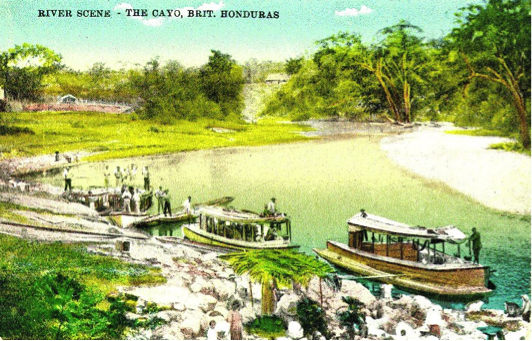

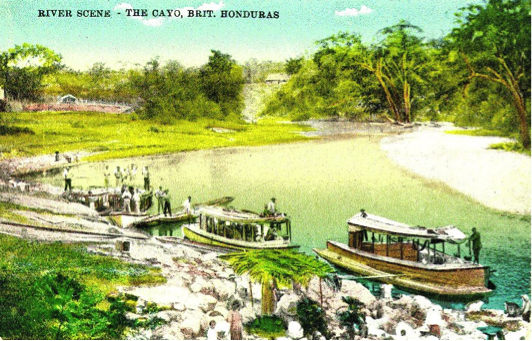

Postal coloreada a mano de El Cayo, Belice, de principios del siglo XIX. Por este lugar pasó el doctor Pedro Molina Flores en su camino rumbo al exilio. Seguramente presenció alguna escena similar. En su carta cuenta: “…como a las 6 de la mañana me dí una buena lavada con aquella agua fresca i sabrosa, del hermoso y cristalino rio por donde venimos a Belize el día que nos embarcamos en el Cayo…” o este otro fragmento interesante: “…El Cayo es como una hacienda, i es propiedad de Mr. John Waights en cuya casa estuvimos alojados, comimos ese día, dormimos en la sala de su casa sobre el piso de madera, -porque las hamacas no son de nuestro agrado-, tomamos café al siguiente día i almorzamos dos horas después, i cuando le preguntamos cuanto le debíamos, no solo nos dijo que absolutamente nada, sino que, si el viaje se demoraba, podíamos permanecer en su casa el tiempo que quisiéramos…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

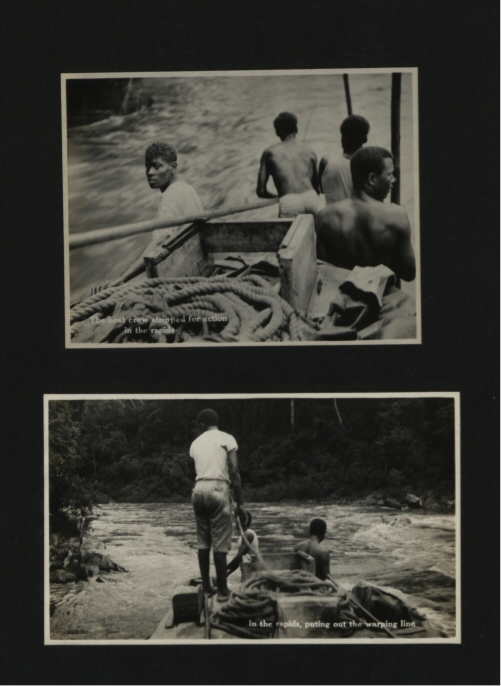

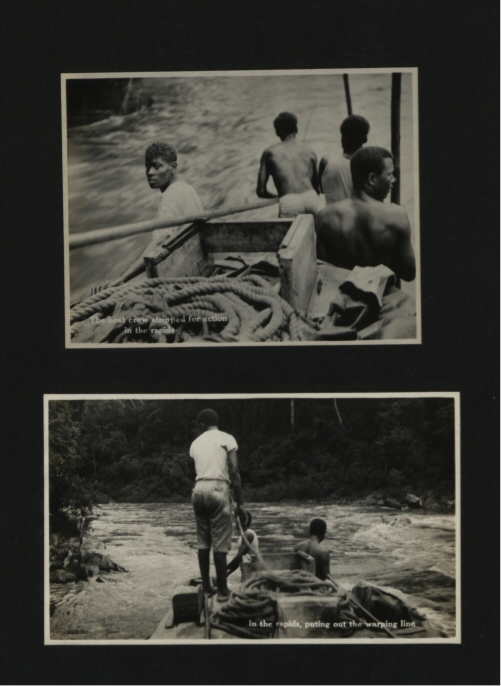

Navegación por los ríos interiores de Belice, imagen de finales del siglo XIX. Apuntó el doctor Pedro Molina en su carta-memoria: “…a las 3 en punto de la tarde, con un sol que quemaba nos embarcamos en un pipante de Don Felipe Novelo fletado por Dn. Vicente Góngora, con 6 bogas, tres negros i tres blancos, i el capitán un negro, joven, cantador, Juan Crisóstomo Requena, que entiende perfectamente el castellano i lo habla mui regular…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

De su narración por las aguas de los ríos interiores de la Honduras Británica (como conoció él a Belice), no puedo resistir compartirles este hermoso fragmento, que me regresó a mis lecturas Rodríguez Macal, recordándome un pasaje de su hermosa novela Guayacán, cuando Valentín, el héroe del libro, tiene que dedicarse a largartear en las lagunas peteneras para sobrevivir:

“…En sus riberas [del Río Viejo] se ven árboles parecidos a los que se encuentran a orillas del rio de la Pasión. En este caudaloso río uno de los más grandes de la República, no vimos lo que en rio Viejo, muchos lagartos grandes i pequeños en sus márjenes, que los bogas se divertían en hacerles fuego con un par de escopetas que llevaban tirándoles con postas gruesas. Hasta aquí vine a saber que no es, pegándoles en el cuerpo ni en la cabeza como se les mata o se les deja impotentes, sino en el tronco de la cola como lo hacían nuestros cazadores de Africa, con éxito incierto según la distancia i el tamaño del animal. También vimos muchas higuanas asoleándose en los árboles de las orillas del río que llamaban mucho la atención de los bogas…”.

La navegación fluvial terminó el día martes 18 de diciembre de 1888, cuando alcanzaron las aguas del río Taloba, sobre cuyos márgenes ya pudieron divisar en horas de la madrugada de ese día, “…el rastro de los cerdos, la casa de la pólvora i en seguidas, de uno i otro lado del río, canalisado, los astilleros i las preciosas y pintorescas casas de la población, a donde llegamos como a las 7 de la mañana…”.

Ciudad de Belice (finales del siglo XIX). Relata el Doctor Flores: “Los Chalet del Hipódromo, inclusive el de Nacho Barraza que es el de mejor gusto, de los construidos en Guatemala, serían aquí una irrisión, comparados con las mui bonitas i caprichosísimas casas de madera que por todas las calles hai en Belize, de dos, i hasta de tres pisos (…) lo precioso de los edificios i las casas, así como de lo pintoresco del mar visto desde el puente, desde donde siempre se contemplan multitud de embarcaciones de todas clases…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

La narración se suspende por 10 días, retomándola el viernes 28 de diciembre, en donde hace un recuento de los pasatiempos en que ha matado la ociosidad del exilio. Ya se detecta, a partir de esta fecha cierto hastío, cansancio de no hacer nada, e inquietud por el futuro, producto seguramente de las fechas, llenas de recuerdos familiares y fiestas de alegrías lejanas. “Por la mañana salimos a recorrer la ciudad para que la conociera José, i por la tarde fuimos a ver las carreras de caballos i un juego de palos i pelota, -mui del gusto de estas gentes-, que tiene lugar en una calle ancha cubierto el piso de grama, situada al sud-oeste de la población, entre el cementerio i el mar, calle de nuestros tristes paseos…”

A partir de su llegada a la ciudad de Belice se empieza a quejar nuestro memorioso de roces con sus compañeros de infortunio. Se queja de que Pomaroli y Valladares fuman mucho, hablan mucho, son muy desordenados, se olvidan de escribir a sus familias, y el colmo (para él): “…i hasta me hacen ruido, me menean la mesa i se ponen a charlar alrededor de esta con el puro i el cigarro en la boca, en los momentos en que yo escribo…”. Al fin, las tensiones se vuelven insoportables y Pomaroli decide irse de Belice hacia Puerto Cortés, para probar suerte en Tegucigalpa. Para colmo la temperatura empieza a subir y “…esto está como en los días mas calientes del Petén, que sin ser mui fuertes, nos hacían sudar noche i dia, lo mismo que allá nos mantenemos en mangas de camisa, de dia cuando estamos en la casa, i de noche dormimos apenas con una sábana o sin ella…”, no es difícil imaginarse que la convivencia se volviera un asunto muy delicado, sumando la tristeza, la incertidumbre del futuro y la rabia de la injusticia de verse expulsados de su propio país. El 1 de enero el doctor da rienda suelta a su tristeza y deja escrito: “Lo mismo que la Pascua, este día primero del año ha sido uno de los más tristes de mi vida. ¿Qué será de los 364 que faltan?”

La ciudad de Belice es un lugar tranquilo, en donde al igual que en Flores, los acontecimientos dignos de mencionar son las borracheras que los habitantes se ponen los días sábado. Para colmo de males, los que traen las noticias son los vapores que atracan en su puerto, pero una fuerte tormenta azota la ciudad el día 2 de enero, rompiendo el vínculo de la ciudad con el mundo exterior. El caso de Pomaroli roza el dramatismo, por ejemplo. Había decidido tomar el siguiente vapor para Puerto Cortés, con el fin de establecerse en Honduras, pero el barco, el Mac-Gregor se retrasa, dando lugar a los rumores más increíbles: “…Unos dicen que se perdió, otros que se incendió, quien que se fue a pique, i otros que está encallado en tal o cual escollo, varado en tal o cual arrecife o banco, en esta o en aquella costa, sin que haya habido ninguna otra nave o embarcación que traiga alguna noticia…”

Y la incertidumbre de la espera, o la necesidad de matar el tiempo hacen que el doctor Molina recorra la ciudad evaluando la situación del sistema de salud, al que califica de deficiente, afirmando (para nuestra sorpresa), que el guatemalteco de 1889 era muy superior al beliceño. Afirma: “La Medicina i la Farmacia aquí están en pañales”. Sólo identifica a un médico, con el doctor Federico Gane, hondureño con estudios en Irlanda, como figura competente. Se entrevista con otros profesionales (los doctores Van Tuyl y Thompson), “…i que ambos se parecen al Dr. del Fausto, en lo viejo, i por que entre retortas i frascos de diferentes tamaños, figuras i colores, colocados en una estantería de mal gusto i mugrienta, -que es lo que constituye su incompleto botiquín-, en vez de buscar el remedio para los enfermos que les consultan, o de descubrir los arcanos de la naturaleza, solo tratan de sacarles las monedas de las bolsas a los clientes que caen en sus manos…” Los califica de curanderos y médicos de pacotilla, y afirma que ni todos los medicamentos juntos que existen en toda la ciudad, “…valen juntas, el frente de la Farmacia de Sierra, Monge, Saravia, Avila, etc…”

Para el día 5 de enero no se tenían noticias aún del vapor Mac Gregor, pero el doctor Molina ha decidido, por lo que parece desprenderse de sus cartas, quedarse en ciudad de Belice a ejercer la medicina mientras pasa el aguacero del exilio.[1] Le pide a su esposa que a vuelta de correo le remita su título de médico, “unos recetarios de Defresne”, y algunos libros de consulta. Mientras tanto, su compañero de destierro, Carlos Pomaroli, parte de la ciudad de Belice el día 8 de enero por la mañana a bordo del vapor Wanderes, rumbo a Puerto Cortés. Este vapor les llevó la noticia del encallamiento del Mac-Gregor en la bahía de Asunción. Lo despide la noche anterior, dando un paseo dominical por las desiertas calles de Belice: “…Este es el día mas triste en Belize, pues solo se oyen por las iglesias cantos relijiosos en coro, sermones, lecturas i pláticas en la mañana, en la tarde i en la noche…”.

Desgraciadamente, la carta del 8 de enero termina sin más información, por lo que desconocemos el destino del doctor Molina Flores y su otro compañero de destierro, Luis Valladares y Jonama. Tampoco los editores de la revista abundaron en notas sobre el final del exilio del médico y su amigo, por lo que deberemos buscar en libros y diarios de la época para conocer cómo termina esta historia, tarea que dejaremos para cuando el tiempo abunde. De momento, nos quedamos con una suave nostalgia, queriendo creer que las cosas le fueron mejor al doctor con la subida a la presidencia de otro aprendiz de dictador, el general José María Reina Barrios y la satisfacción de habernos podido asomar, por dos semanas, a un pasado remotísimo de nuestra historia.

Otra hermosa vista de la ciudad de Belice. El Saint Johns College, en Loyola Park. (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

[1] El no tendría como saberlo, pero ya para 1892 Guatemala estrenaría presidente, e imaginamos que el destierro habría terminado para nuestro compatriota ya para esas fechas.

Al que no es perro, sino patriota…

Primera Parte

Rodrigo Fernández Ordóñez

Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, respetado maestro.

Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, “la inefable ley de la política centroamericana”, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro. Fueron publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. En la presente reseña, hemos respetado, al igual que en la revista en donde se publicó la totalidad del texto originalmente, la ortografía original.

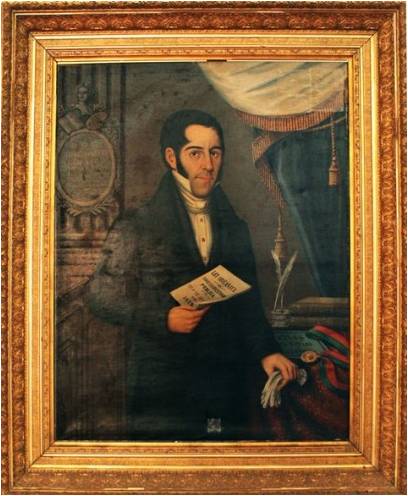

Doctor Pedro Molina Flores, opositor del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, fue desterrado a la Isla de Flores, Petén en 1888. Desde allí escribió varias cartas, en donde relata a su madre su experiencia. Luego seguiría su exilio en Belice. (Fotografía publicada en la Revista citada).

-I-

Isla de Flores

Corre el año de 1888 y el “Señor Presidente”, dueño y señor de los destinos de los guatemaltecos mientras dure su período, ha dispuesto el “destierro” de tres importantes opositores políticos a la remota isla. El doctor Pedro Molina Flores según se apunta en la citada revista, relató su dolorosa experiencia a su madre en cartas enviadas desde su peculiar destino, la Isla de Flores, que flota plácidamente sobre las aguas del Lago Petén Itzá, en lo que vendría a ser la tropical Siberia del régimen liberal de Guatemala. Lugar remoto, con poquísimas y dificultosas comunicaciones, Petén se antojaba el mejor destino para deshacerse de enojosos contrincantes políticos. Así, al presidente de turno, general Manuel Lisandro Barillas Bercián, de quien nos ocuparemos al detalle en una próxima cápsula, optó por enviar a este destino a tres de sus opositores principales: el doctor Pedro Molina Flores[1], el capitán don Luis Valladares y Jonama y el señor Carlos Pomaroli y Vidaurre. Los deportados llegaron a su destino tras un duro viaje que duró 22 días.

Según relata Flores en sus recuerdos, las condiciones de su “extrañamiento”, son duras, pues ya en la isla: “…como a la una que el Jefe Político nos llamó a uno a uno a la Comandancia para advertirnos que quedábamos con la isla por cárcel i con la prohibición de atravesar el lago, no sin comunicar a todos los dueños de canoas i por circular a todas las autoridades de los pueblos i aldeas del departamento, las severas penas en que incurrirían las autoridades que nos prestasen el menor auxilio…”

Sus recuerdos inician con la descripción de la isla, en la que abunda en detalles propios de quien no tiene mucho que hacer. Asegura Flores: “…Tiene [la isla] 169,576 varas cuadradas, aproximadamente, 16 manzanas, i mide de norte a sur 436 varas i de oriente a poniente 364 según la reciente mensura practicada por nosotros mismos, ayudados de uno de los Rejidores, Don Francisco Zetina, el día de ayer, viernes 9 de noviembre de 1888. Se le calculan 1,300 habitantes i cuenta con 286 casas de guano o sea de palma, i 22 con techos de zinc…”

Como los recuerdos han sido escritos en cartas, el autor intenta reconstruir a sus familiares las condiciones en las que está viviendo tan duros momentos. Por eso, a veces se explaya en detalles que podrían parecer triviales, pero que para beneficio del lector a 127 años de distancia, describen esta pequeña población con una sensación de inmediatez, que nos permite imaginar sin mucho esfuerzo su vida cotidiana. Por ejemplo, al hablar de sus calles, que describe empedradas con “piedra de cal”, apunta “…i que muchos callejones, avenidas i calles tienen una pendiente tan precipitada como nuestra cuesta de la Barranquilla i como la situada al lado sur del cerro del Cármen ¡qué de percances no sucederá a cada rato!…”, cuestas que se tornan peligrosas ante la costumbre de calzado de los peteneros de aquél entonces, que acostumbraban a usar “macasinas blancas” los hombres, (calzado al que se aficionó su compañero en el exilio, el Capitán Valladares), y las mujeres “…sus feas chancletas con pie desnudo, pues solo los días de baile se ponen medias durante el tiempo que este dura…”

Edificio de la Comandancia Política (comienzos del siglo XX), construido por el Jefe Político Don Isidro Polanco. Flores lo describe así: “Al oriente de la Plaza de Armas con vista hacia el Poniente, queda el edificio nacional que se compone de cuatro piezas separadas por tabiques, con un fondo como de siete varas. Las puertas son tres con vista a la plaza i otra que da a la parte posterior frente al costado de la escuela de varones. La de en medio que se comunica con esta, la separa por un callejón como de tres varas de ancho las diferentes oficinas. Esta puerta tiene arriba la siguiente leyenda en forma de semicírculo el primer renglón i en grandes caracteres de imprenta: “Edificio Nacional”, “BARRIOS”, “Flores, Julio 19 de 1880”. (Fotografía publicada en la citada revista).

Los todavía hermosos callejones que desembocan en las aguas del lago, los describe en estos términos:

“Los callejones que dan a la playa situados entre casa i casa de las de la orilla son 22, i de estos, 12 no tienen nombre i los otros son, ‘El Peligro’, ‘El Silencio’, ‘Las Palmas’, ‘El Recreo’, ‘La Aurora’, ‘El Recuerdo’, ‘Las Flores’, ‘El Estrecho’, ‘El Encuentro’, i ‘El Paraíso’. Algunos de estos tienen hasta cuatro varas de ancho i otros apenas tres cuartas, i el nombre de varios de ellos recuerda ciertos incidentes novelescos que sería largo describir…”

Su residencia ha sido establecida en la Primera Avenida Sur de la isla y calle 15 de septiembre de 1821; apunta esta información con un claro dejo de ironía, aunque creo que a ningún lector de sus cartas se le habrá pasado por alto el guiño tragicómico de la situación. Para satisfacer nuestra curiosidad de cómo vivían los peteneros hace un siglo y cuarto, don Pedro describe su casa de residencia: