Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

En una incursión a las librerías del Centro Histórico me topé con un ejemplar excepcional: “Un viaje por Honduras”, de Mary Lester. Para quien gusta de la literatura de viajes el libro es insuperable. El libro permite echar un vistazo a ese momento fascinante e irrepetible en que nuestros países centroamericanos trataban de insertarse en el concierto de las naciones modernas, bajo el lema liberal de “Orden y Progreso”. Mary Lester le pone voz a los hechos que tuve el privilegio de discutir innumerables veces con un entrañable amigo, Julio Rendón Cano, hondureño, quien me regaló una visión crítica de la reforma liberal en nuestros países. Como había dejado consignado semanas atrás, las reseñas sobre libros de viajes en la región son dedicadas todas a mi papá, Ramiro Ordóñez Jonama, quien lamentablemente ya no está con nosotros, y a quien se le extraña tanto.

Los grabados que ilustran el presente texto fueron obtenidos del excelente sitio: http://fotosantiguashonduras.blogspot.com, y corresponden a los publicados en varios relatos de viajeros por la vecina república.

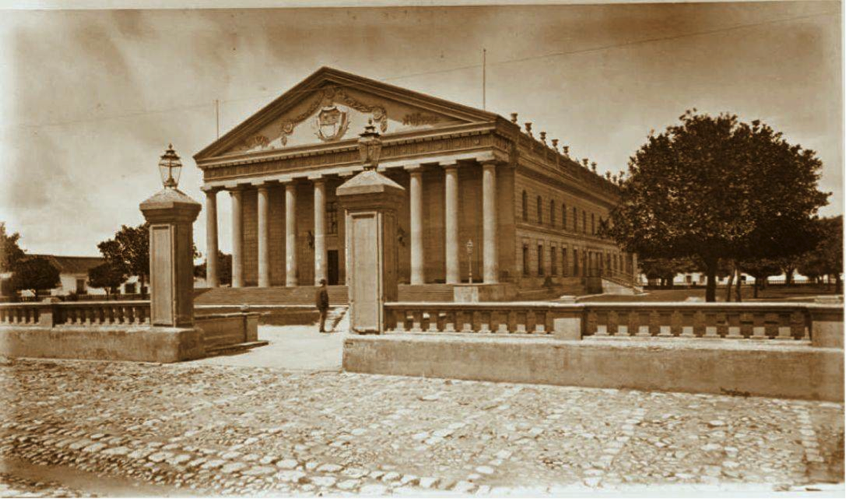

Imponente catedral de Comayagua, Honduras.

-II-

La autora Mary Lester o María Soltera, como se hace llamar también en el relato de sus peripecias, era una mujer británica, quien había viajado a Australia para trabajar como institutriz en Sydney y Melbourne, y luego en las islas Fiji. En este último destino escucha que la remota república centroamericana de Honduras había abierto sus brazos a la inmigración extranjera y que otorgaba subsidios a aquellos ciudadanos europeos o norteamericanos que desearan establecerse en el país como colonos, asignándoles sumas en metálico y concesiones de tierra. Es el año de 1881, y el presidente hondureño Marco Aurelio Soto trata de enfilar a su país en la senda del progreso. Soto, quien había trabajado al lado de Justo Rufino Barrios en Guatemala en los planes de desarrollo de la Reforma Liberal, llega a su país con las ideas de modernidad imperantes en la época: industrialización agrícola e inmigración extranjera. Lester se embarca en Sydney rumbo a San Francisco, California, en donde inicia su relato, para tomar el vapor que la lleve al puerto hondureño de Amapala, en el Golfo de Fonseca. La intención de Lester es llegar hasta San Pedro Sula para encargarse de la escuela de niños extranjeros de la ciudad. El Gobierno le ha ofrecido una subvención temporal y una parcela para su explotación.

Iglesia de la Merced y monumento a la independencia. Comayagua, Honduras

El libro tiene un tono suave e inteligente, sin pretensiones. La autora es una hábil narradora que inevitablemente a ratos desprende un poco de displicencia (normal en la época victoriana) de la persona que se sabe perteneciente a una civilización superior y que llega a un país como vanguardia de la modernidad. Sin embargo, y pese a otros libros de viajeros contemporáneos, sus juicios son benevolentes en su mayoría. Se torna más crítica con los europeos radicados en Centroamérica que con los pobladores nativos, a los que ve con cierto aire paternalista. Sin embargo, el gran personaje es el paisaje y las penurias del viaje (incluyendo bandidos y merodeadores), con todas sus particularidades, que le inspiran párrafos memorables para reconstruir una época apasionante:

“La navegación es particularmente peligrosa a lo largo de esa costa [la Centroamericana], y en algunos lugares el agua es muy poco profunda y abundan los bancos de arena. Los vapores siempre atracan a la noche. El viaje hacia el sur va a ser muy tedioso, y encontrará que el calor es terrible (…) No se asuste por los rayos. Alarman mucho a los desconocidos, pero pronto se acostumbrará a ellos. Esta es la estación de los rayos.”

Paisaje rural de Honduras. Escenas como ésta las habrá presenciado Mary Lester a cada paso de su viaje por la república centroamericana.

Mary Lester pertenece a esa reducida raza de mujeres viajeras de la época victoriana a la que Cristina Morató le ha dedicado varios libros, mujeres que se buscan la vida en sitios peligrosos y remotos, dominados en su mayoría por hombres. Dos mujeres coinciden casi exactamente con su viaje y las cuales también nos heredaron sus fabulosos libros de impresiones: Caroline Salvin (A Pocket Eden) y Helen Sanborn (Un invierno en Guatemala y México), intrépidas viajeras que buscaron destinos en Guatemala durante los proyectos de la Reforma Liberal. Pero Lester se distingue porque viaja sola. Las anteriores viajaron en compañía de sus esposos. Lester, en cambio, es una mujer soltera, que trabaja de institutriz, esa peculiar institución educativa británica a la que nos hemos acostumbrado las generaciones que hemos visto Mary Poppins o Nanny McFee, o cualquiera que haya leído a Jane Austen u otro libro de la misma época. Para su defensa lleva un pequeño revólver, que le regala un compatriota a bordo del vapor que recala en la bahía de Acapulco.

Durante su viaje, esta singular viajera se topa con otros personajes no menos interesantes: extranjeros perdidos en las costas o montañas de Centroamérica, que han respondido al llamado del progreso y la modernización. Estadounidenses capataces de minas en las montañas guatemaltecas y hondureñas, ingenieros que trazan las rutas por las que han de correr los ferrocarriles, capitanes de vapores británicos que hacen la ruta de San Francisco hasta el infierno de paludismo que es el Panamá de las obras de Lesseps, chinos camareros de vapores que recorren las costas desoladas, beliceños y otros caribeños que trabajan en la estiba de barcos de puertos tan dispares como Acapulco o La Unión, los sempiternos cónsules británicos estacionados en las más remotas e insalubres posiciones, avanzadilla del Imperio Británico que no duerme ni de día ni de noche, un doctor italiano que la recibe en Goascorán, un español que la ayuda a organizar el viaje en Amapala, etcétera, son reflejo maravilloso de una época de un romanticismo que se nos antoja color sepia.

Es la época en que los países centroamericanos buscan dejar atrás el legado colonial y saltar al escenario mundial. Todos sueñan con progreso, llámese el presidente Justo Rufino Barrios o Marco Aurelio Soto, y es que, del relato de Lester se nos va formando una imagen de países pobres, atrasados, carentes de infraestructura, en los que nacionales y extranjeros luchan en contra de la naturaleza y la carencia de recursos para construir Naciones modernas.

“Como la mayoría de los lugares de esta costa, La Unión parecía ser un conjunto de techos de tejas rojas construidos en grupos, y espacios llenos de matas enanas, verdes, y de cuando en cuando una alta palmera y una playa baja y arenosa, que parecía como si estuviera lista a saltar al mar a la menor provocación. Sin embargo, este es un lugar de cierta magnitud, construido con más regularidad en el interior. Aquí se comercia bastante; La Unión tiene la reputación de ser un pueblo en vías de desarrollo y progresista.

Los barcos que van y vienen de un puerto al barco son siempre, creo, objeto de interés para los navegantes aún cuando la escena no les concierna más que en forma pasajera…”

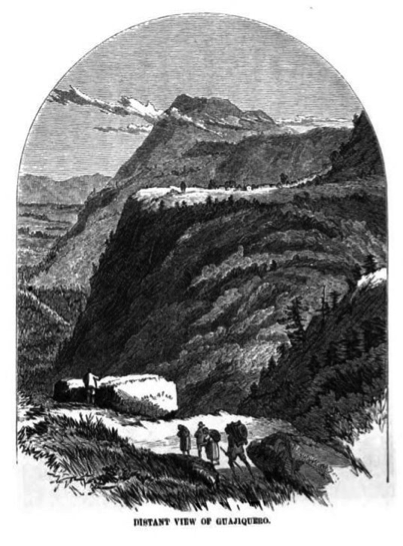

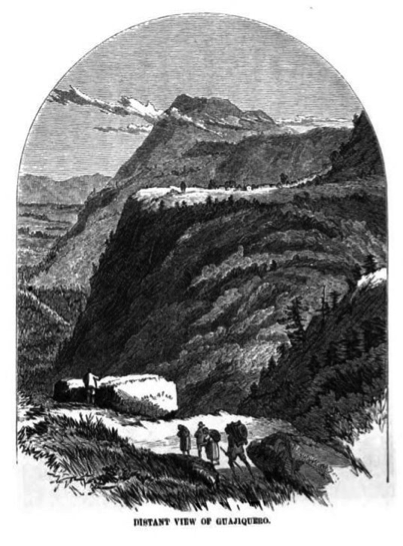

Camino rural de Honduras, que reproduce en imagen las dificultades que enfrentó la autora atravesando el quebrado territorio del país, haciendo honor a su nombre.

Lester nos deleita con detalles que parecen sacados de películas de Humphrey Bogart, como cuando cuenta:

“Cuando finalmente desembarcamos, estaba muy oscuro. El negro bajó el equipo del bote, vadeando con la carga hasta la playa porque no pudo llegar hasta el desembarcadero mismo. Una vez hecho esto, me levantó como si yo fuese un gato, sin decirme una palabra o hacer un gesto, y de sus fuertes brazos fui depositada sobre Amapala.”

Como la autora es una mujer observadora e inteligente, no se le escapan los detalles más sórdidos del colonialismo británico. Con detalle nos cuenta los trucos y los engaños a los que recurren los ingleses radicados en estos remotos territorios para hacerse ricos y largarse cuanto antes, resaltando el vergonzoso capítulo del ferrocarril interoceánico hondureño, en cuya estafa participaron tanto nacionales como extranjeros, sumiendo a Honduras en la pobreza y en el endeudamiento más absurdo por un tramo útil únicamente entre San Pedro Sula y La Ceiba. Es también, una mujer sensible cuando apunta, conmovida por la pureza de las aguas de los ríos del país:

“Mi deseo ferviente es que Honduras siempre se merezca su nombre. Hondo, se interpreta como laguna o arroyo, y los arroyos de esta hermosa región son tan puros y saludables, que cuando la mano de hierro del progreso penetre, ojalá su misión sea otra que la de corromper, por codicia comercial, la vida de un país.”

El libro se me antoja como un compañero ideal para un sábado por la tarde, cuando luego del almuerzo uno puede tirarse a descansar un rato, en un sillón o en una hamaca. Es definitivamente un libro de hamaca, para leerse a la sombra de un buen corredor antigüeño. También sería buena compañía para leerlo en un lugar fresco, con grama y bajo un árbol mecido por el viento. Un libro para leerse despacio, para estudiar las hermosas fotografías y grabados que acompañan al texto, gozándose la lectura del relato de esta mujer valiente e inteligente, que como si nos estuviera hablando al oído, nos lleva de la mano por empinados caminos de mulas o nos mete hasta la cintura en helados arroyos bajo la sombra de árboles centenarios mientras que en el polvo reverbera el sol centroamericano del medio día. Una lectura sin prisas, para estas vacaciones de fin de año.

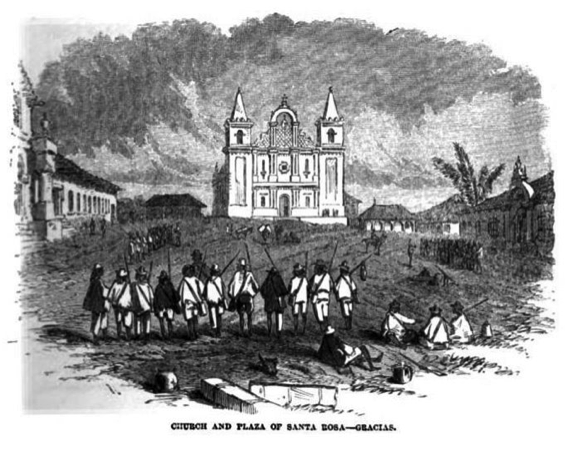

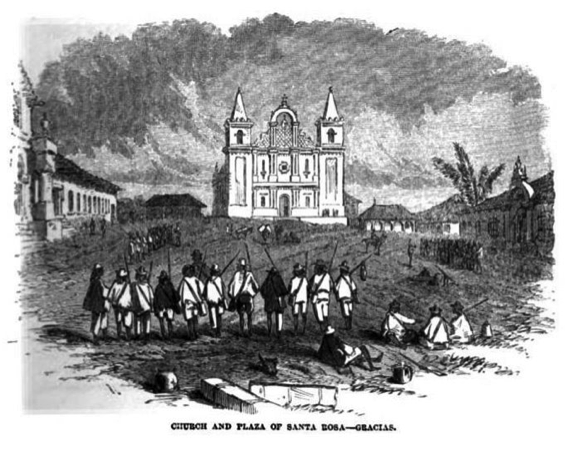

Iglesia y plaza de Santa Rosa, departamento de Gracias, Honduras

Dejo, como último testimonio de su deliciosa lectura, un párrafo más de muestra:

“Los hombres se alejaron un momento para fumar, y yo aproveché la oportunidad para hundir los pies en el hermoso arroyuelo. Me ardían debido a mis botas negras, una parte poco inteligente de la indumentaria y que no debería adoptarse en los países tropicales. Yo tenía una cajita de lata que contenía un pan de jabón; afortunadamente la llevaba en el bolsillo, y escapó así a la devastación causada por la mula del equipaje; agradecida por el bienestar que éste me proporcionó, disfruté el baño de pies en la deliciosa y cristalina agua alfombrada de guijarros…”

El libro: Lester, Mary. Un viaje por Honduras. Editorial Universitaria Centroamericana –EDUCA-. San José, Costa Rica: 1971.

Un nostálgico recorrido por el desaparecido Teatro Colón y una visita al hermoso Teatro Nacional de Costa Rica

Rodrigo Fernández Ordóñez

Los países americanos surgidos a raíz del colapso del Imperio español, construyeron su ideario nacional en el último cuarto del siglo XIX, luego de un largo y doloroso período de guerras y luchas intestinas para alcanzar el poder. El triunfo del partido liberal en la mayoría de estos países consolidó un discurso progresista, que buscó sus referentes en los añejos países europeos, en donde despuntaba Francia como referente político e Italia, como referente cultural. Así, como muestra de esta búsqueda de identidad occidental, en las capitales americanas surgieron construcciones inspiradas en los referentes del Viejo Mundo. Monumentos públicos, paseos al aire libre, mausoleos, teatros y palacetes fueron surgiendo en estas ciudades, sellando la identidad con Europa, con algunos tintes localistas, pero predominando poderosamente la visión del Viejo Mundo.

-I-

Antecedentes

¿Alguna vez se ha preguntado por qué en medio de la selva brasileña, a orillas del río Amazonas se levanta, imponente un majestuoso teatro, sobresaliendo entre muelles de la ciudad de Manaos? La leyenda cuenta que en su escenario llegó a actuar el gran Enrico Caruso. ¿Por qué en las remotas ciudades de Guatemala y San José, perdidas entre laberintos de arbustos de café se levantaron a su vez ambiciosos espacios del arte y la cultura, como el desaparecido Teatro Colón y el sobreviviente Teatro Nacional de Costa Rica? La respuesta mi querido lector, la dio ya hace unos años, el historiador Ralph Lee Woodward:

“Ningún país en vías de desarrollo puede resistir la tentación de imitar a países más adelantados… Pero los países latinoamericanos se sentían impelidos en esta dirección, más que otros países, debido a la alienación de sus élites. Aunque estas élites vivían en un ambiente económico y socialmente atrasado, sin la menor intención de abandonar las ventajas que les proporcionaba el mismo, eran intelectualmente parte de la sociedad del Atlántico Norte…”[1]

Recordemos también que en las escuelas americanas se enseñaba según métodos europeos y muy probablemente, según planes de estudios europeos, llenos de referencias clásicas, familiarizando al alumno a las alusiones mitológicas y a las enseñanzas morales que de esos relatos se desprendían. Se creían también que enseñando los grandes temas europeos se estaba preparando la mente del estudiante para la modernidad y el progreso, que provenían precisamente del otro lado del Atlántico. Los libros, los inventos, los grandes avances de la medicina se aprendían en París o Londres, capitales del desarrollo industrial. Así, se fue formando en la mente de los líderes políticos latinoamericanos una creencia inspirada en el darwinismo social que afirmaba: “…la presuposición ideológica de la superioridad de la ideas y las personas extranjeras, sino que asumieron que la mayoría de los guatemaltecos estaban en una posición genética desventajosa para tratar de competir con ellos.”[2] Así, era inevitable que el referente estético también proviniera de Europa, influyendo y formando las mentes de los artistas nacionales en esta dirección. No nos debe de extrañar, por lo tanto, la gran presencia de temas clásicos en el arte guatemalteco del siglo XIX, el cual, si no era producido localmente, era importado con ese fin de educar el gusto y formar criterios estéticos según los cánones occidentales.

En Guatemala, la definición del espacio para las artes sufrió una lenta transformación, ofreciendo un interesante objeto de estudio que apenas esboza la historiadora Artemis Torres, y que yo transcribo por el interés del momento que aborda, hablando de la transformación de la ciudad de Guatemala durante el gobierno de los 30 años:

“Las expresiones del arte religioso empezaban a convivir cada vez más con las representaciones modernas laicas. A los atrios de iglesias y las plazas de estilo español se les unían corredores, patios y espacios de amplias casas de la capital que eran alquiladas por sus dueños a grupos teatrales ambulantes…”[3]

El costo de la modernidad era el contacto con el mundo. Este precio creo que todos en el siglo XIX lo tenían claro, y por eso la nueva religión liberal predicaba la urgente necesidad de construir caminos adecuados, puertos habilitados para recibir cualquier tipo de naves y ciudades que tuvieran las comodidades mínimas para alojara los extranjeros, incluyendo eventos para el ocio y el descanso, como el teatro. En el caso de Guatemala, el proceso político y la arcaica situación económica actuó como un importante freno para este paso de inserción al mundo exterior, pero siempre se tuvo en mente, ya gobernaran los conservadores o los liberales, que el contacto era beneficioso para la población, para que ésta se “civilizara”. Por ejemplo, en los años cercanos a la independencia, sabemos que en casas particulares se “…solía representar, sainetes, loas y entremeses, para celebrar así algún cumpleaños de algún miembro de la familia…”[4] Por ello se tienen noticias de la existencia de teatros desde época relativamente temprana en la Guatemala independiente, como el Coliseo, el Fedriani que incluso tuvo una compañía de actores aficionados allá por 1835, el Teatro Nuevo[5], Las Variedades[6] y el Teatro Oriente, que se fundó por 1853, ofreciéndose en estos escenarios espectáculos muy actuales de la época, como El barbero de Sevilla, La italiana de Argel, La Gazza Ladra, etc.[7] El teatro, tal y como lo caracteriza su origen desde la antigua Grecia, “implicaba conocer, asumir y disfrutar las nuevas concepciones del mundo moderno y la imposición de nuevos estilos de vida”[8], la modernidad, pues.

-II-

El primer Teatro Nacional

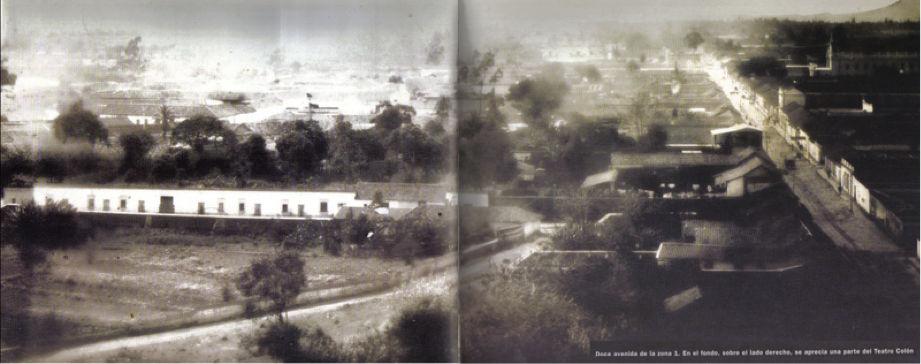

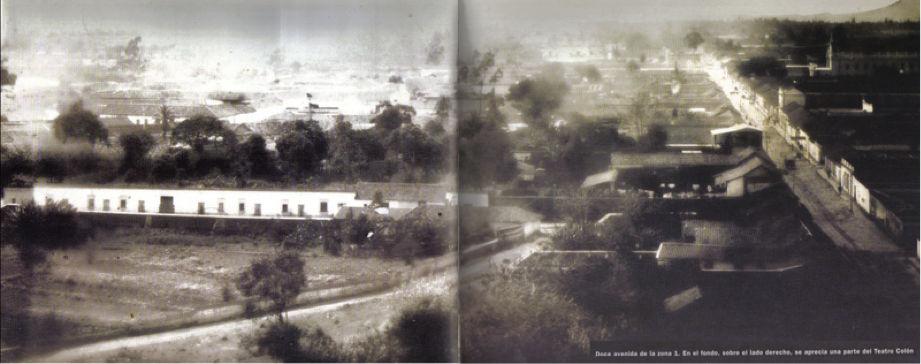

Bucólica fotografía tomada desde el Cerrito del Carmen hacia el sur, destacando la línea recta de la 12 avenida de la zona 1, en la que se puede apreciar, a la derecha, la parte trasera del desaparecido Teatro Colón.

El primer sueño de dotar a la ciudad de Guatemala con un Teatro formal y majestuoso fue del doctor Mariano Gálvez, quien ordenó el diseño del recinto en 1832, a Miguel Rivera Maestre, y construido bajo la dirección del arquitecto suizo José Vekers, edificio que por sus dimensiones y la situación política del país, extendió su construcción por décadas, siendo culminado durante el régimen conservador. Según la historiadora Artemis Torres, probablemente estuvo inspirado en la iglesia de la Magdalena, en París, que a su vez, repite las formas del Partenón. Según Torres no existe contradicción entre el fundamento religioso del régimen conservador y las formas paganas del Teatro Nacional, pues: “Estos estilos antagónicos en su fundamento teórico reflejaban los nuevos idearios de ilustrados conservadores y liberales que promovían la virtud cívica y religiosa, la rectitud moral, el patriotismo y el individualismo demás, esta sólida y equilibrada estructura transmitía la sensación de orden y autoridad.”[9]El Teatro se convirtió entonces además de un edificio para albergar el arte escénico, en una declaración política, sobre las capacidades del régimen (de construir un edificio tan masivo), pero también de la paz y la tranquilidad que el régimen había llevado, gracias a lo cual, se había podido construir el edificio.

El majestuoso teatro se inauguró la noche del 23 de octubre de 1859 con el debut de la compañía dramática del Señor Iglesias, con la obra Torcuato Tasso (con libreto de Jacopo Ferreti y música de Gaetano Donizetti), al finalizar el primer acto, se bajó el telón, pintado por un señor Letona, con una representación de las bellas, “que fue acogido con nutridos aplausos por el público que asistía a la función.”[10]

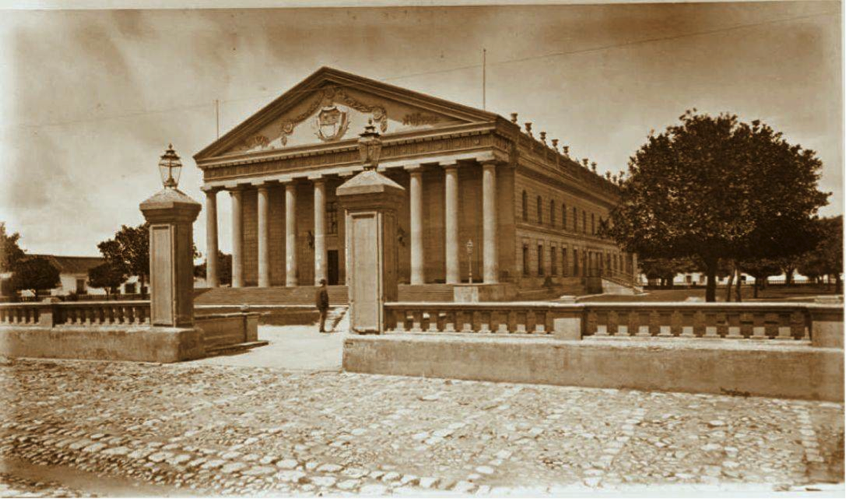

Hermosas fotografías del Teatro Nacional tomadas por Eadward Muybridge, que permiten realizar un minucioso examen de su fachada, de la decoración de su tímpano, del conjunto de la plazoleta y el bosque de naranjos.

El Teatro Carrera, como fue bautizado, por obra y gracia de los aduladores que lastimosamente sobran en nuestra historia patria, ostentaba en el tímpano de su fachada el escudo de la República de Guatemala, fundada el 21 de marzo de 1847, liquidando el asunto de la Federación. El desaparecido y extrañado periodista cultural Fernando Guillermo Poroj[11], en una de sus recordadas columnas de la revista Domingo, recupera una hermosa descripción del Teatro el día de su inauguración, tomada de la Gaceta de Guatemala, (tomo XI, No. 64, del 5 de noviembre de 1859). Según nos relata Poroj, el teatro medía 33 varas de ancho, 65 de largo y 17 de alto en los costados y 25 hasta el mojinete. Su fachada era un pórtico de orden dórico, formado por 10 columnas de 10 varas de alto cada una, sobre las cuales descansaba un triángulo obtusángulo, en cuyo centro estaba esculpido el ya referido escudo nacional, y a ambos lados, en los ocutángulos, dos liras de forma antigua enlazadas con ramas de yedra y laurel. Todo el edificio era de ladrillo cubierto de estuco pintado de amarillo pálido. Al entrar al edificio, recibía al visitante un amplio vestíbulo y tres puertas que conducían a la sala de entrada. La sala tenía en el centro cuatro columnas dóricas que sostenían el techo. El piso era de mármol de Génova, azul y blanco. El interior estaba pintado todo de color gris perla, y las barandas, antepechos de los palcos y galerías, estaban decoradas con vistosas molduras, modillones y adornos dorados de medio relieve.

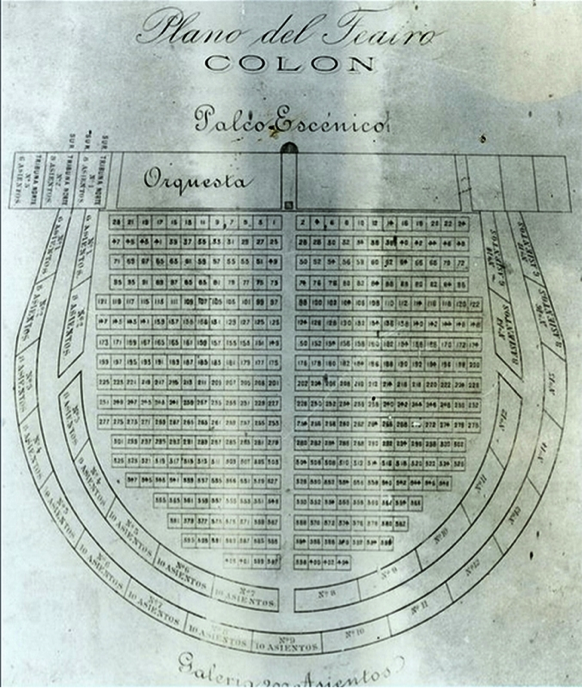

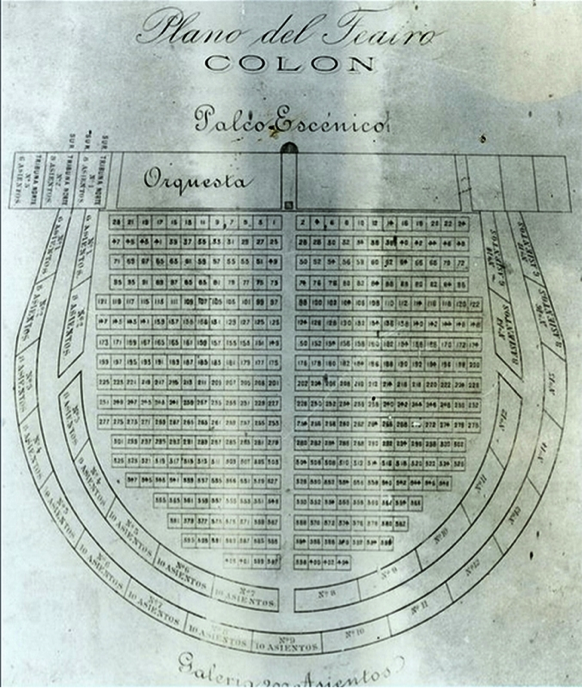

Plano del interior del Teatro Colón, en el que se puede ver la división de los asientos según su ubicación.

Siguiendo la descripción rescatada por Poroj, el Teatro Carrera tenía un lunetario para 450 asientos tapizados con género de color carmesí, 14 palcos de platea con 8 y 10 asientos cada uno, 16 palcos más con 8 y 10 asientos y uno en medio para la presidencia. El techo del edificio estaba pintado de dorado y con adornos similares a los que decoraban los palcos. En la sala principal colgaban candelabros dorados con adornos de cristal de 3 luces, y en su centro, una lámpara de araña con 75 luces. Las puertas de los palcos del teatro tenían cortinas de color carmesí con cordones dorados. Tanto las lámparas como los cortinajes fueron importados de Berlín.

El exterior del edificio también funcionaba de decoración. Comenta Poroj que en la Guía de Forasteros en Guatemala para el año de 1858, se describía la plazoleta sobre la que se elevaba el hermoso teatro. La plaza estaba rodeada de una pared de piedra con respaldos que servía de banco para los que estaban en el interior del espacio y de baranda para la calle. Una verja con 5 puertas de 5 varas cada una, 2 de ellas para carruajes, daba a la fachada principal, y 3 puertas a los demás lados, cada una con escaleras de piedra para los peatones. Abrazaba al edificio una alameda de naranjos y a espaldas de la construcción una fuente y dos estatuas de 3 varas de alto representaban a las musas Calíope[12] y Talía[13].

El conjunto completo era monumental, tal y como se puede apreciar en las fotografías que por fortuna, nos legó Eadward Muybridge a su paso por el país en 1875. Sus vistas abiertas nos permiten contemplar con detenimiento la hermosura del conjunto, que el historiador Antonio Villacorta escribió en su Historia de la República de Guatemala (1821-1921), y que la historiadora Artemis Torres recoge en su obra citada sobre la ilustración del régimen conservador:

“…Se alzaba en el centro de la gran plaza y tenía en su interior todas las comodidades deseables en los teatros modernos de entonces, y en su proscenio desfilaron verdaderas notabilidades en todos los órdenes de la literatura dramática y de la música operática en general, y se verificaron magnificas veladas científicas y lírico literarias, que dejaban las más gratas impresiones. Su exterior era muy elegante, recordando su frente a Santa Genoveva de París. El principal es un pórtico de orden dórico (…) formado por diez columnas de 10 varas de alto, cada una con sus respectivos capiteles. Sobre esas columnas descansa un triángulo obtusángulo, en el centro del cual está esculpido en medio relieve, el escudo de armas de la República, y a los lados, en los octángulos, dos liras de forma antigua entrelazadas con ramas de yedra y de laurel. Sobre el escudo hay un hermoso colgante de flores, también de medio relieve, elegantemente suspendido por tres rosetas.”[14]

El tímpano fue modificado posteriormente, en la época del general Reina Barrios, quien ordenó una alegoría clásica, la cual fue elaborada por el venezolano Santiago González, en la que Apolo tañía su lira, rodeado por la tragedia y las musas, repartidas a sus pies.

Estado del Teatro Colón luego de los terremotos de diciembre de 1917 y enero de 1918. Según el intelectual David Vela, los daños causados en el edificio no fueron de tanta gravedad como para justificar su demolición, que obedeció a móviles exclusivamente políticos.

Los terremotos que a finales de 1917 y principios de 1918, azotaron al teatro también, el que presentó importantes daños, aunque los mismos no eran tan graves, al menos, no estructurales, pues el edificio permaneció aislado con alambre de espino y láminas por mucho tiempo. La plaza que lo albergaba fue ocupado por las personas que huían de sus residencias, o que las habían perdido. Así, la llamada “Plaza Vieja”, fue invadida por las llamadas “tembloreras”, construcciones improvisadas por las personas que evitaron el peligro de las construcciones e invadieron parques, plazas y potreros para pasar los temblores. Apunta Poroj que el teatro, lastimado, se vio rodeado de tiendas de campaña y barracas hechas de esteras y mantas. Los terremotos, que destruyeron buena parte de la ciudad de Guatemala, dejaron al descubierto la corrupción del régimen cabrerista, que no fue capaz de resolver con eficiencia y rapidez la situación de emergencia que suscitó la destrucción de tantas viviendas y la interrupción de los servicios básicos. Así, el descontento fue creciendo, resultando en los hechos de la Semana Trágica, y la caía del régimen. A propósito de la reacción del régimen, el doctor Peláez Almengor publicó hace unos años un interesante libro, lastimosamente breve, titulado La Pequeña París, bajo el sello del Centro de Estudios Urbanos y Rurales (CEUR) de la Universidad de San Carlos, allí aborda detenidamente el proceso de descombrado de la ciudad y la evaluación general de los daños, que también evaluó el arqueólogo Sylvanus Morley, dejando apuntado en sus diarios de campo que la devastación era total, y los terremotos habían destruido el 90% de las construcciones de la ciudad.[15]

Los terremotos condenaron a muerte al majestuoso teatro. La rudimentaria economía nacional, agravada por la Primera Guerra Mundial, no permitió al gobierno de Estrada Cabrera realizar con la suficiente rapidez y eficiencia los trabajos de reconstrucción de los monumentos públicos. El hombre de confianza en estos menesteres, el argentino Luis Augusto Fontaine, fue comisionado por el Señor Presidente para encargarse de las obras de restauración del Teatro Colón (rebautizado en 1892, con ocasión del cuarto centenario del descubrimiento de América), pero la falta de fondos, la rebelión unionista y la muerte de Fontaine, interrumpieron su rescate. El teatro permaneció en ruinas hasta que en el año de 1923 se ordenó su demolición, durante la presidencia del general José María Orellana, según me informa el investigador Rodolfo Sazo. Según Poroj, la orden de muerte vino inspirada más por política que por razones de seguridad. El régimen de Orellana se debatía entre la dictadura y la anarquía. La situación económica no había mejorado mucho, y el gobierno se encontraba como siempre, desfinanciado. Las fábricas y el comercio habían sufrido duramente a raíz de los terremotos y la inestabilidad política del país, y la destrucción del teatro sirvió para darle una pequeña salida al descontento. Así las cosas, el gobierno necesitaba desesperadamente ocupar a los habitantes de los campamentos, y para ello contrató a muchos de ellos para la demolición del teatro.

[1] Woodward, Ralph Lee Jr. Liberalismo, Conservadurismo, y la actitud de los campesinos de La Montaña hacia el gobierno de Guatemala, 1821-1850. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo LVI, Enero a diciembre de 1982. Página 210.

[2] McCreery, David J. La Estructura del Desarrollo en la Guatemala Liberal: Café y Clases Sociales. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo LVI, Enero a diciembre de 1982. Página 219.

[3] Torres Valenzuela, Artemis. Los Conservadores Ilustrados en la República de Guatemala: 1840-1870. Editorial Serviprensa, Guatemala: 2009. Página 72.

[4] De León Pérez, Hugo Leonel. Crónicas para la historia de la danza teatral en Guatemala (1859-1918). Editorial Cultura, Guatemala: 2003. Página 28.

[5] “… Teatro Nuevo del empresario Porras, construcción provisional, ubicada en la esquina opuesta de la Plaza Mayor, antiguo edificio de ‘las carnicerías’ (hoy sexta calle y séptima avenida de la zona 1), estrenado para finales de noviembre o principio de diciembre de 1843; este era un teatro ‘de dos cuerpos, teniendo los palcos del primer piso bastante desahogo y una entrada independiente’ con capacidad para unos mil doscientos espectadores. En este teatro actuó una compañía nacional de drama y ópera dirigida por el español Francisco Pineda.” (De León Pérez. Op. Cit. Página 31-32).

[6] “…Teatro de Variedades (…) construido hacia 1857 por empeño del empresario Julián Rivera. Estaba ubicado en la llamada ‘Calle del hospital’ (hoy 10 calle de la zona 1). Según Díaz, el teatro era de formas sencillas y su interior era de muy bonito aspecto, el lunetario alojaba unas 400 personas, cincuenta y cinco palcos en los dos pisos y una galería que daba cabida a unos setenta espectadores…” (De León Pérez. Op. Cit. Página 32). El Teatro Variedades desapareció luego de la inauguración del Teatro Nacional, en 1859.

[7] Torres Valenzuela. Op. Cit. 72.

[8] Ibíd. Página 74.

[9] Ibíd. Página 73.

[10] Ibíd. Página 73.

[11] Poroj, Fernando Guillermo. Desde aquel dorado balcón del teatro. Revista Domingo, Prensa Libre, s/f. Aproximadamente de 1993.

[12] Calíope: En la mitología griega, era la musa de la hermosa voz, era la musa de la elocuencia, la belleza y de la poesía épica. Se le podía reconocer porque se le representaba con un estilete y una tabla de escritura, como redactando un poema épico. Modernamente representó al canto.

[13] Talía: En la mitología griega, era la musa de la comedia y de la poesía bucólica. Se le representaba con la máscara de la comedia y con el cayado del pastor. Modernamente representó el teatro.

[14] Torres Valenzuela. Op. Cit. Página 73.

[15] Harris, Charles H. y Louis R. Sadler. The Archaeologist was a Spy. Sylvanus G. Morley and the office of Naval Intelligence. University of New Mexico Press. Alburquerque: 2003.