Un yanqui en Guatemala (III)

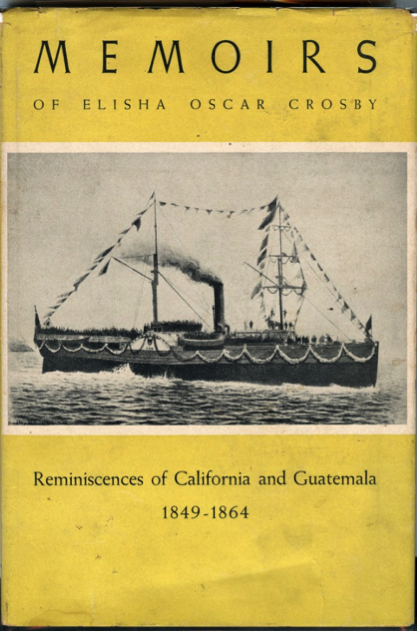

Las memorias de Elisha Oscar Crosby.

Reminiscencias de California y Guatemala (1849-1864)

Rodrigo Fernández Ordóñez

El martes 12 de agosto de 1975 el historiador guatemalteco Francis Polo Sifontes publicó en las páginas del diario vespertino La Hora un fragmento de la obra del diplomático estadounidense Elisha Oscar Crosby, referente a su paso por Guatemala como embajador de su país y representante del gobierno de Abraham Lincoln. Por su importancia y relativa ausencia en las referencias históricas tradicionales, copio los fragmentos más importantes de dicho texto, para que quede a disposición de los lectores interesados las impresiones que le causó nuestro país a este interesante norteamericano, que a diferencia de la mayoría de extranjeros que pasaron por nuestro suelo, denota pocos prejuicios y resalta su visión amable frente a un país remoto y desconocido para la mayoría de sus paisanos y un sincero asombro frente a su geografía.

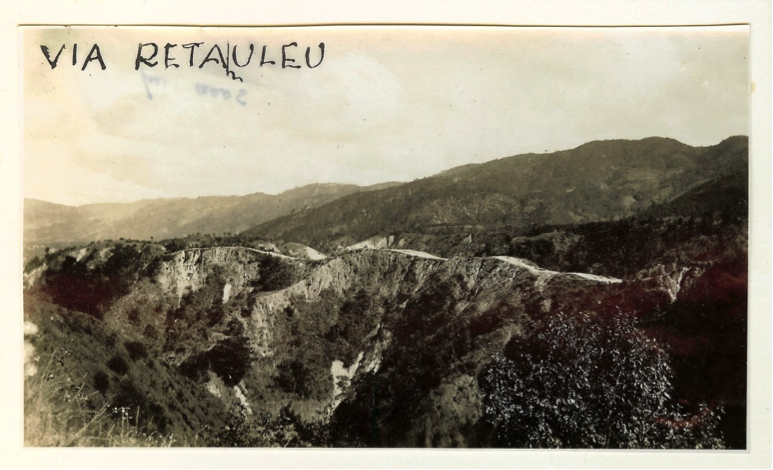

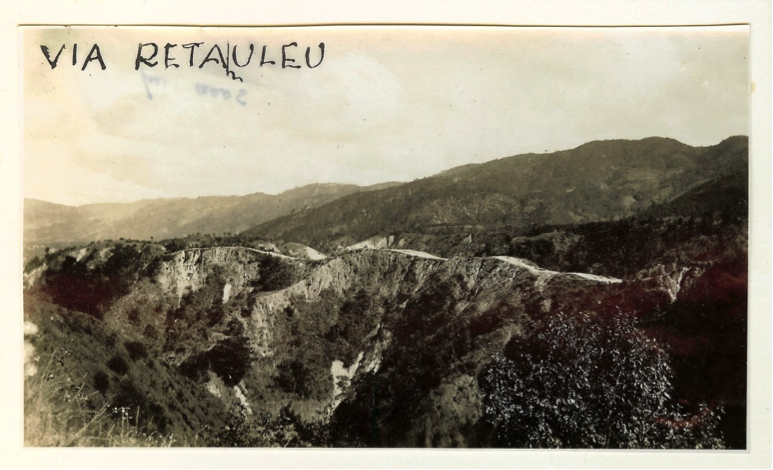

Camino rural que cruza el altiplano rumbo a la bocacosta, en una fotografía que pertenece a una colección de imágenes tomadas a finales de la década de los años 20.

El texto (fragmentos escogidos)

-VI-

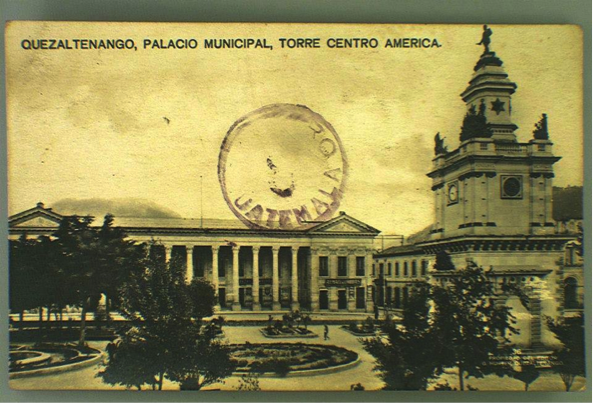

Descripción de Guatemala

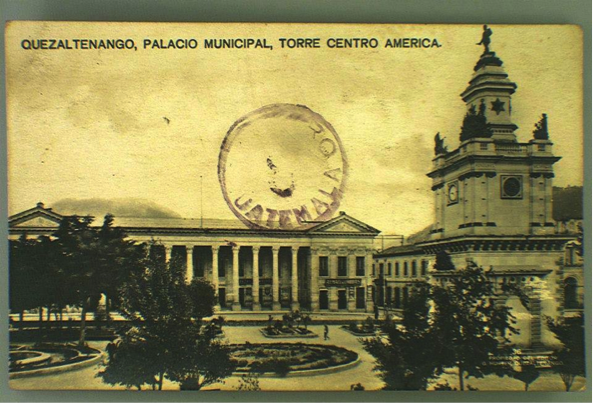

“Existe un gran error generalizado entre nuestra de gente con respecto a estos países tropicales. Las partes que bordean los océanos, por los que los barcos navegan, están generalmente rodeadas de más o menos pantanosas y miasmáticas selvas, y la vegetación es maravillosamente profusa y una gran cantidad de exhalaciones, llenas de miasmas venenosas productoras de fiebres; pero esta condición es excepcional frente a la gran salubridad del resto del país. Guatemala es un país predominantemente montañoso, de territorio quebrado, y tan pronto como uno abandona la costa empieza el ascenso perceptible incluso en la planicie costera, el drenaje es mejor, y la temperatura se modifica poco a poco a medida que se asciende a los valles altos de las Cordilleras, la temperatura cambia completamente y el aire se vuelve tan puro que la sola existencia se vuelve un deleite. No existe país más sano en el mundo que este altiplano. Cuando se asciende a 3000 o aún a 2500 pies por sobre el nivel del mar, la temperatura cambia completamente y aunque todo es exuberancia, la intensidad ardiente del trópico aquí es desconocida. Aún en la costa, la temperatura nunca sube como en el interior de los valles de California, Sacramento o San Joaquín. La impresión del gran calor, de las miasmas y de la enfermiza atmósfera de los trópicos que se obtiene vagamente de esos puertos en donde los buques comercian es apenas una pequeña excepción de la temperatura y la salud real de la totalidad del país. Si este país estuviera bajo la bandera de los Estados Unidos y poblado por la raza anglosajona, no puedo imaginarme un mejor lugar para vivir que sus tierras altas. Hay una planicie de aproximadamente 40 millas de extensión entre la costa y el pie de las montañas, conocida como la planicie costera, cubierta de un denso bosque tropical y tupida vegetación interrumpida en trechos por claros que se han ocupado con cultivos de caña de azúcar o pasto para el ganado. Esta planicie costera no está muy habitada; la población está desperdigada, hasta que se alcanza el pie de la sierra y la planicie escala a la altitud de los mil pies empiezan a encontrarse los principales poblados y aldeas. Luego de alcanzar los 3 o 4 mil pies arriba de la planicie costera, el paisaje se rompe en valles y montañas, algunas de ellas alcanzando una gran elevación. El volcán de Agua y de Fuego son puntos notables de las altas montañas, alcanzando alturas entre 14000 y 15000 pies, y casi llegando a la altitud de las nieves perpetuas. El segundo se encuentra activo, yo lo vi haciendo erupción mientras estuve en el país, no fue violenta pero sí imponente y acompañada de consecuencias desagradables, como una serie de temblores y aunque no causó mucho daño, causó fuerte alarma y general consternación (…) Fue para mí un gusto visitar la ciudad de Antigua y fui tan seguido como pude a pasar algunos días, pues está a una distancia de aproximadamente 35 millas de la actual capital. El clima y los alrededores son tan encantadores que el mismo aire parece cargado del espíritu de poesía (…) Constantemente pensé en cuantos miles de nuestros compatriotas americanos cuya delicada salud empeora en el rigor de los climas del norte, podrían disfrutar la perfección de este clima, tan bien adaptado a su satisfacción y la felicidad, si pudieran estar rodeados de personas de su misma nacionalidad y protegidos por la bandera de nuestro gobierno; y que si los Estados Unidos no fuera tan tardío e indiferente a la adquisición de posesiones en el trópico estos sueños podrían volverse realidades. La región del país llamada Los Altos, situada al norte de la ciudad de Guatemala ocupa una elevación de 6 a 10 mil pies de altura sobre el nivel del mar, abrazando la segunda ciudad de la República, Quezaltenango, y el país que la rodea es tal vez la zona más densa de población, más que otras partes del país y en donde se produce trigo, manzanas, lana y otros artículos particulares de las zonas frías. Una parte considerable de la gruesa manufactura en madera, usada a lo largo y ancho de Centroamérica es fabricada en Los Altos, en su mayoría por los indios mayas. La maquinaria que utilizan para este fin es muy primitiva y basta.

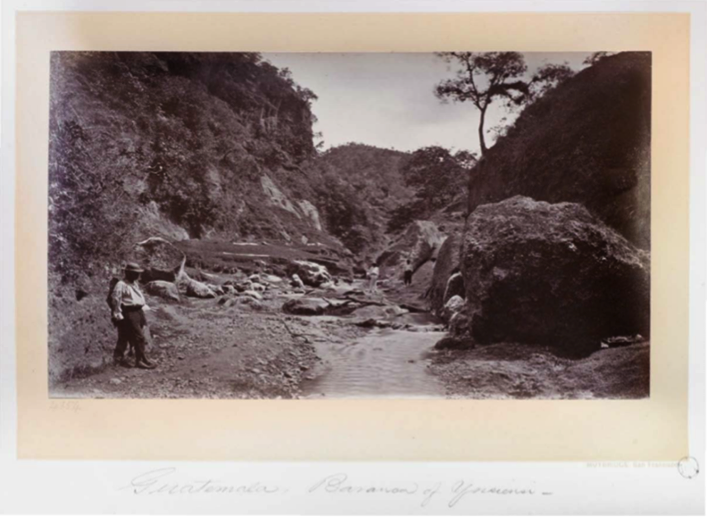

Otra dramática imagen de los caminos rodeados de precipicios que cruzan el altiplano guatemalteco y que causó gran impresión en varios viajeros, incluido Crosby, como lo revelan sus memorias sobre su estancia en Guatemala.

Ninguna descripción puede transmitir a cabalidad la topografía de este país. Tal vez la mejor ilustración que pueda ensayarse es la dada por unos monjes de los años tempranos utilizada para un mapa para el rey de España, y que fue encargada a ellos por su conocimiento personal de la totalidad del país, reunida durante sus visitas misioneras a varias partes, en épocas distintas. En respuesta a esa solicitud un religioso tomó una gran hoja de papel, y la estrujó entre sus manos, y luego la estiró a la mitad de su tamaño original, mostrando elevaciones y honduras en toda dirección de la hoja y dijo: “Esta es quizá la forma correcta de describir la topografía del país que yo pueda hacer.” Me inclino a creer que el padre estaba en lo correcto, pues las elevaciones y barrancos que se observan a cada paso no pueden ser descritos de forma más fiel con la hoja arrugada del monje.” (Traducción libre).

-VII-

Comentarios finales

De la lectura de los fragmentos de la misión “secreta” asignada a Crosby, resulta muy interesante el papel activo que jugó este diplomático en el país para tratar de concretar la tarea. De acuerdo a sus memorias recorre el país, presumiblemente con la intención de identificar el mejor lugar para asentar a la colonia de esclavos libertos que se aceptaría recibir en estas latitudes, descubriendo que la mejor área para tal efecto sería la elegida décadas antes por el doctor Mariano Gálvez para su fracasada campaña de colonizaje: las montañas y bosques de Alta Verapaz e Izabal, punto conveniente no sólo por su relativo aislamiento de la alta meseta central del país, como también por su conveniente salida al lago de Izabal y de allí al Mar Caribe, ubicación estratégica que por supuesto no pasó desapercibida para los alemanes que llegarían posteriormente y que les permitiría sacar sus productos directamente de las remotas montañas usando el río Polochic, hasta los muelles de Hamburgo.

En la edición que hizo el historiador Charles Albro Baker en 1945 resultan interesantes ciertas notas aclaratorias, como la que contextualiza la decisión de recurrir a Centroamérica para salir del eventual problema que podrían causar los libertos en territorio estadounidense, e identifica ideológicamente a los cerebros del plan, mencionados tan sólo de pasada por Crosby. Según Albro Baker, los cinco representaban las distintas variantes de pensamiento antiesclavista del Norte de los Estados Unidos hacia esa fecha. Señala que el senador Sumner, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Secretario de Estado Seward y el senador Wade (de Massachussetts, Nueva York y Ohio, respectivamente), representaban el impulso antiesclavista del norte que dio cuerpo al Partido Republicano. Apunta que Blair, originario de Virginia y King, de Nueva York habían apoyado la política de Territorio Libre de esclavos liderado por el presidente Van Buren en 1848 y retomado por Lincoln en 1860, es decir, eran veteranos en la batalla de la abolición de la esclavitud. Sumner y Wade se convirtieron en líderes del republicanismo radical, pues tenían una posición extremista en cuanto a la igualdad de negros y blancos.

Albro Baker, utilizando documentos de la época del Departamento de Estado, dirigido en ese entonces por Seward, explica que la colonización negra de Centroamérica era una tercera alternativa al problema de la población negra que se incrementaría a raíz de una probable abolición de la esclavitud. Apunta Albro que Lincoln era un entusiasta de la asimilación de razas y que los hombres por su propia naturaleza tenían ciertos derechos inalienables, por lo que los negros tenían derecho al trato de igualdad.

“…En su mensaje anual al Congreso del 3 de diciembre de 1861, el Presidente urgió la colonización de negros libres que así lo quisieran, para todos aquellos emancipados, ya fuera por la fuerza de la Unión por las armas sobre la Confederación o por la deseada abolición por ley y una compensación federal en el caso de los Estados fronterizos leales. El 14 de agosto se dirigió a un comité de negros libres en la Casa Blanca. Señaló la urgencia de las ventajas de la separación racial entre blancos y negros, y habló específicamente de la colonización de Centro América, haciendo referencia directa al distrito de Chiriquí en Panamá y sus depósitos de carbón. Una vez más, en un discurso del 1 de diciembre de 1862, un mes antes de publicar la Proclamación de Emancipación, Lincoln hizo referencia a la política colonización, diciendo: ‘No puedo hacer más que reafirmar mi fuerte apoyo a favor de la colonización.’” (traducción libre).

En un estudio realizado sobre los documentos del Departamento de Estado, Albro encuentra la confirmación del rechazo de la propuesta de colonización llevada por Crosby a Centroamérica, aunque señala que dicha negativa por parte de las cinco repúblicas de istmo no se oficializó sino hasta el otoño de 1862.

Para terminar es necesario señalar que la obra de Crosby, en comparación con las de muchos otros viajeros que pasaron por el país en el siglo XIX es la más amable que haya leído. Carece de comentarios despectivos sobre la gente y las costumbres, más bien se acerca a un punto absolutamente objetivo, lo que hace su recuento muy fácil y agradable de leer y denota una personalidad inteligente, aguda observadora, cosmopolita y liberal en su concepción de la sociedad y su entorno. Resulta un libro lastimosamente corto, pero absolutamente recomendable.

El libro:

Se encuentra disponible en inglés para su lectura en línea en el siguiente sitio: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015070236909;view=1up;seq=56

Un yanqui en Guatemala (II)

Las memorias de Elisha Oscar Crosby. Reminiscencias de California y Guatemala (1849-1864)

Rodrigo Fernández Ordóñez

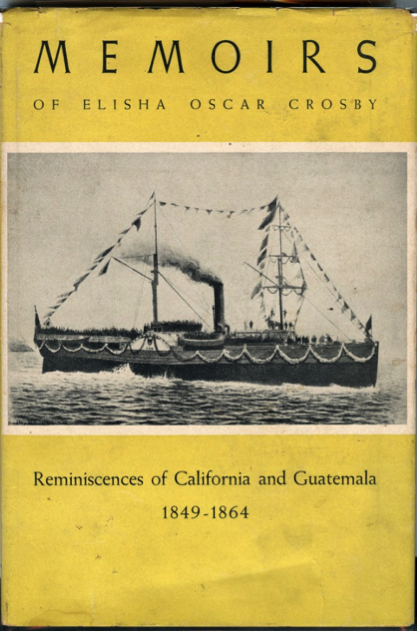

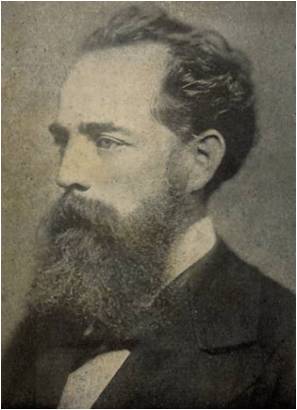

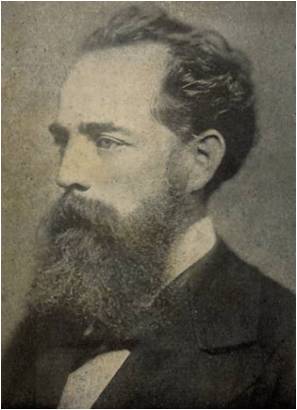

Edición de 1945 de las memorias de Elisha Oscar Crosby.

El martes 12 de agosto de 1975 el historiador guatemalteco Francis Polo Sifontes publicó en las páginas del diario vespertino La Hora un fragmento de la obra del diplomático estadounidense Elisha Oscar Crosby, referente a su paso por Guatemala como embajador de su país y representante del gobierno de Abraham Lincoln. Por su importancia y relativa ausencia en las referencias históricas tradicionales, copio los fragmentos más importantes de dicho texto, para que quede a disposición de los lectores interesados las impresiones que le causó nuestro país a este interesante norteamericano, que a diferencia de la mayoría de extranjeros que pasaron por nuestro suelo, denota pocos prejuicios y resalta su visión amable frente a un país remoto y desconocido para la mayoría de sus paisanos.

El texto, fragmentos escogidos

-IV-

Situación política de Guatemala

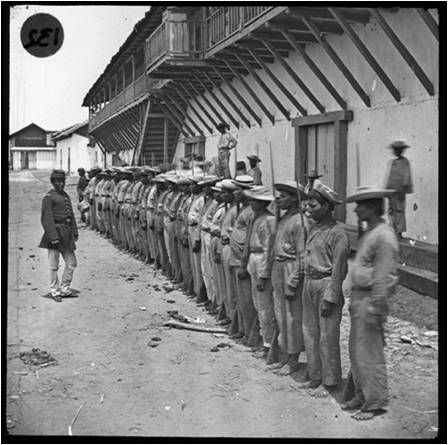

El presidente Rafael Carrera

“Yo fui recibido por el presidente, al que ya conocía de mi anterior estancia en el país; él me hizo una visita informal la noche de mi llegada. Dos días después solicité una entrevista con él a efecto de presentar mis credenciales. Tres días más tarde fui recibido por el presidente. Vestía éste traje civil, como un cumplido a nuestras costumbres republicanas en Norteamérica, en vez del uniforme militar, como acostumbraba cuando recibía representantes de la Gran Bretaña, Francia o cualquier otro país monárquico. La recepción se llevó a cabo en una habitación que anteriormente fue usada como despacho del virrey (sic) antes de la independencia del país. Este salón es muy alto y espacioso, decorado y amueblado en gran parte de la misma manera que cuando fue ocupado por el virrey. Algunos de los Ministros de Estado vestían trajes militares, otros de los presentes eran un crecido número de generales y oficiales luciendo resplandecientes entorchados. Asimismo hubo gran despliegue de tropa, alineada frente al palacio y a lo largo de la vía de acceso al salón de la audiencia. Luego de la presentación de mis credenciales sostuve una ligera charla con el presidente y algunos de sus ministros, a los cuales había conocido anteriormente”.

Rafael Carrera y los Estados Unidos

“Pocas veces cometió errores cuando se trató de seleccionar a sus asesores o a las personas de gobierno, sobre las que él se fundamentaba; particularmente me impresionó su capacidad de discernimiento en lo referente a la guerra de rebelión de los Estados Unidos. Por otra parte, se mostraba decididamente partidario de nuestro gobierno, del mismo modo que la mayoría de sus asesores; por eso, ante mi solicitud, emitió órdenes prohibiendo dar ningún tipo de abastecimiento a los cruceros rebeldes que frecuentaban los puertos de Guatemala en el Golfo de Honduras, especialmente el Puerto de Livingston sobre el Rio Dulce, los cruceros rebeldes solicitaron abastecimiento allí en dos o tres ocasiones pero él ejerció el poder que tenía y se los denegó; las órdenes impartidas por el gobierno a la gente y a las autoridades fueron –como repito- de denegar toda solicitud de abastos a las naves rebeldes, lo que dio como resultado la paralización de posteriores intentos en aquel sentido. Durante épocas anteriores esa parte del golfo fuer un gran refugio para los piratas, ya que los canales entre los vericuetos de la costa son tan numerosos que era imposible perseguirlos o capturarlos.

El Río Dulce tiene aguas navegables en toda su longitud hasta el Lago de Izabal en el departamento de Verapaz, y si a los cruceros rebeldes les hubiera sido permitido aprovecharse de tal circunstancia habrían encontrado un fondeadero seguro en caso de verse perseguidos por algún buque de guerra de los E.E.U.U.”.

–V-

El espíritu de la misión de Crosby

La misión “secreta” de Crosby

“Cuando mi nombramiento para la misión (que me fue encomendada) estaba en consideración en los días anteriores y durante el tiempo de la toma de posesión de Lincoln en 1861, se había ya concebido el plan: Francis P. Blair, Ben Wade, Charles Summer, el Senador por Nueva York Preston King, el señor Seward y otras personas, en el sentido de entrar en negociaciones con los gobiernos de Centroamérica para llevar a cabo una colonización de negros libertos de los Estados sureños; por lo que debía buscarse una conexión fácil para ellos, quizá en algún país vecino fácilmente accesible desde los puertos sureños. Tal colonia debería establecerse bajo un gobierno propio en forma similar a la colonia de Liberia, y en donde estarían más o menos bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Se consideró que mediante tal arreglo –si este se efectuaba- un enorme exceso de la población negra sureña se podrían enviarse fuera del país, y asimismo muchos amos sureños se verían obligados a liberar sus esclavos ya fuera voluntariamente o mediante una modesta compensación que el gobierno o individuos particulares aportarían…”.

“La puesta en práctica de este plan fue una de las instrucciones secretas que me dio el presidente durante el tiempo que estuve recibiendo directrices antes de mi partida hacia Guatemala. Consideré entonces, y creo hoy, que el destino de los negros del Sur, sería su aniquilación o su emigración hacia algún sitio de la América tropical, ya que nunca podrán constituir una raza distintiva en los EE.UU. Ingresé dentro del esquema, además, con enorme entusiasmo e interés. Comencé a cerciorarme de si alguno de los parajes campestres de Centro América –que ahora permanecen baldíos- podrían usarse para la colonización de los negros que voluntariamente desearen emigrar allí bajo el patrocinio y protección del gobierno de los EE.UU. –ya que ellos se desarrollarían de una manera más rápida de lo que podrían en ninguna parte-; con este fin, como dije, poco después de mi llegada a Guatemala principié a sondear al presidente Carrera así como a algunos de sus asesores. Del mismo modo consideré apropiado hacer llegar al proyecto a algunos de los hombres prominentes del Estado de Honduras, particularmente al señor Alvarado, hombre de gran influencia en el gobierno en aquel momento, pero los encontré sin excepción alguna eminentemente hostiles a ningún tipo de inmigración o colonización hacia sus países.

Yo les presenté el asunto así: un distrito del país en el departamento de Verapaz limítrofe con el Golfo de Honduras, zona que estaba muy escasamente habitada por los indígenas, así como otra parte de esta misma área totalmente vacante y que comprende miles de millas cuadradas de extensión, podrían ser asignadas para dicha colonización. Los nuevos colonos vendrían a ser ciudadanos del país, luego de un tiempo que ellos consideraran prudente, del mismo modo que los inmigrantes hacia América del Norte son hechos ciudadanos de los EE.UU. Mediante esta colonización, los guatemaltecos incrementarían la población, la riqueza y extenderían el comercio del país, lo que les daría un alto grado de prosperidad. Ellos elaborarían las regulaciones legales a observarse por los colonos belgas, una colonización que fue admitida en el país en la misma área que yo solicitaba y que fracasó debido a la diferencia del clima entre Bélgica y su nueva patria en el trópico; la mayoría de ellos fallecieron y los sobrevivientes se dispersaron por el interior del país en las tierras altas en donde la temperatura es diferente debido a la elevación luego de un tiempo que ellos consideraran prudente (…) De más está decir que cuando los belgas buscaron otras regiones salubres, se recobraron de inmediato. Mr. Blair y los otros propiciadores del plan consideraron que los negros que emigrarían desde los Estados Unidos, en vista que procederían de los Estados del Sur con su clima parecido a aquellos puntos de Centroamérica, no habrían de resentir el cambio.

Al principio la proposición pareció ser recibida favorablemente, pero luego ocurrió que Carrera primero y el presidente de Honduras Guardiola después, así como sus inmediatos asesores se opusieron in toto. Su argumento era que una muy considerable cantidad de negros de habla inglesa que se introdujera, no podría ser asimilada por la población ya mestiza; así como que el número estimado de los que vendrían sería tan grande, que muy pronto crearía un balance de poder en sus manos sólo comparable al del resto de la población entera y por razones de seguridad personal así como por el deseo de continuar el gobierno a su manera bajo formas y costumbres españolas. Por todo esto –continuaban- el plan no funcionaría ya que estos colonos gradualmente introducirían un nuevo orden de cosas que eventualmente los llevaría a un rompimiento entre los colonos y los grupos nativos del país.

Finalmente me plantearon esta pregunta: ¿Si los Estados Unidos desea colonizar a los negros libertos en territorios aparte, por qué no destinan una parte de su propio territorio escasamente poblado para este fin y los establecen allí? Pregunta que, debo confesar, encontré de muy difícil respuesta…”.

De los nada inocentes vagabundeos de Crosby

Página manuscrita de las memorias de Elisha Oscar Crosby, «Reminiscencias de California y Guatemala desde 1849 a 1864».

“Yo gocé de considerable tiempo libre durante mi permanencia en Guatemala y le saqué provecho viajando por todo el país. Visité todos los departamentos, me familiaricé con el país y trabé conocimiento con las gentes principales; me cabe la satisfacción de haber gozado de la confianza no sólo del presidente y personalidades del gobierno, sino además de un grueso número de personas influyentes por todo el país. Si los Estados Unidos hubiesen estado pasando por un período de paz, en vez de verse debatidos por conflictos que amenazaban su propia existencia, estoy seguro de haber podido iniciar muchos arreglos ventajosos encaminados a incrementar el comercio con nuestro país, así como el arreglo de empresas en las cuales nuestros ciudadanos hubieran tenido una participación ventajosa.

No había en Guatemala telégrafos ni ferrocarril por aquellos días y Carrera a menudo me habló al respecto, diciendo que el gobierno estaba preparado para efectuar muy liberales innovaciones, incluyendo una o ambas cosas y que él preferiría entrar en arreglos con norteamericanos en ese sentido, y no hacerlo con alemanes, franceses o ingleses…”.

El libro:

Se encuentra disponible en inglés para su lectura en línea en el siguiente sitio: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015070236909;view=1up;seq=56

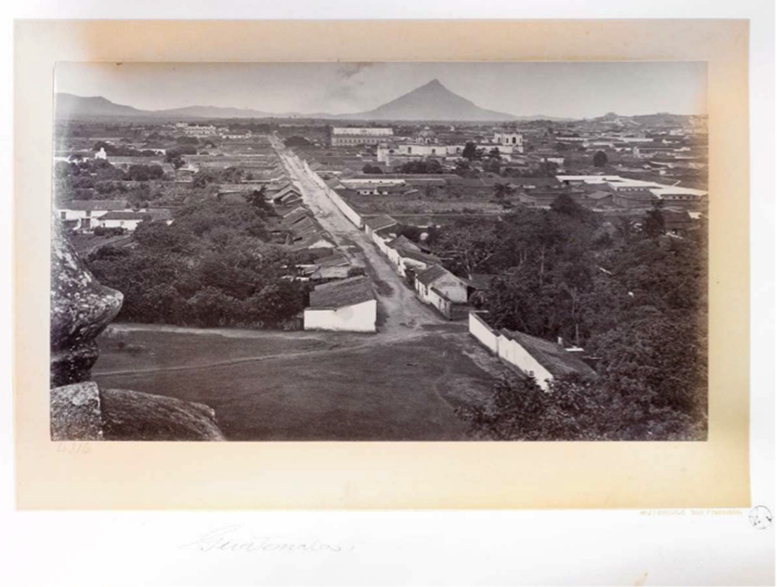

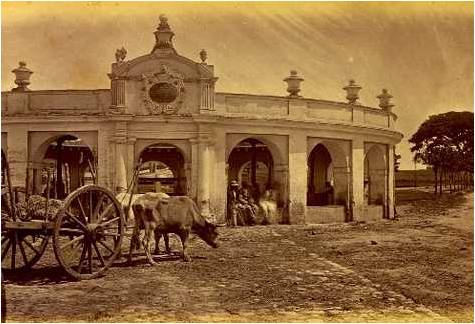

Ciudad de Guatemala, siglo XIX

Imágenes y palabras

Rodrigo Fernández Ordóñez

A María Andrea Batres, por su amistad a prueba de distancias.

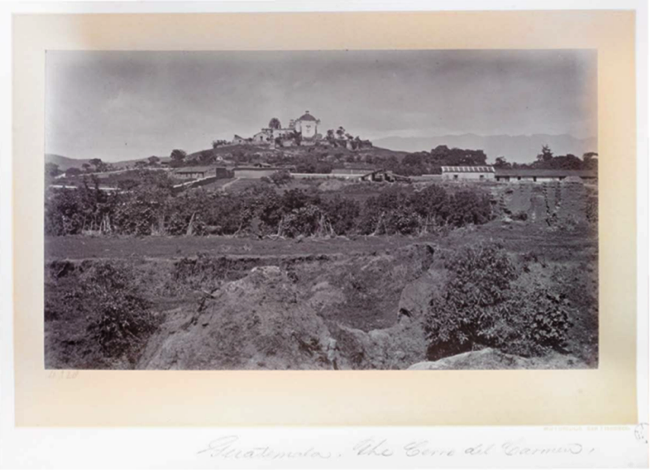

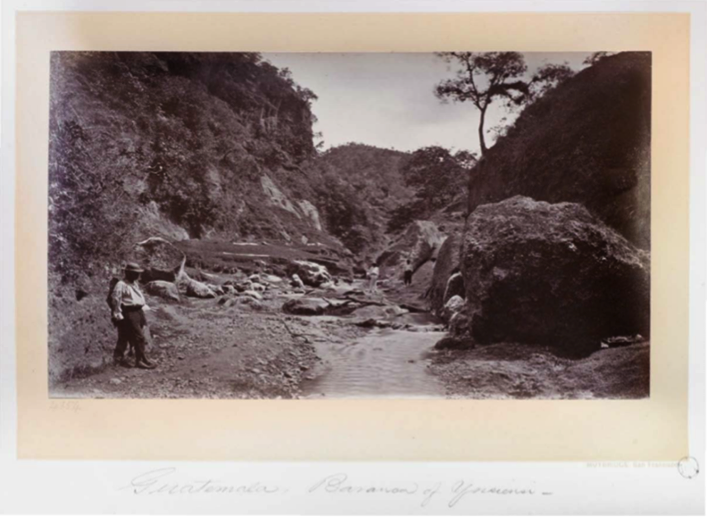

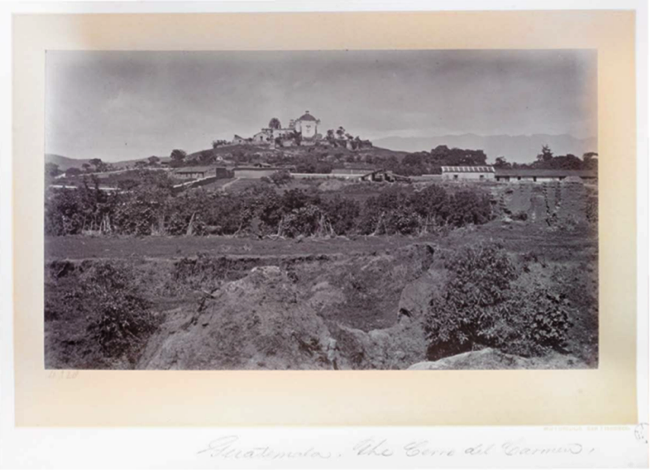

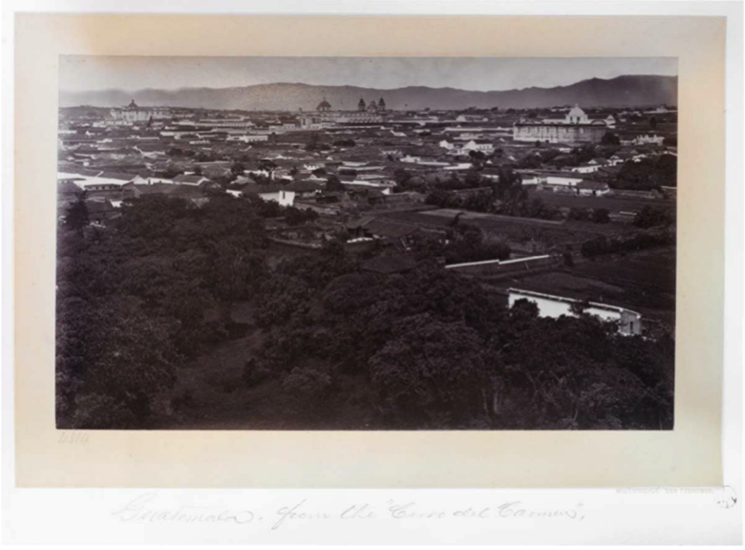

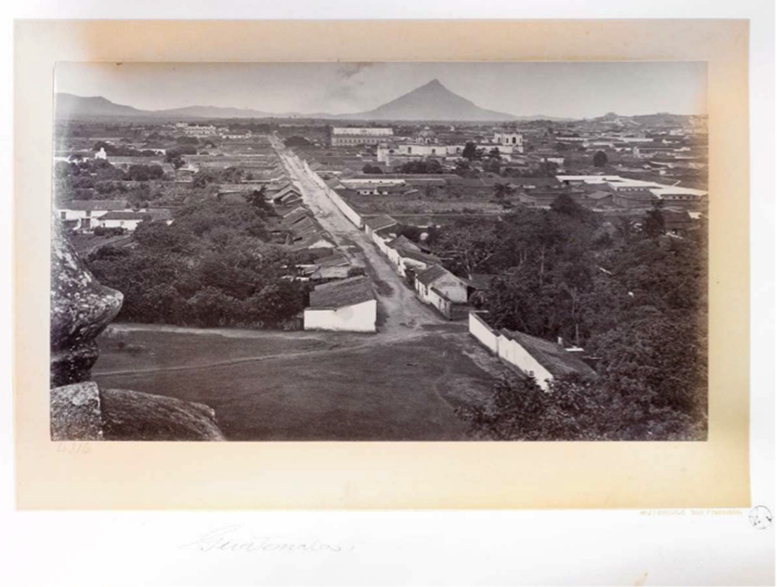

Imponente vista del Cerro del Carmen y su templo, de las primeras vistas que el viajante tenía de la ciudad, entrando por la garita del camino de El Incienso.

Usando como vehículo las hermosas fotografías que de Guatemala hizo Eadward Muybridge durante su estadía en el país (1873-1875) para un álbum de la Pacific Mail Steamship Company, tomamos textos de distintos autores para imaginar un paseo por sus añejas calles, habitación de espantos y figuras legendarias. Resulta interesante mencionar que José Milla es el ojo crítico nacional, que en sus libros Cuadros de costumbres, El libro sin nombre y El canasto del sastre, desnuda a la sociedad guatemalteca de su tiempo, criticándola con mucho humor. Menos risueño resulta Arturo Morelet, quien a juzgar por sus escritos de su paso por ciudad de Guatemala no tuvo una estadía cómoda, interesado principalmente en la naturaleza, la ciudad le pareció gris, chata y aburrida. Las viajeras Helen J. Sanborn y Caroline Salvin, por su parte, tienen una mirada más benévola. Sus textos están llenos de detalles pintorescos, en los que prevalece el optimismo de ver un país predominantemente agrícola que lucha por la modernización. Sus juicios son menos radicales y tienen comentarios provenientes de personas que pasaron una estadía más cómoda y feliz, quizá motivados por una mejor situación económica, que de los tiempos de Morelet a los de ellas, resultaron abismales los 40 años transcurridos entre las visitas.

-I-

Camino a la ciudad de Guatemala, barranca del Incienso

“Así, cuando oigo a los extranjeros quejarse de que aquí no hay buenos caminos, de que aquí no hay puertos, de que aquí no hay reuniones, de que aquí no hay paseos, de que aquí… quisiera yo cerrar esa interminable letanía de aquí no hay, con un ‘aquí no hay paciencia para aguantarlos a ustedes (…) ¿se necesitan caminos en donde nadie viaja, los que pueden porque no quieren, y los que quieren porque no pueden? ¿Hay necesidad de puertos en donde nada entra y nada sale? ¿Ha de haber reuniones si no hay quien se reúna, ni en donde reunirse, ni de qué hablar? ¿Se han de hacer paseos para que nadie vaya a ellos, como lo tiene acreditado la experiencia, y lo gritarían, si pudieran, los solitarios naranjos y las abandonadas banquetas de la Plaza Vieja?”.

José Milla y Vidaurre

Cuadros de costumbres, 1862

-II-

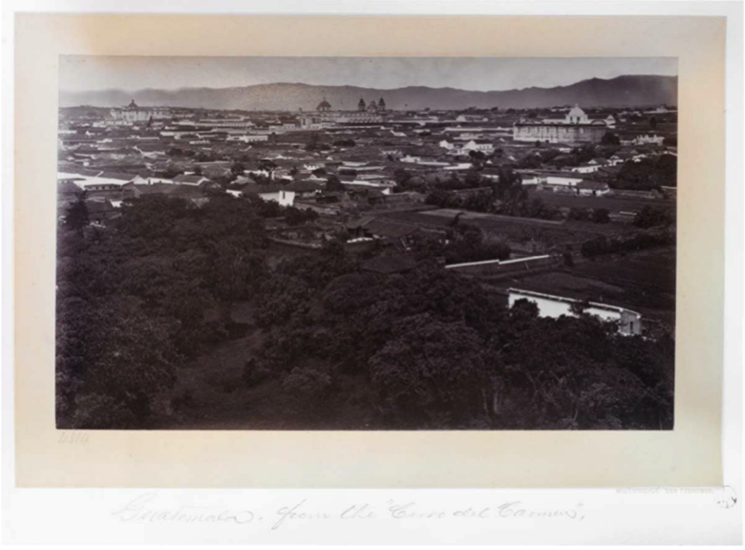

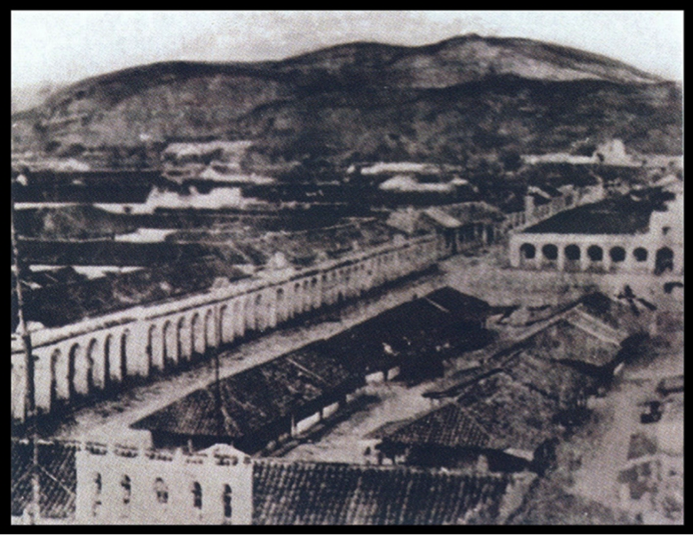

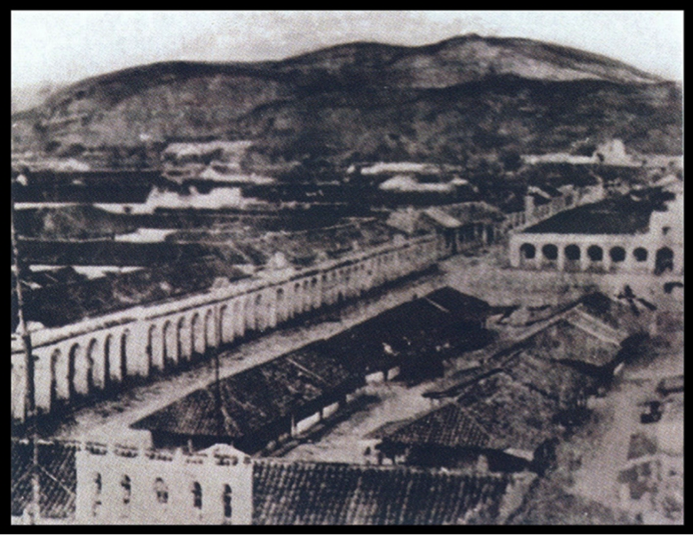

Vista de la ciudad de Guatemala desde las faldas del cerro del Carmen

“Ya casi no hay huertas, ni jardines, ni baños, ni cocheras; adminículos que nuestro calculador positivismo juzga innecesarios; y en el sitio que antes ocupaban esas partes de la casa, se fabrican hoy casitas separadas, o tiendas que producen algo. El que quiere frutas o legumbres, las manda a comprar al mercado; el que gusta de flores, se priva de ellas o las tiene en uno o dos arriates; el que desea bañarse, se zambulle en la pila, o en los no muy aseados baños públicos; y el coche, si lo hay, se aloja en el zaguán, aún cuando estorbe un poco…”.

José Milla y Vidaurre.

Cuadros de costumbres, 1862.

-III-

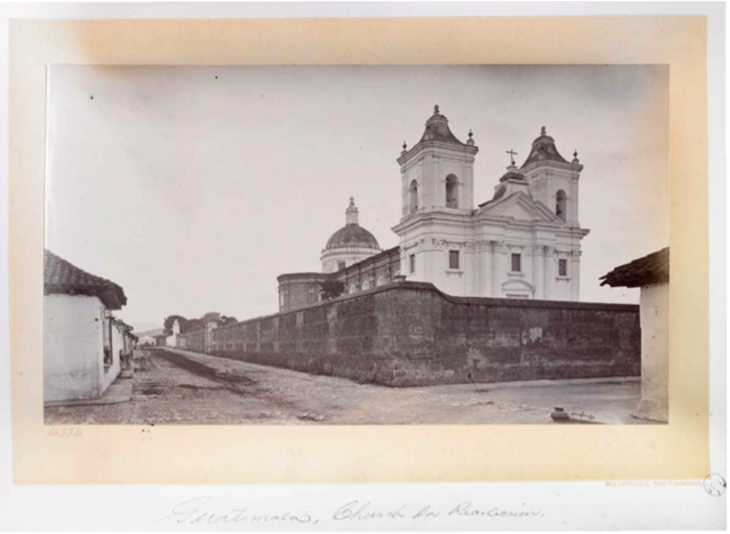

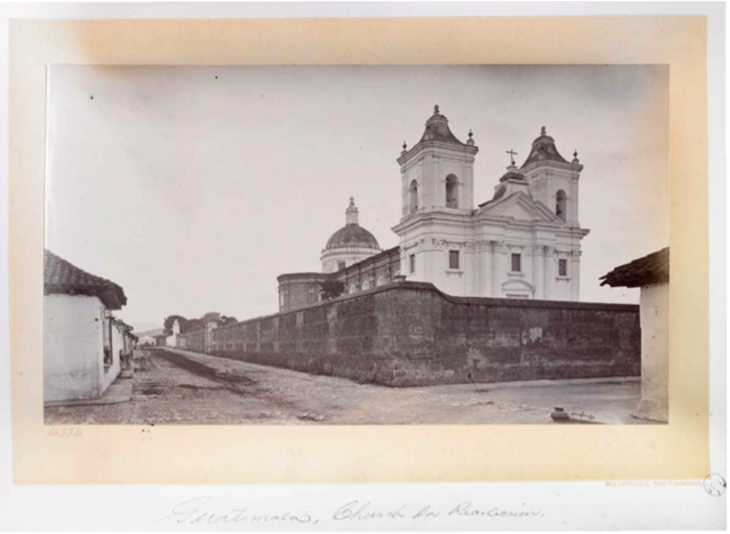

Iglesia de la Recolección, con una hermosa panorámica de las calles de esa época

“Los encendedores de faroles recorren las calles con sus escaleras de mano (…) Las campanas de los relojes dejan caer desde las torres siete golpes acompasados. Los serenos comienzan a ocupar sus puestos. Millones de estrellas tachonan la azulada bóveda del firmamento. Las calles ya están desiertas (…) Son ya las doce. La ciudad semeja un vasto cementerio. Resuena sobre las baldosas de la acera el paso del sereno que va de una a otra esquina a cantar la hora. ¿Para qué? Tanto valdría que la gritara en medio de un camposanto. Cantar para dormidos, es como cantar para muertos. Nadie la oye…”.

José Milla y Vidaurre

Cuadros de costumbres, 1862.

-IV-

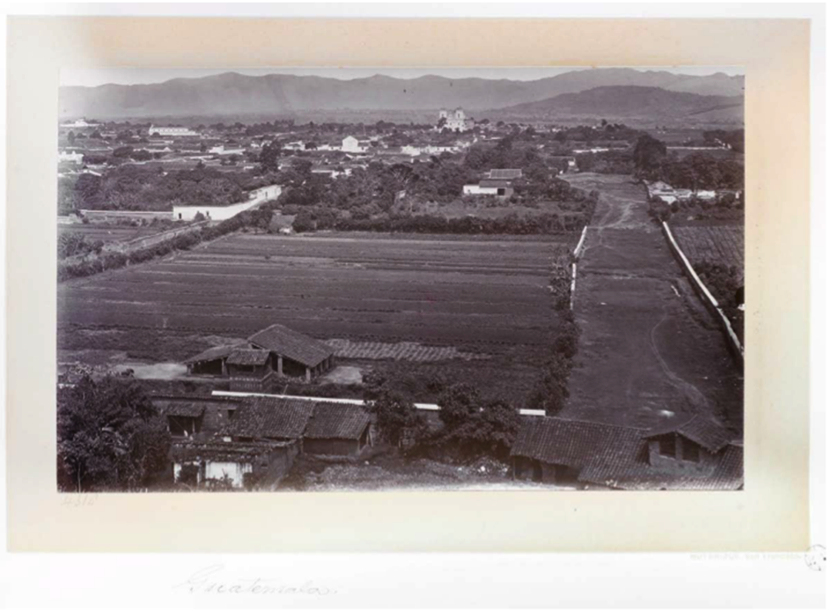

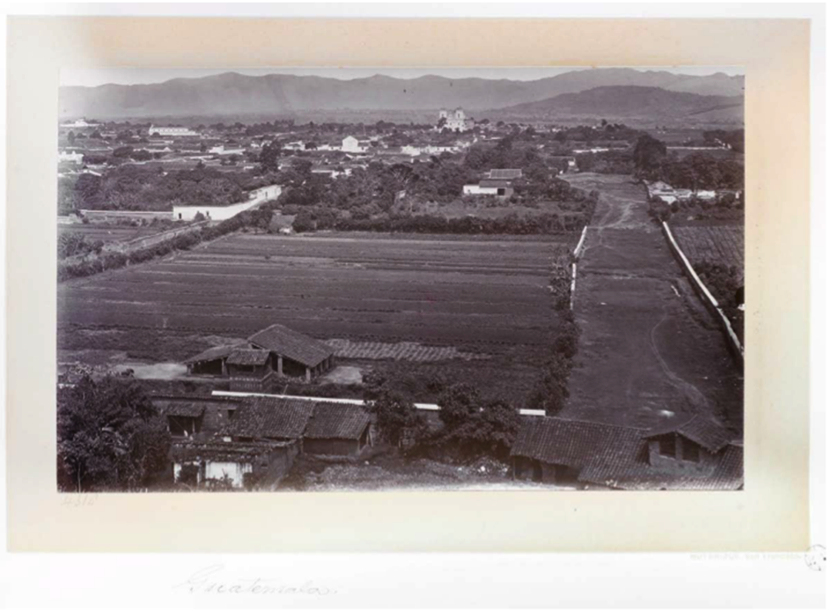

Goteras de la ciudad, entrada por el camino del Golfo, imagen tomada desde las faldas del Cerro del Carmen

“Como las casas tienen poca elevación, sólo se ven sus tejados, cuya perspectiva uniforme solamente está variada por alguna bóveda o campanario de iglesia. He hecho mención de la decepción que experimentamos en el camino de Chinautla; el mismo aspecto de soledad y abandono reina en las cercanías de la ciudad; no se ven jardines, ni alquerías, ni casas de campo, ni ninguno de estos establecimientos industriales o de utilidad general que nuestras capitales relegan fuera de su recinto. Las primeras casas están cubiertas de bálago y separadas unas de otras por campos rodeados de cercas naturales. Ya la vía pública, de doce metros de anchura, aparece severamente alineada; no hay nada más monótono que esas calles tiradas a cordel que atraviesan la ciudad de parte a parte y continúan hasta el horizonte, donde la vista acaba por encontrar las tintas verdes y azuladas de la campiña”.

Arturo Morelet

Viaje a América Central, 1844.

-V-

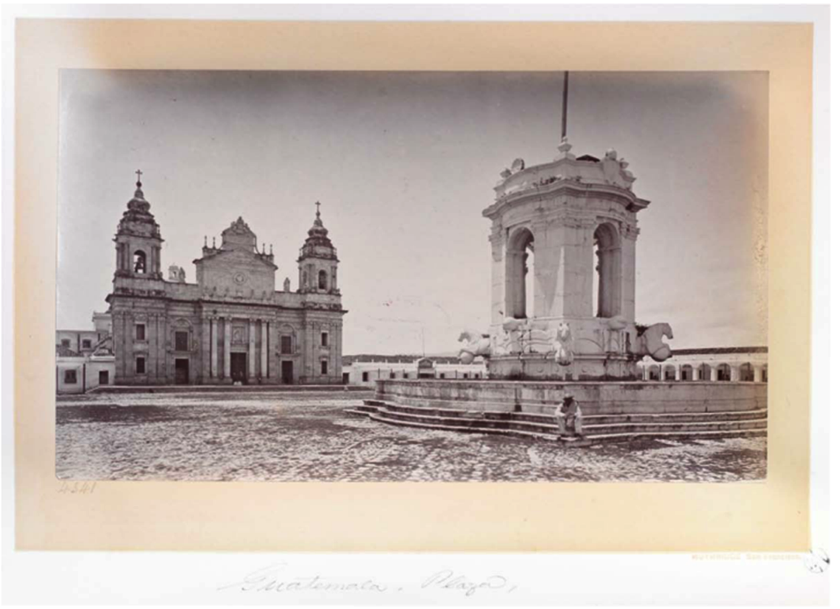

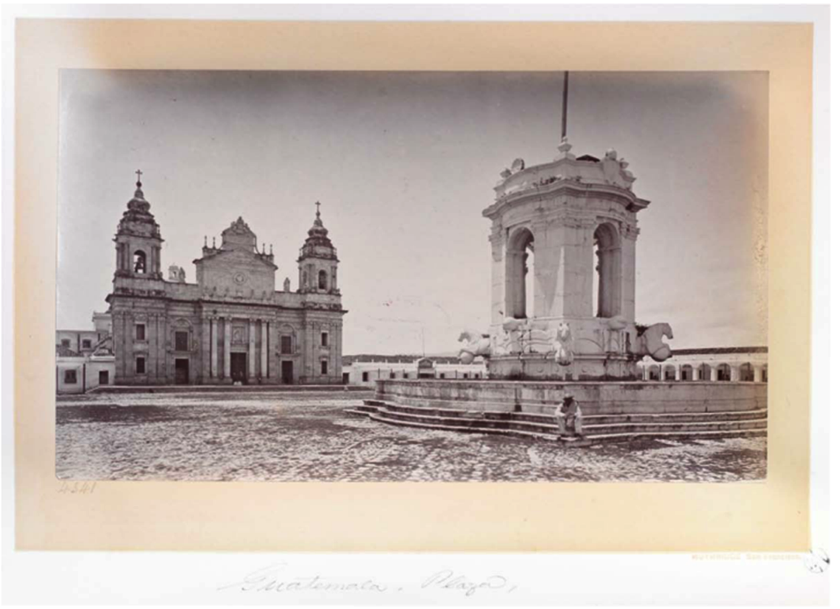

Plaza Central, con la fuente de Carlos IV al centro

“…en el centro se ve una fuente octógona, de arquitectura pesada y de gusto bastante malo, coronado en otro tiempo por la estatua ecuestre del rey Carlos IV, que fue derribada y hecha pedazos, en aquellos tiempos tempestuosos en que las colonias españolas proclamaron su independencia. Sólo el corcel ha quedado en pie, como para hacer sentir mejor la nada de las cosas humanas…”.

Arturo Morelet

Viaje a América Central, 1844.

“El rey desapareció; era justo. ¿Cómo había de presidir un monarca a una plaza independiente, como la llama con gracia la lápida que está delante de la puerta principal del Ayuntamiento? Un caballo es otra cosa. Allí ha estado desde 1821 hasta 1870, con la cara hacia la catedral y las ancas hacia la antigua audiencia, viendo correr el agua de la fuente, ocupación a que son dados todos los tristes…”.

José Milla y Vidaurre

Libro sin nombre, 1870.

-VI-

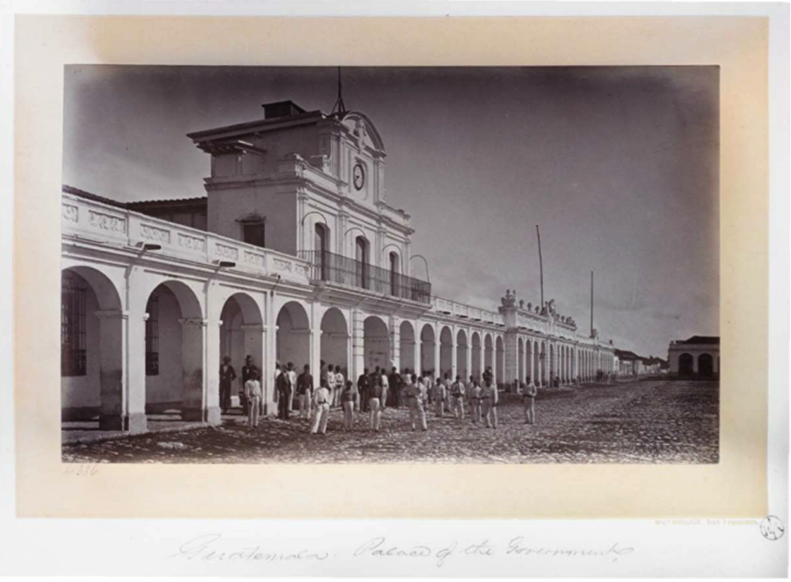

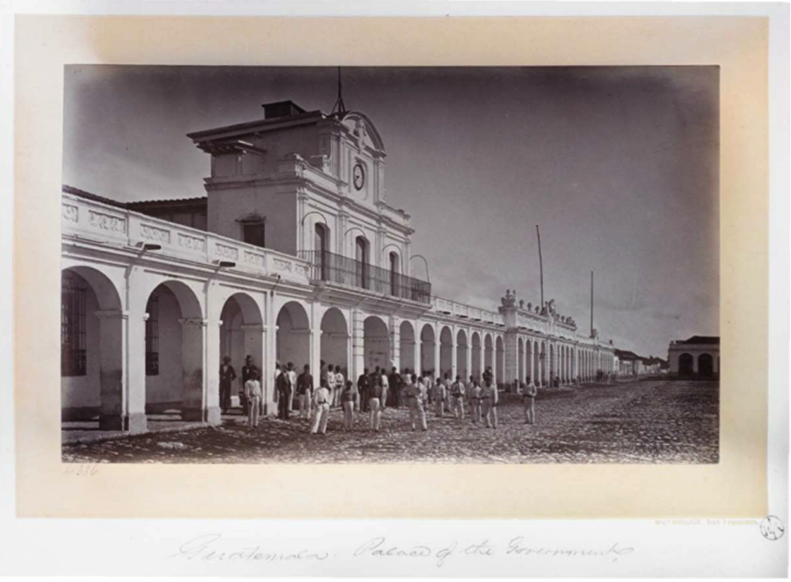

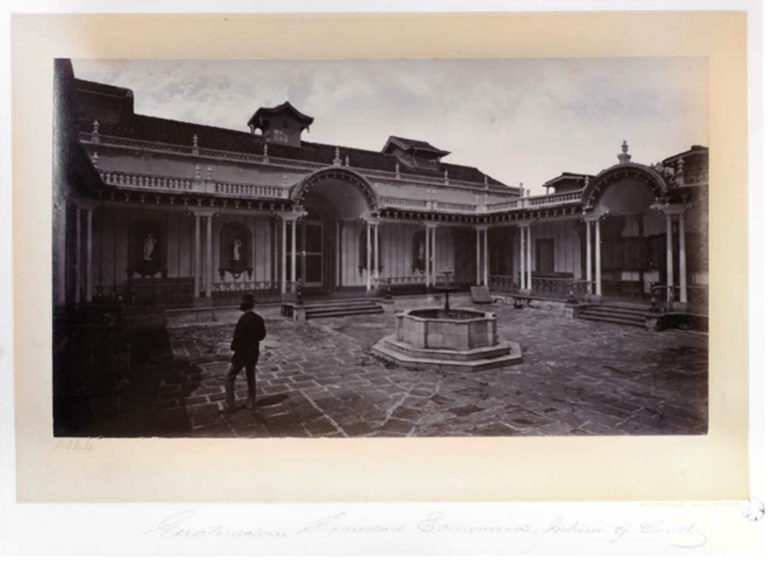

Palacio de Gobierno, en uno de los costados de la Plaza Central, ahora ocupado el solar por el parque Centenario

“El centro de la ciudad está ocupado por la plaza de gobierno, vasto rectángulo de 193 metros de longitud por 165 de ancho; allí están reunidos la mayor parte de los edificios nacionales: el palacio del gobierno, antigua residencia de los capitanes generales; el de la municipalidad; el juzgado, donde estaban depositados los archivos de la Confederación, que desde la disolución del pacto federal, han sido dispersados con gran perjuicio suyo; en fin, la casa de moneda y la cárcel. Estas construcciones bajas y uniformes, ocultas por una galería cubierta, sin el menor lujo arquitectónico, se llaman pomposamente palacios…”.

Arturo Morelet

Viaje a América Central, 1844.

-VII-

Fotografía anónima, aproximadamente de 1865, en ella se ven los “cajones” del mercado que ocupaban buena parte de la Plaza Central de ciudad de Guatemala hasta la construcción del nuevo Mercado Central en la Plaza del Sagrario, a espaldas de la Catedral

“Muchas series de barracas, de la apariencia más miserable, turban la buena armonía de esta plaza; véndese en ellas loza, instrumentos de hierro, objetos de pita y otras mercancías de poco valor; su arriendo forma un artículo del impuesto comunal…”.

Arturo Morelet

Viaje a América Central, 1844.

“…entre ella [la fuente] y la iglesia los famosos cajones, tiendas de madera cubiertas de teja, cuyo contenido merece descripción por separado. Al oeste, como también al sur y al norte de la fuente, se instala todos los días el mercado, bajo una especie de quitasoles formados de petates sobre varas, que vulgarmente se llaman sombras. Los cajones y las sombras producen al Ayuntamiento cierta renta anual, pudiéndose ver aquí cómo hay quien pueda sacar dinero aun de una sombra…”.

José Milla y Vidaurre

Libro sin nombre, 1870.

-VIII-

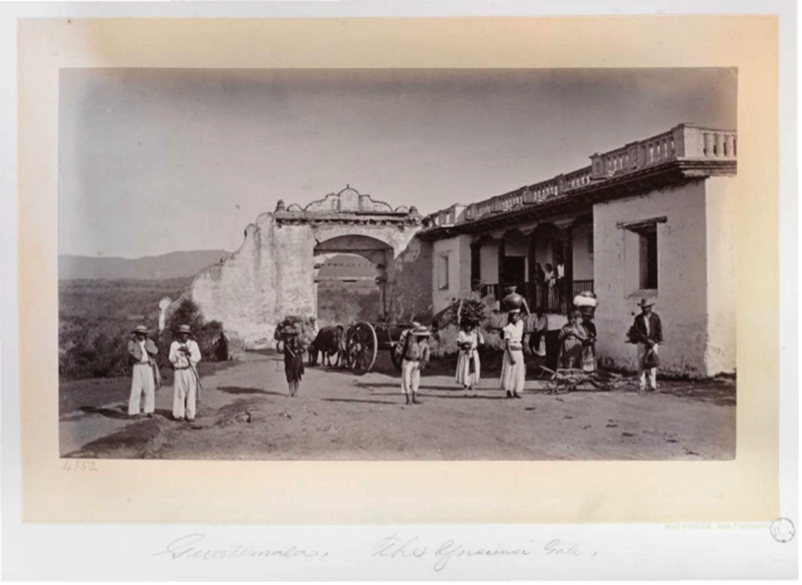

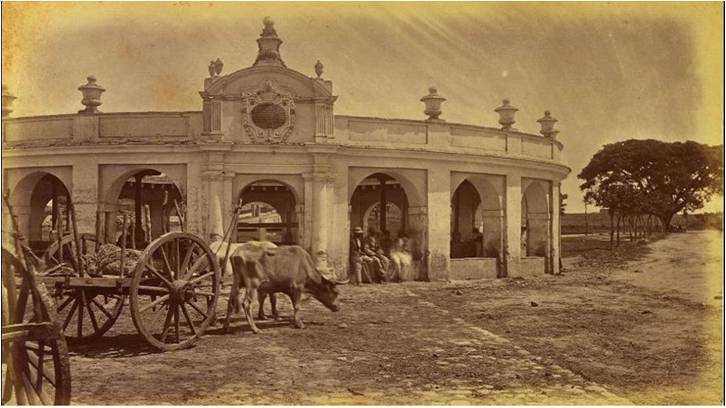

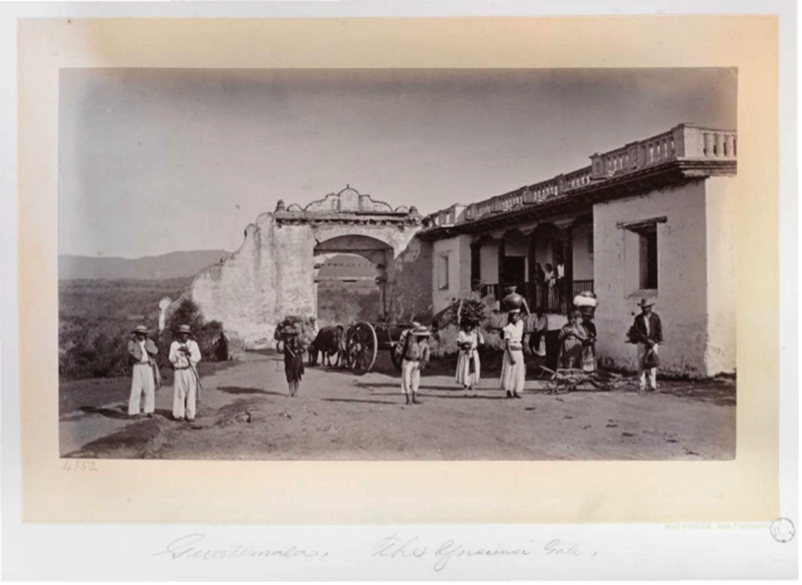

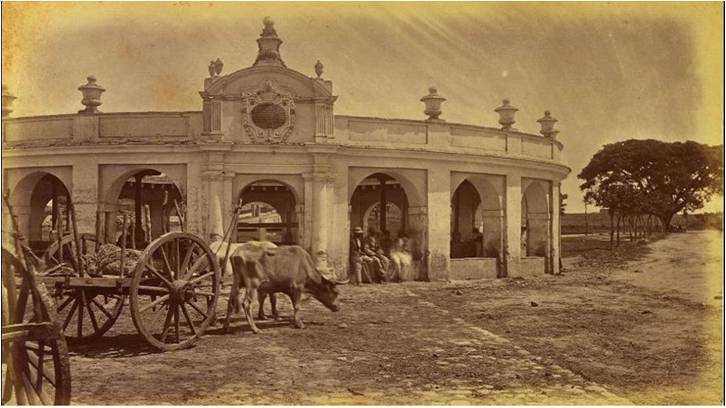

Puerta del Incienso, una de las entradas a ciudad de Guatemala

“Pasamos por un portal y estábamos dentro del radio de la ciudad de Guatemala. Se veía bella, blanca, bien construida. El teatro, con partes de teja roja en su construcción, y las cúpulas de la catedral formaban los rasgos más llamativos. Las calles le recordaban a uno los pueblos italianos del norte- execrablemente pavimentadas, casas de un piso con ventanas grandes y bajas…”.

Caroline Salvin

A Pocket’s Eden

(Lunes, 2 de junio de 1873).

-IX-

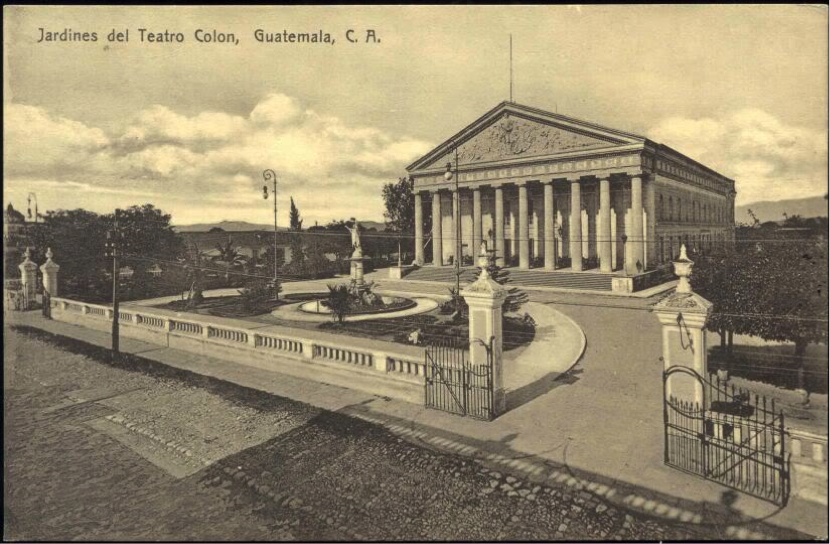

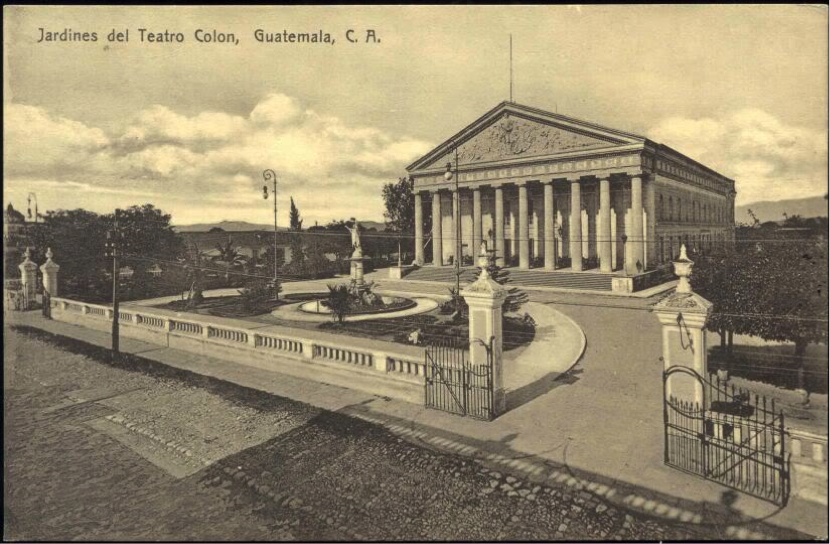

Hermosa panorámica de la actual doce avenida, en la que se pueden observar las espaldas del templo de La Merced y del hermoso Teatro Nacional, después bautizado como Teatro Colón

“Las calles, anchas y rectas, lucen bien pavimentadas. Los caminos de carruajes corren por todos lados, y justo la noche antes de marcharnos introdujeron el alumbrado eléctrico citadino. Los edificios públicos se alternan con los parques, plazas y lindos jardines. A nosotros nos pareció una ciudad realmente encantadora, y disfrutamos las dos cortas semanas de nuestra estadía”.

Helen J. Sanborn

Un invierno en Centro América y México, 1884.

-X-

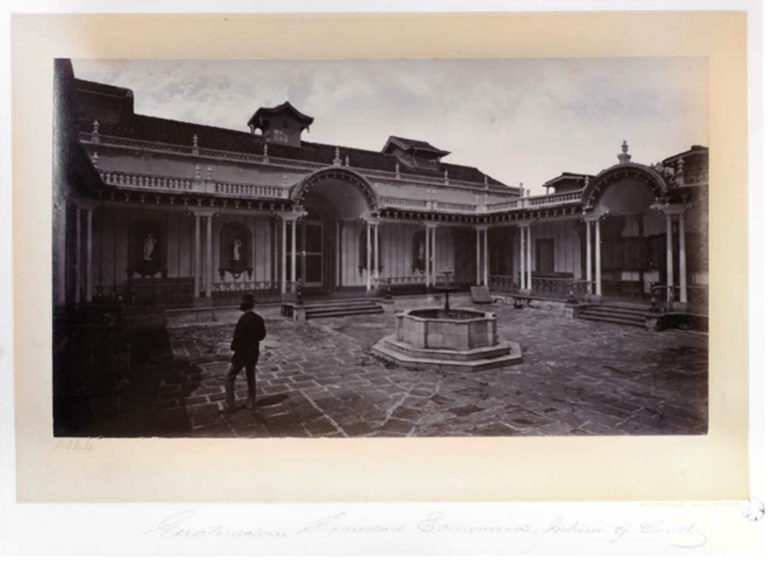

Fachada de la Sociedad Económica, importante institución que durante finales del siglo XIX apoyó el desarrollo del país, patrocinando investigaciones y publicaciones sobre agricultura, caminos, puertos, industria, etcétera. En la siguiente fotografía se puede apreciar el interior del edificio.

“Las casas, casi todas de un solo nivel, a causa de los temblores, en su mayoría son grandes y cómodas. La arquitectura se asemeja a la del sur de España. Todas las viviendas, construidas en forma de un cuadro abierto, tienen un patio interior, donde crecen árboles y flores, en un ambiente hermoso. Nada pretenciosas en su exterior, las casas tienen blancas paredes a la calle con ventanas enrejadas, y una puerta enorme, sólida como la de una cárcel. Cuando ésta se abre al requerimiento de pesados tocadores, el visitante es introducido al patio interior, un lugar de fresco encanto y verdes borbollantes…”.

Helen J. Sanborn

Un invierno en Centro América y México, 1884.

Maudslay, arqueólogo, fotógrafo y viajero

Rodrigo Fernández Ordóñez

A mi hermano Miguel Luna

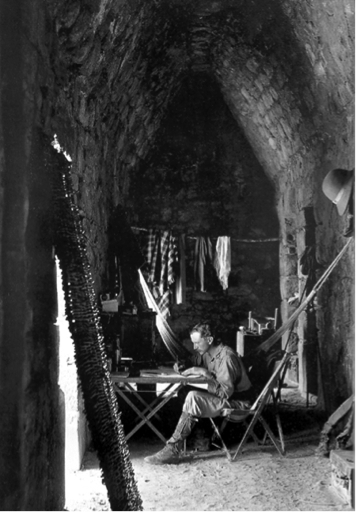

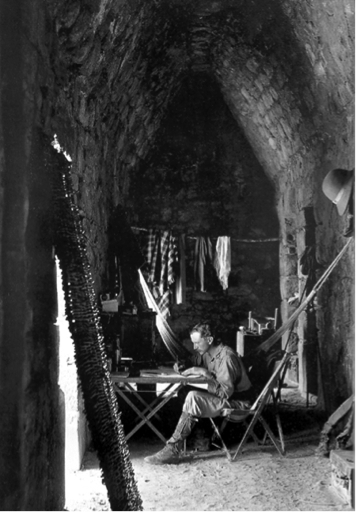

Maudslay, en su improvisada residencia y taller de trabajo instalados en el interior de un edificio de Chichén Iztá, 1889.

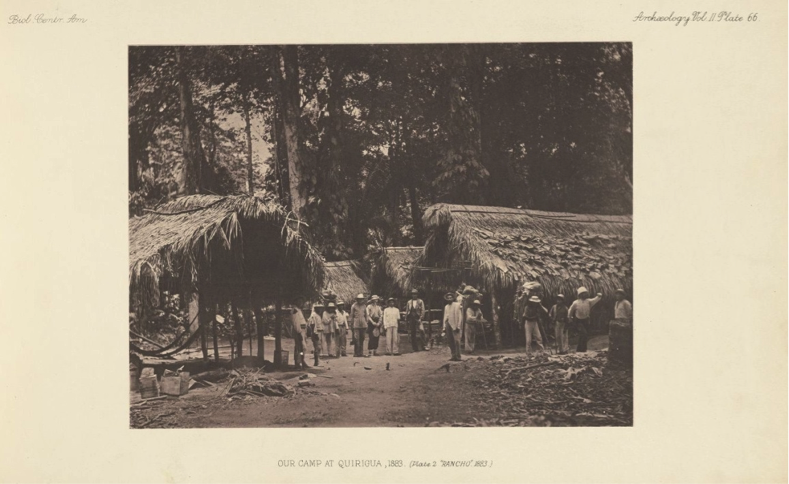

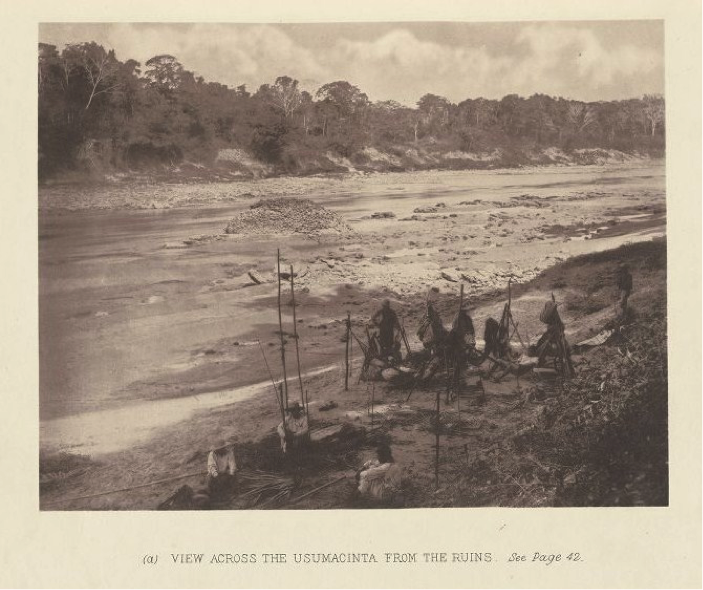

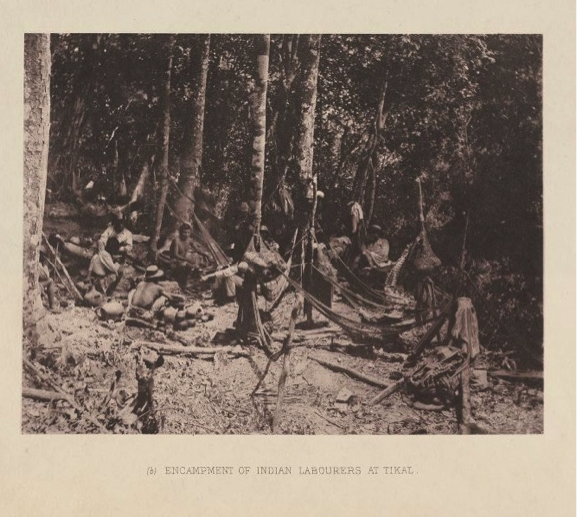

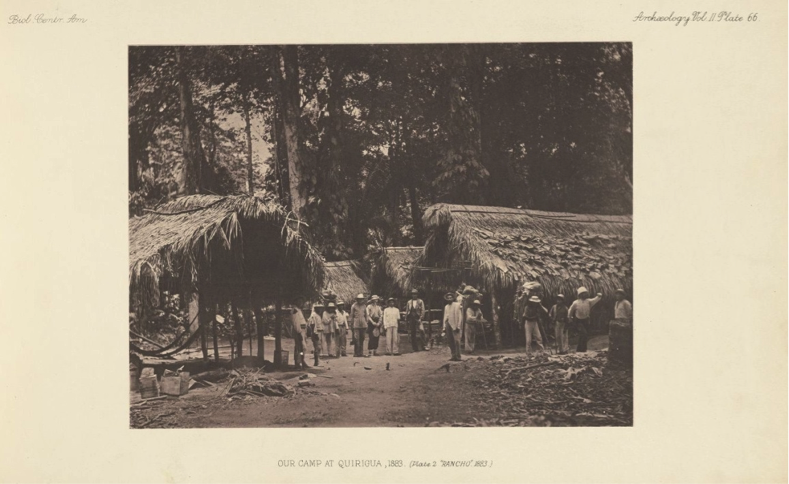

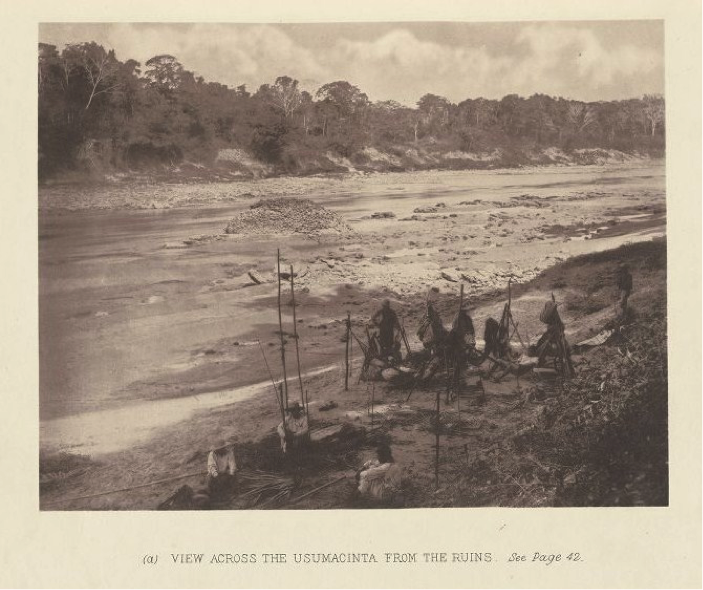

Alfred Percival Maudslay (1850-1931), inglés, pasó sus años de formación en los mares del Sur, como se conocía entonces al Océano Pacífico, como oficial menor de la Oficina Colonial del Imperio Británico, desempeñándose en la administración de los territorios coloniales en Fiji, Queensland (Australia), Tonga y Samoa. A los 31 años, en un viaje de mera curiosidad, desembarca en Guatemala por primera vez, y regresará en otras ocasiones, fascinado por los vestigios de la cultura maya, perdidos en la espesura de las selvas del norte del país, entre los años de 1881 y 1894. Durante sus viajes, financiados por él mismo, realiza trabajos de investigación para la monumental obra Biología Centrali-Americana y para el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard. Donó toda su colección al Museo Victoria y Alberto, ahora resguardada en el Departamento de Etnografía. También hay objetos suyos en el Museo Británico de Historia Natural y en el Museo de la Universidad de Harvard. A Mauslay se deben las primeras fotografías de las estructuras mayas de Quiriguá y Tikal, entre otros sitios.

-I-

La monumental Biología Centrali-Americana

De 1889 a 1902, se publicaron en Londres 63 volúmenes que constituyen un monumento a la época dorada de la exploración y la investigación científica victoriana y una obra de incalculable valor para Guatemala: la Biología Centrali-Americana o contribuciones para el conocimiento de la fauna y flora de México y Centroamérica, edititada por Frederick DuCane Godman y Osbert Salvin para el Museo Británico de Historia Natural. Esta obra enciclopédica contiene las contribuciones de medio centenar de científicos de la época, como el naturalista George C. Champion (al que le dedicamos ya una cápsula), el secretario de la Sociedad Linneana, Edward R. Alston, Eduard von Martens, miembro extranjero de la Sociedad Zoológica de Londres o William Botting Hensley, asistente para la India del Jardín Botánico y Herbario de Londres. En total, la obra contiene 1677 litografías que representan 18,587 objetos. Se recolectaron para ella 50,263 especies diferentes de fauna y flora, descubriéndose 9,263 especies nuevas.

Originalmente el proyecto constaba de 58 volúmenes, pero gracias a los descubrimientos arqueológicos de la época se aumentaron 5 volúmenes más, al cuidado del arqueólogo y especialista en la civilización maya, Alfred Percival Maudslay. Maudslay publicó 4 Atlas de gran tamaño con fotografías y grabados de las estructuras mayas y un volumen narrativo con el recuento de sus expediciones por México y Guatemala, de donde hemos tomado las fotografías que ilustran este texto. Posteriormente, y como complemento, los editores publicaron en 1899 un diario de viaje del arqueólogo titulado Una mirada sobre Guatemala y algunas notas sobre los antiguos monumentos de Centro América, escrito en colaboración con su esposa Anne Cary Maudslay, libro del que hemos conseguido una copia y la estamos leyendo, para ofrecerles más adelante la correspondiente reseña.

Sobre la Biología Centrali-Americana, he podido averiguar que Guatemala adquirió una colección completa usada, propiedad de una biblioteca británica allá por los años veinte, a instancias de la entonces llamada Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, hoy Academia, y entregada a la Biblioteca Nacional para formar parte de su fondo de consulta. Como parte de la preparación de este texto me comuniqué con la sección de libros antiguos de la Biblioteca Nacional y me informaron que en su catálogo no aparece dicha colección, informándome que para una búsqueda exhaustiva debía presentarme en dicho plantel para buscarla en los leitz físicos que tienen. Me queda como tarea ir a la Biblioteca, esperando poder acariciar dichos volúmenes, que mientras tanto, pueden ser consultados en su versión electrónica en el sitio www.biodiversitylibrary.org.

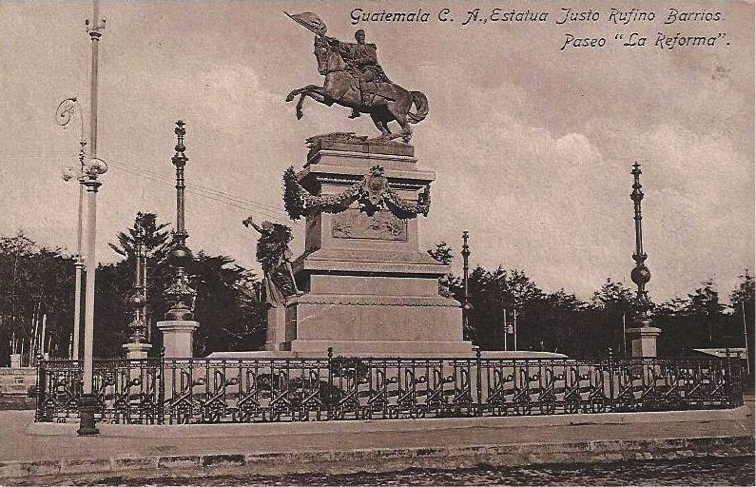

-II-

Notas de campo de Maudslay

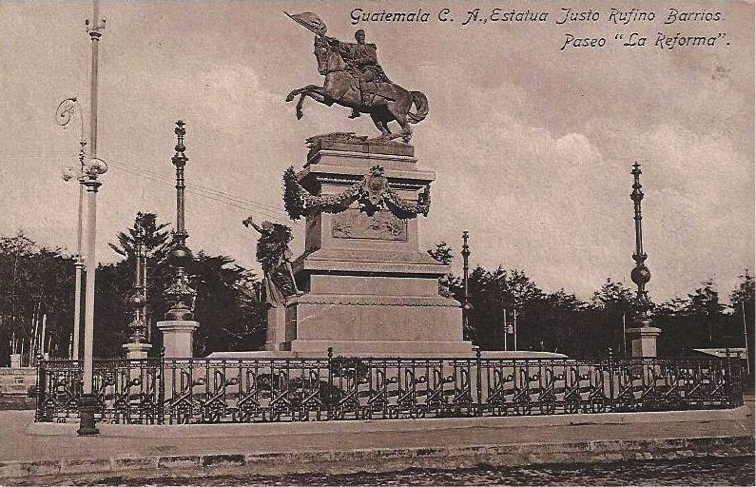

En la prestigiosa revista Mesoamérica[1], publicada por el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica –CIRMA-, con sede en Antigua Guatemala, me encontré con un extracto de las notas de campo de Maudslay, durante sus trabajos en Quiriguá, Izabal, traducido y anotado por otro estudioso de nuestra historia Ian Graham. Por razones de espacio reproducimos apenas un fragmento del artículo, que cubre el viaje realizado por el arqueólogo de Quiriguá a Cobán y viceversa, en el que se recogen datos interesantes del viaje, y de las condiciones de la Guatemala sometida a la dictadura del general Justo Rufino Barrios:

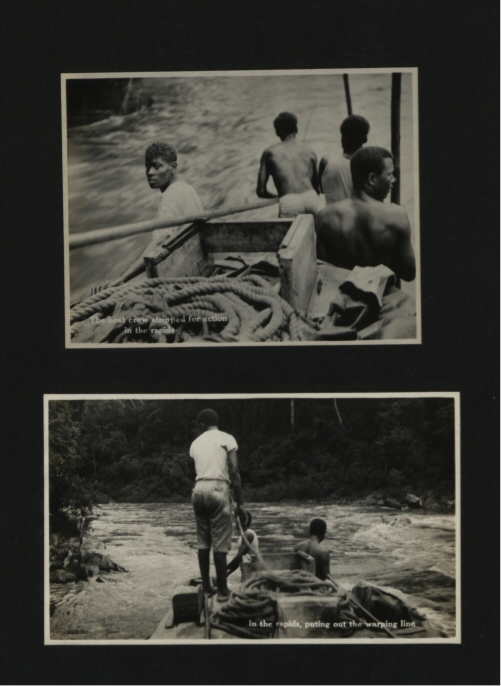

“…Martes 13 de marzo. Estando en Ysabal al atardecer recibí un telegrama de Owen desde Lívingston para decir que el ‘Esperanza’ quedaría en puerto por tres semanas así que averigüé por una canoa para remontar el río. Empaqué yeso para Quiriguá.

Miércoles 14 de marzo. Arreglé con el botero $14 para llevarme a Pansós. Potts sale mañana también para su mina en La Libertad en el Motagua.

Jueves 15 de marzo. Salimos en la canoa con Gorgonio, tres boteros, un niño y un ladino que pidió un pasaje. Salimos a las 4 de la mañana, cruzamos el extremo del lago y entramos al río cerca de las 10. Miles de mosquitos venían de la orilla siempre que pasábamos cerca de las barrancas. Río muy crecido. No había playas secas, entonces tuvimos que atracar en la barranca y cortar un poco de la maleza antes que pudiéramos hacer un fuego para preparar té, etc. Éramos muchos en la canoa pero tuvimos que dormir en ella lo mejor que pudimos ya que era imposible dormir en las orillas húmedas y plagadas de mosquitos. Pasé mala noche, los hombres remaron tanto como pudieron, entonces descansaron amarrando en un árbol lo más lejos posible de la orilla, durmieron y descansaron así hasta que los mosquitos se pusieron insoportables, entonces remaron de nuevo. Luna hasta poco después de media noche. Buen tiempo.

Viernes 16 de marzo. Esperábamos llegar a Pansós hoy pero el río estaba demasiado crecido y la corriente era tan fuerte que fue imposible, los hombres trabajaron muy bien. Ninguna playa de arena sin agua; llegamos a la boca de Cajabón [Cahabón] cerca de las 11 de la noche. Gorgonio sorprendió a un cocodrilo poniendo huevos y recogió un gran número. Otra vez la misma suerte de noche en la canoa.

Sábado 17 de marzo. Llegamos a Pansós alrededor de las 10 de la mañana, difícil conseguir mozos para llevar mis cosas. Envié por mula y caballo pertenecientes a Gorgonio, dejé a Carlos en Pasós y más o menos a las 3 de la tarde salí con un mozo, otros dos nos seguirían con las cosas. Camino bastante malo; llegamos a Telemán cerca de las 5 y tuve bastante dificultad en conseguir un mozo para llevar mi pequeño bulto a la La Tinta, por miedo a tigres, etc., sin embargo prometiendo no alejarme de él y ofreciendo un poco más de pago persuadimos a un hombre a venir con nosotros y salimos de Telemán a la caída del sol. Hermosa noche de luna. Ambos estábamos cansados y con sueño después de dos noches malas y 27 millas a caballo; llegamos a La Tinta a las 10.30 de la noche. Había fiesta. Dormimos en forma en el cabildo.

Domingo 18 de marzo. Mi cumpleaños. Salimos de Telemán a las 9 de la mañana [Maudslay se confunde, salen de La Tinta]. Nuevamente dificultad para conseguir mozo para llevar mi bulto ya que el alcalde estaba muy borracho y también muchos mozos; después de amenazar al alcalde borracho con toda clase de castigos, encontró un mozo. Cuando nos acercábamos a San Miguel encontramos a Boyd Ellis y las carretas de mulas. Me dio una carreta de Sarg. Paramos una hora en San Miguel, conseguimos un nuevo mozo y entonces seguimos a Tamahú, adonde llegamos alrededor de las 10.30 de la noche. Dormimos confortablemente en lo de Don Luciano.

Lunes 19 de marzo. Gorgonio me despertó con la mala noticia de que la mula y el caballo habían escapado en la noche. Perdimos algunas horas enviando mozos a buscar los animales, al fin nos resignamos y pedí prestado a Luciano un caballo para mí, conseguí un mozo para llevar la montura de Gorgonio, él fue a pie y salimos para Taltic [Tactic] cerca de las 10, llegamos a la 1.30, desayunamos en lo de Agapita, entonces después de cierto atraso encontramos una mula para Gorgonio y salimos a las 3 de la tarde bastante cansados, me sentí enfermo en el camino por no haber comido. Llegamos cerca de las 9.

20 y 21 (22 fuimos de pic-nic a la finca de Scott). El 21 Gorgonio fue a visitar a su gente a Cajabón ya que ningún mozo podría ser inducido a ir hasta después de la Semana Santa. Visité al Jefe[2] con Sarg, dio las órdenes necesarias para mozos y nos trató bien.

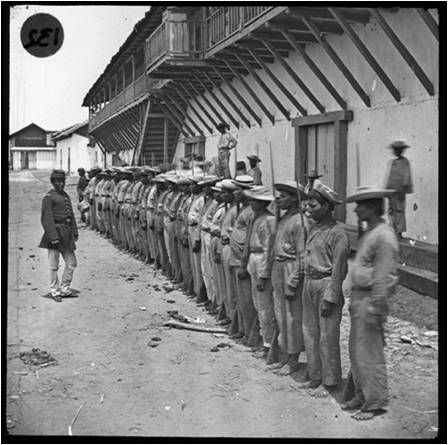

Campamento de Maudslay en Quiriguá, 1883. De allí parte rumbo a Cobán para reclutar a 20 mozos que lo ayuden en los trabajos de limpieza y documentación del sitio arqueológico.

19 de marzo. Llegué bien a Cobán y como siempre fue cálidamente recibido por los Sarg al día siguiente. Gorgonio fue a San Pedro [Carchá] para averiguar sobre mozos. Nada podría hacerse hasta después de la Semana Santa ya que todos querían ir a las fiestas. Gorgonio entonces pidió permiso para ir a Cajabón para ver a su mujer, volvió el miércoles 28. El jueves fui a San Pedro de nuevo pero los mozos no estaban listos, el alcalde dijo que deberían estar listos, el alcalde dijo que deberían estar listos el lunes temprano en Cobán, así que Gorgonio fue de nuevo el domingo 1ro de abril a la noche y trajo seis con él y me dijo que otros seis estaban encerrados en la cárcel para que no se escaparan. Pensaba ir a Pansós por Sanajú [Senahú] pasando por San Pedro así el lunes 2 de abril me despedí de los Sarg y salí para S an Pedro a caballo con mis seis mozos llevando carga. En San Pedro encontré los seis mozos en la cárcel listos para mí, pero ellos no tenían magapalis [mecapal] o cacustis [cacaste] y no tenían su comida con ellos. Uno por uno fueron sacados de la prisión a cargo de uno mayor para juntar sus cosas. ¡Pero no había rastros de los otros ocho para completar los veinte que habían sido contratados y pagados! Tomamos un voluntario en el pueblo y casi convenzo a uno de los mozos que estuvo conmigo el año pasado para ir nuevamente, pero estaba empleado en el cabildo. Mientras estaban esperando llego un ladino de Cobán y reclamó dos de mis mozos diciendo que él los había contratado antes que yo y que tenía una carta del Jefe para eso. Todo el asunto era una pura trata de esclavos, al fin me cansé y volví otra vez a Cobán dejando a Gorgonio para arreglárselas con el alcalde y diciendo que iba a ver al Jefe otra vez, llevé conmigo a todos los mozos que pude recoger, recogí mi carga y resolví volver a Pansós por el viejo camino. Me encontré con el Jefe cuando llegué a Cobán y prometió enviar otra orden (ya había enviado tres) a la mañana siguiente y ver qué podía hacer por mí, así que volví y dormí en lo de los Sarg.

Campamento de Maudslay a orillas del río Usumacinta, durante una de sus exploraciones por el norte de Guatemala. En similares condiciones habrá acampado a orillas del lago de Izabal y del río Cahabón rumbo a Cobán.

Martes 3 de abril. Salí a caballo para encontrar a Gorgonio y lo encontré justo llegando a Cobán, había conseguido que el Alcalde enviara gente para buscar mozos y estaba regresando a San Pedro para llevarlos a Cobán antes de la noche. Me trajo alguna cerámica antigua de San Pedro.

Miércoles 4 de abril. Gorgonio vino a lo de los Sarg a la mañana con algunos mozos más y un voluntario Pedro, que habla español y era un antiguo sirviente de la familia López. Inmediatamente fue hecho Caporal y recibió pago extra. Uno de mis mozos había escapado de la casa de los Sarg a la noche dejando su cacusti y provisiones, así que con Pedro había dieciocho indios en total. Otra vez me despedí y al anochecer llegamos a Tactic y dormimos en la casa de Agapita.

[Jueves] 5 de abril. De Tactic a un campamento en el camino justo pasando San Miguel, el tiempo muy bueno. Mozos van muy despacio. Uno (viejo e inútil) escapó en la noche.

[Viernes] 6. Del campamento, almorzamos en el puente de hierro y nos bañamos. A través de La Tinta a un campamento cerca de Telemán. Era evidente que algunos de los mozos intentarían escapar, uno de ellos se había adelantado con su carga y era claro que quería dejarla y echar a correr donde el camino de Sanaju [Senahú] se encuentra con el nuestro, pero G. y yo fuimos demasiado listos para él, fuimos adelante, paramos justo del otro lado del cruce de caminos, miró horriblemente disgustado cuando nos vió esperándolo. Arreglé con Gorgonio para vigilar por turnos durante la noche, así que no me acosté hasta casi la una. Nuestra vigilancia era necesaria porque nuestro amigo se mantuvo despierto toda la noche esperando la oportunidad de escapar.

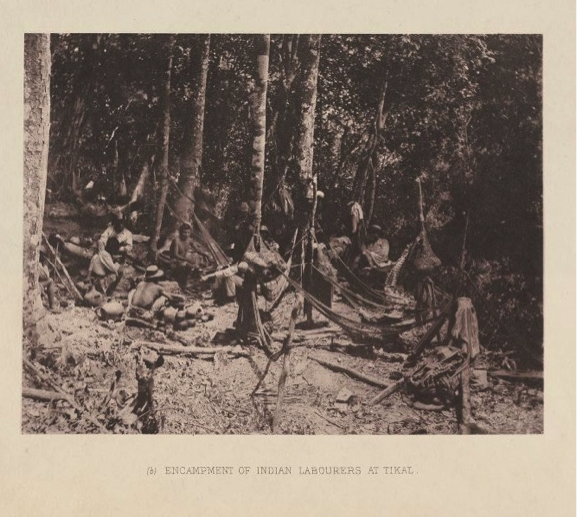

Campamento de mozos indígenas en Tikal, contratados por Maudslay para la limpieza del sitio. En sus notas de campo resalta las condiciones en que se “contrataba” a estos hombres, puestos en la cárcel por los Jefes Políticos para obligarlos a trabajar para el arqueólogo.

[Sábado] 7 de abril. Llegamos a Pansós. No había canoa o bote lo suficientemente grande para llevar a toda la partida, así que enviamos a los mozos que pensamos que más querían escaparse río abajo en una lancha que estaba llevando café a una goleta en el lago. Dormimos en el cabildo de Pansós.

8 de abril domingo. Dejamos Pansós en canoa con Gorgonio y ocho mozos. Remamos muy despacio y alcanzamos la boca del río a medianoche, pasando la lancha en el camino.

9 de abril. Cerca de las seis de la mañana cruzamos el lago, paramos para tomar café en la orilla y bañarnos. A las once llegamos a Ysabal. La canoa regresó para traer los otros mozos de la lancha. Visité a la señora Potts, desayuné con ellos y retiré mis cartas. Comenzamos a caminar cerca de las 2 de la tarde con los mozos y dormimos en el camino a Quiriguá.

10 de abril. Llegamos a Quiriguá cerca de las diez, encontré a Carlos en la casa de Onofre enfermo con fiebre, me enteré que los tres mozos habían estado enfermos, pero que Giuntini y Charlie Blockley habían estado bien. Don Onofre insistió en que me quedara a desayunar, luego salí para las ruinas. Encontré al mozo viejo en el camino, se veía bastante mal y estaba yendo a su casa. Le dije que parara en Quiriguá esa noche y yo le enviaría su dinero, nos dimos la mano y pareció muy contento de verme; llegué a las ruinas, encontré a Giuntini y Charlie quienes se alegraron mucho de verme. G. ha hecho adelantos con el gran ídolo. Nicko está trabajando en el lugar de Carlos. Pagué a los dos mozos Domingo y San Jago [Santiago] y les dije que podían ir a su casa al día siguiente…”.

[1] Maudslay, Alfred P. Notas de Alfred P. Maudslay en Quiriguá, 1883 (Ian Graham). Mesoamérica. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA). Año 3, diciembre 1982.

[2] Se refiere al Jefe Político del Departamento de la Verapaz.

Al que no es perro, sino patriota… II parte

Rodrigo Fernández Ordóñez

Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, querido maestro y amigo.

Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, la inefable ley de la política centroamericana, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro, publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. Se respeta al igual que en la Revista en donde se publicó originalmente, la ortografía original.

Espectacular fotografía de la Isla de Flores, aproximadamente de 1930. No habría cambiado mucho su aspecto desde que el Doctor Molina Flores deambuló por sus calles matando el tiempo durante su destierro en 1888. (Fotografía propiedad Guillermo Fion).

-II-

La expulsión

La segunda parte de las memorias del exilio del doctor Pedro Molina Flores están contenidas en dos cartas escritas por el médico a su esposa, Agustina Molina Zea, en las que a manera de diario relata sus aventuras y desventuras. Esta segunda parte es más personal, quizá por la sorpresiva sucesión de hechos y es más detallada que la primera.

El castigo impuesto al doctor Molina Flores, inició el 16 de agosto de 1888, con su confinamiento a la remota isla de Flores, en el departamento de Petén, lugar en donde permaneció hasta el mes de diciembre de ese año, cuando las cosas cambiaron nuevamente. El lunes 3 de diciembre, relata el doctor Molina, se encontraban haciendo la sobre mesa en casa de su amigo Federico Arthés, recibió con sus amigos exiliados la orden de presentarse a la “Mayoría de la Plaza”. Los esperaba un grupo de 30 soldados, apostados a un costado de la iglesia y que al acercarse ellos los rodearon y “…con armas cargadas i bayonetas caladas presenciaron el registro que un capitán, un teniente, Mariano Enríquez, vestido de paisano con revólver en mano, i el alcaide de la cárcel nos hicieron para ver si cargábamos armas prohibidas…” Las autoridades peteneras también ordenaron el cateo de la casa de los exiliados y los pusieron en prisión. Las medidas, severas y sorpresivas, afectaron lógicamente los ánimos del autor de esos recuerdos y de sus compañeros de desgracias, sobre todo por lo repentino de la situación.

“La prisión de Flores, que sarcasmo histórico y escrito, es hedionda, inmunda, oscura i sumamente húmeda. Esta mal techada con hojas de guano i cuando llueve caen goteras por todos lados, así es que el cuarto dia en que hubo un temporal de mas de 24 horas, tuvimos necesariamente que mojarnos. Como no se nos permitió cama, teníamos que dormir en el suelo i la humedad que pasaba a la ropa de dormir a la que teníamos puesta, pues nos acostábamos vestidos, no nos dejaba conciliar el sueño mas que poquísimos instantes…”.

Se ordenó la completa incomunicación de los prisioneros. Los prisioneros, que tenían vista a la plaza desde su celda, sólo podían ver que la vida continuaba para los que estaban afuera. Así pasaron cinco días, hasta que en la noche del viernes 7, un guardia se acercó para informarles que saldrían de la isla al día siguiente, a las 5 de la mañana, sin darles mayor explicación, ni del origen de la orden, ni de su destino. Al final, la columna de prisioneros y guardias salió de la cárcel el día sábado 8 de diciembre a eso de las 8 de la noche, y tras una conmovedora despedida de los vecinos de la isla que salieron a la calle para despedirlos y regalarles cosas para su viaje, los subieron en lanchas, y se dirigieron a El remate. La carta abunda en detalles de su penoso viaje a pie, atravesando la selva, en condiciones sumamente difíciles, que a la distancia todavía provocan admiración. Por ejemplo, copio la descripción del viaje de Macanché a Yaxhá:

“…Salimos de Macanché a las 6 de la mañana, atravesando por caminos tan cerrados i fangosos, que las bestias se iban hasta el vientre i nosotros apartando ramas con i sin espinas, bejucos i escapando contra los troncos de los árboles las rodillas i sufriendo además las molestias de los zancudos i mosquitos, caminamos 12 leguas, llegando con las rodillas golpeadas i la cara i las manos rayadas por las espinas a la laguna de Xarjá a las 8 de la noche en donde hacía un frío bastante molesto, i una luna tan blanca i tan clara que convidaba a contemplarla toda la noche, a pesar de las mil fatigas de esa penosa jornada…”.

El relato del viaje y sus dificultades va adornado de sus impresiones al atravesar la cerrada selva y los comentarios que le provocan los guardias, pues la tropa es amistosa y atenta con los tres exiliados, mientras que los oficiales tratan de endurecer el trato e interrumpir la relación entre los desafortunados prisioneros y sus guardianes. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los sencillos soldados montaban las hamacas y compartían sus magras raciones con Molina, Valladares y Pomaroli. También nos da interesantes detalles de su captura en ciudad de Guatemala y de su expulsión hacia Petén:

“…De la misma manera que se nos puso presos e incomunicados en las bartolinas de la Penitenciaría de Guatemala, sin que se nos dijera porqué, ni de orden de quien; que se nos sacó en la oscuridad de la noche solo con la ropa que teníamos puesta i se nos mandó montados en unos machos i con una escolta de 25 soldados para el Petén, de la misma manera, de la noche del 3 al 8 del corriente mes, se nos tuvo presos, incomunicados i sufriendo toda clase de molestias i privaciones…”.

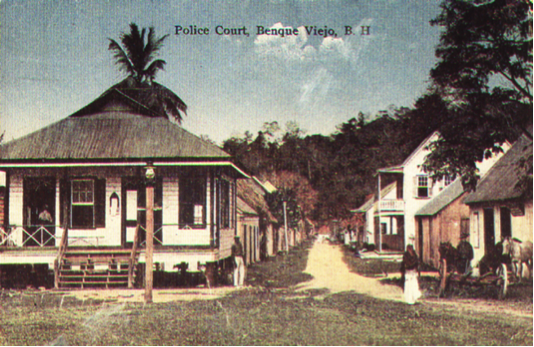

Por órdenes del Jefe Político de Petén, Juan Monge, la columna de soldados los dejó en la aldea Plancha de Piedra, a “…un cuarto de legua de la frontera de Honduras Británica…”. Allí se despide el oficial al mando y los exiliados, por sus propios medios llegan a la última población del lado guatemalteco, Río Viejo, en donde cruzaron para Belice. En total, el viaje desde Flores hasta la frontera les tomó 5 días.

-III-

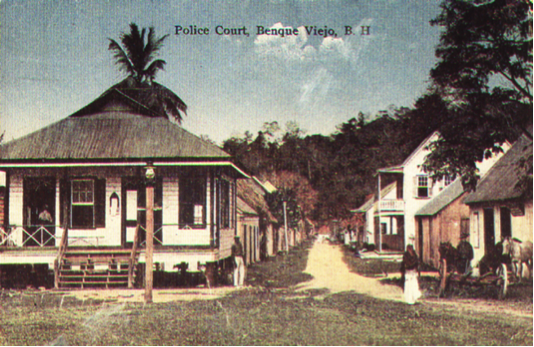

Belice

Del lado beliceño está la población de Benque Viejo, en donde tuvieron la agradable sorpresa de ser bien recibidos por el alcalde, Ponciano Rioverde, quien incluso ordenó habilitar para dormitorio una de las piezas de la Municipalidad. Esa noche, relata el doctor Molina, la temperatura cayó, haciendo un frío intenso que lo mantuvo despierto toda la noche: “…yo no pegué los ojos ni un minuto, pues envuelto en mi capa de hule me pasé la noche entera andando de un lado al otro del corredor de la Municipalidad para ver si con el ejercicio me calentaba un poco…”.

A propósito de Benque Viejo escribió el doctor Molina: “…es un pueblo pequeño mui parecido en todo a Flores por la construcción de las casas i las costumbres de sus habitantes puesto que está formado, -en su mayor parte-, de gentes que han emigrado del Petén, molestados i perseguidos por las despóticas autoridades de ese desgraciado Departamento, i en busca de la recta justicia i de la amplia libertad de que se goza bajo el amparo de las leyes inglesas…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

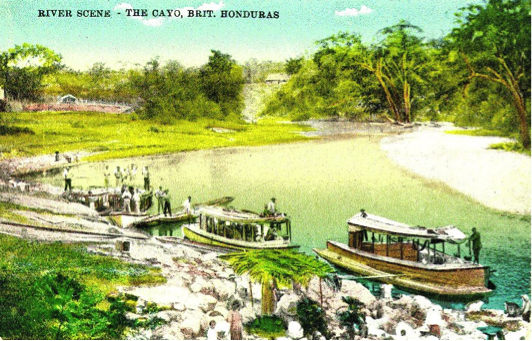

Benque Viejo era una típica población de frontera, habitada tanto por guatemaltecos como por súbditos de su majestad británica, pero que funcionaba como un eficiente centro de comercio al que acudían los peteneros para abastecerse de “los principales productos que consumen”, en palabras del doctor Molina. Allí no solo fueron bien recibidos por la autoridad municipal, sino también por los ciudadanos comunes y corrientes, resaltando un mexicano originario de Yucatán, Felipe Novelo, propietario de una gran tienda de abastos en la población, que los llenó de regalos. Allí permanecieron apenas dos días y tras enterarse que los caminos no eran adecuados para un viaje, decidieron continuar su ruta navegando los ríos del país, con rumbo a la ciudad de Belice. Así, desde Benque Viejo, hasta el Cayo y desde allí hasta la capital de la Honduras Británica realizaron el viaje en balsas, agregándole un tono de aventura al doloroso viaje al destierro. El dolor se vio atenuado un poco por el buen trato que les dispensaron las autoridades británicas, “…con su amabilidad, finura i excelente educación, atraen a todo el que tiene que tocar con ellas…”.

En contraste con las groserías y prepotencias de las autoridades republicanas de Guatemala.

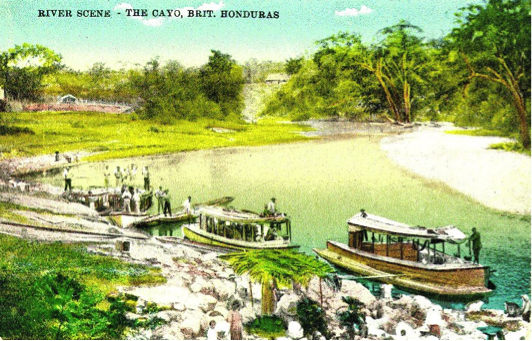

En Benque Viejo se embarcaron en un bote de regular tamaño, en aguas del río Macal, que una legua río abajo se unía con el Río Viejo. En total, la navegación por los ríos interiores hasta ciudad de Belice les tomaría 4 días, y en su carta va dejando constancia de los lugares por los que van pasando, algunos caseríos, otros un mero grupo de ranchos y otros unas meras monterías abandonadas, en donde paraban a comer o acampar para pasar la noche. El exiliado describe así las condiciones de su viaje: “…El pipante en que nos embarcamos tiene unas 18 o 20 varas de largo por cerca de 5 cuartas de ancho en su parte media, donde para cubrirnos del sol nos pusieron lo que los bogas llaman carroza, que no es mas que una especie de cubierta de lona parecida a la de ciertos camajes de Melgarejo, -al en que salen los toreros-, sostenida por tres columnitas de madera con su barandita de una a otra columna, i con lienzos que se pueden recojer i soltar en los cuatro lados de la carroza que apenas tendrá vara i media de longitud i en cuyo reducido espacio, íbamos los tres nosotros, con el bueno del amigo Terán…”

Del viaje que narra nuestro paisano, llama la atención la soledad de los parajes. La mayoría de los puntos que tocan hasta la capital de la posesión británica (Peñalocote, Asinchiguac, Benque Satridecric, Catincric, Racondra, Mariduchampa, etc.), son meras referencias de paso, pero no poblaciones en sí mismas. Algunos no son más que bocas de playa a la orilla de la corriente en donde amarraron para pasar la noche. Es la misma sensación que uno tiene de leer Viaje sin mapas, de Graham Green, por las costas del Golfo de Guinea, por ejemplo, testimonio del paso por una tierra remota y virgen, en donde la novedad es una cascada, una familia de lagartos o un lejano y olvidado naufragio. Parece un paso por tierra muerta. Del viaje río abajo, nos deja su impresión: “El río Viejo desde donde su junta con el Macal, hasta Taloba, compensa en mucha parte las infinitas molestias del viaje por agua, porque es bellísimo, con agua tan limpia, pura i cristalina, que aun en lugares mui hondos se alcanza a ver su asiento que es formado, en toda su extensión, de piedras de diversos colores…”.

Postal coloreada a mano de El Cayo, Belice, de principios del siglo XIX. Por este lugar pasó el doctor Pedro Molina Flores en su camino rumbo al exilio. Seguramente presenció alguna escena similar. En su carta cuenta: “…como a las 6 de la mañana me dí una buena lavada con aquella agua fresca i sabrosa, del hermoso y cristalino rio por donde venimos a Belize el día que nos embarcamos en el Cayo…” o este otro fragmento interesante: “…El Cayo es como una hacienda, i es propiedad de Mr. John Waights en cuya casa estuvimos alojados, comimos ese día, dormimos en la sala de su casa sobre el piso de madera, -porque las hamacas no son de nuestro agrado-, tomamos café al siguiente día i almorzamos dos horas después, i cuando le preguntamos cuanto le debíamos, no solo nos dijo que absolutamente nada, sino que, si el viaje se demoraba, podíamos permanecer en su casa el tiempo que quisiéramos…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

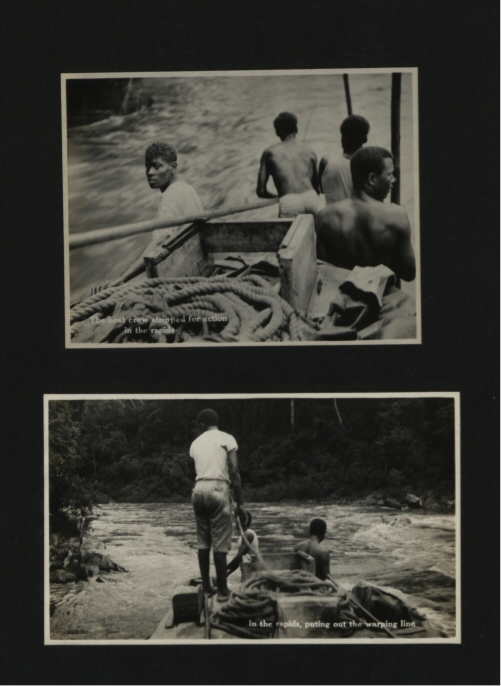

Navegación por los ríos interiores de Belice, imagen de finales del siglo XIX. Apuntó el doctor Pedro Molina en su carta-memoria: “…a las 3 en punto de la tarde, con un sol que quemaba nos embarcamos en un pipante de Don Felipe Novelo fletado por Dn. Vicente Góngora, con 6 bogas, tres negros i tres blancos, i el capitán un negro, joven, cantador, Juan Crisóstomo Requena, que entiende perfectamente el castellano i lo habla mui regular…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

De su narración por las aguas de los ríos interiores de la Honduras Británica (como conoció él a Belice), no puedo resistir compartirles este hermoso fragmento, que me regresó a mis lecturas Rodríguez Macal, recordándome un pasaje de su hermosa novela Guayacán, cuando Valentín, el héroe del libro, tiene que dedicarse a largartear en las lagunas peteneras para sobrevivir:

“…En sus riberas [del Río Viejo] se ven árboles parecidos a los que se encuentran a orillas del rio de la Pasión. En este caudaloso río uno de los más grandes de la República, no vimos lo que en rio Viejo, muchos lagartos grandes i pequeños en sus márjenes, que los bogas se divertían en hacerles fuego con un par de escopetas que llevaban tirándoles con postas gruesas. Hasta aquí vine a saber que no es, pegándoles en el cuerpo ni en la cabeza como se les mata o se les deja impotentes, sino en el tronco de la cola como lo hacían nuestros cazadores de Africa, con éxito incierto según la distancia i el tamaño del animal. También vimos muchas higuanas asoleándose en los árboles de las orillas del río que llamaban mucho la atención de los bogas…”.

La navegación fluvial terminó el día martes 18 de diciembre de 1888, cuando alcanzaron las aguas del río Taloba, sobre cuyos márgenes ya pudieron divisar en horas de la madrugada de ese día, “…el rastro de los cerdos, la casa de la pólvora i en seguidas, de uno i otro lado del río, canalisado, los astilleros i las preciosas y pintorescas casas de la población, a donde llegamos como a las 7 de la mañana…”.

Ciudad de Belice (finales del siglo XIX). Relata el Doctor Flores: “Los Chalet del Hipódromo, inclusive el de Nacho Barraza que es el de mejor gusto, de los construidos en Guatemala, serían aquí una irrisión, comparados con las mui bonitas i caprichosísimas casas de madera que por todas las calles hai en Belize, de dos, i hasta de tres pisos (…) lo precioso de los edificios i las casas, así como de lo pintoresco del mar visto desde el puente, desde donde siempre se contemplan multitud de embarcaciones de todas clases…” (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

La narración se suspende por 10 días, retomándola el viernes 28 de diciembre, en donde hace un recuento de los pasatiempos en que ha matado la ociosidad del exilio. Ya se detecta, a partir de esta fecha cierto hastío, cansancio de no hacer nada, e inquietud por el futuro, producto seguramente de las fechas, llenas de recuerdos familiares y fiestas de alegrías lejanas. “Por la mañana salimos a recorrer la ciudad para que la conociera José, i por la tarde fuimos a ver las carreras de caballos i un juego de palos i pelota, -mui del gusto de estas gentes-, que tiene lugar en una calle ancha cubierto el piso de grama, situada al sud-oeste de la población, entre el cementerio i el mar, calle de nuestros tristes paseos…”

A partir de su llegada a la ciudad de Belice se empieza a quejar nuestro memorioso de roces con sus compañeros de infortunio. Se queja de que Pomaroli y Valladares fuman mucho, hablan mucho, son muy desordenados, se olvidan de escribir a sus familias, y el colmo (para él): “…i hasta me hacen ruido, me menean la mesa i se ponen a charlar alrededor de esta con el puro i el cigarro en la boca, en los momentos en que yo escribo…”. Al fin, las tensiones se vuelven insoportables y Pomaroli decide irse de Belice hacia Puerto Cortés, para probar suerte en Tegucigalpa. Para colmo la temperatura empieza a subir y “…esto está como en los días mas calientes del Petén, que sin ser mui fuertes, nos hacían sudar noche i dia, lo mismo que allá nos mantenemos en mangas de camisa, de dia cuando estamos en la casa, i de noche dormimos apenas con una sábana o sin ella…”, no es difícil imaginarse que la convivencia se volviera un asunto muy delicado, sumando la tristeza, la incertidumbre del futuro y la rabia de la injusticia de verse expulsados de su propio país. El 1 de enero el doctor da rienda suelta a su tristeza y deja escrito: “Lo mismo que la Pascua, este día primero del año ha sido uno de los más tristes de mi vida. ¿Qué será de los 364 que faltan?”

La ciudad de Belice es un lugar tranquilo, en donde al igual que en Flores, los acontecimientos dignos de mencionar son las borracheras que los habitantes se ponen los días sábado. Para colmo de males, los que traen las noticias son los vapores que atracan en su puerto, pero una fuerte tormenta azota la ciudad el día 2 de enero, rompiendo el vínculo de la ciudad con el mundo exterior. El caso de Pomaroli roza el dramatismo, por ejemplo. Había decidido tomar el siguiente vapor para Puerto Cortés, con el fin de establecerse en Honduras, pero el barco, el Mac-Gregor se retrasa, dando lugar a los rumores más increíbles: “…Unos dicen que se perdió, otros que se incendió, quien que se fue a pique, i otros que está encallado en tal o cual escollo, varado en tal o cual arrecife o banco, en esta o en aquella costa, sin que haya habido ninguna otra nave o embarcación que traiga alguna noticia…”

Y la incertidumbre de la espera, o la necesidad de matar el tiempo hacen que el doctor Molina recorra la ciudad evaluando la situación del sistema de salud, al que califica de deficiente, afirmando (para nuestra sorpresa), que el guatemalteco de 1889 era muy superior al beliceño. Afirma: “La Medicina i la Farmacia aquí están en pañales”. Sólo identifica a un médico, con el doctor Federico Gane, hondureño con estudios en Irlanda, como figura competente. Se entrevista con otros profesionales (los doctores Van Tuyl y Thompson), “…i que ambos se parecen al Dr. del Fausto, en lo viejo, i por que entre retortas i frascos de diferentes tamaños, figuras i colores, colocados en una estantería de mal gusto i mugrienta, -que es lo que constituye su incompleto botiquín-, en vez de buscar el remedio para los enfermos que les consultan, o de descubrir los arcanos de la naturaleza, solo tratan de sacarles las monedas de las bolsas a los clientes que caen en sus manos…” Los califica de curanderos y médicos de pacotilla, y afirma que ni todos los medicamentos juntos que existen en toda la ciudad, “…valen juntas, el frente de la Farmacia de Sierra, Monge, Saravia, Avila, etc…”

Para el día 5 de enero no se tenían noticias aún del vapor Mac Gregor, pero el doctor Molina ha decidido, por lo que parece desprenderse de sus cartas, quedarse en ciudad de Belice a ejercer la medicina mientras pasa el aguacero del exilio.[1] Le pide a su esposa que a vuelta de correo le remita su título de médico, “unos recetarios de Defresne”, y algunos libros de consulta. Mientras tanto, su compañero de destierro, Carlos Pomaroli, parte de la ciudad de Belice el día 8 de enero por la mañana a bordo del vapor Wanderes, rumbo a Puerto Cortés. Este vapor les llevó la noticia del encallamiento del Mac-Gregor en la bahía de Asunción. Lo despide la noche anterior, dando un paseo dominical por las desiertas calles de Belice: “…Este es el día mas triste en Belize, pues solo se oyen por las iglesias cantos relijiosos en coro, sermones, lecturas i pláticas en la mañana, en la tarde i en la noche…”.

Desgraciadamente, la carta del 8 de enero termina sin más información, por lo que desconocemos el destino del doctor Molina Flores y su otro compañero de destierro, Luis Valladares y Jonama. Tampoco los editores de la revista abundaron en notas sobre el final del exilio del médico y su amigo, por lo que deberemos buscar en libros y diarios de la época para conocer cómo termina esta historia, tarea que dejaremos para cuando el tiempo abunde. De momento, nos quedamos con una suave nostalgia, queriendo creer que las cosas le fueron mejor al doctor con la subida a la presidencia de otro aprendiz de dictador, el general José María Reina Barrios y la satisfacción de habernos podido asomar, por dos semanas, a un pasado remotísimo de nuestra historia.

Otra hermosa vista de la ciudad de Belice. El Saint Johns College, en Loyola Park. (Fotografía publicada en skyscrappercity, foro Belice).

[1] El no tendría como saberlo, pero ya para 1892 Guatemala estrenaría presidente, e imaginamos que el destierro habría terminado para nuestro compatriota ya para esas fechas.

Al que no es perro, sino patriota…

Primera Parte

Rodrigo Fernández Ordóñez

Al licenciado Carlos Alfonso Álvarez-Lobos, respetado maestro.

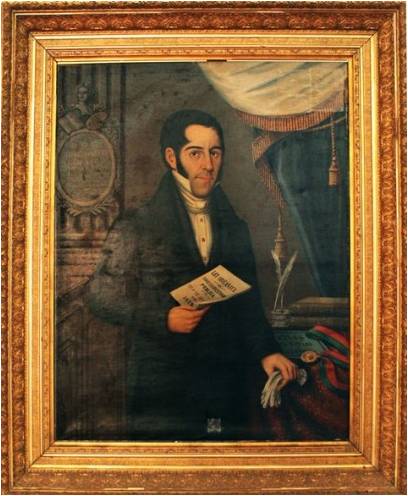

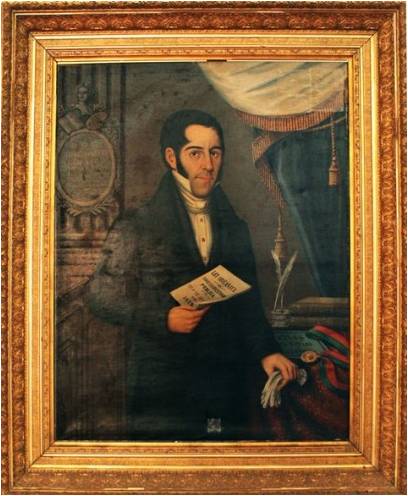

Miguel Ángel Asturias, esa inagotable fuente de orgullo para los guatemaltecos, en su insuperable novela Viernes de dolores, a la que ya nos hemos referido ampliamente en textos anteriores, apuntaba reconstruyendo la Huelga de Dolores de 1928: “Otro cartelón. Lo traían un grupo de estudiantes disfrazados de perros. Aullaban… aullaban… AQUÍ, AL QUE NO ES PERRO, SINO PATRIOTA, SOLO LE QUEDA ENCIERRO, DESTIERRO O ENTIERRO. Aullaban… aullaban… aullaban…” Alguien llamó, (no logro recordar en donde lo leí), a esta frase, “la inefable ley de la política centroamericana”, y como si quisiera validar ambas afirmaciones, me encontré, durante mis lecturas de fin de año, con las memorias del Doctor Pedro Molina Flores, quien sufriera como castigo el destierro. Fueron publicadas en dos entregas en la Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, en sus números 5-6 y 8, correspondientes a los años 1973 y 1983. En la presente reseña, hemos respetado, al igual que en la revista en donde se publicó la totalidad del texto originalmente, la ortografía original.

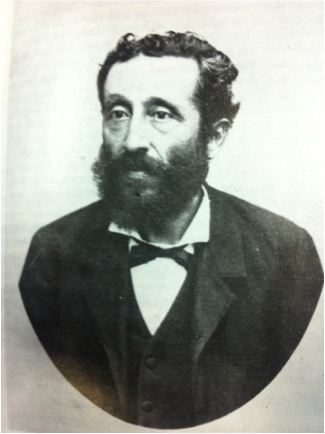

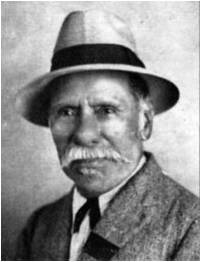

Doctor Pedro Molina Flores, opositor del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, fue desterrado a la Isla de Flores, Petén en 1888. Desde allí escribió varias cartas, en donde relata a su madre su experiencia. Luego seguiría su exilio en Belice. (Fotografía publicada en la Revista citada).

-I-

Isla de Flores

Corre el año de 1888 y el “Señor Presidente”, dueño y señor de los destinos de los guatemaltecos mientras dure su período, ha dispuesto el “destierro” de tres importantes opositores políticos a la remota isla. El doctor Pedro Molina Flores según se apunta en la citada revista, relató su dolorosa experiencia a su madre en cartas enviadas desde su peculiar destino, la Isla de Flores, que flota plácidamente sobre las aguas del Lago Petén Itzá, en lo que vendría a ser la tropical Siberia del régimen liberal de Guatemala. Lugar remoto, con poquísimas y dificultosas comunicaciones, Petén se antojaba el mejor destino para deshacerse de enojosos contrincantes políticos. Así, al presidente de turno, general Manuel Lisandro Barillas Bercián, de quien nos ocuparemos al detalle en una próxima cápsula, optó por enviar a este destino a tres de sus opositores principales: el doctor Pedro Molina Flores[1], el capitán don Luis Valladares y Jonama y el señor Carlos Pomaroli y Vidaurre. Los deportados llegaron a su destino tras un duro viaje que duró 22 días.

Según relata Flores en sus recuerdos, las condiciones de su “extrañamiento”, son duras, pues ya en la isla: “…como a la una que el Jefe Político nos llamó a uno a uno a la Comandancia para advertirnos que quedábamos con la isla por cárcel i con la prohibición de atravesar el lago, no sin comunicar a todos los dueños de canoas i por circular a todas las autoridades de los pueblos i aldeas del departamento, las severas penas en que incurrirían las autoridades que nos prestasen el menor auxilio…”

Sus recuerdos inician con la descripción de la isla, en la que abunda en detalles propios de quien no tiene mucho que hacer. Asegura Flores: “…Tiene [la isla] 169,576 varas cuadradas, aproximadamente, 16 manzanas, i mide de norte a sur 436 varas i de oriente a poniente 364 según la reciente mensura practicada por nosotros mismos, ayudados de uno de los Rejidores, Don Francisco Zetina, el día de ayer, viernes 9 de noviembre de 1888. Se le calculan 1,300 habitantes i cuenta con 286 casas de guano o sea de palma, i 22 con techos de zinc…”

Como los recuerdos han sido escritos en cartas, el autor intenta reconstruir a sus familiares las condiciones en las que está viviendo tan duros momentos. Por eso, a veces se explaya en detalles que podrían parecer triviales, pero que para beneficio del lector a 127 años de distancia, describen esta pequeña población con una sensación de inmediatez, que nos permite imaginar sin mucho esfuerzo su vida cotidiana. Por ejemplo, al hablar de sus calles, que describe empedradas con “piedra de cal”, apunta “…i que muchos callejones, avenidas i calles tienen una pendiente tan precipitada como nuestra cuesta de la Barranquilla i como la situada al lado sur del cerro del Cármen ¡qué de percances no sucederá a cada rato!…”, cuestas que se tornan peligrosas ante la costumbre de calzado de los peteneros de aquél entonces, que acostumbraban a usar “macasinas blancas” los hombres, (calzado al que se aficionó su compañero en el exilio, el Capitán Valladares), y las mujeres “…sus feas chancletas con pie desnudo, pues solo los días de baile se ponen medias durante el tiempo que este dura…”

Edificio de la Comandancia Política (comienzos del siglo XX), construido por el Jefe Político Don Isidro Polanco. Flores lo describe así: “Al oriente de la Plaza de Armas con vista hacia el Poniente, queda el edificio nacional que se compone de cuatro piezas separadas por tabiques, con un fondo como de siete varas. Las puertas son tres con vista a la plaza i otra que da a la parte posterior frente al costado de la escuela de varones. La de en medio que se comunica con esta, la separa por un callejón como de tres varas de ancho las diferentes oficinas. Esta puerta tiene arriba la siguiente leyenda en forma de semicírculo el primer renglón i en grandes caracteres de imprenta: “Edificio Nacional”, “BARRIOS”, “Flores, Julio 19 de 1880”. (Fotografía publicada en la citada revista).

Los todavía hermosos callejones que desembocan en las aguas del lago, los describe en estos términos:

“Los callejones que dan a la playa situados entre casa i casa de las de la orilla son 22, i de estos, 12 no tienen nombre i los otros son, ‘El Peligro’, ‘El Silencio’, ‘Las Palmas’, ‘El Recreo’, ‘La Aurora’, ‘El Recuerdo’, ‘Las Flores’, ‘El Estrecho’, ‘El Encuentro’, i ‘El Paraíso’. Algunos de estos tienen hasta cuatro varas de ancho i otros apenas tres cuartas, i el nombre de varios de ellos recuerda ciertos incidentes novelescos que sería largo describir…”

Su residencia ha sido establecida en la Primera Avenida Sur de la isla y calle 15 de septiembre de 1821; apunta esta información con un claro dejo de ironía, aunque creo que a ningún lector de sus cartas se le habrá pasado por alto el guiño tragicómico de la situación. Para satisfacer nuestra curiosidad de cómo vivían los peteneros hace un siglo y cuarto, don Pedro describe su casa de residencia:

“… para nivelar el piso, han tenido que hacer grandes rellenos de una hasta dos varas de alto, i para subir a estas, se necesitan gradas con sus correspondientes barandas de calicanto al frente de las puertas o gradas situadas, en uno, o en los dos extremos de la casa, con un corredor con su correspondiente baranda de madera de todo el largo del frente de la casa. Este corredorsito, como de 4 a seis cuartas de ancho (como en la gran casa de los confinados) cubierto por una parte del techo, i este sostenido por delgados pilares, les da a las casas un alegre i bonito aspecto. La que nosotros habitamos tiene 15 varas de frente, dos grandes puertas i una ventana idem que dan al corredor de la calle, otra puerta grande que cae al pequeño patio, una cocina de regular tamaño i sus escusados hechos e mes anterior en virtud de un bando publicado por la Jefatura Política en que se prevenía el aseo de las playas (…) Nuestra casa tiene además un gran escaño de mezcla al pie de nuestro ancho corredor (6 cuartas) en donde los transeúntes i algunas vendedoras se sientan a descansar, a ver pasar a los paseadores, o se suben para espiar a los tabacundos, como nos dicen a los confinados…”[2]

Esta casa, según su propia descripción estaba a 20 varas del lago, pero por el relleno sobre el que se levantaba, dominaba a las calles del frente y desde la esquina, asomando al callejón se podían divisar sus aguas y el islote de Santa Bárbara, en donde se encontraba “el rastro de reses i cerdos, tan bonita, tan simpática” y bajando por la calle, hasta la orilla del lago, se podía divisar el cercano pueblo de San Benito, al que llama “precioso pueblo de negritos”. Pero la tranquilidad y la inacción, eran causa de negros pensamientos:

“…¡Cuántas i repetidas veces ante las bellezas naturales de este cielo, de este sol, de este lago i de este conjunto, de veras admirable, no hemos suspirado al ver que los de nuestras familias, nuestros amigos i demás personas que merecen nuestro cariño y respeto, no pudieran, por un instante siquiera, contemplar desde allá, lo que nosotros admiramos aquí, todo el día, i parte de la noche!”

Porque por muy hermoso sea el lugar al que los hayan enviado, el exilio es siempre duro por lo que tiene de separación, de incertidumbre, de monotonía. Y es que la isla era un lugar en donde no pasaba mucho. Apenas unas pocas trompadas los sábados por la noche entre los infaltables borrachines, “…i los domingos, que son los días en que hacen sus grandes papalinas contentándose con gritar y cantar por las calles, i cuando el ardiente anisado que toman, que parece plomo derretido, se les sube mucho a la cabeza, se refrescan bañándose en la laguna con todo i ropa…”

La comida también es un problema. En un lugar tan remoto como lo era la isla en el siglo XIX, fuera de cualquier ruta comercial, los recursos habrán sido limitadísimos. Escaseando principalmente los alimentos no producidos allí. En consecuencia la carne bovina no era un problema, es más, el Doctor Flores se queja de su predominancia en la dieta petenera, pero en cambio: “…El pan es insufrible; o dulce cargado de panela, o completamente desabrido, por mal nombre, llamado salado. El dulce, tiene la forma de un pan francés nuestro con doble de largo, por ancho, i con su hendidura en medio; el salado lo mismo, pero la hendidura en uno de los lados; el francés, del tamaño del de allá, pero mucho más alto i con cuatro divisiones que se cruzan por el centro (este es el único pasable ahora que lo han mejorado desde nuestra llegada aquí debido a nuestras indicaciones)…” Otros componentes de la dieta diaria de la ciudad, en el exilio petenero en cambio, eran escasos, como el azúcar o la leche, y el queso era llevado desde lugares tan lejanos como Cobán o Belice. Frutas, apenas naranja, banano y jocotes. Hasta las comidas tuvieron su efecto en el ánimo de los desterrados, agudizando el sentido de lejanía de nuestros pobres paisanos: “Las especies usadas como condimentos son, chiles verdes, amarillos i tintos de una clase mas picante que los siete caldos. Al principio nos ponían la comida tan cargada que no podríamos pasarla sin tragos de aire i agua, por lo cual dispusimos, que, aparte, se nos hiciera una salsita para el que quisiera enchichicastarse las tripas…”

Además del aburrimiento, la constante espera del correo para tener noticias nuevas de los seres queridos o de los avatares políticos, los mismos que los han expulsado tan lejos, está el calor, que hace a veces insoportable el exilio. Relata Flores: “…el calor exajerado de ese día 10, que parecía tenernos a cinco varas del infierno o entre el purgatorio del farol de las ánimas…”, le impiden cierto día continuar escribiendo, provocando el abrupto final de una de sus cartas, como justificará en otra posterior. Pero hasta el calor tiene su remedio, y la inventiva humana ha creado la hamaca: