Entradas Etiquetadas ‘Guatemala en 1920’

Charlie Sugar al poder (II)

La breve presidencia de Carlos Herrera Rodrigo Fernández Ordóñez -I- La Presidencia Constitucional Mediante Decreto 754 del 20 de abril de 1920, se convocó a elecciones populares para presidente de la república, para celebrarse durante siete días, del 23 al 29 de agosto de ese año, evento para el cual el gobierno…

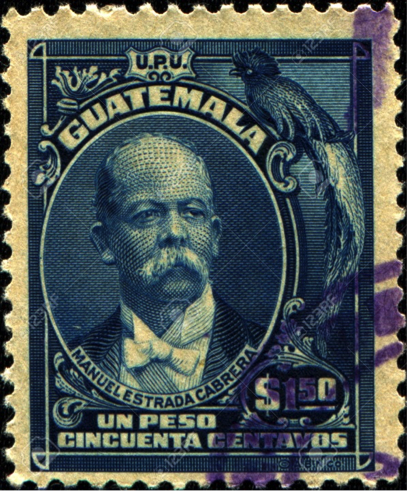

Leer másLa semana trágica (I)

La violenta caída del tirano Manuel Estrada Cabrera Rodrigo Fernández Ordóñez Hace 100 años, el 8 de abril de 1920, a la caída de la tarde, un estruendo sacudió la normalmente apacible Ciudad de Guatemala. Las baterías del Fuerte de Matamoros tronaron, bombardeando las goteras de la ciudad al oriente, sede del cuartel Número 3,…

Leer más