Guatemala, «anno domini», 1825

La ciudad de Guatemala a los ojos de George Alexander Thompson

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

Del libro de este viajero inglés, Narración de una Visita Oficial a Guatemala viniendo de México en el año de 1825 [1], tomamos la descripción que hace para el gobierno de su majestad británica de la ciudad de Guatemala, a tan solo cuatro años de declararse independiente. Para ese entonces, la ciudad de la Nueva Guatemala había sido la capital del Reino de Guatemala bajo el dominio español, posteriormente asiento del Gobierno provincial de Guatemala como parte del imperio mexicano y para la visita de Thompson detentaba la capital de la República Federal de Centroamérica. La sede del Gobierno del Estado de Guatemala en la federación era la Antigua Guatemala.

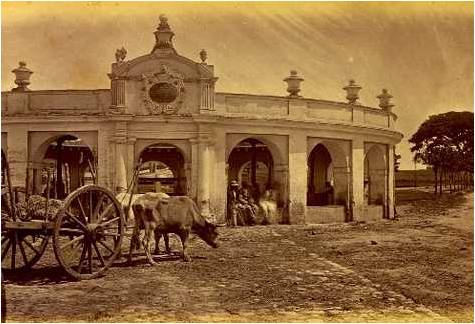

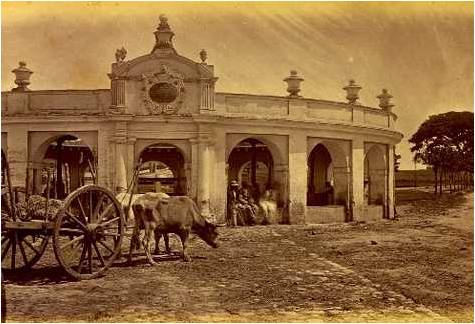

Hermosa fotografía del último cuarto del siglo XIX de la Fuente del Perú, que estuvo ubicada en la actual 18 calle y 5 avenida de la zona 1. Según explica el cronista de la ciudad Miguel Álvarez, se llamó así a la fuente pública por estar en el camino real que llevaba a ese territorio español en América del Sur.

-II-

Transcripción del texto de Thompson

“Santiago de Guatemala, la capital, está en medio de una gran llanura hermosa; la rodean por todas partes sierras de moderada altura, situadas a una distancia que varía entre tres y siete leguas. Estas montañas que dan a todo el paisaje la apariencia del valle de México en miniatura, no se encuentran tan lejanas que no se alcance a ver, por las calles rectilíneas y en todas direcciones, la verdura de los árboles de que están cubiertas y que, con las praderas en declive, de diferentes matices, presentan un aspecto risueño y sirven, por decirlo así, de biombo a la pequeña ciudad asentada en el centro, cuyos blancos muros, cúpulas y campanarios enlucidos con cemento de yeso, relumbran bajo los rayos del sol de los trópicos.

Todas las casas están construidas en cuadras de unos 120 a 160 pies, y a veces el frente de una sola casa ocupa toda una cuadra; pero ninguna pasa de 18 a 20 pies de altura. Son por supuesto de un solo piso, precaución que no se debe tanto al temor de los terremotos, como a lo que prescriben las antiguas leyes españolas.

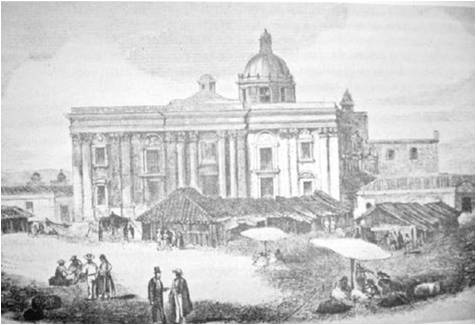

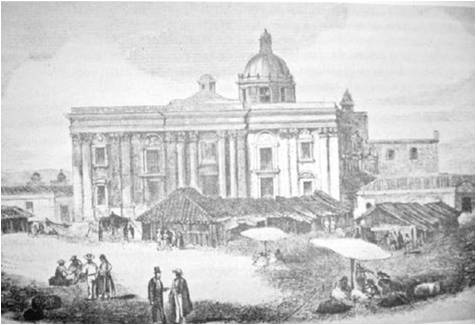

Las calles están bien pavimentadas con piedras y más generalmente con un mármol veteado de gris, lo que las hace muy resbaladizas y muy peligrosas para andar a caballo o en coche. Tienen una doble inclinación hacia el centro, por el cual discurre un arroyo de agua clara, cuyos bordes cubiertos de yerba dan a la ciudad un aspecto pintoresco pero desierto. En unas pocas calles hay aceras, especialmente en la plaza mayor, en la cual están cobijadas por una columnata que corre en torno de ella, excepto en el costado que ocupa la catedral. Frente por frente de ésta está el Palacio, donde se encuentran las oficinas del Gobierno. En los otros dos costados hay tiendas donde se venden al por menor mercaderías de todas las clases; el área de la plaza sirve de mercado y allí van a diario los indios a vender aves de corral, frutas y otros comestibles. En el centro hay una fuente de agua excelente, que brota de una cabeza de cocodrilo, obra de escaso mérito artístico.

Plaza central de la ciudad de Guatemala, en donde se alzaba la fuente de Carlos III, hoy en la zona 9 de la ciudad. Foto original de Muybridge, 1875.

Muchas de las iglesias son grandes y de hermosa arquitectura. Están más limpias y mejor cuidadas que en México. Una nueva, llamada el Panteón, con espaciosas bóvedas para sepulturas, está a punto de terminarse y su fábrica cuesta mucho dinero. A cincuenta yardas de ésta se está edificando otra para el Convento de las monjas agustinas. Otra iglesia grande, recientemente construida al Oeste de la ciudad, fue abierta y dedicada a Santa Teresa, el 29 de mayo. Los demás consagrados a la religión y sus advocaciones se han mencionado ya en mi narración.

Miradas de lejos, pocas ciudades presentan un aspecto más hermoso que la de Guatemala; y estando en ella, no hay nada que pueda provocar un completo desagrado, a no ser su tristeza. Su altura sobre el nivel del mar es de unos 1,800 pies [el traductor corrige la altura: 4,870 pies]. Las variaciones de temperatura entre la noche y el día, tan peculiares de las altiplanicies, no existen en ella. Del 1 de enero al 1 de junio, el calor es de 75º, por término medio, y de 63º durante la noche. En los meses de verano se pueden calcular unos diez grados más por término medio, lo cual es una temperatura moderada para una población que está a los 14º y 28’ de latitud Norte y a los 92º y 40’ de longitud oeste. La ciudad a que me refiero es la tercera capital que ha existido durante los últimos setenta y siete años. La primera, erigida en la falda del gran volcán, al borde de un valle frente al Pacífico, tenía 7,000 familias y fue destruida en el año 1751. Habiendo sido reedificada un poco más al norte, en el poético lugar que ahora llaman la Antigua, fue nuevamente destruida por una convulsión más tremenda todavía en 1775. A pesar de que la mayor parte de sus habitantes quedaron sepultados en las ruinas y de haber sido trasladada la ciudad, por orden del Gobierno, al asiento que ahora tiene, a 25 millas geográficas al Norte de la Antigua, ésta sigue siendo un lugar de recreo muy frecuentado; el Congreso del Estado se reúne en ella y rara vez cuenta con menos de 12,000 a 18,000 habitantes. En la presente capital se sienten a menudo temblores de tierra; pero como está tan lejos del volcán, los vecinos empiezan a perderles enteramente el miedo.”

El texto, con algunos “errores de bulto”, como los llama el traductor que se ve obligado a aclararlos (inexactitudes en el tema histórico de los traslados), nos regala una magnífica imagen de esa ciudad pequeña, casi bucólica, en la que se gestaban las intrigas y los conflictos que habrían de estallar al año siguiente, desencadenando una guerra civil que terminaría con la existencia de la República Federal de Centroamérica.

[1] Usamos para esta cápsula la versión publicada por la Academia de Geografía e Historia en su revista Anales, en el año de 1927.

Otra de exploradores. El viaje de George Alexander Thompson a Guatemala. II Parte

Interesante testigo de la república temprana

Rodrigo Fernández Ordóñez

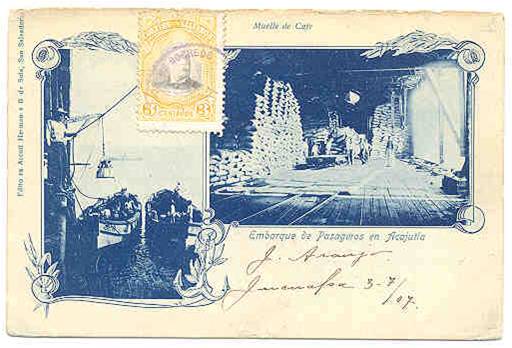

George Alexander Thompson, súbdito inglés, exsecretario de la Comisión Mexicana de Su Majestad Británica y Comisionado para informar al gobierno británico sobre el estado de la República Central, sube al buque ‘Tartar’ en el Puerto de Acapulco. Luego de cinco días de navegación, llega al Puerto de Acajutla, puerta de entrada de la República Federal de Centroamérica, en donde desembarca el día 9 de mayo de 1825 a las 12 del día. Su relato ofrece un esbozo fascinante de una república recién fundada que todavía no había caído en el remolino de la guerra civil y el caos. Su relato optimista, refleja las esperanzas que habían depositado en el país, tanto nacionales como extranjeros.

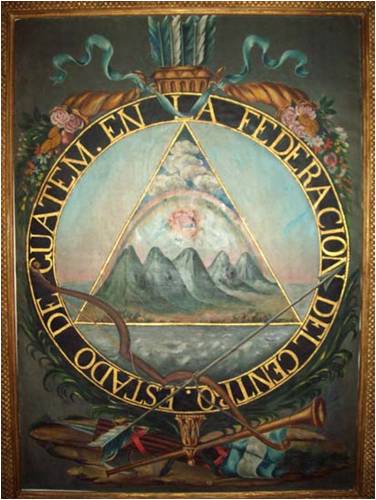

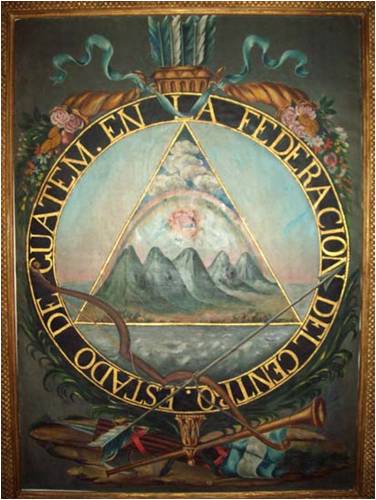

Escudo del Estado de Guatemala en la República Federal de Centro América. La pintura original se conserva actualmente en el Museo Nacional de Historia, ciudad de Guatemala.

-I-

El 18 de mayo de 1825, un día después de haber llegado a ciudad de Guatemala, capital de la República Federal de Centro América, el señor Thompson empieza su misión pseudo oficial, pues bien señala el viajero que pese a tener instrucciones claras y precisas de su Gobierno, carecía de credenciales o nombramiento oficial que lo acreditara ante el gobierno federal. Sin embargo, el gobierno federal lo recibe cordialmente, interesados sin duda, en que su visita sea un éxito para las futuras relaciones de la naciente república con Inglaterra.

La recepción es deferente. El ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de la Federación, Marcial Zebadúa, lo recibe en su despacho y luego de conversar sobre su país natal, en el que Zebadúa sirvió dos años, lo conduce a la presencia del presidente de la república, general Manuel José Arce. Thompson omite mencionar los detalles escabrosos de la elección de Arce, producto de una vulgar componenda en el hemiciclo del Congreso Federal, a costa de la cabeza política de José del Valle. El presidente Arce es sumamente cordial con el inglés a quien indica que a partir de ese día “debía considerarlo con el doble carácter de presidente de la República y (…) Manuel de Arce, su amigo”. Ese mismo día, luego de la entrevista presidencial, es presentado al marqués de Aycinena.

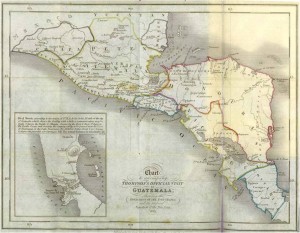

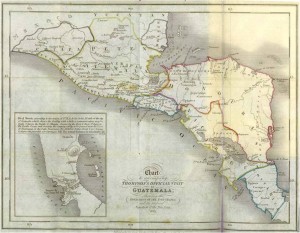

“Un tercer mapa, que se copió con permiso del Gobierno del original que está en el Congreso, era desde un punto de vista general, el que merecía más confianza.” Más adelante en su relato nos cuenta: “Por el deseo de procurarme un mapa de las delimitaciones de los cinco Estados recientemente establecidos, me fui a ver a Valle, la persona más llamada a ayudarme en este asunto; pero no fue pequeña mi decepción. Cierto es que se había hecho el deslinde por acto legislativo, pero aún no se había levantado un mapa para ilustrarlo. De suerte que tomamos uno de los de Arrowsmith que lo llevaba y trazamos en él con lápiz las divisiones.” El mapa al que hace referencia Thompson fue incluido en la edición original del libro en folio desplegable.

Thompson es un funcionario diligente. Al día siguiente, 19 de mayo, se aparece por el Congreso, que estaba en sesión. Al terminar la misma, le son presentados por otro paisano, Mr. Bailey, la mayoría de representantes. Del Congreso parte a visitar la Aduana, no solo para recabar datos de comercio sino para recoger su equipaje, el que puede retirar libre de franquicia gracias a las órdenes del ministro Zebadúa. Como ve, las influencias desde esos tempranos años de la república ya movían montañas y abrían puertas.

“La Aduana es un gran edificio cuadrado, con sótanos para el depósito de las mercaderías. El patio estaba lleno de fardos de cochinilla, índigo, cueros y otros artículos. En el comercio de aquella pequeña República había una solidez y una actividad evidentes que daban gratas esperanzas acerca de su aumento, o, como dicen los franceses, de su destino futuro. En la larga habitación, si es que así puedo llamarla, sólo estaban seis funcionarios, ‘todos activamente ocupados’…”

En algo sí ha cambiado la administración pública desde ese entonces. Muerto habría caído el señor Thompson si se asoma a cualquier ventanilla de las oficinas públicas actuales. Funcionarios haciendo corrillo, ignorando a quienes les pagan sus salarios con sus impuestos, tomando café y leyendo los periódicos o desayunando en pleno horario laboral. Dejando la crítica actual a un lado, es interesante el detalle de la conversación que tiene con el arzobispo Casaus, el mismo que estuvo a punto de ser agredido por la multitud en la mañana del 15 de septiembre de 1821, cuando salió del salón del Palacio de Gobierno, tras haber dejado manifiesta su oposición a la independencia. Es invitado a reunirse con el arzobispo por el canónigo José María Castilla, ese mismo día 19. Recibido por el arzobispo Casaus en el palacio arzobispal a un costado de la catedral, hablan de la estadía de Thompson en México y como en cualquier otra conversación de este tipo, salen a relucir los conocidos comunes. Y suelta unas frases valiosísimas, para entender el estado delicado de la situación política que vivía la recién fundada república con el asunto de la independencia: “Me enteré de que conocía a muchas de las personas con quienes yo me había relacionado en México, pertenecientes en su mayor parte a las más respetables de las antiguas familias españolas y entre las cuales había algunas cuya fidelidad a los nuevos sistemas de gobierno me inspiraban bastantes dudas.”

En su relato, Thompson deja entrever que es un hombre prudente. Un buen diplomático. Ante la duda sobre las ideas políticas del arzobispo Ramón Casaus, renuncia a su ofrecimiento de hospedarlo en el que imaginamos, era uno de los mejores lugares para establecerse: el palacio arzobispal, a un costado de la Catedral. Y renuncia con pesar, pues Casaus lo lleva a hacer el tour correspondiente por las estancias que le ofrece, y no era una oferta fácil de rechazar. Pero como es un hombre de intuición, continúa su relación con el arzobispo, pues al final, su misión es recabar la mayor cantidad de datos posibles, y es de presumir que un hombre educado como el arzobispo podría proveerle un buen paquete de ellos. De su relación termina por descubrir que la forma de pensar del arzobispo Casaus ha cambiado, adaptándose a los nuevos tiempos que soplan sobre la república, pues en una conversación el religioso le comenta:

“…había creído de su deber oponerse al principio a las medidas tomadas por el partido de la Independencia, por ser subversivas de los principios del gobierno que él estaba obligado a sostener y que protegía su autoridad; pero que a medida que fue ganando terreno la opinión pública y al ver que la mayoría del pueblo quería a todo trance un gobierno independiente, fue inducido a relajar su oposición…”

Plaza central de la ciudad de Guatemala en los años inmediatos a la independencia. Alrededor de su explanada estaban los centros de poder político y religioso a los que visita Thompson. Se puede observar que la catedral aún carecía campanarios, y que el espacio de la plaza estaba ocupado por los “cajones” y “sombras” del mercado, que criticaría casi cincuenta años después don José Milla en sus Cuadros de Costumbres y en El libro sin nombre.

La ciudad de Guatemala era un caso interesante en esos años. La ciudad detentaba la capital de la república federal y se había enviado a las autoridades del Estado de Guatemala a La Antigua, para al menos poner unos kilómetros de distancia entre ellos, distancia que al año siguiente de la visita de Thompson habría de anular el jefe del Estado de Guatemala, Juan Barrundia trasladando el gobierno del Estado a la ciudad de Guatemala, iniciando las fricciones que habrían de terminar en la guerra civil.

Pero en ese año providencial de 1825, todavía hay armonía en el Gobierno. O al menos en los apuntes de Thompson eso se percibe. En sus notas se percibe la tranquilidad del ambiente. Entonces todavía se creía que la federación tenía el futuro por delante y que las visitas de estos enviados extranjeros habrían mundos de posibilidades. Lo demuestra también la sencillez con que se le recibe en todos los despachos de gobierno.

Me parece fascinante un recuento que hace de un almuerzo con el presidente Manuel José Arce, que merece una cita extensa, para gozarnos el detalle de sus palabras:

“Domingo 19. Hoy tuve la honra de comer con el Presidente en el Palacio. Los convidados eran el señor Sosa, Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores; el señor Beteta, Ministro de Hacienda; el General Milla y el señor Isidro Meléndez, ambos Senadores prominentes. Éramos en todo seis personas. La comida fue servida a las dos de la tarde. Rara vez hubo en la mesa, al mismo tiempo, más de dos o tres fuentes, sirviendo el Presidente en persona los platos, que luego se pasaba a los convidados sucesivamente. Como yo estaba enterado de que podrían tomar como falta de educación no comer siquiera un pedacito de cada cosa, seguí por supuesto la costumbre; pero era tal el número de manjares que mis fuerzas empezaron a flaquear (…) Sirvieron té y café sin alzar el mantel. Luego pasamos a un cuarto contiguo en que había una mesa con licores y cigarros y allí estuvimos otra hora en muy amena conversación. Hacia las seis de la tarde nos retiramos.”

Qué sibaritas se nos antojan nuestros antepasados. A juzgar por los recuerdos de Thompson, el banquete fue pantagruélico, más parecida a una comilona china que a un almuerzo en la Guatemala tropical. Pero es parte de sus obligaciones, enterarse de cosas, “meter pita y sacar cordel”, como decían antes, para ir armando su informe.

Otros dos párrafos creo necesarios citar por su interés tanto histórico como anecdótico. Y en ambos casos serán párrafos extensos que espero se disfruten tanto como yo me los he gozado leyendo y releyéndolos, para respirar ese ambiente de intimidad con que el viajero nos los transmite. Corresponden a visitas a dos personas de las que uno ha podido leer mucho en los libros pero ya fosilizados en el pedestal, ya tallados en el mármol de los recuentos historiográficos. Pero Thompson los conoció cuando aún eran seres humanos y no seres de papel y tinta y siendo que la obra de Thompson no la he visto en ediciones recientes, creo que es mi obligación compartir con ustedes estos párrafos:

“Sábado 5. Estuve de nuevo en casa de Valle. Lo encontré sentado en un sofá que ocupaba todo el ancho de la extremidad de un salón, conversando con tres o cuatro señores que habían ido a visitarle. Entre ellos estaban dos ingleses; uno era Mr. John Hines, que había venido a proponer un empréstito de parte de los señores Simmonds, y dos franceses. Después de que se fueron me hizo pasar a una pequeña biblioteca tan atestada de libros, no sólo a lo largo de las paredes, sino también amontonados en el piso, que con dificultad pudimos abrirnos paso. Valle se sentó ante una mesita de escribir, profusamente cubierta también de manuscritos y papeles impresos, de los cuales escogió algunos documentos que había estado formulando o reuniendo para mí con un celo, un empeño y un placer avivados por su carácter entusiasta. Entre ellos había un informe detallado sobre las rentas públicas, antes y después de la revolución, las bases de la Constitución, el plan de una factoría de tabacos en Gualán y otro para colonizar con extranjeros el territorio limítrofe del puerto y río de San Juan en Nicaragua. Estaba rodeado de todo lo que delata la manía de los que escriben: pruebas de imprenta, hacinamientos de manuscritos, libros en folio, en cuarto y en octavo, abiertos o señalados con tiras de papel anotadas, esparcidos en profusión sobre la mesa (…) Me dio papel tras papel y documento tras documento, hasta quedar yo saciado con sólo mirarlos…”.

Y otra visita hecha al vicepresidente de la República, don Mariano Beltranena, no en la frialdad del despacho, sino en la calidez de su hogar:

“Al día siguiente visité al Vicepresidente D. Mariano Beltranena y éste me presentó a su hermano, que durante cuatro años había sido gobernador de Nicaragua. Habitaba D. Mariano una casa grande en el centro de la ciudad; dos cuartos los llenaban los archivos del antiguo Gobierno y se estaba buscando en ellos cierto tratado que al fin se encontró. Era el de Versalles, de fecha 3 de septiembre de 1786, entre la Gran Bretaña y España, relativo al establecimiento de Honduras y a la facultad de cortar palo de Campeche…”

¡Qué frescura rezuman estos dos párrafos! ¿O será que mi amor por la historia patria me hace ver hermosos estos relatos que a otros provocarían la más fría indiferencia?, lo cierto es que para quien visita las páginas de los libros de historia todos los días, ¡qué placer le provoca toparse con estos fragmentos de vida cotidiana, de informalidad, de ausencia de monumento! En fin, continuemos que ya urge terminar esta reseña, por más entusiasmado que me tenga la lectura de este libro.

En sus idas y venidas, porque Thompson trabaja, pero también disfruta, aprovechó a conocer y compartir actividades y ocio con los guatemaltecos acomodados. Así, visita Amatitlán por unos días, pasando por Villa Nueva, que no le inspira ningún comentario amable, y como buen turista antiguo o moderno que se precie, visita La Antigua, hospedándose en la casa que en la localidad tenía montada el marqués de Aycinena. Cosa natural, allí se entretiene visitando ruinas, emitiendo comentarios sobre la impresión que le causó la antigua capital del reino. Y aprovecha a visitar al jefe del Estado de Guatemala, Juan Barrundia, que a diferencia de José Arce o José del Valle, no le inspira comentarios personales, apenas una referencia de carácter político:

“Miércoles 23 de junio. Visité a D. Juan de Barrundia, jefe político del Estado. Acertó a ser el día de su santo, o de su natalicio, como diríamos en Inglaterra; porque en aquellos países acostumbran poner a las gentes el nombre del santo del día en que nacen. Todas las autoridades y los vecinos más respetables habían ido a presentarle sus respetos. Estuve con él una media hora, durante la cual la conversación giró principalmente sobre la organización política del país y el sistema federal adoptado. Se me había dicho, y acontecimientos posteriores probaron la verdad de esta aserción, que D. Juan no era tan afecto al sistema federal como hubiese sido de desear para la tranquilidad de la República…”

Intuitivo el señor Thompson, que meses antes de estallar la crisis ya delinea las responsabilidades que terminaron por causar el fracaso del experimento federal, detectando el germen de la inconformidad política en uno de los hermanos Barrundia, al parecer tan intransigente y tan inconforme como su hermano José Francisco, quien para esa época era senador federal. Y es que es necesario subrayar que mucho del drama federal y nacional que ha vivido Guatemala desde entonces, se debe a la intransigencia política de las élites que han asumido de forma más que mediocre la dirección de los destinos patrios. Y es que al viajero inglés, tampoco se le escapa la pobre preparación de la gente que conformaba el grueso de la población de la República, pudiendo juzgar con bastante precisión a los dos extremos de la vida política de la República: a sus dirigentes y al pueblo que deposita en ellos sus destinos, sobre todo cuando a forma de comentario casual pinta el drama del cuerpo vivo de la comunidad política:

“…creo que son unas gentes buenas e inofensivas. De todos los habitantes de Guatemala, tal vez las tres décimas partes no se pueden considerar capaces de tener opiniones políticas, o esa noción de la autoridad temporal que hace que el hombre se interese en el gobierno del país en que vive (…) Cierto es que la humilde parte de la sociedad a la cual me refiero en particular, se encuentra tan alejada, por la situación local y los sentimientos intelectuales, del asiento del Gobierno y del resorte moral de los negocios políticos, que apenas le interesa la existencia misma del primero y rara vez obedece al impulso que se pretenda darle por medio de la vibración remota del segundo…”

Su cálculo de 3/10 partes peca ya, en 1825, de una insoportable ingenuidad… Pero en fin, a 189 años de escritas estas impresiones que es imposible agotar en este texto, (además que no queremos arruinarle la lectura a nadie), ¡qué dolorosamente actuales resultan! Pero ya nos lo advertía el rey Salomón en uno de sus hermosos versos: ¡No hay nada nuevo bajo el sol!

Otra de exploradores. El viaje de George Alexander Thompson a Guatemala. I Parte

Interesante testigo de la república temprana

Rodrigo Fernández Ordóñez

“El goce de la vida parecía consistir más bien en la indolencia que en el esfuerzo, en la comodidad que en la pompa.” – G. A. Thompson

George Alexander Thompson, súbdito inglés, exsecretario de la Comisión Mexicana de Su Majestad Británica y Comisionado para informar al Gobierno británico sobre el estado de la República Central, sube al buque ‘Tartar’ en el Puerto de Acapulco. Luego de cinco días de navegación, llega al Puerto de Acajutla, puerta de entrada de la República Federal de Centroamérica, en donde desembarca el día 9 de mayo de 1825 a las 12 del día. Su relato, publicado con el título “Narración de una Visita Oficial a Guatemala viniendo de México en el año 1825”, y publicado en español por la Academia de Geografía e Historia en su revista Anales en el año de 1926, ofrece un esbozo fascinante de una república recién fundada que todavía no había caído en el remolino de la guerra civil y el caos. Su relato optimista, refleja las esperanzas que habían depositado en el país, tanto nacionales como extranjeros.

Escudo de la República Federal de Centro América.

-I-

No hay duda de que Thompson era un viajero curioso y que se había tomado muy en serio la misión que le fuera encomendada, sobre recabar la mayor cantidad de datos relativos a la recién fundada República Federal de Centro América. Apenas un año atrás, se había emitido la Constitución Federal, y tan solo tres años antes, se había proclamado la independencia de España. Ya se había tratado el esquema imperial trazado por Iturbide, y tras su desmoronamiento, se había hecho un pacto federal, dentro del cual, cinco Estados unían sus destinos. Thompson traza con mano elegante los rasgos del país que visita, y aunque no muy dado a las descripciones, podríamos decir que sí es en cambio, un maestro de las impresiones.

Es también un buen retratista, pues a lo largo de su viaje logra retratar a las personas con las que se va topando, dejando momentos interesantes, que reflejan sobre todo, la buena voluntad de las personas, en un mundo todavía no contaminado por la desconfianza. Un ejemplo:

“A las cuatro de la mañana del 7 el gran volcán de Guatemala estaba a la vista; en aquel momento nos encontrábamos a diez y ocho leguas de tierra. La costa no está muy correctamente trazada en los mapas; al menos había una diferencia entre éstos y la estima del barco en este corto viaje de setenta millas. Conseguí con Mr. James, un guardia marina, copia de un mapa mejorado que él había hecho de la costa desde Acapulco hasta Sonsonate…”

Desembarcan en el puerto de Acajutla, que el viajero aclara que más que un puerto es una rada abierta. Allí permanece hasta que su equipaje es desembarcado, y luego toma camino hacia la cercana población de Sonsonate, por un “camino carretero que va desde el Puerto hasta la ciudad, la mayor parte sobre un verde y bonito césped y por avenidas cortadas en un espeso bosque que durante el verano tiene tanta sombra que con dificultad se distingue el camino…” A su llegada a la ciudad se presenta con unas cartas de recomendación para la familia Rascón, y nos ofrece un detalle interesante para ir reconstruyendo la vida en esos años. Comenta que las cartas de recomendación de los viajeros eran sumamente apreciadas, pues abrían puertas en lugares en los que no era común la llegada de extranjeros. Apunta con delicioso detalle Thompson:

“Esas cartas no son una pura fórmula de cortesía como a menudo se les considera en Europa; se parecen más a una letra de cambio girada contra la persona a quien van dirigidas, no exactamente por tal o cual suma de dinero sino por su equivalencia, sobre todo en casa, comida y todo agasajo razonable.”

Este detalle es importante, dado que ya hemos comentado en algún texto anterior que en Guatemala por ejemplo, no había hoteles en esos años, y los hospedajes que había, llamados mesones, eran más bien alojamientos rústicos para los arrieros de los trenes de mulas, por lo que las cartas de recomendación abrían las puertas de casas de buenas familias en donde hospedarse cómodamente.

Thompson es bien recibido en Sonsonate. Incluso con un dejo de asombro comenta que lo fue a visitar para presentarse el Comandante de la ciudad, un señor de apellido Padilla, este le comenta que el Gobierno del Estado le había dado aviso de su llegada y recomendado atenderlo lo mejor posible. Mucha importancia le dieron, pues comenta también la visita de dos diputados del Estado, originarios de la ciudad, e incluso que uno de ellos, el señor Manuel Rodríguez, había prestado servicios como Embajador en los Estados Unidos. Entra en contacto para su misión de recabar datos para su majestad, con el Interventor de Aduana, señor Dionisio Mencía y con el Jefe Político, Felipe de Vega. Pareciera que el señor Thompson es recibido como una visita de Estado, dados todos los personajes locales de importancia que acuden a saludarlo. Recordemos que para esa fecha, la República Federal de Centro América buscaba apoyo y reconocimiento en el exterior, y que el informe que de la nación preparara Thompson podría tomarse la decisión de reconocerla o no en la gran potencia europea.

Embarque de pasajeros y café en el puerto de Acajutla. Aunque la imagen es de 1907, casi un siglo posterior al relato de Thompson, (un imperdonable anacronismo), las condiciones apenas habían cambiado en dicho puerto, al que se le había construido un largo muelle de hierro para el embarque de mercancías y personas sobre la rada abierta. (Fuente: http://historiayfotosdeelsalvador.blogspot.com)

Como se dijo antes, Thompson no es un buen paisajista. La descripción de la ciudad que tan amablemente lo ha recibido y que un lustro después sería la capital federal por un breve período, apenas le merece unas pocas líneas: “La ciudad de Sonsonate es grande y está diseminada; pero tiene muchas casas buenas, todas construidas en el estilo español usual. Son de un solo piso con tres o cuatro cuerpos en cuadro y un patio en el centro”, nada más, y un comentario más cercano a la misión que tiene encomendada: “Las familias más respetables no creen rebajarse ejerciendo el comercio. Como no hay Bancos ni se da dinero a rédito, ésta es la única manera que tienen de emplear sus capitales”, en lo que parece una invitación a importar el sistema financiero que ya era sofisticado en la gran Londres. Toma nota de que en la ciudad viven cuatro ciudadanos británicos y que “habían estado en el Perú, en Chile y otras partes del Continente. Hacían el comercio de cabotaje y exportaban a Inglaterra cochinilla, cueros y añil y otros artículos peculiares del lugar”, sin sorpresa, estos paisanos suyos son fuente de valiosa información, tanto económica como política, que llena no pocas páginas de su paso por el estado.

Paisaje rural de Sonsonate a finales del siglo XIX, en las cercanías de Armenia. Con toda seguridad no habrá variado mucho desde el año en que Thompson pasó por sus caminos rumbo a la capital de la federación.

Tras unos días en la ciudad parte para la capital de la república, ciudad de Guatemala, siguiendo un camino no muy diferente al que conecta la ciudad con el puesto fronterizo de Las Chinamas-Valle Nuevo. De su trayecto da cuenta de detalles interesantes, como el de las “armas de agua”, que habrán sido algo así como las chaparreras de cuero que aún se utilizan en ciertos espectáculos como los rodeos:

“Se me había roto uno de los estribos de la silla y yo quería que me les pusiesen una bolsa más a mis armas de agua. Consisten éstas en pieles de venado o de cualquier otro animal que se suspenden del pomo de la silla, a cada lado del caballo; y cuelgan hasta más debajo de las rodillas de la bestia, y como están sueltas y extendidas se ponen sobre los muslos del jinete, atándolas por detrás de la cintura, de manera que la parte inferior del cuerpo queda enteramente resguardada de la lluvia. Cuando se hace una parada en cualquier sitio para descansar o comer, las quitan del pomo de la silla y extendiéndolas en el suelo forman un lecho cómodo; las bolsas que tienen por dentro (la parte exterior conserva el pelo), sirven para llevar un frasco de licor, una caja de emparedados o cualquier otra cosa que se juzgue necesaria o conveniente.”

El camino cruza por Ahuachapán, pasando por el entonces caserío de Oratorio, en donde se detienen a comer, a la sombra de una pequeña barrera que parecía de portazgo, tortillas de maíz y tomates, que es casi lo único que consiguen en ese lugar. Siguiendo el camino, bajan al valle en donde corre el río Los Esclavos, a seis leguas de distancia, a donde llegan a las cinco de la tarde, “…pasando por un hermoso puente de cinco arcos puesto sobre un río que más parece una espumante catarata…” La aldea no le merece buenos comentarios, pareciéndole un lugar miserable, malsano, poblado de pobres agricultores, pero al salir del valle encuentra un camino bien hecho que le causa tan buena impresión que lo compara con los mejores de su país. Es el camino que lleva a la población de Cuajiniquilapa, hoy Cuilapa, Santa Rosa.

Thompson también se fija en las costumbres muy especiales del país. Así describe a un bullicioso grupo de viajeros con los que se encuentra en un punto del camino, los cuales viajan hasta dos en una misma bestia. El espectáculo le merece un minucioso recuento:

“Cuando van montadas dos personas en la misma mula, el caballero cabalga en las ancas en una silla de forma adecuada que tiene en la parte delantera una superficie plana y cuadrangular, en la cual se sienta su bella compañera con las piernas colgando de ambos lados de la bestia, o más bien sobre los cuartos delanteros de ésta. En este caso la dama no tiene grada ni estribos para descansar los pies; pero generalmente se sienta con las piernas cruzadas, confiando el mantenimiento de su equilibrio a los buenos oficios del caballero, quien, como es natural, le rodea el talle con el brazo izquierdo llevando la rienda en la mano derecha, que es la contraria, como lo saben todos mis lectores; pero teniendo la otra ocupada no puede valerse ni siquiera encender un cigarro; de modo que esta obligación corresponde –no es necesario decirlo- a su compañera.”

De su paso por Cuajiniquilapa nos deja otro detalle interesante (además de la esperpéntica escritura que del nombre del lugar apunta en su libro), que a la distancia nos parece pintoresco:

“…al llegar a Juaquiniquiniquilapa tomamos posesión de una casa grande y deshabitada en un costado de la plaza. Tenía al frente una ancha galería del mismo largo y de la mitad del ancho, que podía ser de unos quince pies. Era una especie de casa consistorial y servía de albergue a los viajeros…”

Es una constancia de la rústica infraestructura que existía para proveer a los viajeros que se aventuraban por los caminos de la república. Obligatoriamente comerciantes que iban de un punto a otro negociando mercancías, y transportistas que en trenes de mulas movían los productos entre plazas. Ese tipo de construcciones habrán sido las herederas de los paradores españoles o caravasares árabes, que aunque no ofrecían otros servicios como sus antepasados, al menos proveían un patio para las bestias y un techo para cubrirse de los elementos. Thompson encuentra una agradable viga de la cual colgar su hamaca y un rincón en donde instalar su cama.

De Cuilapa parten ya en la última jornada de viaje hasta la ciudad, entrando por Fraijanes por donde pasan a las cuatro de la tarde y que le impresiona bien porque el clima suave del lugar le recuerda el de “Inglaterra en un claro día de principios de junio”. El paisaje que le ofrece la ruta de entrada a la ciudad le permite extenderse en una descripción poco común, que tiene rasgos de paisaje bucólico, de nostalgia del hogar, porque apunta, (casi se puede sentir el suspiro suave que da antes de escribirlo) y esto merece una cita extensa:

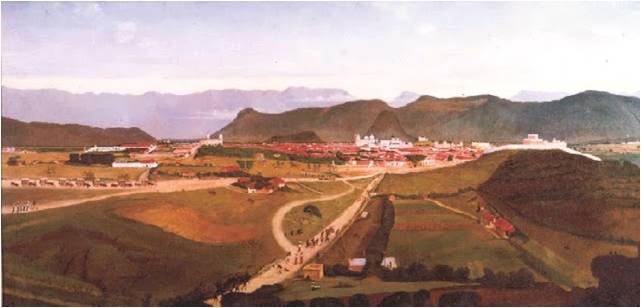

“El camino subía unas veces y bajaba otras; el césped verde y tierno parecía brotar debajo de nuestros pies a medida que avanzábamos. Al frente estaba la ciudad con sus cúpulas y campanarios que brillaban al sol. Parecía más grande de lo que realmente es, por el esparcimiento de la sombra entre los follajes de los hermosos árboles que por todas partes la cortaban y rodeaban. A la derecha había arboledas llenas de sombra, laderas cultivadas y colinas que se alzaban por decirlo así, la base de la faja de color gris pálido que marcaba los lejanos perfiles de los Andes. A mano izquierda el país se extendía en una serie de altiplanicies y valles, formados por atrevidas ondulaciones, terminando en las tres montañas cubiertas de follajes hasta la cúspide, que parecían guerreros gigantes, erguidos sobre la multitud de pigmeos que los rodeaban. La vista era tan bella y tan interesante que me quedé atrás y me detuve para contemplarla solo, y a mis anchas.”

¡Qué familiar es el tono de alegría que impregna este párrafo! Es la felicidad del viajero curioso que tras un largo periplo, está por llegar a su destino, al que entrevé en la distancia y del que se empieza a deleitar más con la imaginación que los sentidos. Cuántos viajeros, desde Heródoto, han sido poseídos por esta suave alegría…

Al llegar a la ciudad, como ya hemos adelantado, se tiene que establecer en la casa de una familia. Thompson nos comenta que había pensado tomar una casa para él solo, para mayor comodidad, pero viendo que solo había ofertas de alquiler por tiempo fijo, y que era necesario hacer el bendito depósito que aún sigue torturando la relación arrendante-arrendatario, por 6,000 pesos reembolsables, desiste de la idea. “No había en la ciudad ni una hostería ni un mesón”, afirma al final del capítulo en el que narra su entrada a la ciudad, casi con desconsuelo. Ya instalado en la ciudad, el viajero está listo para poner manos a la obra en la misión encomendada, que consistía en hacer “una investigación sobre el estado de su gobierno político y el carácter del pueblo; sus recursos financieros, militares, comerciales y territoriales; el número de habitantes, el de sus poblaciones y la riqueza de éstas; sus principales medios de comunicación internos y externos”, debiendo Thompson a su regreso rendir un informe “sobre los puntos y los demás acerca de los cuales me fuera posible obtener datos relativos a Guatemala y que tuviesen interés para el Gobierno de Su Majestad…”

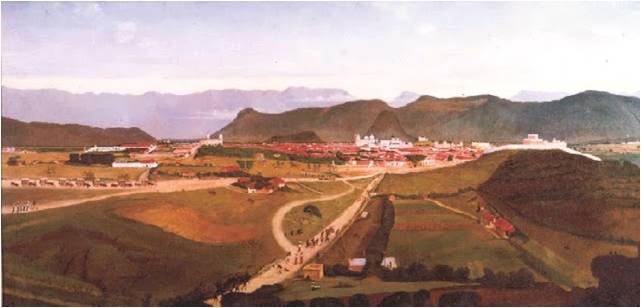

Perspectiva de la ciudad de Guatemala ejecutada por el pintor y fotógrafo Agusto de Succa en 1875, vista desde la altura de San Gaspar (aproximadamente donde se levanta el Colegio Don Bosco). Aunque no es la perspectiva correcta, una imagen muy parecida debió tener Thompson a medida que se acercaba a ciudad de Guatemala.