Los hijos de las olas

Allá en la Patagonia. María Brunswig de Bamberg

Rodrigo Fernández Ordóñez

Las dolorosas imágenes del pequeño niño sirio ahogado en una playa europea han dado la vuelta al mundo levantando pasiones. El tema de la migración vuelve a los titulares, tanto europeos como estadounidenses, impulsados por las incendiarias declaraciones de un Donald Trump cada vez más retador e ignorante. Hablar de los migrantes en los términos despectivos con que lo hace Trump u otros líderes políticos es no solo irresponsable, sino inconsecuente con la historia de sus propios países. Porque en mayor o menor medida, todos los países son producto de olas de migración que llegan a mezclarse con la población local. Esta afirmación es tan válida para Guatemala, como para Alemania, Estados Unidos o Birmania. Casualmente, hace unas semanas cerraba con gran placer uno de esos libros que todos deberíamos leer obligadamente, tanto por su valor humano, como por su alta calidad literaria. Se trata de la correspondencia de una migrante alemana a la Argentina de principios del siglo XX, María Brunswig, que se establece con su familia en la Patagonia.

Hotel de Inmigrantes, en Buenos Aires. Inaugurado en 1911, el edificio tenía un área total de 10,000 metros cuadrados, con zonas de dormitorios con literas marineras de hierro y cuero, y servicios de baño con agua caliente para hospedar por cinco días a los extranjeros recién llegados, que se apegaban al programa de fomento de la migración hacia el interior del país.

-I-

El contexto histórico

La república de Argentina era, para finales del siglo XIX y principios del XX un destino tan atractivo para la migración como los Estados Unidos o Brasil. Muchos elementos expulsaban a la población del Viejo Continente, como la mala situación económica, la instauración del servicio militar en algunos países (del que muchos huían), afán de progreso y ambiciones personales. Esta situación coincidió con las necesidades del país receptor, que tenía una grandísima extensión de tierra por poblar y pocos habitantes. Adicionalmente, los grandes propietarios agrícolas querían abaratar los precios de la mano de obra, y esta al ser escasa, presentaba el fomento de la migración como una opción atractiva.

También la tecnología tuvo su participación en este gran movimiento de grupos humanos. Los barcos de tecnología a vapor acercaron al continente americano; los ferrocarriles conectaron las zonas interiores de los países a los litorales y las zonas porteñas. Así, era fácil que los migrantes siguieran de forma inversa los caminos que tomaban las mercancías. En 1850 por ejemplo, un viaje entre Europa y América duraba en promedio 50 días, mientras que en 1930 el tiempo se había acortado a tan solo 13.

La postura de los Gobiernos, por supuesto, también tuvo influencia. En el caso de la Argentina, la emisión en 1876 de la Ley de la Inmigración y la Colonización puso como condiciones para ser admitido como migrante permanente en el país sudamericano, ser menor de 60 años, ser considerado útil para el trabajo, estar sano, tener algún conocimiento de agricultura, técnico o ejercer oficio artesanal y viajar en segunda o tercera clase. Posteriormente, otras leyes crearon todo un programa de ordenamiento de la migración, como la creación del Hotel de Migrantes, inaugurado en 1911, y la Oficina de Colocación. El hotel ofrecía por cinco días hospedaje y comida a los recién llegados, previo a su instalación en los llamados “conventillos”, verdaderas casas de miseria, y la Oficina de Colocación recibía expedientes de los migrantes para colocarlos en las extensas zonas agrícolas del país o en los centros industriales nacientes de los litorales. Se les conseguía un puesto de trabajo y se les daba un pasaje gratuito de ferrocarril hasta su destino.

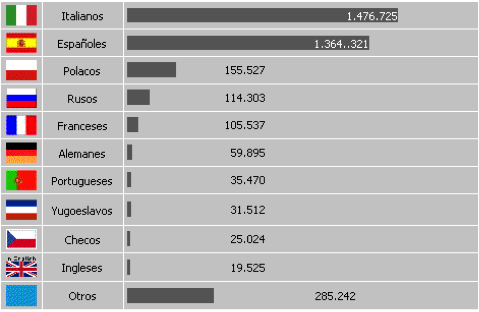

La tabla presenta los números totales de la migración hacia la Argentina, ordenados por su nacionalidad de origen. Fuente: ealem.mrecic.gov.arg.

Con estas condiciones tan favorables, no debe sorprender que la Argentina recibiera entre los años de 1881 y 1914, un total de 4.2 millones de extranjeros, de los cuales 2 millones eran italianos, 1.4 millones españoles y el resto de un sinfín de nacionalidades europeas en su inmensa mayoría. Con este nuevo flujo de gente, el país pasó de tener 1,737,000 de habitantes en 1869 con un 29 % de concentración urbana, a 7,885,200 en 1914, con un 53 % de concentración urbana.

Sin embargo, la gran concentración urbana puso en riesgo de crisis a ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, que no pudieron reaccionar con la misma celeridad con que llegaban los migrantes, rebalsando los servicios públicos y los alojamientos. Así, surgieron los famosos “conventillos”, que eran edificaciones privadas acondicionadas para recibir a esta oleada de personas, con cuartos alrededor de patios, y con servicios básicos limitados. Las habitaciones eran cuartos regularmente de 3×4 metros, en los que se apretaban familias enteras. Los conventillos llegaban a alojar incluso a 150 personas. Verdaderos pozos de miseria y enfermedad que empezaron a causar serios problemas de orden público, que pretendió solucionar el presidente Julio Argentino Roca con su Ley de Residencia, que contemplaba la expulsión de aquellos extranjeros considerados incómodos por su militancia política o bien por estar identificados ideológicamente con organizaciones calificadas de “incómodas”, por el gobierno. Los conventillos en realidad, fueron controlados a fuerza de batonazos y revólveres, en barrios como La Boca o San Telmo, cercanos al puerto de la ciudad de Buenos Aires.

Esta paupérrima situación de la gente recién llegada, que buscaba ganar dinero de cualquier forma en la ciudad haciendo cualquier trabajo para ahorrar lo suficiente para hacerse de un predio o parcela en el interior (“chacharita”, como le decían), fue un destino que se ahorró la autora del libro que reseñamos en esta ocasión. Ella llegó a Buenos Aires y de allí saltó a las extensas llanuras de la Patagonia.

-II-

El libro

La autora de Allá en la Patagonia ha realizado un gran trabajo. Ha ordenado y en ciertas ocasiones anotado (solo cuando es necesario, logrando una gran fluidez de lectura), las cartas que su madre Ella Hoffmann escribió a su madre, Emma Augusta, nacida en Estados Unidos pero establecida desde corta edad en Alemania, desde Argentina, país al que decidieron establecerse definitivamente con su esposo, Hermann Brussnswig, ante el caos político y económico en que quedó sumida su Alemania natal luego de la Primera Guerra Mundial. La primera carta de la colección está fechada el 6 de enero de 1923, a bordo del vapor Vigo, anclado en Hamburgo, y la última firmada en Chacayal, Patagonia, el 12 de julio de 1929. Son seis años los que se acompaña a esta familia por sus avatares mientras se establecen en haciendas de dueños alemanes, mientras juntan el dinero necesario para comprar su propia tierra. El período, claramente, queda fuera de la edad de oro de la inmigración a la Argentina (1881-1914), pero es muy útil para enterarnos de estos aventurados pioneros que dejaban atrás toda civilización y se establecían en territorios hostiles para sacarles provecho. En el caso guatemalteco, la historiadora Regina Wagner ha hecho lo propio con los alemanes que se internaron en las selvas del norte del país (Alta Verapaz, principalmente), publicando cartas y diarios en las páginas de la Revista Anales, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, y a los que esperamos referirnos en próximas ocasiones.

La señora María Brunswig llega a una Argentina todavía en formación. Es un país de inmensos espacios vacíos, de los que han sido desalojados por la fuerza los habitantes originarios, y nos deja de pasada una terrible imagen, cuando contrata a una persona para ser el cocinero de la estancia: “¡Entre otras cosas me contó que había cazado indios en Tierra del Fuego, a cinco pesos la cabeza! Pero sabía cocinar divinamente…”, no estaban lejos los años de la campaña de la conquista del sur de Julio Argentino Roca, y todavía espacio de sobra para los recién llegados.

Pero la Patagonia era en esa época una región peligrosa. La distancia entre los cascos de las haciendas se contaban por días de viaje, y en los espacios vacíos vagaba todo tipo de gente, desde jornaleros vacantes, que establecían sus salarios “…según el número y destreza de sus perros, indispensables para el trabajo con las ovejas”, o soldados desertores, o extranjeros fracasados que se ponían a trabajar por nada, con tal de ganar un plato de comida. Era, en todo caso, un sitio de mucho peligro para una mujer sola, que afronta las temporadas en su esposo se iba en busca de nuevos trabajos, encerrada en la hacienda con una escopeta de doble cañón, apodada en Guatemala como “cuache”.

Del relato de la señora Brunswig resalta la ley de hospitalidad del desierto, porque desierto no es solo el Sahara o el Gobi, sino también estas extensas llanuras llenas de pasto y soledad, en donde un tren podía fácilmente hacer un recorrido de mil kilómetros de total vacío entre una población y otra. En estos campos de abandono es importante la asistencia mutua. Eso queda plasmado en varias ocasiones, en las cartas en las que relata la llegada imprevista de desconocidos a los que se debe recibir (aún sin saber de dónde viene, o por qué vagan en esos campos) y ofrecer una taza de café o un piso en donde estirar el poncho. Así, llegan gringos y europeos vagabundos, indios, y todo tipo de hombres solitarios que se dejan caer frente al fuego y tras agradecer la hospitalidad se pierden en los caminos. Se llega a conocer todo tipo de personas, de todo origen, como esos hombres que “…para comer, sacaban un facón de un pie de largo de la bota y no lo usan solamente para pelar el chorizo, sino para comer: y cuando terminaban, lo limpiaban en los fundillos del pantalón…”.

El mayor número de migrantes tenía como destino las grandes estancias o haciendas del campo argentino, que se expandía al oeste y al sur. En la imagen, trabajadores frente a una segadora mecánica en el campo.

Es constante también en las cartas la presencia del viento. Ese viento que quien ha estado en la Patagonia sabe que cansa, irrita, desespera, porque sopla todo el tiempo, haciendo ruidos insospechados, que van de un zumbido agudo cuando se cuela por rendijas, hasta el ronco chocar con las paredes y ventanas. Ella lo define apropiadamente, con mucha elegancia, como todo en su relato: “Parece que el viento actúa como una carga eléctrica: me pongo tan nerviosa, excitada, no puedo permanecer sentada, siempre ese zumbido, y desde que los árboles tienen hojas, aún más.”

-III-

Los fragmentos

“La mala fortuna de aquella gente que comentas es realmente terrible pero si la misma nos tocase a nosotros. No tendríamos otro remedio que quitarnos la vida –toda la familia-: es lo que la gente aquí suele hacer en tales aprietos y a nadie le parece gran cosa. Llamar a un médico, siquiera tener un bebé, es considerado el colmo de la pretensión. Es evidente que gente como nosotros y de nuestra edad no está hecha para una vida así que no invita a tomarla a la ligera como lo sugieren algunas cartas que me llegan desde Alemania. Nos acostamos con preocupaciones, y nos levantamos con los mismos problemas. Bueno, no tiene sentido lamentarse mucho…”.

(Lago Ghío, 26 de mayo de 1923).

“Que no venga a la Argentina aquel joven que mencionas; Hermann lo desaconseja terminantemente. Es muy difícil describir las condiciones de estos lugares, pero la inseguridad es total, y no hay decencia. Hay un superávit de trabajadores que están en el país desde hace mucho tiempo, así que nadie está seguro en su puesto…”.

“Me preguntas quiénes son los viajeros. En su mayoría son los que llegan en el auto que reparte los víveres y la correspondencia para las estancias; a veces también gente en busca de trabajo, estancieros en viaje de negocios, etc. Estamos ubicados sobre una arteria importante de tránsito. No son un regalo agradable estos viajeros; los nativos duermen en la casa de los peones, pero a los otros los tenemos que alojar, nos guste o no”.

(Lago Ghío, 1 de junio de 1923).

“Han pasado casi cuatro meses desde que te escribí por última vez. Desde aquel primero de junio hemos estado incomunicados, sin autos, sin diarios, sin noticia alguna de San Julián; sólo de vez en cuando pasaba algún jinete que traía rumores, de poca credibilidad en su mayoría. Fue un invierno terrible, duro e interminable, como nunca lo he vivido y poca gente de aquí se acuerda de otro parecido. Nieve y hielo durante semanas, era desesperante…”.

(Lago Ghío, 23 de septiembre de 1923).

“…Bailey y Wilson eran ‘tumbeadores’, como se dice en la Patagonia, gente sin hogar que iban de estancia en estancia con uno o dos caballos. Si encontraban trabajo, trabajaban por un tiempo, luego seguían camino. Dormían en el campo, bajo un calafate; a veces pillaban una oveja, a veces un armadillo y, cuando se aproximaba el frío, se arrimaban a alguna estancia para invernar hasta que asomaba la primavera. Cuando había que ayudar en algo, lo hacían, pero en general pasaban el tiempo al lado de su fuego…”.

(Recuerdos de la Patagonia, memorias inéditas de María Brunswig).

“Entramos ahora de lleno en la primavera. Hasta la pampa pelada adquiere un brillo verdoso. Los calafates lucen florecillas amarillas, y hay muchas otras flores, pequeñas y humildes, pero que alegran la vista. Y lo mejor de todo es que ha cesado el viento. No puedo dormir con viento y me da dolor de cabeza, el mal patagónico”.

(Lago Ghío, 20 de octubre de 1923).

“…Ayer a la noche, para alegría general, llegaron dos canoas con indios, completamente desnudos a pesar del frío, que no parece molestarlos. En el centro de una de las canoas se sentaba una mujer gorda envuelta en una capa de fieles, y los niños chicos, igualmente desnudos, a veces se refugiaban allí como los pollitos bajo la clueca. Pero la experiencia no era agradable. La tripulación del barco se divertía tirando a los indígenas no sólo pan, cigarrillos y whisky, sino también prendas de ropa de toda clase, sobreros, etcétera. Los hombres se disfrazaban con esos trapos y, borrachos, presentaban un aspecto muy lamentable. Me avergoncé de los blancos, supuestamente civilizados, que tan infamemente se mofaban de esta gente…”.

(Estrecho de Magallanes, 29 de abril de 1924).

“Mencionas el viento, Mutt. Pues si, la Argentina es un país de mucho viento. Una se acostumbra, pero los grandes vendavales influyen en el bienestar. No se puede dormir, se sufre de dolor de cabeza y un nerviosismo se apodera de todo el cuerpo. A Hermann le pasa lo mismo que a mí”.

(Chacayal, 12 de octubre de 1925).

“El gobierno comete el error de querer estrangular al latifundio, por más que sea el único rentable en este país. En el sur ha habido grandes expropiaciones, también en el Ghío y Posadas; incluso los Bridges han perdido muchas tierras. Han sido fraccionadas en estancias chicas y adjudicadas a toda clase de gente inexperta, oficiales e ingenieros y dentistas, que ya han quebrado miserablemente, de modo que, en parte, las grandes compañías han readquirido las tierras. Esto es una prueba de lo mal que se rige este país, una política de programas de partido, ningún conocimiento de las necesidades. ¡Podrían llenarse libros con esto!”.

(Chacayal, 30 de diciembre de 1927).

“El tiempo ha mejorado, pero ya parece otoñal, con noches de heladas y mañanas de neblina. El verano nos ha engañado este año. Mejoró un poco en los últimos días, pero una helada súbita de cuatro grados bajo cero ha acabado con todo lo que había en la huerta. Y encima tuvimos una tormenta con relámpagos y truenos, lluvia torrencial y granizo, cosa por completo desconocida aquí…”.

(Chacayal, 5 de marzo de 1928).

“…¡Tres semanas sin correo! Llovió durante ocho días, parecía el diluvio, casi pensábamos en construir un Arca de Noé. Los ríos crecieron tanto que no solamente nosotros, situados entre el Chimehuin y el Aluminé, estábamos incomunicados, sino que todas las balsas de la región quedaron inutilizadas (…) Hace meses que no vemos a nadie…”.

(Chacayal, 1 al 7 de julio de 1928).

“Hace dos años, en invierno, me afectó una tragedia así: un indio llegó a la casa, pidiendo comida y, como se veía muy enfermo, Hermann le permitió alojarse en un puesto abandonado. Se le alcanzó comida y leña para hacer fuego, pero un día Hermann lo encontró muerto. Nadie conocía su nombre ni de dónde había venido. Fue enterrado cerca del lugar donde había pasado sus últimos días, y al cabo de poco tiempo la tumba había sido destruida por los zorros y otros animales. En estos lugares nacer y vivir tiene mucho menos importancia que en la civilización, por más que haya tan poca gente”.

(Chacayal, 14 al 19 de octubre de 1928).

Queden estos fragmentos de esta interesante historia como homenaje para todas aquellas personas que en busca de mejores oportunidades han tomado la difícil decisión de dejar atrás hogar, familia y amigos, sacrificando la felicidad y apostándole a un futuro incierto. Sean de donde sean, vayan a donde vayan.