Un viaje exótico

Enrique Gómez Carrillo cruza el canal de Suez

Rodrigo Fernández Ordóñez

-I-

A manera de presentación

Enrique Gómez Carrillo escribía sus crónicas desde donde se encontrase: ya fuera en el escritorio de su residencia en París o en la mesa de su café preferido, el Napolitain, en el camarote del buque en que viajara, en el dormitorio del tren en que se dirigiera a su destino, en la habitación del hotel en que se hospedaba o sobre la capota del auto en el que visitaba el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Era un escritor incansable, que respaldaba sus crónicas periodísticas con muchas lecturas y con horas de investigación previa, como denota el artículo que abajo transcribimos. Sus textos, publicados principalmente en el diario español El Liberal y el argentino La Nación, le aportaron, según Jorge Carro (actual presidente de la Asociación Enrique Gómez Carrillo), alrededor de un millón de lectores. A este público habría que sumarle los lectores que seguían sus escritos desde las páginas de diarios de La Habana, Caracas, las capitales Centroamericanas y México. En el caso de La Nación, como el corresponsal enviaba de París a Buenos Aires sus textos vía paquebote, estos tardaban en ruta alrededor de una semana, por lo que el periódico le daba gran espacio a sus crónicas, principalmente los fines de semana. En esta ocasión proponemos un viaje en el tiempo transcribiendo la crónica completa de su travesía por el Canal de Suez, tal y como hubiese aparecido en el diario que compraban o recibían nuestros bisabuelos.

El periodista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo en su estudio de París, en la época en que escribió la crónica que transcribimos más abajo (1905).

-II-

EL CANAL DE SUEZ: UNA LECCIÓN DE ENERGÍA

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. [1]

Postal ilustrada de finales del siglo XIX. Un vapor cruza el Canal de Suez, ante los ojos de un grupo de beduinos que ha acampado en una de sus orillas.

La primera impresión es deliciosa. El buque pasa ente suntuosas arboledas. A lo lejos, los minaretes se destacan, blancos, esbeltos, en la atmósfera azul. Y durante veinte minutos, el encanto dura. Pero en cuanto las riberas se estrechan y el verdadero canal principia, la vista no descubre, a uno y otro lado, sino arena, seca y áurea arena, arena incendiada por soles monstruosos. A la izquierda es la soledad asiática, Pelúsium, El Ambek, Saluf-el-Terrabeh, Ain Naba. Del otro lado, el yermo africano, Nefisheh, Serápeum, Fayid, Genefeh, Ajrud, las tierras legendarias y ardientes. De vez en cuando, en la playa, un beduino salta haciendo gestos que visiblemente piden limosna. Luego la soledad que dura horas enteras y que sólo interrumpe a lo lejos la escuálida silueta de un camello, o en el agua misma, el ruido de las dragas que sacan arena del fondo para aumentar la arena del desierto.

La vista no abarca lo colosal de la obra. ¡Es necesario acudir a recuerdos de antiguas lecturas, para comprender cuán gigantesca fue la labor!

¡Es preciso evocar aquellas legiones de felhas[2] que, durante años y años, penaron bajo este sol, para abrir el camino del Extremo Oriente! “Nada ente lo que han hecho los hombres –dice Flaubert- parece más estupendo.” Y es cierto. Pero yo creo que, más que la obra material misma, lo épico fue la obra de energía del gran francés cuya estatua acabamos de saludar a nuestro paso por la rada de Port Said. Esta no es una labor humana. Es lucha titánica. El hombre, sólo con su idea, tenía enfrente, como enemigo, al imperio británico. Las fuerzas eran desiguales. ¡No importa! La voluntad suplía la fuerza.

Rompeolas rematado con la estatua de Fernando de Lesseps, construido en la boca misma del Canal de Suez, en Port Said, del lado Mediterráneo. Del lado del mar Rojo, está la población de Suez.

¡Oh, aquella voluntad! Si yo fuera dueño de la instrucción pública en países como los vuestros, jóvenes y llenos de porvenir, haría leer en las escuelas de historia de Fernando de Lesseps, que contiene, sin sangre, más batallas y más conquistas que las vidas de los césares.

El proyecto de abrir un canal en el istmo de Suez había ya sido acariciado durante varios siglos por califas soñadores. En las leyendas antiguas del Egipto, se encuentran vestigios remotos de la idea. Así, el gran francés, como aun se le llama en estas latitudes, no tuvo en un principio más mérito que el de ver de un modo práctico lo que otros habían contemplado como un espejismo. Su verdadero genio, su mérito admirable, reside en su voluntad tenaz, en su lucha ardiente contra los enemigos del proyecto, en su increíble actividad, y, sobre todo, en su fe tan inquebrantable y tan profunda, que pudo sostenerlo aun en los largos días en que la batalla parecía perdida. ¡Y qué batalla! Era un hombre solo contra todo un imperio.[3]

El 30 de noviembre de 1854 Mohamad-Said, jedive[4] egipcio, promulgó un firmán “acordando a su buen amigo Ferdinand de Lesseps el poder exclusivo para formar y dirigir una compañía con el objeto de abrir un canal por el istmo de Suez entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo”.

En cuanto la noticia fue conocida en Europa, el gobierno inglés hizo saber al verdadero soberano del Egipto, el sultán de Turquía, su intención decidida de no permitir de ningún modo que el proyecto se realizase.

El gran francés, sorprendido por este ultimátum, se dirigió a Constantinopla y consiguió que el visir[5] Reschid-Pachá, jefe de todos los protectorados otomanos, le diese una carta para el jedive. En el acto volvió a embarcarse, lleno de júbilo, pero al llegar a Alejandría supo que el embajador británico, conocedor del acto del visir, había exigido y obtenido su destitución.

Entonces Lesseps quiso tratar de negociar directamente con su enemigo y se embarcó en un buque inglés con rumbo a Londres. “Me dirigí a todo el mundo- dice en una carta escrita mucho más tarde- me dirigí al parlamento, a las compañías navieras, a los comerciantes, y preciso es confesar que a pesar de la hostilidad nacional contra el proyecto, el instinto del negocio hacía comprender a aquella gente que se trataba de algo que debía serles muy útil. Sólo el gobierno no entró en estos detalles. El jefe del ministerio era lord Palmerston, enemigo de Napoleón y de Francia.” Desde el primer momento, este ministro hizo saber no sólo al interesado directamente en el asunto, sino también al gobierno de París, que Inglaterra consideraba como un acto hostil el proyecto de Suez.

Vista panorámica de la ciudad de Port Said, que surgió como tal a raíz de la construcción del Canal, y que fue sede de la compañía administradora del mismo.

El Times y la Revista de Edimburgo, haciéndose eco del gabinete de Saint James, aseguraron que aquel conflicto podía muy bien provocar una guerra, pues la Gran Bretaña no consentiría que una empresa francesa fuese dueña de una ruta privilegiada entre el Mediterráneo y las Indias.[6]

En el acto Lesseps concibió una idea que, a su entender, debía servir para calmar los temores británicos. Formó una sociedad internacional y envió a Egipto una comisión de ingenieros de toda Europa. Cuando esta Comisión, en una memoria detallada y entusiasta, hizo el elogio del proyecto, firmóse en Londres un acta en que se reconocía la neutralidad de la obra.

¿Creéis que con esta concesión las luchas han terminado? En realidad apenas principian. El gobierno inglés, impasible, no quiso ni aún enterarse de los nuevos arreglos. The Times, en un artículo muy largo, aseguró que, obrando así, el gabinete no hacía más que obedecer a la opinión pública que era contraria a los deseos sospechosos de Francia. “Si los directores de la nueva empresa quieren tener mucho apoyo –terminaba asegurando el gran diario- deben dirigirse al pueblo mismo”. Al pueblo se dirigieron. En Londres, en Liverpul, en Glasgow, en Edimburgo, en todas las grandes ciudades, organizáronse meetings y conferencias. El alma de la empresa fue el alma de aquella campaña. Durante varios meses corrió de población en población explicando su proyecto. “Los que mejor aprovecharán el canal –decía- seréis vosotros, puesto que economizaréis más de 5,000 millas en vuestros viajes a la India.” Su éxito fue grande. Las cámaras de comercio aplaudían y ofrecían su apoyo. El pueblo, entusiasmado, firmaba actas a favor de Suez. Ante tal movimiento, lord Palmerston no tuvo más remedio que acudir al parlamento para contrarrestar la agitación popular. Su discurso fue muy breve. Helo aquí:

“El gobierno de su majestad no puede de ninguna manera emplear su influencia para inducir al sultán a permitir que se abra el canal, puesto que desde hace quince años todos sus esfuerzos han ido en sentido contrario.

En efecto, nos hemos opuesto y nos opondremos a tal proyecto, que desde el punto de vista comercial no es sino una tentativa de bubble contra la candidez de los capitales noveleros. Además, todos los ingenieros ingleses saben que físicamente la obra es impracticable, a menos de emplear sumas tan enormes, que el negocio resultaría ruinoso. En suma, esta campaña es una de las tentativas de engaño más formidable que se han visto en los tiempos modernos.”

Ante esta actitud hiriente, el gobierno de Napoleón III creyó de su deber intervenir; y así el discurso que, según la opinión de los hombres políticos, debía matar los grandes proyectos, fue el que les dio mayor vida. El emperador dirigió a Lesseps una carta afectuosa felicitándolo por su tenacidad y augurándole un buen resultado final. Al mismo tiempo el gabinete de París escribía al de Londres diciendo que si la Gran Bretaña no tenía contra el canal más razones que las expresadas por Lord Palmerston, lo mejor era dejar al porvenir el cuidado de contestar.

Esta y otras varias notas que se cruzaron en poco tiempo, determinaron la conclusión de un acuerdo anglo francés, según el cual ambas potencias se comprometían a no emplear influencia ninguna a favor ni en contra del proyecto, y a dejar a los gobiernos de Turquía y de Egipto pronunciarse libremente. Pero ya se sabe lo que un acto como este significa. Apenas firmado, uno y otro país daban a sus embajadores las instrucciones que correspondían a sus deseos. El representante inglés en Constantinopla, menos discreto que el francés, aseguraba a quien quería oírlo, que jamás se le permitiría al sultán aprobar la concesión del jedive.

Sin embargo, desde el punto de vista financiero, aquel arreglo internacional tuvo un resultado excelente, pues permitió la formación de la sociedad civil con las bases siguientes:

- Construir un canal marítimo de gran navegación entre el mar Rojo y el Mediterráneo, de Suez al golfo de Pelúse.

- Construir un canal de navegación fluvial y de irrigación, que reúna el Nilo al canal marítimo del Cairo y al lago Timsah.

- Construir canales de derivación.

- Explotar los dichos canales y las diversas empresas consiguientes.

- Cultivar o explotar los terrenos concedidos.

Las acciones fueron divididas en lotes, correspondientes a los diversos países de Europa, con el objeto de dar a la empresa un carácter internacional definitivo.

Todos aceptaron su parte, menos Inglaterra que no suscribió ni una sola de las 85,000 acciones que le habían sido reservadas. El jedive de Egipto, que en fondo veía la obra como la realización del ensueño de sus más gloriosos antepasados, compró íntegro el lote inglés.

Lesseps, sin esperar la firma del sultán, tuvo una idea arriesgada. Reunió a sus ingenieros, a sus principales accionistas, y solemnemente, el día 25 de abril de 1859, declaró abiertos los trabajos del canal. ¡Más le hubiera valido estarse quieto! En el acto Inglaterra pidió, no sólo que se suspendiese toda obra, sino hasta que se desposeyese al jedive. ¿Qué hacer? Napoleón estaba en guerra con Austria en los campos italianos. El embajador de la Gran Bretaña en Constantinopla amenazaba con un ultimátum. El jedive, pálido de miedo, no quería ni aun oír halar del asunto. Y así en Europa todo el mundo pensó que la obra había fracasado.

¡Todo el mundo menos él! Él, el gran francés que entonces fue más aún, puesto que fue un gran hombre; el siempre seguro de sí mismo, siempre animado por la fe más firme; él, no dudó, no temió. La realidad apareció ante sus ojos como los campos de batalla ante los generales esforzados. Para luchar reunió todas sus energías. La cual a la sazón se decía, publicaba diariamente artículos amenazadores.

Según ellos, no se trataba de impedir la construcción de una vía peligrosa para el poderío británico, sino también de impedir un gran crimen humano. Los veinte o treinta mil egipcios necesarios a la labor material, en efecto, debían servir en virtud de la ley de corveé o trabajos obligatorios. ¿Acaso no se parecía aquello a la esclavitud? Y era en vano contestar que la propia Inglaterra había, poco antes, recurrido al mismo medio para construir su ferrocarril de Alejandría al Cairo. En el ardor de la propaganda, los periodistas ministeriales de Londres no aceptaban razones de ninguna especie.

Para colmo de desgracias, el 18 de enero de 1863, murió el jedive Mohamed Said que había promulgado el firmán relativo al canal. Su sucesor Ismail Pachá, hizo al subir al trono, la siguiente declaración: “Soy partidario del canal, pero quiero que el canal sea para Egipto y no Egipto para el canal.” ¿Qué significaban aquellas palabras? Lesseps, que estaba en Francia, acudió en el acto; habló; probó su buena fé; triunfó. El firmán anterior fue confirmado.

Un vapor se adentra en el Canal de Suez, dejando atrás a Port Said. Adelante, un desierto que se antoja infinito.

Pero aún faltaba la aprobación de la Puerta,[7] sin la cual todo era nulo. Legiones de felhas trabajaban ya. El canal de agua dulce del Nilo al lago Timsho, estaba terminado. En caso de un triunfo definitivo de la diplomacia inglesa, los accionistas se arruinaban. ¡Y era tan natural que Inglaterra triunfase! El mismo duque de Morni, brazo derecho del emperador, lo decía en voz alta. Cuando Lesseps se empeñaba en defender su proyecto, los políticos serios tratábanlo de ciego y de loco:

-¡No ve usted- le decían- que Ismail no puede nada; que sus concesiones son nulas; que una palabra del Sultán basta para que las tropas impidan que se prosigan los trabajos que usted llama preparatorios!

-Esperemos- murmura el gran francés.

La respuesta de Turquía llegó al fin. Era una nota hecha con el objeto de complacer a Inglaterra y de no desagradar de un modo franco a Francia. En ella, según una carta de Nubar, el sultán proponía que una comisión internacional de ingenieros revisase los proyectos; que se aumentase en un notable tanto por ciento la cantidad que la compañía debía pagar a Egipto, y, en fin, que en vez de 50,000 felhas el jedive no pusiese sino 6,000 a la disposición de la empresa. La opinión fue entonces unánime, y el duque de Morni la comprendió en sus célebre frase: “¡Los accionistas, los ingenieros, los abogados, todos los que formaban el consejo, repitieron: ¡A liquidar!” Y de un extremo de Europa a otro, la palabra “fracaso” corrió.

Sólo un hombre siguió creyendo en el triunfo final: él. Le llamaban iluso, y sonreía.

Le decían que era empeño de niño terco obstinarse contra la realidad, y sonreía. El emperador le había escrito años antes: Ten fe. Tenía fe.

-Señor – díjole en una suprema audiencia- mi única esperanza es vuestra voluntad.

Napoleón acababa de vencer en Italia.[8]

-Está bien- le contestó- propongamos a Inglaterra y a Turquía que yo personalmente sirva de árbitro.

La proposición fue aceptada y una luz de esperanza iluminó de nuevo a los accionistas, que creyeron conseguirlo todo. En realidad Napoleón, deseoso de no disgustar a nadie, modificó las cláusulas del contrato de una manera ruinosa para la compañía, renunciando a los trabajadores forzados y a las tierras a uno y otro lado del canal. Un amigo de Lesseps escribe: “Aquella sentencia fue un golpe de maza en su cabeza. Lo relativo a los obreros, parecíale muy grave. En cuanto a las tierras concedidas, como el gran francés había soñado en poblarlas y fertilizarlas en beneficio de Francia, de Egipto y de la humanidad, doliose de que su soberano se las arrebatase sin que nadie las aprovechara. Pero su abatimiento no duró mucho. Después de reflexionar, dijo: -“¡Está bien; lo acepto todo; la batalla está ganada!” Y en efecto, estaba ganada.

Había costado un lustro de esfuerzos.

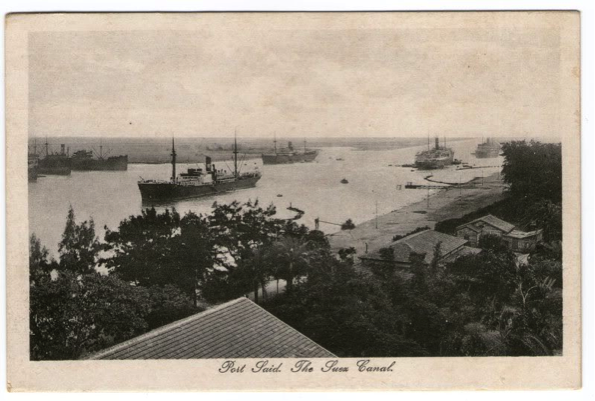

Otra interesante panorámica de Port Said, la boca del Canal se dibuja en el horizonte, en la esquina superior derecha de la postal.

[1] El texto fue incluido como parte de un capítulo titulado En Egipto, del volumen De Marsella a Tokio, publicado originalmente en 1906, por la editorial Garnier Hermanos, con prólogo de Rubén Darío. En este libro, el periodista describe su viaje de París a Tokio, a donde fue enviado para investigar las razones de la sorprendente victoria de Japón en la recién finalizada guerra ruso-japonesa (1904-1905), y que tuvo como productos posteriores dos libros más, específicamente sobre Japón: El alma japonesa y El Japón heróico y galante.

[2] Felha: nombre que se le daba a los campesinos árabes de forma genérica.

[3] Gómez Carrillo a lo largo de la crónica hace referencia a la rivalidad de Inglaterra frente a Francia, que se consolidó en franca desconfianza tras el derrocamiento de Napoleón I y los términos del Congreso de Viena. La rivalidad terminaría ya cerca del estallido de la Primera Guerra Mundial, frente a la amenaza de una Alemania poderosa.

[4] Jedive: título creado por el Sultán Otomano Abdulaziz I, para el entonces gobernador de Egipto Ismail Pasha en 1867, y heredado a sus descendientes hasta que los británicos depusieron al último, Abbas Il Hilmi, en 1914. Egipto formaba en ese entonces parte del Imperio Otomano.

[5] Visir: en el mundo islámico, cargo equivalente al de ministro, secretario o asesor de un monarca.

[6] La oposición británica se basaba en el miedo a que el paso estratégico por el Mediterráneo, (que acortaba considerablemente el viaje de Inglaterra a su valiosa posesión colonial, la India), quedara en manos de una sola nación, dándole mucho poder.

[7] Sublime Puerta: era un término para identificar al gobierno del Imperio Otomano y por analogía, al propio imperio, tal y como actualmente se usa el término “La Casa Blanca”, para identificar las decisiones que toma el gobierno ejecutivo de los Estados Unidos. El objeto físico, la sublime puerta, era la entrada a las dependencias del Gran Visir, cerca del palacio de Topkapi, en Estambul, en donde el Sultán recibía a los embajadores extranjeros.

[8] Se refiere a Carlos Luis Napoleón Bonarte, sobrino de Napoleón I, que llega al poder en Francia ganando las elecciones celebradas el 4 de noviembre de 1948, al amparo de la Constitución de la II República. Tras un sangriento golpe de estado, ejecutado el 2 de diciembre de 1851, Luis Napoleón se proclama emperador de Francia, adoptando el nombre de Napoleón III, emperador de los franceses (Constitución de 1852).